II. UNE POLITIQUE PUBLIQUE PROMUE AVEC CONVICTION PAR DES ACTEURS ENCORE INSUFFISAMMENT DOTÉS

A. L'ADMINISTRATION DE L'ÉGALITÉ : UN MIRAGE QUI PEINE À DEVENIR RÉALITÉ

1. Le service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE) : un acteur central qui manque encore de capacité d'action interministérielle

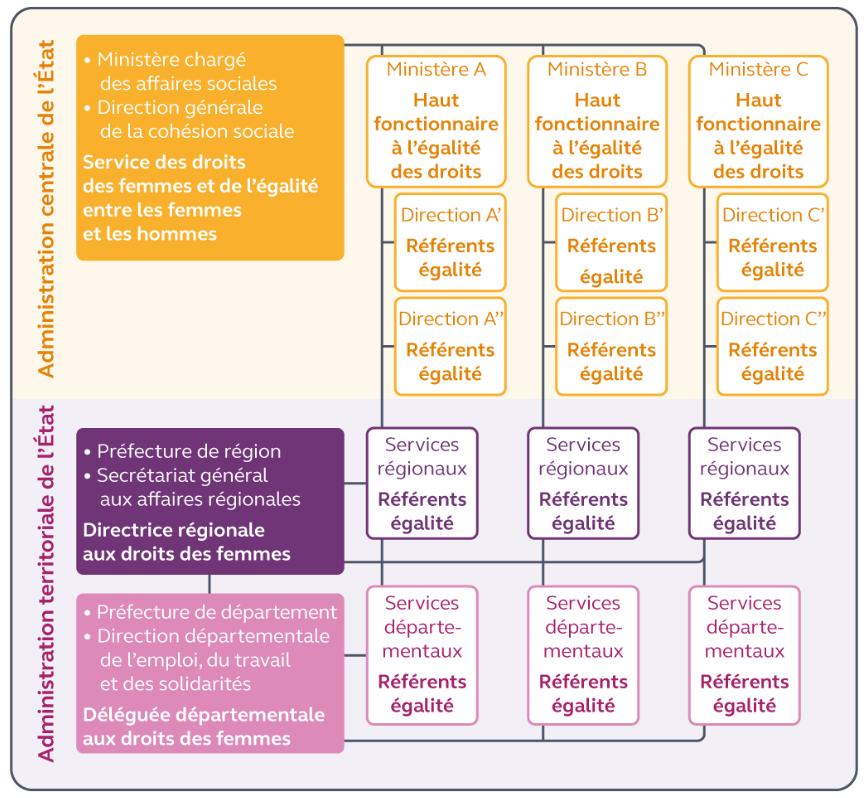

Le Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) et son réseau déconcentré constituent l'administration dédiée du ministère en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le schéma ci-dessous en présente succinctement l'organisation.

Les services chargés du pilotage de la politique d'égalité menée par l'État

Note : les référents mentionnés dans l'organigramme n'existent pas dans tous les ministères.

Source : Cour des comptes

a) Un acteur central encore contrarié dans son ambition interministérielle

Le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE), comme son nom l'indique, ne constitue pas une direction d'administration centrale ni une délégation interministérielle. Il s'agit d'un service de taille réduite, parmi d'autres, rattaché à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Si le directeur général de la cohésion sociale est également, en tant que tutelle du SDFE, délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, il ne dispose pas à ce titre d'une véritable administration.

Le SDFE a pour principales missions de « concevoir, d'impulser, de promouvoir et d'assurer la mise en oeuvre stratégique et opérationnelle de la politique publique d'égalité entre les femmes et les hommes ; il contribue à éclairer les décisions publiques concernant ces politiques. »

Les missions principales du SDFE

L'action du SDFE contribue à :

- la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, dans la sphère privée comme dans l'espace public, la prise en charge et l'accompagnement des femmes victimes de violences, et la responsabilisation des auteurs de violences ;

- l'accès effectif des femmes à leurs droits, dans le champ politique et le champ social, à la prévention et au traitement des situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion ;

- la garantie du droit des femmes à disposer librement de leur corps, l'accès aux soins, la prise en compte des spécificités liées à la santé des femmes et aux pathologies féminines ;

- l'insertion et l'autonomie économiques des femmes, l'accélération de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les secteurs privé et public, le développement de la mixité des emplois et l'articulation des temps de vie ;

- la transmission d'une culture de l'égalité dès le plus jeune âge et à toutes les étapes de la vie, la lutte contre les stéréotypes dans toutes les sphères de la société.

Il contribue également à développer l'innovation et la connaissance en produisant, diffusant et valorisant des données, analyses et diagnostics en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines d'action et les politiques publiques. Par ailleurs, le SDFE participe aux travaux du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) et travaille en collaboration avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences (MIPROF).

Source : commission des finances, d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Le SDFE a donc des attributions comparables à la fois à une administration centrale : à ce titre, il anime un réseau constitué d'une administration déconcentrée des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes ; il pilote également les crédits du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ».

Ses attributions s'apparentent également à celles d'une délégation interministérielle, dans la mesure où le SDFE pilote et anime l'action interministérielle en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment à travers les hautes fonctionnaires à l'égalité des droits (HFED).

Le réseau des hautes et hauts fonctionnaires à l'égalité des droits (HFED) est constitué de fonctionnaires nommés au sein de chaque ministère. Ils sont les pilotes de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes dans leur ministère, tant en ce qui concerne la politique de l'État-employeur que pour la mise en oeuvre de leurs politiques publiques sectorielles. Toutefois, les hauts fonctionnaires à l'égalité ne disposent, du fait de leur statut, que d'un pouvoir d'impulsion limité en matière de politique publique, le véritable pouvoir de décision étant l'apanage des ministres. En outre, ces attributions demeurent insuffisamment valorisées.

Les missions des hauts fonctionnaires à l'égalité (HFE)

Elles sont prévues par la circulaire du 23 août 2012 :

- définir et mettre en oeuvre une politique publique en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes (coordination des travaux permettant de dresser l'état des lieux en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques relevant du ministère, élaboration des feuilles de route, coordination de la préparation et du suivi du plan d'action interministériel) ;

- suivre et impulser une politique des ressources humaines égalitaire (suivi des nominations de femmes aux emplois supérieurs avec le secrétariat général et les services chargés des ressources humaines du ministère, proposition de toutes mesures de nature à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des agent.e.s) ;

- suivre les travaux relatifs au renforcement de la prise en compte de la question des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la préparation des textes législatifs et réglementaires et dans les indicateurs de performance des programmes du budget de l'État (élaboration des études d'impact ou du document de politique transversale) ;

- prendre toutes les initiatives utiles pour favoriser l'implication des services déconcentrés dans les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes mises en oeuvre dans les territoires (notamment dans le cadre des plans régionaux stratégiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes élaborés par les préfets de région).

Source : réponse au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Le SDFE a également de liens privilégiés avec la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) et avec le Haut conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE). En effet, trois équivalents temps plein (ETP) attribués aux SDFE sont mis à la disposition de ces institutions pour leur fonctionnement (cf. infra).

Enfin, le SDFE est l'interlocuteur privilégié des associations et des collectivités territoriales en ce qui concerne la promotion de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Dans son rapport relatif à la politique d'égalité entre les femmes et les hommes menée par l'État de 2017 à 2022, paru en septembre 2023, la Cour des Comptes a souligné que le SDFE et le réseau déconcentré ont dû faire face à une forte augmentation de leurs missions pendant cette période, sans moyen humain supplémentaire jusqu'en 2024, et « peinent à remplir leur fonction »63(*). À la suite de ce rapport, les effectifs du réseau déconcentré ont été renforcés en 2024 par la création de 10 ETP.

Cette dynamique de renforcement des moyens du SDFE et du réseau serait à poursuivre afin de sécuriser l'exercice de l'ensemble de ses missions : la Cour des comptes propose ainsi que « porter les effectifs réels des services territoriaux des droits des femmes (124,2 ETP) au niveau prévu en théorie (soit 140 ETP). »

Le SDFE ne bénéficie ainsi pas d'un poids suffisant pour assurer une forte mobilisation des autres directions ministérielles concernées par la question des violences, et n'est surtout pas outillé pour répondre à toutes les missions croissantes demandées par le ministère. Il en est de même pour le réseau déconcentré qu'il anime.

L'efficacité de l'administration n'a, il est vrai, pas été favorisée par les changements récurrents à sa tête. Depuis 2017, ce ne sont pas moins de sept ministres qui se sont succédées à ce portefeuille, de telle sorte que, sitôt qu'une relation de travail fructueuse et confiante s'était établie entre le politique, l'administration et les associations, elle était remise en cause. Une certaine stabilité à ce portefeuille serait certainement appréciée par le secteur - et sans doute par l'administration.

b) La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) : une structure presque évanescente

La MIPROF a trois missions principales : d'abord, elle constitue d'une part l'Observatoire national des violences faites aux femmes et contribue à la production de connaissances dans ce domaine ; ensuite, elle réalise de nombreuses actions de formation à destination de l'administration de l'État, des collectivités territoriales ou de la société civile (en milieu scolaire notamment) ; enfin elle assure la coordination nationale de la lutte contre la traite des êtres humains.

Toutefois, pour mener à bien ces missions, la MIPROF dispose de moyens très limités, qui en font une structure presque évanescente.

Ses effectifs sont en effet très faibles : seules 9 personnes y travaillent, dont deux magistrates, 6 contractuels et une doctorante. Pour dérisoires qu'ils soient, ces moyens humains très limités constituent tout de même une véritable amélioration par rapport au passé récent, où la MIPROF ne comptait que 5 personnes.

Quant aux moyens financiers de la MIPROF, ils sont presque introuvables, l'intégralité de la structure devant fonctionner - outre la rémunération de ses personnels - avec une ligne de frais de seulement 9 000 euros par an. L'activité de la mission fait ainsi largement appel aux financements de partenaires publics ou privés, par exemple pour réaliser des longs-métrages.

2. L'administration déconcentrée des délégations aux droits des femmes : un réseau peu équipé et inégalement exploité

a) Les effectifs de l'administration déconcentrée ne lui permettent guère de conduire convenablement ses missions

À la suite de la réforme territoriale de 2015, une nouvelle organisation du réseau a été mise en place en 2017. Ce schéma d'organisation, exposé ci-après, n'a pas été modifié lors de l'entrée en vigueur de la réforme de l'organisation territoriale de l'État effective depuis le 1er avril 2021.

Au niveau régional, le réseau déconcentré compte 18 directrices et directeurs régionaux (DR) : 13 dans l'Hexagone et 5 dans les outre-mer. Pour chaque région hexagonale, la directrice ou le directeur régional (DR) est secondé par une ou d'un directeur régional délégué (DRD), ainsi que par une ou un assistant de gestion (AG) chargé de l'engagement des crédits de subvention aux associations et de la consolidation du suivi de l'activité budgétaire. Cette équipe est rattachée à la préfète ou au préfet de région (SGAR). En Outre-mer, le réseau est constitué d'une directrice ou d'un directeur régional pour chaque DROM et d'un cadre de gestion.

Au niveau départemental, une ou un délégué départemental (DD) est positionné au sein des direction départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou, dans certains départements, directement auprès du préfet. Le délégué du département chef-lieu de région est intégré à l'équipe régionale des droits des femmes auprès du SGAR, pour plus de cohérence.

Comme cette rapide présentation le laisse deviner, le réseau déconcentré des délégations aux droits des femmes est très « léger », pour ne pas dire insuffisamment doté. En effet, le schéma d'emploi du SDFE et du réseau déconcentré des droits des femmes, compris dans les effectifs des ministères sociaux, n'a pas subi de trajectoire ascendante jusqu'en 2024, alors même que, comme le soulignait la Cour des comptes64(*), les sollicitations adressées au SDFE et au réseau déconcentré ont été multiplié, ces dernières années, dans des proportions considérables.

En 2025, le SDFE s'est vu notifier 25 ETPT et 130,6 ETPT pour le réseau déconcentré aux droits des femmes65(*).

Évolution des effectifs du SDFE et de son réseau déconcentré de 2018 à 2025

(en euros, en ETP et en ETPT)

|

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

SDFE* |

27,6 |

25,1 |

21,8 |

28,8 |

28,8 |

28,8 |

28,8 |

28,8 |

|

Coût estimé*** |

2 656 996,8 |

2 416 326,8 |

2 098 642,4 |

2 772 518,4 |

2 772 518,4 |

2 772 518,4 |

2 772 518,4 |

2 772 518,4 |

|

Réseau DFE** |

125,5 |

124,6 |

124,6 |

122,7 |

124,2 |

120,6 |

130,6 |

130,6 |

|

Coût estimé*** |

12 081 634 |

11 994 992,8 |

11 994 992,8 |

11 812 083,6 |

11 956 485,6 |

11 609 920,8 |

12 572 600,8 |

12 572 600,8 |

* 3,8 ETPT pour la MIPROF et le HCE sont intégrés dans les ETPT du SDFE.

** EPT jusqu'en 2022, EPTP à compter de 2023.

*** Le chiffrage est calculé sur la base d'un coût unitaire (estimation DFAS fin 2023) de 96 268 € CAS compris, pour une catégorie A administrative.

Source : réponse de l'administration au questionnaire des rapporteurs spéciaux

L'augmentation des effectifs du réseau déconcentré, renforcés en loi de finances pour 2024 par la création de 10 ETP, a permis la création d'un poste de chargé de mission à l'animation territoriale dans six régions et de doter les DROM d'un appui à la gestion budgétaire.

Le SDFE juge indispensable de poursuivre cette dynamique, ce que tend à confirmer le rapport de la Cour des comptes. Pour doter chaque région d'un poste de chargé de mission sur l'animation territoriale, les besoins sont estimés par l'administration à + 12 ETP. De même, la DGCS relève que l'instruction ministérielle du 3 février 2017 relative à l'organisation et aux missions du réseau des délégations aux droits des femmes implique un besoin réel de 152 EPT, alors que le schéma d'emploi du SDFE a été plafonné à 130,6 ETP depuis 2024. La Cour des comptes estime quant à elle le plafond d'emploi prévu en théorie à 140 ETP.

Les rapporteurs spéciaux appellent à combler cet écart afin de sécuriser le fonctionnement d'un réseau encore fragile et incomplet à l'heure actuelle.

Recommandation : Poursuivre le renforcement des moyens humains du SDFE et du réseau des délégations aux droits des femmes, en portant à terme les effectifs du réseau déconcentré au niveau qu'impliquent les missions définies par l'instruction ministérielle du 3 février 2017

b) Les services rencontrent des difficultés dans le pilotage stratégique de leur politique publique

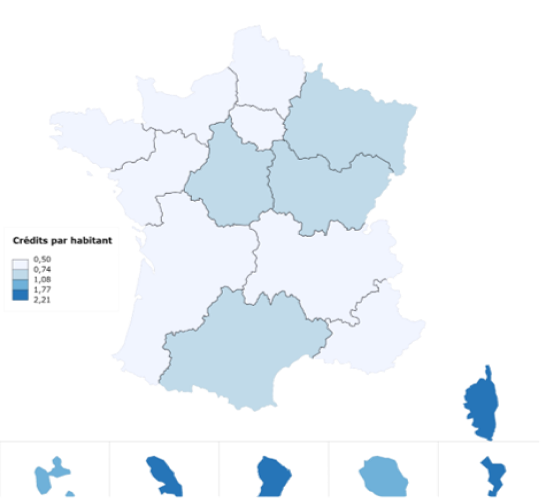

Dans son rapport sur la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes conduite par l'État66(*), la Cour des comptes a souligné les lacunes du pilotage stratégique exercé par le SDFE et son réseau déconcentré. Pour fonder ce constat, la Cour s'est appuyée sur une analyse de la répartition des crédits budgétaires du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » : les magistrats financiers relèvent que ces crédits « sont reconduits d'année en année sans appréciation des besoins réels, ni ajustement des critères de répartition, créant des disparités inexpliquées. »

Les rapporteurs spéciaux partagent, dans leur globalité, les constats de la Cour des comptes : en effet, il est remarquable que la répartition des crédits d'intervention du réseau déconcentré - malgré ce qu'en dit l'administration, qui se prévaut d'une répartition sur la base des besoins identifiées par des stratégies régionales - est relativement disparate entre les régions, sans que des critères transparents de répartition soient identifiables.

Le réseau déconcentré de la région Pays de la Loire perçoit ainsi, en proportion de ses habitants, significativement moins (0,65 euro par habitant) que la région Hauts-de-France (1,02 euro par habitant), sans que les critères qui justifient cette répartition ne soient facilement identifiables.

Toutefois, les rapporteurs spéciaux sont tentés de nuancer la critique portée par la Cour des comptes : en effet, ils semblent que depuis 2023, avec le temps, les travaux menés par l'administration aient permis de mieux orienter les crédits vers les régions les moins riches du pays. Ainsi, la région Île-de-France, de loin la plus riche, est la moins bien dotée (0,5 euro par habitant), tandis que la Corse et les Outre-mer bénéficient de montants sensiblement supérieurs : 1,48 euro par habitant en Guadeloupe, 1,84 euro par habitant en Corse, et jusqu'à 2,1 et 2,21 euros par habitant en Guyane et à Mayotte respectivement. Il est également frappant de constater que les inégalités femmes-hommes, et singulièrement les violences faites aux femmes, revêtent une particulière acuité dans ces territoires67(*).

Il semble que l'administration aient mis à profit l'augmentation des crédits délégués au réseau déconcentré (+ 95,4 % en CP entre 2020 et 2024) pour orienter progressivement les crédits vers les régions où les besoins étaient les plus importants ou vers les territoires les moins aisés. En effet, la répartition des crédits en 2020 semble bien moins cohérente que celle de 2024 : la région Bourgogne-Franche-Comté y recevait plus de crédits par habitant que la Guyane.

Répartition des crédits alloués à chaque délégation régionale en 2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par le SDFE

Si le SDFE applique des critères objectifs et rationnels pour la répartition de ces crédits déconcentrés, il conviendrait qu'il les rende publics.

c) Les délégués aux droits des femmes et les référents égalité : un positionnement délicat et une influence variable

Ainsi qu'il a été dit, les délégations régionales aux droits des femmes comportent trois agents : un directeur régional (DR), secondé par un directeur régional délégué (DRD), ainsi que par un assistant de gestion (AG). Il s'agit d'une structure très « légère » ; mais l'organisation des délégations départementales pousse cette logique plus loin puisqu'elles ne sont composées que d'un seul délégué départemental.

De même, chaque service régional ou départemental ne comporte qu'un seul référent égalité.

Pour ces personnels, le positionnement est délicat et l'influence est variable. Les délégués départementaux, en particulier, supportent seuls une charge de gestion très importante : ils doivent gérer des enveloppes de crédits très conséquentes et toutes les missions de coordination leur reviennent. Comme les rapporteurs spéciaux d'alors l'avaient relevé dans leur rapport de 2020, cette situation expose ces personnels à « un risque d'épuisement professionnel (...) face à un surcroit de tâches. »68(*) Le SDFE a indiqué que ces risques étaient d'autant plus élevés que les effectifs du réseau sont contraints - en 2024, la crainte d'un dépassement du schéma d'emploi a par exemple conduit à geler certains recrutements - ce qui ne permet pas d'alléger la charge de travail qui pèse sur ces personnels.

Les responsabilités des délégués départementaux sont d'autant plus importantes que leur influence est variable : elle dépend en particulier fortement de la personnalité du préfet de département et de son engagement sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes. À cet égard, la question du placement des délégués - auprès de l'administration déconcentrée, la DDETS en l'occurrence, ou directement auprès du préfet - constitue un choix crucial. Selon le SDFE, deux tiers des délégués sont aujourd'hui placés auprès des DDETS, et seulement un tiers auprès des préfets.

Les différents travaux d'évaluation, dont l'un diligenté par l'inspection générale des affaires sociales (Igas) en 2024, ont pu aboutir à des conclusions divergentes sur cette question. Les rapporteurs spéciaux considèrent quant à eux qu'il convient de privilégier un placement direct auprès du préfet. Il leur apparaît en effet que les délégués pourraient d'autant mieux s'acquitter de leurs missions qu'ils bénéficieront de la proximité et de l'appui du préfet, chef de l'administration déconcentrée.

Recommandation : Privilégier le placement des délégués départementaux aux droits des femmes directement auprès des préfets de département

3. Doter la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes d'une véritable administration ministérielle

La Cour des Comptes, dans son rapport précité69(*), a recommandé l'intégration au SDFE des effectifs de la MIPROF. Cette recommandation a été accueillie avec circonspection par les principaux intéressés : l'administration a ainsi rappelé que le SDFE et la MIPROF ont d'ores et déjà développé une collaboration plus étroite pour parvenir à une meilleure articulation de leurs missions respectives, et quelle partagent même un certain nombre de leurs effectifs. Les deux institutions ont également souligné que la MIPROF était également chargée de la coordination des plans nationaux de lutte contre la traite des êtres humains, sujet qui dépasse la lutte contre les violences faites aux femmes - bien qu'elle la recoupe.

Dès lors, une « fusion » des deux structures aboutirait soit à intégrer à l'administration de l'égalité femmes-hommes le sujet de la traite des êtres humains, soit à priver la MIPROF de l'une de ses attributions.

La MIPROF a néanmoins indiqué qu'un tel rapprochement pourrait permettre de réduire les « doublons », notamment en matière d'information et de formation, en limitant la multiplication des supports et des outils développés parallèlement par les deux institutions.

Pour les rapporteurs spéciaux, le principal défi de l'administration de l'égalité est la transformation du SDFE en une véritable administration centrale à vocation interministérielle, comme le rapport de 2020 le proposait70(*). À cette fin, plusieurs scenarios peuvent être envisagés, mais il s'agirait dans tous les cas de renforcement des moyens de la MIPROF et du SDFE, avec la transformation du SDFE en délégation interministérielle, qui pourrait éventuellement comprendre la MIPROF si la recommandation de la Cour des comptes était suivie.

Cette nouvelle architecture placerait résolument le SDFE face aux autres administrations centrales et permettrait enfin un portage interministériel nécessaire. Pour donner plus de pouvoir à ces instances et renforcer le portage politique, le rattachement à un ministère des droits des femmes lui-même rattaché aux Premier ministre devrait être envisagé.

Enfin, le positionnement et le rôle des hauts fonctionnaires à l'égalité doivent également être renforcés, notamment en leur conférant plus de place au sein des cabinets ministériels.

La révision de la circulaire du Premier ministre du 23 août 2012 relative à la mise en oeuvre de la politique interministérielle en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, proposée par le ministère en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, pourrait être le vecteur de cette transformation.

Les rapporteurs spéciaux renouvellent la recommandation avancée dans le rapport de 2020 de la commission des finances sur le même sujet. Près de 100 ans après la parution de l'oeuvre de Virginia Woolf, il est temps que la cause de l'égalité ait, enfin, une administration à soi71(*).

Recommandation : Revoir le positionnement du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) en dotant cette politique publique d'une véritable administration centrale et interministérielle, en transformant le SDFE en délégation interministérielle et en y intégrant, éventuellement, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF)

* 63 Cour des comptes, La politique d'égalité entre les femmes et les hommes menée par l'État. Des avancées limitées par rapport aux objectifs fixés, septembre 2023.

* 64 Cour des comptes, La politique d'égalité entre les femmes et les hommes menée par l'État. Des avancées limitées par rapport aux objectifs fixés, septembre 2023.

* 65 Le nombre d'ETPT indiqué ci-dessous pour le SDFE intègre depuis 2013 les personnels du Haut conseil à l'égalité (HCE) et de la MIPROF, qui émargent pour partie sur les effectifs du SDFE.

* 66 Cour des comptes, La politique d'égalité entre les femmes et les hommes menée par l'État. Des avancées limitées par rapport aux objectifs fixés, septembre 2023.

* 67 Cour des comptes, Les politiques de prévention des violences faites aux femmes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avril 2024.

* 68 « Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes », rapport d'information n° 602 (2019-2020) fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet au nom de la commission des finances, déposé le 8 juillet 2020.

* 69 Cour des comptes, La politique d'égalité entre les femmes et les hommes menée par l'État. Des avancées limitées par rapport aux objectifs fixés, septembre 2023.

* 70 « Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes », rapport d'information n° 602 (2019-2020) fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet au nom de la commission des finances, déposé le 8 juillet 2020.

* 71 Virginia Woolf, Une chambre à soi, 1929.