B. PRÉVENIR LES VIOLENCES, LUTTER CONTRE LA RÉCIDIVE ET FAVORISER L'ÉMANCIPATION DES FEMMES

1. La prévention : éduquer, former, émanciper

Dans son rapport sur la politique de lutte contre les violences faites aux femmes menée par l'État86(*), la Cour des comptes dressait le constat de « mesures de long-terme concernant la prévention et l'évolution des mentalités peu mises en oeuvre ». Alors même qu'il constitue un enjeu déterminant pour l'avenir, ce volet n'a, selon la Cour, « pas bénéficié d'une dynamique aussi forte que les autres mesures du Grenelle. »

L'axe n° 4 du nouveau plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour 2023 à 2027, consacré à la culture de l'égalité, aurait notamment pour ambition de remédier à ces lacunes.

(1) Les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) : un maillage à renforcer, un rôle à intensifier

Les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) constituent un premier dispositif permettant de prévenir les violences faites aux femmes et d'assurer un premier accueil et une orientation des victimes.

Agréés par les préfets de département, les EVARS sont des services de premier accueil et d'orientation vers des acteurs spécialisés, qui informent et accompagnent les personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle, dont l'IVG et la contraception sans acte médical. Leurs actions concernent tous les publics, sans distinction d'âge. Il peut s'agir d'entretiens individuels (notamment pré- et post-IVG) ou encore de séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, notamment en milieu scolaire.

En 2022, près de 160 000 personnes ont été accueillies dans les EVARS pour être informées sur leurs droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle (contraception, IVG, prévention des IST, désir ou non-désir d'enfant, emprise mentale, etc.). Plus de 15 000 entretiens pré- ou post-IVG ont été réalisés, 21 000 interventions extérieures ont été conduites, dont 14 000 en milieu scolaire, touchant environ 175 000 élèves et étudiants. Selon le SDFE, les sujets abordés lors de ces interventions incluent « l'accès aux droits, la santé sexuelle, les aspects psychologiques et psychoaffectifs, le respect et la prévention des violences, avec des thématiques adaptées au public visé. »

Les crédits (CP) exécutés en 2023 en faveur des EVARS s'élevaient à 4,1 millions d'euros : il s'agissait d'une augmentation par rapport aux 3,6 millions d'euros exécutés en 2022. Les CP exécutés en 2024 s'élevaient à 4,6 millions d'euros. Cette enveloppe a été stabilisée en LFI pour 2025.

La progression de cette enveloppe vise à renforcer le maillage territorial des EVARS - aujourd'hui, 157 structures sont installées ou en cours d'installation sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin - et à intensifier leur rôle, en portant une attention particulière à l'augmentation du nombre d'interventions en milieu scolaire.

(2) L'éducation et les formations visant à promouvoir la culture de l'égalité : une faible mise en oeuvre en dehors de l'action des associations

En matière d'éducation, la Cour des comptes notait que « faute d'outils de suivi du déploiement, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas en mesure de rendre compte de la mise en oeuvre, vraisemblablement inégale, de ces mesures liées à la prévention, en l'absence d'implication forte de la hiérarchie. »

La Cour porte également un regard critique sur certaines actions du Grenelle jugée « réalisées » par l'administration. Par exemple, si un module de formation initiale obligatoire de 18 heures portant sur l'égalité filles-garçons a bien été mis en place à la rentrée 2021 pour 21 000 élèves et enseignants, cette mesure du Grenelle avait vocation à s'appliquer à l'ensemble des personnels et « ne peut donc être considérée comme réalisée » selon la Cour.

Par contraste, l'engagement de certaines structures dotées de très faibles moyens, comme la MIPROF - qui assure de nombreuses formations à destination du secteur public, notamment dans les commissions départementales chargées de parcours de sortie de la prostitution, comme du secteur privé, doit être salué. Il convient à nouveau de mentionner les formations dispensées par les associations spécialisées, qui contribuent au développement de la culture de l'égalité.

Dans la mesure où, comme les rapporteurs spéciaux l'ont écrit, les violences faites aux femmes reposent sur un système fondé sur le sexisme, toute action permettant d'en réduire l'emprise sur la société et les esprits peut contribuer à prévenir ces violences.

(3) Les politiques en faveur de l'égalité professionnelle doivent également permettre de favoriser l'émancipation économique des femmes

Comme l'indique le rapport du Haut conseil à l'égalité sur l'état des lieux du sexisme en France de 202587(*), les violences envers les femmes sont aussi économiques.

Le concept de violences économiques

Les violences économiques désignent les modalités par lesquelles un partenaire - souvent un homme - impose, au sein du couple, des contraintes sur les moyens financiers et économiques de son - souvent de sa - partenaire.

Il peut s'agir de saisie de paie, d'interdiction d'accès aux comptes bancaires, d'empêchement de travailler, de confiscation de carte bancaire, de refus de payer la pension alimentaire, de contraction de dettes (violences explicites), voire plus indirectement de partage déséquilibré des dépenses du foyer (violences implicites).

Qu'elles soient perpétrées de façon explicite ou insidieuse, les violences économiques ont des conséquences graves sur les femmes, en termes d'appauvrissement et de fragilisation, puisqu'elles peuvent conduire à la perte totale d'autonomie.

Source : HCE

Selon le HCE, un quart des femmes appelant le 3919 en 2021 dénonçait des violences de cet ordre au sein du couple88(*), et, selon une étude de l'Ifop réalisée pour le collectif « Les Glorieuses », plus de 4 Françaises sur 10 connaissent au moins une forme de violences économiques conjugales au cours de leur vie89(*).

Dans ces conditions, les constats de la Cour des comptes90(*) sur les « difficultés d'application et de contrôle » dans les entreprises et sur l'absence de « réduction effective des inégalités » dans la fonction publique doivent conduire à relancer une dynamique en matière d'égalité professionnelle.

2. La prise en charge des auteurs : passer de la lutte contre la récidive à la prévention des violences

a) Les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA), un nouvel outil de lutte contre la récidive qui semble faire ses preuves

Les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) sont un nouvel outil de lutte contre les violences conjugales visant à réduire le taux de récidive, dans un objectif de protection des victimes. En effet, la philosophie de ce dispositif est que, si la violence doit être judiciairement sanctionnée, elle doit aussi être traitée dans le cadre d'une prise en charge multidimensionnelle des auteurs.

Les CPCA se situent à l'intersection du judicaire, du sanitaire et du social. Ils complètent l'offre portée par le ministère de la Justice via des accompagnements individualisés, multidimensionnels et dans la durée.

En 2024, 21 856 auteurs de violences seraient pris en charge par un CPCA sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Le financement de ces structures a ainsi atteint 5,8 millions d'euros cette même année, soit une dépense moyenne par auteur de 264,7 euros.

Interrogée sur l'efficacité de ces structures, l'administration se prévaut d'une recherche-action menée par les universités de Tours et de Laval (Québec) portant sur 95 auteurs pris en charge par les CPCA. Selon cette étude, l'impact de l'accompagnement dispensée par ces structures sur la réitération des violences serait positif, avec une diminution globale de 60 % des violences ainsi qu'une forte baisse de la consommation d'alcool et de cannabis.

Cet outil paraît donc plutôt efficace dans la lutte contre les violences conjugales.

b) Des modalités de financement qui aboutissent à une répartition disparate des crédits sur le territoire

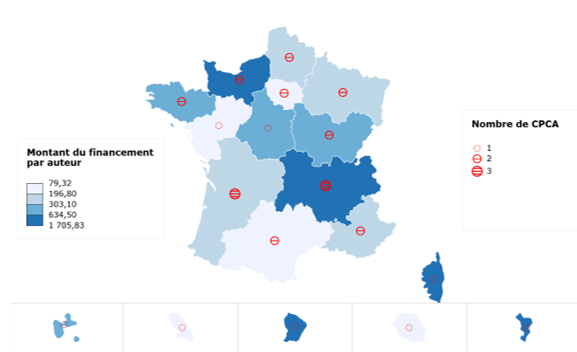

L'analyse des financements attribués aux différents CPCA en 2024 laisse apparaître de fortes disparités territoriales dans les capacités de prise en charge.

En effet, toutes les régions ne disposent pas du même nombre de CPCA : là où certaines n'en compte d'un seul (Pays de la Loire, Centre-Val de Loire), d'autres en comptent jusqu'à 3 (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine).

En outre, si le montant de la dépense moyenne est de 264,7 euros par auteur, ce montant connaît de fortes variations selon les régions. Ainsi, il fluctue entre 79,3 euros par auteur dans la région Pays de la Loire à plus du triple (670,2 euros en Normandie), et jusqu'à 1 705,8 euros par auteur à Mayotte.

Répartition des capacités de prise en charge des auteurs en 2024

(en nombre de structures et en euros par auteur)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données fournies par le SDFE

Ces disparités dans la répartition des crédits s'expliquent probablement par les modalités de financement des CPCA. En effet, lors de leur création, un montant forfaitaire de 156 096 euros par structure a été alloué. Le financement des CPCA est donc, à l'origine, forfaitaire.

Par la suite, d'autres modalités de financement, variables cette fois-ci se sont ajoutées. En effet, le caractère forfaitaire du financement ne tenait pas suffisamment compte du territoire d'intervention, ni de la file active des auteurs pris en charge. En 2023 et 2024, une enveloppe complémentaire de 1,06 million d'euros a été allouée à 18 CPCA, répartie selon les critères suivants : le nombre de territoires couverts, le nombre d'auteurs pris en charge et la population des territoires couverts. Le versement de cette enveloppe a permis de mieux répondre aux besoins des CPCA.

En outre, lorsqu'ils organisent des stages de responsabilisation, les CPCA perçoivent des paiements de la part des auteurs sous main de justice, selon des tarifs qui vont de 50 euros à 300 euros.

Il reste que le financement des CPCA demeure largement forfaitaire, l'enveloppe de 1,06 million d'euros allouée ces dernières années ne représentant qu'une part marginale des subventions versées en 2024 (5,8 millions d'euros). Il conviendrait d'inverser ces proportions, pour allouer au maximum les financements en fonction des besoins (les critères utilisés pour répartir l'enveloppe supplémentaire étant à cet égard pertinents).

c) Les CPCA : un instrument de prévention ?

Outre la lutte contre la récidive, les CPCA ont également pour objectif de prévenir le passage à l'acte des individus violents. À cette fin, ils accompagnent également des personnes engagées dans une démarche volontaire.

Ils répondent ainsi à un objectif de prévention primaire des violences en limitant les risques de passage à l'acte. Toutefois, de l'aveu même de l'administration, ce dispositif n'est pas assez connu et identifié, par le grand public, ni même par les professionnels de santé ou par les travailleurs sociaux qui pourraient pourtant orienter vers les CPCA.

En termes d'affichage, les associations entendues par les rapporteurs déplorent que le financement soit assuré par le programme 137 - qui devrait selon elles être dédié uniquement aux victimes - et non par la mission « Justice », dans la mesure où le placement dans ces structures relève dans la majorité des cas de décisions judiciaires (92 %).

Or selon l'administration, un tel transfert vers le ministère de la Justice ne permettrait pas la prise en charge d'auteurs accompagnés sur le fondement du volontariat alors les CPCA prennent aussi en charge ces publics volontaires. Il s'agit là d'une plus-value essentielle des CPCA par rapport aux dispositifs comme les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), plus-value largement reconnue sous l'angle de la prévention des violences.

Sans prendre de position dans ce débat, les rapporteurs suggèrent que la rationalisation des modalités de financement des CPCA soit l'occasion de dégager des crédits afin de favoriser les actions de prévention auprès des publics volontaires.

Recommandation : Rationaliser les modalités de financement des CPCA afin d'assurer une meilleure répartition territoriale des crédits et de développer, à moyens constants, les actions de prévention auprès des publics volontaires

* 86 Cour des comptes, La politique d'égalité entre les femmes et les hommes menée par l'État. Des avancées limitées par rapport aux objectifs fixés, septembre 2023.

* 87 HCE, Rapport annuel n° 2024-01-22-STER-61 2024 sur l'état des lieux du sexisme en France, 22 janvier 2024.

* 88 Ibid.

* 89 Ifop, Enquête sur l'exposition des françaises aux violences économiques dans le couple, 2023.

* 90 Cour des comptes, La politique d'égalité entre les femmes et les hommes menée par l'État. Des avancées limitées par rapport aux objectifs fixés, septembre 2023.