B. LA CONCURRENCE D'UNE NOUVELLE FORME DE CRÉATION QUI POSE UN DÉFI ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

1. Les contenus culturels sortants : des productions parasitaires

L'atteinte au droit d'auteur à l'entrée des modèles d'IA (voir infra), qui se matérialise par la collecte et la transformation d'une vaste quantité de données d'entraînement à contenus culturels protégés, entraîne une concurrence déloyale en sortie de modèle, tout aussi grave voire plus inquiétante pour l'avenir de la création artistique humaine.

Cette concurrence peut même être qualifiée de parasitaire puisque, dans le cas d'espèce, un agent économique - le fournisseur d'IA - s'immisce dans le sillage d'un autre - le créateur - afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

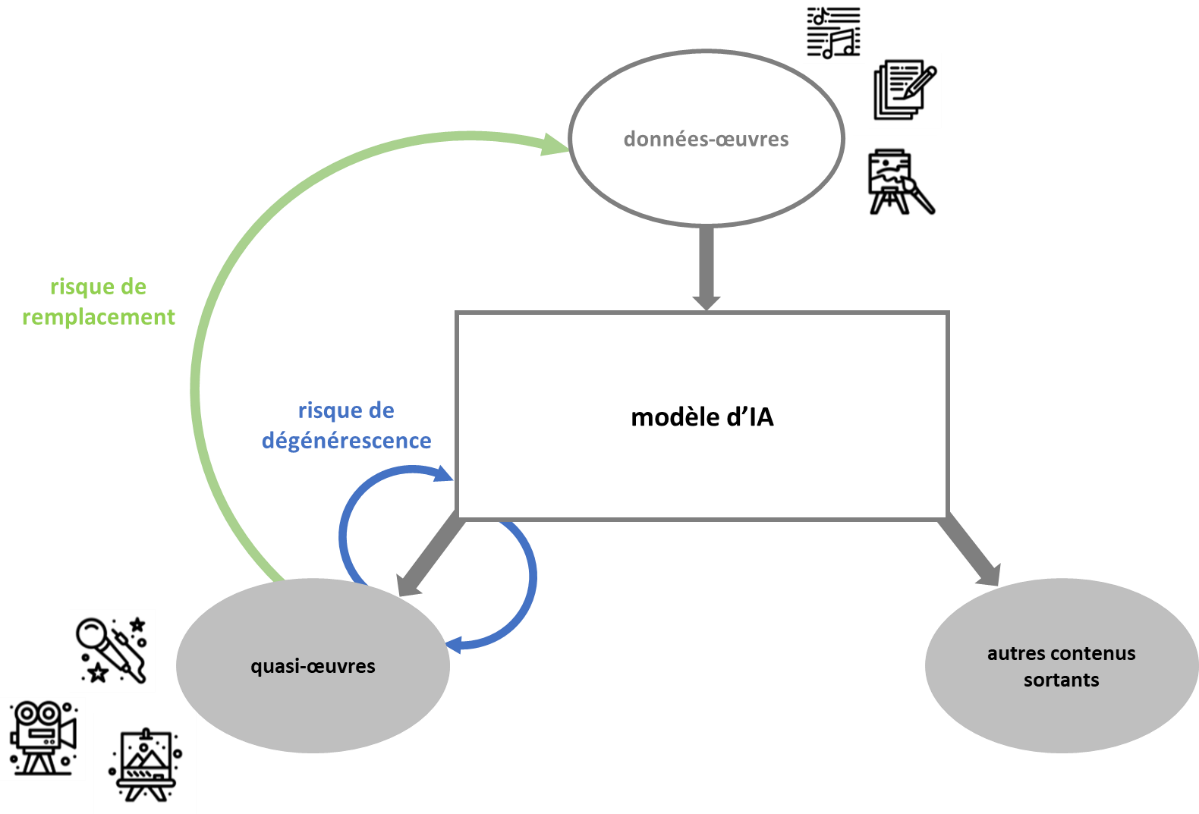

En effet, l'IA générative produit des données sortantes qui entrent directement en concurrence avec les données-oeuvres humaines ayant servi à leur élaboration. Ces contenus culturels concurrents, la professeure Joëlle Farchy les nomme des « quasi-oeuvres » dans son rapport remis au CSPLA9(*) pour signifier qu'ils ne remplissent pas la condition d'originalité propre aux oeuvres de l'esprit, lesquelles sont, de fait, protégées par le droit d'auteur.

La notion d'originalité d'une oeuvre

La notion d'originalité d'une oeuvre n'étant pas définie dans la loi, c'est la jurisprudence qui est venue la caractériser et la poser en condition essentielle à la protection par le droit d'auteur.

Selon différents arrêts de la Cour de Cassation, l'originalité s'entend comme « le reflet de la personnalité de l'auteur », « l'expression ou l'empreinte de la personnalité du créateur » ou « l'empreinte du talent créateur personnel ». La notion subjective d'originalité s'oppose ainsi à la notion objective de nouveauté, qui renvoie à l'absence d'antériorité.

En droit européen, la notion d'originalité est définie comme « la création intellectuelle propre à (son) auteur » (CJCE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, pt 35).

Source :

« Rémunération des contenus culturels

utilisés par les systèmes d'intelligence

artificielle », projet de rapport - volet économique, mission

confiée par le Conseil supérieur

de la propriété

littéraire et artistique, Joëlle Farchy et Bastien Blain,

mai 2025.

Ainsi que l'explique Joëlle Farchy dans son rapport précité, l'IA engendre, avec ses « quasi-oeuvres », un effet d'éviction des oeuvres humaines :

· par les prix, du fait de sa capacité à produire plus vite et moins cher que ne le font les hommes ;

· par les quantités, compte des volumes de contenus qu'elle est en mesure de générer, lesquels viendront saturer le marché au détriment des oeuvres humaines.

Cette déstabilisation économique du secteur de la création, inédite par sa nature et son ampleur, fait craindre un double risque :

· un risque de substitution des créateurs par les machines (« le grand remplacement ») ;

· un risque de dévitalisation de la création artistique se traduisant par une production standardisée et déshumanisée.

Des prévisions de perte de revenus pour les créateurs encore incertaines

Dans le domaine de la musique, une étude de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs (Cisac), publiée en novembre 2024 prévoit une diminution des revenus des créateurs dans le monde de 24 %, soit 10 milliards de dollars d'ici à 2028, sous l'effet de l'arrivée massive d'oeuvres générées par l'IA.

Pour autant, les auditions menées par la mission d'information ont montré que si de plus en plus de contenus musicaux produits par l'IA étaient bien présents sur les plateformes de streaming - entre 15 % et 20 % à l'heure actuelle -, ils ne généraient que des revenus marginaux, de l'ordre de 0,5 %. Il est donc à ce stade trop tôt pour extrapoler le lien entre quantité de contenus générés par l'IA et perte de revenus pour les créateurs.

2. Une menace pour les métiers de la création

a) Une menace plus ou moins forte selon les métiers

L'impact de l'IA sur les métiers de la création peut, à ce jour, difficilement faire l'objet d'un état des lieux global et exhaustif, les études sur le sujet restant encore limitées et souvent sectorielles. Néanmoins, à partir de celles disponibles - en particulier l'étude précitée du CNC - et des remontées de terrain des professionnels, quelques grandes tendances se dessinent.

Premier constat, l'IA générative, en se substituant à certaines tâches nécessitant des compétences avancées et spécialisées, concurrence davantage les emplois qualifiés que ceux non qualifiés. Contrairement aux précédentes révolutions industrielles, ce sont les « cols blancs » qui sont aujourd'hui principalement menacés.

Deuxième constat, l'IA n'affecte pas ces emplois qualifiés dans les mêmes proportions. Leur exposition au risque de remplacement dépend du degré de maturité technologique de leur domaine d'activité et du taux de pénétration des applications d'IA au sein de celui-ci. Par exemple, l'IA ayant fait, au cours des dernières années, des avancées particulièrement notables sur la compréhension du texte et la génération de voix, est plus à même d'affecter les métiers de l'écriture et de la voix, que ceux de la vidéo et de la modélisation 3D, secteurs encore en développement technologique.

Troisième constat, l'IA bouleverse potentiellement plus fortement les métiers de la création à forte composante technique plutôt que ceux à dominante artistique. Par exemple, des métiers comme réalisateur, compositeur ou comédien ont un potentiel d'automatisation plus faible que des métiers comme monteur son, bruiteur ou artiste en effets visuels.

b) Un risque existentiel pour certaines professions

Si l'impact de l'IA sur les métiers de la création dépend de multiples facteurs et n'est, de ce fait, pas facilement analysable, certaines professions, dont la mission d'information a tenu à échanger avec les représentants, sont indéniablement touchées de plein fouet. Pour elles, leur survie est en jeu.

Les graphistes sont particulièrement menacés par des systèmes d'IA générative d'images comme Midjourney. Au Royaume-Uni, la Society of Authors a estimé via un sondage qu'environ un quart des illustrateurs a déjà perdu du travail en raison de l'IA ge'ne'rative. En outre, plus d'un tiers des illustrateurs interrogés de'clarent que leurs revenus ont diminue' en valeur a` cause d'elle.

Les doubleurs sont très durement exposés à la concurrence de systèmes d'IA générative comme HeyGen, Eleven Labs ou Deepbub qui permettent de cloner des voix et de traduire des vidéos en plusieurs langues tout en adaptant les mouvements des lèvres. L'utilisation de plus en plus systématique de ces outils se fait au détriment de l'enregistrement en studio des doublages par des comédiens. Selon une étude du Datalab du groupe Audiens, 15 000 emplois directs de comédien de doublage sont ainsi menacés en Île-de-France.

Les traducteurs sont également fortement fragilisés par le déploiement de systèmes d'IA générative de traduction comme DeepL. Leurs commandes diminuent, elles changent de nature (moins de traductions complètes, davantage de prestations de correction de traductions effectuées par l'IA), entraînant une perte de revenus. Au sein de la profession, certaines spécialités comme la traduction de BD ou de livres audio sont plus affectées que d'autres (comme la traduction littéraire).

c) Un besoin urgent de formation et d'accompagnement des professionnels

La mission d'information estime que les secousses produites par l'IA générative sur les métiers de la création, d'intensités variables et aux conséquences plus ou moins lourdes - allant de la transformation des pratiques professionnelles à la disparition pure et simple de certaines professions - rendent indispensables, à court terme, la mise en place, par les industries culturelles et créatives et les pouvoirs publics, d'actions de formation et d'accompagnement pour les professionnels concernés.

L'objectif, certes délicat mais primordial, est de leur donner les moyens de prendre la vague de l'IA, tout en préservant, quand cela est possible, leur niveau de savoir-faire « traditionnel ».

3. Un risque d'uniformisation et de déshumanisation de la création artistique

Au défi économique et social que pose l'essor de l'IA générative à l'écosystème de la création fait écho un défi culturel et anthropologique.

La concentration de la puissance technologique entre quelques grands acteurs dominants, la standardisation des algorithmes et la persistance inévitable de biais dans les bases de données utilisées pour l'entraînement des modèles d'IA font courir un risque d'uniformisation des contenus culturels générés.

Sachant que ces « quasi-oeuvres » sont elles aussi appelées à entrer dans les prochaines bases d'apprentissage, il y a là une forme de consanguinité porteuse de danger pour la diversité et la richesse des créations à venir.

Ce risque d'appauvrissement artistique de la création se doublerait d'un risque de perte d'authenticité et d'originalité, qualités qu'à ce jour, seul un artiste humain peut apporter grâce à son vécu, sa sensibilité, son savoir-faire et son expérience.

La mission d'information estime qu'il est encore temps de ne pas emprunter cette voie déshumanisée.

* 9 Voir rapport précité.