C. NE PAS TIRER DE « PLANTS » SUR LA COMÈTE : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE IMPOSE D'ADAPTER L'AVAL À L'AMONT ET PAS L'INVERSE

1. Le renouvellement forestier ne survivrait pas à un stop-and-go, en particulier pour certaines actions peu coûteuses, ce qui laisserait les communes forestières démunies

Comparée à la forêt allemande, la remarquable diversité génétique inter- et intraspécifique de la forêt française est son meilleur atout face au changement climatique. La politique volontariste de renouvellement a, à ce titre, fait l'objet de certaines réserves quant à la part réservée aux plantations en plein, notamment de la part de l'ancien adjoint au Secrétariat général pour la planification écologique, dans la note précitée.

Ce très attendu plan de renouvellement forestier, structurant pour la filière, a permis l'amélioration de trois types de peuplements dans le cadre de son premier véhicule, France Relance - pas de quoi cependant métamorphoser la forêt française dans son ensemble (47 000 ha, soit 0,3 % de la forêt hexagonale). Des besoins de renouvellement ou d'enrichissement ont été identifiés pour 10 % des surfaces forestières du pays à horizon 2032 dans le rapport « Objectif forêt », qui est la traduction opérationnelle de l'engagement du Président de la République de planter un milliard d'arbres en dix ans. Pourtant, l'ensemble des engagements « planification écologique » pour la forêt et le bois ont été ramenés de plus de 509 M€ en 2024 à 194 M€ puis 130 M€ après gel en 2025, et que les négociations budgétaires actuelles tournaient lors de la rédaction du présent rapport autour de 50 M€ pour 2026, un stop-and-go ne pouvant qu'inciter les propriétaires à reporter les travaux et finir, en effet, par tarir la demande...

La mission préconise donc de maintenir 130 M€ d'engagements dont une partie suffisante sur le renouvellement forestier et, en tout état de cause, de sauvegarder des dépenses « sans regret » d'un montant modeste (aides à l'aval, à la filière graines et plants, au suivi sanitaire ou au renouvellement des forêts dépérissantes - par exemple, 20 % des épicéas et sapins du Jura ont été scolytés ou prélevés en cinq ans -, quitte à agir en parallèle sur le non-recours des communes forestières concernées).

Au-delà, il est important de faire comprendre aux ministères économiques et financiers que le stop-and-go et les rabots peuvent avoir un coût financier encore plus important in fine que si une certaine stabilité dans le temps était garantie.

Recommandation n° 23 : Maintenir en 2026, comme en 2025, 130 M€ d'engagements sur les sous actions 29.06 à 29.10 du programme 149, dédiées à la « planification écologique » en forêt (après 509 M€ en 2024), et :

- sanctuariser tout du moins les lignes peu coûteuses levant des verrous de la filière (filière graines et plants, appel à projets ESPR pour les entrepreneurs de travaux forestiers) ;

- favoriser le recours au plan de renouvellement forestier pour les communes forestières et propriétaires forestiers privés dont les parcelles ont subi des dépérissements, par une simplification à leur égard des cahiers des charges et un accompagnement dans l'ingénierie.

2. Une ressource de plus en plus diversifiée et imprévisible, à laquelle l'aval devra s'adapter et non l'inverse

Il est clair cependant que la forêt, soumise au stress hydrique, thermique et donc parasitaire, ne pourra mener de front adaptation au changement climatique et normalisation pour les besoins de l'industrie, dont les horizons diffèrent (100-200 ans vs 20-30 ans).

Ainsi que le rappelle le Département santé des forêts, « la mortalité des arbres forestiers a doublé en dix ans, et de plus la moitié des arbres feuillus vivants présente aujourd'hui un net déficit foliaire (plus de 35 %). [...] Il en résulte une baisse d'activité photosynthétique avec une baisse de de 10 % en sept ans de la croissance nette en volume. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'ampleur et la vitesse d'évolution de ces dépérissements des essences autochtones mais il est très probable que cette tendance à la hausse ne s'inversera pas. La surface en perte de vitalité est estimée à 670 000 ha soit 4 % des forêts de production selon la définition de l'IGN. »

Il convient ainsi de rester humble sur le choix d'« essences d'avenir » à planter, notamment en promouvant la diversification et en se gardant d'une sélection en vue d' usages du siècle prochain aujourd'hui impossibles à prédire.

Sans bien sûr opposer l'amont et l'aval de la filière - une vision qui serait trop réductrice et sans doute stérile -, c'est plutôt à l'industrie qu'il revient de s'adapter à la forêt de demain, d'abord en anticipant les afflux plus imprévisibles de coupes accidentelles ou sanitaires via la mise en oeuvre du plan national d'actions « Scolytes et bois de crise » (aires de stockage, transport) lancé par Marc Fesneau.

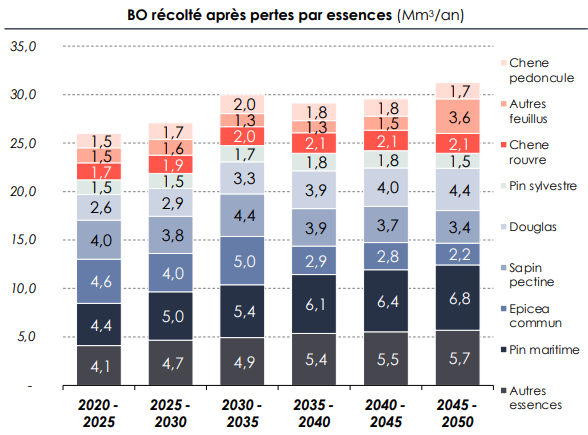

Source : étude de Carbone 4 (décembre 2023)

Ensuite, les scieries doivent innover pour mieux valoriser les gros et très gros bois (> 60 cm de diamètre), de plus en plus nombreux dans nos forêts, ainsi que les essences dites « secondaires », notamment feuillues (déroulage du peuplier, érable...).

C'est tout le but de l'AAP industrialisation performante des produits bois (IPPB), dans la lignée de l'étude « scieries de feuillus du futur ». La DGPE convient que l'on peut progresser sur « la caractérisation technique d'un plus grand nombre d'essences, celle-ci se limitant aujourd'hui aux principales essences résineuses et feuillues ».

Enfin, les rapporteurs ont été surpris de constater le relativement faible investissement de la recherche sur l'aval de la filière bois et la bioéconomie (à la différence des nombreux travaux sur les écosystèmes forestiers). Les moyens de l'institut technologique FCBA pour les actions collectives (11 millions d'euros en 2024) sont, comparés à ceux des instituts techniques des filières agricoles, extrêmement réduits.

Au-delà, les fonds européens devraient être mobilisés pour développer les trop rares programmes de recherche sur l'aval et le matériau bois. Le sixième cluster (« Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement ») du programme Horizon Europe, ou encore le projet Timberhaus, « qui vise à exploiter les technologies avancées de transformation du bois, grâce à l'apprentissage automatique et à l'IA, afin de créer des prototypes de produits de construction innovants à partir de bois sous-utilisé et post-consommation ».

Recommandation n° 24 : mettre en oeuvre le plan national d'actions « Scolytes et bois de crise » (aires de stockage, transport...) et investir dans la R&D pour l'amélioration de la valorisation des essences d'avenir et des essences dites « secondaires ».