ASSOCIATION DES

CENTRES D'ÉVALUATION

ET D'INFORMATION SUR LA

PHARMACODÉPENDANCE-ADDICTOVIGILANCE (CEIP-A)

___________

1. Certaines publications distinguent les opiacés et les opioïdes, les premiers renvoyant aux dérivés naturels du pavot, les autres désignant des composés semi-synthétiques ou synthétiques. Validez-vous cette distinction ? D'un point de vue pharmacologique, est-il pertinent de différencier les deux notions ? Quelles différences établissez-vous entre elles ?

2. Décrivez l'évolution quantitative et qualitative des signalements enregistrés pour dépendance et mésusage des principaux médicaments opiacés et opioïdes depuis 2010.

Indiquez si ces cas s'inscrivent dans le cadre d'un traitement thérapeutique médicamenteux ou d'une consommation illicite. Dans le cas de traitements médicamenteux prescrits, indiquez quels sont les principaux prescripteurs de ces médicaments.

Indiquez l'évolution du nombre d'hospitalisations et de décès liés aux mésusages ou aux surdoses d'opioïdes.

Indiquez également si les personnes font l'objet d'un suivi ou d'un accompagnement au titre de la réduction des risques.

3. Décrivez les principaux effets indésirables associés aux médicaments opiacés et opioïdes et leur prévalence.

Identifiez-vous des populations particulièrement vulnérables ?

4. En termes de bonnes pratiques, quelles différences convient-il d'établir entre les modalités d'usage des opioïdes dits forts et des opioïdes dits faibles ?

5. Décrivez les principaux mésusages observés des médicaments opiacés et opioïdes :

- concernant la prescription par les professionnels de santé ;

- concernant la consommation par les patients et usagers.

Indiquez également, sous forme de classement, les médicaments opiacés et opioïdes faisant le plus souvent l'objet de détournements en France.

6. À partir de quand peut-on diagnostiquer un trouble de l'usage chez un consommateur d'opioïdes ?

7. Présentez les dispositifs de surveillance mis en oeuvre au titre de la pharmacovigilance, de l'addictovigilance et de la toxicovigilance pour repérer les situations de mésusage, d'abus ou de dépendance des médicaments opiacés et opioïdes.

Quelles actions permettraient-elles d'améliorer la connaissance de la prévalence des usages problématiques d'opioïdes chez des patients ayant un traitement initié dans un cadre antalgique ?

Plus largement, le système de surveillance et d'alerte mériterait-il d'être renforcé ?

8. Comment les CEIP-A appréhendent-ils le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse, initialement développés à des fins thérapeutiques et désormais produits dans des laboratoires clandestins ? Quels dangers identifiez-vous ?

9. Indiquez les principales mesures prises, ces dernières années, visant à sécuriser la prescription et la dispensation des médicaments opiacés et opioïdes.

Le cadre juridique actuel vous paraît-il adapté à la maîtrise et au contrôle des prescriptions et de la dispensation de ces médicaments ?

10. Disposez-vous d'informations sur les fuites de médicaments opiacés et opioïdes hors du circuit légal ? Dans la mesure du possible, retracez les évolutions constatées ces dernières années.

11. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

12. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

13. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?

14. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?

15. Quel est, selon vous, l'impact des dispositifs de réduction des risques, tels que les Csapa et les Caarud, dans la prise en charge des usagers d'opioïdes en France ?

16. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?

17. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?

Nous vous remercions de nous donner l'opportunité de témoigner aujourd'hui au nom du réseau d'addictovigilance dans le cadre de cette mission d'information sur les dangers des opioïdes.

Votre volonté de mieux caractériser les risques de santé publique liés à la prescription et à la consommation d'opioïdes à des fins antalgiques rejoint pleinement les missions fondamentales de notre réseau. En tant qu'acteurs de la surveillance et de l'évaluation des substances psychoactives, nous avons à coeur d'apporter un éclairage scientifique et objectif sur cette question majeure de santé publique.

Vous nous avez transmis un questionnaire détaillant de nombreux points sur lesquels vous souhaitez un éclairage. Afin d'assurer une présentation claire et structurée, nous avons pris l'initiative de regrouper ces questions par thème, de manière à répondre au mieux à vos attentes.

Nous ne nous prononcerons pas spécifiquement sur certaines questions relevant du champ de compétences d'autres instances et ne relevant pas de celui des pharmacologues médicaux spécialisés en addictovigilance :

Question 10 : entre dans le domaine de l'ANSM (obligation de déclaration des vols de médicaments, notamment stupéfiants...).

Question 11 : qui concerne la coordination des professionnels de santé : cette question est cruciale, et la nécessité de cette articulation a été soulignée dans les recommandations de 2022 de la HAS pour favoriser le bon usage des opioïdes.

Question 15 : qui concerne l'impact des structures de RDR et de PEC des usagers d'opioïdes : les CEIP-A travaillent avec ses structures clés, mais n'évaluent pas l'impact de ces dispositifs en santé publique.

Question 16 : l'addictovigilance identifie et caractérise des risques sanitaires, mais il n'est pas dans ses missions de mettre en oeuvre la politique de RD.

Nous vous proposons pour répondre à l'ensemble des questions le plan suivant d'une part sous forme de synthèse puis en annexe développé.

1. Introduction

Le réseau d'addictovigilance (inclus réponse question 7) Les TUS (inclus réponses question 6)

Les opioïdes (inclus réponse questions 1 et 4)

Une surveillance continue (inclus réponse question 8) et renforcée

2. Surveillance des opioïdes

1/ Action spécifique précoce/crise : DANTE, COVID

2/ Surveillance continue par les outils épidémiologiques de l'addictovigilance (inclus parties réponse question 2, 3, 5) : Les opioïdes dans OSIAP, OPPIDUM, DRAMES, DTA, Soumission chimique et ASOS

3/ La caractérisation des problèmes spécifiques : analyse des Nots (inclus parties réponses questions 2, 3, 5) : exemple du tramadol Et de l'oxycodone.

3. Mesures et réduction des risques

Mesures et accès à la naloxone (questions 9 et 14)

4. Communications opioïdes, formations (réponse question 12 et 13)

5. Autres points, moyens

Renforcement des systèmes de surveillance (inclus réponse questions 7, 17)

SYNTHÈSE

Le réseau national d'addictovigilance est composé de 13 Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance - Addictovigilance (CEIP-A) répartis sur l'ensemble du territoire national (Départements et régions d'outre-mer compris), et dirigés par des pharmacologues médicaux.

L'addictovigilance est la vigilance sanitaire coordonnée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) ( www.ansm.sante.fr) (https://addictovigilance.fr/) ayant pour objectif la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'abus, d'usage détourné et de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives à l'exception de l'alcool éthylique seul et du tabac (art 5132-98 du Code de la Santé Publique).

L'addictovigilance cherche à identifier ces situations et leurs conséquences sur la santé le plus tôt possible, à quantifier et à caractériser le signal, à alerter les autorités sanitaires et à informer les professionnels de santé, et dans certains cas, les populations ciblées pour minimiser les risques pour la santé publique.

Ce réseau est unique dans sa thématique mais surtout dans l'originalité de son approche multimodale. Comme toute vigilance sanitaire, l'addictovigilance s'appuie sur la notification spontanée. Ces notifications permettent de caractériser les troubles de l'usage dont le diagnostic repose sur des critères bien définis, ciblant (i) la perte de contrôle (quantité ou durée supérieures à ce qui était envisagé, impossibilité d'arrêt, craving) ; (ii) les risques et dommages (temps passé, problèmes physiques, conséquences sociales) et (iii) la dépendance pharmacologique (tolérance et sevrage). En fonction du nombre de critères présents, le TUS est caractérisé de léger à sévère. Les CEIP évaluent ces items et le détournement d'usage des substances (1,2).

En complément le réseau a mis en place de nombreux outils pharmacoépidémiologiques originaux qui nécessitent un maillage régional sans égal. Ces outils développés par les CEIP-A (OPPIDUM, OSIAP, DRAMES, DTA, Soumission chimique et ASOS), complémentaire de la notification évaluent différentes facettes des problématiques afin de disposer d'une vision globale et intégrée.

Une telle approche multidimensionnelle incluant une surveillance proactive par ces outils et également par plusieurs sources de données hétérogènes (bases hospitalières et bases de remboursement des médicaments) est capable de détecter précocement des signaux et des alertes d'addictovigilance d'autant qu'y est associée l'expertise des pharmacologues de ce réseau (3,4). Il constitue un dispositif unique au monde, reconnu au niveau international (5).

Les opioïdes agissent tous sur les récepteurs aux opioïdes ; Ils ont des puissances pharmacologiques différentes. Néanmoins tout est question de dose (une forte dose d'un agoniste peu puissant aura un effet similaire à une faible dose d'un agoniste puissant) (6). La surveillance active des opioïdes par le réseau des CEIP-A est ancienne : les opioïdes font l'objet de rapports d'expertise réguliers depuis plus de 10 ans, qu'ils soient antalgiques ou Traitement de Substitution aux Opioïdes (TSO). En raison de leur puissance supérieure (effet plus important pour une même dose), les principaux risques liés à l'usage des opioïdes de synthèse sont l'overdose et le décès. La dernière alerte de ce type concernait une famille émergente d'opioïdes de synthèse, les nitazènes que ce soit en métropole (7) ou dans l'océan indien (8) et une alerte a été diffusée dès 2023 sur ce sujet par notre réseau (9).

I. SURVEILLANCE DES OPIOÏDES

1/ Les contextes récents, internationaux et de crise sanitaire, ont amené les CEIP-A à renforcer leur surveillance des opioïdes en mettant en place des études spécifiques en plus de la surveillance habituelle par tous les outils du réseau. Ainsi l'étude DANTE (une Décennie D'ANTalgiques En France) en réponse à une modification du panorama des antalgiques commercialisés dans les années 2010 avait pour objectif principal de décrire l'utilisation des antalgiques en France et son évolution au cours des dix dernières années, en présentant les caractéristiques des usagers, les médicaments utilisés et des modalités de leur prescription et de délivrance. Cela a notamment permis de faire un état des lieux de la consommation des antalgiques en France entre 2006 et 2015, à partir des données de remboursement de l'Assurance Maladie, données qui ont été reprises par la suite dans l'État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes réalisé par l'ANSM en février 2019 (10,11).

De même, dès le premier confinement instauré lors de la crise du COVID-19, le réseau d'addictovigilance a mis en place un dispositif de surveillance active visant à identifier les événements préoccupants et les évolutions significatives en matière de consommation de substances. Cette vigilance accrue a permis de détecter des changements d'usage de certaines substances ainsi que des situations à risque. Une attention particulière a été portée aux opioïdes, notamment le tramadol et la méthadone (12). La méthadone est actuellement le médicament opioïde qui suscite le plus d'inquiétude en termes de risques sanitaires compte tenu notamment de l'augmentation croissante depuis plusieurs années du nombre de décès (Point spécifique en annexe).

2/ Surveillance continue par les outils pharmacoépidémiologiques de l'addictovigilance

Les opioïdes dans OSIAP : une place prépondérante du tramadol, mais aussi de la codéine

Cette enquête s'appuie sur la vigilance de pharmaciens sentinelles, qui signalent des ordonnances qu'ils suspectent comme falsifiées et/ou volées, et pour lesquelles sont analysés sans a priori, les médicaments présentés sur ces ordonnances, et le profil des personnes qui les présentent. Ces signalements sont analysés à l'échelle nationale et avec une déclinaison par région. Enfin, pour tenir compte du niveau d'usage en population générale, un taux de détournement est estimé, permettant de comparer les médicaments selon leur potentiel d'abus possible à l'échelle de la population : les analgésiques opioïdes sont en tête de ce classement (et plutôt en augmentation) : dihydrocodéine, fentanyl, tramadol, oxycodone ; morphine, et codéine associée au paracétamol. On notera que les médicaments avec le taux de détournement le plus élevé correspondent à ceux mésusés dans le cadre du purple drank par des sujets jeunes (20-25 ans, majoritairement des hommes).

Les opioïdes dans OPPIDUM : une augmentation des usages problématiques des analgésiques opioïdes (tramadol, oxycodone) depuis les années les plus récentes, un détournement de la voie d'administration de la morphine. En parallèle, l'oxycodone citée comme 1er produit ayant entraîné la dépendance a doublé, entre 2022 et 2023

Cette enquête réalisée un mois par an (octobre) collecte les substances utilisées par les personnes prises en charge dans des structures spécialisées d'addictologie et de réduction des risques et permet une photographie annuelle, incluant les modes d'usage des substances.

Les données OPPIDUM montrent également une augmentation du nombre de sujets actuellement demandeurs de soins d'addictologie, dont le premier produit ayant entrainé une dépendance est le tramadol ainsi que la codéine associée au paracétamol.

Les opioïdes dans DRAMES (13,14) : les antalgiques opioïdes moins impliqués que la méthadone, la cocaïne ou l'héroïne

L'enquête DRAMES (Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances s'intéressent aux décès survenant chez des sujets avec des antécédents d'abus/dépendance, hors suicide.

Dans l'enquête Drames 2022 (derniers résultats disponible), les principales substances psychoactives impliquées dans des décès sont les médicaments de substitution aux opioïdes (300 décès soit 47 %) : la méthadone est impliquée dans 257 cas de décès soit 40.3 % des décès. Les autres substances illicites représentent 385 cas soit 60 % des décès : les principales substances impliquées sont la cocaïne (140 décès) et l'héroine (121 décès). Les antalgiques opioïdes sont impliqués dans 50 décès, soit 7.9 % des décès directs.

Les opioïdes dans DTA (13,15) : le tramadol en première position

L'enquête annuelle prospective Décès Toxiques par Antalgiques (DTA) a pour objectifs de recueillir les cas de décès liés à l'usage de médicaments antalgiques, d'identifier les médicaments impliqués, d'évaluer leur dangerosité et d'estimer l'évolution du nombre de ces décès.

Depuis le début de l'enquête (2013), le premier médicament antalgique impliqué dans les décès est le tramadol qui représente entre 30 et 45 % des décès selon l'année (35 % en 2022). Les autres antalgiques opioïdes retrouvés sont la morphine (entre 20 et 30 % des décès, 25 % en 2022), la codéine (environ 15 % des décès, 18 % en 2022) et l'oxycodone (entre 7 et 20 % des décès, 20 % en 2022).

Les opioïdes dans l'enquête soumission chimique : les antalgiques opioïdes sont retrouvés mais ne sont pas les principales substances identifiées

La soumission chimique (SC) est l'administration d'une substance psychoactive à l'insu de la victime ou sous la menace à des fins criminelles ou délictuelles. Elle a pour objectif de préciser les substances principalement impliquées et les modes opératoires associés. Dans les résultats 2022, les antalgiques opioïdes représentent la 3è classe de médicaments retrouvés dans des cas de soumission chimique derrière les benzodiazépines et les anti- histaminiques H1.

Les opioïdes et l'enquête ASOS (16,17) : Oxycodone en augmentation et confirmation de la prescription de fentanyl transmuqueux hors AMM, prescription des opioïdes stupéfiants en majorité dans les douleurs rhumatologiques

L'enquête ASOS (Antalgiques Stupéfiants et Ordonnances sécurisées) est une étude transversale, réalisée tous les ans pendant une semaine, auprès d'un échantillon national tiré au sort de pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d'évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l'évolution dans le temps de ces données. Cette étude ne s'intéresse qu'aux antalgiques opioïdes stupéfiants, soit les opioïdes dits forts.

3/ Caractérisation des problèmes spécifiques : analyse des Nots

Afin de rester en phase avec l'actualité, nous avons choisi l'exemple du tramadol et de l'oxycodone.

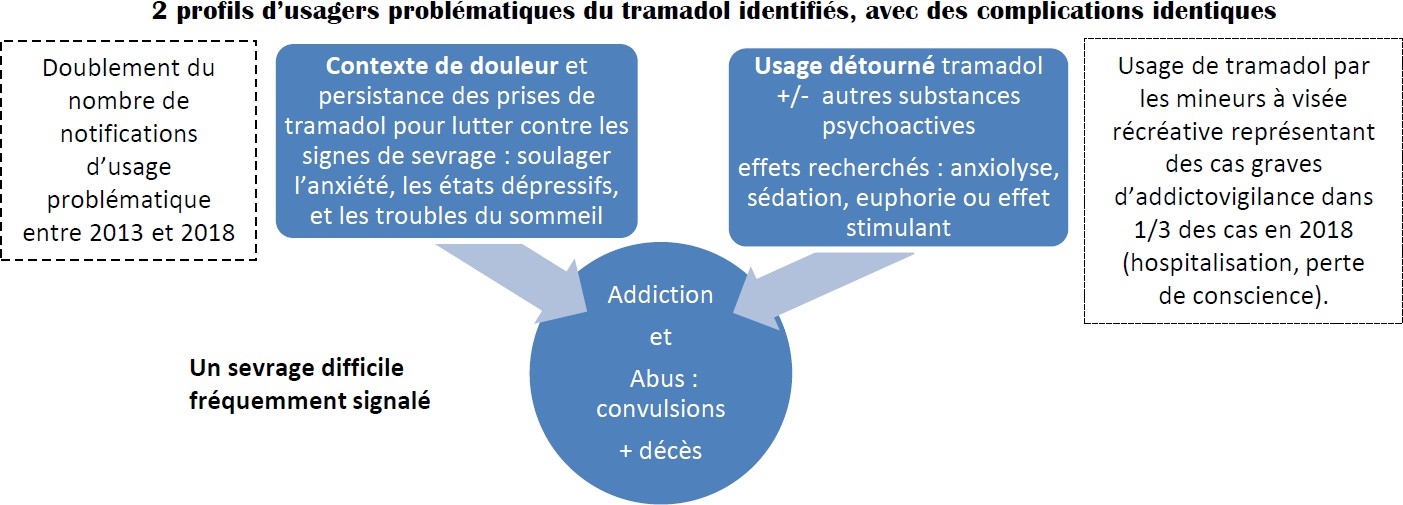

Le suivi d'addictovigilance du tramadol a débuté en 2009. Dès les premiers rapports d'addictovigilance, deux modes d'usage problématique ont été identifiés :i) contexte de douleur initiale, avec un usage persistant du tramadol pour lutter contre les signes de sevrage et/ou soulager d'autres symptômes (anxiété, troubles du sommeil), et ii) un usage récréatif de tramadol, notamment chez les jeunes, avec une recherche d'euphorie ou effet stimulant (dopage sportif).

Jusqu'au début des années 2010, le suivi national de l'addictovigilance à l'oxycodone, initié en 2002, n'a pas révélé de signal particulier. Malgré la situation alarmante aux États-Unis, la situation en France était différente, l'oxycodone n'étant initialement indiquée que pour les douleurs modérées à sévères chez les patients atteints de cancer. Le nombre de cas a augmenté à partir de 2019. Comme pour le tramadol, deux profils principaux ont été mis en évidence pour l'oxycodone : (i) une population féminine âgée de 50 ans, souffrant de douleurs chroniques (principalement des douleurs non cancéreuses, avec des comorbidités psychiatriques telles que l'anxiété- dépression ou des antécédents de troubles liés à l'usage de substances) ; (ii) Une population plus jeune et plutôt masculine, avec des sujets qui consomment plusieurs substances psychoactives, exposés à l'oxycodone dans un contexte de mésusage à visée récréative, avec des surdoses nécessitant des soins intensifs et l'utilisation de naloxone.

Pour le premier profil ; les troubles de l'usage surviennent le plus souvent à la suite d'une prescription médicale à des fins analgésiques, donc la principale cible pour minimiser ces risques reste les professionnels de la santé, en particulier les prescripteurs.

Pour le second profil, la dangerosité de l'oxycodone, en particulier lorsqu'elle est associée à d'autres substances, est probablement mal identifiée par les professionnels de santé, puisqu'elle est très accessible. Le risque de complications peut également dépendre des caractéristiques individuelles (polymorphisme génétique du CYP2D6) et des modes d'utilisation (aiguë ou chronique). Pour cette population, le manque de connaissances liées aux caractéristiques pharmacologiques de l'oxycodone et la sous-utilisation de la naloxone semblent maintenant être les priorités d'amélioration.

II. MESURES ET REDUCTION DES RISQUES

Les données du réseau d'addictovigilance constituent le socle essentiel pour identifier les problèmes et permettre aux autorités de santé de mettre en oeuvre des mesures de prévention des risques ; A titre d'exemple : Codéine ; Tramadol.

Par ailleurs, deux CEIP-A ont mis en place des programmes régionaux pour améliorer l'accessibilité à la naloxone (18-20) avec les programme POP à Marseille et SINFONI à Nantes.

Pour améliorer la diffusion de la naloxone, un travail de proximité en profondeur est essentiel. Dans les deux cas précédents, ce travail n'a été possible que grâce au financement des Agences Régionales de Santé (ARS) concernées. Il est désormais indispensable de mobiliser des ressources à l'échelle nationale afin d'élargir et de pérenniser ces initiatives. L'extension nationale du programme POP, soutenu par la MILDECA et la DGS a été acté, sera coordonné par l'ANSM, et s'appuiera sur les pharmacologues des 13 CEIP-A fort de leur maillage territorial, de leur implantation régionale, et de leur travail en circuit court avec l'ensemble des acteurs/cibles concernés.

III. COMMUNICATIONS OPIOÏDES/FORMATIONS

Le Réseau Français d'Addictovigilance est mobilisé sur les actions de communication, permettant de vectoriser de l'information pertinente, utile, actualisée d'autant plus que ces informations proviennent de leur mission de vigilance sanitaire sur ces produits et leurs risques et qu'ils sont pharmacologues. A ce titre, rappelons que c'est le Réseau Français d'Addictolovigilance qui a alerté en premier sur les complications de l'usage du protoxyde d'azote le 5 novembre 2019.

Cette communication autour des risques de mésusages et de dépendance des opioïdes est plurielle à tous les niveaux (loco-régional, national, international) et via différents vecteurs/canaux afin d'atteindre des cibles différentes (professionnels de santé -MG et autres spécialistes, pharmaciens, ...) et mode d'exercice (hospitalier, libéral, officinaux, établissements medico-sociaux CSAPA, CAARUD, ...). Ainsi le réseau organise des manifestations scientifiques loco-régionales, nationales et internationales ; il publie des rapports nationaux d'expertise sur ces médicaments opioïdes (21-23), des communiqués (9,24,25), des bulletins d'addictovigilance (26-31), des publications scientifiques dans des revues nationales et internationales (32) et participe à des ouvrages (33,34) et des pour la presse écrite généraliste ou spécialisée (APM news) et audiovisuelle.

Les pharmacologues des CEIP-A, travaillant au sein de CHU, sont impliqués dans les formations initiales des futurs professionnels de santé (médecins et pharmaciens, paramédicaux) ou via des diplômes spécialisés (DESU, capacité douleur, capacité d'addictologie...). Ces programmes de formation méritent d'être à la hauteur de cette problématique qui reste sous-estimée par les professionnels de santé car insuffisamment enseignée. Ces programmes universitaires nécessitent d'être en phase avec les problématiques émergentes et d'être déployés en lien avec les CEIP-A qui sont présents dans tous les territoires et notamment les CHU.

IV. AUTRES POINTS, MOYENS

Trois points sont particulièrement à souligner :

* Actuellement avec moins de 30 ETP au total, le Réseau Français d'Addictovigilance est sous dimensionné (i) Pour mener à bien l'ensemble de ses missions régionales et nationales, alors même qu'il constitue le socle central/la colonne vertébrale, en lien avec l'ANSM et les ARS ; (ii) Pour les réaliser sur un périmètre évolutif, dynamique et croissant : le panorama des substances psychoactives s'est diversifié et amplifié, avec la place des opioïdes et l'indispensable vigilance sur les opioïdes, et également des problématiques sur d'autres produits qui ne doivent pas être négligées (ampleur de l'usage et des complications sanitaires du protoxyde d'azote, de la cocaïne, problématiques avec d'autres médicaments (prégabaline, gabapentine, méthadone, GHB/GBL...) ou l'émergence des produits de synthèse (plus de 1 000 recensés dont les opioïdes de synthèse, les cannabinoïdes de synthèse...).

Les CEIP-Addictovigilance fonctionnent à hauteur de 90 % grâce à une subvention de l'ANSM, qui reçoit cette dotation de l'Assurance Maladie. Cependant, l'enveloppe de ces subventions n'évolue pas alors que le coût de la masse salariale des Centres a nettement augmenté (mesures Ségur, réforme du statut de Praticien Hospitalier, ...). Par conséquent, on assiste à une paupérisation inquiétante des Centres, en totale inadéquation avec l'augmentation de l'activité (problématique émergente, élargissement du périmètre des produits et des missions, ...). Dès lors, il est indispensable d'accorder des moyens nécessaires aux CEIP-Addictovigilance afin qu'ils puissent continuer à fonctionner efficacement, comme régit par les textes réglementaires, et ce dans l'intérêt de la sécurité des patients, des usagers et de leur santé, et notamment qu'ils puissent amplifier ses actions de formations et d'informations, qu'ils sont les plus à même de porter.

** Toutes ces actions de communications méritent d'être à la fois amplifiées, de s'inscrire dans la durée, et d'être soutenues, notamment en ce qui concerne les opioïdes.

*** Nos travaux soulèvent des questions essentielles nécessitant des réponses fondées sur des données robustes : études de prévalence, analyses ciblées sur différentes populations... Or, à ce jour, lorsqu'un besoin urgent se fait sentir, une seule option s'offre à nous : les Appels à Projets (AAP) de recherche, un mécanisme souvent long et incertain. Pour garantir une réactivité adaptée aux défis sanitaires, il est indispensable de doter nos dispositifs d'outils pérennes et de financements dédiés, permettant des études plus rapides et mieux ciblées. Seule une approche proactive pourra assurer une prise de décision éclairée et efficace.

Il est essentiel de valoriser et positionner le rôle central du réseau officiel d'addictovigilance en le mentionnant spécifiquement dans le texte, compte tenu de son importance dans l'évaluation des conséquences sanitaires liées aux substances addictives. L'ANSM représente l'autorité de santé responsable de l'évaluation de la sécurité sanitaire des substances. Ce réseau joue également un rôle clé dans la diffusion de formations et d'informations auprès des professionnels concernés. En tant qu'infrastructure officielle, il fonctionne en étroite collaboration avec les Agences Régionales de Santé (ARS), garantissant ainsi une action coordonnée et efficace à tous les niveaux, dans l'intérêt des usagers et des patients.

Références

1. Victorri-Vigneau C, Hardouin JB, Rousselet M, Gerardin M, Guerlais M, Guillou M, et al. Multicentre study for validation of the French addictovigilance network reports assessment tool. Br J Clin Pharmacol. 2016 Oct ;82(4) :1030-9.

2. Victorri-Vigneau C, Jolliet P. Scoring pharmacodependence seriousness : a novel CEIP's evaluation tool. Therapie. 2006 ;61 :517-22.

3. Daveluy A, Perino J, Gibaja V, Le Boisselier R, Batisse A, Miremont-Salamé G, et al. From regional signal to alert in addictovigilance. Therapie. 2024 Oct 22 ; S0040-5957(24)00 172-0.

4. Micallef J, Jouanjus É, Mallaret M, Lapeyre Mestre M. [Safety signal detection by the French Addictovigilance Network : Innovative methods of investigation, examples and usefulness for public health]. Therapie. 2019 Dec ;74(6) :579-90.

5. Carmona Araújo A. The French Addictovigilance Network - A multidisciplinary successful journey in the protection of public health. Therapie. 2024 Dec 4 ; S0040-5957(24)00 211-7.

6. Haute Autorité de Santé. Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses. 2022 ; Recommandation de bonnes pratiques. Available from : https:// www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf.

7. Bendjilali-Sabiani JJ, Eiden C, Lestienne M, Cherki S, Gautre D, Van den Broek T, et al. Isotonitazene, a synthetic opioid from an emerging family : The nitazenes. Therapie. 2024 ;79(6) :655-8.

8. Guyon J, Maillot A, Bastard S, Weisse F, Daveluy A, Mété D. Psychoactive cocktail consumption on Reunion Island : A case report. J Anal Toxicol. 2025 Feb 15 ;bkaf009.

9. Association Française des Centres d'Addictovigilance. CIRCULATION DES NITAZENES, NOUVEAUX OPIOÏDES DE SYNTHESE ET RISQUE POUR LES USAGERS. Communiqué. 2023.

10. Daveluy A, Micallef J, Sanchez-Pena P, Miremont-Salamé G, Lassalle R, Lacueille C, et al. Ten-year trend of opioid and nonopioid analgesic use in the French adult population. Br J Clin Pharmacol. 2021 Feb ;87(2) :555- 64.

11. Daveluy A, Bryan MC, Miremont-Salamé G, Lassalle R, Lacueille C, Grelaud A, et al. Analgesic switching in chronic users of dextropropoxyphene in France. Fundam Clin Pharmacol. 2024 Apr ;38(2) :389-97.

12. Lapeyre-Mestre M, Boucher A, Daveluy A, Gibaja V, Jouanjus E, Mallaret M, et al. Addictovigilance contribution during COVID-19 epidemic and lockdown in France. Therapie. 2020 ;75(4) :343-54.

13. Revol B, Willeman T, Manceau M, Dumestre-Toulet V, Gaulier JM, Boucher A, et al. DRAMES and DTA databases : Complementary tools to monitor drug-related deaths in France. Therapie. 2024 Oct 23 ;S0040-5957(24)00 175-6.

14. Revol B, Willeman T, Manceau M, Dumestre-Toulet V, Gaulier JM, Fouilhé Sam-Laï N, et al. Trends in Fatal Poisoning Among Drug Users in France From 2011 to 2021 : An Analysis of the DRAMES Register. JAMA Netw Open. 2023 Aug 1 ;6(8) :e2 331 398.

15. Revol B, Willeman T, Manceau M, Dumestre-Toulet V, Gaulier JM, Eysseric-Guérin H, et al. Trends in fatal poisoning among medical users of analgesics in France from 2013 to 2022 : an analysis of the DTA register. Public Health. 2024 Nov ;236 :381-5.