HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)

___________

1. Décrivez l'évolution quantitative et qualitative des prescriptions des principaux médicaments opiacés et opioïdes depuis 2010, au global, en ville, et à l'hôpital.

Indiquez quels sont les principaux prescripteurs de ces médicaments.

Indiquez l'évolution du nombre d'hospitalisations et de décès liés aux mésusages ou aux surdoses d'opioïdes.

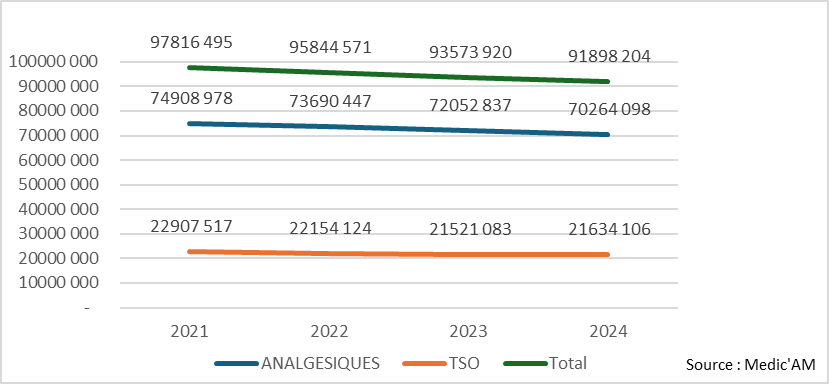

La répartition des remboursements de médicaments opiacés et opioïdes entre antalgiques et traitements de substitution aux opioïdes (TSO) est relativement stable sur la période 2021-2024 (Figure 1).

Depuis 2021, le nombre de boîtes de médicaments opiacés et opioïdes remboursés, toutes classes ATC confondues (analgésiques, TSO) a diminué de 6 % (Figure 1). En 2024, la consommation de médicaments opioïdes analgésiques remboursés était de 70,3 millions de boîtes (contre 74,9 millions en 2021), tandis que la consommation de TSO était de 21,6 millions de boîtes (contre 22,9 millions en 2021). Quelle que soit la classe ATC, les prescriptions de ces médicaments sont majoritairement effectuées par des prescripteurs de ville (environ 80 % des ordonnances).

En 2023, 155 762 personnes bénéficiaient d'un remboursement de TSO en médecine de ville.278(*) Ce nombre s'élevait à 162 500 en 2017. Les médecins prescripteurs de TSO en ville sont principalement des médecins généralistes, qui constituent 90,4 % des prescripteurs en 2023 (environ 37 000 médecins généralistes prescripteurs sur 40 000 prescripteurs). Les psychiatres représentent 3,3 % (n = 1 349) des prescripteurs.

Figure 1 : Évolution du nombre de boîtes remboursées entre 2021 et 2024. Les données sont extraites de la base de données Médic'AM279(*) qui permet une sélection des données par classe ATC ou code CIP. Ces données ne concernent que les spécialités inscrites sur la liste des spécialités remboursées et pour lesquelles une demande de remboursement a été faite. Toutes les spécialités des classes Emphra/ATC (N02A et N07F) ont été sélectionnées.

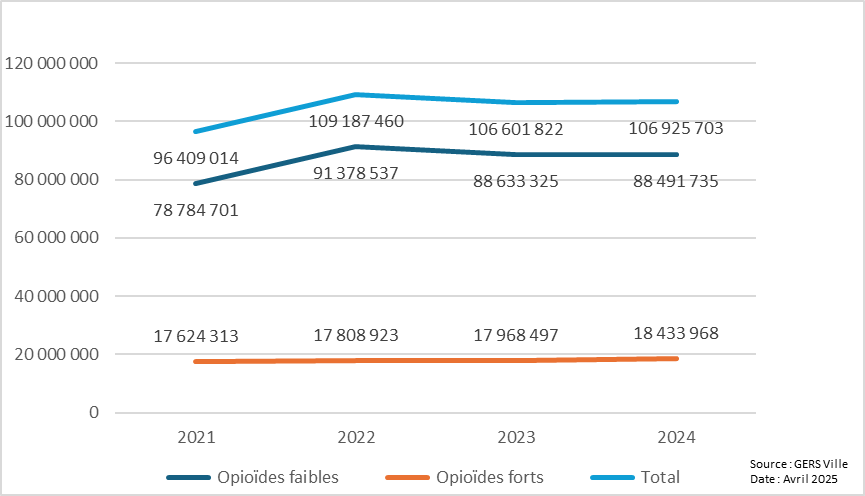

Figure 2 : Évolution du nombre de boîtes vendues en ville entre 2021 et 2024. Les données sont extraites du GERS280(*). Ces données concernent le `Sell in' c'est-à-dire toutes les spécialités pharmaceutiques (remboursées ou non) livrées aux officines de ville dans la France métropolitaine et DOM-TOM. Toutes les spécialités opioïdes des classes Emphra (N02A et N02B) ont été sélectionnées.

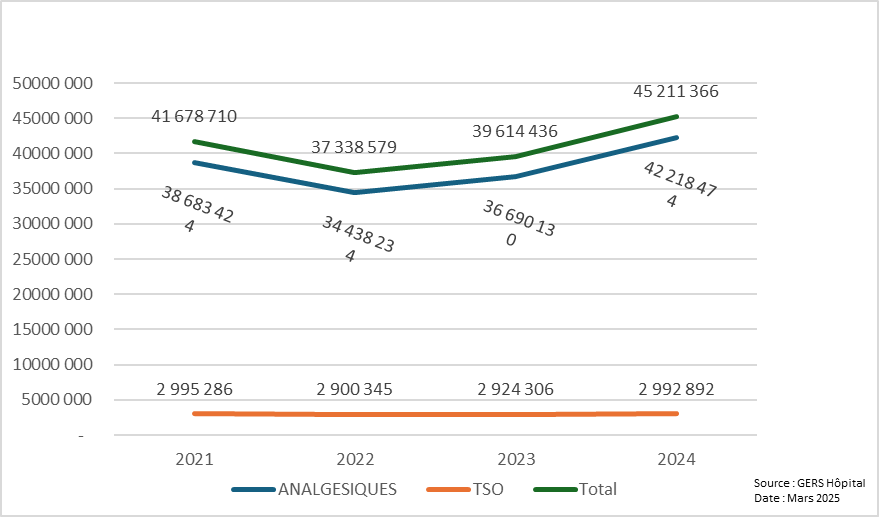

En 2024, le nombre d'Unités Communes de dispensation (UCD) d'antalgiques opioïdes vendues à l'hôpital a atteint 42,2 millions et le nombre d'UCD de TSO vendues à l'hôpital s'élevait à 3 millions (Figure 3).

Figure 3 : Évolution du nombre d'UCD vendues à l'hôpital entre 2021 et 2024. Les données sont extraites du GERS281(*). Ces données concernent le `Sell in' c'est-à-dire toutes spécialités pharmaceutiques livrées aux établissements hospitaliers dans la France métropolitaine et DOM-TOM. Toutes les spécialités des classes Emphra/ATC (N02A et N07F) ont été sélectionnées.

Dans un rapport publié en février 2019, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait réalisé un état des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques. Les chiffres de vente en ville et à l'hôpital, les données de remboursement de l'assurance maladie et les données de prévalence et d'incidence montraient toutes une augmentation de leur consommation entre 2006 et 2017.282(*) Cette augmentation était un indicateur d'amélioration de la prise en charge de la douleur ; la mise à disposition et une utilisation plus large des médicaments opioïdes dans le traitement de la douleur avaient grandement contribué à l'amélioration de cette prise en charge283(*).

Dans les enquêtes pharmacodépendance-addictovigilance en France284(*), les décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances (enquête DRAMES mise en place depuis 2005) et les décès toxiques par antalgiques (enquête DTA mise en place depuis 2013) sont notifiés à l'ANSM et au CEIP-Addictovigilance de Grenoble (coordonnateur de l'enquête) par des toxicologues analystes volontaires et experts judiciaires ainsi que par les CEIP-A répartis sur le territoire français. Ces enquêtes permettent :

- de recueillir les cas de décès liés l'usage abusif de substances psychoactives et à l'usage de médicaments antalgiques ;

- d'identifier les substances psychoactives (médicaments ou drogues illicites) et les médicaments impliqués, d'évaluer leur dangerosité ;

- d'estimer l'évolution du nombre de ces décès.

Le nombre de décès liés à l'usage abusif de substances psychoactives (médicaments et substances illicites) tend à augmenter, mais reste sans commune mesure avec la situation observée aux États-Unis ; Il est estimé à 432 en 2017 : stupéfiants illicites (51 %), MSO (45 %) [dont méthadone (37 %), et buprénorphine (8 %)], opioïdes licites hors MSO (14 %).

Il est estimé à 638 en 2022 (627 en 2021, 567 en 2020) : stupéfiants illicites (53 %), MSO (47 %) [dont méthadone (40 %), buprénorphine (7 %)], héroïne (121), cocaïne (140)] ; opioïdes licites hors MSO (8 %).

Parmi ces substances psychoactives, le nombre de décès directs liés à l'usage d'antalgiques opioïdes est estimé à 136 en 2022 (135 en 2021, 117 en 2020, 105 en 2017). Quatre molécules sont principalement impliquées : le tramadol [n=48 (35 %) dont 12 dans un contexte suicidaire (CS)], la morphine [n=34 (25 %) dont 11 CS], l'oxycodone [n=27 (20 %) dont 4 CS] et la codéine [n=26 (19 %) dont 6 CS].

Seize décès sont imputables au paracétamol (antalgique non opioïde) ; dans la moitié des cas en association avec un opiacé ou un opioïde.

2. Décrivez les principaux effets indésirables associés aux médicaments opiacés et opioïdes et leur prévalence.

Identifiez-vous des populations particulièrement vulnérables ?

Les opioïdes constituent une vaste classe pharmacologique réunissant des dérivés naturels de la plante papaver somniferum (opium, morphine, codéine) ainsi que des composés semi-synthétiques (héroïne, hydromorphone, oxycodone, buprénorphine) et synthétiques (fentanyl, méthadone, tramadol).

Les effets indésirables des opioïdes sont communs à cette classe pharmacologique, mais de fréquence et intensité variables selon l'individu, la durée de l'exposition, les doses et les caractéristiques pharmacologiques de la molécule. Ils peuvent apparaître ou être majorés que lorsque l'usage d'opioïde se prolonge, à la suite de la stimulation répétée des récepteurs impliqués, donc lors d'un usage chronique.

Les effets indésirables les plus fréquents : constipation, nausées et vomissements, somnolence, étourdissements et vertiges, prurit, sécheresse buccale et cutanée, dépression respiratoire.

En outre, dans le cadre d'un traitement chronique, peuvent être recensés des effets endocriniens, des troubles cognitifs et thymiques, des troubles de la libido, des troubles du sommeil, une hyperalgésie induite par les opioïdes285(*).

Les propriétés psychotropes des opioïdes peuvent être à l'origine d'un trouble de l'usage (TUO) :

- mésusage, c'est-à-dire utilisation non conforme à la prescription (indication, dosage, voie d'administration, bénéficiaire, etc.) ;

- et/ou une addiction avec impossibilité d'arrêter la consommation, assortie d'un besoin impérieux de consommer la substance.

Certains effets des opioïdes concernent directement le TUO et les surdoses d'opioïdes :

- la désensibilisation des centres respiratoires à l'hypercapnie et l'abolition du réflexe de toux liée aux opioïdes peuvent conduire à une réduction de la fréquence ventilatoire, favorisant le risque de dépression respiratoire. Ce risque est majoré par l'usage concomitant de substances les favorisant, comme l'alcool, les benzodiazépines et les gabapentinoïdes. Conjugués aux effets sédatifs parfois décrits avec les opioïdes, ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient.

- les opioïdes activent en parallèle les circuits dopaminergiques et inhibent l'activité GABAergique. Ces actions favorisent le maintien de leur usage dans le temps pour d'autres raisons que le soulagement de la douleur. Ils interviennent aussi dans les mécanismes d'adaptation au stress, avec une valence anxiolytique.

- les opioïdes sont à l'origine d'effets nooanaleptiques, psychoanaleptiques, thymoanaleptiques et euphorisants, favorisant l'usage hédonique et psychostimulant de ces molécules.

- des effets dysphoriques, psychotomimétiques, psychodysleptiques et anorexigènes sont aussi décrits et parfois recherchés par certains patients286(*).

Les traitements antalgiques opioïdes au long cours aboutissent fréquemment à une dépendance physique entraînant un risque de symptômes de sevrage en cas d'arrêt brutal ou trop rapide des prises. La dépendance physique aux opioïdes résulte d'un processus physiologique lié à la tolérance progressive de l'individu. La conséquence indirecte est une perte progressive d'efficacité du traitement, nécessitant d'accroître ses posologies pour retrouver l'effet escompté. La dépendance physique se traduit cliniquement par la nécessité de maintenir les prises d'opioïdes pour éviter l'apparition d'un syndrome de sevrage désagréable. Ce dernier est caractérisé par l'association de symptômes dits « de manque » (bâillements avec rhinorrhées et larmoiements, arthralgies et myalgies diffuses accompagnées de crampes musculaires, désordres digestifs, frissons et tremblement des extrémités, hyperhidrose, irritabilité accompagnée d'agitation, de troubles anxieux et d'insomnie). Ces symptômes physiques et psychiques désagréables peuvent en eux-mêmes amener le sujet à maintenir sa consommation pour éviter leur apparition et à augmenter la consommation de la substance au-delà de la dose tolérée par l'organisme. Les intoxications aux opioïdes peuvent entraîner des conséquences graves allant jusqu'au décès. Les trois caractéristiques cliniques classiques de l'intoxication aux opioïdes sont la dépression respiratoire, la diminution de l'état de conscience et le myosis. Le délai d'installation et la durée des troubles sont néanmoins fortement variables selon les propriétés, la formulation et le mode d'administration du morphinomimétique en cause.

Certains patients peuvent développer une addiction aux opioïdes, définie comme un trouble chronique caractérisé par des conduites compulsives de recherche de la substance et un besoin irrépressible de la consommer (« craving »), accompagnées d'une perte de contrôle vis-à-vis de son usage malgré les problèmes socioprofessionnels et personnels qu'elle entraîne et l'émergence de perturbations thymiques.

Plusieurs populations consommant des opioïdes présentent un risque accru de surdose287(*) :

- usagers ayant une perte de tolérance aux opioïdes à la suite d'un arrêt de consommation ou d'une période de plus faible consommation (sortie d'incarcération, sortie d'un centre de soins résidentiel, sortie de sevrage) ;

- usagers ayant des antécédents récents de surdose ;

- patients recevant un médicament de substitution aux opioïdes (en particulier la méthadone) lors de l'instauration du traitement ou dans le mois suivant l'arrêt du traitement ;

- patients traités par des antalgiques opioïdes faisant un mésusage de leur traitement (augmentation non contrôlée des doses pour soulager une douleur mal prise en charge, recherche d'effets psychotropes) ou ayant développé une dépendance physique ;

- usagers d'opioïdes recherchant les effets psychoactifs de ces produits, parfois naïfs (n'ayant jamais consommé d'opioïdes) ;

- usagers d'opioïdes en « auto-substitution » pour soulager une opio-dépendance.

Les patients naïfs d'opioïdes doivent également faire l'objet d'une vigilance accrue lors de l'instauration d'un traitement antalgique opioïde. Par ailleurs, un risque d'intoxication aiguë accidentelle existe chez l'enfant. La prise concomitante d'autres dépresseurs du système nerveux central (ex. : gabapentinoïdes, benzodiazépines, alcool, etc.) augmente le risque de surdose.

De nombreux facteurs influent sur le risque de surdose (le type d'opioïde, sa puissance et la quantité absorbée dans le sang notamment). Plusieurs facteurs individuels (tels que la tolérance, l'état de santé, la durée d'utilisation, des influences génétiques) ajoutent à la complexité des situations de surdose d'opioïdes.

3. Décrivez les principaux mésusages observés des médicaments opiacés et opioïdes :

- concernant la prescription par les professionnels de santé

- concernant la consommation par les patients et usagers

Concernant la prescription par les professionnels de santé

Dans le cadre d'une enquête du Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale menée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)288(*) consacrée aux pratiques de prévention et de prise en charge des conduites addictives par les médecins généralistes libéraux (décembre 2019 - mars 2020), 2 412 médecins ont été interrogés sur la dépendance aux opiacés et le mésusage des traitements antalgiques opioïdes. Une large majorité (81 %) des praticiens déclarent informer systématiquement leurs patients faisant l'objet d'une prescription d'antalgiques opioïdes des risques de mésusage et de dépendance.289(*) La moitié des médecins généralistes (52 %) se considèrent suffisamment formés pour repérer les signes de mésusage de ces traitements ; 75 % d'entre eux indiquent disposer des coordonnées d'un professionnel ou d'une structure spécialisée qui peut les aider dans la prise en charge de ces patients. Près de six praticiens sur dix (58 %) estiment être souvent confrontés à des difficultés pour respecter les recommandations quant à la durée maximale de traitement antalgique opioïde pour leurs patients ayant des douleurs chroniques non cancéreuses.

Une étude qualitative sur l'usage des médicaments opioïdes antalgiques (EMOA) menée en 2021-2022 par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) auprès de 23 médecins généralistes a permis de documenter les pratiques de prescription dans le cadre du traitement opioïde de la douleur chronique non liée au cancer en France.290(*) L'analyse de la manière dont les médecins s'organisent pour les prendre en charge fait ressortir trois positionnements différenciés des médecins :

- une « internalisation » des problèmes avec les médicaments opioïdes antalgiques, quand les ressources et les moyens sont suffisants pour les prendre en charge sur place (médecine intégrée dans des réseaux de correspondants) ;

- une « externalisation » du traitement vers des collègues jugés plus compétents ;

- une « minimisation » de ces problèmes et de leur gravité (médecine peu intégrée dans des réseaux de prévention ou de prise en charge des additions, ex. cabinet libéral), lorsque les cas de dépendance ou d'addiction sont adressés aux spécialistes de la douleur de manière exclusive.

« Outre les manques de formation à la prescription et/ou d'expérience en addictologie (souvent reprochés aux généralistes), l'analyse montre que les difficultés rencontrées tiennent surtout aux difficultés de coopération entre les acteurs du système de soins. Le contexte d'exercice des médecins (cabinet libéral, maison de santé, centre de santé, etc.), de nature à mettre les acteurs de soins en relation, à renforcer leur capacité d'agir sur des cas critiques et à modifier la place de la médecine générale dans la prise en charge d'une dépendance ou d'une addiction médicamenteuse, est crucial pour comprendre la pluralité des pratiques. »

Concernant la consommation par les patients et usagers

Le trouble de l'usage peut être de l'ordre du mésusage, c'est-à-dire d'une utilisation non conforme à la prescription d'un antalgique ou d'un TSO (indication, dosage, voie d'administration, bénéficiaire, etc.), et/ou de l'ordre de l'addiction, avec impossibilité d'arrêter la consommation en dépit de ses conséquences négatives pour l'individu et/ou son entourage, assortie d'un besoin impérieux de consommer la substance (« craving »).

Un traitement antalgique opioïde au long cours est parfois nécessaire, aboutissant alors fréquemment à une dépendance physique (due à une tolérance pharmacologique) avec un risque de symptômes de sevrage en cas d'arrêt brutal ou trop rapide des prises.

Une enquête réalisée en 2021 pour l'Observatoire français des médicaments antalgiques (OFMA) et l'Institut Analgesia sur un panel d'environ 1 000 adultes consommateurs de tramadol ou de codéine291(*) (médicaments opioïdes antalgiques les plus prescrits en France, indiqués dans le traitement de douleurs modérées à sévères) a mis en évidence des usages inappropriés et à risques de ces deux substances, probablement en partie dus à une connaissance imparfaite de ces médicaments par les patients mais aussi des prescriptions non conformes aux indications et recommandations :

- non respect des recommandations - le premier motif de prise de codéine dans cette enquête sont les céphalées et migraines, avec 46 % des usagers ;

- mésusage - 29 % des usagers de codéine et 39 % des usagers de tramadol présentaient un comportement de mésusage de leur traitement, dont respectivement 14 % et 24 % pour une finalité autre qu'un effet antalgique (anxiété, sommeil, stimulant...) ;

- automédication - respectivement 41 et 42 % des patients traités par codéine ou tramadol déclarent avoir déjà partagé leur traitement avec une personne de leur entourage ;

- sevrage difficile - respectivement 36 à 47 % des usagers de codéine et tramadol déclarent avoir des difficultés à arrêter ou diminuer leur traitement ;

- méconnaissance des risques - 9 usagers de tramadol ou codéine sur 10 ignorent le risque d'arrêt respiratoire en cas de surdosage de ces médicaments.

Les résultats de cette enquête rappellent d'une part la nécessité pour les médecins d'assurer une juste prescription de ces médicaments et d'autre part de mieux informer les patients sur le bon usage des médicaments antalgiques opioïdes.292(*) Des recommandations sur le bon usage des médicaments opioïdes et la prévention des surdoses ont été publiées en mars 2022 par la Haute Autorité de Santé293(*).

4. Les conditions d'évaluation de la douleur chronique et aiguë, en ville et à l'hôpital, vous paraissent-elles satisfaisantes ?

Le rôle des dispositifs spécialisés, tels que les consultations et les centres d'évaluation et de traitement de la douleur chronique, pourrait-il être renforcé ?

En France, la douleur est la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'accueil d'urgence. La douleur chronique est une douleur qui persiste au-delà de 3 mois. Elle s'oppose à la douleur aiguë, qui ne persiste pas dans le temps et cède au traitement. La prise en charge des douleurs par des équipes spécialisées a fait l'objet de recommandations de bonne pratique depuis une vingtaine d'années, successivement par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), la HAS et sous l'impulsion de Sociétés Savantes, principalement la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD). La qualité des soins s'est significativement améliorée à l'appui de ces référentiels mais il reste d'importantes marges de progression294(*).

La douleur chronique touche plus de 20 % de la population française. Les conditions d'évaluation et de traitement de la douleur chronique ne sont pas encore satisfaisantes en ville et à l'hôpital, même si l'évaluation de la douleur s'est largement améliorée (pratique intégrée aux actes de soins infirmiers en hospitalisation et aux urgences) depuis une vingtaine d'année. Les délais de prise en charge sont très éloignés des recommandations internationales en la matière. Le défaut de coordination des professionnels de santé en ville et ville-hôpital est source de prises en charge non optimales voire inadaptées des douleurs chroniques et potentiellement d'une utilisation inadaptée des morphiniques voire de leur mésusage en ville.

Selon les recommandations internationales, l'évaluation et le traitement de la douleur chronique relève d'une prise en charge globale centrée sur le patient, qui implique une approche intégrée biopsychosociale, en équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire et un traitement multimodal, médicamenteux et non médicamenteux.

En France, les structures douleur chronique (SDC), pluriprofessionnelles, constituent un maillon essentiel de la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques les plus complexes et les plus réfractaires, et/ou nécessitant des soins spécifiques. Ces structures doivent contribuer à réduire l'errance diagnostique et thérapeutique. Les SDC sont des structures de recours spécialisées, accessibles sur avis préalable d'un médecin généraliste ou spécialiste295(*). Les SDC sont hébergées en établissements de santé et sont labellisées par les Agences Régionales de Santé (ARS). Depuis 2023, certaines structures se distinguent par leur spécialisation pédiatrique, oncologique, ou en lien avec les douleurs de l'endométriose. Il existe plusieurs types de SDC :

- les consultations, structures de proximité assurant une prise en charge en équipe (médecin, infirmière, psychologue) ;

- les centres, qui regroupent des médecins de plusieurs spécialités (neurologue, psychiatre, orthopédiste, rhumatologue, etc.), et peuvent comporter des lits d'hospitalisation ;

- les permanences avancées où des consultations réalisées par des professionnels rattachés à une structure labellisée sont proposées, dans les zones impliquant un volume de consultations inférieur à ceux des centres.

Trois plans nationaux de lutte contre la douleur se sont succédé de 1998 à 2010. Le 4e plan douleur n'a pas été déployé. Le rapport d'évaluation du 3e plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 du Haut Conseil de la santé publique296(*) concluait que l'on devait « sortir d'une prise en charge hospitalo-centrée, pour une offre et une organisation de qualité à l'hôpital et en ville, avec une meilleure structuration de l'offre de soins, notamment en milieu de ville ». Dans son projet, le 4ème plan national de lutte contre la douleur devait répondre à certains de ces objectifs, mais ce plan n'a jamais vu le jour.

La SFETD dénombrait 245 SDC dans son Livre Blanc 2017297(*). Depuis la labellisation effectuée en 2023 par les services du ministère de la santé, ce chiffre est porté à 274 tous types confondus298(*). La stratégie décennale des soins d'accompagnement 2024-2034 publiée par le Gouvernement prévoit de développer ces structures « douleur chronique » via des incitations - visant à en créer 15 en cancérologie et 12 pour les mineurs (mesure n° 6).299(*) Ces SDC devraient être pérennisées et renforcées dans le cadre plus large d'une collaboration et coordination ville-hôpital, préconisée par la HAS. Afin d'améliorer l'accompagnement des patients souffrant de douleur chronique, la HAS a publié en partenariat avec le Collège de médecine générale (CMG) et la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD) un guide sur le « parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique » (janvier 2023). « Ce parcours propose une gestion optimale des ressources disponibles en ville et à l'hôpital. Il est hiérarchisé selon trois niveaux, capable de fournir à tous les niveaux des soins et un accompagnement pluriprofessionnel et pluridisciplinaire de qualité. Le niveau 1, les soins de premier et second recours en ville, qui doit être en mesure de gérer l'essentiel des personnes souffrant de douleur chronique ou l'essentiel de leur parcours, si nécessaire avec le soutien de la SDC du territoire (interface). Le niveau 2, les consultations et centres d'évaluation et de traitement de la douleur (dans leur missions communes) et les services hospitaliers de spécialité. Le niveau 3, les centres d'évaluation et de traitement de la douleur (dans leurs missions spécifiques). Ce parcours nécessite la création d'une « interface ville-hôpital » : services de télésanté (télémédecine, télésoin et e-learning) et outils de partage des données par les SDC du territoire à destination de la ville. »

Dans le cadre de ce partenariat avec le CMG et la SFETD, la HAS a également publié une fiche « parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique » (décembre 2024) à destination des professionnels de terrain. Cette fiche décline le parcours de santé (profils des patients, ressources professionnelles mobilisables, évaluations réalisables et les traitements médicamenteux et non médicamenteux validés) pour quatre catégories de patients présentant une douleur chronique (adultes, enfants/adolescents, personnes en situation vulnérables et patients atteints d'un cancer). L'objectif est de renforcer la prévention, de réduire les délais de prise en charge et de favoriser la coordination de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette prise en charge. Ce parcours donne une place prépondérante à la médecine de ville, à sa collaboration avec les structures douleurs chroniques ainsi qu'à la juste mobilisation des services hospitaliers de spécialité300(*).

Ce partenariat a également conduit à produire une série d'outils pour l'évaluation de la douleur chronique en ville et pour la coordination ville/SDC.

Malgré une couverture territoriale importante, ces structures sont aujourd'hui menacées. La SFETD avait réalisé une enquête auprès des responsables de l'ensemble des SDC labellisées par les ARS de juin à septembre 2021. Les responsables des SDC étaient invités à renseigner un questionnaire en ligne sur les caractéristiques de la SDC et les données démographiques du personnel médical et non médical. 91 % des SDC ont répondu.301(*) Cette enquête a révélé plusieurs menaces sur la pérennité des SDC affectant la prise en charge de patients souffrant de douleur chronique :

- des SDC inégalement réparties sur le territoire (moyenne de 0,59 ETP médecin douleur exerçant en SDC pour 100 000 habitants) ;

- des délais de prise en charge importants (délais entre la demande de rendez-vous d'un patient et la première consultation : 5 à 730 jours, avec un délai médian de 90 jours) ;

des ressources humaines en inadéquation avec les besoins actuels et futurs (départ à la retraite de 177 médecins sous cinq ans, couverture limitée à 1,4 % des patients douloureux chroniques, seuls 58 % des médecins sont titulaires) ;

- un manque d'attractivité de la médecine de la douleur auprès des jeunes médecins (18 % des médecins avec activité douleur à temps plein, disparition du DESC douleur/soins palliatifs en 2016, réduction de moitié du temps de formation).

5. Comment évaluez-vous les conditions d'accès aux médicaments antalgiques opioïdes et non opioïdes en France ? Cet accès est-il suffisant pour assurer une bonne prise en charge de la douleur chronique et aiguë ? L'usage des antalgiques opioïdes vous paraît-il excessif en comparaison de l'usage des antalgiques non opioïdes et des possibilités de recours à ces derniers ?

La mise à disposition et une utilisation plus large des médicaments opioïdes dans le traitement de la douleur ont grandement contribué à l'amélioration de cette prise en charge.

En France, le paracétamol et les AINS (ibuprofène et aspirine) sont les médicaments les plus utilisés en automédication comme antalgiques (anti-douleurs) ou antipyrétiques (anti-fièvre) chez les adultes et les enfants. Ces médicaments sont sûrs et efficaces lorsqu'ils sont correctement utilisés, mais présentent des risques lors d'une utilisation inadéquate. Ces médicaments sont présentés depuis janvier 2020 derrière le comptoir du pharmacien et non plus en libre accès dans la pharmacie afin de favoriser le bon usage de ces médicaments d'utilisation courante mais ils restent disponibles sans ordonnance.

Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants (morphine, oxycodone, fentanyl) sont également soumis à une réglementation stricte de leur production, circulation et usages. En particulier, ils ne sont délivrés que sur prescription médicale, rédigée sur une ordonnance spécifique dite « sécurisée » et pour une durée limitée à 7, 14 ou 28 jours selon le médicament concerné. L'ordonnance doit être présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d'établissement. Le chevauchement n'est pas autorisé, sauf mention contraire apportée par le prescripteur et le renouvellement est interdit (sauf autorisation exceptionnelle due au premier confinement Covid).

Les médicaments opioïdes dits faibles, indiqués pour les douleurs d'intensité modérée à sévère, sont délivrés uniquement sur prescription médicale, non renouvelable sauf mention contraire.

Face à la persistance des cas de mésusage et de présentation d'ordonnances falsifiées, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de faire évoluer les règles de prescription des médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine (cf. réponse à la question 10).

Enfin, la publicité auprès du grand public est interdite, comme pour tout médicament sur prescription médicale obligatoire.

La prescription des médicaments de substitution aux opioïdes (MSO) se fait sur ordonnance sécurisée. La prescription doit être subordonnée à l'établissement d'un protocole de soins pour la buprénorphine et la méthadone sirop en cas de mésusage ou d'abus, et pour la méthadone gélule dès son initiation.

Les antalgiques opioïdes les plus consommés, à savoir la codéine, la poudre d'opium, le tramadol, l'oxycodone, le sulfate de morphine, le fentanyl transdermique et le fentanyl à action rapide, font l'objet d'une surveillance renforcée par les Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance - addictovigilance (CEIP-A), réseau d'addictovigilance de l'ANSM.

En plus des notifications spontanées de cas d'abus, de dépendance, d'usage détourné et de mésusage rapportés par les professionnels de santé, les antalgiques opioïdes font l'objet d'une attention particulière dans chaque enquête annuelle du réseau d'addictovigilance :

- « Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances » (DRAMES) ;

- « Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse » (OPPIDUM) ;

- « Ordonnances suspectes, indicateur d'abus possible (OSIAP), en complément de celles qui leur sont spécifiques concernant notamment, les « Décès toxiques par antalgiques » (enquête DTA) et les « Antalgiques stupéfiants et ordonnances sécurisées » (ASOS).

Un Observatoire français des médicaments antalgiques (OFMA) a été créé en novembre 2017 à partir de travaux financés par l'ANSM. Il a pour missions principales de participer à la pharmacosurveillance et de promouvoir le bon usage des médicaments antalgiques en France.

6. Les conditions de réévaluation périodique des traitements par médicaments opioïdes vous paraissent-elles adaptées ?

Des réévaluations régulières par le praticien sont nécessaires pour évaluer le bénéfice du traitement et la survenue d'effets indésirables. Le renouvellement des prescriptions ne doit être envisagé qu'en cas de persistance d'une indication clinique justifiant la prescription d'opioïde, avec réévaluation de la balance bénéfices/risques au décours de la prescription antérieure. Il est recommandé de rechercher une dépendance physique aux opioïdes (symptômes de sevrage) à l'examen clinique ; il existe des outils d'évaluation comme les échelles de dépistage « Clinical Opiate Withdrawal Scale » (COWS) et « Subjective Opiate Withdrawal Scale » (SOWS). Un usage prolongé d'antalgiques opioïdes pour des douleurs aiguës per- ou post-opératoires requiert une réévaluation attentive de la douleur. Si l'éventualité d'une substitution n'est pas retenue par le patient et si le patient souhaite un sevrage rapide (en moins d'une semaine), une hospitalisation est recommandée, avec réévaluation post-hospitalisation à court terme (15 jours à 1 mois) et suivi au plus long cours302(*).

7. Quels critères doivent être pris en compte pour déterminer le caractère favorable ou défavorable de la balance bénéfices-risques dans l'usage et la consommation de médicaments antalgiques opioïdes ? Existe-t-il un outil ou un modèle décisionnel pour aider les professionnels de santé à évaluer cette balance bénéfices-risques ?

Comme le rappellent les recommandations HAS « Bon usage des médicaments opioïdes » (mars 2022), quelle que soit la puissance pharmacologique des antalgiques opioïdes, leur balance bénéfices/risques est corrélée à la dose utilisée. Les risques, notamment celui de développer un trouble de l'usage ou de surdose, sont communs à tous ces médicaments opioïdes.

Les médicaments antalgiques opioïdes sont recommandés en première intention pour le traitement de la plupart des douleurs aiguës et sévères (score à l'échelle numérique = 6/10). Les médicaments antalgiques opioïdes sont indiqués dans la douleur liée au cancer. Ils peuvent être envisagés dans certaines douleurs chroniques de lombalgie/lomboradiculalgie, d'arthrose, voire neuropathiques et autres maladies évolutives (maladies neurodégénératives, situations palliatives évoluées non liées au cancer, etc.) lorsque les alternatives thérapeutiques, médicamenteuses ou non, ont été essayées. Toutefois, dans certaines situations cliniques, même en cas de douleur aiguë sévère, les médicaments antalgiques opioïdes ne sont pas recommandés en première intention en raison de leur balance bénéfices/risques défavorable (à titre non exhaustif) : douleurs dentaires, lombalgie aiguë, traumatismes simples du rachis (contractures musculaires, syndrome du whiplash cervical - i.e. « coup du lapin ») et distaux des membres (entorses ou blessures mineures sans signes de lésions tissulaires), colique néphrétique. Par ailleurs, les médicaments antalgiques opioïdes ne sont pas recommandés, même en deuxième intention, dans la crise migraineuse, quelle que soit l'intensité de la douleur303(*).

Au cours de la primo-prescription et avant tout renouvellement, il faut :

i. Déterminer si la balance bénéfices/risques du traitement opioïde est favorable pour le patient en fonction des données cliniques et des objectifs de la prise en charge. Les critères de détermination du caractère favorable ou défavorable sont les mêmes que ceux des autres médicaments antalgiques à savoir la balance entre critères d'efficacité (réduction de l'intensité douloureuse dans la durée) et critères de tolérance (ex. nausées, vomissements, sédation, effets dysphoriques chez les sujets âgés). L'analyse de cette balance est à l'origine de modifications fréquentes de la posologie et des modes d'administration des opioïdes.

ii. Évaluer l'apparition d'une dépendance physique avec ou sans trouble de l'usage d'opioïdes à chaque consultation, en renouvelant si nécessaire la cotation des échelles de dépistage - « Prescription Opioid Misuse Index Scale » (POMI), « Clinical Opiate Withdrawal Scale » (COWS), « Subjective Opiate Withdrawal Scale » (SOWS).

8. Dans votre guide relatif au « bon usage des médicaments opioïdes », vous indiquez qu'en cas de traitement par opioïde, les objectifs de la prise en charge doivent « résulter d'une décision médicale partagée avec le patient ». Pouvez-vous préciser le rôle que devrait jouer le patient, selon la HAS, dans la validation du traitement ?

En matière de traitement de la douleur, le patient est un acteur central car il est le seul à apprécier l'intensité de la douleur qui n'est pas quantifiable par des paramètres physiques. Il est également le seul à même de décrire la tolérance du traitement et les effets secondaires qui doivent conduire à une adaptation thérapeutique.

Une fois le diagnostic établi et l'évaluation globale réalisée, il est recommandé de définir les objectifs de la prise en charge. Ceux-ci doivent résulter d'une décision médicale partagée avec le patient, tenant compte de ses préférences, de sa situation globale, de l'évaluation de la balance bénéfices/risques des stratégies thérapeutiques. Une situation de vulnérabilité sociale ou psychologique doit être recherchée.304(*)

9. En termes de bonnes pratiques, quelles différences convient-il d'établir entre les modalités d'usage des opioïdes dits forts et des opioïdes dits faibles ?

Les recommandations de bonne pratiques édictées par la HAS concernant les médicaments opioïdes à visée antalgique ou substitutive, s'adressent à tous les opioïdes, qu'ils soient dits faibles ou forts.

Les médicaments opioïdes dits faibles (antalgiques de palier II selon l'OMS) sont indiqués dans la prise en charge de douleurs aiguës ou chroniques, d'intensité modérée à sévère, non soulagées par les antalgiques de palier I - tels que le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - auxquels ils sont fréquemment associés.

Les médicaments opioïdes classés stupéfiants (et assimilés) sont disponibles dans le cadre de deux catégories d'indications : antalgie et substitution aux opioïdes. L'encadrement légal de leur délivrance est plus strict que pour les médicaments sur liste I. Ces médicaments sont indiqués pour la prise en charge de douleurs sévères ou résistantes aux antalgiques de palier inférieur, et en particulier celles liées au cancer. À ce titre, ils sont qualifiés d'opioïdes « forts » (opioïdes de « palier 3 »), en rapport avec leur puissance pharmacologique supérieure aux molécules de palier inférieur. La plupart (morphine, fentanyl, oxycodone, hydromorphone) n'ont qu'une indication antalgique, tandis que la buprénorphine et la méthadone possèdent en plus une indication dans le traitement substitutif de la « pharmacodépendance » aux opioïdes et sont alors appelées « médicaments de substitution aux opioïdes » (MSO)305(*).

Il existe donc un ordre de prescription qui prend en compte l'intensité de la douleur. Cependant, chez des patients ayant des douleurs nociceptives dans un contexte de pathologie cancéreuse, il peut être utile d'utiliser d'emblée des opioïdes forts.

10. Indiquez les principales mesures prises, ces dernières années, visant à sécuriser la prescription et la dispensation des médicaments opiacés et opioïdes.

Le cadre juridique actuel vous paraît-il adapté à la maîtrise et au contrôle des prescriptions et de la dispensation de ces médicaments ?

Les recommandations HAS « Bon usage des médicaments opioïdes » (mars 2022) rappellent qu'il est préconisé d'utiliser la dose d'opioïde efficace la plus faible possible pendant la durée la plus courte possible et d'utiliser des formulations d'opioïdes à libération immédiate en évitant de commencer à utiliser des formulations à longue durée d'action ou à libération prolongée (y compris le fentanyl transdermique) pour le traitement de la douleur aiguë. Il est recommandé d'utiliser la voie d'administration orale dans la mesure du possible.306(*)

Les médicaments opioïdes, tels que le tramadol et la codéine, nécessitent une attention accrue en raison des risques de dépendance, d'abus et de surdosage. Face à la persistance des cas de mésusage et de présentation d'ordonnances falsifiées, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de faire évoluer les règles de prescription. De nouvelles règles de prescription et délivrance sont entrées en vigueur le 1er mars 2025307(*) :

- les médecins doivent prescrire les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine sur ordonnance sécurisée. Le dosage, la posologie et la durée du traitement doivent être rédigés en toutes lettres ;

- pour toute nouvelle prescription, les pharmaciens ne peuvent dispenser ces traitements que sur présentation d'une ordonnance sécurisée ;

- la durée de validité des ordonnances de médicaments contenant de la codéine est réduite à 12 semaines, comme pour le tramadol. Une nouvelle ordonnance est nécessaire pour prolonger le traitement.

Ces mesures visent à limiter les abus et à réduire les cas d'ordonnances falsifiées. Les professionnels de santé sont également invités à prescrire ces médicaments pour des durées courtes, en particulier pour les douleurs aiguës, et à réévaluer les traitements tous les trois mois dans le cadre des douleurs chroniques. Des mentions d'alerte devraient également être ajoutées sur les boîtes de médicaments à l'avenir. Ces modifications doivent permettre une meilleure prise en charge analgésique des patients en sécurisant les prescriptions et en instaurant des réévaluations nécessaires. Chaque prescripteur doit se poser la question de la nécessité d'une prescription d'opioïdes chez un patient, qui ne peut être une prescription automatique.

Afin de réduire les risques d'abus et de dépendance associés au tramadol, certains laboratoires, sur demande de l'ANSM, ont réduit la taille des conditionnements : depuis fin 2023, ces laboratoires proposent des boîtes de 10 unités (comprimé ou gélule). Les spécialités de tramadol associé au paracétamol sont en boîte de 20 unités.

L'avenant 1 à la convention nationale des pharmaciens signée le 10 juin 2024 permet la réalisation d'entretiens dédiés au suivi des patients sous traitement opioïdes de palier II (dispositif mis en place en janvier 2025).308(*) L'objectif de cet entretien est de lutter contre la dépendance aux opioïdes en accompagnant les patients dans la prise de leur traitement. Les patients éligibles à cet entretien sont les patients de plus de 18 ans sous traitement par antalgique de palier II à l'occasion de leur 2e délivrance (tramadol, poudre d'opium, codéine et dihydrocodéine) pour mesurer leur degré de dépendance.

11. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

Les entretiens approfondis réalisés dans le cadre de l'étude sur les médicaments opioïdes antalgiques (EMOA) menée en 2021-2022 par l'OFDT auprès de 23 médecins généralistes et 25 patients en difficulté traités par antalgique opioïde pour un douleur chronique (non liée au cancer) a analysé les difficultés rencontrées par ces médecins dans le processus de prescription (notamment lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de l'initiation) et par ces patients dans leur parcours de médication. Cette analyse suggère que le premier facteur d'usage chronique est lié à l'éclatement de la prise en charge de la douleur entre différents professionnels, et que ce phénomène est plus significatif lorsque les patiente habitent dans des zones de faible activité médicale. En corollaire, les patients se sentent contraints de consulter des professionnels de leur propre initiative et parfois en dehors de leurs réseaux, avec comme conséquence l'absence de communication avec leur médecin traitant. Plusieurs problématiques soulevées par les patients interrogés sont associées à ce morcellement de la prise en charge, souvent à l'origine d'une chronicisation de la prise d'antalgiques opioïdes sur ordonnance : habiter dans un « désert médical » avec un accès aux soins difficile, notamment en territoires ruraux ou semi-ruraux, avoir subi la perte de son médecin traitant (en raison de son départ ou d'un déménagement du patient)309(*).

« Le maintien de l'usage de MOA par les patients présentant une DCNC répond à une accumulation de problèmes de santé, dont la prise en charge est caractérisée par un manque de communication, voire de coordination, entre les professionnels intervenants. En effet, nombreux sont les patients insatisfaits qui mettent en exergue ce manque de communication du médecin traitant avec ces autres intervenants, et l'énoncent de manière explicite comme un manque d'organisation dans leurs soins. ». « La proximité étroite avec un médecin traitant qui connaisse non seulement leur état de santé et leurs préférences en termes de soins, mais aussi leur mode de vie, leurs exigences et leurs dynamiques quotidiennes de vie, semble vraiment importante pour les patientes et patients interrogés. Or, l'enquête EMOA montre des cas de chronicisation de l'usage par manque d'encadrement médical coordonné. »

Plusieurs pistes d'amélioration de la prise en charge de la douleur chronique par les SDC pourraient être envisagées :

- décloisonnement entre services au sein des établissements (pluridisciplinarité et pluriprofessionnalité sont des fondamentaux de l'organisation des SDC) ;

- décloisonnement entre mondes sanitaire (ambulatoire, SDC), médico-social (médecine du travail, médecin-conseil...), et social (assistant social CPAM, CAF...) ;

- liens Ville-Hôpital (références et outils de parcours au service des équipes de soins primaires, coopération entre SDC et libéraux/équipes de soins primaires)310(*).

12. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

Il est toujours nécessaire de conduire des actions de formations continue et d'actualiser régulièrement les recommandations de bonnes pratiques sur les traitements opioïdes. Dans le cadre du « Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale » (décembre 2019 - mars 2020)311(*) :

- seuls 52 % des médecins généralistes interrogés se considéraient suffisamment formés pour repérer les signes de mésusage des antalgiques opioïdes, et une très large majorité (81 %) des praticiens déclaraient informer systématiquement leurs patients faisant l'objet d'une prescription d'antalgiques opioïdes des risques de mésusage et de dépendance ;

- seuls 45 % des médecins ayant initié ou renouvelé un TSO dans l'année déclaraient se sentir suffisamment formés pour cette prise en charge, cette perception étant nettement plus fréquente parmi les praticiens ayant initié un TSO (64 %) que parmi les praticiens ayant uniquement renouvelé un TSO dans l'année (35 %).

En ce qui concerne le traitement de substitution aux opioïdes, comme indiqué dans les recommandations HAS « Bon usage des médicaments opioïdes » (mars 2022), il est nécessaire - au-delà de l'amélioration de l'accès aux dispositifs de soins (disparités régionales de la démographie médicale) - de renforcer le soutien et la formation des professionnels, notamment pour les acteurs de premier recours, de les sensibiliser à une intervention précoce et sans stigmatisation sur les situations à risque et à l'intérêt d'une meilleure coordination entre les professionnels concernés.312(*)

13. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?

a. Conditions d'accès à la naloxone

Conformément aux recommandations HAS « Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes »313(*) (mars 2022), il est recommandé d'évaluer systématiquement la pertinence d'une prescription et d'une dispensation de naloxone (antidote des opioïdes) sous forme « prête à l'emploi » lors de la prescription d'un opioïde, notamment en cas de vulnérabilité (évènement de vie, sortie d'hospitalisation, d'incarcération, etc.) pour traiter en urgence, le cas échéant, un surdosage aux opioïdes avec risque vital y compris par un tiers (en dehors d'un contexte de soin). En guise de recommandation aux pouvoirs publics, la HAS rappelait qu'un accès facilité et anonymisé sans prescription ni avance de frais en pharmacie d'officine de toutes les formes de naloxone permettrait de faciliter sa diffusion et son utilisation314(*).

Dans sa dernière enquête annuelle (enquête n° 53, octobre 2023), l'OPPIDUM315(*) rapporte une connaissance et un accès de la naloxone en augmentation mais encore trop faible : parmi les 72 % des sujets consommateurs de substances psychoactives (dont 54 % de médicaments) qui étaient consommateurs d'opioïdes, 67 % avaient connaissance de la mise à disposition de kits de naloxone (61 % en 2022), seuls 34 % avaient un kit à disposition et 3 % en avaient utilisé un dans l'année. Conformément aux recommandations HAS « De la prévention du trouble de l'usage et des surdoses à la prise en charge des surdoses d'opioïdes »316(*) (mars 2022), afin d'anticiper la prise en charge d'une surdose, il est recommandé de prescrire ou délivrer de la naloxone sous forme de kit prêt à l'emploi aux patients à risque de surdose et à leur entourage (familial ou non), en les informant des modalités d'administration de la naloxone et la nécessité de prévenir immédiatement les services de soins d'urgence en cas de surdose. Le kit de naloxone doit être conservé dans un endroit accessible à tous les intervenants susceptibles d'y avoir recours.

Entre 2021 et 2023, la mise à disposition de la naloxone a augmenté de près de 40 %317(*).

Les structures autorisées à délivrer gratuitement les médicaments à base de naloxone aux usagers à risque sont les suivantes :

- les CSAPA318(*) dans les conditions fixées par l'article L.3411-5 du code de la santé publique ;

- les CAARUD319(*) (y compris lors de leurs actions hors les murs) dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1003 du 10 mai 2017 ;

- les établissements hospitaliers (sorties d'hospitalisation en service d'addictologie ou des urgences) ;

- les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (sorties de détention) ;

- les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif dans les conditions de l'article L.6325-1 du code de la santé publique.

Les spécialités à base de naloxone disponibles en France sont :

i Les spécialités dispensables uniquement dans les structures médicalisées, à prescription médicale obligatoire :

• NARCAN 0,4 mg/mL, solution injectable en ampoule de 1 mL et génériques

ii Les spécialités disponibles en ville et à l'hôpital (kits prêts à l'emploi), administrables par un tiers non issu du corps médical :

• PRENOXAD 0,91 mg/mL, solution injectable en seringue préremplie (IM) - non soumis à prescription médicale - est disponible depuis mai 2019 dans les établissements de santé, en CSAPA, en CAARUD et dans les pharmacies de ville ;

• NYXOID 1,8 mg, solution pour pulvérisation nasale (IN) - liste I - disponible depuis septembre 2021 dans les établissements de santé et dans les pharmacies de ville ;

• VENTIZOLVE 1,26 mg, solution pour pulvérisation nasale (IN) - non soumis à prescription médicale commercialisé depuis octobre 2023 et dispensé dans certains CAARUD et CSAPA à gestion associative. La spécialité n'est actuellement inscrite que sur la liste collectivités.

b. Conditions d'accès aux traitements de substitution aux opioïdes (TSO)

Deux dispositifs permettent de dispenser des traitements de substitution aux usagers de drogues illicites : le dispositif des structures spécialisées en addictologie (CSAPA, hôpitaux, unités de soins intervenant en milieu pénitentiaire) et le dispositif généraliste (médecins généralistes et pharmaciens d'officine essentiellement).

En milieu pénitentiaire, les conditions de délivrance des TSO sont affectées par le détournement ou mésusage de buprénorphine haut dosage (BHD) et le risque de surdose de méthadone. Si le cadre réglementaire d'organisation des soins en détention autorise des modalités d'initiation et de renouvellement des TSO identiques à celles existant en milieu libre, d'importantes disparités existent encore dans l'accessibilité, la diversification ainsi que les modalités de prescription ou de dispensation de ces thérapeutiques.320(*) Le Guide des traitements de substitution aux opiacés en milieu carcéral publié par le Ministère de la Santé et de la prévention souligne que les pratiques doivent être axées sur la continuité des soins et le maintien d'une proximité clinique avec les patients. Il rappelle notamment :

- que le mésusage de la BHD traduit souvent, comme au dehors, des modalités de prise en charge inadaptées à la situation clinique et globale du patient ;

- que le détournement de la BHD (prescrite par l'unité de soin ou en provenance de l'extérieur) comme monnaie d'échange ne relève plus du soin ou de la pratique addictive ;

- qu'il est très important d'établir une distinction entre mésusage et détournement afin que les décisions thérapeutiques relatives aux TSO relèvent uniquement d'une logique de soin.

14. Quelles mesures préconiseriez-vous pour renforcer l'accompagnement des usagers d'opioïdes dans une démarche de réduction des risques d'une part et de prévention des troubles de l'usage d'autre part ?

Afin d'améliorer l'accompagnement des patients souffrant de douleur chronique, la HAS a produit en partenariat avec le Collège de médecine générale (CMG) et la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD) un guide sur le « parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique » (janvier 2023) permettant d'apporter une réponse graduée et adaptée à chaque patient atteint d'une douleur chronique, dans des délais médicalement et éthiquement acceptables321(*). L'objectif est de renforcer la prévention, de réduire les délais de prise en charge et de favoriser la coordination de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette prise en charge. Ce parcours donne une place prépondérante à la médecine de ville, à sa collaboration avec les SDC ainsi qu'à la juste mobilisation des services hospitaliers de spécialité.

La prévention des troubles de l'usage d'opioïdes (TUO) et des surdoses ou décès par opioïdes débute par l'application stricte des règles de prescription des médicaments opioïdes (indication, posologie, etc.).

Conformément aux recommandations HAS « De la prévention du trouble de l'usage et des surdoses à la prise en charge des surdoses d'opioïdes »322(*) (mars 2022), une évaluation globale du patient est nécessaire avant l'instauration du traitement afin de rechercher des facteurs de risque de trouble de l'usage. Il est recommandé d'interroger le patient sur ses antécédents médicaux, ses comportements addictifs et ses consommations (traitements prescrits ou autoadministrés ou substances habituellement consommées) afin d'évaluer les risques d'interactions médicamenteuses. Cette évaluation initiale doit rechercher la présence d'éventuelles comorbidités somatiques, psychiatriques, et troubles de l'usage de substances (passés ou actuels). Une situation de vulnérabilité sociale ou psychologique doit être recherchée en interrogeant le patient sur sa situation socio-judiciaire et environnementale. Les potentiels troubles comorbides doivent être pris en charge de manière simultanée à l'aide de soins pluridisciplinaires afin d'éviter que le patient ne pérennise un usage d'opioïde en auto-soulagement de ses comorbidités, plutôt que pour l'indication établie pour laquelle l'opioïde est prescrit.

D'après les recommandations HAS « Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes »323(*) (mars 2022), une fois le diagnostic établi et l'évaluation globale réalisée, il est recommandé de définir les objectifs de la prise en charge. Ceux-ci doivent résulter d'une décision médicale partagée avec le patient, tenant compte de ses préférences, de sa situation globale, de l'évaluation de la balance bénéfices/risques des stratégies thérapeutiques. Ces objectifs sont partagés avec le patient et entre tous les acteurs des soins afin d'éviter toute persistance ou inflation inappropriée des prescriptions, dont peut découler un TUO. Un traitement opioïde est instauré par titration, qu'il soit à visée antalgique ou substitutive, pour atteindre respectivement le soulagement de la douleur ainsi que la réduction ou l'arrêt de la consommation d'un opioïde. Il est recommandé de réévaluer très régulièrement le traitement en fonction de la balance bénéfices/risques attendue, préalablement discutée avec le patient. Il est recommandé d'évaluer cliniquement le patient pour rechercher un risque de TUO ; le repérage des patients à risque peut être facilité par le recours à des outils d'évaluation avant la première prescription d'opioïdes (Opioid Risk Tool - ORT) et avant un renouvellement (Prescription Opioid Misuse Index - POMI, version validée en français). L'avis d'un expert en addictologie est souhaitable dans un contexte de détournement suspecté ou avéré, ainsi que pour des conseils en matière de réduction des risques.

La prévention des TUO repose également sur :

- un encadrement étroit des conditions de prescription et de délivrance des médicaments opioïdes (cf. réponse à la question 10 sur les nouvelles règles de prescription et de délivrance des médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine) ;

- une offre sanitaire spécialisée en addictologie en ville et à l'hôpital incluant soins et réduction des risques (CSAPA et CAARUD notamment) ;

- une offre de soins structurée pour la prise en charge de la douleur (cf. réponse à la question 4 sur les structures douleur chronique notamment) ;

- un dispositif de surveillance au niveau national, en particulier les enquêtes de pharmacodépendance et addictovigilance324(*) ex. DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances) et OPPIDUM (Observation des Produits psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) et le dispositif TREND de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.

La politique de réduction des risques et des dommages s'appuie notamment sur la mise à disposition de matériel à usage unique, sur l'incitation au dépistage (VIH, hépatites) et à la vaccination, ainsi que sur la diffusion des traitements de substitution aux opiacés. Une autre finalité majeure de cette politique est de favoriser l'accès des usagers de drogues aux soins et aux droits sociaux (logement, formation, emploi...), notamment pour les plus démunis et désocialisés. Des dispositifs ont été initiés, comme le lancement en 2016 d'une expérimentation nationale de salles de consommation à moindre risque (SCMR)325(*), expérimentation prolongée jusqu'au 31 décembre 2025 et le développement d'un programme de distribution de kits de naloxone en CSAPA et en Caarud.

Le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022326(*) visait notamment à :

- poursuivre l'adaptation des salles de consommation à moindre risque déjà autorisées ;

- développer la formation et les outils d'accompagnement des professionnels de santé, notamment concernant la prescription et délivrance des MSO et la mise à disposition de la naloxone ;

- veiller à l'accessibilité physique et économique de la naloxone, en particulier la délivrance de la naloxone par des structures spécialisées et non spécialisées (kits de naloxone prêts à l'emploi).

* 278 https://www.ofdt.fr/publication/2024/traitements-par-agonistes-opioides-en-france-bilan-2024-2469

* 279 Medic'AM est une base de données de l'assurance maladie qui contient des informations détaillées sur les médicaments remboursés par l'ensemble des régimes d'assurance maladie, en France entière

* 280 Le GERS est un groupement d'intérêt économique créé par les entreprises du médicament. Les données recueillies ne concernent que les laboratoires et grossistes adhérents.

* 281 Le GERS est un groupement d'intérêt économique créé par les entreprises du médicament. Les données recueillies ne concernent que les laboratoires et grossistes adhérents.

* 282 Cette croissance avait été plus marquée en 2011, année du retrait du marché de l'association dextropropoxyphène-paracétamol. Cette mesure faisait suite à la décision de la Commission européenne du 14 juin 2010.

* 283 https://ansm.sante.fr/uploads/2020/10/19/20 201 019-rapport-antalgiques-opioides-fev-2019-3-pdf-2019-03-06.pdf

* 284 https://ansm.sante.fr/page/resultats-denquetes-pharmacodependance-addictovigilance

* 285 HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.

* 286 HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.

* 287 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_prevention_des_surdoses_opioides-juillet_2019.pdf.

* 288 Les médecins généralistes face aux conduites addictives de leurs patients - Résultats du Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale LES DOSSIERS DE LA DREES n° 80 • juillet 2021.

* 289 Parmi les médecins ayant initié ou renouvelé un TSO dans l'année, 45 % considèrent « se sentir suffisamment formés pour cette prise en charge », cette perception étant nettement plus fréquente parmi les praticiens qui ont initié un TSO (64 %) que parmi ceux qui ont uniquement renouvelé ce type de traitement dans l'année (35 %).

* 290 Duprat L., Pratiques de prescription et d'usage d'antalgiques opioïdes : une analyse sociologique. Paris, OFDT, juillet 2023.

* 291 Dans cette enquête, deux tiers des consommateurs utilisent ces médicaments depuis plus de trois mois et un tiers depuis plus d'un an. Lombalgies, céphalées et douleurs articulaires sont les 3 principaux motifs de prise de ces traitements.

* 292 OFMA et Institut Analgesia "Les Français ne font pas toujours bon usage du tramadol et de la codéine" 13 avril 2022.

* 293 HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.

* 294 Guide de bonnes pratiques publié en 2019 dirigé par le Pr Frédéric Aubrun, Président de la SFETD. https://www.sfetd-douleur.org/wp-content/uploads/2019/12/guidebp.pdf

* 295 https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/article/les-structures-specialisees-douleur-chronique-sdc

* 296 Haut conseil de la santé publique. Evaluation du plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006- 2010. Paris : La Documentation française ; 2011. https://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20 110 315_evaldouleur20 062 010.pdf

* 297 https://www.cnrd.fr/getfile.php ?file=/14/document_public/1926/1/livre_blanc-SFETD-interactif-bis.pdf

* 298 https://www.cnrd.fr/14/page/8082/les_structures.html

* 299 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_decennale_soins_d_accompagnement.pdf

* 300 has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/guide._parcours_de_sante_dune_personne_presentant_une_douleur_chronique.pdf

* 301 SFETD - Menaces sur la prise en charge des patients souffrant de douleur chronique en France Une formation et des structures douleur chroniques fragilisées

* 302 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf

* 303 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf

* 304 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf

* 305 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf

* 306 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf

* 307 Actualité - Tramadol et codéine : les nouvelles règles de prescription et délivrance entrent en vigueur le 1er mars 2025 - ANSM.

* 308 Accompagnement des patients sous traitement antalgique de palier II | ameli.fr | Pharmacien

* 309 Duprat L., Pratiques de prescription et d'usage d'antalgiques opioïdes : une analyse sociologique. Paris, OFDT, juillet 2023.

* 310 Guide de bonnes pratiques publié en 2019 dirigé par le Pr Frédéric Aubrun, Président de la SFETD. https://www.sfetd-douleur.org/wp-content/uploads/2019/12/guidebp.pdf

* 311 Les médecins généralistes face aux conduites addictives de leurs patients • Résultats du Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale LES DOSSIERS DE LA DREES n° 80 • juillet 2021.

* 312 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022

* 313 Fiche HAS • Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/principes_generaux_dutilisation_des_medicaments_opioides_-_fiche.pdf

* 314 Fiche HAS • Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.

* 315 OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) est un dispositif de pharmacosurveillance et de veille sanitaire sur les substances psychoactives (SPA) du Réseau Français d'Addictovigilance existant depuis plus de 30 ans. Il repose sur des enquêtes transversales, nationales et multicentriques menées chaque année au mois d'octobre. Il recueille, sur l'ensemble du territoire, grâce à une collaboration de proximité avec les structures spécialisées dans les addictions, des informations sur les modalités de consommation des SPA prises la semaine précédant l'enquête par les patients présentant un abus, une dépendance, ou sous médicaments de substitution aux opiacés (MSO).

https://ansm.sante.fr/uploads/2024/09/11/20 240 911-plaquette-oppidum-2023.PDF

* 316 Fiche HAS • De la prévention du trouble de l'usage et des surdoses à la prise en charge des surdoses d'opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.

* 317 OFDT • Traitements par agonistes opioïdes en France Bilan 2024 • décembre 2024.

https://www.ofdt.fr/publication/2024/traitements-par-agonistes-opioides-en-france-bilan-2024-2469

* 318 Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

* 319 Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

* 320 http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_TSO_en_milieu_carceral.pdf

* 321 has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/guide._parcours_de_sante_dune_personne_presentant_une_douleur_chronique.pdf

* 322 Fiche HAS • De la prévention du trouble de l'usage et des surdoses à la prise en charge des surdoses d'opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.

* 323 Fiche HAS • Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/principes_generaux_dutilisation_des_medicaments_opioides_-_fiche.pdf

* 324 Résultats d'enquêtes pharmacodépendance-addictovigilance - ANSM

* 325 Les SCMR ont été renommées Haltes Soins Addictions (HSA) par la loi française n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

* 326 https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_190 212_web.pdf