LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT (LEEM)

___________

1. Quels enseignements peut-on tirer, en France, des carences dans l'encadrement des pratiques de commercialisation et de prescription des médicaments opioïdes ayant favorisé l'émergence de la crise américaine des opioïdes ?

La crise de santé publique qui a lieu actuellement aux États-Unis relative aux opioïdes est née en premier lieu de prescriptions abusives principalement des opioïdes dits forts. Elle tient notamment d'un cadre règlementaire qui permet la libre promotion et un circuit de délivrance moins strict. Elle concerne particulièrement les opioïdes dits « forts ».

Au sein de l'Union européenne, et plus particulièrement en France, le cadre règlementaire est plus strict. On relève notamment le fait que la publicité et la commercialisation des médicaments sont particulièrement encadrés.

En France, comme présenté dans les réponses aux questions ci-dessous, le cadre réglementaire est bien défini tant au niveau de la réglementation (prescription de dispensation, promotion, ...), la distribution que de l'information/communication : code de la santé publique/Charte de l'information promotionnelle/Responsabilité du Pharmacien Responsable (pénale et personnelle).

2. Le cadre applicable en France vous semble-t-il suffisamment protecteur pour éviter l'importation de cette crise ?

Le Leem et l'ensemble de ses adhérents considèrent que le cadre règlementaire actuel permet de suffisamment protéger les citoyens et les patients Français d'une telle crise. Pour autant, il est nécessaire de relever que la consommation d'opioïdes ne relève pas que du circuit de délivrance des médicaments mais de circuits de commercialisation mises en place par des organisations criminelles et par un trafic important d'ordonnances et de médicaments falsifiés.

Vous trouverez ci-dessous le détail de l'ensemble des mesures réglementaires existant en France pour encadrer la prescription et la délivrance de ces médicaments.

A. Rappels sur les médicaments prenant en charge la douleur

1/ Antalgiques non opiacés (palier 1)

Exemples :

- Paracétamol ;

- Aspirine Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;

À noter : pour l'ensemble de ces spécialités, les traitements doivent être de courte durée et ne pas perdurer sur une ordonnance.

- Néfopam.

2/ Opioïdes faibles (palier 2)

Exemples :

- Tramadol plus ou moins associé avec paracétamol (dans le traitement symptomatique des douleurs modérées à intenses) ;

- Codéine et dihydrocodéine ;

- Opium en association avec le paracétamol.

3/ Opioïdes forts (palier 3)

Avant toute prescription, il est nécessaire de rechercher des facteurs de risque de mésusage des antalgiques opioïdes. L'existence de facteurs de risque n'interdit pas la prescription, mais justifie une attention et un suivi renforcés.

Exemples :

- Morphine orale, antalgique de référence dans les douleurs sévères, classé stupéfiant.

À noter : ne pas poursuivre un antalgique opioïde fort au-delà de 3 mois en l'absence de bénéfice significatif sur au moins l'un des aspects suivants :

- soulagement de la douleur ;

- amélioration de la fonction ;

- amélioration de la qualité de vie.

B. Rappels sur les médicaments opioïdes

Opiacé = dérivé naturel de l'opium extrait à partir du pavot (morphine, codéine). Utilisé pour ses propriétés analgésiques ou antitussives.

Opioïde = composé hémi-synthétique (oxycodone, héroïne) ou entièrement synthétique (fentanyl, méthadone). Les propriétés analgésiques peuvent être beaucoup plus puissantes que les opiacés.

Aujourd'hui, par abus de langage, on parle d'opioïde de manière générale pour faire référence à toutes ces substances.

1/ Résumé des catégories d'opioïdes proposé par la Haute Autorité de Santé

Haute Autorité de Santé - Opioïdes : prévenir le risque de surdose

Les opioïdes exposent à des risques de dépendance physique, d'addiction, de mésusage. Ils peuvent provoquer de fortes sensations de manque ou craving.

Les médicaments opioïdes regroupent :

- les dérivés naturels de l'opium ou opiacés : codéine, morphine, opium ;

- les composés semi-synthétiques : buprénorphine, dihydrocodéine, hydromorphone, nalbuphine ;

- Les composés synthétiques : fentanyl, méthadone, oxycodone, tramadol.

2/ Réglementation des opioïdes en France

La quasi-totalité des substances médicamenteuses opioïdes obéissent à la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés (cf. la liste ci-dessous pour plus de détails), en ce sens qu'elles nécessitent, entre autres mesures :

- Pour le suivi des prescriptions : le recours à l'ordonnance sécurisée impliquant :

- L'indication de la quantité à délivrer par unités de prise ;

- Indication en toutes lettres le nombre d'unités par prise, le nombre de prises, le dosage/la concentration ;

- La limitation de la durée maximale de prescription.

- Pour le suivi de la délivrance :

- Présentation de l'ordonnance dans les 3 jours suivant sa date d'établissement ;

- Conservation des ordonnances par le pharmacien durant 3 ans ;

- Délivrance en personne au patient, ou, si le porteur de l'ordonnance n'est pas le patient, enregistrement du nom et de l'adresse du porteur, demande de justification d'identité ;

- Tenue d'un registre d'entrée/sortie de tout médicament stupéfiant par tous les acteurs de la chaine de distribution (y compris le pharmacien d'officine), la mise sous clé des médicaments concernés.

Prescription des médicaments opioïdes :

Opioïdes faibles (codéine, buprénorphine, tramadol) : Liste I / Prescription sur ordonnance sécurisée (depuis 1er mars 2025) / limitée à 12 semaines (durée de Px pour la codéine réduite et alignée sur celle du tramadol depuis 1er Mars 2025)

Opioïdes forts (opium, morphine, dihydrocodéine, hydromorphone, fentanyl, méthadone, oxycodone) : Stupéfiant/Prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée/ prescription limitée à 4 semaines

Les mesures de suivi particulières peuvent être les suivantes :

- L'administration doit être effectuée dans un établissement de santé ;

- Prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée

- Prescription restreinte

- hospitalière

- réservée aux médecins exerçant dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Fentanyl : Stupéfiant/Prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée/ prescription limitée à 4 semaines/délivrance fractionnée de 7 jours.

Ce cadre implique un suivi strict à toutes les étapes de fabrication, prescription, dispensation des médicaments stupéfiants.

C. Cadre renforcé pour les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine

Face à la persistance des cas de mésusage et de présentation d'ordonnances falsifiées, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de faire évoluer les règles de prescription.

Deux nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2025.

- Une prescription sur ordonnance sécurisée depuis le 1er mars

Tous les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine doivent obligatoirement être prescrits sur une ordonnance sécurisée, qu'ils soient seuls ou associés à d'autres substances (paracétamol, ibuprofène, etc.).

Sur cette ordonnance, le pharmacien doit voir inscrites en toutes lettres les mentions suivantes :

- le dosage ;

- la posologie ;

- la durée du traitement.

Si l'ordonnance sécurisée ne comporte pas ces mentions obligatoires, la délivrance ne sera pas possible.

Pour rappel, l'ordonnance sécurisée répond à la norme de l'Association française de normalisation (Afnor) NF280.

Les professionnels de santé prescripteurs (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes) doivent commander ces ordonnances auprès d'un imprimeur agréé Afnor.

- Une limitation de la durée maximale de prescription

La durée maximale de prescription des médicaments contenant de la codéine (ou de la dihydrocodéine) est alignée sur celle du tramadol, soit 12 semaines (3 mois).

Au-delà de cette période, une nouvelle ordonnance sécurisée sera requise pour poursuivre le traitement. Ce qui permet au médecin l'intérêt thérapeutique de renouveler la prise en charge de la douleur.

L'ANSM a par ailleurs publié des informations quant à cette nouvelle réglementation :

Tramadol et codéine devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée sur le site de l'ANSM.

Une lettre aux professionnels de santé (DHPC) a été envoyée le 2/12/2024 à tous médecins (toutes spécialités médicales), libéraux et hospitaliers (exerçant en établissements de santé publics ou privés), chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et pharmaciens d'officine et hospitaliers (PUI). Elle rappelle les nouvelles modalités de prescription, les conduites à tenir par les prescripteurs et les pharmaciens, les mises en garde et mesures de prudence.

Parallèlement, la mise en place de mesures supplémentaires pour mieux informer les patients sur les risques de dépendance et de surdosage liés à ces médicaments est en cours de réflexion. À titre exemple : apposer des mentions d'alerte sur la face principale des boîtes de médicaments contenant du tramadol ou de la codéine. (prévision d'application en mars 2026).

Des réflexions à l'Europe plus globales sont en cours pour harmonisation des messages entre tous les opioïdes (exemple : warning box sur notice à la suite des recommandations de l'Europe d'augmenter l'information à destination des patients).

D. Historique des mesures prises par l'ANSM sur spécialités opioïdes à base de codéine, de dihydrocodéine ou de tramadol, seuls ou en association à d'autres substances (ex : paracétamol, ibuprofène...) :

À la suite des enquêtes de pharmacodépendance et d'addictovigilance suivant les cas de mésusage (abus, surdosages), de dépendance et de présentation d'ordonnances falsifiées pour ces médicaments, de nombreuses mesures ont été mises en place sous l'égide de l'ANSM :

- depuis 2017, tous les médicaments contenant de la codéine sont soumis à une prescription médicale ;

- en avril 2020, l'ANSM a réduit la durée maximale de prescription des médicaments contenant du tramadol à 12 semaines (trois mois) ;

ï Demande aux industriels commercialisant des médicaments contenant du tramadol la mise sur le marché de boîtes contenant moins de comprimés, adaptées aux traitements de courte durée, en complément des boîtes déjà disponibles.

L'ANSM a également sensibilisé à plusieurs reprises les prescripteurs sur la nécessité de prévenir et traiter les troubles liés à l'usage des antalgiques opioïdes.

Sur la stratégie commerciale des industriels

3. Rappeler le cadre applicable en matière de publicité pour les médicaments. Existe-t-il des restrictions spécifiques pour les médicaments opioïdes ? Ce cadre devrait-il, selon vous, connaître des évolutions, et dans quel sens ?

La publicité à destination du grand public est interdite en France pour ces spécialités à prescription médicale obligatoire (article L5122-6 Code de la Santé publique - CSP)

La publicité à destination des professionnels de santé est soumise à une validation a priori et un visa accordé par l'ANSM valide pendant 2 ans. Les supports promotionnels doivent contenir les informations essentielles du bon usage des médicaments, telles que décrites dans la recommandation « Présentation des données de sécurité » de l'ANSM. En particulier dans le cas des opioïdes l'indication, la durée de prescription, les contre-indications, les évènements indésirables, les données de sécurité obligatoires (les risques d'abus, mésusages et d'overdose) et règles de prescription et délivrance : ordonnance sécurisée pour tramadol/codeine/dihydrocodeine.

Toute communication d'un laboratoire sur un médicament répond à la définition du médicament et doit suivre les obligations réglementaires précitées et être autorisées par l'ANSM.

4. Comment les laboratoires assurent-ils que leurs pratiques commerciales respectent les normes éthiques et n'encouragent pas une surprescription des opioïdes ?

Il n'est pas possible en France d'exercer de pratique commerciale auprès des prescripteurs. L'information promotionnelle est très encadrée et en particulier pour les personnes en charge de l'information promotionnelle par la charte de l'information promotionnelle et le référentiel de certification de l'activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments de l'industrie pharmaceutique.

Les visites réalisées par les visiteurs médiaux auprès des professionnels de santé sont rigoureusement suivies et évaluées par les laboratoires, sous la responsabilité du Pharmacien Responsable :

- d'un point de vue quantitatif avec le nombre de visites pour ne pas faire de surfréquence ;

- et d'un point de vue qualitatif : discours oral favorisant le bon usage du médicament, validé par une évaluation, afin de vérifier sa conformité avec les informations obligatoires de l'AMM du médicament dont les rubriques de bon usage, et avec les recommandations de bon usage des médicaments opioïdes (recommandations de la HAS 2022).

Les personnes en charge de l'information promotionnelle sont formées annuellement au bon usage des opioïdes, aux règles de déontologie en termes d'encadrement des avantages octroyés aux professionnels de santé (Loi d'encadrement des avantages).

Ces activités/données sont également auditées tous les ans dans le cadre de la certification de la visite médicale.

Une enquête est réalisée auprès des prescripteurs sur les pratiques des visiteurs médiaux pour évaluer la satisfaction et les éventuelles non-conformités.

Les visiteurs médicaux ont également l'obligation de remonter tous les événements indésirables et tous les usages non conformes à l'AMM constatés lors de leurs échanges avec les professionnels de santé prescripteurs ou dispensateurs.

5. Quelles actions sont entreprises pour sensibiliser les médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé aux risques liés à l'utilisation des opioïdes, et à la nécessité de respecter des critères stricts pour leur prescription ?

Les mesures additionnelles de réduction du risque (MARRs) sont des outils destinés à prévenir ou réduire la survenue d'évènements indésirables, leur gravité ou leur impact sur le patient. Différents types de supports peuvent être envisagés (lettres aux professionnels de santé aussi appelées DHPC, documents d'information, brochures, cartes-patients etc.) en fonction du destinataire (professionnels de santé ou patients).

C'est aux titulaires d'AMM qu'incombent la mise en place de ces outils, qui sont avec leurs modalités de diffusion, soumis à l'ANSM pour être autorisés avant d'être diffusés.

(Mesures additionnelles de réduction du risque (MARR) - ANSM)

- À titre d'exemple, dans le cadre des nouvelles mesures prises par l'ANSM sur les médicaments contenant du tramadol ou de la codéine/ dihydrocodéine, une DHPC a été envoyée le 2/12/2024 à tous médecins (toutes spécialités médicales), libéraux et hospitaliers (exerçant en établissements de santé publics ou privés), chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et pharmaciens d'officine et hospitaliers (PUI). Elle rappelle les nouvelles modalités de prescription, les conduites à tenir par les prescripteurs et les pharmaciens, les mises en garde et mesures de prudence.

- Des MARRs sont notamment autorisés et diffusés actuellement sur les médicaments opioïdes suivants : Buprénorphine, Fentanyl, Methadone.

Liste de toutes les MARRs en cours : Mesures additionnelles de réduction du risque (MARR) - ANSM

Visite médicale : Comme évoqué dans le détail des réponses à la question n° 4, les visiteurs médicaux des laboratoires ont pour objectif de promouvoir le bon usage des médicaments de leur entreprise à l'aide de supports promotionnels validés, à l'occasion des visites auprès des professionnels de santé. Ils sont à cette occasion des acteurs essentiels de la pharmacovigilance, en étant tenus de relayer toutes les informations relatives aux effets indésirables et aux informations de mésusage qui seraient partagées par le professionnel de santé visité.

Information sur le médicament (notice à destination des patients, et résumé des caractéristiques du produit (RCP) à destination des prescripteurs) : Il existe des mises en garde spéciales mentionnées dans la notice et sur l'étiquetage sur les risques d'addiction et de surdosage. Cela permet notamment d'alerter directement le patient.

Le rôle des professionnels de santé est clé : au niveau du prescripteur (éducation thérapeutique du patient) et du pharmacien d'officine (alerte des patients sur les posologies).

6. Quelle est la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques dans la gestion des risques liés à l'usage des opioïdes ? Quels engagements ont-ils été pris pour prévenir les abus et réduire les risques associés à leur commercialisation ?

Système de pharmacovigilance : Il est de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques de surveiller l'usage des spécialités qu'ils commercialisent. Cela passe par la tenue d'un système de pharmacovigilance :

Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionnés à l'article L. 5121-1 est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et, en particulier, de mettre en oeuvre un système de pharmacovigilance ainsi que d'enregistrer, de déclarer et de suivre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont il a connaissance (Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance (Articles L5121-22 à L5121-26) - Légifrance)

Cette responsabilité passe par :

- la surveillance des effets indésirables et des situations spéciales (collecte, enregistrement et déclaration aux autorités de santé) ;

- la détection de signal (qualitative et quantitative et dont l'augmentation anormale des ventes fait partie) ;

- le plan de gestion de risques ou PGR (qui vise à mieux caractériser, quantifier, prévenir ou minimiser les risques d'un médicament, à obtenir des usages dans les conditions réelles d'utilisation).

Un PGR est requis pour tout médicament contenant une nouvelle substance active. Il peut aussi être mis en place après la commercialisation du produit si des changements significatifs interviennent (nouvelle indication, nouveau dosage, nouvelle voie d'administration, nouveau procédé de fabrication) ou si un risque important a été identifié après la mise sur le marché.

Usage non conforme (UNC) : La surveillance de l'utilisation du médicament en vie réelle peut permettre de détecter des mésusages et usages non-conformes aux termes de l'autorisation de mise sur le marché (AMM). Les entreprises exploitant une spécialité pharmaceutique signalent à l'ANSM ces situations dont elles ont connaissance, dès que les conclusions de l'analyse de risque sont disponibles. Les risques d'un effet indésirable augmentent d'ailleurs de 50 % lors des utilisations d'un médicament hors AMM. Les laboratoires ont l'obligation de déclarer à l'ANSM les usages non-conformes identifiés. Sont inclus dans ces signalements uniquement les usages médicamenteux non conformes intentionnels et dans un but médical, identifiés sur le territoire national.

Cela permet d'identifier des situations de mésusage et d'évaluer leur impact en termes de santé publique pour mettre en place des mesures prévenant ou réduisant ces usages.

Enquêtes de addictovigilance : Les entreprises travaillent en collaboration avec l'ANSM et les CEIP/CRPV dans le cadre des enquêtes d'addictovigilance = suivis spécifiques et renforcés de pharmacodépendance et d'addictovigilance de certains opioïdes (analyses régulières des données françaises : revue de la littérature, surveillance des cas d'abus et de dépendance, usage détourné, mésusage, analyse de cas graves...).

7. Quelles alternatives thérapeutiques non opioïdes sont actuellement développées ou recommandées pour traiter la douleur, et comment les laboratoires soutiennent-ils la recherche et l'accès à ces traitements pour limiter la dépendance et les risques associés aux opioïdes ?

La réponse du Leem à cette question appelle à une réflexion plus large : quelle politique de santé publique pour une meilleure prise en charge de la douleur ? Selon la HAS, cela touche 20 millions de français qui ressentent des douleurs chroniques.

L'ensemble des mesures qui sont réfléchies pour mieux encadrer la délivrance d'opioïdes doivent faire l'objet d'études d'impact sur la disponibilité de ces produits à l'ensemble des Français.

De façon générale, la très grande majorité des produits commercialisés pour prendre en charge la douleur sont des médicaments anciens et il existe quelques exemples de nouveaux médicaments qui arriveraient ou sont arrivés récemment sur le marché afin de lutter contre cette problématique de santé publique.

Des alternatives non opioïdes sont disponibles pour traiter la douleur telles que les topiques anesthésiques.

Par ailleurs, l'ANSM a également récemment initié un cadre de prescription compassionnelle pour un antalgique topique dans la douleur neuropathique périphérique, ceci afin de favoriser l'accès à de nouvelles alternatives thérapeutiques non opioïdes.

Aujourd'hui la stratégie recommandée est l'analgésie multimodale visant à utiliser plusieurs traitements analgésiques avec un mode d'action différent et à petites doses afin de capitaliser sur la synergie d'action et limiter les effets secondaires.

Pour les classes thérapeutiques, pour les paliers 3 il existe peu de classes thérapeutiques différentes des opioïdes : kétamine, ou protoxyde d'azote, néfopam.

De plus il est recommandé en traitement chronique d'associer les traitements médicamenteux et non médicamenteux.

Certains laboratoires s'engagent et font promotion de solutions antalgiques complémentaires non médicamenteuses telles que l'APA (activités physiques adaptée), hypnose...

Les Laboratoires travaillent également étroitement avec les Société savantes telles que ANALGESIA ou la SFETD pour soutenir la recherche dans le domaine de la douleur.

L'innovation thérapeutique est probablement la meilleure réponse possible à cette crise. L'objectif de la recherche est de trouver des options thérapeutiques qui permettent de soulager la douleur avec autant d'efficacité que les opioïdes (meilleurs antalgiques actuellement disponibles) sans engendrer de risque d'addiction, pour une tolérance au moins comparable.

Cette solution ne devrait pas conduire à contraindre la prescription pour éviter ou limiter le risque d'addiction, qui peut avoir pour conséquence potentielle une prise en charge de la douleur non optimale pour le patient.

Où en est la recherche sur ce point ?

Des traitements avec des mécanismes d'action innovants sont en cours de développement et un médicament est même d'ores et déjà commercialisés depuis début 2025 aux États-Unis. En effet, l'agence américaine du médicament, la FDA, a autorisé en janvier 2025 une nouvelle molécule antalgique pour la prise en charge des douleurs aiguës modérées à sévères chez l'adulte, revendiquant une efficacité comparable aux opioïdes mais sans le risque de dépendance et considérée comme « une étape importante de santé publique », par la FDA. En effet, il s'agit de la première nouvelle classe de médicaments contre la douleur approuvée depuis plus de 20 ans, après des années d'efforts de recherche et de tentatives de développement de médicaments similaires.

La nouveauté de cette molécule de type `bloqueur sélectif des canaux sodiques', est qu'elle cible uniquement le canal sodique `Nav1.8' des neurones responsables de la transmission du signal de douleur depuis les nerfs périphériques (donc hors du cerveau) au système nerveux central (le cerveau). Elle bloque ainsi le signal douloureux avant que celui-ci ne parvienne au cerveau. De ce fait, elle n'est pas sensée agir sur le circuit central, contrairement aux opioïdes et n'aurait donc pas de potentiel addictogène.

Ce même traitement est par ailleurs en cours de développement dans d'autres indications, notamment la douleur chronique, avec un essai clinique de phase 3 dans la neuropathie diabétique et prochainement dans les douleurs sciatiques.

D'autres molécules ciblant d'autres canaux ioniques de façon tout aussi spécifique font l'objet de travaux, par de nombreux laboratoires et pourraient être le cas échéant combinés pour un effet optimal.

Sur les conditions de prescription des opioïdes

8. Une récente décision de l'ANSM a rendu obligatoire l'utilisation d'ordonnances sécurisées pour la dispensation de tramadol et de codéine. Quels opioïdes peuvent-ils aujourd'hui être prescrits sans ordonnance sécurisée ? Estimez-vous que l'ordonnance sécurisée soit un moyen efficace pour limiter les risques liés à la dispensation d'opioïdes ?

Comme vu précédemment, deux nouvelles dispositions sont effectivement entrées en vigueur le 1er mars 2025.

- Une prescription sur ordonnance sécurisée depuis le 1er mars pour tous les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine, qu'ils soient seuls ou associés à d'autres substances (paracétamol, ibuprofène, etc.).

- Une limitation de la durée maximale de prescription des médicaments contenant de la codéine (ou de la dihydrocodéine) à 12 semaines (3 mois).

Au-delà de cette période, une nouvelle ordonnance sécurisée sera requise pour poursuivre le traitement.

L'ordonnance sécurisée est un moyen efficace pour limiter les risques et sécuriser la prescription et la délivrance des opioïdes, comme constaté avec les paliers 3. Elle est aussi un moyen d'aider et de protéger le prescripteur devant l'insistance de certains patients. Il est trop tôt pour mesurer l'impact et l'efficacité de ces mesures applicables depuis début mars 2025, mais un suivi doit être mis en place pour les mesurer.

Aujourd'hui, au sein des antalgiques opioïdes, seules les spécialités à base de poudre d'opium peuvent être prescrites sans ordonnance sécurisée.

Cependant, tous les antalgiques opioïdes, quelle que soit leur puissance analgésique, présentent des risques d'abus et d'addiction tels que mentionnés dans le RCP des différentes molécules, les données sur la plateforme data.ansm ainsi que celles rappelées en 2022 dans les bonnes pratiques de la HAS.

9. Les entreprises exploitantes prennent-elles en compte les risques de dépendance et de mésusage associés à la consommation d'opioïdes dans le conditionnement des médicaments ? Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit aujourd'hui bien calibré à ces risques ?

Il est important de rappeler que la détermination de la taille d'un conditionnement suit un processus impliquant les autorités de santé compétentes. En effet, dans le cadre d'une demande d'AMM, un laboratoire doit proposer des tailles de conditionnement en se basant notamment sur l'indication concernée, la posologie, et les éventuels risques liés à cette spécialité. L'AMM approuvée par l'autorité de santé inclue la taille du conditionnement qui sera mis à disposition sur le marché français.

Lorsque le médicament est commercialisé, il peut arriver que des mesures soient mises en place (à l'initiative ou non de l'autorité de santé) afin d'en garantir la bonne utilisation, comme, à titre d'exemples :

- La mise à disposition par boites de 10 ou 15 comprimés/gélules de tramadol à la suite d'une demande de l'ANSM datant de janvier 2023. Cela permet de couvrir les traitements de courte durée sans que le patient se retrouve avec un excès de médicament. Les boites de 30 comprimés existent encore pour couvrir les traitements plus longs ;

- L'apposition d'un pictogramme relatif au risque d'addiction et de surdosage dangereux pour toutes les spécialités à base de tramadol et de codéine à la demande de l'ANSM (mise en oeuvre sur le marché attendue d'ici à mars 2026) ;

Ces mesures ont fait l'objet de communications de l'ANSM et des laboratoires concernés, notamment à l'aide de DHPC auprès des professionnels de santé prescripteurs de ces spécialités.

Pour les spécialités à base de codéine en association avec du paracétamol, le nombre de comprimé est déjà restreint afin de limiter les risques de surdosage en paracétamol.

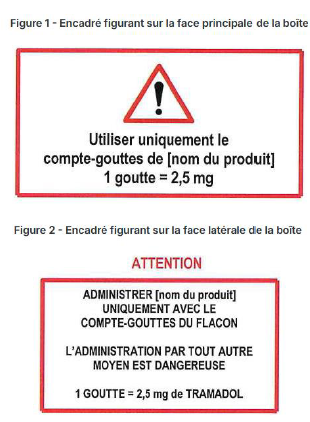

Pour les spécialités buvables à base de tramadol, et à la suite d'erreurs médicamenteuses chez l'enfant, des mesures ont été prises pour renforcer l'information aux utilisateurs sur le mode d'administration et les risques de surdosage. Deux encadrés sont notamment ajoutés sur les boites des spécialités concernées.

10. Quel regard portez-vous sur la récente décision de l'ANSM d'aligner la durée maximale de prescription de la codéine sur celle du tramadol ? Avez-vous des remarques sur les modalités de fixation des durées maximales de prescription des médicaments opioïdes ? Celles-ci vous semblent-elles proportionnées aux risques ?

D'une manière générale, le Leem et ses adhérents soutiennent toutes les mesures en faveur du bon usage des médicaments et de la protection des patients.

La réduction de la durée de prescription de la codéine devrait permettre aux patients un meilleur suivi médical et une meilleure réévaluation du traitement du fait du renouvellement de la prescription nécessaire par le médecin.

11. Quelles stratégies sont-elles mises en oeuvre pour minimiser les risques de dépendance et de mésusage des opioïdes chez les patients, tout en répondant à leurs besoins thérapeutiques ?

Il existe des mises en garde spéciales mentionnées dans la notice et sur l'étiquetage sur les risques d'addiction et de surdosage. Cela permet notamment d'alerter directement le patient.

Le rôle des professionnels de santé est clé tant au niveau du prescripteur (éducation thérapeutique du patient) que du pharmacien (alerte des patients sur les posologies).

La limitation de la durée de prescription et le pictogramme sont des mesures minimisant les risques pour le tramadol et codéine.

La mise en place d'une distribution contrôlée reste très contraignante pour les patients.

12. Estimez-vous opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opiacés afin d'avertir les patients du risque de mésusage et de dépendance associé ?

L'ajout d'une mention d'alerte sur les boites de médicaments opiacés pour alerter les patients sur les risques associés à la prise des médicaments opioïdes est en cours de déploiement pour les spécialités contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine et devrait entrer en vigueur en 2026.

Il est cependant important de rappeler que les boites des médicaments sont extrêmement chargées par les différentes mentions et pictogrammes déjà obligatoires (pictogramme grossesse, pictogramme conduite et utilisation de machine, pictogramme spécifique pour les formes buvables cf. réponse à la question n° 6.) et qu'il est important que ce dispositif soit évalué pour en estimer la pertinence et avant d'envisager sa généralisation. Un excès d'information sur les conditionnements externes pourrait conduire à une invisibilisation des messages que l'on souhaite pourtant faire passer.

Il est nécessaire de conduire une analyse sur l'impact de ce dispositif sur les abus liés au tramadol et à la codéine en France, qui devrait agir en synergie avec la mise en place de la prescription sur ordonnance sécurisée.

Car cette solution ne sera pas suffisante, notamment dans le cas où l'usage de ces médicaments opiacés est détourné et qu'ils sont obtenus à l'aide d'ordonnances falsifiées. La mention d'alerte n'aura pas d'impact sur la consommation de son utilisateur.

Il est important d'associer à ces actions d'autres acteurs :

- Autorités de tutelles, CNOM, Centre d'Addicto-vigilance (CEIP), et les autorités de police (exemple : OCLAESP)

- Avant d'être mises à disposition des patients, ces médicaments doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin, puis d'une dispensation en pharmacie. A ces deux étapes, l'ensemble des informations indispensables à la prise du traitement et aux effets secondaires devraient être données au patient, qui pourra lui-même se renseigner davantage en consultant la notice produit inclue dans la boîte.

Suivi et maîtrise de la consommation d'opioïdes

13. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

Côte industries du médicament, toute information proposée sur un médicament peut être assimilée à de la promotion, tel que décrit en réponse à la question n° 3 ou doit s'intégrer dans une information sur le bon usage (type DHPC, MARR, en accord et sous réserve de validation des autorités de santé compétentes). Aussi la formation des professionnels de santé doit être organisée à un niveau holistique et doit intégrer :

- formation des professionnels de santé (médecins généralistes ou spécialistes, pédiatres, professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de la douleur et dans le suivi d'addictovigilance, dispensateurs, et tout autre professionnel de santé pouvant être confronté à la problématique) sur la prise en charge de la douleur, les stratégies médicamenteuses et leurs risques ainsi que sur les signaux d'alerte d'un surdosage/dépendance ;

- campagnes de prévention et de sensibilisation auprès du grand public (et notamment des principales populations cibles) sur le risque de consommation des opioïdes, éventuellement en complément ou en partenariat avec les actions menées par le ministère de la Santé, la CNAM, l'ANSM voire le CNOP et le CNOM.

Les médecins sont également confrontés à un manque de temps pour effectuer les évaluations des risques lors de l'initiation et sevrage des médicaments opioïdes en particulier opioïdes faibles.

14. Quel système de surveillance existe-t-il pour suivre l'usage des opioïdes en France ? Les entreprises du médicament opèrent-elles un suivi particulier de l'évolution de la consommation de ces médicaments ? Des mécanismes d'alerte existent-ils ?

Cf. réponses apportées à la question n° 6.

15. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?

Il est important :

- de bien distinguer dans les réponses au questionnaire les « opioïdes dits forts » (statut de stupéfiant) des « opioïdes dits faibles » ;

- de sécuriser leur usage sans en restreindre l'accès aux patients qui en ont besoin notamment dans un contexte de vieillissement de la population où les symptômes douloureux peuvent être prépondérants (notamment liés à la pathologie cancéreuse).

Le recours aux médicaments antalgiques opioïdes a grandement contribué à l'amélioration de la prise en charge de la douleur, qui constitue une priorité de santé publique en France, avec notamment la mise en place depuis 1998 de plans d'action successifs de lutte contre la douleur.

En France, 20 millions d'adultes souffrent de douleurs chroniques et 70 % d'entre eux ne reçoivent toujours pas, en 2023, une prise en charge appropriée selon le guide « parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique » publié par la Haute Autorité de Santé et validé par le Collège le 11 janvier 2023.

Le traitement de la douleur en France est un véritable sujet de société tant il est facteur d'exclusion sociale, familiale et professionnelle. La douleur est traitée inéquitablement et dépend des moyens alloués, des spécificités territoriales, de la reconnaissance de « maladies invisibles » pourtant réputées douloureuses et de la prise en compte de populations plus vulnérables. Les Pouvoirs Publics devraient s'emparer de ce sujet de santé publique et un nouveau plan Douleur devrait être mis en place.

L'enjeu consiste donc à sécuriser au mieux l'usage des opioïdes, sans en restreindre l'accès aux patients qui en ont besoin, notamment dans un contexte de vieillissement de la population où les symptômes douloureux peuvent être prépondérants.

Bien que cela sorte du champ de votre mission, il est important de préciser que les dangers relatifs à la consommation des opioïdes sont en partie causés par un mésusage de la consommation du médicament ou un détournement de son usage, accentué par l'augmentation du trafic de médicaments en France lié aux réseaux de criminalité organisée.

Parmi les médicaments concernés par les trafics figurent notamment les médicaments qualifiés de stupéfiants (pour la majorité des cas).

À ce titre, il est important de mentionner quelques actions mises en place par le Leem et ses entreprises adhérentes :

- Au niveau national :

- le Leem est engagé via un comité de lutte contre la falsification aux côtés de la gendarmerie et les douanes ;

- le Leem est partie prenante du comité national anti-contrefaçon et travaille régulièrement sur la contrefaçon/falsification des médicaments avec son président, le député Christophe Blanchet ;

- le Leem a le statut d'Observateur au sein du Comité des Parties de la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe ;

- le Leem et l'OCLESP ont signé une déclaration de principe en 2014 pour renforcer leur lutte commune contre les médicaments falsifiés et détournés ;

- le Leem a adressé un courrier aux ministres Roland Lescure et Catherine Vautrin en avril 2024 pour les sensibiliser sur les dangers de l'évolution du trafic de médicaments en France et proposer des propositions d'action.

- Au niveau international, notamment en Afrique subsaharienne, le Leem forme (en lien avec les autorités de contrôle françaises) les autorités nationales afin de les sensibiliser aux phénomènes de falsification/contrefaçon et notamment avec les agences nationales de règlementaires pharmaceutiques africaines pour développer les différents axes de collaboration.

En conclusion

Le Leem souhaite :

- une évaluation du dispositif d'ordonnance sécurisée un an après sa mise en place, soit en mars 2026 associant l'ensemble des parties prenantes ;

- une collaboration plus étroite avec l'ANSM sur la réflexion de l'affichage et notamment sur les pictogrammes afin d'éviter l'infobésité qui risque de nuire à la compréhension des risques par le patient ;

- le lancement d'une mission d'évaluation à l'échelle nationale sur le trafic de médicaments, afin de mieux comprendre le phénomène et disposer d'éléments chiffrés pour mettre en place les actions les plus adaptées.