C. LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES À LA LUTTE CONTRE CE TRAFIC

Pour les raisons qui viennent d'être exposées, considérer le trafic à la seule échelle nationale conduit à une impasse : nous avons tendance à mesurer les réussites en matière de lutte contre le trafic d'espèces protégées à travers des indicateurs d'arrestations et de saisies, mais ces seules modalités d'intervention n'ont aucun impact à long terme sur la réduction des incitations criminelles transnationales qui nourrissent le trafic.

La réponse douanière est indispensable, mais elle est loin de suffire : face à la croissance continue des flux de voyageurs et de marchandises, les capacités d'interception sont impuissantes à juguler à elles seules le trafic, d'autant que ce phénomène se combine avec des passagers peu sensibilisés aux enjeux du trafic et méconnaissant la réglementation, un cadre judiciaire insuffisamment dissuasif - l'impossibilité d'appréhender tous les trafiquants et de les poursuivre adéquatement rend le risque acceptable pour les criminels - ainsi que des modalités de coopération internationale à peine ébauchées.

Rappelons que la France a une responsabilité majeure dans la lutte contre le commerce illicite d'espèces sauvages, dans la mesure où notre pays constitue à la fois une zone de départ, notamment pour les civelles ou les coraux polynésiens, d'entrée dans l'Union européenne, de transit entre les pays sources d'Afrique et les pays de destination d'Asie ou d'Amérique du Nord, mais également de destination, qu'il s'agisse d'oiseaux exotiques ou encore de reptiles.

1. Des volumes en forte croissance alimentés par le développement du trafic aérien et la diversification des voies d'entrée

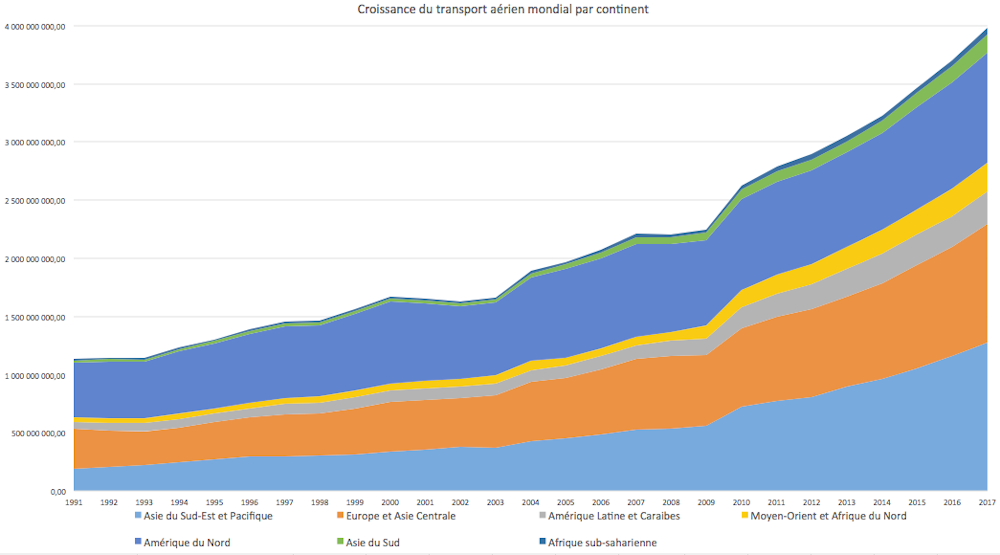

En premier lieu, le trafic trouve son premier moteur dans la croissance du transport aérien de voyageurs, qui conduit à une augmentation arithmétique des flux illicites transportés par bagages, toutes choses égales par ailleurs. En moyenne, le trafic aérien mondial double de volume tous les 15 ans, une tendance qui se vérifie depuis l'après-Seconde Guerre mondiale34(*).

Croissance du transport aérien mondial par continent

Source : Banque mondiale

Ces dynamiques sont également valables pour notre pays, avec une progression du trafic aérien de l'ordre de 110 % en France ces vingt dernières années. En 2024, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a accueilli près de 70,3 millions de passagers, soit une hausse de 4,3 % de trafic par rapport à 2023, ce qui en fait le premier aéroport de France et le deuxième en Europe en termes de trafic. Avec un taux de correspondance de 20,3 % en 2024, la plateforme de correspondance de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est le troisième hub européen pour l'offre de connectivité globale et le premier pour le trafic intercontinental35(*).

D'après les projections des acteurs du secteur, notamment Iata, cette progression devrait se poursuivre, à un rythme légèrement inférieur, avec un trafic mondial qui pourrait atteindre 8,6 milliards de passagers à l'horizon 2043, contre 4,5 milliards en 2019, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,6 %36(*).

Les aéroports de Paris, qui desservent régulièrement plus de 300 destinations, dont plusieurs sensibles au regard de la problématique du commerce illégal d'espèces protégées, expliquent que la France constitue un point d'entrée majeur et de transit vers d'autres pays pour les flux générés par ce trafic. Selon la majorité des acteurs entendus par la mission d'information, l'augmentation du volume de viandes saisies est directement corrélée à l'augmentation globale du nombre de vols et à la massification du transport aérien, facteur qui a contribué à la modification même de la manière dont ce trafic est mis en oeuvre. Le syndicat national FO Douanes a indiqué au rapporteur que « le trafic d'espèces protégées et de produits carnés interdits ne faiblit pas -- il se transforme. Il se structure. Il s'adapte. Il se professionnalise. Ce n'est plus une succession de fraudes isolées. C'est un phénomène désormais structurant, inscrit dans une logique de réseaux internationaux, mêlant commerce illégal, logistique d'export et circuits de blanchiment. »

Le volume colossal de passagers et de fret transitant par les points d'entrée aéroportuaires, combiné à la nécessité de garantir un flux rapide pour éviter les retards, rend ainsi inenvisageable un contrôle systématique et approfondi. Les autorités douanières, dont le temps de contrôle est restreint pour mener à bien des inspections approfondies afin de faciliter les sorties d'aéroport et les transferts de passagers en correspondance, doivent faire des choix fondés sur l'analyse de risque.

Les agents des douanes entendus par la mission d'information ont fait état de l'injonction contradictoire d'intercepter ces flux alors que le maître mot de la circulation aéroportuaire est la fluidité. Les contrôles douaniers génèrent en effet un ralentissement du flux voyageur post-salle de livraison bagage et des désagréments pour les autres voyageurs. À cette difficulté s'ajoute en outre la délicate question du placement des animaux saisis, quand les trafiquants sont appréhendés en possession d'animaux vivants et qu'une solution de prise en charge doit être rapidement trouvée.

Le devenir des animaux vivants et des produits saisis

Les découvertes d'animaux vivants dans les aéroports sont assez rares et concernent principalement des espèces de petite taille : reptiles, amphibiens, insectes et passereaux. En 2024, la douane a indiqué à la mission d'information avoir intercepté 167 animaux, dont 35 tortues, 62 oiseaux (dont 18 perroquets), 21 araignées et scorpions, un serpent, 254 kg de civelles et plus de 180 kg de coraux.

L'arrêté du 24 mars 2017 fixe les conditions d'accueil de la prise en charge dans des points d'entrée du territoire des animaux en provenance des pays tiers dont le statut sanitaire est incertain. À ce jour, des locaux d'isolement temporaire sont opérationnels à Paris-CDG et à Orly et des conventions sont passées avec un prestataire dans les principaux points d'entrée dans l'Union européenne, Le Havre, Lyon, Bâle-Mulhouse, Saint-Malo et Nice.

Certaines infractions à la Convention de Washington peuvent aboutir à la saisie d'animaux vivants pour lesquels une solution de placement doit alors être trouvée. Le sort des animaux dépend en ce cas d'un faisceau de critères, tels que l'espèce, l'état sanitaire, l'origine, le statut Cites, les risques zoonotiques mais également des capacités locales d'accueil et de quarantaine disponibles au sein des structures d'accueil.

Pour les espèces exotiques ou pour lesquels un relâché n'est pas envisageable, les autorités recherchent des structures spécialisées pour l'accueil pérenne, généralement auprès des parcs zoologiques. Le placement et l'accueil des animaux vivants saisis dans le cadre de trafics ou de détention illégale relèvent d'une mission de service public. L'accueil de ces animaux ne se limite pas à un simple hébergement, il implique une véritable prise en charge sanitaire et comportementale, dans une logique de réhabilitation. Cela comprend systématiquement des examens vétérinaires complets, des protocoles de quarantaine, le déparasitage, les vaccinations, l'identification individuelle (puçage ou marquage) ainsi que le suivi médical régulier.

Un réseau national, le Service d'assistance aux animaux sauvages saisis (SAASS) a été créé pour assurer l'accueil des spécimens au sein de structures agréées, garantissant le bien-être animal et le respect des règles sanitaires. Ce dispositif, opérationnel depuis avril 2025, comprend un numéro d'appel unique pour connaître les capacités d'accueil. Géré par l'Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), il fait office de guichet unique destiné à coordonner et suivre les placements d'espèces animales non domestiques vivants saisis, confisqués par les autorités de contrôle ou dont le propriétaire souhaite se dessaisir.

Dans ce cadre, les missions de l'AFdPZ sont les suivantes :

- mise en place d'une base de données répertoriant les structures françaises et limitrophes autorisées susceptibles d'accueillir ces animaux,

- coordination du placement des animaux sauvages, afin d'optimiser la recherche de lieux d'accueil et le bien-être des animaux,

- suivi des animaux placés tout au long de la procédure, de leur réception dans les structures à leur prise en charge à long terme.

Unique en Europe, le SAASS constitue aujourd'hui le dispositif national structuré pour centraliser cette gestion. Le programme 113 de la mission Écologie finance ce service à hauteur d'environ 160 000 € par an, dans le cadre d'un marché conclu pour 3 ans.

En ce qui concerne les saisies des produits carnés et des sous-produits inertes, les spécimens Cites confisqués ou abandonnés peuvent faire l'objet d'une remise à titre définitif, notamment :

- aux musées et parcs zoologiques gérés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ou gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics. Certains spécimens, comme l'ivoire sculpté, les trophées ou les animaux naturalisés, peuvent être confiés au Muséum national d'Histoire naturelle, qui les conserve pour la recherche, l'éducation ou l'exposition, en les soustrayant définitivement au commerce illégal ;

- aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'État ou d'une collectivité territoriale ainsi qu'aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés situés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne.

Il n'en demeure pas moins que la quasi-totalité des produits carnés illégaux (viande de brousse, produits laitiers, etc.) saisie est systématiquement détruite. Il s'agit d'une mesure sanitaire impérative pour prévenir l'introduction de maladies. La destruction se fait par incinération ou équarrissage, selon des protocoles stricts pour éviter toute contamination. L'incinération d'une tonne de marchandise coûte environ 2 000 euros. Au sein des aérogares parisiennes, une procédure spécifique a été instituée qui s'appuie sur une convention conclue entre le Groupe ADP et la société Butin, prestataire spécialisé dans la gestion et le traitement de ces déchets sensibles.

Il convient par ailleurs de relever que la concentration des moyens douaniers au sein des aéroports ne saurait constituer la solution à même de résorber à elle seule les flux du trafic. Pour les animaux vivants et les produits carnés, les points d'entrée concernent l'ensemble de nos frontières et les types de transport (ferroviaire, maritime, fret postal et express, routier). Les vecteurs empruntés dépendent de la nature, de la taille des espèces et de leur provenance, mais également des risques identifiés par les trafiquants et la pression de contrôle qui diffèrent selon les points d'entrée.

Si les grands aéroports comme Roissy-Charles de Gaulle constituent des « points chauds » au regard du trafic d'espèces protégées, les trafiquants utilisent également d'autres aéroports, des ports maritimes ou des routes terrestres via d'autres pays européens pour faire transiter leur contrebande. Ainsi, les grands ports maritimes à l'instar du Havre, de Marseille ou de Dunkerque sont des points d'entrée potentiels pour des volumes plus importants de produits carnés illégaux, souvent dissimulés dans des conteneurs de marchandises légales. Le contrôle des conteneurs est un défi logistique majeur en raison de leur nombre colossal. La voie maritime est également cruciale pour d'autres types de trafic environnemental, comme le bois illégal ou les produits de la pêche non réglementée.

À titre d'exemple, le trafic de chardonnerets, une espèce protégée appréciée pour la beauté de son chant, passe principalement par la voie maritime et routière en provenance d'Afrique du Nord. Le trafic de civelles à l'exportation emprunte quant à elle aussi bien la voie aérienne que la voie terrestre, avec l'utilisation de mules et de transporteurs intermédiaires.

Les organisations criminelles se caractérisent par une forte adaptabilité et n'hésitent pas à changer de routes ou de vecteurs en fonction de leur analyse de risques pour éviter les contrôles douaniers et réduire les risques d'interception. La mission insiste en conséquence sur le fait que la lutte contre ces trafics ne peut se limiter à la seule approche aéroportuaire et doit englober l'ensemble des points de passage, à travers la mobilisation de tous les opérateurs (douanes et OFB, mais également gendarmerie et police) et une coopération accrue au niveau européen et international pour une réponse globale plus efficace.

2. Des passagers mal informés qui contribuent à la dispersion des moyens douaniers et empêchent le ciblage efficace des trafics structurés

Outre les flux générés par un trafic opéré en toute connaissance de cause par des réseaux criminels organisés, les douaniers font également face à un phénomène plus diffus, mais non moins massif, d'entrée illégale de produits carnés en provenance d'Afrique Centrale et Occidentale due à des voyageurs qui emportent ces produits dans leurs bagages pour des raisons essentiellement culturelles, sans avoir la claire conscience d'être dans l'illégalité.

Bien que le droit européen et national prohibe strictement l'importation de produits carnés pour des raisons sanitaires, la connaissance de cette interdiction n'est pas bien ancrée dans l'esprit des passagers. Cette situation s'explique notamment par le fait que la signalétique voyageurs et l'information mise à leur disposition depuis l'achat du billet et tout au long de leur parcours voyageur sont largement perfectibles. En outre, la complexité de la réglementation européenne, qui autorise l'emport de certaines quantités de poisson fumé et éviscéré (cf. infra), contribue sans aucun doute à la confusion et au manque de clarté des prohibitions.

De l'avis de la majorité des acteurs entendus par le rapporteur, l'information relative à l'interdiction d'entrée de produits carnés et d'animaux protégés sur le territoire français reste aujourd'hui trop discrète, trop tardive et trop technique. Elle ne permet pas d'enclencher une véritable prise de conscience chez les voyageurs concernés.

Ces insuffisances informationnelles conduisent à des effets pervers : un trop grand nombre de passagers excipent de leur ignorance et de leur bonne foi quand les douaniers contrôlent leurs bagages avec d'importantes quantités de produits carnés, avec un régime de sanctions qui n'est pas compris ni légitime aux yeux des mis en cause. Plusieurs acteurs entendus par la mission d'information estiment pour cette raison qu'il est indispensable de rendre l'interdiction omniprésente et explicite, sur le modèle de la lutte contre la contrefaçon, afin d'inscrire l'interdiction dans les habitudes des voyageurs et en finir avec l'invocation de la bonne foi des passagers dont la marchandise est saisie.

Le point de vue des douaniers sur la lisibilité de la réglementation

Lors d'une table ronde ayant réuni début juillet 2025 les principaux syndicats représentatifs du personnel des douanes, les douaniers ont confirmé à la mission d'information que la plupart des voyageurs invoquent l'ignorance de la réglementation, dans la mesure où « un passager peut transporter plusieurs kilos de viande interdite ou des spécimens d'espèces protégées sans avoir été informé une seule fois des interdictions en vigueur » (FO Douanes).

L'insuffisante connaissance de la réglementation par les passagers nuit à la qualité de la réponse douanière : « on constate un manque criant d'information ciblée à destination des voyageurs. L'ignorance de bonne foi est encore trop souvent invoquée, ce qui affaiblit l'efficacité des mesures de contrôle » (Unsa Douanes).

Les agents entendus par la mission ont évoqué des pistes afin de réduire ce déficit informationnel : « La sensibilisation devrait pouvoir commencer avant même le voyage, continuer pendant et jusqu'à l'arrivée des passagers à Roissy » (Solidaires Douanes). C'est toute la chaîne du parcours voyageur qui doit contribuer à résorber la méconnaissance, voire l'ignorance réglementaire, depuis l'achat du billet d'avion jusqu'au point de passage douanier dans le pays d'arrivée, en passant par l'aéroport de départ la compagnie qui opère le transport des passagers.

Les représentants de la CGT Douanes plaident pour un renforcement significatif des effectifs et des moyens consacrés à la lutte contre ce trafic en particulier, mais également pour contrer l'entrée d'autres produits illégaux et de stupéfiants, pour une raison qui s'explique par la nature même de l'activité douanière : « le métier de douanier reste un métier manuel : pour trouver des marchandises de fraude, il faut ouvrir un carton, un colis, une valise et vérifier de visu ».

L'information des passagers doit faire l'objet d'un soin tout particulier de la part de l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de transport, pour mettre fin une fois pour toutes à la méconnaissance des interdictions de transport. En favorisant la visibilité, la compréhension et les menaces que fait peser le trafic d'espèces sauvages et de produits carnés illégaux pour la santé, l'environnement, la sécurité, on peut espérer un changement des comportements et une adhésion plus forte des voyageurs aux mesures de lutte contre ce trafic.

La mission estime ainsi qu'il est indispensable de renforcer la communication et la sensibilisation des voyageurs, pour en finir avec des flux incessants qui congestionnent les capacités de contrôle douanier tout en dispersant les moyens consacrés à la lutte contre le trafic d'espèces protégées et au démantèlement de réseaux transnationaux qui réalisent des profits colossaux avec une prise de risque bien inférieure à celle qui caractérise d'autres types de trafics illégaux.

3. Une réponse judiciaire insuffisamment réactive et agile qui explique la persistance des flux

Une autre raison susceptible d'expliquer les difficultés persistantes de la France à enrayer ce trafic tient à la difficulté, pour les autorités douanières et la justice, de mettre en oeuvre une réponse pénale réactive, dissuasive et adaptée à la gravité des menaces sanitaires que fait peser l'importation d'espèces protégées et de produits carnés en dehors de tout contrôle sanitaire. La difficulté qui se pose aux autorités douanières et aux forces de l'ordre n'est pas liée au niveau des sanctions qu'ils doivent mettre en oeuvre, celles-ci ayant été renforcées ces dernières années, mais au fait qu'elles constituent des instruments juridiques peu agiles pour contrer la nature et à l'intensité de ces crimes et délits.

Le cadre normatif a en effet évolué à plusieurs reprises ces dernières années afin de renforcer la sévérité du dispositif pénal en la matière, pour répondre aux exigences de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, demandant aux États membres d'établir des sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour les espèces protégées, l'architecture normative repose sur la Convention de Washington (Cites), transposée dans le droit de l'Union par les règlements (CE) n° 338/97 et 865/2006, plus stricts que le texte international37(*).

Outre ces dispositions de droit international et européen qui s'appliquent à la France, plusieurs dispositions de droit national prohibent et sanctionnent l'importation illégale d'espèces protégées, déclinée par le code de l'environnement, notamment aux articles L. 411-1 à L. 415-6. Ils interdisent l'importation, l'exportation, la détention et la commercialisation d'espèces protégées sans les autorisations nécessaires. Pour les produits carnés et produits d'origine animale, le code rural et de la pêche maritime contient des articles relatifs à la santé et à la protection animales, ainsi qu'à la sécurité sanitaire des aliments. Les articles L. 236-1 et L. 236-1 A prévoient des interdictions et des sanctions en cas d'introduction de produits d'origine animale non conformes aux normes sanitaires.

La loi dite « Biodiversité » du 8 août 201638(*) a renforcé le quantum des peines applicables pour les atteintes au patrimoine biologique (espèces animales non domestiques et espèces végétales non cultivées), dont font partie les espèces protégées. L'article 129 de cette loi a ainsi doublé les peines d'emprisonnement encourues, de 1 à 2 ans, et décuplé l'amende, de 15 K€ à 150 K€ d'amende, pour les infractions définies à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, comme le fait de porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ou à la conservation d'espèces végétales non cultivées. Une modification ultérieure de cet article, apportée par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, a relevé le quantum de la peine encourue de deux à trois ans, permettant d'effectuer certaines investigations dans le cadre de commissions rogatoires ou pour des techniques spéciales d'enquête, en le portant également à sept ans en cas de commission en bande organisée, sanction codifiée quant à elle à l'article L. 415-6 du code de l'environnement.

La France dispose ainsi d'un cadre de réponse pénal parmi les plus répressifs en Europe concernant le trafic d'espèces protégées. En effet, une évaluation a été faite, à la demande de la Commission européenne, de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 et a fait l'objet du dépôt d'un rapport le 28 octobre 2020. Selon ce rapport, les peines de prison encourues en France se situaient au-dessus de la médiane et les peines d'amende au niveau de la médiane des autres États membres.

Nous bénéficions ainsi d'un arsenal juridique particulièrement étoffé, qui vise à s'adapter à la diversité des biens appréhendables, reconnu au niveau international. Les sanctions pour l'importation illégale de produits carnés et d'espèces protégées sont lourdes et visent à être dissuasives. Elles peuvent être de nature administrative, douanière ou pénale, le droit offrant un large éventail de sanctions, de la simple amende administrative à des peines de prison lourdes pour la criminalité organisée.

L'ensemble de ces dispositifs s'applique quelle que soit la nationalité des auteurs. Toutefois, s'agissant des faits du bas du spectre, le choix d'une transaction douanière semble être une réponse plus efficace à mettre en oeuvre pour les contrevenants d'habitude, dans la mesure où elle est appliquée dès le stade du contrôle et permet une application immédiate des amendes transactionnelles, plutôt que la voie judiciaire, longue à initier et à instruire, avec un magistrat qui statuera en pure perte, avec un contrevenant qui aura quitté depuis longtemps le territoire national.

Malgré cet édifice normatif robuste et progressivement renforcé, avec des importations illégales de viande de brousse ou d'espèces protégées susceptibles d'être punies jusqu'à 150 000 € d'amende et trois ans d'emprisonnement, la réponse judiciaire est cependant défaillante pour faire face aux importations illégales de viande de brousse. Les voyageurs le savent : certains trafiquants, qui font plusieurs aller-retours par semaine entre les pays d'approvisionnement de la viande de brousse et l'aéroport Charles de Gaulle, perpétuent leur trafic en toute impunité car ils se savent hors d'atteinte par le système de maintien de l'ordre. Certains trafiquants, redevables de plusieurs milliers d'euros d'amendes douanières, continuent leur trafic en toute impunité, sans jamais être inquiétés.

Le faible taux de poursuite des contrevenants par les autorités judiciaires n'encourage pas non plus les agents des douanes à entamer des procédures d'infractions, par ailleurs assez longues, si elles ont peu de chance d'être suivies d'effet. Les douaniers entendus par la mission d'information ont ainsi résumé leur sentiment vis-à-vis des mesures judiciaires susceptibles d'être activées : « la réponse judiciaire classique se révèle souvent trop lente, lourde et inadaptée face à des flux massifs et quotidiens d'infractions. Pour gagner en efficacité, il est essentiel de privilégier des procédures simplifiées, réactives et immédiatement applicables, incluant notamment des sanctions administratives automatiques dans les cas les plus courants » (Unsa Douanes).

La justice pénale spécialisée est en effet confrontée à plusieurs difficultés récurrentes et structurelles, telles que la carence des moyens d'enquête spécialisée ou la complexité des investigations à mettre en oeuvre pour ce type de faits, notamment au regard de leur dimension internationale. Ces freins sont de nature à entraver l'aboutissement des affaires dans des délais raisonnables, conditions d'une réponse pénale efficace.

En dépit des difficultés à qualifier un trafic qui n'est pas défini légalement en tant que tel, mais que l'on peut appréhender en retenant les faits de détention, de transport, d'importation, d'exportation, d'acquisition et de cession d'espèces animales protégées, la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a indiqué dans ses réponses au questionnaire du rapporteur que l'activité judiciaire pénale en matière de trafic d'espèces animales protégées a concerné entre 1 430 et 1 679 personnes chaque année entre 2021 et 202439(*).

Pour les espèces non protégées au titre de la Cites ou par le droit français, les poursuites judiciaires sont nettement plus rares, d'où le sentiment d'une certaine impunité pour les voyageurs concernés, la confiscation des produits faisant bien souvent office de sanction faute de moyens, de temps d'instruction ou de magistrats spécialisés, générant une forme de lassitude de la part des douaniers.

L'importance du nombre de voyageurs concernés, notamment selon les provenances de vols, ne permet pas d'apporter une réponse répressive systématique à tous les faits, tous les passagers ne pouvant être contrôlés, ce qui est de nature à amoindrir l'efficacité des réponses douanières et pénales puisque les auteurs peuvent compter sur cet aléa. Ce décalage entre la gravité des faits et la réponse judiciaire affaiblit considérablement l'effet dissuasif du droit. Il contribue également à l'invisibilité du problème dans l'opinion publique.

Le défi demeure d'assurer une réponse contentieuse pleinement cohérente et suffisamment dissuasive, en particulier face à un trafic international très lucratif et souvent lié à la criminalité organisée, mais également pour réduire significativement la masse des passagers qui transportent de petites quantités de produits carnés : ces flux incessants mobilisent en continu les moyens douaniers et les détournent des enjeux sanitaires et financiers les plus aigus, liés au trafic organisé par des réseaux criminels transnationaux.

La circulaire du 16 décembre 2013 relative au trafic d'espèces protégées40(*) insiste ainsi sur la nécessaire fermeté de la réponse pénale, dont elle détaille la mise en oeuvre, selon les typologies de faits. Cette circulaire, publiée à une époque où le phénomène était moins aigu, appelle à ce que ce contentieux fasse l'objet d'un traitement spécifique par le référent « environnement » du parquet, lequel doit s'attacher à être clairement identifié par l'ensemble des acteurs de la lutte contre ces trafics. Cette circulaire conseille notamment de proscrire la conclusion de transaction douanière dans le cas de comportements récidivistes, en énonçant que « les responsables des trafics organisés à grande échelle devront systématiquement faire l'objet de poursuites devant les tribunaux répressifs et de réquisitions empreintes de fermeté. Dans le montant des amendes requises, vous veillerez à prendre en compte, outre la situation économique de l'intéressé, la valeur des spécimens en cause dont l'estimation pourra apparaitre dans l'enquête initiale, ou en vous renseignant auprès des services spécialisés. »

La cohérence de la réponse pénale dépend également de la coordination de l'action de l'autorité judiciaire et des administrations compétentes. L'instauration récente, par un décret de septembre 202341(*), des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (Colden), constitue une avancée positive et encourageante. Cette instance a en effet pour vocation de favoriser l'échange d'informations et la prise de décisions coordonnées en matière de protection environnementale et de lutte contre ces trafics. Le pilotage opérationnel des Colden et la manière dont ces structures s'empareront de ces sujets seront déterminants pour le renforcement de l'efficacité de la lutte contre les trafics d'espèces sauvages.

Aujourd'hui, face aux flux en présence, la voie judiciaire n'est pas en mesure d'appréhender l'intégralité des faits et des infractions, ce qui n'est d'ailleurs pas souhaitable. En effet, au-delà des questions des capacités de contrôle permettant la découverte des faits, d'investigation par les services enquêteurs et de traitement judiciaire, de nombreux faits de faible intensité, tels que l'importation limitée de produits carnés dans le cadre d'une consommation personnelle, ne nécessitent pas la saisine d'une juridiction et trouvent une réponse bien plus efficace dès le stade de la constatation des faits, dans la mise en oeuvre d'une transaction douanière au moment du contrôle.

Le traitement douanier de ces constatations repose sur la mise en oeuvre de modalités appropriées de contrôle, permettant de différencier les faits en fonction de leur gravité, selon par exemple les quantités importées, la présence ou non d'espèces Cites ou les cas de récidive. Ces critères font régulièrement l'objet de protocoles entre les parquets généraux et l'administration des douanes, qui permettent d'articuler l'action des douanes et celle de l'autorité judiciaire et de proportionner la réponse douanière et judiciaire aux infractions constatées. Ces protocoles favorisent la mise en oeuvre d'une réponse administrative rapide et efficace pour les faits du bas du spectre, qui constituent la plus grande masse de ce contentieux, comme l'importation de petites quantités de viande d'espèces non protégées, ce qui permet de privilégier la mobilisation des services d'enquêtes voire des services spécialisés et la réponse judiciaire pour les affaires les plus graves et complexes.

S'agissant des faits du bas du spectre, la majorité des constatations font l'objet d'une réponse douanière consistant en un dessaisissement des marchandises et à l'application, le cas échéant, d'une amende douanière prononcée dans le cadre d'une transaction douanière, qui permet un recouvrement immédiat des sommes42(*). La transaction douanière impose à l'infracteur de s'acquitter d'une amende dite « transactionnelle » après abandon des spécimens saisis, faisant ainsi cesser les poursuites. Des seuils peuvent être fixés au préalable avec les parquets pour savoir jusqu'à quel nombre de spécimens une transaction peut être accordée. Au-delà de ces seuils ou en l'absence de ceux-ci, le parquet sera informé de la saisie afin de décider des suites à donner.

Tout efficace que soit cette procédure, elle est néanmoins longue et complexe à mettre en oeuvre dans l'espace confiné réservé aux contrôles douaniers situé dans l'enceinte aéroportuaire, au sortir de vols transportant plusieurs centaines de passagers dont une proportion significative des bagages contient des marchandises prohibées. Du fait des contraintes procédurales pesant sur l'édiction des amendes douanières, ces constatations incessantes ne peuvent se transformer en sanction s'appliquant à tous les passagers contrevenants.

Il est également malaisé pour les douaniers de déterminer un montant d'amende à la hauteur des bénéfices générés par ce commerce illicite et des risques sanitaires et environnementaux qu'il engendre. La mission estime en effet que le quantum des peines doit mieux refléter la réalité des différentes menaces que ce trafic fait peser, afin de réduire les flux et concentrer les moyens douaniers sur les trafics structurés mis en oeuvre par des réseaux transnationaux.

De nombreux acteurs entendus par le rapporteur estiment en définitive que les juridictions françaises disposent d'un arsenal juridique complet et adapté, permettant de répondre de manière cohérente et efficace aux enjeux de la criminalité environnementale transnationale dans sa globalité, même si l'édiction des sanctions et la perception des amendes prévues pour le trafic de viande de brousse pourraient être simplifiées.

Les difficultés ne tiennent pas à la norme en elle-même, mais découlent de la manière dont elle est mise en oeuvre par des juridictions engorgées, qui doivent par ailleurs répondre à de multiples priorités pénales. Pour cette raison, les évolutions les plus transformatrices dans la lutte contre ce trafic ne seront pas de nature législative ni judiciaire, mais sont plutôt à chercher du côté du renforcement des moyens douaniers et de la coopération inter-services et internationale.

4. Une criminalité transnationale complexe à appréhender dont la lutte requiert une prise de conscience internationale et un cadre renforcé de coopération

La dernière difficulté sur laquelle achoppent les autorités françaises pour lutter efficacement contre le trafic d'espèces protégées tient à l'organisation et à la structuration des réseaux criminels transnationaux qui se livrent à cette activité criminelle : ils mettent en oeuvre des modes opératoires agiles, qui s'enchevêtrent avec d'autres trafics et mobilisent des moyens humains significatifs, des « mules » aux têtes de réseau. Le recours à des chaînes logistiques complexes met bien souvent en échec les capacités de détection douanière : Interpol estime ainsi que seuls 10 à 15 % du trafic d'espèces sauvages serait intercepté, ce qui paraît une fourchette optimiste d'après les dires des acteurs de terrain et scientifiques entendus.

Ce trafic est malaisé à appréhender et à cartographier, dans la mesure où il peut revêtir des formes multiples, avec des organisations aussi bien individuelles que familiales, mais également mafieuses. La profitabilité et les risques encourus par les trafiquants expliquent que les réseaux aient investi ce segment criminel et perfectionné leurs modes opératoires. Le trafic d'espèces sauvages est de plus en plus souvent le fait de réseaux criminels organisés, sophistiqués et adaptables : ils utilisent des techniques de dissimulation élaborées, corrompent parfois des agents, et exploitent les failles des systèmes de contrôle. La direction générale des douanes et d'autres experts ont signalé à la mission d'information que plusieurs tendances indiquent un glissement progressif d'un marché de niche vers un phénomène criminel plus diffus, mondialisé et difficile à endiguer, ce qu'illustrent notamment les opérations coups de poing coordonnées au niveau international par l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

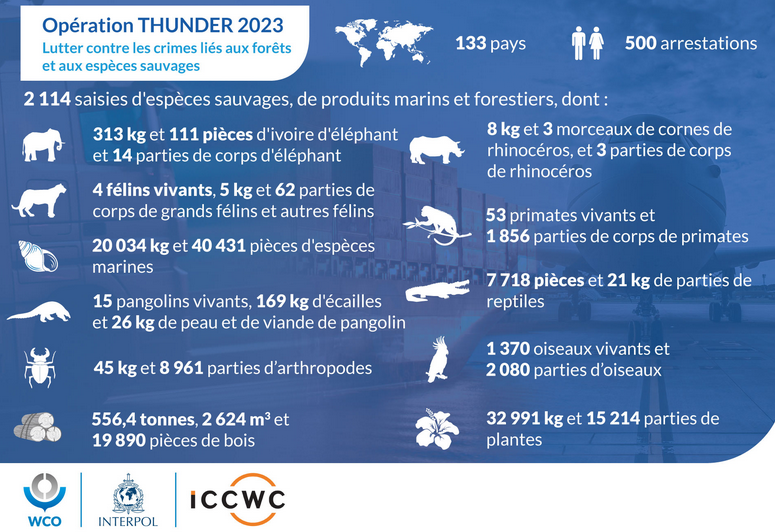

Les opérations Thunder, des coups

de filet instructifs

sur les dynamiques et les modalités du trafic

d'espèces sauvages

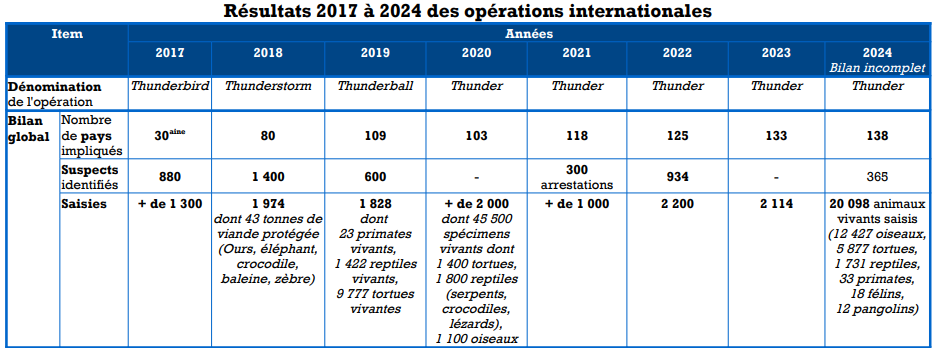

Lancée en 2017, sous le nom Opération Thunderbird puis Thunderstorm et enfin Thunder, cette initiative vise à lutter contre le commerce illégal et la criminalité transnationale liée à la faune et à la flore sauvage, ainsi que la récolte illégale et le braconnage. Cette opération a aussi été conçue dans le but de permettre aux pays participants de tester et d'améliorer leurs capacités organisationnelles, leurs méthodes et le partage de renseignements entre les différents services au niveau national et international. Lors des dernières éditions, plus de 130 pays ont participé à l'opération Thunder.

Cette initiative est portée conjointement par Interpol et l'OMD, en réponse au constat des Nations Unies qui mettait en avant l'essor et la structuration internationale de la criminalité environnementale, notamment en raison du fait qu'elle se singularise par une balance coût-bénéfice plus avantageuse face aux sanctions pénales que d'autres formes de criminalité.

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects

Ces opérations sont devenues une initiative annuelle majeure en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et au bois, qui met en lumière les enjeux afférents à ces trafics et mobilise des milliers de fonctionnaires des douanes, de la police, de la faune et de l'environnement à travers le monde. Les premières opérations, baptisées Thunderbird, avaient un champ plus restreint, se focalisant sur le trafic d'oiseaux. À compter de 2019, le champ de recherche et d'intervention s'est progressivement élargi au contrôle et au transit de l'ensemble des espèces sauvages.

L'approche collaborative de cette opération permet de lutter plus efficacement contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts en favorisant le développement des enquêtes sur les affaires, de la saisie aux poursuites judiciaires. La coopération douanière et les échanges de renseignements lors de l'opération Thunder avec l'ensemble des acteurs internationaux comme l'OMD, Interpol, Europol et nationaux (OFB, Gendarmerie) permet d'affiner les méthodes et les modalités de coopération nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre ces trafics.

En dehors des bénéfices directs de cette opération spécifique, la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a indiqué à la mission d'information que l'opération Thunder a permis le développement d'autres coopérations interservices permettant de mener à bien des opérations synchronisées en métropole, en outre-mer et entre les différents pays afin d'identifier les filières (exemple des civelles), intercepter des flux et de démanteler les réseaux ou poursuivre les trafiquants.

L'ICCWC estimant que la majeure partie des affaires sont liées à des réseaux transnationaux de mieux en mieux structurés qui peuvent financer d'autres formes de criminalité notamment grâce au blanchiment, cela démontre la nécessité de la coopération transversale et internationale afin de dépasser le cadre des simples saisies pour pouvoir remonter les filières. Suivant les flux et les espèces, certains services vont pouvoir agir sur le trafic en coupant la demande, d'autres en agissant sur l'offre, certains pour interrompre les routes empruntées.

Source : Solidaires Douanes

Les opérations Thunder démontrent que, face à un trafic globalisé, la réponse doit être coordonnée. La coopération douanière et l'échange d'informations sont des leviers essentiels à renforcer : ciblage des flux suspects, actions synchronisées, partage en temps réel des données Cites et création d'unités mixtes pérennes, autant de moyens à l'efficacité prouvée pour entraver les trafics d'espèces sauvages et tarir les flux.

Les pays sont confrontés à des défis de taille dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages en raison de la complexité et de l'ampleur des réseaux de trafic impliqués. Les trafiquants utilisent des méthodes de dissimulation de plus en plus sophistiquées, telles que des compartiments secrets dans les cargaisons, des étiquettes trompeuses ou de faux permis Cites, ce qui complique la détection. Les volumes colossaux du commerce et les ressources limitées, notamment le manque de main-d'oeuvre, de technologies de scan avancées et de capacités médico-légales, entravent les efforts de répression. De plus, la corruption et la faiblesse des cadres juridiques des pays sources permettent aux trafiquants d'exploiter les failles, d'échapper aux poursuites et d'utiliser les capacités de transports publics de voyageurs.

Si les vecteurs aériens et maritimes sont connus et documentés, tous les vecteurs sont utilisés, le trafic par colis express ou postaux connaissant une progression constante, dont la détection constitue un véritable défi pour les autorités douanières. Ces évolutions s'expliquent par la nature même des produits trafiqués : plus une espèce est menacée et difficile à obtenir légalement, plus sa valeur est élevée sur le marché illégal et plus désirable est sa possession pour les collectionneurs. Certains spécimens sont considérés comme des investissements, générant une spéculation qui alimente une forte demande et incite les réseaux criminels à y répondre en mettant en oeuvre des filières logistiques intégrées, depuis les pays sources jusqu'aux pays de destination.

Face à un trafic dont la demande s'internationalise et qui repose de plus en plus fréquemment sur des réseaux criminels fortement dotés en moyens logistiques et humains, la mission d'information constate plusieurs carences de l'action publique, qui l'amèneront à formuler au cours des pages qui suivront plusieurs pistes d'amélioration pour y remédier :

- le défi de renforcer les capacités de détection douanière dans un contexte de progression marqué du transport aérien ;

- l'enjeu de faire progresser l'information et la sensibilisation des voyageurs aux risques sanitaires et aux interdictions d'emports d'espèces protégées et de produits carnés ;

- la nécessité de mettre en oeuvre des sanctions dissuasives et proportionnées qui permettront de tarir les flux carnés non criminels qui embolisent les contrôles douaniers ;

- et le développement d'une coopération internationale renforcée pour contrer les réseaux transnationaux qui font prospérer un trafic porteur de nombreux risques pour la santé humaine et animale, la biodiversité et le commerce légal.

* 34 https://theconversation.com/trafic-aerien-mondial-une-croissance-fulgurante-pas-prete-de-sarreter-116 107

* 35 https://essentiel.groupe-adp.com/fr/la-nouvelle-dynamique-du-marche-aerien-se-confirme

* 36 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-compagnies-aeriennes-anticipent-deux-fois-plus-de-passagers-dans-20-ans-20 240 718

* 37 Cette architecture normative sera présentée au sein de la seconde partie du présent rapport d'information.

* 38 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

* 39 « Nous avons identifié que, de 2021 à 2024, entre 471 et 508 personnes ont été condamnées chaque année pour ce type de faits de trafic d'espèces protégées ou qui indirectement en révèlent nécessairement l'existence, à travers les mesures législatives ou réglementaires de protection particulières dont les espèces font l'objet. Il convient toutefois de compléter ces chiffres en précisant que sur cette même période, entre 1430 et 1679 personnes ont fait l'objet d'une orientation pénale. Entre 96,9 et 98,2 % des affaires poursuivables ont fait l'objet d'une réponse pénale, cette réponse pouvant être la mise en oeuvre d'une procédure alternative ou de poursuites. »

* 40 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ ?id=37 794

* 41 Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l'eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales.

* 42 La transaction douanière est prévue à l'article 350 du code des douanes, qui prévoit que « l'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger ».