HYDROÉLECTRICITÉ : FAIRE BARRAGE

À LA MISE EN

CONCURRENCE

I. ÉNERGIE ANCIENNE, PILOTABLE ET DÉCARBONÉE, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OBÉRÉES PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE, VIEUX DE PLUS DE 20 ANS

A. REPRÉSENTANT 12 % DE NOTRE PRODUCTION ÉLECTRIQUE, DONT 42 % DE CELLE RENOUVELABLE, L'HYDROÉLECTRICITÉ CONSTITUE UN ATOUT POUR NOTRE TRANSITION ET NOTRE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUES

1. L'énergie hydraulique : une énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été adoptées au sortir des deux guerres mondiales

L'énergie hydraulique constitue une énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été adoptées au sortir des deux guerres mondiales.

En France, les barrages hydrauliques ont été construits, d'abord à des fins de navigation et d'irrigation, dès le XIXe siècle, puis de production d'électricité, au XXe siècle. Plus spécifiquement, les premiers barrages hydroélectriques ont été édifiés dans les années 1920 et les derniers dans les années 1990.

L'énergie hydraulique, elle-même, nourrit à un lien très spécifique avec notre pays. En effet, c'est l'ingénieur Aristide Bergès, issu d'une famille de papetiers de l'Ariège, qui a démontré la viabilité du recours à cette énergie, d'abord pour l'industrie, en 1867, puis pour l'électricité, en 1882. Il a forgé l'expression de « houille blanche », pour populariser l'hydroélectricité, en opposition à la « houille noire », qui désignait alors le charbon. L'exposition universelle de Paris en 1889 a offert une vitrine mondiale à cette innovation2(*).

Dans ce contexte, la loi du 16 octobre 2019 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a posé les fondements du cadre légal applicable aux activités hydroélectriques, en instituant pour ces activités un régime concessif soumis au contrôle de l'État.

Tout d'abord, cette loi a nationalisé l'énergie hydraulique, en posant le principe selon lequel « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. » (article 1er). Plus encore, elle a distingué le régime des concessions de celui des autorisations, en plaçant sous ce premier régime « les entreprises qui ont pour objet principal la fourniture de l'énergie à des services publics de l'État, des départements, des communes et des établissements publics ou à des associations syndicales [...] dont la puissance maximum [...] excède 150 kilowatts [...] et les entreprises dont la puissance maximum excède 500 kilowatts. » (article 2). Enfin, elle a prévu un renouvellement au moins décennal des concessions, en instituant un droit de préférence au profit du concessionnaire sortant, en ces termes : « Dix ans au moins avant l'expiration de la concession, l'administration doit notifier au concessionnaire si elle entend ou non lui renouveler sa concession [...] Le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. »

Par la suite, la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a consolidé le cadre légal afférent aux activités hydroélectriques, en renforçant le contrôle exercé par l'État.

En effet, cette loi a nationalisé la production d'électricité (article 1er) et a transformé Électricité de France (EDF) en établissement public national industriel et commercial (EPIC) (article 2).

Cependant, plusieurs lois ont bouleversé le cadre légal prévu pour les activités hydroélectriques, en distendant le contrôle opéré par l'État.

Tout d'abord, la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est venue relever de 0,15 ou 0,5 à 4,5 mégawatts (MW) le seuil distinguant le régime des concessions de celui des autorisations (article 25).

Plus encore, la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a transformé le groupe EDF en société anonyme, dont le capital doit être détenu par l'État, à hauteur d'au moins 70 % (article 24).

Or, depuis la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (article 38), sauf lorsqu'elles sont confiées à un établissement public (article 41).

Autre point, la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a supprimé le droit de préférence au profit du concessionnaire sortant en cas de renouvellement d'une concession (article 7).

Cependant, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite « Transition énergétique », a précisé que le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) s'applique aux personnels des concessions hydrauliques, sans que le renouvellement d'une concession puisse y faire obstacle (article 171).

La montée de l'État au capital du groupe d'EDF, de 70 à 100 %, par la loi du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe EDF d'un démembrement (article 1er), n'a pas modifié cette situation, dans la mesure où ce groupe demeure une société anonyme.

Cependant, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)3(*) a indiqué en ces termes que cette configuration serait de nature à faciliter la constitution d'une quasi-régie : « Si la nationalisation du groupe EDF ne permet pas aujourd'hui à elle seule de s'affranchir d'un renouvellement par mise en concurrence des contrats de concession, elle constitue néanmoins une nouvelle opportunité notamment pour les conditions à remplir pour l'attribution de contrats de concessions hydroélectriques à une quasi-régie. En effet, la détention par des capitaux publics est une des conditions cumulatives requises pour qualifier une relation de quasi-régie. »

Hormis les concessions hydroélectriques du groupe EDF, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, a institué une concession unique pour l'ensemble de ces travaux d'aménagement, octroyée par décret (article 2). Cette concession a été confiée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) par un décret du 16 juin 1934.

La loi du 4 janvier 1980 relative à la CNR a précisé son statut de société anonyme, dont la majorité du capital est détenu par les collectivités territoriales et par d'autres personnes morales publiques, ainsi que ses missions, notamment la production et la commercialisation de l'électricité dans le cadre de la concession précitée (article 1er).

Plus récemment, la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône, dite « Aménagement du Rhône », a permis de prolonger la concession du Rhône attribuée à la CNR jusqu'au 31 décembre 2041 (article 1er). À l'initiative du Sénat, cette loi a placé les missions de cette concession sous le timbre des objectifs énergétiques nationaux, dont l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 (article 2).

Pour la DGEC4(*), cette concession, distincte de celles du groupe EDF, n'appelle pas à voir son mode de renouvellement évoluer sur les deux prochaines décennies : « S'agissant de la concession du Rhône octroyée à la CNR, celle-ci a fait l'objet d'une prolongation jusqu'en 2041 par la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône. Le mode de renouvellement de cette concession après 2041 doit être examiné, au même titre que le renouvellement des autres concessions. »

2. Les installations hydroélectriques : une diversité d'installations, partagées entre le régime des concessions et celui des autorisations, selon leur puissance

La filière hydroélectrique regroupe une diversité d'installations hydrauliques, qui relèvent du régime des concessions ou de celui des autorisations, selon leur puissance.

D'un point de vue technique, différents types d'installations hydrauliques existent5(*) :

- les installations dites « au fil de d'eau », qui turbinent tout ou partie du débit des cours d'eau sans capacité de stockage ;

- les installations dites « par éclusées », qui disposent d'une petite capacité de stockage ;

- les « centrales de lac », qui bénéficient d'une plus grande capacité de stockage ;

- les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), qui fonctionnent en circuit fermé.

D'un point de vue juridique, l'article L. 511-5 du code de l'énergie, dans la filiation de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980 susmentionnée, place les installations hydrauliques sous le régime des concessions, lorsque leur puissance excède 4,5 mégawatts (MW), et sous le régime des autorisations, dans le cas contraire. S'agissant des installations relevant du régime des autorisations, l'article L. 531-1 du même code les soumet en principe à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)6(*), prévue à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, et, plus largement, au régime de l'autorisation environnementale (AE), mentionné à l'article L. 181-1 du même code.

L'article R. 521-1 du code de l'énergie précise que l'octroi d'une installation relevant du régime des concessions relève du ministre chargé de l'énergie, pour les concessions supérieures à 100 MW, et du préfet du département, dans les autres cas. Concernant l'autorisation environnementale délivrée à une installation relevant du régime des autorisations, l'article R. 181-2 du code de l'environnement fait du préfet de département l'autorité compétente et l'article R. 181-3 du même code fait du service de l'État chargé de la police de l'eau le service coordinateur de l'instruction des demandes d'autorisation.

Fait notable, l'article L. 524-1 du code de l'énergie dispose que le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion de l'eau7(*), qui est consulté sur toute décision de modification des conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques et comprend des représentants de l'État, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains et des associations représentatives d'usagers de l'eau. En outre, l'article L. 212-4 du code de l'environnement prévoit que le même représentant de l'État peut créer une commission locale de l'eau (CLE), qui est consultée pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et comporte des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées.

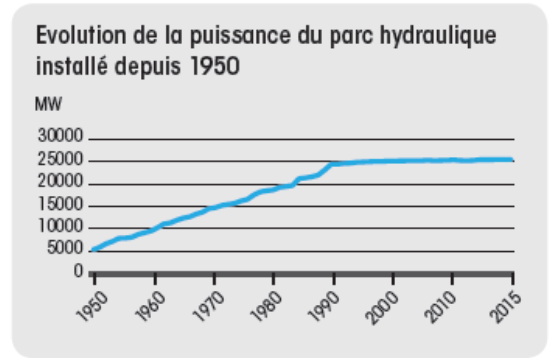

Au total, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE)8(*), le parc hydroélectrique français a regroupé 2 500 installations hydrauliques en 2020, dont 400 pour le régime des concessions et 2 100 pour celui des autorisations. Pour Réseau de transport d'électricité (RTE), la capacité installée de ce parc a atteint 25,7 gigawatts (GW) en 2023, soit 17,3 % de la capacité totale du parc électrique en 20239(*). Si la capacité installée du parc hydraulique a fortement cru des années 1950 aux années 1990, en passant de moins de 5 à plus de 25 GW grâce à la mise en service de grands barrages, elle est restée relativement stable depuis lors, ainsi que l'illustre le graphique suivant, tiré des travaux de la CRE10(*).

Sur les 400 concessions hydroélectriques évoquées par la CRE, 296 ont relevé du groupe EDF11(*) et 31 du groupe Engie12(*),13(*) - 12 via la Société hydroélectrique du Midi (Shem) et 19 via la Compagnie nationale du Rhône (CNR)14(*) - en 2021, les autres étant détenues par de petits producteurs indépendants. Selon la DGEC, on dénombre à date 340 concessions hydroélectriques représentant 500 usines hydroélectriques, dont la puissance est détenue par le groupe EDF, à hauteur de 19,5 GW, et par le groupe Engie, à hauteur de 3,7 GW - dont 740 MW pour la Shem et 3 GW pour la CNR.

Parmi ces installations hydrauliques, France Hydroélectricité a insisté sur le cas particulier des concessions dites « autorisables ».

Il s'agit des installations hydrauliques, comprises entre 0,5 et 4,5 MW, qui étaient exploitées sous le régime des concessions avant la loi du 15 juillet 1980 et doivent depuis lors être exploitées sous le régime des autorisations, mais seulement à l'expiration de leurs contrats de concession, en application du principe de non-réactivité des lois et des réglements et des principes généraux du droit des contrats.

L'association s'est exprimée en ces termes à leur sujet : « France Hydroélectricité fédère de nombreux petits concessionnaires hydroélectriques, à gestion publique ou privée, avec des puissances généralement inférieures à 15 MW. Les grandes concessions historiques (EDF, CNR, Shem) ne relèvent pas de son périmètre. Au sein de ces concessions, certaines sont concessibles (si leur puissance est supérieure à 4,5 MW) à l'issue de leur titre en cours ou échu et d'autres sont autorisables (si leur puissance est inférieure à 4,5 MW et supérieure à 0,5 MW). On dénombre environ 64 centrales de ce second type, pour une puissance de 134 MW. Ces concessions sont exposées aux mêmes difficultés que les concessions d'EDF (manque de visibilité induisant un blocage des investissements et manque de gros entretiens) et doivent faire partie de toute réforme à venir sur les fins de concessions. »

3. La production hydroélectrique : une activité économique importante et des bénéfices environnementaux intéressants

La filière hydroélectrique génère une production d'électricité renouvelable importante, qui contribue à la sécurisation de notre système électrique et hydraulique, à la décarbonation de notre économie et encore au développement de nos territoires.

En 2023, la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique a atteint 58,8 térawattheures (TWh), ce qui a représenté 11,9 % de la production d'électricité totale et 41,5 % de celle renouvelable, selon RTE15(*). C'est donc la 2e source d'électricité, après l'énergie nucléaire, et la 1ère source d'électricité renouvelable, devant l'énergie éolienne.

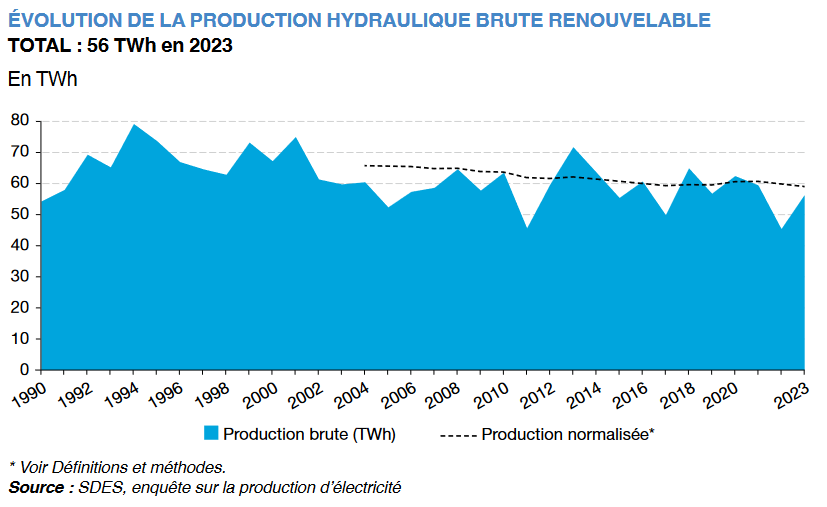

Pour la DGEC, la même année, la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique a atteint 56 TWh, ce qui a représenté 14,5 % de notre consommation d'énergie primaire renouvelable et 15,3 % de notre production d'énergie primaire renouvelable16(*).

La production hydraulique est restée relativement stable sur les vingt dernières années. Pour autant, elle a fortement varié selon le volume des précipitations, le débit des fleuves et le niveau des stocks. Les faibles années de production, en 1990, 2005, 2011, 2017 et 2022, son niveau de production est resté autour de 50 TWh. À l'inverse, les années de forte production, en 1992, 1994, 1999, 2001 et 2013, ce niveau a atteint autour de 70 TWh. Le retour à de meilleures conditions métrologiques a fait augmenter de 24 % ce niveau entre 2022 et 2023. Le graphique ci-dessous, tiré des travaux de la DGEC, montre cette évolution17(*).

Au-delà de la production d'électricité en tant que telle, l'énergie hydraulique apporte de multiples bénéfices :

- énergie pilotable, elle contribue à la stabilité et la flexibilité du réseau électrique, à la sécurité des personnes et des biens, à l'alimentation en eau et à l'irrigation des cultures, et enfin à la navigation fluviale et aux activités de loisirs ;

- énergie renouvelable, elle participe à la décarbonation de notre économie, ses émissions de gaz à effet de serre (GES) étant limitées entre 40 et 70 grammes d'équivalents en dioxyde de carbone par kilowattheure (gCO2eq/kWh), selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)18(*) ;

- énergie mature, elle concourt à la maîtrise des coûts et des prix de l'électricité, ses coûts unitaires moyens étant de 30 à 50 € / MWh pour les grandes installations au fil de l'eau, de 70 à 90 € pour celles de forte puissante et exploitant des hautes chutes et de 70 à 160 € pour celles de plus faible puissance, selon la DGEC19(*) ;

- énergie territorialisée, elle génère des activités rémunératrices, notamment dans les régions montagneuses ou rurales, le marché de l'hydroélectricité ayant représenté 3,6 milliards d'euros (Mds) en 2016, dont 636 millions d'euros (M€) d'investissements et 91 M€ d'exportations, ainsi que 12 600 emplois, selon l'Ademe20(*).

4. Les concessions hydroélectriques échues du groupe EDF : des concessions placées sous un régime transitoire dit « des délais glissants »

Les concessions hydroélectriques du groupe EDF arrivées à échéance n'ont pas pu être renouvelées, en raison d'un différend entre la Commission européenne et l'État.

Aussi ont-elles été placées sous un régime transitoire dit « des délais glissants ».

Depuis la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015 (article 116), ce régime permet la prorogation de ces concessions aux conditions antérieures (article L. 521-16 du code de l'énergie).

En contrepartie, une redevance ad hoc proportionnelle aux recettes leur est appliquée (article L. 523-3 du même code), sur le même modèle que celle afférente aux concessions non échues (article L. 523-2 du même code), en application de la loi du 28 décembre 2018 de finances initiale pour 2019 (article 27). Le produit de cette redevance est alloué à l'État (pour moitié), aux départements (pour un tiers), aux communes (pour 1/12ème) et aux groupements de communes (pour 1/12ème). Un prix cible de l'électricité sert de plafond au versement des parts des collectivités territoriales et de leurs groupements, depuis la loi du 30 décembre 2022 de finances initiale pour 2023 (article 127). Dans ce contexte, le taux de la redevance a été fixé à 40 % du résultat normatif de la concession, diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat (article R. 523-5 du même code). De son côté, le prix cible a été fixé à 100€/MWh, par un arrêté du 10 mai 2023 relatif aux prix cibles mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'énergie (article 2).

À l'initiative du Sénat, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite « Aper », (article 73) a permis l'inscription des dépenses d'investissements réalisés durant la période dite « des délais glissants » sur un compte dédié, afin que leur part non amortie puisse être remboursée au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (article L. 521-16 du même code).

Selon la DGEC, 38 concessions hydroélectriques échues du groupe EDF ont été placées sous ce régime transitoire dit « des délais glissants », au 31 décembre 2024. Ces concessions représentent une capacité installée de 3,15 GW, soit 16 % de la puissance hydraulique du groupe EDF21(*).

Le tableau ci-après, transmis par la DGEC, présente ces concessions. On constate que 60,5 % des concessions concernées sont arrivés à échéance dans les années 2020, contre 36,8 % dans les années 2010 et 2,6 % dans les années 2000. C'est donc un phénomène qui s'est récemment amplifié.

|

Nom de la concession |

Commune |

Puissance électrique installée (kW) |

Type de production (principale) |

Date de fin |

|

BANCAIRON/ COURBAISSE |

CLANS ; MALAUSSENE |

76 220 |

Fil de l'eau |

31/12/2003 |

|

CHAMBON (RESERVOIR) |

AURIS |

0 |

Lac |

31/12/2010 |

|

SAUTET/ CORDEAC |

CORDEAC ; CORPS |

133 900 |

Lac |

31/12/2011 |

|

LAC MORT |

ST BARTHELEMY DE SECHILIE |

8900 |

Lac |

21/02/2012 |

|

BROMMAT |

BROMMAT |

406 000 |

Lac |

31/12/2012 |

|

HAUTE DORDOGNE |

CHAMPS SUR TARENTAINE MAR |

275 700 |

Lac |

31/12/2012 |

|

LAVAUD GELADE |

FAUX LA MONTAGNE ; PEYRAT LE CHATEAU |

0 |

Lac |

31/12/2012 |

|

SARRANS/ BOUSQUET |

STE GENEVIEVE SUR ARGENCE |

184 950 |

Lac |

31/12/2012 |

|

BISSORTE/ SUPER-BISSORTE |

ORELLE |

818 260 |

Pompage |

31/12/2014 |

|

BRILLANNE/ LARGUE |

VILLENEUVE |

39 200 |

Lac |

31/12/2015 |

|

GIROTTE/ BELLEVILLE/ HAUTELUCE/ BEAUFORT/ VILLARD |

BEAUFORT ; VILLARD SUR DORON ; HAUTELUCE |

94 570 |

Lac |

31/12/2015 |

|

TEICH |

AX LES THERMES |

6100 |

Éclusée |

31/12/2017 |

|

PORTILLON |

BAGNERES DE LUCHON |

56 230 |

Lac |

31/12/2018 |

|

BAIGTS |

BAIGTS DE BEARN |

8630 |

Fil de l'eau |

31/12/2019 |

|

MONCEAUX-LA-VIROLE |

ST HILAIRE LES COURBES |

16 150 |

Lac |

31/12/2019 |

|

AIGLE |

CHALVIGNAC |

360 000 |

Lac |

31/12/2020 |

|

CAJARC |

CAJARC |

8500 |

Fil de l'eau |

31/12/2020 |

|

DAMPJOUX |

NOIREFONTAINE |

4900 |

Fil de l'eau |

31/12/2020 |

|

POINTIS-DE-RIVIERE |

POINTIS DE RIVIERE |

7000 |

Fil de l'eau |

31/12/2020 |

|

BAOUS (LE) |

BOUT DU PONT DE LARN |

13 630 |

Éclusée |

31/12/2021 |

|

GESSE/ ST-GEORGES |

AXAT ; BESSEDE DE SAULT |

12 400 |

Fil de l'eau |

31/12/2021 |

|

GUCHEN |

GUCHEN |

5560 |

Fil de l'eau |

31/12/2021 |

|

LABARRE |

FOIX |

4900 |

Fil de l'eau |

31/12/2021 |

|

LARDIT |

CAMPOURIEZ |

43 300 |

Lac |

31/12/2021 |

|

ORGEIX |

ORGEIX |

5000 |

Éclusée |

31/12/2021 |

|

ROUZE/ USSON |

ROUZE |

16 300 |

Éclusée |

31/12/2021 |

|

ST-GENIEZ-O-MERLE |

ST GENIEZ O MERLE |

36 600 |

Éclusée |

31/12/2021 |

|

VINTROU |

LE VINTROU |

31 500 |

Lac |

31/12/2021 |

|

PONT-ESCOFFIER |

LE BOURG D OISANS |

51 300 |

Fil de l'eau |

31/12/2022 |

|

ST-ETIENNE-CANTALES/ NEPES |

LAROQUEBROU ; ST ETIENNE CANTALES |

106 000 |

Lac |

31/12/2022 |

|

ASTON |

ASTON |

104 000 |

Éclusée |

31/12/2023 |

|

CASTELNAU-LASSOUTS |

LASSOUTS |

41 900 |

Éclusée |

31/12/2023 |

|

VAUFREY |

VAUFREY |

6300 |

Éclusée |

31/12/2023 |

|

CASTILLON/ CHAUDANNE |

CASTELLANE ; DEMANDOLX |

75 780 |

Lac |

31/12/2024 |

|

CIERP |

CIERP GAUD |

11 000 |

Fil de l'eau |

31/12/2024 |

|

PEAGE-DE-VIZILLE |

VIZILLE |

46 300 |

Fil de l'eau |

31/12/2024 |

|

PONT-DE-LA-REINE |

SALIGOS |

14 100 |

Fil de l'eau |

31/12/2024 |

|

RIVIERES |

RIVIERES |

23 200 |

Éclusée |

31/12/2024 |

Régime transitoire, le régime dit « des délais glissants » présente des avantages mais aussi des inconvénients :

- sur le plan des avantages, ce régime garantit la continuité de l'exploitation de la concession échue jusqu'à son renouvellement, ce qui permet de poursuivre la production énergétique et la gestion de l'eau et de maintenir un haut niveau de sécurité, sans vide juridique donc ;

- sur le plan des inconvénients, ce régime exclut tout développement ou toute modification qui ne serait pas prévu par le cahier des charges de la concession échue, ce qui n'offre, ni la possibilité juridique, ni la visibilité économique, nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements.

Parmi les autres inconvénients :

- le groupe EDF a souligné que l'exploitation des concessions échues n'est pas nécessairement favorable, car le concessionnaire est tenu d'exploiter une concession même déficitaire et de s'acquitter d'une redevance spécifique et élevée dans tous les cas ;

- s'agissant des concurrents du groupe EDF, ils ont pointé le manque d'investissements induit par les concessions échues. France Hydroélectricité a rappelé que le régime dit « des délais glissants » a conduit à un effet pervers, dans la mesure où ce régime conçu comme provisoire a eu tendance à s'éterniser, les concessions échues en relevant depuis 10 ans voire 20 ans. De son côté, l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (Afieg) a critiqué l'immobilisme induit par ce régime, caractérisé avec un sous-investissement chronique, une gestion environnementale obsolète et des redevances nationales ou locales manquantes. Dans le même esprit, l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode) a relevé la durée indéfinie, les incertitudes économiques et les recettes manquantes imputables à ce régime ;

- concernant les associations d'élus locaux, elles ont insisté sur les pertes de recettes fiscales induites par les concessions échues. Départements de France (DF) et l'Association nationale des élus de montage (ANEM) ont déploré le prix cible de 100€/MWh plafonnant la part de la redevance allouée aux collectivités territoriales. En outre, l'Association des élus de bassins (ANEB) s'est plus généralement inquiétée du report de charge vers les collectivités territoriales des impacts morphologiques des concessions hydroélectriques sur les cours d'eau.

5. Les objectifs en matière d'énergie hydroélectrique : une bonne prise en compte dans le code de l'énergie et le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)

Si la filière hydroélectrique est bien prise en compte dans les objectifs législatifs et réglementaires nationaux existants en matière d'énergie, le différend entre la Commission européenne et l'État compromet l'atteinte effective de ces objectifs.

À l'initiative du Sénat, l'hydroélectricité a été intégrée au titre préliminaire du code de l'énergie, qui fixe nos objectifs législatifs nationaux en matière d'énergie et de climat. Depuis la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-climat », (article 1er) et la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience », (article 89), le 4° bis du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie comporte ainsi pour objectif « d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ».

En application de cet objectif législatif, le décret du 10 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) (article 3), décline plusieurs objectifs réglementaires pour l'hydroélectricité. Il prévoit ainsi des objectifs de capacité installée22(*) de 25,7 GW d'ici fin 2023 et entre 26,4 et 26,7 GW d'ici fin 2028. La capacité installée du parc hydraulique représentant 25,7 GW en 2023 selon RTE23(*), le premier objectif a été atteint mais les deux autres ne semblent pas en passe de l'être.

Dans le cadre de l'actualisation du volet réglementaire de notre programmation énergétique nationale, le Gouvernement a proposé des objectifs de capacité installée24(*) de 26,3 GW en 2030 et de 28,5 GW en 2035, dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNIEC), transmis à la Commission européenne le 10 juillet 2024, ainsi que dans le projet de décret sur la PPE25(*), mis en consultation le 7 mars 2025. Plus précisément, le PNIEC et le projet de décret sur la PPE prévoient que la hausse de 2,8 GW des capacités installées d'ici 2035 se répartissent entre 1,7 GW pour les STEP, 610 MW pour les installations relevant du régime des concessions et 440 MW pour celles relevant du régime des autorisations. Pour atteindre ces objectifs, il est envisagé la poursuite du soutien public à la petite hydroélectricité et l'étude d'un tel soutien pour les STEP. En revanche, la production envisagée demeure d'environ 54 TWh, dans la mesure où « l'augmentation limitée des capacités hydroélectriques ne se traduira pas nécessairement par une augmentation du productible, notamment en raison des impacts attendus du changement climatique sur la ressource en eau. » Au total, la résolution du différend entre la Commission européenne et l'État est abordée de manière très allusive par le projet de décret sur la PPE : « À court et moyen termes, la résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques est [...] nécessaire à l'atteinte des objectifs hydroélectriques ».

S'agissant de l'actualisation du volet législatif de notre programmation énergétique nationale, le Sénat avait proposé un objectif de capacité installée de 29 GW d'ici 2035, dans le cadre de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024. Au fil de la navette parlementaire, toujours en cours à la date de publication du présent rapport d'information, l'objectif de capacité sectoriel proposé par le Sénat a été remplacé par un objectif de production global suggéré par le Gouvernement, de 200 TWh d'électricité renouvelable d'ici 2030, incluant l'hydroélectricité.

À ce stade, la DGEC a fait part de sa disposition à faire évoluer, dans une certaine mesure, le contenu du décret sur la PPE en matière d'hydroélectricité. D'une part, le changement de régime des concessions vers les autorisations pourrait y être mentionné : « Dans le cas où l'option de passage vers un régime d'autorisation serait retenue avant l'adoption de la PPE, cette option pourrait y être mentionnée. » D'autre part, l'exclusion de la concession du Rhône attribuée à la CNR de ce changement de régime pourrait également y être précisée : « Il pourrait être indiqué dans la PPE qu'une attention particulière sera accordée à la concession du Rhône ». En revanche, ce n'est pas le cas de l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, dite « Concession » : « Il n'est pas envisagé de préciser dans la PPE que la résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques fera l'objet de négociations sur l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive 2014/23/UE dite Concession. » Enfin et surtout, l'introduction d'un objectif de 29 GW de capacité installée pour l'hydroélectricité d'ici 2035 n'est pas souhaitée par le Gouvernement : « Au regard 1) du délai de construction des grandes STEP et du calendrier de résolution des précontentieux européens et 2) du rythme de développement de la petite hydroélectricité, l'objectif de développement de + 2,8 GW à l'horizon 2035 est déjà ambitieux. Rehausser cet objectif à 29 GW, soit 3,1 GW, ne paraît ainsi pas pertinent. »

Quels que soient les objectifs législatifs et réglementaires nationaux in fine retenus en matière l'hydroélectricité, seule une résolution du différend entre la Commission européenne et l'État peut permettre leur réalisation concrète :

- tout d'abord, la DGEC a rappelé que le régime dit « des délais glissants » limite les possibilités d'investissement, en ces termes : « La situation de blocage liée aux précontentieux en cours limite fortement le développement de capacité hydroélectrique des ouvrages en concessions. En effet, les contrats échus ne peuvent pas être modifiés et la modification des contrats en cours pour réaliser de gros investissements nécessiterait leur mise en concurrence, en application des règles de la commande publique et de la directive concessions. » ;

- dans le même esprit, France Hydroélectricité a souligné que la filière hydroélectrique a davantage besoin de moyens concrets que d'objectifs programmatiques, ainsi : « Les objectifs sont conformes aux propositions de la filière. C'est sur la mise en oeuvre de ces objectifs que porteront les discussions à venir. » ;

- pour ce qui le concerne, le groupe EDF a rappelé que le développement de ses nouveaux projets nécessite la résolution du différend actuel, en ces termes : « Nous partageons pleinement ces objectifs de développement et EDF a d'ores et déjà identifié les projets pour y répondre [...] Ces projets sont très majoritairement situés sur des concessions existantes et nécessitent donc un réglement rapide des contentieux européens pour être développés dans les temps considérés ». Il a rappelé que l'extension d'une STEP à Montézic (Aveyron) est bloquée depuis 10 ans. Il a précisé avoir identifié, en cas de résolution du différend, 2 GW de projets d'ici 2035 et 2 GW supplémentaires d'ici 2050. Le développement des STEP envisagé par le groupe dans ce cadre permettrait d'augmenter significativement le stockage de l'électricité en 10 ans : les capacités installées pourraient augmenter d'1,5 GW pour le turbinage (en mode « production ») et d'1,8 GW pour le pompage (en mode « consommation »), tandis que l'énergie totale stockable pourrait croître de 30 gigawattheures (GWh) (sur l'ensemble du cycle) ;

- enfin, l'un des concurrents du groupe EDF, le groupe Engie a estimé que l'atteinte des objectifs économiques dépend de la résolution des difficultés juridiques, ainsi : « À ce jour, l'incertitude juridique persistante liée au contentieux sur les concessions hydroélectriques bloque les investissements de développement ou de modification substantielle des installations [...] L'atteinte de ces objectifs dépendra de la levée des incertitudes juridiques et de l'ouverture effective du marché à l'ensemble des opérateurs. » Il a rappelé que ses investissements ont été limités sur 20 ans, la Shem n'ayant pu développer que 7 MW, soit 1 % de sa puissance, et la CNR que 33 MW, soit 1 % de sa puissance. Il a précisé qu'en cas de résolution du différend, la Shem pourrait étudier le développement d'une STEP dans le Haut-Ossau (Pyrénées-Atlantiques) voire le rehaussement de certains barrages.

* 2 Site de la Société hydroélectrique du Midi (Shem), consultable ici.

* 3 Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), Réponse au questionnaire budgétaire du Rapporteur Daniel Gremillet, sur les crédits « Énergie » de la mission « Écologie », du projet de loi de finances initiale pour 2025.

* 4 Idem.

* 5 Site du ministère chargé de l'écologie, consultable ici.

* 6 L'article R. 214-1 du code de l'environnement soumet à la nomenclature IOTA les installations, ouvrages ou travaux « constituant un obstacle à la continuité écologique », c'est-à-dire, soit « entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation », soit « entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ».

* 7 Lorsqu'elle existe, la commission locale de l'eau (CLE), mentionnée à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, tient lieu du comité de suivi de l'exécution de la concession et de gestion de l'eau, prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie.

* 8 Commission de régulation de l'énergie (CRE), Rapport Coût et rentabilités de la petite hydroélectricité en métropole continentale, janvier 2020, p. 8.

* 9 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan électrique 2023, p. 24.

* 10 Commission de régulation de l'énergie (CRE), Rapport Coût et rentabilités de la petite hydroélectricité en métropole continentale, janvier 2020, p. 7.

* 11 Électricité de France (EDF), réponse au questionnaire du rapporteur Patrick Chauvet sur la proposition de loi n° 813, déposée le 1er septembre 2021.

* 12 Engie, réponse au questionnaire du rapporteur Patrick Chauvet sur la proposition de loi n° 813, déposée le 1er septembre 2021.

* 13 Il s'agit des grandes unités du groupe.

* 14 Engie, réponse au questionnaire du rapporteur Patrick Chauvet sur la proposition de loi n° 813, déposée le 1er septembre 2021.

* 15 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan électrique 2023, p. 31.

* 16 Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTE), Chiffres clés des énergies renouvelables, Édition 2024, pp. 6 , 11 et 40.

* 17 Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTE), Chiffres clés des énergies renouvelables, Édition 2024, p. 40.

* 18 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Document des jeux de données monocritères issus de la Base Carbone, Catégorie 2 : Émissions directes - énergie, 2025.

* 19 Ministère de la transition écologique et solidaire (MTE), Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2029-2023 et 2024-2028, 2020, p. 115.

* 20 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Étude Marchés et emplois dans le domaine des énergies renouvelables, 2014-2016, mars 2019.

* 21 Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).

* 22 Dont l'énergie marémotrice.

* 23 Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan électrique 2023, p. 24.

* 24 Dont les stations d'énergie par pompage (STEP).

* 25 Le chiffrage s'élève même à 28,7 GW d'ici 2035 dans le projet de décret sur la PPE.