AVANT PROPOS

« Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modération des peines. »

Montesquieu, De l'esprit des lois7(*)

La crise profonde qui touche l'institution judiciaire depuis plusieurs années est désormais abondamment documentée. Juridictions sous tension, voire débordées, dans lesquelles les délais s'allongent en tous domaines ; défiance croissante des citoyens qui, selon la dernière étude conduite par le Sénat, estiment pour 68 % d'entre eux que la justice est « laxiste »8(*) ; surpopulation carcérale hors de contrôle, avec des niveaux records atteints en 2025 ; interrogations récurrentes sur l'efficacité du système pénal sous l'effet d'une expansion des formes de délinquance les plus violentes (crimes et délits à caractère sexuel, criminalité organisée...) et d'une multiplication des infractions graves commises pour des motifs futiles, voire dérisoires : le diagnostic est préoccupant et met en cause, pour une large partie, les modalités d'exécution des peines en France.

Cette exécution est en effet au coeur des cinq fonctions que la doctrine accorde traditionnellement à la sanction pénale :

- la rétribution (donc la punition du condamné), qui n'est assurée que si la peine est réellement - et rapidement - exécutée ;

- la neutralisation du condamné, qui suppose qu'il soit placé sous main de justice pendant un délai suffisant pour garantir la protection de la société ;

- la dissuasion (à la fois vis-à-vis du condamné - ce qui renvoie à la lutte contre la récidive - et de la société dans son ensemble), qui implique des peines suffisamment sévères par leur exemplarité non seulement dans leur prononcé, mais surtout dans leur exécution ;

- la réinsertion du condamné qui repose, pour une large partie, sur les efforts effectués par ce dernier au cours de sa peine, si bien que les modalités d'exécution de celle-ci doivent contribuer à son amendement ;

- enfin, la protection des intérêts de la victime, qui ne saurait aller sans une véritable lisibilité de la peine et de ses modalités d'exécution.

C'est pour évaluer l'efficacité du droit actuel et de sa mise en oeuvre dans l'atteinte de ces objectifs que la commission des lois a lancé, en février 2024, une mission d'information sur l'exécution des peines dont la responsabilité a été confiée aux trois rapporteures Elsa Schalck, Laurence Harribey et Dominique Vérien. Celles-ci se sont attachées à mener un contrôle complet de la mise en oeuvre des sanctions pénales privatives ou restrictives de liberté9(*), prononcées à l'encontre des personnes physiques, mineures comme majeures, en matières correctionnelle et criminelle.

À l'issue de leurs réflexions - nourries par 21 auditions qui leur ont permis d'entendre 75 personnes, et par deux déplacements, dont l'un aux Pays-Bas -, les rapporteures n'ont pu que constater que l'exécution des peines restait un pan largement sinistré du système pénal français et ce, en dépit des nombreuses initiatives du législateur en la matière depuis une dizaine d'années.

Alors que deux lois d'orientation et de programmation pour la justice ainsi qu'un nombre conséquent de lois pénales ont été adoptées depuis l'adoption en 2018 du rapport d'information de la commission des lois « Nature, efficacité et mise en oeuvre des peines : en finir avec les illusions ! »10(*), la mission d'information aurait en effet pu reprendre à son compte la quasi-intégralité de ses conclusions. « Droit des peines devenu illisible », exécution des peines « déconnectée de leur prononcé », « instrumentalisation des aménagements de peine » (et plus largement de tous les leviers d'exécution) pour lutter contre la surpopulation carcérale, « défaillance systématique dans l'évaluation de l'efficacité des peines » : ces formules demeurent d'une troublante actualité, ce qui atteste que les réformes récemment conduites ont fait long feu.

La France, pour autant, n'est pas un pays laxiste. Les chiffres montrent qu'elle se distingue par un fort taux de répression, traduit par l'extension continue de ce qui est communément appelé le « filet pénal » puisque cette extension concerne tant le milieu fermé que le milieu ouvert. Notre pays est, ainsi, à la fois l'un de ceux qui incarcèrent le plus en Europe, mais aussi l'un des premiers aux classements sur le taux de probation (donc de recours aux mesures de milieu ouvert) ; les sanctions y sont par ailleurs rigoureuses, puisque l'emprisonnement constituait une large part (48 %) des condamnations définitives prononcées en 2021 par les juridictions correctionnelles et criminelles.

Ce paradoxe, selon lequel, en dépit de peines statistiquement fréquentes et sévères, la justice reste perçue comme indulgente, voire permissive à l'encontre des délinquants, s'explique à l'évidence par un décalage entre les sanctions prononcées et la réalité de leur exécution. Ce décalage est de nature à miner la confiance des citoyens envers les institutions, c'est-à-dire non seulement la justice, mais aussi le législateur - Gouvernement et Parlement - qui n'a pas su trouver la réponse idoine pour faire exécuter les peines. Il ne saurait être plus longtemps toléré.

Les multiples difficultés recensées par la mission ne seront pas résorbées par des mesures strictement quantitatives ou capacitaires qui, pratiquées par le passé, ont toutes connu de cinglants échecs. L'état dégradé de l'exécution des peines appelle, tout à l'inverse, un changement profond de philosophie.

C'est dans cet état d'esprit que la mission d'information a élaboré, au terme de ses travaux, 20 propositions articulées autour de cinq principes directeurs : réaffirmer le sens de la peine auprès du condamné et de la société ; replacer la réinsertion au coeur de la peine ; juguler enfin la surpopulation carcérale ; garantir l'exécution rapide et effective des sanctions pénales ; assurer un traitement adapté des mineurs condamnés.

I. L'EXÉCUTION DES PEINES : UNE INACCEPTABLE DÉFAILLANCE

L'exécution des peines en matière pénale concerne les modalités selon lesquelles sont mises en application les sanctions pénales prononcées par les juridictions. Son lien avec la peine elle-même ou les procédures ayant conduit à son prononcé est donc réel, mais indirect.

Les sanctions pénales peuvent connaître plusieurs formes d'exécution. Outre le cas où elles sont mises en oeuvre d'une manière en tout point conforme à la décision du juge du fond - cette hypothèse étant de plus en plus rare, à l'exception notable mais marginale de la perpétuité réelle -, elles peuvent ainsi faire l'objet :

- d'un aménagement, mesure qui ne concerne que la peine de prison ferme et par laquelle il est décidé, à quelque stade de l'exécution de la peine que ce soit (dès la condamnation, pendant l'exécution ou en fin de peine), que la peine sera exécutée en-dehors de la détention, sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une semi-liberté ;

- d'une conversion, qui permet de faire exécuter la peine de prison ferme (ou son reliquat) de moins de six mois sous la forme d'un sursis probatoire avec suivi renforcé, de jours-amende, d'un travail d'intérêt général ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique ;

- d'une suspension ou d'un fractionnement, lorsque la peine de prison ferme (ou son reliquat) est inférieure à deux ans.

La question de l'exécution des peines recouvre donc des sujets divers : elle interroge l'effectivité des sanctions11(*) autant que l'efficacité des peines12(*) (mais aussi de leur forme éventuellement aménagée) pour l'intérêt général ; elle touche par ailleurs à l'enjeu des délais d'exécution et des moyens dédiés au suivi des condamnés.

Or, les travaux menés par les rapporteures ont démontré que l'exécution des peines était marquée par une triple défaillance : d'abord, le droit est singulièrement peu lisible et les dispositions applicables, incohérentes entre elles dans leurs objectifs comme dans leurs effets ; ensuite, le dramatique délabrement du milieu fermé - c'est-à-dire, à titre principal, des prisons - atteint un niveau tel qu'on ne peut que s'interroger sur la vocation réelle de la détention, qui n'est aujourd'hui plus en mesure de répondre aux légitimes attentes de la société ; enfin, le milieu ouvert demeure le « parent pauvre » de la matière, le suivi des condamnés n'étant à la hauteur ni de leurs besoins ni des impératifs d'une juste répression. Cette situation n'épargne pas les mineurs condamnés, en milieu ouvert comme en milieu fermé : bien que soumis à des règles de droit spécifiques, ils ne bénéficient en pratique que d'un suivi lacunaire, voire défaillant.

A. UN DROIT ÉCLATÉ, DES ACTEURS DÉBOUSSOLÉS

Les principes généraux fixant l'exécution des peines pénales sont inscrits à l'article 707 du code de procédure pénale, qui énonce cinq objectifs cardinaux :

- la mise à exécution, « sauf circonstances insurmontables, [...] de façon effective » des peines prononcées par les juridictions pénales ;

- la mise à exécution « dans les meilleurs délais » de ces peines ;

- la préparation de « l'insertion ou de la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société » ;

- la prévention de « la commission de nouvelles infractions » ;

- et l'adaptation de l'exécution de la peine « au fur et à mesure [...], en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières », ce qui peut donner lieu, par la suite, à l'aménagement de la peine.

Ces objectifs consensuels ont cependant perdu de leur acuité avec le temps. Certes, outre les enjeux juridiques que recèle le droit de l'exécution des peines, de nombreux déterminants extra-normatifs affectent défavorablement cette matière - on pense, par exemple, à l'engorgement des juridictions13(*) ou à la surpopulation carcérale14(*) : il serait donc illusoire d'engager une réflexion sur l'exécution des peines en faisant l'économie d'un examen des moyens qui lui sont dédiés15(*).

Il est toutefois manifeste que la complexité, voire l'illisibilité du droit a largement contribué à rendre l'exécution des peines plus difficile pour les praticiens : l'évolution de la loi depuis une quinzaine d'années témoigne ainsi d'une forme d'irréflexion qui, elle-même, a conduit à l'adoption de réformes contradictoires entre elles, déboussolant les multiples acteurs qui concourent à la mise en oeuvre des sanctions pénales.

1. Une succession irréfléchie de réformes contradictoires

L'adoption successive de plusieurs réformes a provoqué une préoccupante complexification du droit de l'exécution des peines qui, difficilement lisible, a par ailleurs été réformé dans des directions souvent contradictoires.

a) Un récent amoncellement de réformes parfois contradictoires a aggravé les modalités d'exécution des peines en France

L'exécution des peines entendue au sens large repose sur une diversité de dispositions, qui concernent tant le quantum des peines prévues par le droit pénal français que leurs modalités juridiques d'application.

L'exécution des peines a connu depuis l'orée des années 2000 une juridictionnalisation croissante, portée spécialement par les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes et n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. La première de ces lois a procédé à la juridictionnalisation de l'exécution des peines ; la seconde, à son organisation juridictionnelle. L'article 712-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré » et que « l'appel est porté [...] devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel [...] ou devant le président de cette chambre »16(*).

Le droit de l'exécution des peines a par ailleurs - et surtout - fait l'objet depuis près de deux décennies de réformes dont les objectifs respectifs paraissent difficilement conciliables, sinon contradictoires. Avec une unanimité notable, toutes les personnes et entités auditionnées par la mission d'information (juristes, magistrats, personnels pénitentiaires et de probation, forces de sécurité intérieure, etc.) ont décrit le droit en vigueur comme résultant d'un empilement de réformes s'étant succédé sans conception d'ensemble. L'Union syndicale des magistrats (USM) a, à titre d'exemple, souligné que « les réformes successives réalisées à moyens constants et sans vision globale ont créé de nombreuses incohérences, notamment au regard des objectifs antagonistes poursuivis ».

Les principales réformes récentes du droit de l'exécution des peines

- loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;

- loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

- loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;

- loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

- loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;

- loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Source : commission des lois

Le professeur Muriel Giacopelli a distingué devant les rapporteures plusieurs séquences législatives pour décrire les évolutions récentes du droit de l'exécution des peines. Cette approche permet de dégager les différentes orientations suivies par le législateur depuis plusieurs années - qu'il s'agisse de la volonté de développer l'effet dissuasif de la peine, spécialement en aggravant les peines encourues, ou au contraire d'étoffer les modalités d'aménagement des peines, notamment pour remédier à la surpopulation carcérale.

Le Parlement a ainsi adopté plusieurs textes qui visaient à augmenter le quantum des peines, soit en allongeant les peines encourues, soit en établissant de nouvelles circonstances aggravantes. Il en va spécialement ainsi de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui instaura des « peines plancher » pour les récidivistes, et de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a, quant à elle, restreint les modalités d'aménagement de peine pour les individus reconnus coupables d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

Dès cette période, le législateur s'est également montré soucieux d'assurer « une meilleure régulation des flux carcéraux », selon les mots du professeur Muriel Giacopelli. La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire en fournit un éloquent exemple : outre ses dispositions relatives au droit pénitentiaire, qu'elle a largement étayées et érigées au rang législatif, la loi pénitentiaire a favorisé l'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement jusqu'à deux ans, au lieu d'une année auparavant, et introduit l'exécution systématique, sous surveillance électronique, des fins de peine de quatre mois.

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales représente l'acmé de la démarche de régulation carcérale, voire un changement de paradigme tendant à prioriser le milieu ouvert et la probation par rapport à la détention, comme l'illustrent tout particulièrement :

- l'abrogation des « peines plancher », qui avaient été introduites par la loi du 10 août 2007 précitée ;

- la création de la contrainte pénale, c'est-à-dire d'une peine alternative à la prison, qui était régie par l'article 131-4-1 du code pénal et qui emportait « pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, [...] à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société » ;

- l'introduction à l'article 720 du code de procédure pénale d'une libération sous contrainte (LSC) aux deux tiers de la peine pour prévenir les « sorties sèches » de détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ;

- l'encadrement des dispositifs de justice restaurative.

La libération sous contrainte

La libération sous contrainte est un dispositif régi par l'article 720 du code de procédure pénale, qui permet à un détenu d'effectuer sa peine hors de prison - et vise ainsi à préparer de façon progressive et encadrée le retour à la liberté des personnes condamnées.

Seuls les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans qui ont déjà purgé deux tiers de leur peine peuvent en bénéficier. Le recours à cette procédure suppose donc la réunion de deux critères cumulatifs relatifs respectivement au quantum et au reliquat de la peine d'emprisonnement prononcée.

Le juge de l'application des peines (JAP) doit examiner la situation des détenus qui satisfont à ces critères et peut décider, après avis de la commission d'application des peines (CAP), que le reliquat de peine soit exécuté sous le régime :

- de la libération conditionnelle ;

- de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

- du placement à l'extérieur ;

- ou, enfin, de la semi-liberté.

Le JAP ne peut refuser l'octroi d'une LSC que si ses conditions d'exécution compromettent les exigences établies par l'article 707 du code de procédure pénale. Il est par ailleurs loisible à un détenu de refuser de faire l'objet d'une LSC.

Au surplus, si le JAP n'examine pas la situation d'un détenu parvenu aux deux tiers de sa peine, « le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte ».

Source : commission des lois

Les évolutions ultérieures du droit de l'exécution des peines sont toutefois marquées par une ambiguïté, elle-même liée à l'imparfaite compatibilité entre les objectifs poursuivis simultanément par le législateur. Si 120 infractions ont été créées ou ont vu leurs peines encourues augmenter durant la législature 2017-202217(*), plusieurs dispositifs qui tendent en pratique à la réduction de la surpopulation carcérale ont été adoptés au cours de la même période.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a procédé à une vaste réforme du droit de la peine, mieux connue sous l'appellation « bloc peines ».

Elle a ainsi interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement inférieure à un mois et consacré l'aménagement de peine ab initio - qui est désormais obligatoire pour les peines d'emprisonnement inférieures à six mois et appliqué en principe pour les peines d'emprisonnement de six mois à un an.

En effet, outre la règle fixée par l'article 132-19 du code pénal, selon lequel l'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcé « qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate », le droit impose un aménagement des peines fermes inférieures à six mois « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » ainsi que des peines comprises entre six et douze mois « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ». Une motivation spéciale de la décision est par ailleurs exigée en cas de mandat d'arrêt ou de dépôt, donc dans le cas où l'emprisonnement ferme est effectivement exécuté.

En d'autres termes, l'aménagement est obligatoire de jure lorsque la peine de prison ferme présente une durée inférieure à six mois ; du fait de dispositions théoriquement incitatives mais en pratique contraignantes18(*), il est par ailleurs devenu la norme pour les peines dont la durée est comprise entre six mois et un an.

La réforme de 2019 a également supprimé le principe de l'automaticité de l'examen de tous les condamnés non incarcérés par le juge de l'application des peines, en créant le mandat de dépôt à effet différé19(*), qui a pour conséquence d'ordonner que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.

La loi précitée du 23 mars 2019 a, enfin, remodelé l'office du juge correctionnel, pour que la détermination des modalités d'exécution de la peine lui incombe largement, et développé les peines alternatives à la peine d'emprisonnement. Aussi, la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) a été substituée au placement sous surveillance électronique et le sursis probatoire renforcé, à la contrainte pénale ; enfin, le sursis probatoire a remplacé à la fois le sursis avec mise à l'épreuve (SME) et le sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général (STIG). La volonté de favoriser l'individualisation de la peine s'est au surplus manifestée par une modification de l'échelle des peines et une réforme des possibilités de leur conversion.

La réforme de l'aménagement ab initio des peines a été précisée - et de facto durcie - par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 11 mai 202120(*), la chambre criminelle a en effet opté pour une interprétation stricte de l'articulation des mesures adoptées en 2019, en indiquant que « l'aménagement des peines relève désormais à titre principal de l'office du juge correctionnel qui doit soit décider de celui-ci dans ses modalités ou dans son seul principe, soit, dans les cas prévus, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, soit, pour les peines d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, faisant obstacle à un aménagement ultérieur de la peine ». La chambre criminelle de la Cour de cassation considère ainsi qu'une peine d'emprisonnement ferme « sèche » supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 12 mois ne peut plus être prononcée, celle-ci devant être soit aménagée (en son principe ou en précisant la mesure), soit assortie d'un mandat de dépôt à effet différé, ce qui correspond à une lecture extensive de l'article 464-2 du code de procédure pénale21(*).

Par un arrêt du 28 juin 202122(*), la chambre criminelle a par ailleurs considéré que les incitations législatives à l'aménagement des peines (en l'espèce, une exigence de motivation spéciale pour refuser l'aménagement d'une peine de moins d'un an) devaient être respectées même dans le cas où la personne mise en cause n'est pas comparante ou ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier la pertinence d'une solution de milieu ouvert : cette lecture de la loi, critiquée par les praticiens, limite drastiquement la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'aménagement des peines de prison ferme23(*). Cet arrêt marque un important revirement et posé de nouvelles exigences en cas de motivation spéciale prévue par la loi.

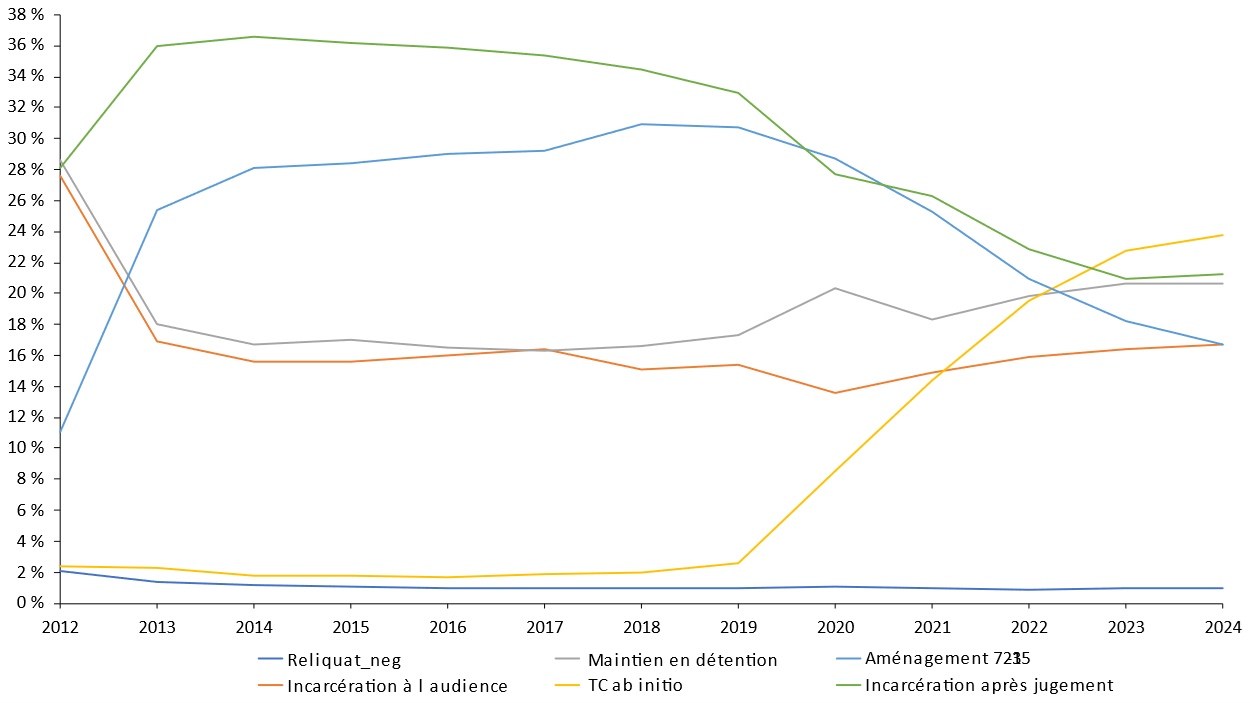

Il en est résulté une forte augmentation des aménagements ab initio, au détriment notamment de ceux qui sont à la main du juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale.

24(*)

La loi du 23 mars 2019 pourrait, à cette aune, être analysée comme une réforme allant dans le sens d'un moindre recours à l'incarcération et favorisant le développement des solutions de milieu ouvert. Tel n'est pas le cas, puisque la loi précitée est, dans le même temps, « revenue sur l'une des principales avancées de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 », selon les mots employés par le docteur en droit Francis Habouzit au cours de son audition : en effet, seules les peines égales ou inférieures à une année font aujourd'hui l'objet d'un aménagement ab initio - seuil que la loi pénitentiaire avait porté à deux ans en 2009. D'après celui-ci, cette évolution constitue « l'une des principales causes de la très forte augmentation de la surpopulation carcérale » depuis lors.

Par-delà cet abaissement du quantum d'aménagement des peines, le caractère trop contraignant des seuils prévus par le dispositif a eu de graves effets pervers. Alors qu'elle prétendait lutter contre la surpopulation carcérale, la loi du 23 mars 2019 en est devenue le creuset.

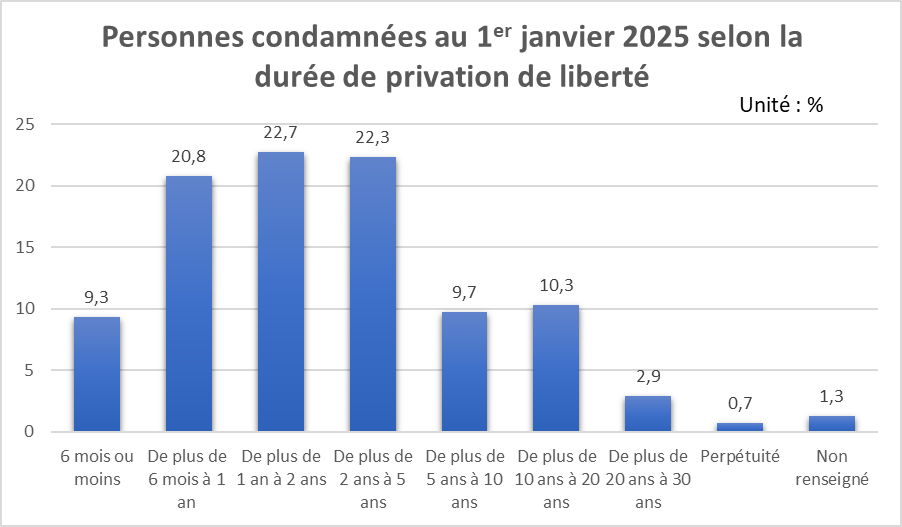

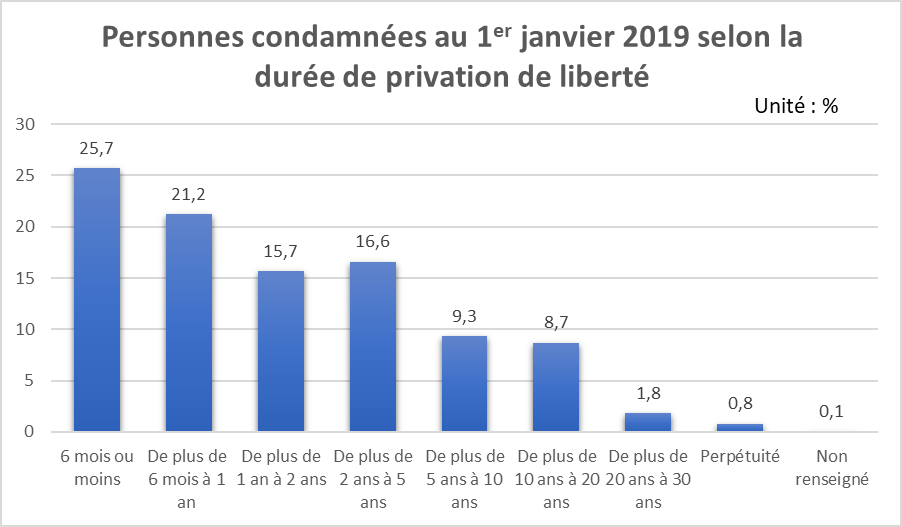

En effet, et comme le rappelait Stéphane Le Rudulier dans un récent rapport sénatorial sur la proposition de loi, issue de l'Assemblée nationale, visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, la LOPJ de 2019 est à l'origine d'« effets de bord non-maîtrisés et contraires à l'objectif poursuivi ». Alors même que la loi tendait à favoriser les aménagements de peine pour éviter le recours effectif à l'incarcération lorsqu'une courte peine de prison ferme est prononcée, les juridictions de jugement semblent avoir contourné cette contrainte en recourant de manière plus fréquente à des peines de plus longue durée. C'est ainsi que l'obligation presqu'absolue de recourir à l'aménagement pour les peines de prison de moins de six mois s'est traduite par une augmentation significative des peines comprises entre six mois et un an entre 2019 et 2024 (de 27 786 à 41 947) ; dans le même temps, les peines de moins de six mois voyaient leur prononcé chuter de plus de 20 % (de 86 564 en 2019 à 67 702 en 2024).

Source : commission des lois à partir des

références

statistiques de la justice 2025,

« Les

personnes condamnées écrouées »

Ces éléments méritent d'être interprétés au regard de la situation qui prévalait auparavant. La comparaison atteste en effet d'une modification substantielle de la répartition des peines de prison ferme selon leur durée : entre 2019 et 2025, les peines de moins de six mois sont passées de 25 % à moins de 10 % des condamnations à une peine de prison ferme, et les peines comprises entre un et deux ans ont connu une augmentation de 7 points de pourcentage.

Source : commission des lois à partir des

références

statistiques de la justice 2019,

« Les

personnes condamnées écrouées »

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a, quant à elle, embrassé la logique esquissée par la LSC créée en 2014 ; la libération sous contrainte de plein droit (LSC-D) qu'elle a introduite s'apparente, en effet, à « un mécanisme assumé de régulation des flux » carcéraux, selon l'expression du professeur Giacopelli, dans la mesure où ce dispositif revêt un caractère automatique dont était dépourvue la LSC instaurée par la loi du 15 août 2014.

Or, en dépit de l'ambition avancée par le Gouvernement dans l'étude d'impact jointe à la loi du 22 décembre 2021, l'automaticité de la LSC-D trahit la primauté de l'objectif de la régulation carcérale sur celui de la préparation à la sortie des détenus écroués pour de courtes peines. L'application de ce dispositif a ainsi emporté des effets regrettables et directement contraires à l'intention du législateur.

La libération sous contrainte de plein droit

Ce dispositif a été introduit au II de l'article 720 du code de procédure pénale. Dans l'étude d'impact attachée audit texte, le Gouvernement indiquait que la LSC introduite par la loi du 15 août 2014 « n'[avait] pas produit les effets escomptés faute d'une appropriation suffisante par les professionnels ».

Ce constat avait donc conduit le Gouvernement à proposer de compléter les dispositions relatives à la LSC afin de la rendre plus systématique en fin de peine pour les personnes condamnées à de courtes peines et, partant, de ménager pour ces détenus une transition entre l'emprisonnement et la fin de peine de manière à éviter les « sorties sèches ».

Le nouveau mécanisme se distingue à plusieurs égards de la libération sous contrainte :

- les détenus concernés par la LSC-D purgent une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, pour laquelle demeure un reliquat à exécuter égal ou inférieur à trois mois (contre, pour la LSC, une durée de cinq ans et un reliquat d'un tiers) ;

- contrairement à la LSC, la LSC-D s'applique, comme son nom l'indique, de plein droit, « sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement ». L'appréciation du JAP est en conséquence réduite au choix de la mesure d'exécution et d'éventuelles obligations et interdictions y afférentes ;

- plusieurs cas d'exclusion du dispositif sont énumérés au III de l'article 720 du code de procédure pénale. Il en va notamment ainsi des détenus condamnés pour un crime, des actes de terrorisme, des violences intrafamiliales et pour ceux qui ont fait l'objet, durant leur détention, de certaines sanctions disciplinaires (par exemple, pour des violences physiques exercées contre un membre du personnel de l'établissement ou à l'encontre d'un détenu) ;

- le JAP peut, en cas de méconnaissance de la mesure et des obligations qui lui sont attachées, « ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne ».

Source : commission des lois

La mise en place de la LSC-D s'est, en effet, effectuée en même temps qu'une réforme allant dans une direction inverse en matière de réductions de peine.

L'extension de la LSC a été décidée en contrepartie d'une réforme des modalités d'octroi des réductions de peine, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ayant supprimé le mécanisme d'octroi automatique desdites réductions (qui étaient auparavant accordées à tous les détenus, sauf en cas de mauvais comportement25(*)) pour ne laisser subsister que les réductions dites « supplémentaires », liées à des « efforts sérieux de réadaptation sociale »26(*). Or, comme le soulignait le professeur Muriel Giacopelli à l'occasion de son audition, « le bon comportement du condamné n'est pas équivalent à l'absence d'incident » : en d'autres termes, parce qu'il repose sur la « bonne conduite »27(*) du condamné et non plus sur un retrait en cas de violation des règles de discipline en détention, le nouveau régime est nettement plus sévère que le précédent.

Le régime des réductions de peine

Le précédent système, établi par la loi dite « Perben II » du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, était assis sur un régime dual, qui permettait de cumuler des crédits de réduction de peine (CRP), accordés automatiquement mais qui pouvaient être retirés en cas de mauvaise conduite en détention, et des réductions supplémentaires de peine (RSP), qui étaient accordées sur décision du JAP en fonction des efforts de réinsertion du détenu.

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire lui substitua un régime de réductions de peine dont les modalités figurent aux articles 721 à 721-4 du code de procédure pénale.

Toute réduction de peine est désormais accordée sur décision du JAP, après avis de la commission de l'application des peines, à condition que le condamné ait donné des preuves suffisantes de bonne conduite et manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

Il est enfin précisé que « cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an » - et prévu que la situation de chaque condamné doit être examinée au moins une fois par an.

Source : commission des lois

Illustrant l'absence de cohérence du corpus juridique, l'ensemble des personnes entendues par la mission a par ailleurs considéré que la loi du 22 décembre 2021 avait été pensée sans coordination ou articulation avec les autres pans du droit de la peine ou de son exécution. Cette mesure engendre ainsi des « situation[s] ubuesque[s] », selon les termes du conseil national des barreaux (CNB), ou « incompréhensibles », selon ceux de la conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ), « dans lesquelles un juge de l'application des peines révoque un sursis mais doit ensuite mettre en place une libération sous contrainte »28(*).

La mise en place de la LSC-D a, en outre, été décidée sans qu'il soit tenu compte de ses conséquences sur les aménagements de peine - et ce, alors même que les deux mesures s'incarnent dans les mêmes instruments de suivi, la LSC ayant vocation à se traduire par un suivi analogue à celui qui s'applique en cas d'aménagement29(*). Les conséquences pratiques de cette situation seront commentées dans une partie dédiée du présent rapport ; néanmoins, au plan strictement juridique, on ne peut que déplorer que notre droit fasse désormais coexister deux leviers similaires dans leurs effets, mais opposés dans leurs causes, puisque la LSC est « de plein droit » alors que l'aménagement repose sur l'évaluation préalable du profil du condamné et sur les efforts qu'il aura accomplis au cours de sa détention.

Plus largement, le principe même sur lequel repose la LSC-D, celui de l'automaticité, est en contradiction manifeste avec la réforme simultanée des réductions de peine. Alors que ces dernières reposent désormais sur les initiatives individuelles du condamné, notamment en matière de réinsertion, le systématisme qui s'attache à la LSC-D n'incite en rien les personnes condamnées à « justifier du moindre effort » (USM) ou à engager une démarche de désistance30(*).

b) Le droit de l'application des peines connaît en conséquence une complexification croissante, qui altère la bonne exécution des peines

L'exécution des peines, entendue au sens large, a donc connu ces dernières années de nombreuses réformes, qui empruntèrent tant à la volonté d'affermir les peines encourues et prononcées qu'au souci de contenir, voire de résorber la surpopulation carcérale. Il découle de cette séquence législative une complexification significative de la matière, que les praticiens et la doctrine jugent soumise à des mouvements contradictoires : les représentants de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) ont ainsi considéré devant les rapporteures que « ces réformes ont [...] porté le droit positif dans des directions opposées » et ont affirmé que « c'est tout autant le droit positif dans ses contradictions et sa technicité que ses évolutions constantes qui rendent la matière complexe ».

Les travaux de la mission d'information montrent que cette illisibilité mâtinée d'incohérence, outre les difficultés qu'elle pose à la doctrine et aux praticiens, s'est avérée préjudiciable au bon fonctionnement du système pénal français.

Les rapporteures ont recueilli au long de leurs travaux différents exemples des difficultés soulevées par les précédentes réformes législatives en matière d'exécution des peines, qu'il s'agisse du milieu ouvert, de la semi-liberté ou du milieu carcéral. Outre les illustrations concrètes de ces difficultés, qui ont nourri le diagnostic de la mission et qui seront abordées dans les parties thématiques du présent rapport, un constat général s'impose : le droit de l'exécution des peines constitue l'un des pans les plus opaques du droit pénal et de la procédure pénale.

Cette opacité a été critiquée, avec constance et vivacité, par l'intégralité des personnes qu'elle a auditionnées.

Lors de son audition, la CNPTJ a ainsi observé que « la multiplicité des réformes empêche une mise en oeuvre cohérente des dispositifs et fait obstacle à la réalisation des objectifs destinés à rendre les sanctions plus efficaces, c'est-à-dire [susceptibles de conduire] à la désistance des auteurs d'infractions ». Le CNB a considéré, de manière convergente, que « les réformes se succèdent souvent sans évaluation des réformes précédentes et sans considération pour l'existant ».

L'évolution rapide et peu cohérente du droit a également des effets sur les conditions de travail des acteurs de la justice, dans la mesure où la succession de réformes insuffisamment articulées entre elles provoque une inévitable insécurité juridique dans leur application. Ce manque de clarté du droit de l'exécution des peines est, comme l'a résumé le CNB, « préjudiciable tant pour les professionnels de la justice que pour les justiciables », qu'il s'agisse des victimes ou des personnes condamnées.

L'USM a alerté les rapporteures à ce sujet, en leur indiquant que « ces réformes incessantes ne sont pas suivies de la mise à jour des applicatifs métiers avant leur entrée en vigueur ». Cette observation corrobore ainsi les travaux conduits par la commission des lois du Sénat, qui ont à plusieurs reprises conclu ces dernières années à la qualité insuffisante de la politique numérique de la Chancellerie31(*).

Les injonctions contradictoires auxquelles le

système pénal français est soumis n'ont pas seulement un

effet délétère sur la cohérence d'ensemble du droit

de la peine ou sur la charge de travail des praticiens. Elles

conduisent également à des situations individuelles

paradoxales, voire kafkaïennes, comme en témoignent les

exemples donnés aux rapporteures au cours de

leurs auditions

s'agissant des conséquences concrètes, pour les condamnés

comme pour les magistrats chargés de statuer sur leur sort, de

l'évolution du quantum des peines aménageables.

Illustration pratique des effets de la modification du quantum des peines aménageables

Exemple soumis par l'USM aux rapporteures

« Soit un condamné à plusieurs peines de prison pour un quantum total de treize mois et inséré professionnellement et socialement. Il ne pourra pas voir sa peine aménagée dans le cadre de la procédure de l'article 723-15 du code de procédure pénale compte tenu de l'actuel quantum des peines aménageables (un an maximum). Il devra donc être incarcéré. Mais, dès son premier jour de détention, sa situation devient de facto « aménageable », dans la mesure où l'aménagement de peine en milieu fermé est possible pour les peines inférieures à deux ans d'emprisonnement. En admettant qu'il dépose sa requête en aménagement de peine et que le juge d'application des peines arrive à l'audiencer dans les délais prévus par la loi (quatre mois), il aura néanmoins passé plusieurs mois en prison, au risque de perdre son emploi et son logement faute de ressources, en n'ayant rien pu mettre en place en détention au regard des conditions carcérales actuelles. »

Source : commission des lois, d'après les éléments transmis par l'USM

En troisième lieu, les rapporteures relèvent que l'illisibilité et le caractère confus du droit des peines et de leur exécution ont des effets directs - et désastreux - sur la perception qu'ont les citoyens de l'efficacité du système pénal et, partant, de la justice dans son ensemble. Il en résulte une expansion dans l'opinion publique de l'idée suivant laquelle le système pénal français serait « laxiste ».

Cette idée, majoritaire parmi les citoyens32(*), a pourtant été largement démentie au cours des auditions menées par la mission d'information.

Les organisations représentatives de magistrats et la DAP ont unanimement affirmé devant les rapporteures que le quantum des peines a connu une augmentation constante ces dernières années. L'aggravation de la surpopulation carcérale résulte en conséquence de peines plus longues et non d'un plus grand nombre de détenus, selon l'essentiel des personnes entendues durant les travaux de la mission d'information (voir infra). L'USM estime au surplus qu'en dépit des difficultés précitées « et contrairement aux idées reçues, les peines sont très largement exécutées en France ».

Plusieurs facteurs expliquent toutefois que le

système pénal français puisse être

considéré comme « laxiste » ou vu comme

incompréhensible. La principale explication tient à ce que

les peines sont, dans leur immense majorité - et de

plus en plus fréquemment -, exécutées sous une

forme

qui n'est pas celle qui a été

décidée par le juge du fond. Ce décalage a

été aggravé par les réformes récentes, et

notamment par la généralisation des aménagements ab

initio sous l'effet du « bloc peines ».

S'ajoute à ce décalage entre la nature de peine prononcée et celle de la sanction réellement exécutée, un décrochage entre la sévérité apparente de la loi pénale et un système d'exécution des peines qui, à la fois pour lutter contre la surpopulation carcérale et pour garantir le respect du principe d'individualisation des peines, conduit à la mise en oeuvre de sanctions souvent perçues comme « légères » par l'opinion publique.

Certes, et comme l'universitaire Francis Habouzit l'a rappelé lors de son audition par les rapporteures, « la peine encourue n'a pas pour objet d'être prononcée systématiquement, il s'agit d'un maximum. L'emprisonnement est la peine étalon de notre pénalité, et non la peine de principe ; bien au contraire, la loi dispose qu'il s'agit d'une sanction de dernier recours ».

En pratique, le quantum des peines prononcées apparaît faible par rapport à celui qui est encouru. L'association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP) a à cet égard cité les travaux d'Arnaud Philippe, qui dans son ouvrage La fabrique des jugements observe qu'en matière délictuelle et en moyenne, 7 % des peines encourues sont prononcées - ce qui induit, toujours selon l'ANJAP, « le sentiment d'une justice laxiste pour la société, les victimes ou les auteurs ».

Au-delà, le rapport de notre société à la sanction pénale est affecté par « l'aggravation des formes de délinquance, avec des actes de plus en plus violents sous-tendus par des mobiles paradoxalement de moins en moins graves », comme l'a remarqué la CNPTJ auprès des rapporteures.

c) L'impossible évaluation de l'exécution des peines

Dans son récent rapport public thématique sur la surpopulation carcérale33(*), la Cour des comptes déplore « un suivi et une évaluation lacunaires » des peines de prison ferme, rendant difficile une analyse précise des évolutions de la population incarcérée et de ses causes et qui tient à la fois aux évolutions trop fréquentes de la loi (qui brouille les catégorisations statistiques) et à l'état délabré des moyens informatiques du ministère. Comme le résume la Cour avec autant de synthèse que de clarté :

« Cette situation traduit les évolutions d'un cadre juridique maintes fois amendé et dont la complexité est excessive. Elle est aggravée par l'organisation du suivi statistique au sein du ministère de la justice, opéré à partir des applicatifs ``métiers'' de ses différentes directions. Les données produites correspondent aux besoins de pilotage et de gestion de ces directions et ne recouvrent pas nécessairement les catégorisations retenues par les orientations successives de la politique pénale. Ces orientations étant nombreuses et les catégorisations changeantes, les adaptations de leur suivi se sont faites au fil de l'eau, par ajustements successifs, sans permettre toujours de consolidation. Celle-ci est d'autant plus ardue que les applicatifs ne communiquent pas entre eux et que des appariements de données sont requis. Quand ils sont possibles, ils sont à la fois complexes à opérer et souvent insuffisamment fiables. Le problème est de surcroît aggravé par les défaillances, et parfois l'obsolescence, de certains applicatifs du ministère. »

Sans que soit en cause la bonne volonté des services du ministère, qui sont les premières victimes de l'état dégradé des applicatifs de la Chancellerie et composent comme ils le peuvent avec l'existant dans l'attente de l'achèvement de l'ambitieux projet « procédure pénale numérique » (PPN), les rapporteures se sont heurtées à de lourdes difficultés pour obtenir des chiffres de nature à éclairer leurs travaux.

C'est ainsi qu'elles n'ont pu obtenir aucune statistique exploitable sur les sujets suivants :

- l'ampleur des réductions de peine accordées aux détenus ;

- les délais d'exécution des peines « alternatives » à l'incarcération, à l'exception des travaux d'intérêt général : dit autrement, il n'est pas à ce jour possible de savoir dans quel délai sont posés les bracelets qui accompagnent les DDSE, ni à quelle échéance sont effectivement suivis les divers stages qui peuvent être prononcés par les juges du fond. Cette carence est particulièrement inquiétante, dans la mesure où la proximité entre l'infraction et sa sanction est par nature un gage de l'effet « éducatif » de la peine, et donc de la prévention de la récidive ;

- les caractéristiques des peines effectuées par les sortants de prison après 2020 : les données disponibles en la matière sont, en effet, la résultante d'un rapprochement de deux fichiers (Genesis34(*), lui-même renseigné à la main, et le Casier judiciaire national) dont les délais de production sont conséquents, d'autant plus au vu des difficultés liées à la récupération de l'ensemble des condamnations définitives pour une année donnée : ce n'est ainsi qu'au printemps 2026 que le ministère sera en mesure de produire des chiffres sur les sortants de prison de 2021.

S'ajoute à ce constat, la défaillance - maintes fois commentée par la commission des lois - des applicatifs du ministère en ce qui concerne les mineurs, c'est-à-dire le logiciel PARCOURS. Il n'existe pas, en l'état, d'outil permettant de suivre (individuellement comme statistiquement) le parcours pénal des mineurs de manière fiable et exhaustive. La mission renvoie, sur ce sujet essentiel, aux travaux de la rapporteure Laurence Harribey sur les crédits de la protection judiciaire de la jeunesse, par lesquels elle se fait chaque année l'écho du déploiement contrarié de cet outil.

Le logiciel PARCOURS : anatomie d'un naufrage

Depuis plusieurs années déjà, la commission des lois profite de son avis budgétaire sur les crédits de la PJJ pour établir un point d'étape sur l'avancée du déploiement de l'applicatif PARCOURS.

Celui-ci doit permettre, à terme, d'atteindre un objectif dont on pourrait s'étonner qu'il ne soit pas acquis en l'état : assurer le suivi de tous les mineurs confiés à la PJJ, en recensant tous les actes pris à leur égard par l'ensemble des acteurs compétents (magistrats, associations du SAH, éducateurs et personnels administratifs), y compris en ce qui concerne leur suivi en réinsertion à la sortie des services et établissements de la PJJ.

Initié en 2019, le projet reste à ce jour inabouti et insatisfaisant ; il s'avère par ailleurs extraordinairement coûteux, au point que l'on peut s'interroger sur le degré de lucidité du ministère de la justice quant à la déroute dans laquelle il semble engagé.

En effet, alors que la première version de PARCOURS a été mise en service en mai 2021, il semble que, depuis cette date, le projet ne parvienne pas à progresser.

PARCOURS reste, en premier lieu, incomplet à deux égards :

- il n'est accessible qu'aux personnels du secteur public - ce qui exclut les personnels du SAH. Or, en l'absence d'une couverture complète des établissements et structures de la PJJ, les données relatives aux jeunes suivis par le secteur associatif habilité doivent être « re-saisies » par des agents du secteur public, ce qui constitue une lacune importante sur le plan quantitatif, impose aux équipes une tâche chronophage et peu gratifiante et crée mécaniquement le risque d'erreurs dans la retranscription des informations transmises [...] ;

- ensuite, la centralisation et l'analyse des données renseignées dans PARCOURS supposent la mise en place d'un nouvel infocentre « InfoDPJJ » qui ne sera opérationnel qu'à l'aboutissement du travail, toujours en cours, de reprise des bases de données depuis 2004. Plusieurs fois présenté comme imminent, l'achèvement de ce travail est désormais prévu pour la fin 2024. En 2025, le contenu de l'infocentre devra être complété des données relatives aux parcours scolaires et d'insertion, ainsi qu'au partenariat Justice / Armée, ce qui doit permettre le calcul des « indicateurs politiques prioritaires du Gouvernement ».

La phase suivante du projet a été mise en développement en 2023. Néanmoins, il n'est pas possible, au vu des éléments transmis par le Gouvernement, de comprendre ou d'analyser les étapes à venir [...] - ce qui semble confirmer les conclusions de la Cour des comptes : celle-ci avait estimé que, toutes choses égales par ailleurs, PARCOURS ne serait pas déployé avant 203235(*).

PARCOURS présente, en deuxième lieu, un fonctionnement peu satisfaisant pour ses utilisateurs. Les organisations syndicales ont unanimement décrit un outil informatique peu intuitif, inutilement lourd (il impose par exemple de renseigner les arrivées et les départs, aucune interconnexion avec les bases RH du ministère n'étant opérationnelle ; à défaut, les statistiques se trouvent intégralement faussées) et davantage pensé pour dimensionner les plafonds d'emplois dans les structures et établissements de la PJJ que pour contribuer au bon suivi des mineurs et de leurs particularités. De son côté, le ministère concède pudiquement que « [le] déploiement [de PARCOURS] nécessite un accompagnement soutenu des professionnels et des mises à jour permanentes » et que « sa fiabilisation sera indispensable pour rendre compte de la réalité des parcours des mineurs et de l'efficacité de la mission, mais également pour allouer des moyens humains et budgétaires adaptés ».

[...] PARCOURS est, enfin, un projet particulièrement onéreux, et qui menace désormais de se transformer en gouffre financier. Estimé à 10 millions l'année passée par la rapporteure, le coût du chantier s'élève en réalité, à ce jour, à près du double.

Source :

avis n°

150 (2024-2025) de Laurence Harribey,

tome VIII,

déposé le 21 novembre 2024

Ces facteurs contribuent à rendre fastidieuse toute évaluation quantitative de l'exécution des peines et expliquent que, dans de nombreux cas, il ne soit possible d'évaluer avec précision ni l'impact des réformes pénales à venir ni, de manière inquiétante, l'effet réel de celles déjà entrées en vigueur.

2. Une chaîne d'acteurs variés et dévoués, mais souvent dépassés

L'article 707 du code de procédure pénale, déjà cité, place l'exécution de la peine « sous le contrôle des autorités judiciaires », qu'elles appartiennent au siège ou au parquet.

Cette exécution mobilise toutefois, à diverses étapes, de nombreux acteurs de la chaîne judiciaire ou extrajudiciaire : outre les magistrats et les équipes qui les entourent, au premier rang desquelles figurent les agents du greffe, interviennent, sans que l'énumération ne soit exhaustive, l'administration pénitentiaire, dont dépendent les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, la protection judiciaire de la jeunesse, les forces de sécurité intérieure, des associations ou encore les avocats. Les auditions conduites par la mission d'information ont confirmé que tous avaient à coeur de mettre en oeuvre les objectifs énoncés par le législateur, et les rapporteures tiennent à rendre hommage à leur engagement.

Néanmoins, dans la pratique, la complexité du droit de l'exécution et de l'application des peines, ses trop nombreuses réformes, souvent dans des directions opposées, l'insuffisance des moyens et une coordination difficile entre les acteurs entravent l'atteinte de ces objectifs consensuels.

a) Les acteurs judiciaires, en quête du sens de la peine

Les professionnels des juridictions sont les acteurs de première ligne de l'exécution des peines. Sous l'effet des évolutions contradictoires de la loi comme d'un manque de moyens qui n'est que partiellement résorbé par les lois successives d'orientation et de programmation adoptées par le législateur, ils sont néanmoins non moins que les autres acteurs de la peine confrontés à une perte de sens et à une dégradation tangible des conditions d'exercice de leurs missions.

(1) L'exécution de la peine relève à titre principal du parquet

Comme l'a souligné la conférence nationale des procureurs généraux (CNPG) auprès des rapporteures, « c'est l'exécution des peines qui donne sens à l'ensemble du processus judiciaire pénal » : elle est ainsi l'un des principaux facteurs de crédibilité pour l'institution judiciaire, et singulièrement pour les parquets puisque « l'exécution des peines est un élément majeur des priorités de politique pénale arrêtées par les procureurs généraux et mis en oeuvre par les procureurs de la République ».

En effet, conformément à l'article 707-1 du code de procédure pénale, « le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ». Dans le cas des poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur ou sur des biens meubles ou immeubles, interviennent également dans l'exécution de la peine le comptable public compétent et l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), mais au nom du procureur de la République.

Le parquet doit ainsi veiller à la célérité d'ensemble des délais d'exécution liés aux circuits de la phase juridictionnelle per se, ce qui comprend notamment la rédaction des jugements, la transmission des pièces d'exécution d'un service à l'autre, la saisine des commissaires de justice, etc., ainsi qu'aux délais de prise en charge du condamné jusqu'à ce que la peine soit entièrement exécutée.

Pour exercer ces fonctions, le procureur de la République peut requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer l'exécution de la sentence pénale (voir infra).

Il s'appuie surtout sur « un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines », comme le dispose l'article D. 48-1 du code de procédure pénale. Tous les parquets comprennent par conséquent un service de l'exécution des peines. Outre le suivi de l'exécution des peines prononcées dans son ressort, le secrétariat-greffe assiste le procureur de la République dans l'établissement, imposé par l'article 709-2 du même code, du « rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal ». Ce rapport « est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin ». Toutefois, la publicité de ce rapport - en pratique transmis au procureur général, à l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité, au préfet, au bâtonnier et aux diverses autorités de l'administration pénitentiaire et des forces de sécurité intérieure - a été limitée par l'arrêté du 17 février 2005 modifiant le code de procédure pénale et relatif au rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines : si celui-ci prévoit que le rapport peut être « librement consulté par toute personne qui en fait la demande », il n'est pas publié sur le site internet des juridictions.

Depuis 2014 et le vote de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, le code de procédure pénale impose également, en son article 709-1, l'institution « d'un bureau de l'exécution des peines [...] dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel »36(*). Le législateur a confié à ces bureaux (BEX) la « charg[e] de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées ». Le rôle et la composition de ces bureaux a ensuite été précisé par décret37(*).

Ces bureaux d'exécution des peines ne constituent pas, toutefois, des bureaux d'investigation ni n'assurent un suivi proactif de l'exécution des peines prononcées dans le tribunal. Ils sont principalement consacrés à l'accompagnement des personnes condamnées et, dans certains tribunaux, des victimes38(*). Ils ont ainsi pour mission prioritaire d'informer la personne condamnée sur la décision pénale rendue à son encontre (peines prononcées, voies de recours, etc.) et de l'inciter à accepter un premier acte de mise à exécution de la peine ainsi qu'à s'acquitter volontairement des dommages et intérêts dus aux parties civiles39(*).

La plupart d'entre eux sont dotés d'un terminal de paiement, leur permettant d'offrir à la personne condamnée la possibilité de s'acquitter immédiatement de l'amende prononcée (cette dernière pouvant alors bénéficier d'un abattement de 20 % du montant de cette amende, conformément à l'article 707-2 du code de procédure pénale).

Les bureaux de l'exécution des peines sont également le lieu où peut être remise à la personne condamnée et qui n'est pas incarcérée une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai maximal de 30 jours, et, le cas échéant, devant le juge de l'application des peines dans un délai de 20 jours40(*).

Ce dispositif, qui est systématisé depuis plus d'une dizaine d'années, « a montré sa pertinence » et est « désormais parfaitement inscrit dans le mode de fonctionnement des juridictions », selon la CNPTJ. Malgré ce jugement positif, cette dernière regrette que, faute d'effectifs en nombre suffisant pour assurer des horaires élargis, « les bureaux de l'exécution des peines ne fonctionnent que pendant une partie de l'audience seulement, puisqu'ils ferment généralement à 18 heures, et pas pour toutes les audiences ».

(2) Un fonctionnement bousculé par le partage croissant de l'aménagement des peines entre juge correctionnel et juge de l'application des peines

Si le ministère public est chargé d'exécuter la peine, l'aménagement de la peine, qu'elle soit effectuée ab initio ou en cours d'exécution, relève des magistrats du siège.

Deux catégories de magistrats du siège interviennent en matière d'aménagement de la peine : le juge correctionnel, dans une proportion croissante, et le juge de l'application des peines, dont l'office a évolué pour s'éloigner de la date du prononcé de la peine initiale.

Le droit actuel résulte ainsi d'un mouvement d'ensemble de juridictionnalisation progressive de l'exécution des peines depuis les années 2000. Les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ont conféré une nature juridictionnelle à de nombreuses décisions du juge de l'application des peines, qui étaient auparavant des mesures d'administration judiciaire. En conséquence, à ces décisions s'appliquent les grands principes régissant toute décision judiciaire, tels que le caractère contradictoire des débats, la motivation des décisions, la possibilité de faire un recours, etc.

Le juge de l'application des peines, dont la fonction a été créée en 1958, s'est donc vu progressivement confier l'essentiel des interventions judiciaires sur la sanction, après la condamnation. Son rôle a été défini par le législateur, à l'article 712-1 du code de procédure pénale, comme celui d'un juge « du premier degré » chargé « de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ». Il est « avisé, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en oeuvre par ces services » et il peut « faire procéder aux modifications qu'[il] juge nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine ». Dit autrement, et pour reprendre les termes employés par l'ANJAP lors de son audition par les rapporteures, la mission des 430 juges de l'application des peines en exercice est « le suivi des personnes condamnées, dans l'objectif d'assurer leur réinsertion et de prévenir la récidive tout en préservant les intérêts des victimes et en tenant compte des conditions d'occupation des établissements pénitentiaires ». Pour cela, ils s'appuient - notamment - sur les commissions d'application des peines, une instance consultative ayant vocation à apporter des éclairages au juge de l'application des peines sur la situation des condamnés détenus.

Ce rôle de suivi judiciaire des personnes condamnées a toutefois connu une évolution majeure en 2019, à l'occasion du vote de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a accru la place du juge correctionnel dans l'aménagement des peines, en rendant plus systématique l'aménagement dit « ab initio », c'est-à-dire prononcé dès la condamnation. D'optionnels, ces aménagements ab initio sont devenus obligatoires de jure pour les peines de moins de six mois, mais aussi quasi-impératifs de facto pour les peines comprises entre six mois et un an (voir supra), limitant strictement les leviers de décision des juges de l'application des peines au stade de la condamnation.

Les aménagements de peine ab

initio

(articles 132-25, 132-26 et 132-27 du code

pénal)

Les aménagements de peine ab initio relèvent de quatre régimes distincts :

- le régime de la semi-liberté prévoit que le condamné est astreint à demeurer dans l'établissement pénitentiaire, à l'exception du temps nécessaire à la conduite des activités en raison desquelles il a été admis au régime de la semi-liberté (activité professionnelle, recherche d'un stage ou d'un emploi, suivi d'une formation, participation à la vie familiale, conduite d'un projet d'insertion ou de réinsertion) ;

- le placement à l'extérieur astreint le condamné à effectuer, sous le contrôle de l'administration, des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire ;

- la détention à domicile sous surveillance électronique implique pour le condamné une interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines, en dehors des plages horaires et des périodes fixées par ce dernier. Ce régime emporte en outre l'obligation pour le condamné de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines ;

- le régime du fractionnement prévoit l'exécution d'une peine par fractions, sur une période ne pouvant excéder quatre ans et sans qu'une fraction soit inférieure à une durée de deux jours.

Source : commission des lois41(*)

Le juge de l'application des peines demeure, en revanche, pleinement compétent auprès des condamnés détenus, lui seul pouvant décider d'une sortie anticipée de détention et des modalités de cette dernière.

La réforme législative de 2019, couplée aux évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de cassation, a profondément modifié la répartition des rôles entre le juge de l'application des peines et le juge correctionnel. Force est de constater, six ans après sa mise en oeuvre, qu'elle ne fait pas l'unanimité sur le terrain et qu'elle demeure partiellement incomprise.

Comme le relève la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice, « le juge de l'application des peines devient, de moins en moins, le juge du prononcé de l'aménagement de la peine mais davantage le juge du suivi des mesures d'aménagement de peine prononcées par le tribunal correctionnel, ce qui revient à le mobiliser sur la gestion des incidents », une tâche reconnue comme « chronophage ».

Ce constat est partagé par l'ANJAP, qui estime « indispensable de freiner le mouvement consistant à faire du juge de l'application des peines un juge de l'incident, alors qu'il se révèle bien plus efficace en juge du suivi, intervenant en début de mesure pour en fixer le contenu et en déterminer les orientations, en cours de mesure pour faire des points d'étape et, en cas de difficulté, d'éventuelle sanction, puis à la fin pour la clôturer ou non, et en faire un bilan ».

Plus globalement, de nombreux intervenants, à l'instar de la conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel, ont signalé aux rapporteures que la généralisation des aménagements ab initio avait eu pour conséquence un alourdissement du travail du juge correctionnel, sans pour autant que le juge de l'application des peines n'ait vu sa charge de travail diminuer. L'ANJAP rapporte ainsi que les juges de l'application des peines sont de plus en plus saisis de peines aménagées ab initio, notamment parce que « le tribunal correctionnel ne peut pas être dans une appréciation globale de la situation du condamné s'agissant de la peine, puisqu'il juge d'abord des faits » et qu'il dispose de moins d'informations socio-économiques sur le condamné. À ce titre, la Cour des comptes a récemment mis en exergue le fait que « les magistrats qui, au parquet comme au siège, doivent décider de plus en plus fréquemment dans le cadre de procédures rapides sur un nombre croissant de dossiers, ne disposent pas des outils nécessaires pour appréhender la situation sociale et pénale des mis en cause »42(*).

Ces avis mitigés rejoignent les réserves qu'avait émises le Sénat lors de l'examen de la réforme en 2019. Les rapporteurs de la commission des lois, François-Noël Buffet et Yves Détraigne avaient ainsi « regretté que ce dispositif illisible privilégie une approche de gestion des flux d'incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale au lieu d'essayer de donner un sens à la peine : la quasi-automaticité de certaines modalités d'exécution de la peine n'est de nature ni à renforcer l'efficacité des peines ni leur sens »43(*).

Quoi qu'il en soit, ce nouveau partage des tâches a eu, malgré les réticences, des effets tangibles, démontrant que les magistrats se sont appropriés cette réforme, bon gré, mal gré. Deux effets principaux peuvent être cités : l'augmentation de la proportion de peines aménagées avant l'incarcération et, en pratique, la forte hausse du recours à la détention à domicile sous surveillance électronique qui est l'aménagement de peine privilégié par les juges correctionnels.

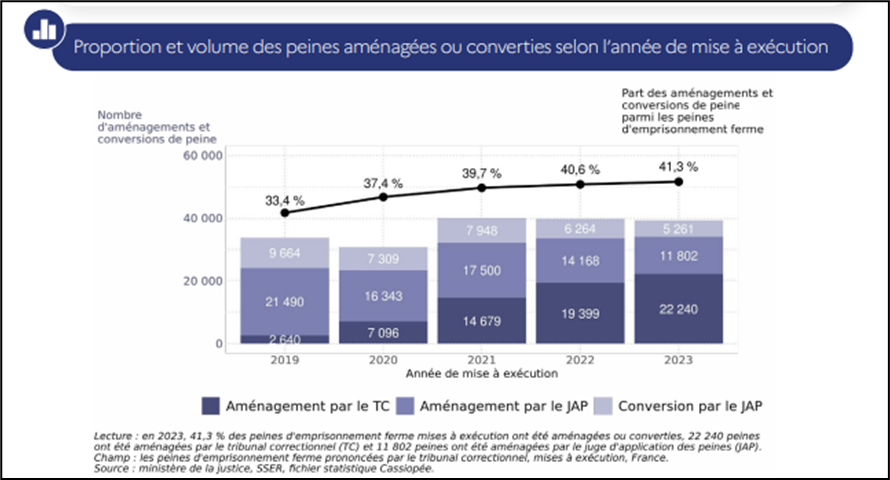

Sur le premier point, les aménagements de peine et les conversions de peine - toutes catégories confondues - ont crû pour atteindre, selon le ministère de la justice, le chiffre de 41,3 % des peines de prison ferme mises à exécution, soit une hausse de 8 points de pourcentage entre 2015 et 202344(*). Cette évolution est le reflet des réformes législatives déjà commentées.

Source : ministère de la justice

Toutefois, outre que des débats existent quant à l'interprétation de ces données, notamment en ce qu'elles portent sur les aménagements et conversions de peine accordés à un condamné laissé libre à l'issue de l'audience et non sur la totalité des peines d'emprisonnement ferme, il convient de noter, à l'instar de l'ANJAP, que la hausse des aménagements de peine peut aussi résulter du prononcé, par le tribunal correctionnel, de peines fermes aménagées ab initio là où il prononçait auparavant une alternative à l'incarcération.

Focus sur un modèle d'aménagement des peines qui diffère du modèle français : l'absence de juridictionnalisation de l'aménagement des peines aux Pays-Bas

Le système néerlandais se caractérise par l'absence de juridictionnalisation de l'aménagement des peines et le rôle prédominant de l'administration dans les décisions d'aménagement de peines45(*). Cette spécificité a été renforcée par la loi sur l'exécution des décisions pénales46(*) qui, à compter du 1er janvier 2020, a transféré la responsabilité de l'exécution des peines du ministère public (Openbaar Ministerie, OM) vers le ministre de la justice et de la sécurité - qui a délégué cette tâche à l'Agence des établissements pénitentiaires (Dienst Justitiële Inrichtingen, DIJ)47(*). Le parquet demeure compétent en matière de libération conditionnelle.

(a) La libération conditionnelle

La décision de libération conditionnelle relève de la responsabilité d'un service spécialisé du ministère public : le service central pour la libération conditionnelle (Centrale Voorziening voorwardelijke invrijheidstelling, CVv.i.)48(*). Ce service consulte obligatoirement le directeur de l'établissement pénitentiaire et le service de probation avant de prendre une décision (article 6:2:12) et peut également consulter les services de police, le procureur général et les experts ayant traité l'affaire. Le CVv.i. doit aussi demander aux victimes ou à leurs proches s'ils ont des souhaits à formuler en cas de libération conditionnelle.

Dans certains cas graves et complexes, le CVv.i. peut faire appel au Comité consultatif sur la libération conditionnelle (Adviescollege voorwaardelijke invrijheidstelling, AVI)49(*), qui a été créé par une décision du Conseil des procureurs généraux. L'AVI se compose de onze juristes et experts et fournit un avis indépendant sur les décisions de la CVv.i50(*). Cet avis n'est pas juridiquement contraignant.

(b) Les permissions de réinsertion, de capacité et le programme pénitentiaire

Dans la plupart des cas, le directeur de l'établissement pénitentiaire où le détenu est incarcéré décide de l'octroi d'une permission de réinsertion, d'une permission de capacité ou de la participation au programme pénitentiaire.

S'agissant des permissions de réinsertion, le directeur d'établissement doit préalablement recueillir des informations auprès de la commission des libertés de l'établissement et du fonctionnaire chargé de la sélection de l'agence DIJ51(*). Dans certains cas, le directeur est tenu de demander l'avis préalable du ministère public, par exemple en cas de délit grave contre les moeurs, de délit grave avec violence ou de traite d'êtres humains52(*). Pour les détenus condamnés à perpétuité, ce n'est pas le directeur qui décide de la demande de permission, mais le fonctionnaire chargé de la sélection (selectiefunctionaris) de l'agence DIJ53(*).

Source : note de la division de la législation comparée (voir annexe 1)

Sur le second point, les chiffres sont éloquents : 92 % des aménagements de peine ab initio sont des détentions à domicile sous surveillance électronique54(*). Cette catégorie d'aménagement est ainsi devenue un réflexe pour les juges correctionnels. Or, comme le relève la conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel, cette tendance n'est pas nécessairement positive, dans la mesure où « elle ne doit pas occulter que le bracelet écrase les autres modes d'aménagement souvent plus qualitatifs en termes de suivi » et que « les tribunaux correctionnels prononcent ces peines là où une peine de milieu ouvert aurait peut-être été suffisante, voire plus utile » : cet enjeu fera l'objet de développements spécifiques ci-après.

b) Les acteurs intervenant principalement en post-sentenciel : des missions essentielles dont la réalisation est obérée par un sentiment de submersion

Une fois la peine prononcée, éventuellement sous une forme aménagée, par l'autorité judiciaire, plusieurs acteurs interviennent pour assurer sa bonne exécution. Outre les forces de sécurité intérieure (voir infra), sont notamment mobilisées l'administration pénitentiaire, à laquelle appartiennent les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), et des associations oeuvrant auprès des personnes placées sous main de justice.

Le législateur ou le pouvoir réglementaire leur ont confié des missions essentielles à la crédibilité de la justice, d'une part, et à l'accompagnement social des condamnés, d'autre part.

De façon générale, ils concourent, à leur échelle, à l'application des principes cardinaux régissant l'exécution des peines énoncés à l'article 707 du code de procédure pénale (mise à exécution effective et rapide, prévention de la récidive, adaptation de l'exécution de la peine au profil du condamné et préparation de la réinsertion - voir supra).

(1) Les personnels de surveillance, dont le nombre a crû moins rapidement que celui des détenus, assurent l'exécution des peines d'emprisonnement

L'administration pénitentiaire, prise dans son ensemble, est historiquement chargée de l'exécution des peines de privation de liberté, que la détention ait lieu au domicile du condamné55(*) ou dans un centre pénitentiaire (maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale ou centre de semi-liberté). C'est également elle qui effectue le suivi des personnes ayant été condamnées au port d'un bracelet anti-rapprochement56(*).

Outre les personnels de direction et les personnels administratifs et techniques, ces tâches sont principalement assurées par les personnels de surveillance, qui sont « au contact de la population pénale »57(*) et constituent « l'une des forces dont dispose l'État pour assurer la sécurité intérieure »58(*). À ce titre, ils veillent à l'accomplissement de la peine d'emprisonnement - c'est-à-dire à la prévention des évasions - mais aussi « au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté », autrement dit au maintien de l'ordre et de la discipline au sein de l'établissement pénitentiaire. Ils « participent » en outre « à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion », notamment par leurs contacts quotidiens avec les détenus, qui leur permettent de les informer sur leurs droits et devoirs, de relayer les décisions prises par la direction de l'établissement pénitentiaire, et d'aider les détenus à exprimer leurs demandes. Ils peuvent être assistés de surveillants adjoints, âgés de 18 à 30 ans et recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois59(*).

L'administration pénitentiaire compte plus de 30 600 personnels60(*) de surveillance, soit approximativement un agent pour trois détenus. Conséquence de l'augmentation de la population carcérale et de la construction de nouvelles places de prison, la tendance est à la hausse de l'effectif des personnels de surveillance, puisqu'en dix ans, leur nombre a crû de 13 %61(*). Toutefois, cette hausse des recrutements a suivi un rythme plus lent que la hausse de la population détenue, puisque cette dernière a augmenté de 27,3 % sur la même période62(*), aggravant la dégradation du ratio de « couverture » carcérale (soit le rapport entre le nombre de surveillants et le nombre de détenus au sein de chaque quartier ou établissement).

(2) Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, chevilles ouvrières surchargées de l'individualisation et du suivi des peines

Héritiers des comités de probation et d'assistance aux libérés (CPAL) chargés, dès leur création en 1958, de suivre les peines de sursis avec mise à l'épreuve, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ont été formellement créés par décret en 199963(*) et ont vu les tâches qui leur sont confiées s'accroître au fil des réformes législatives.

Les SPIP sont ainsi « chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice »64(*), qu'elles soient prévenues ou condamnées, incarcérées ou en milieu ouvert.

Pour ce faire, les SPIP doivent « mett[re] en oeuvre les politiques d'insertion et prévention de la récidive, assure[r] le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et prépare[r] la sortie des personnes détenues »65(*). Afin d'individualiser l'exécution de la peine, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être destinataires du bulletin n° 1 du casier judiciaire66(*), dans lequel figure l'intégralité des condamnations pénales.

Conformément au principe d'adaptation de l'exécution des peines, les SPIP « procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge »67(*). Ces modalités de prise en charge de la personne condamnée doivent être communiquées par le SPIP à la juridiction de l'application des peines68(*).

Plus concrètement, pour mettre en oeuvre leurs missions, les SPIP travaillent avec les personnes condamnées pour accompagner leur parcours d'exécution de la peine, définir certaines mesures prononcées par l'autorité judiciaire - notamment les travaux d'intérêt général69(*) -, s'assurer que certaines mesures judiciaires sont exécutées, à l'instar des obligations de soins ou de recherche d'emploi, mais aussi préparer la fin de la peine, dans un objectif de réinsertion sociale. À cet accompagnement à caractère social, qui s'appuie notamment sur l'emploi de personnels spécialisés tels que des psychologues ou des assistants de service social, s'ajoute une fonction de contrôle de la probation et des autres mesures alternatives à la privation de liberté. À ce titre, le juge de l'application des peines peut ordonner au SPIP de « s'assurer de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire »70(*). Dans une logique similaire, le SPIP doit veiller « au respect des obligations imposées à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire »71(*).

Le suivi du SPIP commence tôt dans le parcours d'exécution de la peine, puisque les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, hors délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé par le tribunal correctionnel, sont convoquées devant le SPIP dans un délai maximal de trente jours72(*) suivant la condamnation.

Enfin, les SPIP sont les chefs de file en matière de justice restaurative.

Les SPIP constituent donc, indéniablement, un rouage essentiel de l'exécution des peines.