- L'ESSENTIEL

- I. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS

DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES

- II. PLACER LA RÉINSERTION AU CoeUR DE LA

PEINE

- III. JUGULER LA SURPOPULATION CARCÉRALE

- IV. ACCÉLERER L'EXÉCUTION DE LA PEINE

ET RENFORCER SON CONTRÔLE

- A. DÉVELOPPER UNE CULTURE DE

L'EXÉCUTION DES PEINES AU SEIN DES FORCES DE SÉCURITÉ

INTÉRIEURE

- B. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA

PEINE EN FAVORISANT LA PRÉSENCE DU PRÉVENU AUX AUDIENCES ET

EN MODERNISANT LES VOIES DE SIGNIFICATION DES JUGEMENTS

- C. DONNER CONFIANCE DANS LES PEINES ALTERNATIVES

À L'EMPRISONNEMENT PAR L'ACCROISSEMENT DES CONTRÔLES DE

LA PROBATION

- A. DÉVELOPPER UNE CULTURE DE

L'EXÉCUTION DES PEINES AU SEIN DES FORCES DE SÉCURITÉ

INTÉRIEURE

- V. GARANTIR ENFIN UN TRAITEMENT ADAPTÉ DES

CONDAMNÉS MINEURS

- I. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS

DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES

- LISTE DES PROPOSITIONS

- AVANT PROPOS

- I. L'EXÉCUTION DES PEINES : UNE

INACCEPTABLE DÉFAILLANCE

- A. UN DROIT ÉCLATÉ, DES ACTEURS

DÉBOUSSOLÉS

- 1. Une succession irréfléchie de

réformes contradictoires

- a) Un récent amoncellement de

réformes parfois contradictoires a aggravé

les modalités d'exécution des peines en France

- b) Le droit de l'application des peines

connaît en conséquence une complexification croissante, qui

altère la bonne exécution des peines

- c) L'impossible évaluation de

l'exécution des peines

- a) Un récent amoncellement de

réformes parfois contradictoires a aggravé

les modalités d'exécution des peines en France

- 2. Une chaîne d'acteurs variés et

dévoués, mais souvent dépassés

- a) Les acteurs judiciaires, en quête du sens

de la peine

- (1) L'exécution de la peine relève

à titre principal du parquet

- (2) Un fonctionnement bousculé par le

partage croissant de l'aménagement des peines entre juge correctionnel

et juge de l'application des peines

- b) Les acteurs intervenant principalement en

post-sentenciel : des missions essentielles dont la

réalisation est obérée par un sentiment de

submersion

- (1) Les personnels de surveillance, dont le nombre

a crû moins rapidement que celui des détenus, assurent

l'exécution des peines d'emprisonnement

- (2) Les conseillers pénitentiaires

d'insertion et de probation, chevilles ouvrières surchargées de

l'individualisation et du suivi des peines

- (3) Des acteurs associatifs au rôle mal

défini, et donc variable

- c) Les forces de sécurité

intérieure : une participation à géométrie

variable, malgré des initiatives louables

- (1) Les forces de sécurité

intérieure sont, en théorie, un rouage essentiel de

l'exécution des peines

- (2) Deux brigades spécialisées

concourent à l'exécution des décisions de justice

- (3) Faute de moyens et d'un intérêt

pour les missions liées à l'exécution des peines,

l'investissement des forces de sécurité intérieure demeure

minimal

- a) Les acteurs judiciaires, en quête du sens

de la peine

- 1. Une succession irréfléchie de

réformes contradictoires

- B. UNE SURPOPULATION CARCÉRALE

PARADOXALEMENT AGGRAVÉE PAR LES TENTATIVES DE « GESTION DES

FLUX »

- 1. Des prisons surpeuplées,

dégradées et insuffisamment différenciées

- a) La surpopulation carcérale : une

ampleur inédite, des conséquences dramatiques

- (1) La surpopulation carcérale, un mal

endémique

- (2) La création de nouvelles places

à l'épreuve du réel : un « plan

15 000 » contrarié, une administration qui peine

à recruter

- b) Des délais d'incarcération

excessifs pour les condamnés qui n'entrent pas immédiatement en

détention

- c) Des conditions de détention qui font

obstacle à la réinsertion des condamnés

- (1) L'insuffisante différenciation des

établissements pénitentiaires, obstacle à la

réinsertion

- (2) Des moyens faméliques de suivi, de

formation et de soin en détention

- a) La surpopulation carcérale : une

ampleur inédite, des conséquences dramatiques

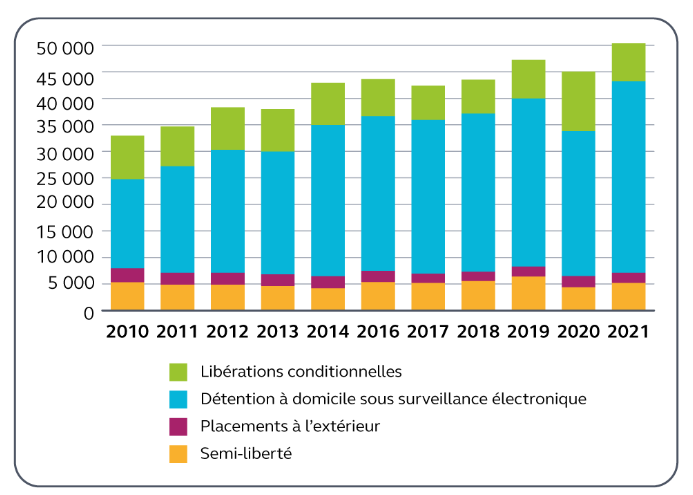

- 2. Les aménagements de peine et la

libération sous contrainte : des solutions de

facilité ?

- a) Une logique de « gestion des

flux » qui n'a pas prouvé son efficacité...

- b) ... qui favorise les sorties

« sèches » et prive la sanction de son sens

- (1) Les effets pervers des aménagements de

peine

- (2) La libération sous contrainte de plein

droit, facteur d'illisibilité sur le déroulé de la

peine et d'augmentation des « sorties

sèches »

- (3) Une rivalité objective entre LSC-D et

aménagements de fin de peine qui dégrade l'efficacité de

ces derniers dans la lutte contre la récidive

- (4) Une perte de sens

généralisée

- a) Une logique de « gestion des

flux » qui n'a pas prouvé son efficacité...

- 1. Des prisons surpeuplées,

dégradées et insuffisamment différenciées

- C. LES PEINES ALTERNATIVES, PARENT PAUVRE DE LA

SANCTION

- 1. Les alternatives à la prison : une

exécution lacunaire et une sous-dotation chronique conduisant à

une efficacité contestée et difficilement mesurable

- a) Une grande diversité de peines

permettant de favoriser l'application du principe d'individualisation de

la peine

- b) Une exécution complexe et partielle,

sans réels effets sur la réduction de la population

carcérale

- (1) Des outils peu mobilisés par les

magistrats malgré une volonté politique affichée

- (2) Le développement des peines

alternatives s'est fait sans effet de substitution sur la prison ferme

- c) Des ambitions contrariées par des

difficultés structurelles

- a) Une grande diversité de peines

permettant de favoriser l'application du principe d'individualisation de

la peine

- 1. Les alternatives à la prison : une

exécution lacunaire et une sous-dotation chronique conduisant à

une efficacité contestée et difficilement mesurable

- D. LES MINEURS DÉLINQUANTS, DES

CONDAMNÉS COMME LES AUTRES ?

- 1. Un cadre pénal spécifique

- a) Un corpus juridique pour partie autonome

- b) Des acteurs spécialisés

- (1) Le rôle particulier du juge des enfants,

juge du fond et de l'application des peines

- (2) La protection judiciaire de la jeunesse,

actrice de l'exécution des peines

- c) Un droit commun de l'exécution des

peines aux conséquences particulièrement néfastes sur les

mineurs

- a) Un corpus juridique pour partie autonome

- 2. Les mineurs en milieu ouvert : des outils

insuffisamment mobilisables faute de moyens

- 3. Les mineurs en milieu fermé : des

affectations erratiques, un suivi lacunaire

- 1. Un cadre pénal spécifique

- A. UN DROIT ÉCLATÉ, DES ACTEURS

DÉBOUSSOLÉS

- II. RÉFORMER SANS SURSEOIR : CINQ AXES

POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION DES PEINES

- A. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS

DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES

- B. REPLACER LA RÉINSERTION AU CoeUR DE LA

PEINE

- C. JUGULER LA SURPOPULATION

CARCÉRALE

- 1. Créer une véritable peine de

probation

- 2. Faire enfin de la peine de prison ferme une

sanction efficace et dissuasive

- 3. Ne plus utiliser la fin de peine comme un

levier de régulation carcérale

- 4. Se donner les moyens d'un diagnostic objectif

de l'état du milieu fermé et de l'efficacité des peines

qui s'y accomplissent

- 1. Créer une véritable peine de

probation

- D. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE

LA PEINE ET RENFORCER SON CONTRÔLE

- 1. Développer une culture de

l'exécution des peines au sein des forces de sécurité

intérieure

- 2. Accélérer l'exécution de

la peine en favorisant la présence du prévenu aux audiences

et en modernisant les voies de signification des jugements

- 3. Donner confiance dans les peines alternatives

à l'emprisonnement par l'accroissement des contrôles de

la probation

- 1. Développer une culture de

l'exécution des peines au sein des forces de sécurité

intérieure

- E. GARANTIR ENFIN UN TRAITEMENT ADAPTÉ DES

CONDAMNÉS MINEURS

- A. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS

DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES

- I. L'EXÉCUTION DES PEINES : UNE

INACCEPTABLE DÉFAILLANCE

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES EN

DÉPLACEMENT

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

- ANNEXE 1

LÉGISLATION COMPARÉE

NOTE SUR L'EXÉCUTION DES PEINES

- 1. 1. Tableau de synthèse

- 1. 2. Canada et province du Québec

- a) Les règles d'aménagement des

peines d'emprisonnement ferme

- (1) Les formes d'aménagement de peine et

les conditions pour en bénéficier

- (a) La libération d'office

- (b) La liberté conditionnelle

- (i) Au niveau fédéral

- (ii) Au Québec

- (c) La peine discontinue

- (d) La permission de sortir

- (i) Au niveau fédéral

- (ii) Au Québec

- (2) Les autorités compétentes

- (a) La libération d'office

- (b) La libération conditionnelle

- (c) La peine discontinue

- (d) La permission de sortir

- (3) Les statistiques disponibles en matière

d'aménagements de peines

- (a) Statistiques générales

- (b) Libération conditionnelle

- (c) La peine discontinue

- b) Les alternatives à

l'emprisonnement

- (1) Le sursis

- (2) Les travaux compensatoires

- (3) Le programme d'accompagnement justice et

santé mentale +

- c) Le recours à la justice

restaurative

- (1) Au niveau fédéral

- (2) Au Québec

- (a) La loi sur le système de justice

pénale pour les adolescents (LSJPA)

- (b) Les programmes de réinsertion

- (c) Le programme de mesures de rechange

général

- (d) Les organismes indépendants

spécialisés

- a) Les règles d'aménagement des

peines d'emprisonnement ferme

- 3. Espagne

- a) Les règles d'aménagement des

peines d'emprisonnement ferme

- (1) Les formes d'aménagement de peine et

les conditions pour en bénéficier

- (a) La suspension de l'exécution de la

peine (articles 80 à 87 du code pénal)

- (b) La liberté conditionnelle (articles 90

à 92 du code pénal)

- (c) Les permissions de sortie (articles 47 et

48 de la loi organique générale pénitentiaire)

- (2) Les autorités compétentes

- (3) Les données statistiques

- b) Les alternatives à

l'emprisonnement

- (1) Le régime carcéral du

troisième degré, dit régime

« ouvert » (articles 80 à 88 du

règlement pénitentiaire)

- (2) Le travail d'intérêt

général (article 49 du code pénal)

- (3) La peine d'assignation à

résidence (article 37 du code pénal)

- (4) La liberté surveillée

(article 106 du code pénal)

- c) Le recours à la justice

restaurative

- (1) Principes, objectifs et cadre juridique

- (2) Acteurs et modalités de mise en

oeuvre

- (3) Typologie des délits et volume

d'activité

- (4) Effets, bénéfices et limites des

processus restauratifs

- (5) Perspectives d'évolution et

recommandations institutionnelles

- a) Les règles d'aménagement des

peines d'emprisonnement ferme

- 4. Italie

- a) Les règles d'aménagement des

peines d'emprisonnement ferme

- (1) Les formes d'aménagement de peine et

les conditions pour en bénéficier

- (a) Les permissions de sortie à titre de

récompense (articles 30-ter et 30-quater)

- (b) Le placement à l'épreuve

auprès des services sociaux (article 47)

- (c) La détention à domicile

(article 47-ter)

- (d) La semi-liberté

(article 48)

- (e) La libération anticipée

(article 54)

- (f) La suspension du procès avec mise

à l'épreuve (dispositions du code pénal et du code de

procédure pénale)

- (2) Les autorités compétentes

- (3) Les données statistiques

- b) Les alternatives à

l'emprisonnement

- (1) Un nouveau régime de peines

substitutives prononcées ab initio

- (2) Une réforme conçue pour faire

face à la crise de l'exécution pénale

- (3) Les limites du dispositif et les perspectives

d'amélioration

- c) Le recours à la justice

restaurative

- (1) Contexte et origine de la réforme

- (2) Esprit et contenu du décret de 2022

- (3) Principales dispositions et modalités

de fonctionnement de la justice restaurative

- a) Les règles d'aménagement des

peines d'emprisonnement ferme

- 5. Les Pays-Bas

- a) Les règles d'aménagement des

peines d'emprisonnement ferme

- (1) Les différentes formes

d'aménagement de peine

- (2) Les conditions pour bénéficier

d'un aménagement de peine

- (a) La libération conditionnelle

- (b) La permission de réinsertion

- (c) La permission de capacité sous

surveillance électronique

- (d) La détention à domicile dans le

cadre du programme pénitentiaire

- (3) Les autorités compétentes

- (a) La libération conditionnelle

- (b) Les permissions de réinsertion, de

capacité et le programme pénitentiaire

- (4) Les données statistiques

- b) Les alternatives à l'emprisonnement

- (1) Les amendes

- (2) Le travail d'intérêt

général

- (3) Les peines avec sursis

- (4) Les critiques relatives aux courtes peines

d'emprisonnement et le recours plus important aux ordonnances

pénales

- c) Le recours à la justice

restaurative

- (1) La médiation restaurative

- (2) La médiation pénale

- (3) Les mesures de médiation et de

réparation dans le cadre du programme pour mineurs (Halt)

- (4) L'évaluation du cadre de la politique

de justice restaurative en matière pénale

- a) Les règles d'aménagement des

peines d'emprisonnement ferme

- 1. 1. Tableau de synthèse

- ANNEXE 2

RAPPORT DE LA MISSION D'URGENCE RELATIVE

À L'EXÉCUTION DES PEINES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

- LE CONTRÔLE EN CLAIR

N° 2

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de législation, du suffrage universel, du Règlement et

d'administration générale (1)

sur

l'exécution des

peines,

Par Mmes Elsa SCHALCK, Laurence HARRIBEY et Dominique VÉRIEN,

Sénatrices

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.

L'ESSENTIEL

L'exécution des peines s'est imposée depuis la fin des années 2000 comme un thème majeur du débat public. Alors que la part des citoyens qui estiment que la justice est « laxiste »1(*) atteint des niveaux préoccupants, la surpopulation carcérale est désormais hors de contrôle et atteste à l'inverse d'une sévérité croissante des lois pénales comme des juridictions chargées de les appliquer.

Ce paradoxe manifeste appelait une étude approfondie des règles applicables en matière d'exécution des peines ainsi que de leur mise en oeuvre concrète.

Afin d'évaluer la capacité de notre droit à remplir les fonctions traditionnelles de la peine, y compris la lutte contre la récidive et la réinsertion, la commission des lois a lancé une mission d'information transpartisane sur l'exécution des peines. À l'issue de leurs travaux, au cours desquels elles ont auditionné 75 personnes et conduit deux déplacements (dont un aux Pays-Bas), les trois rapporteures dressent un diagnostic alarmant : illisible, le droit de l'exécution des peines produit depuis plus de dix ans des effets inverses à l'intention du législateur au détriment des condamnés, des professionnels concernés et de la société dans son ensemble.

Pour ne pas réitérer les cinglants échecs du passé, la mission préconise un changement profond de philosophie. Ses propositions s'articulent autour de cinq axes directeurs : réaffirmer le sens de la peine auprès du condamné et de la société ; replacer la réinsertion au coeur de la peine ; juguler la surpopulation carcérale ; garantir l'exécution rapide et effective des sanctions pénales ; enfin, assurer un traitement adapté des mineurs condamnés.

I. REDONNER DU SENS À LA PEINE : VERS DES SANCTIONS EFFECTIVES ET ADAPTÉES

L'analyse de l'exécution des peines est obérée par des lacunes statistiques importantes, elles-mêmes liées à l'obsolescence ou à la complexité des applicatifs du ministère de la justice. Les rapporteures déplorent l'incapacité de l'administration à fournir des chiffres pourtant essentiels (en particulier l'ampleur des réductions de peine accordées aux détenus, les délais d'exécution des peines « alternatives » à l'incarcération à l'exception des travaux d'intérêt général ou encore les caractéristiques des peines réellement effectuées par les sortants de prison après 2020). Elles appellent le ministère à consentir les efforts requis pour que le législateur puisse enfin évaluer l'effet des lois en vigueur, condition impérative pour concevoir sereinement et sérieusement les réformes à venir.

A. GARANTIR UNE MEILLEURE ADÉQUATION ENTRE LES PEINES ENCOURUES, LES PEINES PRONONCÉES ET LEUR EXÉCUTION EFFECTIVE

L'érosion du sens de la peine que connaît aujourd'hui le système pénal français tient assez largement à l'incohérence qui s'est progressivement installée entre peine encourue, peine prononcée et peine exécutée. Aussi importe-t-il pour y remédier de renforcer la lisibilité et l'effectivité des sanctions pénales.

Les rapporteures ont observé une distorsion croissante entre le quantum des peines encourues et celui des peines effectivement prononcées, laquelle alimente, dans l'opinion publique, le sentiment d'une justice indulgente voire permissive. La mission recommande d'évaluer les causes des écarts entre les quantums encouru et prononcé pour rétablir la crédibilité de la sanction.

La quasi-unanimité des personnes entendues par les rapporteures a en outre vivement critiqué les récentes évolutions législatives en matière d'exécution des peines. Il en va spécialement ainsi du cadre de l'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement. Celui-ci est désormais obligatoire pour peines d'emprisonnement inférieures à six mois et appliqué par principe pour les peines d'emprisonnement de six mois à un an. Cette réforme a eu l'effet pervers d'inciter les magistrats à alourdir les peines prononcées pour contourner les effets attachés à ces seuils. La mission recommande en conséquence de supprimer le caractère obligatoire des aménagements de peine ab initio et de le rendre possible, dès lors que le juge dispose d'éléments suffisants sur la personnalité et la situation du condamné, pour toutes les peines de moins de deux ans. Suivant la même logique, elle préconise d'écarter les exigences de motivation spéciale qui s'imposent au juge du fond lorsqu'il n'entend pas aménager la peine.

B. RÉINTRODUIRE LES TRÈS COURTES PEINES, LEVIERS D'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE

La politique pénale française se caractérise par un allongement continu de la durée moyenne des incarcérations - 11,3 mois en moyenne, contre 4,6 en Allemagne -, sans effet tangible sur la récidive ni sur la surpopulation carcérale. Ce paradoxe fragilise la lisibilité et l'efficacité de la réponse pénale.

Les courtes peines, c'est-à-dire les peines d'un à six mois, posent, quant à elle, de sérieuses difficultés : alors qu'elles entraînent bien souvent un effet désocialisant majeur (perte d'emploi, rupture familiale), elles restent trop brèves pour permettre un véritable accompagnement par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et sont en conséquence inefficaces en matière de réinsertion.

Dans ce contexte, la réintroduction de très courtes peines d'emprisonnement, c'est-à-dire les peines inférieures ou égales à un mois, qui avaient été supprimées en 2019, offre une véritable alternative. Leur exécution rapide et brève permettrait de produire un « choc carcéral » dissuasif sans rompre les attaches sociales ni compromettre l'insertion professionnelle. Les travaux de la mission et les comparaisons internationales montrent que ces peines, si elles sont exécutées dans des établissements spécialisés et réservées à des publics spécifiques - jeunes délinquants ou personnes insérées socialement, mineurs en situation de crise -, peuvent prévenir l'ancrage dans la délinquance et éviter l'« escalade » vers des peines plus longues.

C. PROMOUVOIR UNE INDIVIDUALISATION DES PEINES PLUS EFFECTIVE

L'individualisation des peines, qui constitue l'un des ressorts fondamentaux du régime d'exécution de ces dernières, est actuellement dévoyée pour des raisons tant juridiques que pratiques.

Il apparaît tout d'abord que les acteurs de l'exécution des peines ne disposent pas d'un renseignement suffisant sur la personnalité des condamnés, ce qui altère par définition les capacités d'individualisation des peines du système pénal français. La mission recommande donc de veiller à la qualité de la décision d'individualisation, grâce à une plateforme pluridisciplinaire garantissant une meilleure connaissance par le juge de la situation du condamné dès l'audience correctionnelle.

Fait également obstacle à la juste individualisation des peines l'insuffisante connaissance que les différents acteurs ont de leurs fonctions respectives. Ce phénomène est flagrant pour les SPIP, dont les juridictions de jugement connaissent insuffisamment les compétences, alors qu'ils sont un maillon crucial du dispositif pénal. La mission préconise ainsi de clarifier les rôles respectifs des différents acteurs de la chaîne pénale.

Enfin, compte tenu de l'insuffisante connaissance de la personnalité des condamnés et de la surpopulation carcérale, les détenus sont rarement incarcérés dans un établissement qui correspond à leur situation ou à leur profil. Les affectations en quartier de semi-liberté servent par exemple souvent à contenir la surpopulation d'une maison d'arrêt, à rebours de la vocation de préparation à la sortie de ces structures. La mission insiste donc sur la nécessité de garantir une adéquation entre la nature des établissements d'incarcération et la personnalité des détenus ; elle encourage le développement des quartiers ou établissements spécialisés qui obéissent à cette logique - quartiers de lutte contre la criminalité organisée, programme InSERRE, etc.

II. PLACER LA RÉINSERTION AU CoeUR DE LA PEINE

A. DONNER À L'INCARCÉRATION UNE FINALITÉ CONSTRUCTIVE

La mission a dressé un constat sans appel sur les moyens dédiés au suivi des détenus : ces moyens sont faméliques et ne permettent pas une exécution correcte des peines de prison ferme. Elle appelle ainsi à une augmentation des effectifs des SPIP, corollaire indispensable des missions que ceux-ci doivent investir ou réinvestir : retour à un ratio de 60 dossiers par conseiller, conformément aux standards européens ; repositionnement de l'intervention des SPIP en pré-sentenciel, pour nourrir l'enquête sociale grâce à laquelle le juge du fond pourra individualiser la peine et, le cas échéant, l'aménager ; intégration des SPIP à l'intérieur des juridictions, quand, aujourd'hui, leurs locaux sont éloignés des tribunaux et vétustes ; établissement d'une doctrine mieux adaptée au milieu fermé...

Les rapporteures ont également confirmé que l'accès aux soins en détention se heurtait à de lourdes difficultés. Tel est singulièrement le cas en santé mentale, alors même que certaines analyses évaluent à plus de 50 % la proportion de détenus atteints de troubles psychologiques ou psychiatriques. La mission propose, dès lors, plusieurs mesures pour faciliter l'accès aux soins en prison, notamment en ce qui concerne la médecine spécialisée, la santé mentale et les troubles addictifs.

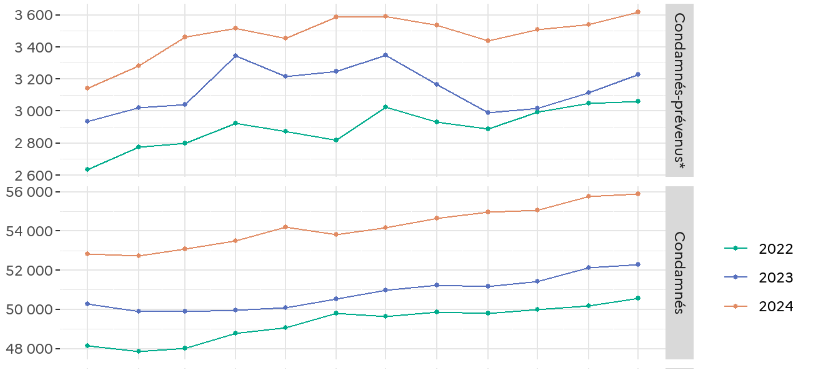

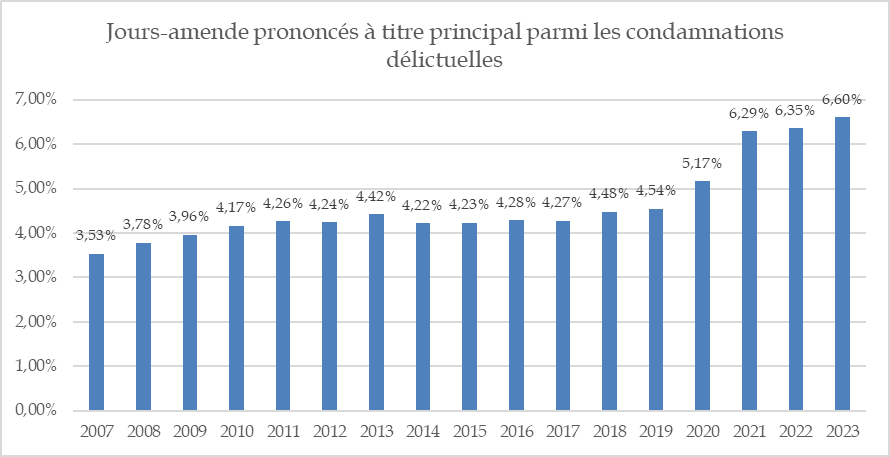

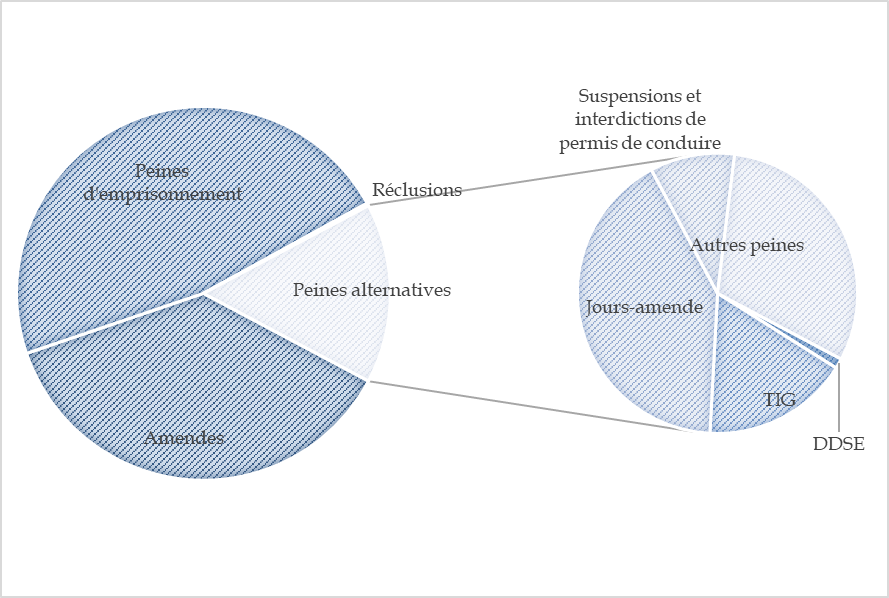

B. DONNER UN VÉRITABLE CONTENU AUX PEINES ALTERNATIVES

Les peines alternatives à l'incarcération, dont le développement a été amorcé au cours des années 1970, occupent désormais une place centrale dans la justice pénale. Ayant vocation à se substituer à la peine principale d'emprisonnement lorsque celle-ci apparaît inutilement désocialisante, elles permettent théoriquement de concourir à l'application du principe d'individualisation de la peine. Cet objectif est favorisé par la grande diversité des peines alternatives qui coexistent aujourd'hui : détention à domicile sous surveillance électronique, jours-amende, stages, peines privatives ou restrictives de liberté, travail d'intérêt général ou peine de sanction-réparation.

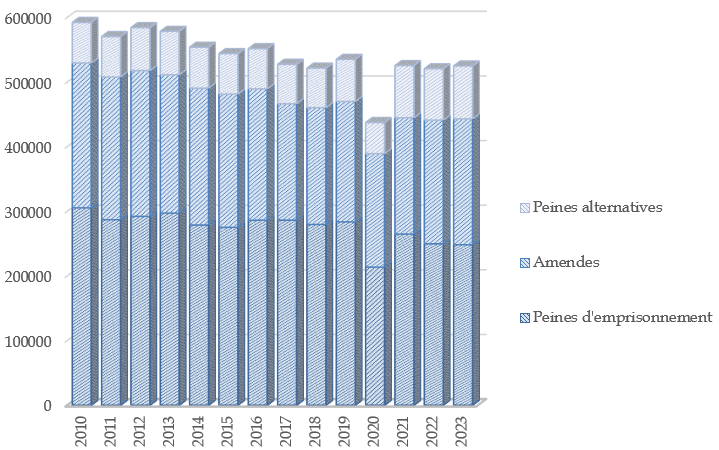

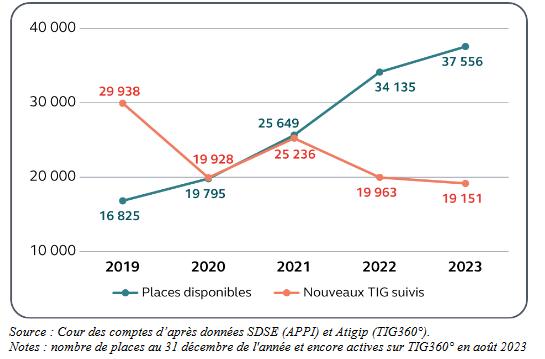

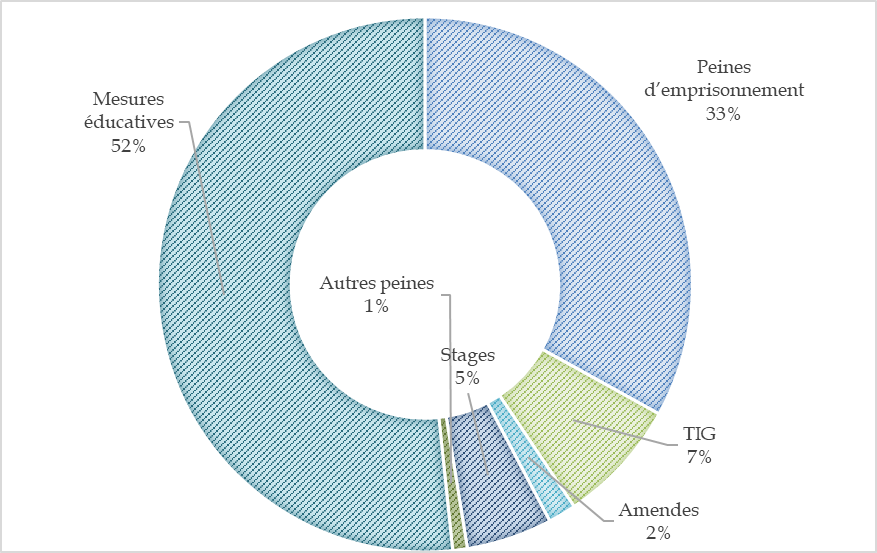

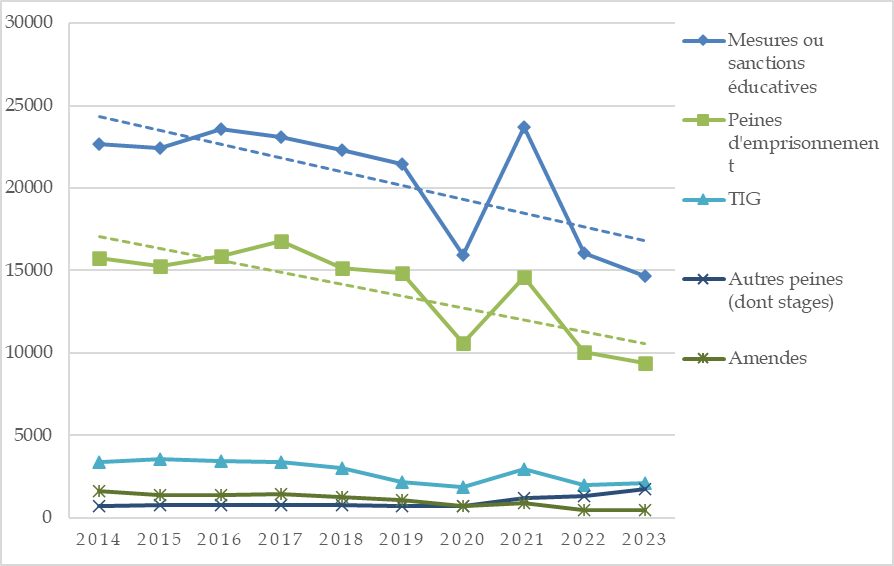

Pour autant, malgré les prometteuses perspectives offertes par le développement des peines alternatives, leur portée reste limitée, en raison d'une crédibilité qui demeure fragile. En conséquence, et en dépit d'une volonté politique constamment réaffirmée par les gouvernements successifs, les peines alternatives demeurent des outils peu mobilisés par les magistrats, représentant à ce jour moins de 20 %2(*) des peines principales prononcées. Leur mise en oeuvre est jugée trop lente, leur contenu trop léger et leur exécution insuffisamment contrôlée. Dans ces conditions, elles peinent à apparaître comme de véritables sanctions, distinctes de la prison mais également efficaces.

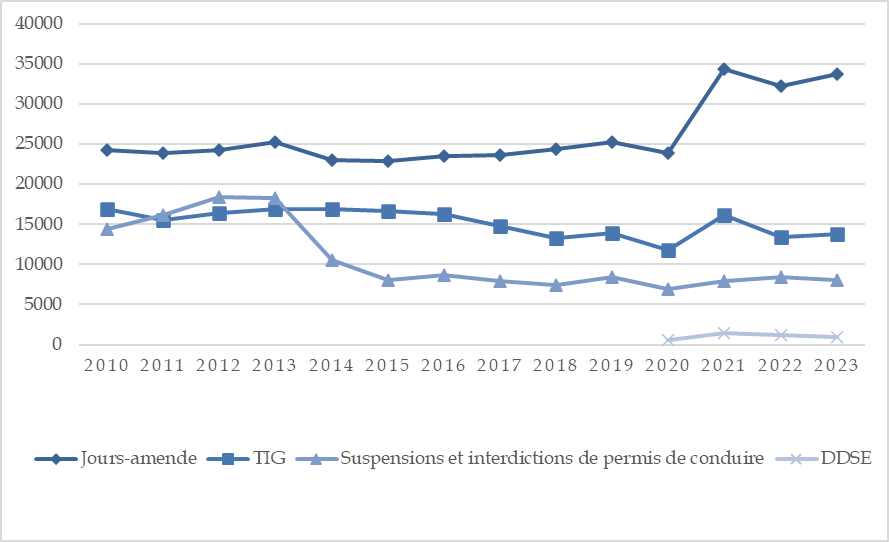

Évolution du nombre de peines alternatives prononcées sur le total des peines prononcées

Source : commission des lois, d'après les

données du ministère de la justice

(Références

statistiques justice et Annuaires statistiques justice 2011-2024)

Pour qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle, il est nécessaire de leur donner une assise plus solide. Elles devraient être immédiatement exécutées, comporter des obligations adaptées et exigeantes, et s'inscrire dans un cadre clair pour le condamné comme pour la société. Les rapporteures appellent plus particulièrement à la prudence dans le recours à la DDSE, devenue une réponse par défaut et pâtissant d'un appauvrissement de son contenu et d'un suivi moins qualitatif. Elles recommandent ainsi de lui redonner une véritable consistance et, à défaut, de ne plus la privilégier comme aménagement ab initio.

III. JUGULER LA SURPOPULATION CARCÉRALE

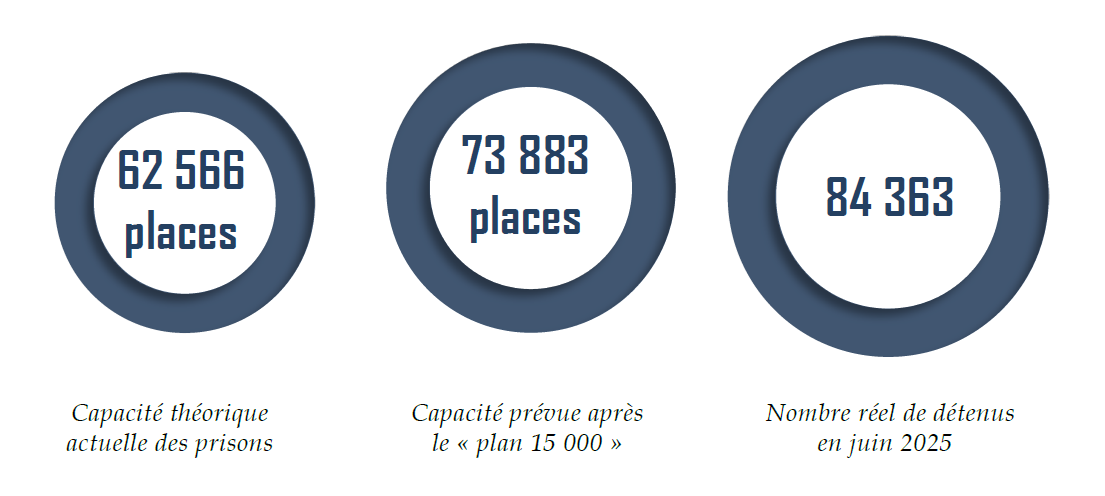

La surpopulation carcérale a atteint, au cours de l'année 2025, une ampleur inédite. Au 5 juin 2025, les prisons françaises comptaient 84 363 détenus, en augmentation de plus de 6 000 détenus en une année, pour une capacité opérationnelle de seulement 62 566 places ; plus de 5 000 détenus dorment sur des matelas placés à même le sol.

Mère de toutes les batailles, la lutte contre la surpopulation carcérale ne peut plus être menée selon la logique de « gestion des flux » qui a prévalu jusqu'à ce jour et dont l'inefficacité est désormais prouvée. Ni le développement des aménagements ab initio à compter de 20203(*), ni la mise en place d'un mécanisme de libération sous contrainte automatique (dit « de plein droit ») en fin de peine en 20214(*) n'ont atteint les résultats escomptés. Pire, leurs effets pervers n'ont qu'aggravé la surpopulation carcérale. Quant aux tentatives de régulation carcérale « souple » menées dans certains territoires, elles se sont avérées improductives. Pour concilier la dignité des détenus avec la nécessaire sévérité attendue des peines de prison ferme, la mission propose de tourner le dos aux solutions quantitatives et de rendre sa lisibilité au droit de l'exécution des peines.

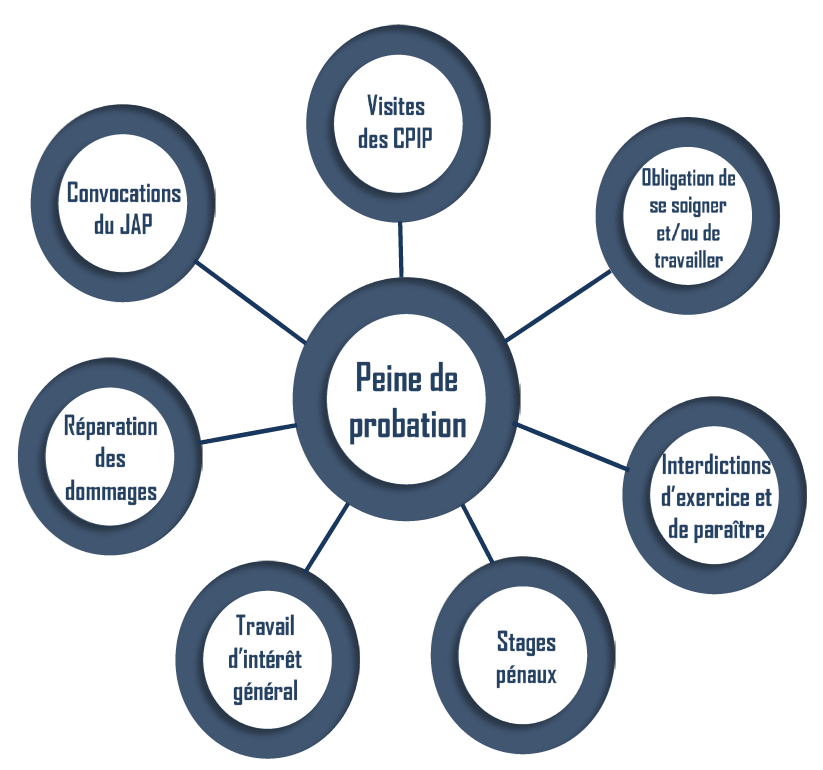

A. CRÉER UNE VÉRITABLE PEINE DE PROBATION

Les travaux des rapporteures ont montré que les magistrats préféraient prononcer des peines de prison ferme, y compris en les aménageant dès le jugement, plutôt que de faire le choix d'une peine de milieu ouvert. Leur choix s'explique notamment par l'insuffisante crédibilité des sanctions alternatives à la détention. Résoudre cette difficulté passe, comme le Sénat le recommande depuis 2018, par la création d'une peine autonome de probation permettant de sanctionner efficacement des condamnés qui, aujourd'hui envoyés en prison en raison non pas de la gravité de l'infraction ou du risque de récidive, mais de leur profil lourdement désocialisé (absence de garanties de représentation, troubles psychiatriques...), pourraient être plus longuement suivis et plus efficacement punis en dehors de la détention.

Hautement personnalisable, la peine de probation offrirait au juge du fond une large palette de mesures contraignantes (cf. schéma ci-contre5(*)), garantissant un suivi étroit et - surtout - le placement immédiat du condamné en détention dès lors qu'il ne respecte pas les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

B. ROMPRE AVEC LA LOGIQUE DE « GESTION DES FLUX »

Les rapporteures proposent par ailleurs de rompre avec la logique de « gestion des flux » dont l'échec est aujourd'hui patent.

Leurs propositions supposent que les capacités opérationnelles du système carcéral français soient enfin mises à niveau. La mission appelle à achever le « plan 15 000 », lancé en 2017 par le Président de la République avec pour objectif de mettre en service 15 000 places de détention supplémentaires, sans nouveau retard, donc au plus tard en 2031. Cette avancée est nécessaire, mais non suffisante : au vu de la saturation des prisons françaises, le « plan 15 000 » est, en effet, déjà obsolète et ne permettrait pas d'absorber le niveau actuel d'occupation des établissements pénitentiaires.

La mission a par ailleurs constaté que la libération sous contrainte de plein droit (LCS-D) était un facteur de moindre prévisibilité de la date de fin de peine, d'augmentation des « sorties sèches » qui favorisent la récidive, de perte de sens pour les condamnés du fait de son automaticité et de moindre efficacité des aménagements, le taux d'échec (donc de réincarcération) ayant cru avec la mise en place de ce nouveau mécanisme. Par ailleurs, accordée à « seulement » 63 % des détenus alors qu'elle devait profiter à tous, sauf en l'absence de solution d'hébergement, la LSC-D a été impuissante à lutter contre la surpopulation carcérale. Les rapporteures en proposent par conséquent la suppression avec, en contrepartie, un élargissement des dispositifs reposant sur des critères individuels pour faciliter la remise en liberté des détenus faisant preuve d'un bon comportement ou manifestant des efforts sérieux de réinsertion.

IV. ACCÉLERER L'EXÉCUTION DE LA PEINE ET RENFORCER SON CONTRÔLE

A. DÉVELOPPER UNE CULTURE DE L'EXÉCUTION DES PEINES AU SEIN DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

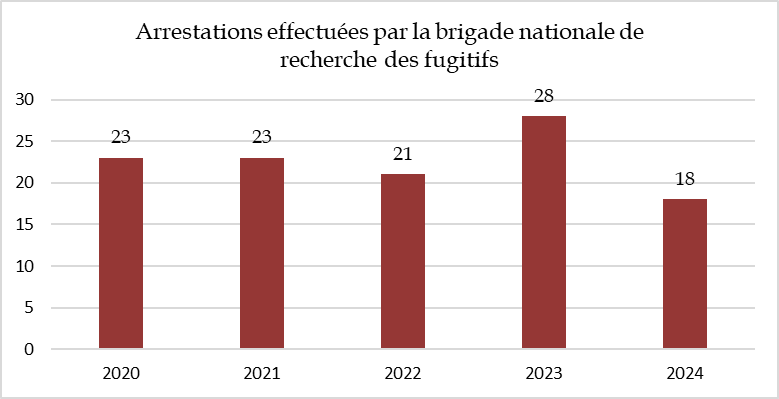

Les rapporteures regrettent que les forces de sécurité intérieure, auxquelles le code de procédure pénale confie de nombreuses tâches liées à l'exécution des peines, ne puissent, en raison d'une forte mobilisation sur les missions de voie publique et de police judiciaire, s'investir davantage dans ces tâches autrement qu'en cas de difficulté de signification des jugements.

Au-delà des enjeux liés aux moyens alloués aux forces de sécurité intérieure, et sans qu'une réforme législative ne soit nécessaire, les rapporteures appellent à un changement de culture en leur sein, par exemple par le biais d'une circulaire ministérielle, a minima pour que ces dernières aient pleinement conscience que les missions liées à l'exécution des peines font partie intégrante de leur coeur de métier, en sus et non en concurrence avec les missions de voie publique et de police judiciaire. En outre, il serait souhaitable qu'une véritable ligne directrice soit définie quant au contrôle de l'exécution des peines, notamment des peines alternatives à l'emprisonnement, qui s'opère concrètement sous la forme de contrôles fortuits.

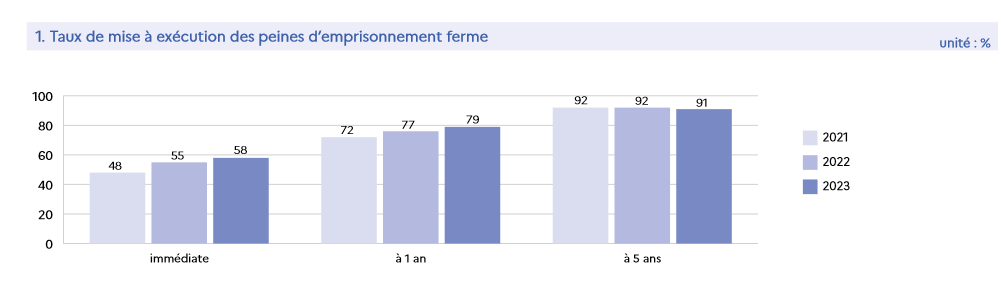

B. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA PEINE EN FAVORISANT LA PRÉSENCE DU PRÉVENU AUX AUDIENCES ET EN MODERNISANT LES VOIES DE SIGNIFICATION DES JUGEMENTS

Alors que plus de 20 % des jugements rendus par les tribunaux correctionnels le sont en l'absence du prévenu, il appert que ce dernier a de facto intérêt à ne pas se présenter afin d'en freiner l'exécution puisque les jugements sont proportionnellement davantage exécutés lorsque le prévenu se présente aux audiences. Le taux d'exécution à 5 ans des jugements contradictoires à signifier n'atteint que de 76 % en 2024, contre 95 % pour les autres types de jugements.

En effet, la présence du prévenu aux audiences permet - notamment - de respecter les exigences liées au principe du contradictoire et ainsi de rendre exécutoire la décision de l'autorité judiciaire. Outre qu'elle facilite la signification du jugement et évite la mobilisation des forces de sécurité intérieure, la présence du prévenu aux audiences permet aussi sa prise en charge rapide une fois sa condamnation acquise, puisqu'il peut être reçu physiquement par le bureau de l'exécution des peines afin que lui soit présenté son parcours judiciaire.

L'un des moyens pour accélérer l'exécution des peines est donc d'améliorer l'information des prévenus, aussi bien en amont pour qu'il soit présent lors des audiences, qu'en aval pour que les jugements contradictoires à signifier soient transmis avec célérité. L'objectif est ainsi d'éviter que le prévenu ait intérêt à ne pas se présenter à l'audience, d'une part, ou à développer une stratégie d'évitement de la signification du jugement, d'autre part.

Sur le premier point, la mission d'information fait sienne la suggestion émise par la mission d'urgence sur l'exécution des peines, consistant à généraliser et étendre, notamment au stade pré-sentenciel, le rappel automatique et dématérialisé des dates d'audiences et des convocations, qui est actuellement expérimenté dans un peu moins d'une centaine de tribunaux judiciaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Sur le second point, les rapporteures partagent le constat assez unanime quant à l'inadaptation du cadre juridique régissant les voies de signification des jugements, notamment aux fins de les rendre exécutoires. Elles appellent donc à ce que la réflexion sur la modernisation des voies de signification des jugements soit poursuivie, voire accélérée, en ciblant davantage la participation des forces de sécurité intérieure à cette mission du service public de la justice et en considérant que, sauf mention contraire, le consentement à la transmission dématérialisée des documents judiciaires est réputé acquis. En outre, pour inciter le prévenu à se rendre aux audiences, il pourrait être donné à la décision d'emprisonnement ferme inférieur à un an non aménagé la valeur d'un ordre de recherche et d'arrestation à destination des officiers de police judiciaire.

C. DONNER CONFIANCE DANS LES PEINES ALTERNATIVES À L'EMPRISONNEMENT PAR L'ACCROISSEMENT DES CONTRÔLES DE LA PROBATION

Les travaux de la mission ont mis en évidence la persistance d'un recours préférentiel à l'emprisonnement par les magistrats, lié à une confiance limitée dans l'effectivité des peines alternatives. Sur les quatre dernières décennies, la population française a en effet progressé de 20 %, tandis que la population détenue augmentait de 107 % et que celle suivie en milieu ouvert connaissait une croissance de 200 %6(*).

La réduction durable de la population carcérale suppose pourtant le développement des sanctions exécutées en milieu ouvert, lorsque la situation de la personne condamnée le permet. À cette fin, il importe de renforcer la crédibilité de ces mesures en garantissant leur bonne exécution.

Pour ce faire, et en pleine cohérence avec la mise en place d'une peine autonome de probation, les rapporteures préconisent de renforcer le contrôle des mesures de probation et autres peines alternatives à l'emprisonnement, notamment à travers la création d'une police de la probation ou par la spécialisation d'agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur les fonctions de probation. La mission de cette police ou de ces agents serait centrée sur le contrôle du respect des obligations des personnes condamnées, via par exemple des contrôles physiques sur le lieu de travail ou le domicile et en assurant une articulation entre les services pénitentiaires et les services de police et de gendarmerie.

V. GARANTIR ENFIN UN TRAITEMENT ADAPTÉ DES CONDAMNÉS MINEURS

Soumis à des principes spécifiques de droit pénal et généralement jugés, puis suivis par des professionnels spécialisés (juge des enfants et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse) dans des structures, établissements ou quartiers dédiés, les mineurs condamnés ont toutefois un point commun d'importance avec les majeurs : un manque partagé de moyens en matière de suivi, de soins et de lutte contre la récidive. Alors que la délinquance des mineurs grandit en violence autant qu'elle se rajeunit, la situation appelle des propositions particulières, adaptées au profil des jeunes délinquants.

A. CONSTRUIRE POUR LES MINEURS CONDAMNÉS UN PARCOURS ÉDUCATIF ET RESPONSABILISANT

La justice pénale des mineurs privilégie une finalité éducative où l'incarcération demeure exceptionnelle. Elle s'appuie principalement sur des mesures éducatives judiciaires prévues par le code de la justice pénale des mineurs, qui offrent un accompagnement adapté aux besoins des jeunes auteurs d'infractions, en associant modules d'insertion, réparation, suivi sanitaire ou placement éducatif, assortis d'obligations et d'interdictions encadrant leur comportement. Des sanctions pénales classiques exécutées en milieu ouvert peuvent parallèlement être prononcées, à l'instar des Tig.

Pour autant, initialement conçus pour accueillir prioritairement les mineurs multirécidivistes, les centres éducatifs fermés (CEF) tendent, au fil du temps, à s'imposer comme une modalité de placement par défaut, y compris pour des jeunes dont la situation ne correspond pas à leur vocation initiale. Cette évolution, qui s'est traduite parallèlement par un net recul de l'hébergement diversifié, fragilise l'équilibre du dispositif de protection judiciaire de la jeunesse et restreint la capacité des magistrats à mobiliser une palette de réponses véritablement adaptées aux profils des mineurs.

Afin de préserver la diversité des prises en charge et d'éviter que les CEF ne se substituent indûment aux autres formes de placement, la mission juge nécessaire de renforcer les alternatives existantes et de recentrer les CEF sur leur mission première : la prise en charge des mineurs durablement ancrés dans la délinquance.

Cette exigence de clarification des missions des CEF s'inscrit d'autant plus dans l'actualité qu'aucun bilan d'ensemble n'a été conduit près de vingt ans après leur création. Or, les constats de la mission mettent en évidence des fragilités préoccupantes : pilotage insuffisant, contrôles rares et durées de placement généralement inférieures au seuil de six mois, pourtant jugé indispensable pour garantir un véritable travail éducatif et pour lutter contre la récidive.

La mission relève enfin la persistance de carences graves dans l'accompagnement éducatif et psychologique des mineurs placés. Les obligations minimales d'enseignement sont rarement respectées et la présence de psychologues demeure trop irrégulière, alors même que ces jeunes cumulent fragilités scolaires, familiales et sanitaires. Dans ces conditions, il est impératif de garantir sans délai une prise en charge à la hauteur des besoins, notamment par l'affectation systématique de psychologues dans chaque structure et par le respect strict des normes en matière de scolarisation.

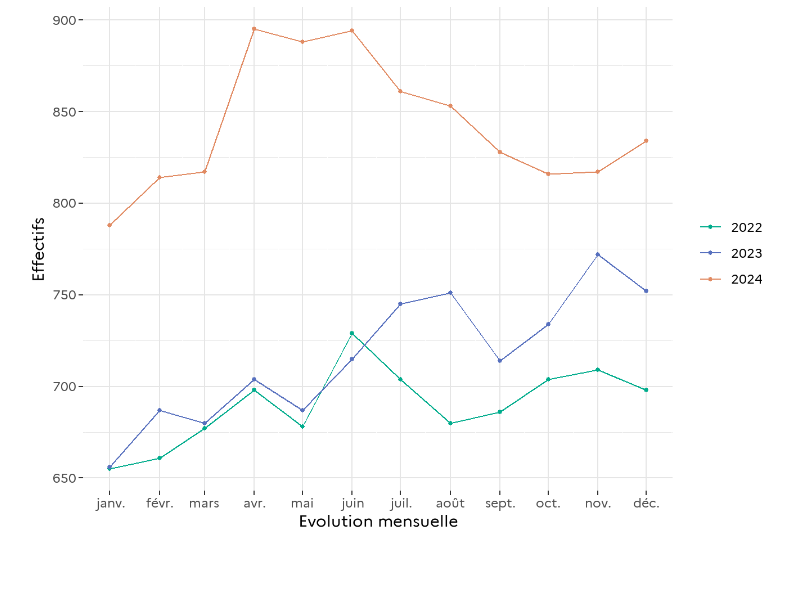

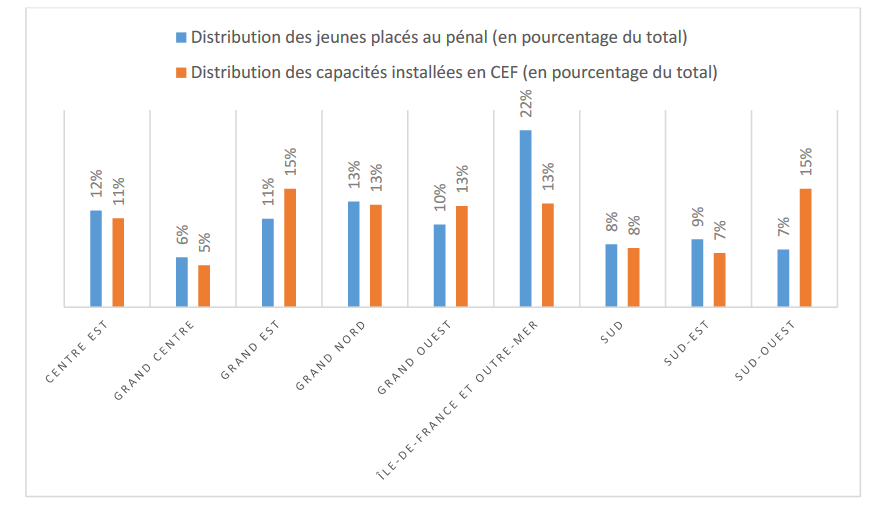

B. RÉÉQUILIBRER LES MOYENS ENTRE LES STRUCTURES DE MILIEU FERMÉ

Les mineurs incarcérés, peu nombreux (327 condamnés détenus au 1er décembre 2024, soit environ 40 % du total des mineurs détenus, les 60 % étant des mineurs prévenus, donc non encore condamnés), sont affectés dans des quartiers « mineurs » (QM) ou dans des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) permettant une séparation d'avec les détenus majeurs. Ils ne sont pas frappés par la surpopulation carcérale : le taux d'occupation moyen y était de 62 % au 1er janvier 2024, ce qui ne doit pas dissimuler de fortes disparités selon les territoires (les structures d'Île-de-France sont saturées, obligeant à éloigner les mineurs détenus de leur domicile et donc de leur famille).

Outre des lacunes communes avec celles observées dans les structures pour majeurs (affectation ne tenant pas compte du profil des condamnés, suivi lacunaire en matière scolaire et sanitaire...), les QM et EPM présentent une particularité : celle d'une divergence substantielle de prise en charge, attestée par des coûts allant du simple au quadruple (144 euros par jour en QM, contre 601 euros en EPM), alors même que rien n'indique une différence des profils entre les mineurs incarcérés dans les premiers ou les seconds. C'est pourquoi la mission d'information réclame que soit conduite une évaluation des QM et des EPM, en vue de procéder à un rééquilibrage entre ces deux types de structures.

Les effets de la LCS-D, délétères pour les majeurs, ayant été dévastateurs pour les mineurs au vu de la durée généralement plus courte de leurs peines, les rapporteures estiment que la fin de peine doit faire l'objet d'une vigilance accrue pour les jeunes détenus : elles proposent à ce titre un recours accru aux aménagements sous forme de stages, de Tig ou de mesures éducatives pour favoriser la réinsertion des mineurs.

LISTE DES PROPOSITIONS

1. GARANTIR UNE MEILLEURE ADÉQUATION ENTRE LES PEINES ENCOURUES, LES PEINES PRONONCÉES ET LEUR EXÉCUTION EFFECTIVE

Rétablir la signification de la sanction prononcée

Proposition n° 1 : Rapprocher le prononcé des peines de leur exécution effective en limitant les exigences de motivation spéciale qui s'imposent au juge correctionnel.

Proposition n° 2 : Supprimer le caractère obligatoire des aménagements de peine ab initio et les rendre possibles pour le juge du fond, sur la base d'une enquête sociale étayée, pour toutes les peines d'une durée inférieure ou égale à deux ans.

Réajuster le quantum des peines prononcées au regard du quantum encouru

Proposition n° 3 : Évaluer les causes d'écart entre le quantum encouru et le quantum prononcé, afin de renforcer la crédibilité de la sanction.

2. RÉINTRODUIRE LES TRÈS COURTES PEINES, LEVIERS D'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE

Proposition n° 4 : Rétablir la possibilité, pour le juge du fond, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, ces très courtes peines étant destinées aux condamnés bien insérés et non encore ancrés dans la délinquance, mineurs comme majeurs, et exécutées dans des établissements spécialisés.

3. PROMOUVOIR UNE INDIVIDUALISATION DES PEINES PLUS EFFECTIVES

Garantir les moyens matériels de l'individualisation des peines

Proposition n° 5 : Assurer l'adéquation entre l'établissement d'incarcération et la personnalité des personnes détenues pour favoriser leur réinsertion en sortie de peine.

Améliorer les décisions relatives à l'individualisation des peines

Proposition n° 6 : Favoriser la meilleure individualisation de la peine et de son exécution en acquérant une meilleure connaissance de la situation du condamné dès l'audience correctionnelle, grâce au renforcement du rôle des SPIP en phase pré-sentencielle.

Proposition n° 7 : Clarifier les rôles respectifs du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

4. DONNER À L'INCARCÉRATION UNE FINALITÉ CONSTRUCTIVE

Renforcer la présence et la formation des personnels pénitentiaires

Proposition n° 8 : Accroître les moyens humains des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de réduire le nombre de personnes suivies par conseiller et d'assurer un accompagnement social et professionnel adapté.

Proposition n° 9 : Unifier la doctrine d'intervention des associations d'accompagnement social en détention, afin de réduire les disparités territoriales constatées par la mission.

Garantir une prise en charge sanitaire digne et effective

Proposition n° 10 : Assurer un accès effectif à la santé en détention en :

- développant les partenariats avec les hôpitaux pour des interventions, dans la mesure du possible, au sein des établissements pénitentiaires pour la médecine spécialisée ;

- fixant les effectifs des unités sanitaires non pas selon le nombre théorique de places, mais selon la moyenne d'occupation des cinq dernières années ;

- garantissant la prise en charge de la santé mentale et des troubles addictifs, avec la présence permanente de professionnels dédiés auprès des détenus et de l'administration pénitentiaire.

5. DONNER UN VÉRITABLE CONTENU AUX PEINES ALTERNATIVES

Proposition n° 11 : Redonner une véritable consistance à la détention à domicile sous surveillance électronique et, à défaut, ne plus la privilégier comme aménagement ab initio.

6. CRÉER UNE VÉRITABLE PEINE DE PROBATION

Proposition n° 12 : Créer une peine autonome de probation.

7. FAIRE ENFIN DE LA PEINE DE PRISON FERME UNE SANCTION EFFICACE ET DISSUASIVE

Proposition n° 13 : Mener à bien le « plan 15 000 », en s'interdisant tout nouveau retard et en tenant compte de la nécessaire diversification des établissements en fonction des profils des détenus.

8. NE PLUS UTILISER LA FIN DE PEINE COMME UN LEVIER DE RÉGULATION CARCÉRALE

Proposition n° 14 : Mettre fin à la libération sous contrainte de plein droit pour privilégier des mécanismes individuels, tenant compte des efforts accomplis par le condamné pendant sa détention.

En contrepartie, faciliter les aménagements, conversions, placements en semi-liberté en fin de peine par les JAP, ainsi que l'octroi des réductions de peine, sur une base individuelle.

9. SE DONNER LES MOYENS D'UN DIAGNOSTIC OBJECTIF DE L'ÉTAT DU MILIEU FERMÉ ET DE L'EFFICACITÉ DES PEINES QUI S'Y ACCOMPLISSENT

Proposition n° 15 : Garantir la pleine information du Parlement et du grand public sur l'occupation des prisons, les causes de son évolution et l'effet de l'emprisonnement sur le parcours pénal des condamnés.

10. ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA PEINE EN FAVORISANT LA PRÉSENCE DU PRÉVENU AUX AUDIENCES ET EN MODERNISANT LES VOIES DE SIGNIFICATION DES JUGEMENTS

Proposition n° 16 : Généraliser le mécanisme de rappel des convocations devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et l'étendre dès que possible au stade pré-sentenciel.

11. DONNER CONFIANCE DANS LES PEINES ALTERNATIVES À L'EMPRISONNEMENT PAR L'ACCROISSEMENT DES CONTRÔLES DE LA PROBATION

Proposition n° 17 : Créer une police de la probation ou spécialiser certains agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur le contrôle des mesures de probation.

12. CONSTRUIRE POUR LES MINEURS CONDAMNÉS UN PARCOURS ÉDUCATIF ET RESPONSABILISANT

Proposition n° 18 : Développer les possibilités de placement hors centre éducatif fermé (CEF) et recentrer ces derniers sur le placement des mineurs ancrés dans la délinquance.

Proposition n° 19 : Garantir une durée de placement en CEF de six mois au moins, en élargissant le recours à ces centres en fin de peine de prison, voire en envisageant une extension de leur utilisation en tant que sanction ou comme équivalent de semi-liberté.

13. RÉÉQUILIBRER LES MOYENS ENTRE LES STRUCTURES DE MILIEU FERMÉ

Proposition n° 20 : Opérer un rééquilibrage entre quartiers « mineurs » et établissements pour mineurs, fondé sur une évaluation précise de leur fonctionnement actuel.

AVANT PROPOS

« Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modération des peines. »

Montesquieu, De l'esprit des lois7(*)

La crise profonde qui touche l'institution judiciaire depuis plusieurs années est désormais abondamment documentée. Juridictions sous tension, voire débordées, dans lesquelles les délais s'allongent en tous domaines ; défiance croissante des citoyens qui, selon la dernière étude conduite par le Sénat, estiment pour 68 % d'entre eux que la justice est « laxiste »8(*) ; surpopulation carcérale hors de contrôle, avec des niveaux records atteints en 2025 ; interrogations récurrentes sur l'efficacité du système pénal sous l'effet d'une expansion des formes de délinquance les plus violentes (crimes et délits à caractère sexuel, criminalité organisée...) et d'une multiplication des infractions graves commises pour des motifs futiles, voire dérisoires : le diagnostic est préoccupant et met en cause, pour une large partie, les modalités d'exécution des peines en France.

Cette exécution est en effet au coeur des cinq fonctions que la doctrine accorde traditionnellement à la sanction pénale :

- la rétribution (donc la punition du condamné), qui n'est assurée que si la peine est réellement - et rapidement - exécutée ;

- la neutralisation du condamné, qui suppose qu'il soit placé sous main de justice pendant un délai suffisant pour garantir la protection de la société ;

- la dissuasion (à la fois vis-à-vis du condamné - ce qui renvoie à la lutte contre la récidive - et de la société dans son ensemble), qui implique des peines suffisamment sévères par leur exemplarité non seulement dans leur prononcé, mais surtout dans leur exécution ;

- la réinsertion du condamné qui repose, pour une large partie, sur les efforts effectués par ce dernier au cours de sa peine, si bien que les modalités d'exécution de celle-ci doivent contribuer à son amendement ;

- enfin, la protection des intérêts de la victime, qui ne saurait aller sans une véritable lisibilité de la peine et de ses modalités d'exécution.

C'est pour évaluer l'efficacité du droit actuel et de sa mise en oeuvre dans l'atteinte de ces objectifs que la commission des lois a lancé, en février 2024, une mission d'information sur l'exécution des peines dont la responsabilité a été confiée aux trois rapporteures Elsa Schalck, Laurence Harribey et Dominique Vérien. Celles-ci se sont attachées à mener un contrôle complet de la mise en oeuvre des sanctions pénales privatives ou restrictives de liberté9(*), prononcées à l'encontre des personnes physiques, mineures comme majeures, en matières correctionnelle et criminelle.

À l'issue de leurs réflexions - nourries par 21 auditions qui leur ont permis d'entendre 75 personnes, et par deux déplacements, dont l'un aux Pays-Bas -, les rapporteures n'ont pu que constater que l'exécution des peines restait un pan largement sinistré du système pénal français et ce, en dépit des nombreuses initiatives du législateur en la matière depuis une dizaine d'années.

Alors que deux lois d'orientation et de programmation pour la justice ainsi qu'un nombre conséquent de lois pénales ont été adoptées depuis l'adoption en 2018 du rapport d'information de la commission des lois « Nature, efficacité et mise en oeuvre des peines : en finir avec les illusions ! »10(*), la mission d'information aurait en effet pu reprendre à son compte la quasi-intégralité de ses conclusions. « Droit des peines devenu illisible », exécution des peines « déconnectée de leur prononcé », « instrumentalisation des aménagements de peine » (et plus largement de tous les leviers d'exécution) pour lutter contre la surpopulation carcérale, « défaillance systématique dans l'évaluation de l'efficacité des peines » : ces formules demeurent d'une troublante actualité, ce qui atteste que les réformes récemment conduites ont fait long feu.

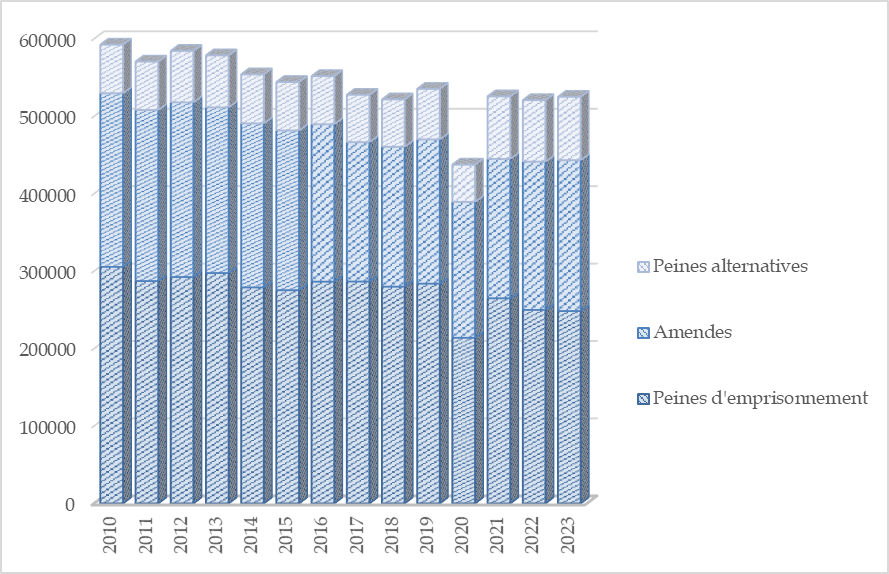

La France, pour autant, n'est pas un pays laxiste. Les chiffres montrent qu'elle se distingue par un fort taux de répression, traduit par l'extension continue de ce qui est communément appelé le « filet pénal » puisque cette extension concerne tant le milieu fermé que le milieu ouvert. Notre pays est, ainsi, à la fois l'un de ceux qui incarcèrent le plus en Europe, mais aussi l'un des premiers aux classements sur le taux de probation (donc de recours aux mesures de milieu ouvert) ; les sanctions y sont par ailleurs rigoureuses, puisque l'emprisonnement constituait une large part (48 %) des condamnations définitives prononcées en 2021 par les juridictions correctionnelles et criminelles.

Ce paradoxe, selon lequel, en dépit de peines statistiquement fréquentes et sévères, la justice reste perçue comme indulgente, voire permissive à l'encontre des délinquants, s'explique à l'évidence par un décalage entre les sanctions prononcées et la réalité de leur exécution. Ce décalage est de nature à miner la confiance des citoyens envers les institutions, c'est-à-dire non seulement la justice, mais aussi le législateur - Gouvernement et Parlement - qui n'a pas su trouver la réponse idoine pour faire exécuter les peines. Il ne saurait être plus longtemps toléré.

Les multiples difficultés recensées par la mission ne seront pas résorbées par des mesures strictement quantitatives ou capacitaires qui, pratiquées par le passé, ont toutes connu de cinglants échecs. L'état dégradé de l'exécution des peines appelle, tout à l'inverse, un changement profond de philosophie.

C'est dans cet état d'esprit que la mission d'information a élaboré, au terme de ses travaux, 20 propositions articulées autour de cinq principes directeurs : réaffirmer le sens de la peine auprès du condamné et de la société ; replacer la réinsertion au coeur de la peine ; juguler enfin la surpopulation carcérale ; garantir l'exécution rapide et effective des sanctions pénales ; assurer un traitement adapté des mineurs condamnés.

I. L'EXÉCUTION DES PEINES : UNE INACCEPTABLE DÉFAILLANCE

L'exécution des peines en matière pénale concerne les modalités selon lesquelles sont mises en application les sanctions pénales prononcées par les juridictions. Son lien avec la peine elle-même ou les procédures ayant conduit à son prononcé est donc réel, mais indirect.

Les sanctions pénales peuvent connaître plusieurs formes d'exécution. Outre le cas où elles sont mises en oeuvre d'une manière en tout point conforme à la décision du juge du fond - cette hypothèse étant de plus en plus rare, à l'exception notable mais marginale de la perpétuité réelle -, elles peuvent ainsi faire l'objet :

- d'un aménagement, mesure qui ne concerne que la peine de prison ferme et par laquelle il est décidé, à quelque stade de l'exécution de la peine que ce soit (dès la condamnation, pendant l'exécution ou en fin de peine), que la peine sera exécutée en-dehors de la détention, sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une semi-liberté ;

- d'une conversion, qui permet de faire exécuter la peine de prison ferme (ou son reliquat) de moins de six mois sous la forme d'un sursis probatoire avec suivi renforcé, de jours-amende, d'un travail d'intérêt général ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique ;

- d'une suspension ou d'un fractionnement, lorsque la peine de prison ferme (ou son reliquat) est inférieure à deux ans.

La question de l'exécution des peines recouvre donc des sujets divers : elle interroge l'effectivité des sanctions11(*) autant que l'efficacité des peines12(*) (mais aussi de leur forme éventuellement aménagée) pour l'intérêt général ; elle touche par ailleurs à l'enjeu des délais d'exécution et des moyens dédiés au suivi des condamnés.

Or, les travaux menés par les rapporteures ont démontré que l'exécution des peines était marquée par une triple défaillance : d'abord, le droit est singulièrement peu lisible et les dispositions applicables, incohérentes entre elles dans leurs objectifs comme dans leurs effets ; ensuite, le dramatique délabrement du milieu fermé - c'est-à-dire, à titre principal, des prisons - atteint un niveau tel qu'on ne peut que s'interroger sur la vocation réelle de la détention, qui n'est aujourd'hui plus en mesure de répondre aux légitimes attentes de la société ; enfin, le milieu ouvert demeure le « parent pauvre » de la matière, le suivi des condamnés n'étant à la hauteur ni de leurs besoins ni des impératifs d'une juste répression. Cette situation n'épargne pas les mineurs condamnés, en milieu ouvert comme en milieu fermé : bien que soumis à des règles de droit spécifiques, ils ne bénéficient en pratique que d'un suivi lacunaire, voire défaillant.

A. UN DROIT ÉCLATÉ, DES ACTEURS DÉBOUSSOLÉS

Les principes généraux fixant l'exécution des peines pénales sont inscrits à l'article 707 du code de procédure pénale, qui énonce cinq objectifs cardinaux :

- la mise à exécution, « sauf circonstances insurmontables, [...] de façon effective » des peines prononcées par les juridictions pénales ;

- la mise à exécution « dans les meilleurs délais » de ces peines ;

- la préparation de « l'insertion ou de la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société » ;

- la prévention de « la commission de nouvelles infractions » ;

- et l'adaptation de l'exécution de la peine « au fur et à mesure [...], en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières », ce qui peut donner lieu, par la suite, à l'aménagement de la peine.

Ces objectifs consensuels ont cependant perdu de leur acuité avec le temps. Certes, outre les enjeux juridiques que recèle le droit de l'exécution des peines, de nombreux déterminants extra-normatifs affectent défavorablement cette matière - on pense, par exemple, à l'engorgement des juridictions13(*) ou à la surpopulation carcérale14(*) : il serait donc illusoire d'engager une réflexion sur l'exécution des peines en faisant l'économie d'un examen des moyens qui lui sont dédiés15(*).

Il est toutefois manifeste que la complexité, voire l'illisibilité du droit a largement contribué à rendre l'exécution des peines plus difficile pour les praticiens : l'évolution de la loi depuis une quinzaine d'années témoigne ainsi d'une forme d'irréflexion qui, elle-même, a conduit à l'adoption de réformes contradictoires entre elles, déboussolant les multiples acteurs qui concourent à la mise en oeuvre des sanctions pénales.

1. Une succession irréfléchie de réformes contradictoires

L'adoption successive de plusieurs réformes a provoqué une préoccupante complexification du droit de l'exécution des peines qui, difficilement lisible, a par ailleurs été réformé dans des directions souvent contradictoires.

a) Un récent amoncellement de réformes parfois contradictoires a aggravé les modalités d'exécution des peines en France

L'exécution des peines entendue au sens large repose sur une diversité de dispositions, qui concernent tant le quantum des peines prévues par le droit pénal français que leurs modalités juridiques d'application.

L'exécution des peines a connu depuis l'orée des années 2000 une juridictionnalisation croissante, portée spécialement par les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes et n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. La première de ces lois a procédé à la juridictionnalisation de l'exécution des peines ; la seconde, à son organisation juridictionnelle. L'article 712-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré » et que « l'appel est porté [...] devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel [...] ou devant le président de cette chambre »16(*).

Le droit de l'exécution des peines a par ailleurs - et surtout - fait l'objet depuis près de deux décennies de réformes dont les objectifs respectifs paraissent difficilement conciliables, sinon contradictoires. Avec une unanimité notable, toutes les personnes et entités auditionnées par la mission d'information (juristes, magistrats, personnels pénitentiaires et de probation, forces de sécurité intérieure, etc.) ont décrit le droit en vigueur comme résultant d'un empilement de réformes s'étant succédé sans conception d'ensemble. L'Union syndicale des magistrats (USM) a, à titre d'exemple, souligné que « les réformes successives réalisées à moyens constants et sans vision globale ont créé de nombreuses incohérences, notamment au regard des objectifs antagonistes poursuivis ».

Les principales réformes récentes du droit de l'exécution des peines

- loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;

- loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

- loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;

- loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

- loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;

- loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Source : commission des lois

Le professeur Muriel Giacopelli a distingué devant les rapporteures plusieurs séquences législatives pour décrire les évolutions récentes du droit de l'exécution des peines. Cette approche permet de dégager les différentes orientations suivies par le législateur depuis plusieurs années - qu'il s'agisse de la volonté de développer l'effet dissuasif de la peine, spécialement en aggravant les peines encourues, ou au contraire d'étoffer les modalités d'aménagement des peines, notamment pour remédier à la surpopulation carcérale.

Le Parlement a ainsi adopté plusieurs textes qui visaient à augmenter le quantum des peines, soit en allongeant les peines encourues, soit en établissant de nouvelles circonstances aggravantes. Il en va spécialement ainsi de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui instaura des « peines plancher » pour les récidivistes, et de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a, quant à elle, restreint les modalités d'aménagement de peine pour les individus reconnus coupables d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

Dès cette période, le législateur s'est également montré soucieux d'assurer « une meilleure régulation des flux carcéraux », selon les mots du professeur Muriel Giacopelli. La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire en fournit un éloquent exemple : outre ses dispositions relatives au droit pénitentiaire, qu'elle a largement étayées et érigées au rang législatif, la loi pénitentiaire a favorisé l'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement jusqu'à deux ans, au lieu d'une année auparavant, et introduit l'exécution systématique, sous surveillance électronique, des fins de peine de quatre mois.

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales représente l'acmé de la démarche de régulation carcérale, voire un changement de paradigme tendant à prioriser le milieu ouvert et la probation par rapport à la détention, comme l'illustrent tout particulièrement :

- l'abrogation des « peines plancher », qui avaient été introduites par la loi du 10 août 2007 précitée ;

- la création de la contrainte pénale, c'est-à-dire d'une peine alternative à la prison, qui était régie par l'article 131-4-1 du code pénal et qui emportait « pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, [...] à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société » ;

- l'introduction à l'article 720 du code de procédure pénale d'une libération sous contrainte (LSC) aux deux tiers de la peine pour prévenir les « sorties sèches » de détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ;

- l'encadrement des dispositifs de justice restaurative.

La libération sous contrainte

La libération sous contrainte est un dispositif régi par l'article 720 du code de procédure pénale, qui permet à un détenu d'effectuer sa peine hors de prison - et vise ainsi à préparer de façon progressive et encadrée le retour à la liberté des personnes condamnées.

Seuls les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans qui ont déjà purgé deux tiers de leur peine peuvent en bénéficier. Le recours à cette procédure suppose donc la réunion de deux critères cumulatifs relatifs respectivement au quantum et au reliquat de la peine d'emprisonnement prononcée.

Le juge de l'application des peines (JAP) doit examiner la situation des détenus qui satisfont à ces critères et peut décider, après avis de la commission d'application des peines (CAP), que le reliquat de peine soit exécuté sous le régime :

- de la libération conditionnelle ;

- de la détention à domicile sous surveillance électronique ;

- du placement à l'extérieur ;

- ou, enfin, de la semi-liberté.

Le JAP ne peut refuser l'octroi d'une LSC que si ses conditions d'exécution compromettent les exigences établies par l'article 707 du code de procédure pénale. Il est par ailleurs loisible à un détenu de refuser de faire l'objet d'une LSC.

Au surplus, si le JAP n'examine pas la situation d'un détenu parvenu aux deux tiers de sa peine, « le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte ».

Source : commission des lois

Les évolutions ultérieures du droit de l'exécution des peines sont toutefois marquées par une ambiguïté, elle-même liée à l'imparfaite compatibilité entre les objectifs poursuivis simultanément par le législateur. Si 120 infractions ont été créées ou ont vu leurs peines encourues augmenter durant la législature 2017-202217(*), plusieurs dispositifs qui tendent en pratique à la réduction de la surpopulation carcérale ont été adoptés au cours de la même période.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a procédé à une vaste réforme du droit de la peine, mieux connue sous l'appellation « bloc peines ».

Elle a ainsi interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement inférieure à un mois et consacré l'aménagement de peine ab initio - qui est désormais obligatoire pour les peines d'emprisonnement inférieures à six mois et appliqué en principe pour les peines d'emprisonnement de six mois à un an.

En effet, outre la règle fixée par l'article 132-19 du code pénal, selon lequel l'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcé « qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate », le droit impose un aménagement des peines fermes inférieures à six mois « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » ainsi que des peines comprises entre six et douze mois « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ». Une motivation spéciale de la décision est par ailleurs exigée en cas de mandat d'arrêt ou de dépôt, donc dans le cas où l'emprisonnement ferme est effectivement exécuté.

En d'autres termes, l'aménagement est obligatoire de jure lorsque la peine de prison ferme présente une durée inférieure à six mois ; du fait de dispositions théoriquement incitatives mais en pratique contraignantes18(*), il est par ailleurs devenu la norme pour les peines dont la durée est comprise entre six mois et un an.

La réforme de 2019 a également supprimé le principe de l'automaticité de l'examen de tous les condamnés non incarcérés par le juge de l'application des peines, en créant le mandat de dépôt à effet différé19(*), qui a pour conséquence d'ordonner que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.

La loi précitée du 23 mars 2019 a, enfin, remodelé l'office du juge correctionnel, pour que la détermination des modalités d'exécution de la peine lui incombe largement, et développé les peines alternatives à la peine d'emprisonnement. Aussi, la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) a été substituée au placement sous surveillance électronique et le sursis probatoire renforcé, à la contrainte pénale ; enfin, le sursis probatoire a remplacé à la fois le sursis avec mise à l'épreuve (SME) et le sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général (STIG). La volonté de favoriser l'individualisation de la peine s'est au surplus manifestée par une modification de l'échelle des peines et une réforme des possibilités de leur conversion.

La réforme de l'aménagement ab initio des peines a été précisée - et de facto durcie - par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 11 mai 202120(*), la chambre criminelle a en effet opté pour une interprétation stricte de l'articulation des mesures adoptées en 2019, en indiquant que « l'aménagement des peines relève désormais à titre principal de l'office du juge correctionnel qui doit soit décider de celui-ci dans ses modalités ou dans son seul principe, soit, dans les cas prévus, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, soit, pour les peines d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, faisant obstacle à un aménagement ultérieur de la peine ». La chambre criminelle de la Cour de cassation considère ainsi qu'une peine d'emprisonnement ferme « sèche » supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 12 mois ne peut plus être prononcée, celle-ci devant être soit aménagée (en son principe ou en précisant la mesure), soit assortie d'un mandat de dépôt à effet différé, ce qui correspond à une lecture extensive de l'article 464-2 du code de procédure pénale21(*).

Par un arrêt du 28 juin 202122(*), la chambre criminelle a par ailleurs considéré que les incitations législatives à l'aménagement des peines (en l'espèce, une exigence de motivation spéciale pour refuser l'aménagement d'une peine de moins d'un an) devaient être respectées même dans le cas où la personne mise en cause n'est pas comparante ou ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier la pertinence d'une solution de milieu ouvert : cette lecture de la loi, critiquée par les praticiens, limite drastiquement la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'aménagement des peines de prison ferme23(*). Cet arrêt marque un important revirement et posé de nouvelles exigences en cas de motivation spéciale prévue par la loi.

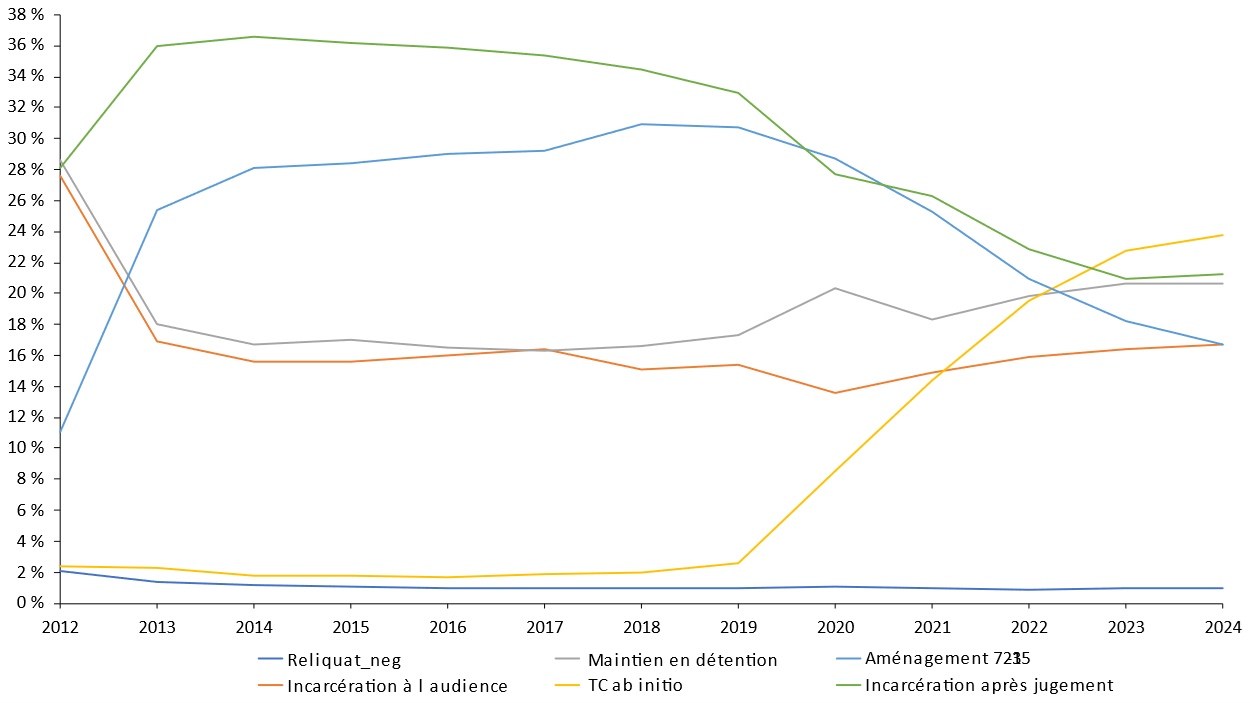

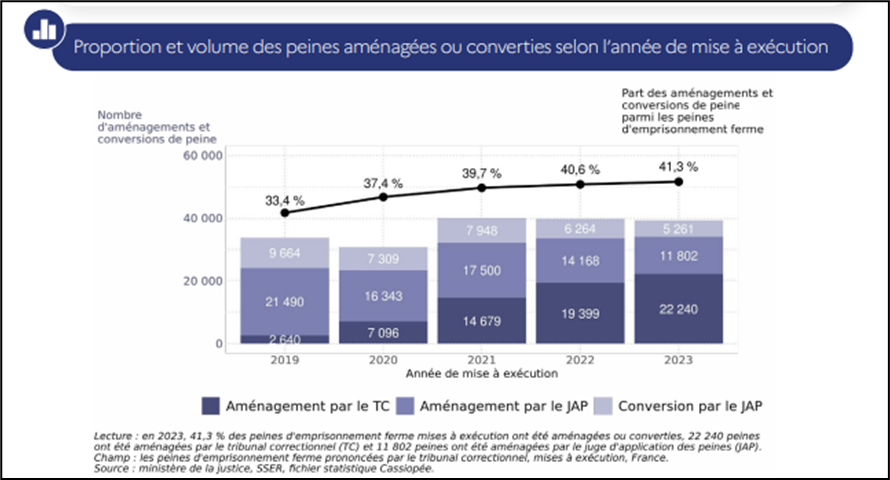

Il en est résulté une forte augmentation des aménagements ab initio, au détriment notamment de ceux qui sont à la main du juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale.

24(*)

La loi du 23 mars 2019 pourrait, à cette aune, être analysée comme une réforme allant dans le sens d'un moindre recours à l'incarcération et favorisant le développement des solutions de milieu ouvert. Tel n'est pas le cas, puisque la loi précitée est, dans le même temps, « revenue sur l'une des principales avancées de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 », selon les mots employés par le docteur en droit Francis Habouzit au cours de son audition : en effet, seules les peines égales ou inférieures à une année font aujourd'hui l'objet d'un aménagement ab initio - seuil que la loi pénitentiaire avait porté à deux ans en 2009. D'après celui-ci, cette évolution constitue « l'une des principales causes de la très forte augmentation de la surpopulation carcérale » depuis lors.

Par-delà cet abaissement du quantum d'aménagement des peines, le caractère trop contraignant des seuils prévus par le dispositif a eu de graves effets pervers. Alors qu'elle prétendait lutter contre la surpopulation carcérale, la loi du 23 mars 2019 en est devenue le creuset.

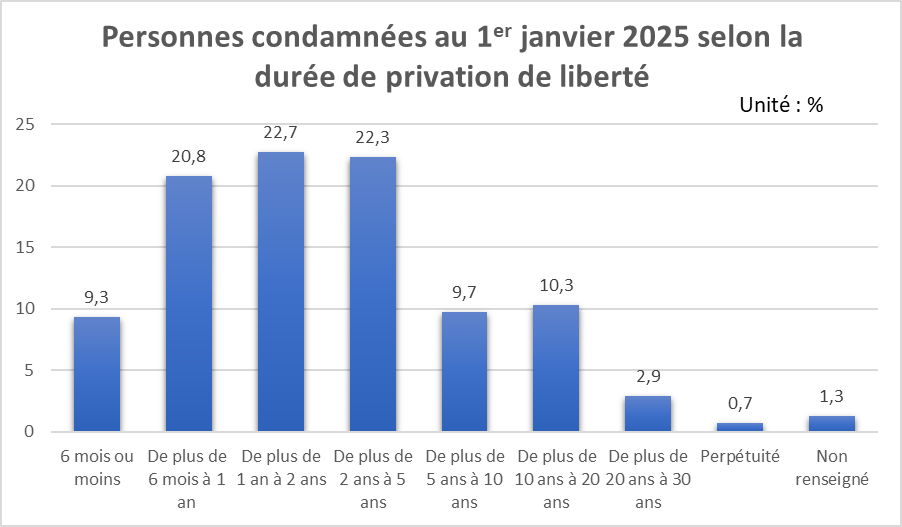

En effet, et comme le rappelait Stéphane Le Rudulier dans un récent rapport sénatorial sur la proposition de loi, issue de l'Assemblée nationale, visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, la LOPJ de 2019 est à l'origine d'« effets de bord non-maîtrisés et contraires à l'objectif poursuivi ». Alors même que la loi tendait à favoriser les aménagements de peine pour éviter le recours effectif à l'incarcération lorsqu'une courte peine de prison ferme est prononcée, les juridictions de jugement semblent avoir contourné cette contrainte en recourant de manière plus fréquente à des peines de plus longue durée. C'est ainsi que l'obligation presqu'absolue de recourir à l'aménagement pour les peines de prison de moins de six mois s'est traduite par une augmentation significative des peines comprises entre six mois et un an entre 2019 et 2024 (de 27 786 à 41 947) ; dans le même temps, les peines de moins de six mois voyaient leur prononcé chuter de plus de 20 % (de 86 564 en 2019 à 67 702 en 2024).

Source : commission des lois à partir des

références

statistiques de la justice 2025,

« Les

personnes condamnées écrouées »

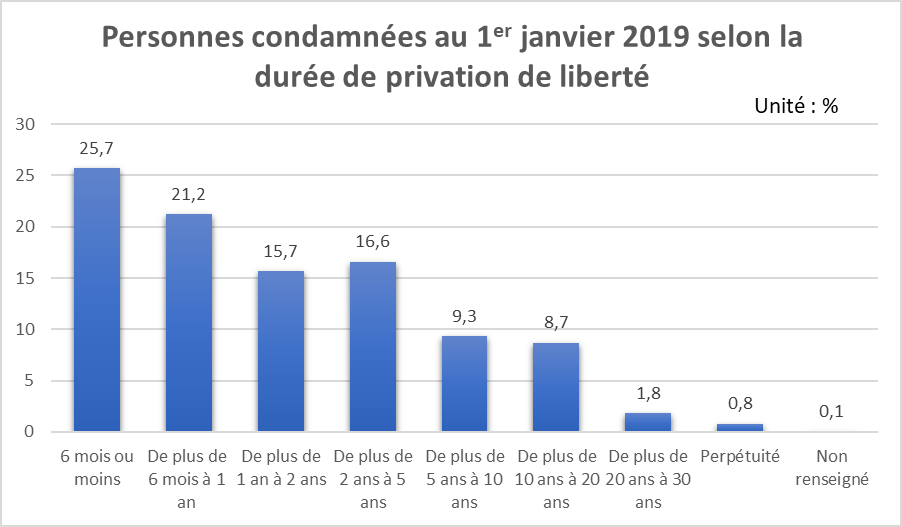

Ces éléments méritent d'être interprétés au regard de la situation qui prévalait auparavant. La comparaison atteste en effet d'une modification substantielle de la répartition des peines de prison ferme selon leur durée : entre 2019 et 2025, les peines de moins de six mois sont passées de 25 % à moins de 10 % des condamnations à une peine de prison ferme, et les peines comprises entre un et deux ans ont connu une augmentation de 7 points de pourcentage.

Source : commission des lois à partir des

références

statistiques de la justice 2019,

« Les

personnes condamnées écrouées »

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a, quant à elle, embrassé la logique esquissée par la LSC créée en 2014 ; la libération sous contrainte de plein droit (LSC-D) qu'elle a introduite s'apparente, en effet, à « un mécanisme assumé de régulation des flux » carcéraux, selon l'expression du professeur Giacopelli, dans la mesure où ce dispositif revêt un caractère automatique dont était dépourvue la LSC instaurée par la loi du 15 août 2014.

Or, en dépit de l'ambition avancée par le Gouvernement dans l'étude d'impact jointe à la loi du 22 décembre 2021, l'automaticité de la LSC-D trahit la primauté de l'objectif de la régulation carcérale sur celui de la préparation à la sortie des détenus écroués pour de courtes peines. L'application de ce dispositif a ainsi emporté des effets regrettables et directement contraires à l'intention du législateur.

La libération sous contrainte de plein droit

Ce dispositif a été introduit au II de l'article 720 du code de procédure pénale. Dans l'étude d'impact attachée audit texte, le Gouvernement indiquait que la LSC introduite par la loi du 15 août 2014 « n'[avait] pas produit les effets escomptés faute d'une appropriation suffisante par les professionnels ».

Ce constat avait donc conduit le Gouvernement à proposer de compléter les dispositions relatives à la LSC afin de la rendre plus systématique en fin de peine pour les personnes condamnées à de courtes peines et, partant, de ménager pour ces détenus une transition entre l'emprisonnement et la fin de peine de manière à éviter les « sorties sèches ».

Le nouveau mécanisme se distingue à plusieurs égards de la libération sous contrainte :

- les détenus concernés par la LSC-D purgent une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, pour laquelle demeure un reliquat à exécuter égal ou inférieur à trois mois (contre, pour la LSC, une durée de cinq ans et un reliquat d'un tiers) ;

- contrairement à la LSC, la LSC-D s'applique, comme son nom l'indique, de plein droit, « sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement ». L'appréciation du JAP est en conséquence réduite au choix de la mesure d'exécution et d'éventuelles obligations et interdictions y afférentes ;

- plusieurs cas d'exclusion du dispositif sont énumérés au III de l'article 720 du code de procédure pénale. Il en va notamment ainsi des détenus condamnés pour un crime, des actes de terrorisme, des violences intrafamiliales et pour ceux qui ont fait l'objet, durant leur détention, de certaines sanctions disciplinaires (par exemple, pour des violences physiques exercées contre un membre du personnel de l'établissement ou à l'encontre d'un détenu) ;

- le JAP peut, en cas de méconnaissance de la mesure et des obligations qui lui sont attachées, « ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne ».

Source : commission des lois