B. UNE SURPOPULATION CARCÉRALE PARADOXALEMENT AGGRAVÉE PAR LES TENTATIVES DE « GESTION DES FLUX »

La prison demeure, comme l'ont unanimement relevé les personnes auditionnées par la mission d'information, la peine de référence du logiciel pénal français. Elle est la sanction à partir de laquelle toutes les autres sont conçues, comme en témoigne l'appellation commune qui fait de toutes les peines prévues par notre code pénal (stages, placement sous surveillance électronique, travail d'intérêt général, etc.) des « alternatives » à l'emprisonnement.

Au coeur de la conception française du droit pénal, la prison est un outil clé dans l'arsenal répressif. Le recours à l'emprisonnement ferme n'a eu de cesse de se renforcer avec le temps : ainsi, alors que la population augmentait de 18 % entre 1990 et 2024, le nombre de personnes détenues connaissait, quant à lui, une croissance de 67 %.

Ce constat interroge pour plusieurs motifs. La prison, si elle présente l'évidente vertu de neutraliser, pendant un laps de temps prédéfini, les personnes dangereuses, coûte cher : la Cour des comptes rappelle qu'une journée d'incarcération coûte 105 euros par détenu, là où la semi-liberté est deux fois moins onéreuse (50 euros) et la surveillance électronique, dix fois moins (10 euros). Dans le même temps, son bénéfice à long terme pour la société n'est pas établi : 34,6 % des sortants de prison de l'année 2016 ont à nouveau été condamnés pour une infraction commise dans l'année de leur libération ; parallèlement, plus de la moitié (55,4 %) de la même cohorte a commis une nouvelle infraction dans les 3 ans. Dans les cinq ans, le taux de récidive atteint le taux vertigineux de 62,9 %93(*).

En somme, la centralité de la prison ne signifie pas - loin s'en faut - que son rôle, son fonctionnement et les moyens qui lui sont dédiés fassent l'objet d'une vigilance suffisante. La France est, plus que jamais, malade de ses prisons. En dépit du travail accompli à tous niveaux par les personnels impliqués dans la surveillance, la gestion et le suivi des détenus, à l'investissement desquels les rapporteures tiennent à rendre hommage, et dans un contexte de surpopulation carcérale extrême, le milieu fermé échoue désormais à remplir l'une de ses fonctions essentielles : l'amendement des condamnés et, partant, la lutte contre la délinquance par le double biais de la dissuasion et de la réinsertion.

1. Des prisons surpeuplées, dégradées et insuffisamment différenciées

La France est aujourd'hui confrontée à une surpopulation carcérale d'une ampleur sans précédent. Résultant de causes multiples, cette situation a de lourdes conséquences sur le système pénitentiaire et, plus largement, pénal : entassés dans des établissements sur le seul critère de leur statut pénal et de la géographie, donc sans qu'il soit tenu compte de leur profil, les détenus exécutent leurs peines dans des conditions dégradées de prise en charge. À cette difficulté s'ajoutent, pour ceux qui n'étaient pas incarcérés avant l'audience de jugement, des délais d'exécution qui mettent en cause le sens même de la peine.

a) La surpopulation carcérale : une ampleur inédite, des conséquences dramatiques

(1) La surpopulation carcérale, un mal endémique

Le taux d'occupation des établissements pénitentiaires atteint, à ce jour, des sommets préoccupants - ce qui témoigne, certes, de la fermeté des juridictions pénales, mais aussi d'un recours plus fréquent que la moyenne européenne à l'emprisonnement ferme.

En effet, comme le rappelle le rapport de la mission d'urgence sur l'exécution des peines instituée par le ministre de la justice en novembre 2024 et dont les conclusions ont été rendues publiques en mars 2025, la France se plaçait au 1er janvier 2024 au troisième rang des 53 pays du Conseil de l'Europe en termes de densité carcérale et n'était devancée sur ce terrain que par Chypre et par la Slovénie. Au 5 juin 2025, les prisons françaises comptaient 84 363 détenus, contre 77 889 à la même date l'année précédente, pour une capacité opérationnelle de seulement 62 566 places. Dans les prisons de l'hexagone, ce sont, selon la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), 5 234 détenus qui dorment sur des matelas placés à même le sol.

L'outre-mer connaît une situation particulièrement catastrophique, avec une densité carcérale de 144 % (contre 128 % en moyenne dans l'hexagone).

Cette augmentation de près de 6 500 détenus en une seule année n'est pas répartie de manière homogène et a des conséquences particulièrement lourdes dans certains établissements, à l'image de la prison de Fleury-Mérogis, plus grand établissement pénitentiaire d'Europe, dans lequel on dénombre 4 507 détenus pour 3 254 places (soit un taux d'occupation proche de 140 %).

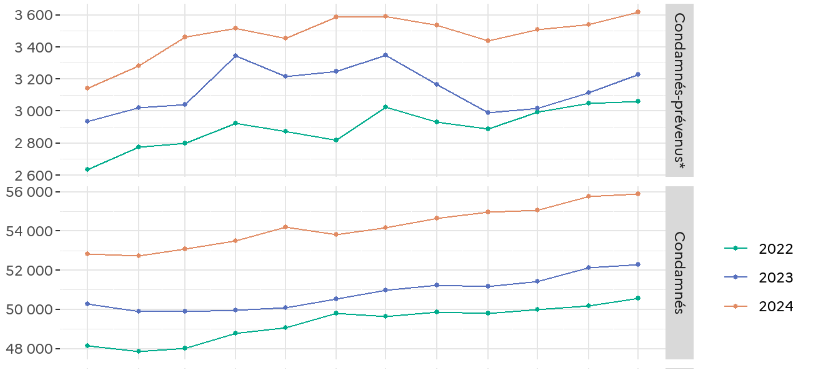

Nombre de détenus condamnés et condamnés-prévenus en 2022, 2023 et 2024

Source : ministère de la justice,

« Statistique

des établissements et des personnes écrouées en

France »

Doit également être commenté le cas des maisons d'arrêt (MA) et quartiers « maison d'arrêt » (QMA). Y sont accueillis non seulement des prévenus, qui ne sont pas concernés par le présent rapport, mais aussi des condamnés prévenus pour d'autres faits et, surtout, des personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement : 7 personnes détenues sur 1094(*) sont ainsi en MA ou en QMA ; au 1er avril 2024, 61 % des personnes incarcérées dans ces structures étaient des condamnés. Or, la situation des MA et des QMA est extrêmement critique : on y comptait 57 960 personnes en juin 2025, en dépit d'une capacité théorique de seulement 35 032 places, portant le taux d'occupation à un record de 163,2 %.

Cette situation dramatique découle, de toute évidence, de l'insuffisance des capacités du système pénitentiaire français et des difficultés rencontrées par l'administration pour ouvrir de nouvelles places de détention95(*). Mais elle trouve également sa source dans des facteurs juridiques et dans des choix de plus en plus sévères de politique pénale.

En premier lieu, sur un plan strictement statistique, il apparaît que l'augmentation du taux d'occupation des prisons est liée à la croissance de la durée des peines prononcées davantage qu'à l'évolution du nombre des condamnations. En d'autres termes, non seulement les magistrats du fond prononcent régulièrement des peines de prison ferme96(*), mais surtout, lorsqu'ils font ce choix, ils font montre d'une fermeté croissante dans la durée des condamnations. D'après la DAP, depuis 2014, le quantum moyen prononcé est ainsi passé de 8 à 10,2 mois, tandis que la durée moyenne de détention passait de 11,2 à 11,4 mois.

L'augmentation du quantum moyen prononcé constitue un paradoxe, car elle est en contradiction avec la volonté affichée depuis une quinzaine d'années par le législateur comme par les ministres de la justice successifs de permettre l'exécution des peines d'emprisonnement hors du cadre de la détention afin de « dé-saturer » les prisons - dont la surpopulation est tout aussi ancienne que chronique.

Les travaux menés par les rapporteures pour comprendre cette contradiction attestent que la hausse des quantums prononcés et exécutés est, elle-même, le reflet de plusieurs phénomènes conjugués. Elle découle, en effet, de :

- la plus grande sévérité de la justice face à des contentieux autrefois sous-évalués. Tel est, en particulier, le cas pour les violences intrafamiliales : de manière convergente, la DAP souligne que la répression des infractions conjugales représentait 5 % des années d'emprisonnement ferme en 2017 et 12 % en 2023 , tandis que la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) rappelle que, pour le seul contentieux des violences sur conjoint, « on a recensé 6 000 années d'emprisonnement ferme supplémentaires prononcées annuellement entre 2022 et 2023, par rapport à 2018-2019 », cette hausse « expliqu[ant], à [elle] seul[e], deux tiers de l'accroissement total constaté » des années d'emprisonnement ferme prononcées. Plus largement, selon l'Union syndicale des magistrats, ce sont les infractions dans leur ensemble qui se trouveraient sanctionnées avec une fermeté croissante : entendus par les rapporteures, ses représentants soulignaient ainsi que l'indicateur de gravité des peines prononcées (qui correspond au nombre d'années prononcées divisées par celui des années encourues) était passé de 5,4 à 5,6 entre 2021 et 2023 ;

- l'élargissement, par le droit et par la pratique, du recours aux modes de poursuite dits « rapides » (et notamment à la comparution immédiate) qui favorisent statistiquement le prononcé non seulement de peines d'emprisonnement, mais aussi de quantums plus importants ;

- l'absence de « vases communicants » entre le milieu ouvert et le milieu fermé : la volonté affichée par le législateur de développer les peines alternatives à l'incarcération est demeurée sans effet sur le niveau du recours à l'emprisonnement. En témoigne le bilan décevant des tentatives de « régulation carcérale souple », tendant à privilégier le recours à des peines alternatives à l'emprisonnement ferme lorsque les établissements du ressort atteignent un taux d'alerte, et dont l'efficacité se limite au strict court terme ;

L'inefficacité de la régulation carcérale « souple »

Plusieurs ressorts se sont inscrits dans la dynamique initiée par la loi de programmation de la justice de 2019 et ont impulsé des mécanismes de régulation carcérale « souple » au niveau local. C'est le cas notamment à Grenoble et Marseille.

Forts de l'expérience de la crise sanitaire où une action concertée avait permis de réduire drastiquement le niveau local de surpopulation carcérale, les acteurs se sont engagés dans une démarche plus durable et non contraignante en vue de maintenir des taux d'occupation à un niveau « acceptable » (130 % dans l'établissement de Grenoble-Varces et 175 % au quartier maison d'arrêt hommes de l'établissement des Baumettes à Marseille). Lorsque les seuils d'alerte sont atteints, chacun doit mobiliser ses outils pour contenir la dégradation. Le parquet doit ainsi mettre les peines à exécution de façon hiérarchisée, en recourant par exemple aux mandats de dépôt à effet différé. Le SPIP doit repérer les détenus susceptibles de faire l'objet d'une libération anticipée. Le juge de l'application des peines doit examiner de façon anticipée la situation des condamnés ainsi repérés et recourir, le cas échéant, à des procédures allégées. L'établissement pénitentiaire doit enfin accélérer l'affectation des détenus dans d'autres structures [...].

Ces initiatives se sont inscrites dans des contextes locaux de fort engagement en faveur de la nouvelle politique des peines. Ainsi, à Marseille, les juges de l'application des peines ont participé de façon intensive aux audiences de comparution immédiate afin de sensibiliser l'ensemble des magistrats siégeant en audiences correctionnelles aux enjeux et procédures de l'aménagement des peines ab initio. À Grenoble, la nouvelle organisation et la note qui l'a mise en place ont permis de mobiliser magistrats et greffiers autour d'une politique de juridiction clairement définie.

Dans les deux cas, les résultats sont tangibles et se traduisent par un taux d'aménagement de peine ab initio élevé. [...] Pourtant, en dépit de ces résultats, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires concernés ne s'est pas durablement stabilisé.

À Grenoble, le taux de prononcé de peines d'emprisonnement ferme reste similaire à celui atteint au niveau national : 40 % en 2021 et 37 % en 2022 (contre 37 % au niveau national en 2021 ou 2022). Surtout, le nombre de personnes condamnées à des peines de moins de six mois et incarcérées est en constante augmentation depuis 2018, tout comme celui des personnes incarcérées pour des peines allant de six mois à un an. Le taux d'occupation a progressivement remonté et dépassé le seuil de 130 % dès mai 2021. Il atteignait 142 % en 2021 et 156 % au 1er décembre 2022. Des matelas au sol ont dû être réintroduits en septembre 2022.

À Marseille, les résultats ont eux aussi été décevants. Comme à Grenoble, le taux d'occupation carcérale a rapidement remonté pour atteindre 175 % en novembre 2022, ce qui affecte fortement le fonctionnement de l'établissement des Baumettes. Fin 2022, les cellules du quartier arrivant étaient par exemple « triplées » et la durée de séjour y était excessivement longue.

Source : rapport précité de la Cour

des comptes

sur la surpopulation carcérale (octobre 2023)

- les dysfonctionnements des systèmes d'information dont disposent les magistrats, et qui ne leur permettent pas de connaître avec précision l'effet des peines qu'ils prononcent. Ces lacunes, régulièrement dénoncées auprès des rapporteures sous le vocable de « purge des casiers judiciaires », signifient en pratique que le juge du fond n'a pas connaissance, à date, de l'intégralité de la situation pénale de la personne qui comparaît devant le tribunal correctionnel. Il ne peut, par conséquent, pas mesurer l'impact des peines avec sursis qu'une nouvelle condamnation viendra faire mécaniquement « tomber » : le rapport précité de la mission d'urgence sur l'exécution des peines pointe ainsi le cas des « condamné[s] à une peine aménagée qui se retrouve[nt] finalement en détention » du fait de la purge, non-anticipée à l'audience, de leur situation pénale, ce qui préjudicie à l'exécution de leur peine et obère le sens de celle-ci.

De manière inquiétante, il est par ailleurs apparu aux rapporteures que l'augmentation des quantums prononcés - de laquelle découle pour une large partie la surpopulation carcérale - était également le fruit des effets pervers, et non-anticipés, de certaines évolutions législatives pourtant destinées à limiter le recours à l'incarcération. Tel est spécialement le cas de la généralisation des aménagements ab initio par la LOPJ du 23 mars 2019 - qui, comme la mission l'a déjà rappelé, a eu pour principal effet non pas de limiter l'engorgement des prisons en facilitant le recours au milieu ouvert, mais de pousser les juges du fond à prononcer des peines plus lourdes pour échapper aux seuils interdisant la mise en oeuvre effective d'une incarcération.

Les fortes incitations à l'aménagement, par le biais d'une motivation spéciale particulièrement exigeante en cas de placement en détention, pour les peines d'une durée comprise entre six mois et un an a elle aussi eu des effets nets sur l'occupation des prisons : le nombre de détenus condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre un et deux ans, c'est-à-dire juste au-dessus du « seuil » actuel d'aménagement des peines, est en effet passé de 10 640 en 2020 à 14 000 au 1er janvier 202597(*).

Nombreux sont ainsi les facteurs qui convergent pour alourdir la population carcérale, sans que le bénéfice de cette situation pour la société soit apparent : comme les rapporteures l'ont relevé ci-dessus, le taux de récidive se maintient ainsi à un niveau bien trop élevé (plus de 60 % à cinq ans).

Faisant le lien entre la surpopulation carcérale et la récidive, Gérald Darmanin, ministre de la justice, lors de son audition par la commission des lois du Sénat le 28 mai 2025, déclarait ainsi que « le constat fondamental [...] est celui d'une surpopulation carcérale qui gêne énormément la réinsertion des détenus. Je rappelle que notre système enregistre à peu près 70 % de récidive - et on peut présumer que le taux de réitération est plus élevé encore. »

Aux yeux des rapporteures, ce « décrochage » entre la sanction et son utilité finale témoigne d'une dissolution du lien entre la peine et sa signification, entre la prison et l'objectif de relèvement moral et social du condamné : l'incarcération n'assure plus, aujourd'hui, que ses fonctions de « neutralisation » temporaire des personnes qui représentent un danger pour leurs concitoyens ou de punition des comportements les plus contraires aux normes collectives, mais ne permet plus l'investissement sur l'avenir - donc sur la réinsertion - dont elle doit en théorie être la garante.

(2) La création de nouvelles places à l'épreuve du réel : un « plan 15 000 » contrarié, une administration qui peine à recruter

Ainsi que les rapporteures l'ont souligné, l'enjeu de la surpopulation carcérale est intimement lié à celui de la capacité opérationnelle du système pénitentiaire français - capacité que l'État tente d'augmenter depuis plusieurs années.

L'insuffisance du nombre de places en détention soulève, en effet, deux difficultés :

- la principale est évidemment celle de la dignité des détenus, puisque la surpopulation met en cause l'accès de ces derniers à des droits essentiels et qu'elle empêche un suivi personnalisé, garant de la prévention de la récidive (voir infra). La surpopulation contribue, de surcroît, au vieillissement accéléré des établissements, créant par endroits des situations de vétusté avancée qui posent, au-delà du « confort » minimal que les prisons doivent assurer pour les personnes incarcérées comme pour les surveillants pénitentiaires, des problèmes d'hygiène, de santé et de sécurité ;

- la seconde concerne les effets de la surpopulation sur les décisions prises par les juridictions, étant notamment rappelé que le manque de places en détention ne présente pas la même gravité en tous points du territoire. Les représentants des procureurs généraux et des procureurs de la République ont ainsi cité, lors de leur audition par les rapporteures, l'exemple du ressort de la cour d'appel de Grenoble où, en dépit d'une criminalité et d'une délinquance intenses, il n'existe que 64 places pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est à 94 : cette disparité par rapport à la moyenne correspond à un « manque » de 600 places, indépendamment même de la situation générale de surpopulation carcérale existante. Selon les conférences, les particularités locales ne sont pas dénuées de conséquences sur les choix des magistrats : « Il est évident que les décisions des juges sont influencées par une telle situation, les magistrats professionnels étant particulièrement sensibles aux difficultés d'extractions judiciaires qui s'ensuivent ».

C'est dans ce contexte que l'État s'est fixé l'objectif d'accroître les capacités d'accueil des prisons françaises.

Annoncé dès 2017, le « plan 15 000 » visait, comme son nom l'indique, à la création d'environ 15 000 nouvelles places de prison (15 887 places brutes, pour 15 838 places nettes après fermeture des établissements les plus vétustes), dont 7 000 devaient être livrées à l'horizon 2022.

Selon la DAP, en juillet 2025, le bilan du « plan 15 000 » s'établissait de la manière suivante :

- 22 établissements ont été livrés, pour un total de 4 521 places nettes (soit 6 494 places brutes, « défalquées » des fermetures subséquentes d'établissements vétustes) ;

- neuf établissements (sur 28 opérations engagées et restant à livrer) sont en travaux, dont trois devraient être livrés en 202598(*) : ces neuf établissements représenteront 2 917 places nettes - les rapporteures relèvent toutefois qu'il n'est pas possible de préciser leur calendrier effectif de mise en service ;

- neuf opérations sont au stade de l'appel d'offres en vue du choix d'un groupement de construction (notamment à Toulouse, à Nîmes et à Wallis-et-Futuna) ;

- cinq opérations (qui concernent quatre centres pénitentiaires et une structure d'accompagnement à la sortie - SAS) sont en phase d'études de conception, parmi lesquelles la rénovation de prison de Perpignan-Rivesaltes - dont la maison d'arrêt atteint le taux « record » d'occupation de 270 % -, celle du centre de Crisenoy qui comptera un millier de places et celle du centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni ;

- cinq opérations sont au stade des études préalables : elles portent sur trois centres pénitentiaires (à Pau, Magnanville et Saint-Saulve) et deux structures d'accompagnement à la sortie, ou « SAS » (à Lille-Loos et à Châlons-en-Champagne).

L'aspect financier du « plan 15 000 » a été abondamment commenté par Antoine Lefèvre, rapporteur spécial du Sénat sur les crédits de la mission « Justice », dans un rapport de 202399(*) qui a mis en lumière des dérapages budgétaires et calendaires, largement provoqués par des facteurs exogènes (voir infra). Ce rapport décrivait également certains cas particuliers, à l'instar de la rénovation du centre pénitentiaire de Basse-Terre, dont les travaux ont vu leur durée plus que doubler : « alors que la reconstruction aurait dû durer 73 mois, pour s'achever en 2017 - elle ne devrait finalement s'achever qu'au bout de 157 mois (13 ans), à la fin de l'année 2024 ».

Les données obtenues par les rapporteures attestent que les constats formulés par Antoine Lefèvre n'ont rien perdu de leur actualité. Ainsi, en dépit de la situation intenable au sein de cet établissement, les travaux de Bordeaux-Gradignan ne seront toujours pas terminés en 2025, alors même que l'opération accusait déjà deux ans et demi de retard en 2023 et que sa livraison était alors prévue pour 2024.

Outre cet exemple éclairant, les éléments transmis à la mission d'information montrent que le « plan 15 000 » continue de pâtir de difficultés financières et logistiques. Le programme subit en effet des retards ; ceux-ci sont liés, pour une large partie, à l'allongement des délais d'approvisionnement et à la pénurie de certains matériels et matériaux sous l'effet d'abord de la crise sanitaire, puis du contexte international, mais également à la difficulté - initialement sous-estimée - des recherches foncières pour identifier des terrains à construire et à l'engagement de démarches contentieuses qui continuent de bloquer certains chantiers, comme ceux de Muret ou de Magnanville.

Au total, selon la DAP, le calendrier actualisé du plan prévoit un achèvement des chantiers en 2031. Des prévisions récentes (y compris celles transmises fin 2023 à Antoine Lefèvre) visaient pourtant une livraison des 15 000 places en 2027, soit un « recalage » qui repousse de quatre ans l'échéance de livraison des plus de 10 000 places encore attendues.

Le « plan 15 000 » a également présenté de substantiels surcoûts, générés à titre principal par la hausse des coûts des matériels par l'indemnisation au titre de l'imprévision des titulaires des marchés de construction déjà lancés : l'administration estime désormais le coût total du programme à 5,7 milliards d'euros, contre environ 4,3 milliards prévus lors du lancement de l'opération. Les annonces récentes du ministre de la justice quant à la construction prochaine de prisons moins onéreuses100(*) pourraient avoir un impact déflationniste sur ces prévisions : leur impact budgétaire n'a cependant pas encore évalué à ce jour.

Mais le « plan 15 000 » pose un autre problème, de nature structurelle. Quand bien même ce plan serait achevé dans les délais désormais prévus, il apparaît en effet qu'il ne sera pas suffisant pour contenir l'augmentation tendancielle du nombre de détenus. L'addition de la capacité actuelle des établissements français (soit 62 566 places) et des places restant à construire donne, en effet, un total de 73 883 places à l'horizon 2031, ce qui est nettement inférieur au nombre réel des détenus (84 363, pour mémoire). Pour reprendre l'exemple, déjà cité, du centre de Bordeaux-Gradignan, son taux d'occupation se maintient à des niveaux inquiétants : plus de 230 % dans l'ancien bâtiment, mais aussi plus de 200 % dans le nouveau, ouvert en mai 2024101(*).

Le « plan 15 000 » est donc d'ores et déjà obsolète et ne correspond plus à la réalité des besoins du système carcéral français : ce constat a de quoi alarmer.

Aux obstacles rencontrés pour faire croître le nombre de places de détention au même rythme que celui des détenus, s'ajoutent des difficultés tenant au recrutement de personnels dans l'administration pénitentiaire. La France ne dispose pas d'un nombre suffisant de surveillants pour assurer le fonctionnement normal des prisons. Là encore, le constat est largement connu et documenté : les travaux du Sénat (notamment budgétaires) s'en font l'écho. Comme le synthétisait Louis Vogel dans son plus récent rapport pour avis sur les crédits de l'administration pénitentiaire au titre du projet de loi de finances pour 2025102(*) :

« Il y a actuellement 30 600 agents de surveillance au sein de l'administration pénitentiaire ; ce nombre est doublement insuffisant. D'une part, au regard de l'organigramme de référence, qui, s'il était respecté, aboutirait à 2 600 postes supplémentaires pour couvrir les besoins de surveillance de 60 000 détenus avec des personnels travaillant 39 heures par semaine. Insuffisant d'autre part, et peut-être surtout, au regard de la réalité de la situation, qui conduit l'administration à estimer que ce ne sont pas 2 600 mais 6 000 postes qui lui manquent. »

Ces postes « manquants » sont particulièrement préoccupants dans un contexte où l'administration pénitentiaire est, elle aussi victime des conséquences d'une surpopulation carcérale qui rend l'exercice de leur métier par ses agents de plus en plus pénible, difficile et dangereux.

Ainsi, et en dépit des efforts engagés par le ministère (revalorisation statutaire des surveillants et création du statut contractuel de surveillants adjoints, notamment), la couverture de la population carcérale demeure trop restreinte.

b) Des délais d'incarcération excessifs pour les condamnés qui n'entrent pas immédiatement en détention

L'importance accordée à la prison par le système français n'implique pas que les peines d'emprisonnement soient exécutées avec davantage de rapidité ou de diligence que les autres peines. Tout à l'inverse, en dépit de la généralisation des BEX (bureaux de l'exécution des peines) ou du développement de l'exécution provisoire, les délais d'exécution des peines d'emprisonnement ferme pour les condamnés qui ne font pas l'objet d'une exécution immédiate103(*) atteignent des niveaux alarmants. Selon la DAP, et toujours en excluant le cas de l'exécution immédiate, le délai moyen d'exécution des peines d'emprisonnement ferme s'établit ainsi à 13,5 mois.

Cette situation est peu cohérente en droit, les mandats judiciaires de toute nature - et notamment les mandats de dépôt - étant par définition exécutoires immédiatement, sans que l'appel ait sur eux un effet suspensif.

Il n'est compréhensible ni pour la société, ni pour le condamné lui-même qu'une peine de prison ferme, par nature prononcée pour des faits graves, mette en moyenne plus d'un an à être mise à exécution dès lors que la condamnation n'a pas été immédiatement suivie d'effet.

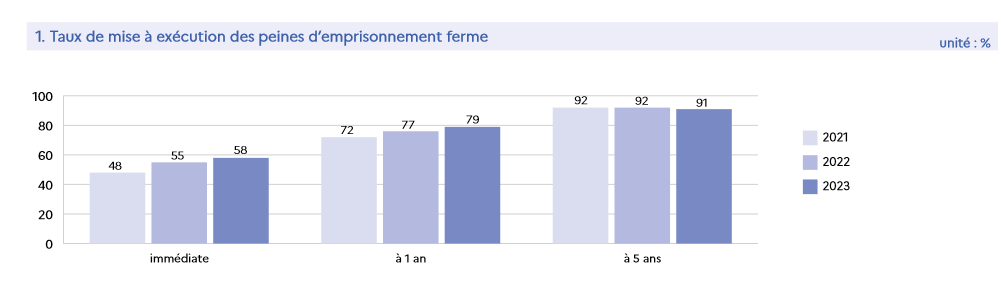

Les rapporteures relèvent en outre qu'une part non-négligeable des peines de prison ferme restent inexécutées après cinq ans : cette proportion avoisine les 10 %.

Source : statistiques du ministère de la justice pour 2024

La mission n'a pas obtenu de chiffres précis sur le nombre total de peines de prison ferme restant en attente d'exécution. Lors de leur audition commune par les rapporteures, la CNPR et la CNPG rappelaient à cet égard que les parquets n'avaient « pas connaissance du nombre des condamnés à des peines d'emprisonnement ferme qui attendent la mise à exécution, la conversion ou l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ». Pire encore, elles ont dévoilé que, sans que ce constat ait une valeur nationale, certains procureurs généraux avaient constaté dans leurs ressorts que « le nombre de peines d'emprisonnement devant être mis à exécution dépass[ait] parfois celles qui sont en cours d'exécution ». Cette grave alerte, qui témoigne de réelles lacunes dans le pilotage et la gestion du système carcéral, doit être considérée avec le plus grand sérieux.

Il est par ailleurs frappant d'observer que le taux d'exécution des peines d'emprisonnement ferme à cinq ans connaît de nettes variations104(*) en fonction du parcours des condamnés. Le délai diffère en effet selon :

- le mode de comparution du mis en cause : les personnes qui comparaissent sur convocation d'un officier de police judiciaire sont ainsi soumises à un taux d'exécution de seulement 60 % à l'horizon d'un an, et inférieur à 90 % à 5 ans (cette durée étant la limite des statistiques établies par le ministère de la justice) ;

- le quantum prononcé : de manière relativement logique, l'exécution est d'autant plus rapide que la peine est longue (47 % d'exécution immédiate et 90 % d'exécution à 5 ans pour une peine inférieure à six mois, contre 89 % d'exécution immédiate et 95 % d'exécution à 5 ans pour les peines de plus de deux ans) ;

- l'état, ou non, de récidive légale : en 2022, 65 % des peines étaient immédiatement mises à exécution pour les condamnés en état de récidive légale (contre 51 % pour non-récidivistes) et 94 % étaient exécutées à 5 ans (contre 89 % pour les autres condamnés) ;

- la nature de l'infraction commise : des « circuits courts » ont été mis en place par certains parquets pour accélérer l'exécution des peines : tel est notamment le cas en matière de violences intrafamiliales.

Mais le principal facteur de variation des taux d'exécution concerne le mode de signification du jugement. En effet, les jugements contradictoires à signifier (c'est-à-dire les décisions prononcées en l'absence de la personne mise en cause) sont - pour d'évidentes raisons - rarement mis à exécution de manière immédiate, alors même qu'ils représentent plus de 20 % des jugements rendus par les tribunaux correctionnels105(*). Cependant, et sans que cette situation puisse s'expliquer avec la même clarté, elles sont beaucoup moins mises à exécution à terme que les autres peines d'emprisonnement ferme : leur taux d'exécution à 5 ans pour 2024 n'est, en effet, que de 76 %, contre 95 % pour les autres types de jugements.

Il y a, en d'autres termes, un intérêt objectif pour les mis en cause à ne pas comparaître : s'ils sont condamnés à une peine de prison ferme mais qu'ils ne se rendent pas à l'audience, ils ont une chance sur cinq de ne jamais être incarcérés.

Selon les personnes entendues par la mission d'information, cette situation s'explique par deux facteurs : en premier lieu, l'insuffisante implication des forces de sécurité intérieure, déjà débordées par leurs autres missions106(*) ; en second lieu, et en pleine cohérence avec les statistiques commentées ci-avant, les obstacles rencontrés dans la signification des jugements.

Les rapporteures ont déjà évoqué107(*) les obstacles rencontrés par les forces de sécurité intérieure pour s'approprier leurs tâches en matière d'exécution des peines.

S'y ajoutent des difficultés, plus structurelles encore, liées à la convocation des mis en cause afin d'assurer leur comparution devant les juridictions pénales, puis à la signification des jugements lorsque ceux-ci ont été rendus en l'absence du condamné. Comme le résume la DACG, « La qualification des jugements a un impact sur les délais d'exécution des condamnations, en particulier lorsqu'il s'agit de jugements nécessitant une signification pour revêtir un caractère exécutoire. Les délais d'exécution et d'acquisition du caractère définitif sont d'autant allongés que les diligences de signification par les commissaires de justice sont longues et les notifications à personne distantes de la condamnation ».

La mission d'urgence sur l'exécution des peines pointe, de manière convergente mais avec davantage de clarté, « la difficulté de mettre à exécution rapidement [l]es peines prononcées hors la présence du prévenu, le processus actuel donnant le sentiment d'une absence de maîtrise de la phase post-sentencielle ».

Sont ainsi en cause les « circuits » par lesquels, d'une part, le mis en cause est convoqué pour être jugé - étant rappelé que la présence du condamné à l'audience est, statistiquement et matériellement, un gage d'exécution plus rapide d'une éventuelle condamnation à une peine de prison ferme - et, d'autre part, la condamnation est ultérieurement signifiée au condamné qui n'a pas comparu à son jugement.

S'agissant du premier des termes de cette équation, l'envoi par courrier des citations à comparaître semble avoir atteint ses limites - comme en témoigne le taux, déjà cité, de jugements rendus en l'absence du mis en cause, qui est supérieur à 20 %. Bien que les services du Gouvernement aient mis en avant, auprès des rapporteures, les progrès liés à la plateforme « Mon suivi justice » (qui permet d'émettre des rappels dématérialisés en amont de certaines convocations), force est de constater que celle-ci présente deux limites : premièrement, elle n'est déployée que dans certains tribunaux judiciaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation ; deuxièmement (et principalement), elle n'est opérationnelle qu'au stade post-sentenciel et ne permet pas encore de favoriser la présence des mis en cause à l'audience de jugement.

Sur le second point, la signification des jugements, la situation est préoccupante. Ainsi que le rappelle la mission d'urgence sur l'exécution des peines, les commissaires de justice, en première ligne dans pour signifier les jugements de condamnation aux mis en cause qui n'ont pas comparu à l'audience, n'ont qu'un accès restreint aux données administratives qui permettent de localiser les condamnés (et notamment aux fichiers fiscaux et sociaux), donnant lieu à des situations inextricables en cas de changement d'adresse. Il existe, certes, depuis la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire de 2021108(*), une possibilité de signification des condamnations pénales par voie électronique. Cette disposition est toutefois restée lettre morte : après la publication, bien tardive, du décret requis109(*), un applicatif dédié appelé Notidoc aurait dû être déployé pour assurer la transmission des jugements à signifier par voie électronique. Toutefois, le Gouvernement n'a pas pris l'arrêté technique nécessaire pour autoriser une telle méthode de signification : la signification dématérialisée, pourtant promue par le législateur depuis près de quatre ans, reste donc inutilisable pour les commissaires de justice.

C'est ainsi que, en 2023, la signification des jugements a fréquemment dépassé le délai maximal de 45 jours fixé par l'article 559-1 du code de procédure pénale (seules 43 % des significations, donc une minorité, ont respecté ce délai), la majorité d'entre elles ayant bénéficié de la possibilité, théoriquement dérogatoire, d'une augmentation de délai accordée par le procureur de la République et pouvant aller jusqu'à trois mois110(*).

Plus généralement, la mission rappelle que la rédaction actuelle du code de procédure pénale impose à l'autorité judiciaire, comme condition sine qua non de toute transmission électronique en matière pénale, d'obtenir le consentement exprès de la personne mise en cause : cette formule n'est aujourd'hui que rarement utilisée, les juridictions n'ayant pas acquis le réflexe de recueillir ce consentement - ni a fortiori celui de demander à la personne poursuivie de déclarer ses coordonnées numériques.

En somme, ni les FSI, faute de temps et d'investissement, ni les commissaires de justice, faute d'outils techniques adaptés, ne disposent des moyens requis pour assurer l'exécution effective des peines de prison ferme. Dans un contexte où le nombre de condamnations prononcées en l'absence du condamné demeure important, ces deux facteurs ont conduit à une dégradation substantielle du délai moyen d'exécution des peines de prison ferme, posant la double question de la juste sanction des infractions commises par les condamnés et de la crédibilité de la justice aux yeux des citoyens.

c) Des conditions de détention qui font obstacle à la réinsertion des condamnés

Incarcérés, parfois tardivement, dans des prisons saturées (et pour certaines insalubres), les détenus n'y bénéficient pas d'un suivi permettant de favoriser leur réinsertion dans la société à leur libération - et cette situation n'est, de toute évidence, qu'aggravée par la surpopulation carcérale.

(1) L'insuffisante différenciation des établissements pénitentiaires, obstacle à la réinsertion

Le premier obstacle à la réinsertion tient au fait que les prisons françaises ne permettent pas, en pratique, une prise en charge différenciée selon le profil des détenus.

La population carcérale présente, en effet, une diversité notable, en particulier si l'on s'essaie à une classification des détenus non pas en fonction de leur statut pénal (prévenu ou détenu), comme le prévoit le droit actuellement en vigueur, mais selon la nature de l'infraction commise. Lors d'une table ronde d'universitaires menée par les rapporteures, Francis Habouzit, maître de conférences de l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) soulignait que les personnes condamnées pour des atteintes aux biens, à la circulation et pour des infractions financières et sociales représentaient 33,6 % des personnes écrouées en 2023 et 32 % de la population pénale totale, tandis que les personnes ayant commis des atteintes aux personnes représentaient « seulement » 49 % de cette même population.

De toute évidence, les détenus pour des infractions au code de la route ou pour des atteintes aux biens ne présentent pas la même dangerosité que ceux qui ont été condamnés pour des violences contre les personnes, et ils ne relèvent pas du même parcours de peine et de réinsertion. Cette analyse est soutenue par le droit puisque, en théorie, les condamnés font l'objet d'une orientation personnalisée en fonction de leur profil et doivent être affectés dans les établissements dans lesquels ils bénéficieront des meilleures chances d'accompagnement et de prise en charge.

Les règles d'orientation des personnes condamnées à une peine de prison ferme

Concernant les condamnés, conformément à la circulaire du 21 février 2012 relative à l'orientation des personnes détenues, la dangerosité demeure le critère principal de détermination de l'affectation des condamnés. La direction de l'administration pénitentiaire dispose d'un parc d'établissement pour peine diversifiés allant des structures d'accompagnement vers la sortie aux maisons centrales dont le régime est orienté vers la sécurité, en passant par des centres de détentions présentant des niveaux de sécurité passives et dynamiques différents. Dès lors, les seules limites à l'affectation demeurent aujourd'hui la disponibilité des places et le respect du droit au maintien des liens familiaux qui peut être source de contentieux malgré le développement des dispositifs de visiophonie et de téléphonie. [...]

Dans les faits, si l'administration pénitentiaire est sollicitée en amont de l'incarcération d'une personne détenue identifiée pour sa dangerosité, il est possible de pouvoir proposer une affectation conforme aux profils de l'intéressé.

À ce titre, la direction de l'administration pénitentiaire établit par voie de note, des listes d'établissement identifiés spécifiquement pour l'accueil de certains profils.

Pour les personnes prévenues pour des faits de terrorisme en lien avec l'islam radical, l'administration pénitentiaire a établi en 2020 et réactualisé en 2023, une liste d'établissements présentant un niveau de sécurité adapté et des possibilités de prise en charge conformes à la stratégie de lutte contre la radicalisation violente.

L'existence d'une juridiction de compétence nationale a également permis de développer des chaînes de communication fluides et efficaces permettant aux magistrats de disposer en temps réel des informations nécessaires à la détermination du lieu d'incarcération.

Une liste des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt adaptés à l'incarcération des personnes détenues appartenant à la criminalité organisée a également été diffusée le 10 octobre 2024 conformément aux recommandations de l'IGJ (Inspection générale de la justice) suite au drame d'Incarville.

Source : direction de l'administration pénitentiaire

Ces éléments théoriques ne sont toutefois que peu respectés en pratique : la mission d'urgence sur l'exécution des peines rappelait à ce titre que « les prises en charge spécifiques ne concernent qu'un petit nombre de condamnés incarcérés ».

En effet, pour des raisons tenant notamment - et légitimement - à la préservation des liens entre les personnes condamnées et leurs proches pendant la durée d'exécution de la peine, des détenus aux profils très divers se trouvent incarcérés dans les mêmes établissements, voire dans les mêmes quartiers.

Hors même du contexte de surpopulation carcérale, nombre de parcours destinés à des détenus aux profils particuliers sont, ainsi, insuffisamment exploités. À titre d'illustration, et sur le sujet particulier des auteurs d'infractions à caractère sexuel, les rapporteures renvoient aux récents travaux de la mission commune de contrôle de la commission des lois et de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes : celle-ci avait démontré, dans son rapport « Prévention de la récidive du viol : prendre en charge les auteurs pour éviter de nouvelles victimes »111(*), que seule une minorité d'auteurs d'infractions sexuelles (environ un tiers) étaient effectivement orientés vers l'un des 22 établissements « fléchés » pour les accueillir (car offrant un suivi médical et psychologique adapté) et que, parallèlement, plus de la moitié de ces établissements n'accueillaient qu'une faible proportion de tels délinquants (moins de la moitié, voire moins de 20 % pour trois d'entre eux).

A contrario, en dépit de la diversité théorique des établissements et des parcours, certains besoins ne sont pas pris en compte par le système carcéral. Au cours des travaux de la mission d'information, des difficultés ont été « remontées » par les acteurs de terrain quant à l'insuffisance du nombre des établissements (ou des quartiers) adaptés aux profils des auteurs de violences conjugales. Souvent mieux insérés socialement que les autres détenus, susceptibles d'être soumis à des dispositifs de sécurité simplifiés, les auteurs de telles violences doivent cependant être soumis à un suivi socio-éducatif renforcé ; or, le nombre de places permettant un tel suivi est extrêmement limité112(*). Ce déficit de l'« offre » carcérale pose de réelles difficultés dans un contexte où, comme on l'a relevé ci-avant, le nombre de condamnations à des peines de prison ferme en matière de violences intrafamiliales connaît depuis plusieurs années une augmentation forte et continue.

Ce délétère « mélange des genres » ne peut être qu'amplifié par la surpopulation carcérale : comme l'ont confirmé les praticiens entendus par la mission d'information, celle-ci interdit une gestion fine des occupants des différents quartiers (et a fortiori des différentes cellules) et impose dans de nombreux cas des choix d'affectation à flux tendu. Certains magistrats entendus par les rapporteures ont ainsi décrit le cas de condamnés pour conduite en état d'ivresse se trouvant dans la même cellule que des délinquants au profil lourd, faute d'une autre solution au vu de la saturation des établissements pour peines - notamment dans plusieurs collectivités territoriales d'outre-mer. De manière plus préoccupante encore, dans un contexte de promiscuité qui rend plus fréquentes les violences entre détenus, la Cour des comptes relevait que des affectations qui favorisent la commission de nouvelles infractions pouvaient être mises en place pour maintenir une forme de « paix civile » dans les prisons : « le souci de préserver le calme en détention peut ainsi conduire à placer ensemble des détenus qui partagent une même origine géographique, une même langue, voire un même cercle de sociabilité, ce qui constitue un facteur aggravant de la récidive »113(*).

Au-delà de la gestion des détenus d'un même établissement, la surpopulation a des conséquences particulièrement néfastes sur le maintien des spécificités de chaque quartier ou établissement. Ce constat, qui vaut notamment pour les quartiers « arrivants »114(*), est particulièrement criant s'agissant des prisons tournées vers la lutte contre la récidive, détournées de leur vocation. Ainsi, « alors que les établissements ou quartiers spécifiques orientés vers la sécurité [à l'image des quartiers dédiés à l'évaluation ou à la prévention de la radicalisation ou, plus récemment, des quartiers de lutte contre la criminalité organisée] ne sont pas impactés par la surpopulation, certains de ceux tournés vers l'insertion sont menacés », à l'image des structures de préparation à la sortie (SAS) et des quartiers (ou centres) de semi-liberté115(*) qui accueillent désormais des détenus qui n'ont pas le profil idoine, dans le seul but de soulager la maison d'arrêt la plus proche.

Désormais tournée non plus vers l'individualisation des peines, mais vers la prise en charge de l'urgence le désengorgement des établissements les plus surpeuplés, la gestion des affectations génère en outre des transferts qui aggravent la situation de l'administration pénitentiaire. Les personnels pénitentiaires en charge des transfèrements sont ainsi dans une situation de perpétuelle tension qui désorganise l'ensemble de la chaîne logistique : c'est ainsi que les équipes nationales spécialisées dans la prise en charge d'opérations de haute sécurité ont été mobilisées par la DAP pour gérer les désencombrements de la prison de Toulouse-Seysses116(*), parmi les plus saturées de France (elle était occupée à près de 160 % au 1er juillet 2025, la moyenne nationale s'établissant alors à 135 %), ce qui en retour nourrit les difficultés rencontrées pour les autres extractions, y compris judiciaires.

La surpopulation carcérale vient ainsi « met[tre] en échec toute politique d'orientation crédible des détenus, hormis ceux classés dangereux, c'est-à-dire la minorité des publics accueillis »117(*).

(2) Des moyens faméliques de suivi, de formation et de soin en détention

Au-delà de l'enjeu de l'orientation des détenus dans des établissements adaptés à leur profil, les rapporteures observent que les moyens de prise en charge sont insuffisants dans la plupart des prisons. Suivi social, formation professionnelle, soins de toute nature (médicaux, psychologiques ou psychiatriques). Malgré l'engagement des personnels de l'administration pénitentiaire, des soignants et des associations qui interviennent en détention, les lacunes sont criantes dans tous les domaines.

S'agissant, tout d'abord, du suivi individuel des détenus, les rapporteures rappellent que les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) manquent cruellement d'effectifs et de moyens118(*). Cette situation est aggravée par le faible nombre, documenté par la Cour des comptes, de personnels spécialisés (psychologues et les assistants de service social) au sein des SPIP.

Par-delà ces moyens restreints, les conseillers d'insertion et de probation (CPIP) ne sont pas dotés d'une doctrine adaptée au milieu fermé : le référentiel de pratiques professionnelles sur lequel ils s'appuient, le RPO1, est inspiré du suivi en milieu ouvert et fonde leur intervention sur des entretiens en face à face réguliers, permettant notamment d'évaluer le risque de récidive et de mettre en place des actions proportionnées à l'intensité de ce dernier. Or, l'importance des flux d'arrivants en détention et la durée très variable des peines ne permettent pas une mise en oeuvre effective de cette méthodologie.

Ce constat est préoccupant dans une situation où les détenus se trouvent, pour nombre d'entre eux, dans une précarité sociale qui rend indispensable les actions d'insertion et de prise en charge sociale au cours de la détention. La DAP indiquait ainsi aux rapporteures que 53 % des personnes détenues n'avaient pas de qualification professionnelle, que près d'un quart étaient sans ressources et que 10 % d'entre elles étaient sans domicile fixe lors de leur entrée en détention ; par ailleurs, 40 % de détenus n'ont pas de solution d'hébergement à la sortie.

Alors même que les prisons prennent en charge des « publics » plus fragiles que la moyenne, l'accompagnement des détenus reste ainsi obéré par de lourdes difficultés :

- des freins persistent en matière d'accès au travail et à la formation en détention. Alors que le travail pénitentiaire joue, de l'aveu même de l'administration, « un rôle essentiel dans la réinsertion », seule une minorité de détenus (43 %) y a accès - et ce, en dépit de la réforme intervenue en 2021 avec la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire119(*). Le taux d'emploi est encore plus bas pour les condamnés à des courtes peines, qui sont pourtant les plus nombreuses : selon le Conseil économique, social et environnemental (Cese), le taux de personnes détenues ayant occupé un emploi est inférieur à 15 % lorsque la peine exécutée présente une durée inférieure à six mois120(*). Des progrès sont toutefois à l'oeuvre : la DAP a ainsi indiqué aux rapporteures que, entre 2023 et mi-2025, 78 nouvelles entreprises se sont implantées en détention, avec des « activités plus diversifiées et adaptées ». Des avancées analogues peuvent être relevées en matière de formation professionnelle, avec une hausse de 23 % du nombre de places offertes entre 2020 et 2024 ; le volume brut de ces places reste toutefois limité (11 800), ce qui ne permet qu'à 12,5 % des détenus d'en bénéficier, avec - là encore - de fortes disparités selon les régions ;

- les moyens déployés en matière d'éducation demeurent inadaptés aux enjeux. Alors que plus de la moitié des détenus majeurs n'a aucune qualification professionnelle (voir supra) et que, selon la DAP, 9 % d'entre eux sont illettrés ou en grande difficulté avec l'écrit, seuls 30 % des majeurs bénéficient d'un temp d'enseignement en détention, et seuls 765 ETP sont mis à la disposition de l'administration pénitentiaire par le ministère de l'éducation nationale pour l'accompagnement des détenus, majeurs comme mineurs ;

- l'intégration du secteur associatif aux actions sociales menées en détention reste trop variable selon les territoires : les associations d'accompagnement rencontrées par les rapporteures ont ainsi pointé d'importantes disparités qui semblent, trop souvent, liées à une méconnaissance, voire à une défiance à l'égard du secteur social de la part des acteurs institutionnels. Cette situation ne peut qu'être déplorée, tant l'utilité des associations est grande pour la préparation des détenus à la sortie, notamment en matière d'accès à l'hébergement.

Si la réinsertion sociale et professionnelle présente des lacunes, le domaine le plus sinistré est celui du soin en prison. Récemment entendu par la commission des lois121(*), Gérald Darmanin, ministre de la justice, estimait à 25 % le nombre de personnes atteintes de troubles psychiatriques en détention ; la direction de l'administration pénitentiaire présente des chiffres plus élevés encore, indiquant à la mission que « les troubles psychiatriques ou les troubles liés à l'usage de substance [i.e., de stupéfiants] touchent deux tiers des hommes et trois quarts des femmes (49% étaient déjà suivis en psychiatrie ou addictologie ; 20% avaient déjà été hospitalisés en psychiatrie) ».

Selon le Cese, le diagnostic est plus lourd encore : ce seraient ainsi huit hommes sur dix et sept femmes sur dix qui souffriraient d'au moins un trouble psychiatrique.

Au-delà des chiffres, lors de son audition, le ministre de la justice déclarait : « nous enfermons les fous, et c'est une indignité pour tout le monde : pour les personnes concernées - l'enfermement dans une cellule de 9 mètres carrés n'étant pas susceptible d'apaiser leurs troubles psychiatriques -, pour les agents pénitentiaires, qui subissent d'importantes difficultés, et pour la société ».

Or, non seulement la France enferme des fous, mais surtout elle ne leur permet pas de se soigner au cours de leur peine. Plusieurs chiffres en témoignent, à l'instar du nombre important de suicides en prison (125 en 2022, soit six fois plus qu'en population générale) ou du taux de prévalence des addictions à l'issue de l'exécution de la peine (malgré des dispositions qui prévoient expressément le déploiement des outils de réduction des risques et des dommages en milieu carcéral122(*), 39 % des sortants de prison sont dépendants aux drogues, à l'alcool ou aux psychotropes).

Mais, au-delà de la santé mentale, c'est l'ensemble des soins médicaux qui pose difficulté. Selon les indications transmises aux rapporteures par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, un défaut d'accès aux soins est régulièrement constaté lors des visites d'établissements pénitentiaires. Les moyens sont en effet sous-dimensionnés : les effectifs de soignants au sein des unités sanitaires sont attribués en fonction non pas du nombre réel de détenus, mais du nombre de places théoriques dans les établissements. Les unités sanitaires n'ont ainsi d'autre choix que de « prioriser, chaque jour, les soins les plus urgents, ce qui constitue une perte de chance pour les autres patients »123(*).

Outre des effectifs insuffisants, les unités sanitaires ne sont pas assez dotées en compétences spécialisées124(*). Dès lors, de nombreuses consultations (pour des soins dentaires, ophtalmologiques, dermatologiques, oncologiques, gynécologiques, ORL, d'imagerie médicale, etc.), doivent être effectuées à l'extérieur des établissements. Comme le résume un récent rapport de la CGLPL, cette situation emporte deux conséquences néfastes : tout d'abord, les consultations extérieures imposent des extractions, lourdes en effectifs pour l'administration pénitentiaire. Nombreux sont ainsi les rendez-vous médicaux annulés, le détenu n'ayant pas pu être convoyé jusqu'à la structure médicale compétente en raison d'un manque de disponibilité des surveillants pénitentiaires, requis par d'autres impératifs. Corrélativement, le suivi médical des personnes détenues intervient tardivement, et certaines se trouvent confrontées pendant de longues périodes à « l'impossibilité d'obtenir une paire de lunettes, des appareils auditifs ou des prothèses dentaires, dont le besoin, bien que banal, est de ceux auquel on ne peut se soustraire ».

2. Les aménagements de peine et la libération sous contrainte : des solutions de facilité ?

Les rapporteures ont décrit, ci-avant, les incohérences du droit en vigueur s'agissant des aménagements de peine et des diminutions de la durée effective de la détention (par le biais des réductions de peine et des libérations sous contrainte) : ces outils sont ceux d'une régulation carcérale qui ne dit pas son nom.

Outre les aspects juridiques du sujet, déjà évoqués, les travaux de la mission attestent que les plus récentes réformes législatives se sont traduites en pratique par une stricte logique de « gestion des flux », facteur de sorties sèches (donc de fragilisation de la lutte contre la récidive) et de perte de sens pour les condamnés comme pour les citoyens.

a) Une logique de « gestion des flux » qui n'a pas prouvé son efficacité...

Plusieurs séries de dispositions convergent pour limiter, parfois de manière purement mécanique, la surpopulation carcérale : il s'agit, d'une part, de celles qui incitent à l'aménagement ab initio (donc dès le prononcé de la condamnation et de la sanction associée) des peines de prison ferme et, d'autre part, de celles qui visent à raccourcir la durée réelle de la peine.

S'agissant, tout d'abord, des aménagements de peine, ceux-ci ont été - comme on l'a vu - renforcés par la LOPJ du 23 mars 2019 : la loi se cumulant avec un revirement de jurisprudence particulièrement contraignant125(*), ils sont désormais obligatoires (sauf cas exceptionnels) non seulement pour les peines de moins de six mois, comme l'avait souhaité le législateur, mais aussi pour celles dont la durée est comprise entre six mois et un an.

Ces évolutions ont eu des effets visibles sur la pratique des juges du fond :

- 41 % des peines d'emprisonnement ont fait l'objet d'un aménagement ou d'une conversion avant toute incarcération en 2023, contre 33 % en 2019126(*) ;

- les aménagements sont particulièrement fréquents pour les peines dont la durée est comprise entre trois et six mois : environ 43 % de ces peines sont aménagées à quelque stade que ce soit127(*), contre 33 % des peines de moins de trois mois, 39 % des peines comprises entre six mois et un an et moins de 6 % des peines supérieures à un an.

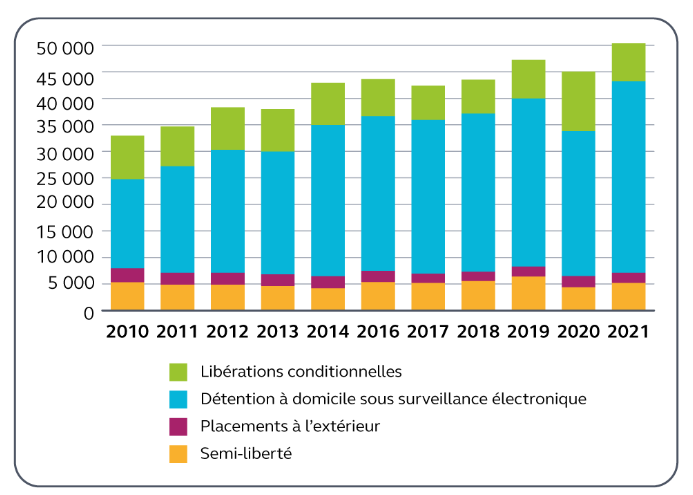

Les statistiques publiées par le ministère de la justice montrent, par ailleurs, que 81 % de ces aménagements ont pris la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique en 2023, les représentants des juges de l'application des peines estimant pour leur part que le taux actuel de recours à la DDSE dépasse les 90 %.

Les rapporteures ne peuvent que constater que ces dispositions ont, dans les faits, échoué à atteindre leur objectif de désengorgement des prisons.

La mission a déjà décrit l'effet de « contournement » qui a conduit les juges du fond à prononcer des peines de prison ferme plus longues pour échapper à des aménagements devenus quasiment automatiques pour toute peine de moins d'un an (voir supra). Les rapporteures constatent par ailleurs que, moins souvent prononcé, l'emprisonnement ferme a été plus souvent mis à exécution. Selon les chiffres communiqués par la DACG, l'augmentation des aménagements et la réduction concomitante de l'emprisonnement (60 %, contre 67 % dans la période antérieure à la réforme) ont été « gagées » par une forte croissance des incarcérations immédiates à l'audience : celles-ci passent de 51 % en 2019 à 65 % en 2023128(*), amenuisant les effets attendus de la réforme en matière de lutte contre la surpopulation carcérale.

Non moins décevantes sont les réformes récentes de la fin de peine, et en particulier la modification des conditions d'octroi des réductions de peine et des libérations sous contrainte que les rapporteures ont décrites ci-dessus129(*).

Comme le rappelle la Cour des comptes130(*), alors que l'étude d'impact de la loi du 15 août 2014 estimait entre 14 000 et 29 000 le nombre de détenus susceptibles de se voir accorder une libération sous contrainte, seules 3 000 mesures environ ont été mises en oeuvre entre 2015 et 2018 (soit près de dix fois moins que les prévisions les plus optimistes, et cinq fois moins que les plus pessimistes). Les réformes postérieures n'ont pas davantage permis la « massification » escomptée : les modifications impulsées par la LOPJ de 2019 n'ont porté qu'à 6 000 le nombre de LSC octroyées annuellement entre 2019 et 2021.

Outre son bilan qualitatif préoccupant (voir infra), la systématisation des LSC, devenues « de plein droit » (LCS-D) en 2021, n'a pas complètement résolu les difficultés observées par le passé. Ces libérations se sont en effet affirmées comme un outil de gestion des flux plutôt que comme un levier de meilleure gestion des fins de peine. En témoigne le croisement des statistiques présentées, d'une part, par le ministère de la justice et, d'autre part, par la mission d'urgence sur l'exécution des peines : alors que les premières131(*) témoignent d'un taux d'aménagement avant libération qui avoisinerait désormais les 50 % (le taux est, pour 2024, de 58 % pour les condamnés criminels et de 47 % pour les condamnés pour délits, nettement plus nombreux - 53 400 sorties correctionnelles contre 2 400 sorties criminelles), les secondes pointent un taux d'aménagement de fin de peine de 23,8 % hors LSC-D132(*). En d'autres termes, et par déduction, ce seraient environ 26 % des sorties qui se feraient sous la forme de LSC-D, soit 14 500 sorties en 2024 : ce chiffre correspond à peine au niveau des projections les moins favorables faites par le Gouvernement lors de la création de la mesure, en 2014, semblant montrer que la mesure peine à trouver son public.

Plus largement, « le ratio entre les détenus éligibles à la LSC-D et ceux auxquels elle bénéficie montre un dispositif souvent inadapté voire en quête de sens »133(*) : il était de 63 % en février 2024, bien loin du principe selon lequel cette libération doit être accordée à tous les détenus, qu'ils y consentent ou non, dès lors qu'ils disposent d'une solution d'hébergement134(*).

L'effet aggravateur de la LSC-D sur la surpopulation carcérale a déjà été commenté par les rapporteures, qui ont mis en lumière la plus grande sévérité du nouveau régime par rapport au précédent, à rebours des objectifs affichés par le Gouvernement comme de l'intention du législateur. Il apparaît, en complément, que l'échec de la LSC-D tient à la nouvelle temporalité de l'examen des réductions de peine, plus précoce et moins fréquente que par le passé. L'USM rappelait ainsi à la mission que, « sur les petites et moyennes peines, l'examen [des éventuelles réductions de peine] est très anticipé et donc ne permet pas d'apprécier les efforts fournis. [...] Le système actuel des réductions de peines implique, pour les courtes peines, un examen des situations pénales dans les premières semaines ou les premiers mois d'incarcération, ce qui n'est nullement révélateur du parcours du condamné et de son évolution. Ainsi, les juges d'application des peines sont obligés de statuer ``à l'aveugle'' sur une période non encore exécutée ».

La conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires a appuyé ce constat, considérant que « le nouveau système de réduction de peines conduit à examiner très en amont de la sortie la situation d'un condamné et à ``parier'' ou ``anticiper'' sur ses efforts ».

À l'évidence, cette incertitude ne favorise pas l'octroi d'une réduction fondée sur la volonté de réinsertion, a fortiori dans un contexte où la surpopulation carcérale génère de réelles difficultés dans l'accès aux soins et aux activités en détention - qui sont pourtant autant d'indicateurs des « efforts de réadaptation » exigés par la loi...

Le système des réductions de peine semble, dès lors, s'être transformé en serpent qui se mord la queue : les mesures mises en place pour lutter contre la surpopulation viennent en pratique l'aggraver, et cette aggravation vient en retour nourrir l'inefficacité des modifications décidées par le législateur.

b) ... qui favorise les sorties « sèches » et prive la sanction de son sens

Outre ses effets quantitatifs décevants, puisqu'elles n'ont pas réussi à endiguer la surpopulation carcérale - voire l'ont renforcée -, les réformes législatives récentes posent des problèmes qualitatifs majeurs. Non seulement elles rendent plus difficile la gestion de la fin de peine (date de libération plus incertaine, proportion encore forte de « sorties sèches », etc.), mais elles viennent aussi contribuer au « brouillage » du sens de la peine pour les condamnés et pour les citoyens.

(1) Les effets pervers des aménagements de peine

La hausse du recours aux aménagements de peine, ab initio ou en fin de peine, ne va pas sans difficultés, dans la mesure où la forme qu'ils empruntent a un net impact sur leurs effets en matière de lutte contre la récidive.

S'agissant tout d'abord des aménagements ab initio (donc de ceux qui sont prononcés dès l'audience de jugement et évitent toute incarcération à des personnes condamnées à des peines de prison ferme de courte durée), force est de constater qu'ils sont fréquemment retenus sans que le juge du fond ne dispose d'éléments suffisants sur la situation économique, sociale, familiale et personnelle du condamné. Cette situation tient à la fois à la « disparité [...] en termes de qualité » des enquêtes sociales rapides menées par les associations et à l'absence d'intervention des CPIP lors de la phase pré-sentencielle135(*). Agissant à l'aveugle, ou a minima dans un brouillard plus ou moins dense, le juge du fond est poussé à privilégier des modes d'exécution génériques et peu personnalisables, comme la détention à domicile sous surveillance électronique qui représente plus de 80 % de tels aménagements. L'étude des statistiques sur le temps long témoigne ainsi de la marginalité, en proportion comme en valeur absolue, des placements à l'extérieur et des semi-libertés, l'essentiel de la croissance des aménagements ayant été absorbée par les libérations conditionnelles et, surtout, les DDSE.

Répartition des aménagements de peine et des libérations sous contrainte

Source : Cour des comptes, sur la base des

données du ministère de la justice,

rapport

précité sur la surpopulation carcérale, octobre

2023

Cette évolution est préoccupante car, comme l'a rappelé l'ANJAP aux rapporteures, les placements sous bracelet électronique n'ont « pas toujours beaucoup de contenu, d'autant moins au vu de leur nombre actuel qui ne permet plus un suivi qualitatif ». En attestent des études selon lesquelles la capacité du bracelet électronique à contenir la récidive a décru au fur et à mesure de la montée en puissance de la mesure, son développement s'étant accompagné d'une baisse des mesures d'accompagnement136(*).

Corrélativement, et comme l'ont unanimement observé les personnes entendues par la mission d'information, la généralisation des aménagements s'est faite au détriment de modes d'exécution des peines permettant un accompagnement individualisé mais qui supposent par nature une évaluation et une préparation en amont que l'aménagement ab initio ne semble pas permettre.

Le développement des aménagements de peine ab initio, qui limite l'intervention des magistrats spécialisés aux cas de placement effectif en détention, conduit également à une marginalisation progressive des juges de l'application des peines, déjà évoquée, dont le rôle tend à devenir celui de « juge de l'incident ».

Il se traduit également, comme l'indique la CNPTJ, par un accroissement de la charge de travail des juridictions correctionnelles : l'obligation pour le juge du fond de rechercher un aménagement, dans le contexte dégradé et incertain qui a déjà été décrit, constitue ainsi « une des explications de la diminution constante du nombre de dossiers jugés à chaque audience correctionnelle ».

(2) La libération sous contrainte de plein droit, facteur d'illisibilité sur le déroulé de la peine et d'augmentation des « sorties sèches »

La libération sous contrainte de plein droit génère, elle aussi, de lourdes défaillances dans la gestion de la peine. Elle a été critiquée, avec une remarquable unanimité, par l'intégralité des acteurs entendus par les rapporteures, qui y ont vu une forme de régulation carcérale à peine dissimulée, sans lien avec l'intérêt du détenu ou la promotion de sa réinsertion.

Les personnes auditionnées par la mission ont également rappelé que la mise en place que la LSC-D était, en matière de lutte contre la surpopulation carcérale, un échec. Plusieurs universitaires entendus ont ainsi estimé que la loi du 22 décembre 2021 avait eu pour effet d'aggraver cette surpopulation, la LSC-D ayant conduit à un nombre de mises en liberté nettement inférieur aux maintiens générés par la suppression des crédits automatiques de réduction de peine.

Cette analyse est corroborée par l'étude

d'impact jointe à la loi précitée, qui attestait que

l'effet du texte était favorable aux personnes détenues

pour des courtes peines - donc pour celles qui sont les

plus

susceptibles d'être aménagées et de ne pas

donner lieu à un placement effectif en détention... -

mais globalement défavorable dès lors que la peine de

prison ferme était strictement supérieure à un

an137(*).

Au cours de son audition par les rapporteures, l'ANJAP a dressé un bilan particulièrement complet, et non moins défavorable, de la LSC-D. Celle-ci mène ainsi à :

- une augmentation de la charge de travail pesant sur les JAP, les greffes et l'administration pénitentiaire ;

- l'octroi d'aménagements de peine non préparés qui, « en réalité, ne sont souvent que des sorties sèches un peu anticipées sans venir constituer des sorties réellement accompagnées, faute d'une anticipation réelle et d'un temps de suivi suffisant » ;

- une perte de sens pour les condamnés, mais aussi pour les juges de l'application des peines, l'intervention automatique d'une sortie plus précoce privant de tout leur intérêt les efforts que les condamnés peuvent faire au cours de leur détention, à rebours de l'objectif de responsabilisation des détenus ;

- une dissonance - voire une absurdité - encore plus grande pour les condamnés écroués à la suite du retrait d'un précédent aménagement de peine dont ils n'ont pas respecté les termes, et qui se trouvent malgré tout éligibles à la LCS-D (hors le cas de certaines infractions visées par la loi, ce qui exclut tout surcroît d'individualisation)138(*) ;

- enfin, voire surtout, une forte proportion d'échec des aménagements octroyés sur le fondement d'une LSC-D : le consentement du condamné étant désormais indifférent, des détenus peuvent être libérés sans qu'il soit tenu compte de leur fragilité ou du risque de récidive. Toutes les personnes entendues par la mission ont alerté les rapporteures sur l'augmentation subséquente du nombre d'échecs, les condamnés concernés ne parvenant pas à se réinsérer sereinement dans la société et retrouvant rapidement, pour beaucoup d'entre eux, le chemin des tribunaux.

(3) Une rivalité objective entre LSC-D et aménagements de fin de peine qui dégrade l'efficacité de ces derniers dans la lutte contre la récidive

S'ajoutent aux défauts intrinsèques de la LSC-D ses effets néfastes sur les aménagements de fin de peine « classiques ».

Au-delà de l'hypothèse où ils sont décidés dès le début de l'exécution de la peine de prison ferme, les aménagements ont en effet un rôle essentiel pendant cette exécution. Ils permettent, en fin de peine, de réhabituer le détenu à la vie à l'extérieur de la prison, lui permettent de suivre une formation ou de prendre un emploi, et évitent les « sorties sèches » qui, elles-mêmes, sont un facteur fort de récidive - et qui continuent à représenter, hors LSC-D, plus de 60 % des libérations, selon les chiffres précités établis par la mission d'urgence sur l'exécution des peines.

La mission a déjà fait état des incohérences qui affectent notre droit, et qui conduisent notamment à ce qu'un condamné incarcéré pour une longue peine bénéficie d'un régime d'aménagement plus « favorable » que celui d'un condamné non encore placé en détention (aménagement à deux ans de la fin de la peine, soit le double du plafond d'un an de prison ferme pour l'aménagement au stade du prononcé).

Or, les aménagements sont désormais en rivalité objective avec la LSC-D, les outils à déployer et les personnes chargées du suivi des condamnés en fin de peine étant dans les deux cas identiques - ce qui pose, de toute évidence, un problème capacitaire. L'ANJAP a ainsi insisté auprès des rapporteures sur le fait que la combinaison de la LSC-D et du nouveau régime de réductions de peine « ne favorise pas les procédures d'aménagement de peine classiques, pourtant souvent mieux préparées, et n'incite pas les détenus, dans le cadre de courtes peines, à s'investir dans la préparation de leur sortie ».

Les rapporteures ont déjà commenté le cas particulier des DDSE, dont l'efficacité s'est amenuisée au fur et à mesure de leur déploiement, l'augmentation des effectifs chargés du suivi des condamnés placés sous bracelet électronique ne s'étant pas faite à due concurrence de celle du recours aux bracelets eux-mêmes. Le même phénomène s'observe pour d'autres formes d'aménagement de peine, et notamment pour la semi-liberté.

D'une part, par un effet de « vases communicants », les cas où le détenu est éligible à la LSC-D mais n'a pas de solution d'hébergement ont mené à une embolie des quartiers de semi-liberté, où sont désormais placés des personnes pour lesquelles cette solution n'est ni souhaitée, ni adaptée - au détriment des autres profils.

Ce phénomène a été abondamment documenté à l'occasion des échanges entre les rapporteures et les responsables du centre de semi-liberté de Villejuif : la mise en place de la LSC-D a fait arriver en semi-liberté des profils fortement précarisés, souffrant plus fréquemment que par le passé de troubles psychiatriques ou d'addictions139(*), parfois violents (d'où la montée des agressions entre détenus, voire envers les surveillants, CPIP et intervenants) dont la durée de présence est réduite (ce qui ne permet pas le déploiement d'une prise en charge adaptée) ; elle a également provoqué un afflux de ressortissants étrangers, pour certains soumis à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui doivent en toute logique être expulsés à l'issue de leur détention - ce qui pose la question de l'intérêt, pour les intéressés, d'une démarche de réinsertion dans la société française.

D'autre part, l'attractivité de la semi-liberté a été remise en cause par la LSC-D, puisqu'il suffit souvent à un condamné d'attendre quelques semaines pour être libéré sans aucune obligation plutôt que de soumettre au régime - exigeant - de la semi-liberté.

Plus généralement, les rapporteures ont été alarmées par un constat extrêmement préoccupant : celui de la perte d'efficacité des aménagements de peine en matière de lutte contre la récidive sous l'effet de la LSC-D.

Jusqu'à une période récente, on estimait en effet que l'absence de « sortie sèche » (donc la mise en oeuvre d'un aménagement de fin de peine) était un facteur essentiel de prévention de la récidive. Selon un avis du Cese de 2019, et donc antérieur aux dernières réformes législatives140(*), 63 % des détenus libérés en « sortie sèche » étaient récidivistes, contre 39 % de ceux ayant bénéficié d'une libération conditionnelle.

Cet écart doit être interprété avec discernement, car il reflète autant l'impact des aménagements sur la réinsertion des détenus qu'un « effet de sélection », les juges de l'application des peines offrant des aménagements aux détenus qui ont les meilleures chances de respecter leurs engagements et de s'inscrire durablement dans un parcours de réadaptation. Il s'agit, cela étant, d'un indicateur important quant à l'efficacité de la gestion de la détention sur la lutte contre la récidive.

Or, l'écart entre les condamnés ayant subi une « sortie sèche » et les autres condamnés s'est considérablement réduit. Aux termes d'une étude récemment publiée par le ministère de la justice141(*), il n'est plus aujourd'hui que de six points (33,6 % de récidive à un an pour les « sorties sèches » contre 27,7 % dans les autres cas) soit, comme l'écrivait déjà la Cour des comptes dans son rapport de 2023, un contraste notable avec des études antérieures montrant un écart d'au moins douze points, voire davantage.

La Cour écrit, avec une saisissante pondération, que « ce résultat pourrait suggérer une moindre efficacité de ces aménagements aujourd'hui du fait d'un moindre accompagnement et/ou d'un moins bon profilage des condamnés concernés sous l'effet de la massification, des détentions à domicile sous surveillance électronique notamment ». Aux yeux des rapporteures, il constitue à tout le moins un véritable signal d'alarme qui impose aux pouvoirs publics de s'interroger sur l'efficacité, la pertinence et les effets de la LSC-D.

(4) Une perte de sens généralisée

Détentions conduites dans des conditions dégradées de prise en charge, aménagements ab initio décidés dans l'urgence et sans éléments suffisants de contexte, effets délétères de la LSC-D, solutions tendant à la régulation carcérale qui viennent en pratique alourdir la surpopulation : tout converge pour faire perdre son sens à la peine de prison ferme.

Les rapporteures constatent, aux côtés de la CNPG que « la seule certitude que l'on peut avoir lorsque vient d'être prononcée une peine d'emprisonnement ferme est que la loi interdit qu'elle soit exécutée telle qu'elle vient d'être prononcée ». Il ne peut en résulter qu'une triple incompréhension.

Incompréhension des acteurs institutionnels de la peine (magistrats et administration pénitentiaire), tout d'abord, qui voient la loi contredire les effets de leurs décisions : en témoigne l'exemple, déjà cité, des révocations de sursis conduisant à un placement en détention, ce placement se trouvant remis en cause - parfois seulement quelques semaines après sa mise à exécution - par l'application de la LSC-D. Cette incompréhension touche, d'ailleurs, ceux qui ont vu leur charge de travail augmenter sous l'effet des réformes intervenues depuis 2019 (magistrats correctionnels, greffes correctionnels, administration pénitentiaire) non moins que pour ceux dont le rôle est remis en cause (juges de l'application des peines).

Incompréhension des condamnés, ensuite, soumis à un droit d'une particulière complexité et qui les met dans une situation où ils ont, en de nombreuses matières, intérêt au moindre effort : il est ainsi plus simple (et parfois plus « favorable » s'agissant de la date à laquelle la peine cesse de produire des effets) pour un détenu d'attendre de faire l'objet d'une LSC-D que de produire des efforts pour bénéficier d'une solution de fin de peine plus adaptée, mais aussi plus astreignante.

Incompréhension, enfin, des citoyens, qui ont le sentiment que la justice ne fait jamais ce qu'elle dit, ce qui ne peut que nourrir une forme de défiance vis-à-vis de l'autorité judiciaire. Les résultats du sondage commandé par la commission des lois du Sénat, rendus publics en septembre 2021, en attestent avec éloquence : la justice était ainsi « opaque » selon 69 % de l'échantillon interrogé, et « laxiste » pour 68 % des sondés; les juges de l'application des peines étaient les acteurs judiciaires les moins « bien vus » de tous (61 %, contre 84 % pour les avocats et 72 % pour les juges des enfants, par exemple)142(*) ; la crainte que la décision rendue ne soit pas appliquée ou respectée était le quatrième motif de non-recours à la justice, derrière le coût, la longueur puis le caractère chronophage des procédures ; 94 % des sondés étaient favorables à une amélioration de l'exécution effective des décisions rendues en matière pénale et 84 % à une augmentation du nombre de places de prison (ce qui témoigne, assez directement, du souhait d'un recours plus fréquent à l'incarcération).

Ce constat n'est pas seulement celui des rapporteures : il est également celui des magistrats. À titre d'illustration, la CNPTJ a affirmé à la mission percevoir « combien est parfois incomprise, voire considérée comme injustifiée, la latitude laissée aux juridictions d'application des peines dans la conversion de certaines peines » ; elle a considéré que, si chacun peut concevoir une évolution de la gestion de la peine au cours de son exécution, en fonction du parcours du condamné, « il ne peut qu'être difficilement compris de permettre une modification radicale de la nature de la peine prononcée, par exemple en convertissant une peine d'emprisonnement ferme en jours-amende ou en travail d'intérêt général ».

La mission n'a pu qu'être alertée par la gravité de ce diagnostic : la peine de prison ferme est visiblement touchée par une perte de sens généralisée, ce qui interroge quant à la crédibilité et à la robustesse du système pénal dans son ensemble.