C. LES PEINES ALTERNATIVES, PARENT PAUVRE DE LA SANCTION

Bien que l'article 132-9 du code pénal prévoit qu'une peine d'emprisonnement ne peut être prononcée « qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate », la justice pénale française donne une place centrale à la prison. Pour corriger ce déséquilibre, la politique pénale a progressivement affirmé la place du milieu ouvert, entendu comme « l'ensemble des mesures alternatives à la détention qui répondent à une démarche de responsabilisation du condamné »143(*).

L'essor du milieu ouvert répond à une double ambition : limiter la surpopulation carcérale et renforcer les chances de réinsertion, tout en réduisant le coût de l'exécution des peines. Ces sanctions présentent en effet à « une réelle utilité, aussi bien pour le délinquant que pour la communauté, puisque le délinquant est à même de continuer à exercer ses choix et à assumer ses responsabilités sociales »144(*).

Les peines alternatives à l'emprisonnement n'emportent pas de placement en détention et sont d'une autre nature que la peine de prison ferme. Prononcées à titre principal, elles permettent au tribunal d'écarter le recours à l'incarcération pour les délits passibles d'emprisonnement, sans toutefois s'appliquer aux crimes, pour lesquels le code pénal n'a prévu aucune alternative.

1. Les alternatives à la prison : une exécution lacunaire et une sous-dotation chronique conduisant à une efficacité contestée et difficilement mesurable

a) Une grande diversité de peines permettant de favoriser l'application du principe d'individualisation de la peine

Depuis leur essor au cours des années 1970, de nombreuses modalités alternatives à l'incarcération ont été mises en place.

Leur développement a en effet été amorcé avec la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal qui a créé, pour la première fois, des peines de substitution à l'emprisonnement, comme le retrait du permis de conduire, avec l'objectif de lutter contre les courtes peines d'emprisonnement. La loi du 10 juin 1983145(*) en allongea la liste, avec la création des peines de jours-amende et de travail d'intérêt général (Tig).

Les peines alternatives ont vocation à se substituer à la peine principale encourue, qu'il s'agisse d'emprisonnement ou d'amende. Celles qui se substituent à l'emprisonnement sont réservées aux situations où la détention apparaît inutilement désocialisante et peu efficace en matière de prévention de la récidive.

Un grand nombre de peines alternatives coexistent aujourd'hui :

- la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), qui consiste à assigner le condamné dans son domicile ou dans un lieu déterminé, avec obligation de porter un dispositif de surveillance électronique. Cette peine peut être prononcée pour une durée comprise « entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru »146(*). Elle permet à la personne placée sous main de justice de continuer à travailler, suivre une formation, rechercher un emploi ou encore de maintenir ses obligations familiales, tout étant soumis à une contrainte significative puisque ses allées et venues sont limitées à celles qui ont été expressément autorisées par le juge de l'application des peines ;

- les jours-amende147(*) sont une peine qui consiste à fixer un nombre de jours et un montant journalier, que la personne condamnée devra acquitter au Trésor public. Ce montant est « déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu » et « ne peut excéder 1 000 euros », tandis que le nombre de jours-amende lui-même est « déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction » et « ne peut excéder trois cent soixante » ;

La peine de jours-amende

Entre l'amende et l'emprisonnement : distinction avec la peine pécuniaire classique

En droit pénal français, l'amende constitue l'une des peines principales de droit commun. Prévue, pour les délits, à l'article 131-3, 4° du code pénal et, pour les contraventions, à l'article 131-13 du même code, elle consiste dans l'obligation pour le condamné de verser au Trésor public une somme forfaitaire dont le montant maximum est fixé par le code pénal. Ce montant, déterminé par le juge, doit être fixé en considération des ressources et des charges du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 132-20 du code pénal.

La peine de jours-amende, instituée par la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 et aujourd'hui prévue aux articles 131-3, 5° et 131-5 du code pénal, se présente quant à elle comme une peine alternative à l'emprisonnement correctionnel. Cette peine repose sur un double calcul :

- le nombre de jours, fixé par le juge dans la limite de 360, en fonction des circonstances de l'infraction ;

- le montant de la contribution journalière, qui ne peut excéder 1 000 euros, déterminé en fonction des ressources et des charges du prévenu.

Par cette dissociation des paramètres de calcul, le jour-amende apparaît comme un instrument de personnalisation accrue de la sanction pécuniaire - un délit sanctionné par 10 jours-amende fixé à 100 euros ne revêt pas la même signification qu'un délit puni de 100 jours-amende fixé à 10 euros. Si le montant total exigé demeure identique, la seconde hypothèse traduit une plus grande gravité des faits, mais commis par un auteur dont la situation économique apparaît plus modeste.

La jurisprudence a qualifié le jour-amende de modalité particulière de l'amende, relevant de la même nature que celle-ci (Crim., 26 sept. 1990). C'est pourquoi l'article 131-9, alinéa 3, du code pénal prohibe leur cumul. Toutefois, si cette peine se présente comme une sanction pécuniaire soumise au régime de recouvrement de l'amende classique, le défaut de paiement en modifie la portée puisqu'il implique une privation de liberté soumise, pour sa part, au régime des peines d'emprisonnement. L'article 131-25, alinéa 2, prévoit en effet que le défaut de paiement, total ou partiel, entraîne l'incarcération du condamné pour une durée équivalente au nombre de jours impayés.

Ainsi, la spécificité de cette peine réside dans ce lien direct entre inexécution pécuniaire et incarcération : le défaut de paiement éteint la dette par l'exécution d'une privation de liberté, tandis que le paiement durant l'incarcération entraîne la libération.

Toutefois, d'un point de vue procédural, si, en principe, le non-paiement du jour-amende emporte incarcération du condamné pour la durée des jours impayés, la procédure d'exécution implique l'intervention successive de plusieurs acteurs. Le Trésor public adresse au condamné une mise en demeure dans le mois suivant la date d'exigibilité du montant des jours-amende. À l'expiration d'un délai de cinq jours, il transmet au ministère public une demande tendant à la mise en oeuvre de la contrainte judiciaire. Le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines, lequel peut soit ordonner l'exécution de l'emprisonnement encouru, soit accorder au condamné un délai supplémentaire de paiement n'excédant pas six mois.

Les jours-amende, une peine « hybride » marginalement employée par les juridictions

Cette peine correctionnelle ne concerne que les personnes physiques majeures et uniquement pour les délits passibles d'emprisonnement. Elle n'est pas applicable aux mineurs, étant supposé que ceux-ci ne disposent pas d'une autonomie financière suffisante pour en supporter la charge.

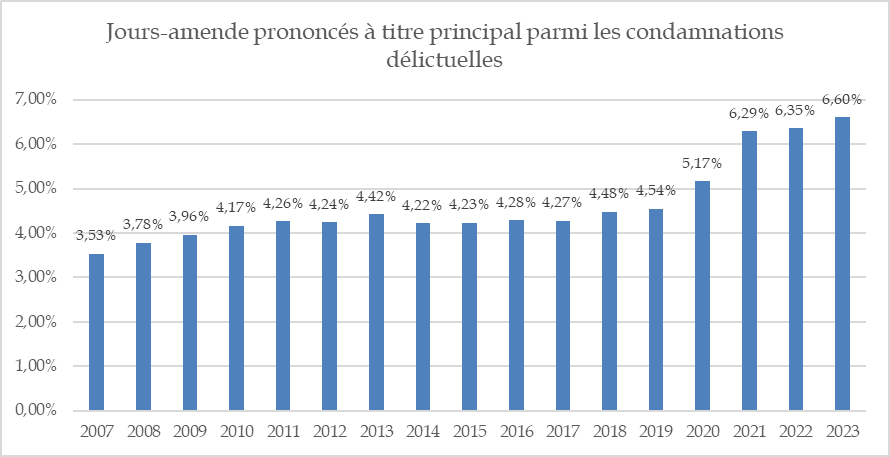

Selon les données statistiques du ministère de la justice, le jour-amende représentait en 2023 6,6 % des condamnations délictuelles, soit 33 796 décisions, part en progression depuis 2017. En 2022, la durée moyenne prononcée s'élevait à 85 jours, pour un montant journalier de 8,80 euros.

Source : commission des lois, d'après les

données du ministère de la justice

(Références

statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)

En dépit de cette évolution, le jour-amende demeure peu prononcé en chiffres absolus. Son efficacité est contestée, notamment en raison d'un taux de recouvrement inférieur à 40 %, selon les chiffres du rapport d'information n° 1539 (XVIe législature) déposé le 19 juillet 2023 par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Son caractère inégalitaire peut également être souligné, ses effets pesant non seulement sur le condamné, le plus souvent en situation de précarité, mais également sur sa famille.

La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2025 (Évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération), relève que le jour-amende est associé à un taux de récidive de 54 % à cinq ans et de 63 % à dix ans, contre respectivement 64 % et 72 % pour l'emprisonnement ferme. Ce résultat, bien qu'indicatif de l'intérêt du dispositif, doit toutefois être relativisé en raison d'un biais de sélection lié au profil des condamnés auxquels cette peine est appliquée.

Le jour-amende demeure un dispositif ambigu et peu étudié, qualifié de « peine hybride inclassable ». (Desportes et Gunehec, 1994). Sa nature est d'autant plus incertaine que son cumul avec une peine d'emprisonnement est possible depuis 2004. Dès lors, il n'apparaît plus comme une alternative autonome à l'incarcération, mais plutôt comme une peine intermédiaire dont la place exacte dans l'arsenal répressif reste à clarifier.

Source : commission des lois

- les stages148(*) peuvent, comme la peine de jours-amende, être prescrits « à la place ou en même temps que l'emprisonnement ». Cette peine impose à la personne condamnée de suivre, dans un délai de six mois après la décision devenue définitive et pour une durée maximale d'un mois, un stage dont la nature est précisée par la juridiction. La nature de ces stages peut varier afin de s'adapter au délit commis par la personne condamnée : stages de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ou encore au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement. Le code pénal prévoit en outre des stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ainsi que de responsabilité parentale ;

- les peines privatives ou restrictives de liberté149(*) regroupent un large éventail de mesures, comme la suspension ou le retrait du permis de conduire ou de chasser, l'interdiction de détenir ou porter une arme, la confiscation ou l'immobilisation d'un véhicule, l'interdiction d'exercer une profession ou de paraître dans certains lieux. Elles visent à limiter la capacité de l'auteur à réitérer une infraction en restreignant l'accès à des droits ou à des moyens liés au délit commis. L'article 131-7 du code pénal prévoit que ces peines peuvent également être prononcées à la place de l'amende, pour les délits punis seulement par celle-ci ;

- le travail d'intérêt général (Tig)150(*) consiste en l'exécution, sans rémunération, d'un travail au profit d'une personne morale de droit public, d'une collectivité, d'un service de l'État ou d'une association habilitée. Le nombre d'heures effectuées par la personne condamnée peut varier entre vingt et quatre cents, en fonction de la gravité des faits. Cette peine n'est exécutée qu'avec l'accord du condamné : par écrit s'il est absent, et tacitement s'il est présent et ne s'y oppose pas ;

- la peine de sanction-réparation150(*) repose quant à elle sur une logique plus directement tournée vers la victime. Elle permet à la juridiction d'ordonner au condamné d'indemniser le préjudice de la victime, soit en argent, soit en nature, par exemple en remettant en état un bien détérioré à l'occasion de la commission de l'infraction. Lorsque les parties sont d'accord, la réparation en nature est possible et favorise une forme de justice restaurative. Afin de garantir l'exécution, la juridiction fixe un plafond d'emprisonnement - six mois maximum - ou d'amende - jusqu'à quinze mille euros - qui pourra être appliqué en cas de manquement du condamné.

b) Une exécution complexe et partielle, sans réels effets sur la réduction de la population carcérale

(1) Des outils peu mobilisés par les magistrats malgré une volonté politique affichée

Malgré une volonté politique constamment réaffirmée par les gouvernements successifs ces dernières années de promouvoir un véritable changement de paradigme de la politique pénale française, le recours aux peines alternatives demeure particulièrement limité.

Ainsi, la circulaire du 25 mars 2019151(*) relative à la première présentation des dispositions relatives aux peines de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice indiquait que : « pour redonner sens et efficacité à la peine, la réforme poursuit l'objectif de sortir du `systématisme' de la peine d'emprisonnement lorsque celle-ci n'est pas la sanction la plus adaptée à la nature de l'infraction, à sa gravité, à son auteur et à la situation dans laquelle il se trouve, en développant d'autres peines autonomes, et en facilitant les conditions de leur prononcé. Prononcer une peine adaptée à l'acte de délinquance commis et à la personnalité de l'auteur est au coeur de la lutte contre la récidive ». La loi précitée a, en effet, profondément remanié le régime juridique des peines alternatives, notamment en élargissant les conditions de recours au travail d'intérêt général et en diversifiant l'offre de postes disponibles, en instituant la peine autonome de DDSE ainsi qu'en unifiant le régime applicable à l'ensemble des peines de stage.

Alors ministre de la justice, Nicole Belloubet recommandait en 2020 aux juridictions de mettre « en place, au sein de [leurs] ressorts, une véritable politique des peines en [s']appuyant sur les nouveaux outils prévus par la loi ». Ainsi, « la peine de détention à domicile sous surveillance électronique » devait être « privilégiée au terme des réquisitions prises à l'audience correctionnelle » et « la peine unique de stage ou de travail d'intérêt général [devait être] requise dans les situations où une peine comportant une forte dominante pédagogique et citoyenne paraît adaptée »152(*).

Le recours aux peines alternatives n'a toutefois pas connu de progression significative au cours des dernières décennies. En effet, si le nombre de personnes suivies en milieu ouvert s'élevait à 180 972 en 2024, contre 71 210 en 1980 et 135 020 en 2000153(*), cette évolution est davantage liée au développement et à la systématisation des dispositifs d'aménagements de peine qu'à un recours plus fréquent aux peines alternatives au stade de la condamnation.

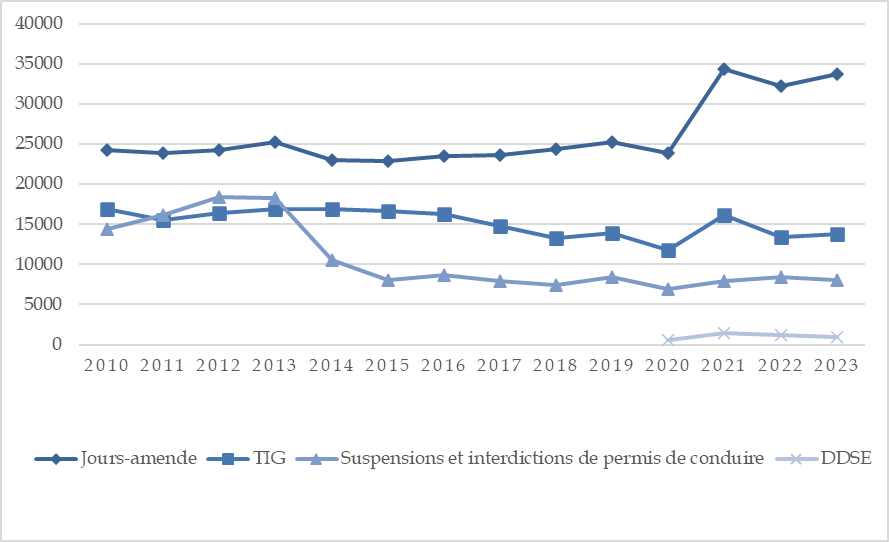

Nombre de peines alternatives prononcées

Source : commission des lois, d'après les données du ministère de la justice (Références statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)

L'évolution globale du prononcé des peines alternatives recouvre des dynamiques contrastées. On peut mentionner à ce titre que :

- les peines principales de DDSE, mises en place à compter de 2020, sont passées de près de 3 000 en 2021 à moins de 1 000 en 2023 - une dynamique inverse au prononcé des peines de DDSE en aménagement ab initio154(*) ;

- 33 796 peines de jours-amende ont été prononcées en 2023, pour une durée moyenne de 85 jours. Malgré une progression continue depuis 2017, le jour-amende demeure peu prononcé - 6,60% des condamnations délictuelles -, notamment du fait d'un faible taux de recouvrement - moins de 40 % ;

- 2 169 obligations de stage ont été prononcées en 2024, contre seulement 74 en 2017 ;

- le nombre de Tig a stagné entre 2015 et 2022, se maintenant autour de 15 000 par en dépit de la création en 2018 de l'Agence du Tig et de l'insertion professionnelle (Atigip). Cette situation offre un singulier contraste avec celle de nos voisins européens, plusieurs d'entre eux ayant fait en sorte que les Tig soient investis par les juridictions pénales.

Le travail d'intérêt général : une alternative à l'emprisonnement mobilisée dans de nombreux pays

Le « trabajo en beneficio de la comunidad » en Espagne

Le travail d'intérêt général (trabajo en beneficio de la comunidad) constitue l'une des principales peines alternatives à l'emprisonnement en Espagne. Il peut être prononcé en tant que peine principale ou en tant que condition d'une suspension de peine, notamment dans le cadre des articles 80 à 84 du code pénal. Dans les deux cas, il ne peut être imposé qu'avec le consentement du condamné, conformément à l'article 49 du code pénal.

Le TIG consiste à faire participer la personne condamnée, de manière non rémunérée, à des activités utiles à la société, en lien ou non avec la nature de l'infraction. Il peut s'agir de travaux de réparation, d'aide aux victimes, ou de la participation à des programmes de rééducation, de formation professionnelle, culturelle, de sensibilisation routière, sexuelle ou environnementale, entre autres. La durée maximale est fixée à huit heures par jour.

L'exécution de la peine relève des SGPMA (Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas), services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Ces services coordonnent l'affectation du condamné dans des entités publiques ou associatives partenaires et transmettent au juge de surveillance pénitentiaire les informations nécessaires à son suivi. Celui-ci peut constater l'inexécution en cas d'absences injustifiées, de manque manifeste de rendement, de refus répété d'exécuter les tâches confiées, ou de comportement incompatible avec le maintien dans le centre d'affectation (article 49 §6). En cas de manquement, le juge peut décider de changer le lieu d'exécution ou de constater l'inexécution de la peine, susceptible d'entraîner des poursuites (article 468 du code pénal).

Les personnes effectuant un TIG bénéficient du statut juridique protecteur applicable aux personnes détenues, notamment en matière de sécurité sociale, et le TIG ne peut être utilisé à des fins économiques (article 49 §4 et §5). Il s'est imposé depuis une vingtaine d'années comme l'une des peines alternatives les plus développées et les plus utilisées, en raison de sa souplesse d'application et de son potentiel de réhabilitation.

Des dispositions d'application plus détaillées sont fixées par le décret royal n° 840/2011 du 17 juin 2011. Le texte précise les modalités concrètes d'exécution du TIG et encadre notamment la procédure de désignation du poste de travail, l'élaboration du plan d'exécution individualisé, les obligations de suivi par l'administration et la possibilité d'adapter la peine aux contraintes personnelles du condamné. Il consacre également le rôle central des SGPMA et formalise la coordination entre les acteurs publics ou associatifs impliqués, tout en maintenant le contrôle de légalité du juge de surveillance.

Le « taakstraf » aux Pays-Bas

Les situations dans lesquelles une peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée à titre exclusif sont énoncées à l'article 22 b du code pénal. Il s'agit par exemple de condamnations pour des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine d'emprisonnement de six ans ou plus et qui ont entraîné une atteinte grave à l'intégrité physique de la victime, ou si le condamné s'est vu infliger, au cours des cinq années précédant les faits qu'il a commis, une peine de travail d'intérêt général pour un délit similaire. La durée maximale d'une peine de travail d'intérêt général est de 240 heures.

Si le condamné n'exécute pas ou pas correctement la peine de travail d'intérêt général, une peine de détention de substitution est prononcée. Pour chaque tranche de deux heures de peine de travail d'intérêt général non exécutée, la peine maximale est d'un jour de privation de liberté.

En 2019, le juge avait prononcé une peine de travail d'intérêt général en tant que peine principale dans près de 30 000 affaires pénales et, dans 66 % de ces affaires, la peine de travail d'intérêt général n'était associée à aucune autre sanction.

En 2024, 28 500 peines de travaux d'intérêt général ont été exécutées en tout ou partie, selon le service de probation. 16 % des peines de travail d'intérêt général ont été interrompues prématurément et 10 % n'ont pas pu être entamées pour cause de renvoi devant la justice. Les peines de travail d'intérêt général prononcées par un juge avaient une durée moyenne de 74 heures contre 45 heures en moyenne pour les travaux d'intérêt général prononcés par ordonnance pénale du ministère public.

Les recherches menées par le WDOC en 2021 montrent que les personnes ayant effectué un travail d'intérêt général ont 47 % de risques en moins de récidiver que les condamnés ayant effectué une peine d'emprisonnement.

Source : note de législation comparée sur l'exécution des peines (voir annexe 1)

(2) Le développement des peines alternatives s'est fait sans effet de substitution sur la prison ferme

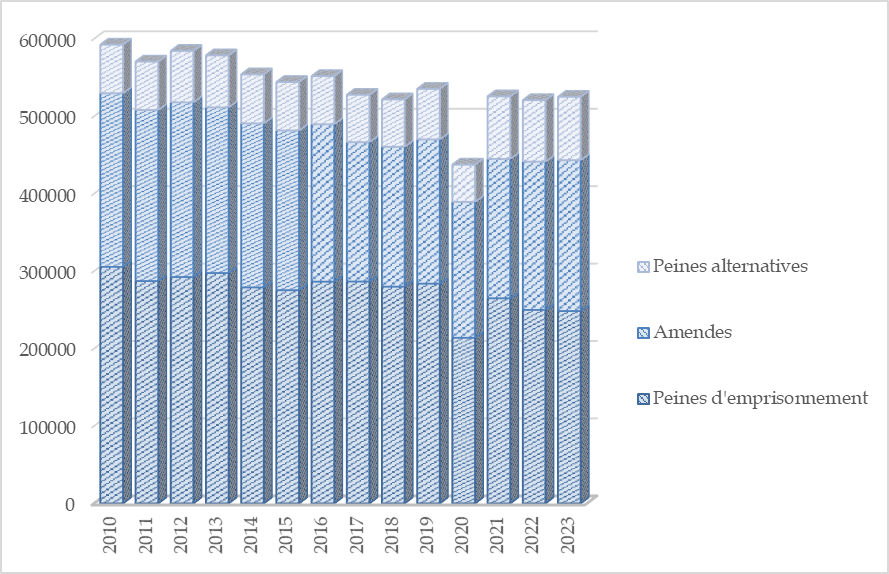

Malgré cette volonté politique et les évolutions législatives récentes, le développement des peines alternatives n'a pas eu d'incidence sur le volume des peines d'emprisonnement ferme prononcées.

Ainsi, interrogée par la mission sur ce point, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) considère que « le développement des peines alternatives à l'incarcération n'emporte pas une baisse du recours à l'emprisonnement ». Elle souligne par ailleurs qu'entre 1984 et 2024, la population française a progressé de 20 %, tandis que la population détenue augmentait de 107 % et que celle suivie en milieu ouvert connaissait une croissance de 200 %. Ce constat est également partagé par la mission d'urgence sur l'exécution des peines, laquelle relève que « les aménagements de peine ou les alternatives à l'incarcération, bien que nombreux, ne réduisent pas la surpopulation pénale ». Ce phénomène révèle, pour reprendre les termes utilisés par une large partie des praticiens comme des universitaires auditionnés par les rapporteures, un élargissement du « filet pénal » dans lequel les peines alternatives ne viennent pas réduire le nombre d'incarcérations, mais intégrer à la répression pénale de personnes qui n'auraient probablement pas fait l'objet de poursuites s'il n'avait pas été possible de prononcer à leur encontre une sanction autre que la prison.

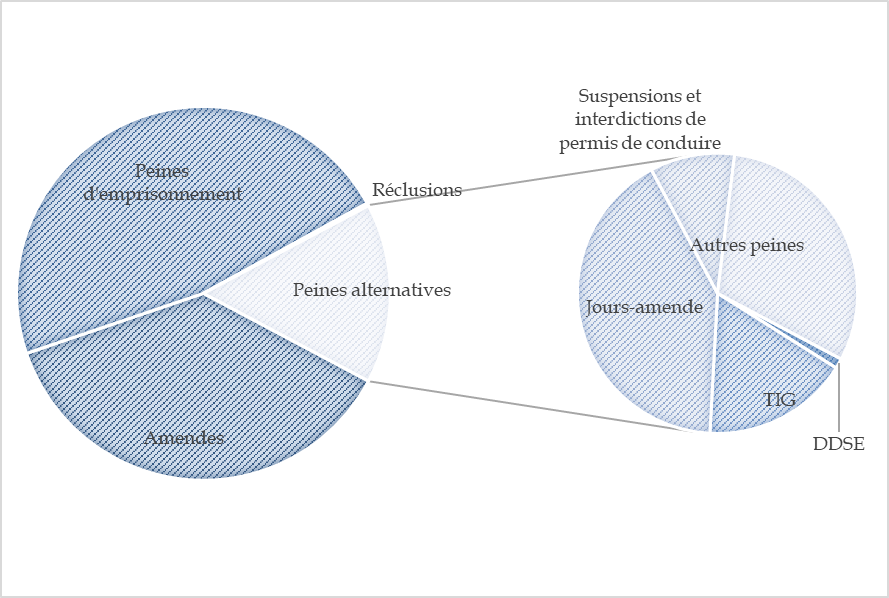

Le recours aux peines alternatives demeure en définitive très minoritaire dans l'ensemble des peines prononcées en matière correctionnelle : le rapport du casier judiciaire publié en 2024 indique en effet qu'elles représentent moins de 20 % des peines principales prononcées.

Peines principales prononcées en 2023

Source : commission des lois, d'après les

données du ministère de la justice

(Références

statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)

Source : commission des lois, d'après les

données du ministère de la justice

(Références

statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)

L'objectif de réduction de la population carcérale n'est toutefois pas le seul poursuivi par le développement des peines alternatives. Celles-ci visent également à éviter l'incarcération de certains profils particulièrement vulnérables, dont la situation pourrait s'aggraver de manière significative pendant et à l'issue d'une détention. L'association Aurore, chargée d'accueillir et d'accompagner vers l'autonomie les personnes en situation de précarité et d'exclusion, souligne ainsi que le développement de ces peines est « souhaitable, en particulier pour les profils présentant des problématiques d'addiction ou d'errance », pour lesquels « l'emprisonnement peut être totalement contre-productif », dans la mesure où il tend à aggraver les problèmes d'addiction des détenus.

Les peines alternatives contribuent également à prévenir les phénomènes de rupture et de désocialisation inhérents à l'incarcération. Certaines d'entre elles, à l'image des travaux d'intérêt général, participent directement à la réinsertion en soumettant la personne condamnée à des obligations d'ordre professionnel. D'autres, comme la détention à domicile sous surveillance électronique, permettent au contraire de préserver les liens familiaux et professionnels.

c) Des ambitions contrariées par des difficultés structurelles

Pour constituer des réponses pénales efficaces, ces peines doivent être adaptées au profil des personnes condamnées, leur sens doit être compris par celles-ci, et leur exécution doit faire l'objet d'un suivi réel, encadré, contrôlé et, le cas échéant, sanctionné par les autorités compétentes. Or, les travaux d'investigation menés par la mission, comme les témoignages recueillis, aboutissent à une même conclusion : le prononcé, l'exécution, le suivi et le contrôle des peines alternatives demeurent insuffisants.

Cette insuffisance découle de facteurs hétérogènes :

- en premier lieu, la diversité des peines alternatives apparaît, paradoxalement, comme un frein à leur prononcé. En effet, garantir une adéquation entre le profil de la personne condamnée et la peine alternative la plus appropriée demeure en effet une tâche complexe. Le choix de la mesure adaptée requiert du temps, dont les juges de première instance manquent souvent, d'autant plus que les enquêtes de personnalité (ESR) disponibles sont jugées trop imprécises : à ce titre, la CNPP a précisé à la mission d'information que « les enquêtes de personnalité préalables à l'audience sont bien souvent réalisées par des personnels peu formés aux dispositifs d'aménagement et de conversion - les SPIP étant en pratique rarement en charge de l'enquête - et que leurs rapports ne permettent pas d'éclairer suffisamment le tribunal » ;

- en second lieu, lorsque des éléments sur la personnalité du condamné sont transmis au juge du fond, ils s'avèrent régulièrement peu compatibles avec les sujétions qu'implique une peine alternative à l'emprisonnement. La CNPR souligne ainsi que de nombreux condamnés ne sont pas en mesure de respecter les contraintes strictes qu'impose la détention à domicile sous surveillance électronique, étant rappelé que celle-ci impose le strict respect d'horaires scrupuleusement définis. Pour les personnes en situation de désinsertion totale, il apparaît ainsi difficile d'identifier une peine alternative qui soit à la fois pertinente, réaliste et véritablement utile ;

- l'impossibilité d'opter pour une peine alternative peut, en troisième lieu, découler de la nature de l'infraction commises. La DACG a ainsi rappelé, au cours de son audition, que certaines situations rendaient les peines alternatives en milieu ouvert inadaptées, que ce soit en raison de la gravité ou de la nature des faits commis -- en particulier dans les affaires de violences intrafamiliales - ou des caractéristiques du profil du condamné - notamment en cas de danger immédiat pour les personnes ou les biens, ou encore un risque de fuite ;

- enfin, les rapporteures estiment que les peines alternatives ont pu se trouver « cannibalisées » par l'expansion des aménagements ab initio : leurs auditions les ont convaincues qu'une large partie des juges du fond préféraient prononcer une peine de prison aménagée sous la forme d'un DDSE, formule qui leur semble offrir davantage de garanties de respect de la mesure (notamment parce que le condamné risque155(*) l'incarcération immédiate en cas de violation de ses obligations) plutôt qu'un DDSE-peine, pour lequel les contrôles seront potentiellement moins rigoureux.

La crédibilité d'une peine dépend aussi de la rapidité avec laquelle elle est mise en oeuvre ; or, les délais d'exécution des peines alternatives soulèvent en deuxième lieu une difficulté persistante. Concernant les travaux d'intérêt général, des progrès sont à noter : entre 2023 et 2024, les SPIP ont réduit de 7,9 à 6,9 mois156(*) le délai moyen entre leur saisine et l'affectation à un poste. La situation globale reste toutefois préoccupante : la Cour des comptes rappelait ainsi en mai 2025 que le délai moyen d'exécution des Tig restait de 16,7 mois157(*) et que 16 % d'entre eux n'avaient été ni exécuté, ni convertis trois ans après leur prononcé158(*).

Le suivi et le contrôle de l'exécution des peines alternatives apparaissent, en troisième lieu, insuffisants. Or, de même que pour les délais, la crédibilité de ces mesures repose sur la garantie donnée à la personne condamnée, à la victime et à leurs proches que les interdictions imposées au probationnaire sont effectivement contrôlées, que ses manquements sont rapidement détectés et qu'ils entraînent une réponse judiciaire appropriée.

Les mesures alternatives à l'incarcération sont suivies par les SPIP et peuvent, en cas de violation des obligations, donner lieu à une convocation devant le juge de l'application des peines (JAP). Les SPIP doivent également s'assurer de la bonne mise en oeuvre des suivis socio-judiciaires, encadrés par l'article 132-44 du code pénal.

Articles 132-43 et suivants du code pénal

Obligations découlant du régime de la probation

Article 132-43. Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Article 132-44. Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;

2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

Article 132-45. La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations [...].

Néanmoins, selon les éléments recueillis par les rapporteures auprès de l'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP), le suivi de l'exécution des peines alternatives à l'emprisonnement présente d'importantes lacunes.

Les missions de contrôle sont nombreuses et particulièrement chronophages. La Cour des comptes, dans le rapport précité159(*), a mis en évidence les lacunes des dispositifs de suivi des obligations imposées aux personnes condamnées à des peines alternatives, à travers l'exemple de la gestion des alarmes de « retard » liées aux DDSE, déclenchées lorsqu'un horaire d'assignation à résidence n'est pas respecté. Ces alarmes font l'objet de filtrages successifs qui aboutissent à une situation préoccupante : le CPIP ne contacte la personne placée sous main de justice qu'après plusieurs incidents, et le juge de l'application des peines (JAP) n'est averti qu'en cas de répétition d'incidents, ce qui compromet la systématisation du rappel des obligations par un magistrat.

Les insuffisances du contrôle de l'exécution des peines alternatives tiennent en partie au manque de moyens humains, constaté par la quasi-totalité des acteurs entendus par la mission et déjà mentionné160(*).

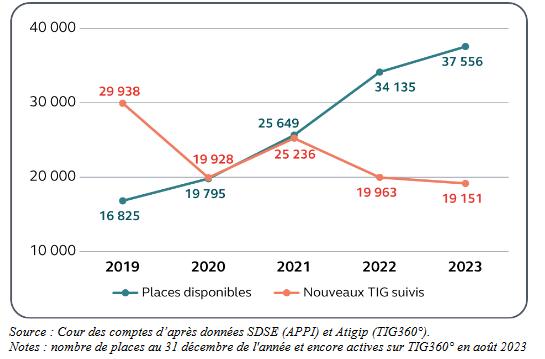

Au-delà de ce déficit en effectifs, le manque de connaissance, par les acteurs de la chaîne pénale, des dispositifs existants en matière de peines alternatives à l'incarcération et de leur disponibilité constitue également un frein à leur prononcé. Les Tig, par exemple, ont longtemps pâti d'une insuffisance, voire d'une absence, de lieux de placement sur le territoire, entraînant retards et lacunes dans leur exécution. Cette situation s'est toutefois améliorée grâce à la création de l'Atigip et au déploiement de la plateforme TIG 360°, qui a permis d'accroître considérablement l'offre. Tout en relevant qu'en 2023, près de 38 000 places étaient disponibles161(*), la Cour des comptes soulignait ainsi la plateforme demeurait peu utilisée par les magistrats, 42 % d'entre eux déclarant avoir peu ou pas connaissance des places offertes en Tig162(*).

Nombre de Tig en cours et capacités d'accueil

Source : Cour des comptes d'après données SDSE (APPI) et Atigip (TIG360°)

Notes : nombre de places au 31 décembre de l'année et encore actives sur TIG360° en août 2023

Enfin, l'absence de sanctions effectives en cas de non-respect des obligations assorties aux peines alternatives nuit à leur crédibilité. La direction générale de la gendarmerie nationale a ainsi indiqué aux rapporteures que les évasions de quelques heures de personnes placées sous surveillance électronique à domicile, tout comme les non-exécutions de stages - bien qu'ils constituent un délit - donnaient rarement lieu à des poursuites pénales.

L'ensemble de ces insuffisances dans l'exécution des peines alternatives fragilise la confiance que leur accordent tant les acteurs de la chaîne pénale que la population, et demeure un frein à leur prononcé. Tant que ces limites ne seront pas levées, il sera difficile de s'affranchir d'un paradigme centré sur la prison.

* 143 Ministère de la justice, L'exécution et l'application des peines, édition 2023

* 144 Recommandation R (92) 16 du Comité des ministres aux États membres relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté adoptée le 19 octobre 1992.

* 145 Loi n°83-466 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n°81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale

* 146 Article 131-4-1 du code pénal.

* 147 Article 131-5 du même code.

* 148 Article 131-5-1 du même code.

* 149 Article 131-6 du même code.

* 150 Article 131-8-1 du même code.

* 151 Circulaire n° JUSD1908819 C / CRIM N°2018-00018

* 152 Circulaire n° JUSD2006590C du 24 mars 2020 relative à la présentation des dispositions relatives aux peines et entrant en vigueur le 24 mars 2020 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-22 et de réforme pour la justice, et des décrets n° 2020-81, 2020-128, 2020-187 des 3 et 18 février et 3 mars 2020

* 153 Direction de l'administration pénitentiaire, Séries statistiques des personnes placées sous main de justice 1980-2024.

* 154 Chiffres clés de la Justice.

* 155 En théorie, comme en témoignent les développements consacrés infra (partie II, C, 1) à la peine autonome de probation.

* 156 Données communiquées à la mission par la DACG.

* 157 Cour des comptes, Évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération, mars 2025

* 158 75 % des TIG sont exécutés dans les trois ans après leur prononcé, 9 % sont convertis en une autre peine et 16 % ne sont pas ou ont débouché sur un échec imputable au condamné (Cour des comptes, 2025).

* 159 Évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération, mars 2025.

* 160 Partie I, A, 2.

* 161 Contre un peu de moins de 17 000 en 2019.

* 162 Cour des comptes, Évaluation de deux peines alternatives à l'incarcération, mars 2025