D. LES MINEURS DÉLINQUANTS, DES CONDAMNÉS COMME LES AUTRES ?

Malgré un régime pénal spécifique, les mineurs condamnés se trouvent globalement confrontés aux mêmes difficultés que les majeurs en matière d'exécution des peines : à l'exception notable de la surpopulation carcérale, eux aussi pâtissent d'un déficit d'individualisation des peines et d'un manque de moyens en milieu ouvert comme en milieu fermé.

1. Un cadre pénal spécifique

a) Un corpus juridique pour partie autonome

Le droit pénal des mineurs fut longtemps régi par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui a établi les principes cardinaux de l'exécution des peines auxquels obéit désormais le code de la justice pénale des mineurs (CJPM).

La spécificité de l'exécution des peines prononcées contre les mineurs tient principalement à l'atténuation de la responsabilité pénale de ces derniers, qui est l'un des principes structurants de cette matière. Ce principe se traduit par une diminution des peines pouvant effectivement être prononcées à leur encontre. Ainsi, l'article L. 11-5 du CJPM prévoit que « les peines encourues par les mineurs sont diminuées », fondant légalement ce qui est communément désigné par l'expression « excuse de minorité ».

Ce principe constitue au surplus un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 portant sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice - et s'impose par conséquent au législateur.

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises ne peuvent ainsi prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue ou de vingt ans de prison lorsque ladite peine encourue est la peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité163(*). De la même manière, il « ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros »164(*).

Les peines infligées aux mineurs doivent en outre observer le primat de l'éducatif sur le répressif et, partant, le caractère exceptionnel de l'incarcération.

Le droit pénal applicable aux mineurs a fait l'objet de plusieurs révisions législatives ces dernières années. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a par exemple étayé la compétence du juge des enfants, qui peut assurer le suivi de l'exécution des peines appliquées à un mineur au-delà de sa majorité, jusqu'à ses vingt et un ans. Il lui est toutefois loisible de se dessaisir au bénéfice du juge de l'application des peines compte tenu de la nature de la mesure ou de la personnalité du condamné165(*).

Une réforme d'ampleur du droit pénal des mineurs a été engagée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Son article 93 habilitait le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :

« a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;

« b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;

« c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;

« d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes. »

Il revint à cette occasion au Gouvernement de compiler les dispositions en question au sein d'un nouveau code de la justice pénale des mineurs, qui s'est donc substitué à l'ordonnance de 1945 précitée. La loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a ensuite ratifié le CPJM.

Entré en vigueur le 1er octobre 2021, le CJPM avait pour objectif de « remplacer l'ordonnance de 1945 par un ensemble cohérent de mesures susceptible de clarifier les procédures applicables et d'apporter une réponse plus efficace aux infractions commises par les mineurs »166(*), avec notamment une innovation de taille : la césure du procès pénal en deux phases, soit une audience sur la culpabilité et une seconde, six à neuf mois plus tard, sur la peine.

Dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi de finances pour 2025, la commission des lois du Sénat a adopté l'avis budgétaire relatif au programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » de la rapporteure Laurence Harribey qui dresse un premier bilan de cette réforme.

Du point de vue des juridictions, les indicateurs disponibles dessinent un résultat globalement positif, marqué notamment par la baisse des délais moyens de jugement (17,2 mois entre la commission des faits et le jugement en 2023, contre plus de 21 mois en 2021) comme de la proportion de mineurs en détention provisoire dans l'ensemble des mineurs détenus (77 % au 1er octobre 2021, contre 64 % au mois d'août 2024), ainsi que par un recours fréquent à la nouvelle « mesure éducative judiciaire » créée par le CJPM.

L'AFMJF a estimé devant les rapporteures que cette réforme n'avait pas « [modifié] l'économie générale » de cette matière et qu'elle avait « permis de diviser par deux, voire trois les délais de jugement ». Cette appréciation est largement partagée par les syndicats représentatifs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) que les rapporteures ont auditionnés.

b) Des acteurs spécialisés

(1) Le rôle particulier du juge des enfants, juge du fond et de l'application des peines

Le Conseil constitutionnel a consacré, à plusieurs reprises, un « principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs », duquel résulte « notamment la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées »167(*).

Ce principe de spécificité de la justice des mineurs s'attache également à l'exécution et à l'application des peines prononcées à leur encontre, dont certaines règles diffèrent de la justice applicable aux adultes.

La principale différence, bien que sa portée ait été réduite par la réforme de l'aménagement des peines ab initio évoquée précédemment, repose sur la compétence étendue du juge des enfants, qui exerce aussi bien la fonction de juge du fond que de juge de l'application des peines. Pour ce faire, il est assisté de greffiers, qui sont notamment chargés, comme pour les juridictions de droit commun, de finaliser les jugements et d'en assurer l'exécution.

Conformément au principe de continuité personnelle du juge des enfants, ce dernier suit l'application de la peine qu'il a prononcée, permettant - théoriquement168(*) - au mineur jugé de ne relever que d'un seul magistrat tout au long de son parcours judiciaire. Lors de la rédaction, en 2021, du code de la justice pénale des mineurs, ce principe, datant de 2004 et adopté à l'initiative du Sénat169(*), a été retranscrit aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code, lesquels disposent respectivement que « lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants [qui] peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la mainlevée » et que « lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines [...] jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans ».

Deux exceptions peuvent toutefois être portées à ce principe de continuité personnelle du juge des enfants. En premier lieu, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné atteint l'âge de dix-huit ans, « en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée »170(*). En second lieu, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, c'est le juge de l'application des peines qui est compétent pour le suivi de la condamnation, « sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent »171(*).

Nonobstant ces deux exceptions, le juge des enfants exerce donc les fonctions de juge de l'application des peines pour la plupart des mineurs dont il est saisi, qu'il prononce une peine d'enfermement ou une mesure éducative. Suivant un mouvement relativement analogue à l'aménagement des peines ab initio qui a concerné le juge correctionnel pour les majeurs, un glissement de l'intervention du juge des enfants s'est donc opéré au cours des dernières années « du pré-sentenciel vers le post-sentenciel », comme le relève l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF). Ce glissement est considéré comme positif par les juges des enfants, l'AFMJF notant « [qu']il est important que [le juge des enfants] tienne son rôle tout au long du processus judiciaire, d'autant plus que beaucoup de mineurs suivis après le prononcé de la sanction font parallèlement l'objet de nouvelles procédures en cours ». Ce rôle au long cours du juge des enfants permet audit juge de disposer « d'une grande latitude pour aménager ou refuser d'aménager, notamment dans l'hypothèse d'un risque identifié de réitération », dans la mesure où « la situation du mineur est très connue des juges des enfants ».

Toutefois, comme les juges correctionnels pour adultes, la mise en oeuvre de la réforme des aménagements ab initio des peines par les tribunaux pour enfants a été source « de nombreux incidents » mais « les juridictions affinent progressivement leurs pratiques afin d'en faire des leviers supplémentaires sur le plan éducatif et la lutte contre la récidive ».

In fine, la double fonction des juges des enfants - juge correctionnel et juge de l'application des peines - n'est pas remise en question par les acteurs de terrain et paraît donc être une spécificité de la justice des mineurs qu'il convient de préserver.

Par ailleurs, la création, suivant le vote de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, de 56 postes de juges des enfants, soit plus de 10 % des effectifs de magistrats des tribunaux pour enfants, et d'approximativement autant d'agents du greffe, devrait faciliter le suivi de l'exécution des peines et des mesures éducatives prononcées par ces tribunaux.

(2) La protection judiciaire de la jeunesse, actrice de l'exécution des peines

À l'instar du prononcé des peines à l'encontre des mineurs, l'exécution de ces peines - prises au sens large et incluant les mesures éducatives - est spécialisée et repose donc sur des acteurs distincts de l'exécution des décisions de la justice pour les adultes.

L'exécution des décisions de justice prononcées à l'encontre de mineurs repose principalement sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), éventuellement assistée d'associations habilitées : peuvent lui être confiées « la mise en oeuvre des décisions [prises par le juge des enfants] aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse »172(*). Il s'agit des établissements de placement éducatif, des établissements de placement éducatif et d'insertion et des centres éducatifs renforcés ou fermés. À ces établissements de la protection judiciaire de la jeunesse s'ajoutent les quartiers et établissements pénitentiaires pour mineurs, destinés à ceux qui ont été condamnés à une peine de prison ferme et dans lesquels interviennent les éducateurs de la PJJ.

Les services de la PJJ exercent ainsi des missions plus larges que celles qui sont dévolues au SPIP pour les majeurs, puisqu'ils gèrent directement des établissements dédiés à l'exécution des décisions de justice. Leur rôle au stade pré-sentenciel est par ailleurs plus développé.

De façon synthétique, les services de la PJJ assurent cinq grandes missions liées à l'exécution des décisions de justice prononcées à l'encontre des mineurs173(*) :

- ils aident à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions et par la formulation de propositions éducatives. Ils peuvent, à ce titre, mettre en oeuvre des mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire. Leur concours permet ainsi au juge du fond de prendre des décisions adaptées, et donc de faciliter leur exécution ;

- ils mettent en oeuvre les décisions de l'autorité judiciaire civile et pénale, en particulier en assurant un suivi des mesures d'investigation, des mesures éducatives, des mesures de sûreté et des peines et des aménagements de peines prononcées à l'encontre du mineur, mais aussi des mesures d'assistance éducative prononcées à l'égard des parents ;

- ils assurent la formation continue des mineurs détenus ;

- ils mettent en oeuvre, à la demande de l'autorité judiciaire, des actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et organisent, sous la forme d'activités de jour, un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans ;

- enfin, ils accueillent et informent les mineurs et les familles dont les demandes sont susceptibles de relever de la justice des mineurs, y compris lorsque ces demandes concernent des décisions déjà prononcées.

Les éducateurs de la PJJ assurent donc à la fois un rôle de mise en oeuvre des décisions de justice et d'accompagnement du mineur et de sa famille, dans une optique autant de réinsertion et de prévention de la récidive que de soutien à l'autorité parentale.

Les services de la PJJ sont, dans l'ensemble, confrontés à des difficultés analogues à celles que peuvent connaître les SPIP. Ils rencontrent néanmoins des problèmes spécifiques : plusieurs organisations syndicales ont ainsi signalé aux rapporteures « l'insuffisante connaissance des missions de la PJJ par les différents interlocuteurs » de la justice des mineurs, certains magistrats étant accusés de ne jamais « visiter les lieux », de « ne pas prendre en compte les contraintes de la PJJ », notamment en termes de disponibilité en places dans ses établissements, et de « ne pas tenir compte des recommandations éducatives formulées par les éducateurs de la PJJ ».

Sans se prononcer sur la véracité de ce « fossé entre les tribunaux et les services de la PJJ », lequel, sans être inexistant, doit être relativisée compte tenu de la spécialisation des juges des enfants, les rapporteures notent que ces tensions semblent vraisemblablement liées à une charge de travail élevée, autant du côté des juges des enfants que des services de la PJJ.

À l'instar des SPIP, les personnels de la PJJ font en effet face à un phénomène de saturation. Malgré les créations de postes des dernières années - le ministère de la justice chiffre à 522 le nombre de postes d'éducateurs créés entre 2017 et le début de l'année 2025174(*), la loi de finances pour 2025 ayant fixé un plafond d'emplois de 5 611 éducateurs175(*) -, tous les ratios d'encadrement ne sont pas respectés, notamment en milieu ouvert, qui fixe un ratio glissant de 25 mineurs par éducateur mais dépasserait 30 dans certains services. En matière pénale, la protection judiciaire de la jeunesse a assuré le suivi de 193 945 mesures au cours de l'année 2025 - soit un ratio de 35 mesures par éducateur -, auxquelles s'ajoutent 37 731 mesures confiées au secteur associatif176(*).

c) Un droit commun de l'exécution des peines aux conséquences particulièrement néfastes sur les mineurs

Les réformes du droit général de l'exécution des peines ont eu des effets regrettables sur la justice pénale des mineurs. Ces conséquences néfastes sont identiques, à quelques nuances près, à celles évoquées précédemment pour les majeurs ; s'y ajoutent cependant deux éléments saillants.

Tout d'abord, la loi du 23 mars 2019 précitée a interdit le prononcé des peines d'emprisonnement de moins d'un mois. Or, frappées d'une large désaffection pour ce qui concerne les majeurs177(*), les peines très courtes demeuraient appréciées par les juges des enfants pour l'effet de « choc carcéral » qui pouvait s'avérer bénéfique auprès de certains profils d'adolescents commençant à s'ancrer dans la délinquance.

La suppression des peines de prison ferme de moins d'un mois aurait ainsi engendré un effet « cliquet » négatif pour les mineurs, selon l'AFMJF, dans la mesure où elle aurait « conduit à un doublement des peines minimales jusque-là prononcées : les peines d'un mois sont devenues des peines de deux mois de manière habituelle ».

Ensuite, les effets de la LSC-D sont particulièrement désastreux sur les mineurs. Adoptée sans qu'il soit suffisamment tenu compte de ses conséquences spécifiques sur les jeunes condamnés, la réforme tendant à rendre automatique la libération aux deux tiers de la peine génère, pour la justice des mineurs, d'importantes perturbations. L'AFMJF a ainsi indiqué aux rapporteures craindre « que la LSC n'ait entraîné, dans certains cas, un alourdissement des sanctions prononcées afin de garantir un maintien minimal du mineur en détention, le temps de construire un projet de sortie adapté »178(*). Plus largement, l'association a relevé que la LSC n'était pas forcément adaptée aux mineurs, notamment au regard de la durée limitée des peines prononcées à leur égard - celle-ci étant réduite de moitié sous l'effet de l'application du principe constitutionnel d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. Par conséquent, de telles libérations n'ont que « peu de sens » pour les jeunes incarcérés et favorisent leur sortie de détention sans projet de réinsertion adapté.

2. Les mineurs en milieu ouvert : des outils insuffisamment mobilisables faute de moyens

La justice pénale des mineurs repose en théorie sur une philosophie éducative, dans laquelle l'incarcération doit constituer une réponse exceptionnelle. En milieu ouvert, une palette de mesures et de sanctions vise à favoriser la responsabilisation du jeune auteur d'infractions tout en évitant la rupture que constitue la détention.

Parmi ces dernières, les mesures éducatives judiciaires provisoires (MEJP) et les mesures éducatives judiciaires (MEJ) tendent à proposer un accompagnement éducatif, aussi bien en amont qu'à l'issue d'une éventuelle condamnation. Prévue par l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), cette catégorie de mesures se caractérise par sa souplesse et son adaptabilité aux besoins spécifiques du jeune concerné.

Elles peuvent en effet être assorties de différents modules, tels que l'insertion scolaire ou professionnelle, la réparation envers la victime, la prise en charge sanitaire ou encore le placement dans une structure éducative adaptée. Elles s'accompagnent également de contraintes juridiques visant à encadrer le comportement du mineur : interdictions, par exemple, de rencontrer la victime ou de se rendre sur les lieux de l'infraction, mais aussi obligations, comme la remise d'un objet utilisé lors des faits ou la participation à un stage de formation civique.

Lorsqu'une problématique de santé est identifiée, la mesure éducative peut prévoir une orientation spécifique vers un dispositif de soins, voire un placement en établissement de santé ou médico-social179(*).

En parallèle de ces dispositifs spécifiques, les mineurs peuvent être condamnés à des sanctions pénales « classiques » exécutées en milieu ouvert. La plus courante est le Tig, qui associe sanction et utilité sociale. L'amende peut également être prononcée, bien qu'elle soit rarement appliquée compte tenu de la situation financière des mineurs.

Les peines de jours-amende ne sont, en revanche et en vertu de l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs, pas applicables aux mineurs. Enfin, depuis le 24 mars 2020, le tribunal pour enfants (TPE) peut prononcer une peine de stage à titre principal.

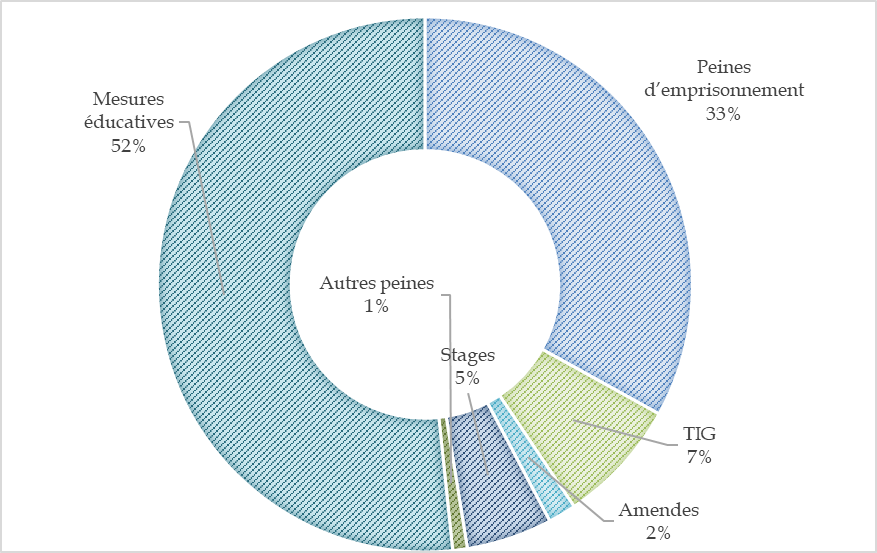

Peines et mesures prononcées à titre principal à l'encontre des mineurs en 2023

Source : commission des lois, d'après les données du ministère de la justice (Références statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)

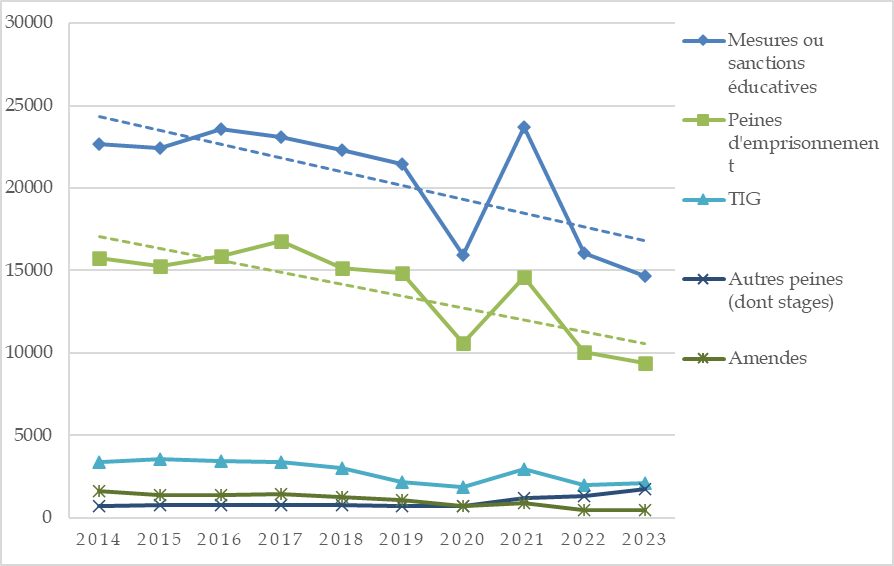

Peines et mesures prononcées à titre principal à l'encontre des mineurs

Source : commission des lois, d'après les

données du ministère de la justice

(Références

statistiques Justice et Annuaires statistiques Justice 2011-2024)

Les sanctions alternatives à la détention revêtent une importance particulière lorsqu'elles concernent des mineurs, car elles offrent un cadre éducatif permettant non seulement d'encourager la réflexion personnelle, mais aussi de renforcer l'estime de soi et la responsabilisation. Elles créent un espace où les jeunes peuvent prendre la mesure des conséquences concrètes de leurs actes et comprendre les effets de leurs comportements sur autrui. Dans cette perspective, certains modules de réparation, en sollicitant l'expression du jeune délinquant et en instaurant un dialogue adapté avec la victime, rejoignent la logique de la justice restaurative. Ils favorisent un véritable travail de prise de conscience, à la fois sur le plan moral et relationnel, et contribuent à prévenir la récidive en donnant aux mineurs les moyens de se réinscrire dans un parcours plus constructif.

Les peines alternatives à destination des mineurs pâtissent toutefois, à l'instar de celles à destination des personnes majeures, de grandes difficultés d'exécution, notamment du fait d'un manque de moyens - en partie humains - alloués à cette dernière.

Outre les moyens insuffisants dont dispose la PJJ180(*), ce déficit s'explique par :

- une « offre » insuffisante au sein des unités éducatives en milieu ouvert (UEMO), qui constituent pourtant des maillons essentiels de la justice des mineurs. Chargées d'assurer l'application concrète des mesures éducatives décidées par les juridictions compétentes - juges des enfants, juges d'instruction ou parquet -, elles ont vocation (contrairement aux établissements d'hébergement collectif, où les jeunes sont placés hors de leur domicile) à inscrire leur intervention dans le quotidien des adolescents, sans rupture du lien avec la cellule familiale et l'environnement social : elles sont donc en première ligne pour la mise en oeuvre des mesures de réparation ou de travaux d'intérêt général. Toutefois, l'offre reste très insuffisante au regard des besoins : le nombre de places disponibles ne permet pas de répondre à l'ensemble des décisions judiciaires, si bien que de nombreux mineurs doivent attendre de longs mois avant qu'une prise en charge puisse débuter. Comme l'ont souligné les représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), il « existait des listes d'attente [...], certaines prises en charge attendant plus de six mois » ;

- un retrait progressif du secteur associatif habilité qui, là encore selon l'AFMJF, « ne demande quasiment plus d'habilitation dans le champ pénal, préférant accueillir des jeunes de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou des mineurs non accompagnés (MNA) ».

Cumulé avec l'accroissement du stock total de mesures en cours ces dernières années, ce déficit de moyens conduit, par un « effet ciseaux », à une augmentation du nombre de mesures en attente d'application181(*).

Les rapporteures ont en outre été alertées sur le manque d'adaptation de certaines peines alternatives à la situation spécifique des mineurs, ce qui en limite l'attrait pour les juges des enfants. Ainsi, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE) relevait que « la mesure des Tig est insuffisamment centrée sur un contenu adapté aux enfants et trop sur le nombre d'heures à effectuer » : cette inadaptation contribue à limiter le poids des mesures de milieu ouvert pour les condamnés mineurs.

3. Les mineurs en milieu fermé : des affectations erratiques, un suivi lacunaire

Les mineurs condamnés à une peine de milieu fermé sont soumis à un régime distinct de celui des majeurs ; il ne se limite d'ailleurs pas à la prison, celle-ci ne devant de jure être qu'un choix de dernier recours faisant l'objet d'une motivation spéciale.

Les mineurs condamnés à une peine privative de liberté peuvent ainsi être placés :

- dans des structures carcérales spécifiques, les établissements pour mineurs (EPM) et les quartiers pour mineurs (QM), qui dépendent de l'administration pénitentiaire. On dénombre aujourd'hui six EMP et 40 QM dans l'hexagone, ainsi que huit QM (mais aucun EPM) outre-mer ;

- dans des centres éducatifs fermés (CEF), forme la plus « contenante » du placement et dernière étape avant l'incarcération : théoriquement réservés aux profils les plus durs (ayant commis des faits graves, présentant une dangerosité particulière, ayant un ancrage déjà marqué dans la délinquance...), ils sont au nombre de 52 dans l'hexagone et trois en outre-mer.

Si, sous l'effet notamment de l'entrée en vigueur à la fin de l'année 2023, des nouvelles procédures prévues par le code de la justice pénale des mineurs, les peines de milieu fermé prononcées à l'encontre des mineurs ne présentent pas de retards d'exécution particuliers182(*), le bilan de leur mise en oeuvre conduit à identifier des failles analogues à celles qui ont déjà été recensées pour les majeurs : diversité médiocre de l'« offre » spécialisée, affectation selon une logique de gestion des flux, mélange dans les mêmes structures de condamnés aux profils divergents et insuffisance des activités proposées aux jeunes.

a) Les mineurs en prison : des détenus comme les autres ?

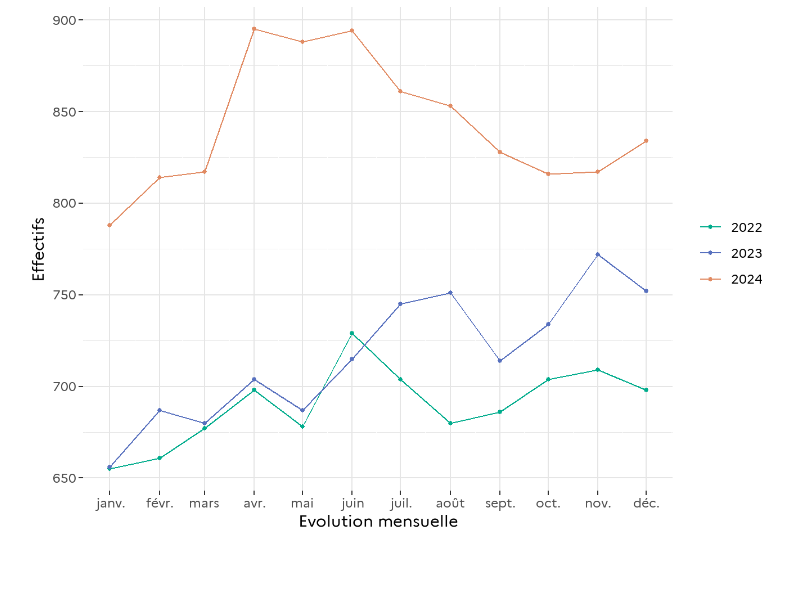

Les QM et, a fortiori, les EPM (créés en 2002183(*) face aux carences de la prise en charge des mineurs en QM) accueillaient, au 1er décembre 2024, environ 850 mineurs prévenus ou détenus, en nette augmentation depuis 2022.

Nombre de mineurs détenus en 2022, 2023 et 2024

Source : ministère de la justice,

« Statistique

des établissements et des personnes écrouées en

France »

Les mineurs condamnés représentent toutefois une large minorité des mineurs placés en détention : ils étaient 327 au 1er décembre 2024, soit 39 % des mineurs détenus, les 61 % restants étant des prévenus.

Les structures pénitentiaires dédiées aux mineurs poursuivent un triple objectif :

- permettre la prise en charge, dans le régime pénal particulier qui s'applique à la matière et dont les spécificités relèvent pour une large partie du niveau constitutionnel, des mineurs les plus dangereux et/ou multi-réitérants. Cette catégorie pénale tend à s'étendre : sollicité par les rapporteures, le pédopsychiatre Maurice Berger rappelait ainsi que « le nombre de mineurs poursuivis pour assassinat, meurtre, coups mortels ou violence aggravée a presque doublé en six ans, passant de 1 207 par an en 2017 à 2 095 en 2023 », ce phénomène concernant en outre « des mineurs violents de plus en plus jeunes » et étant, selon lui, susceptible d'être sous-estimé en raison d'une requalification des faits les plus graves ;

- séparer les mineurs des majeurs détenus, conformément aux engagements internationaux de la France (partie à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose le principe de cette séparation) : par nature assurée en EPM, cette étanchéité ne paraît toujours pas totalement garantie en QM ;

- leur offrir dans ce cadre une prise en charge tournée autant vers la sanction que vers l'éducation : y est notamment assurée « la continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée », dans les conditions de droit commun fixées par le code de l'éducation184(*).

Or, ces trois objectifs ne sont qu'imparfaitement atteints.

En premier lieu, en QM comme en EPM, les conditions de détention des mineurs présentent de réelles carences.

Certes, les EPM et QM ne sont pas frappés par la surpopulation carcérale observée pour les majeurs : le taux d'occupation moyen y était de 62 % au 1er janvier 2024, pour un total de 788 mineurs détenus sous des statuts divers (prévenus ou condamnés)185(*).

Ce taux global marque toutefois de fortes disparités : en excluant le cas des structures n'accueillant aucun mineur, les taux d'occupation marquent ainsi un échelonnement important, compris entre 22,2 % à Épinal et 100 % à Pau. Le taux d'occupation des EPM est sensiblement plus haut que la moyenne (73,6 %), leur capacité opérationnelle étant de 327 places. En outre, la situation des structures pour mineurs s'est, comme pour les majeurs, progressivement dégradée, conduisant l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) à indiquer aux rapporteures qu'en Île-de-France, les QM et EPM sont désormais saturés, « conduisant à des éloignements de mineurs détenus, source de rupture de lien éducatif et de rupture avec la famille ».

La gestion des affectations est, au demeurant, particulièrement complexe pour au moins deux motifs : d'une part, les juges des enfants ne sont pas spécialisés en application des peines, ce qui est de nature à rendre plus difficile la mise en oeuvre d'un droit devenu singulièrement complexe ; d'autre part, faute de possibilité technique de disposer d'un suivi en temps réel de la situation des établissements, les magistrats n'ont qu'une connaissance imparfaite de la réalité des places disponibles pour les mineurs, structure par structure, dans leur ressort.

Les modalités d'exécution des peines sont, par ailleurs, restreintes. Les mineurs ne disposent pas de quartiers de semi-liberté, que ce soit en QM ou en EPM. Au vu du nombre limité de structures, l'affectation individualisée des mineurs selon leur profil est matériellement difficile, voire impossible ; or, la question d'une gestion différenciée des mineurs selon leur profil est devenue prégnante dans un contexte marqué par la montée de la mise en cause des plus jeunes dans les violences sexuelles et dans le narcotrafic.

S'agissant des mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel, qui devraient pourtant relever d'une prise en charge sanitaire adaptée pour éviter la récidive, le rapport précité de la mission commune de contrôle du Sénat sur la prévention de la récidive du viol avait indiqué que les mineurs incarcérés pour des violences sexuelles n'étaient pas prioritairement dirigés vers des EPM, alors même qu'ils pourraient y faire l'objet d'une prise en charge plus efficace. Plus généralement, ces travaux révélaient qu'aucun établissement spécifique n'avait été mis en place pour limiter la récidive des infractions sexuelles, à l'inverse de la pratique des établissements « fléchés » pour les majeurs. Ce constat a de quoi préoccuper dans un contexte où les mineurs représentaient 21 % de la population, mais 28 % des mis en cause pour des violences sexuelles - et même un tiers des mis en cause pour viol ou pour atteinte sexuelle - en 2023.

Le diagnostic n'est pas meilleur en matière de criminalité organisée. Selon une note de la directrice de la PJJ du 5 décembre 2024186(*), 8 160 mineurs avaient été mis en cause en 2023 pour une infraction relevant du trafic de stupéfiants, soit près de 20 % des mises en cause liées à ce trafic. En dépit de leur dangerosité réelle, ils ne relèvent pas, eux non plus, d'une affectation dans des établissements dédiés ; ils peuvent donc se trouver en contact avec une population de mineurs moins dangereux, mais plus fragiles, qui risquent de subir leur influence et de sombrer eux aussi dans la grande délinquance.

En second lieu, la séparation entre les mineurs détenus en QM et les majeurs n'est toujours pas assurée : de manière révélatrice, la mission d'urgence sur l'exécution des peines recommandait d'« assurer l'étanchéité entre les quartiers mineurs et ceux accueillant des majeurs », témoignant du respect très imparfait des dispositions de l'article L. 124-2 du CJPM - aux termes desquelles les QM doivent « [garantir] une stricte séparation des détenus mineurs et majeurs ».

Ainsi, et alors que l'objectif de la loi de 2002, selon le rapport annexé, était « à terme [...] de favoriser au maximum la suppression des quartiers de mineurs au profit de ces nouveaux établissements spécialisés [i.e. les EPM] », la part des mineurs détenus en EPM reste minoritaire et n'a augmenté que de cinq points (de 35 à 40 %) entre 2014 et 2022187(*).

Sur le troisième volet, celui de la prise en charge, les difficultés sont nombreuses. Plus exigeante que pour les majeurs du fait - notamment - de la présence de la PJJ et d'une offre éducative obligatoire, cette prise en charge reste frappée par les mêmes imperfections que celles déjà relevées pour les majeurs (manque de personnel de soin, notamment), mais aussi par des lacunes spécifiques :

- l'accès à l'éducation demeure insuffisant, alors même que les jeunes incarcérés présentent statistiquement davantage de difficultés - scolaires comme tierces (familiales, d'addiction, de santé, etc.) - que les autres mineurs. Fondé sur de nombreuses visites de « terrain », un avis de la CGLPL publié en janvier 2024188(*) atteste de grandes lacunes, plus saillantes encore dans les QM : enseignement rassemblant des mineurs aux profils hétérogènes en âge ou en niveau scolaire ; nombre d'heures d'éducation trop restreint, y compris par rapport à sa durée théorique (12 heures hebdomadaires en QM et 20 heures en EPM en théorie, et respectivement 6 heures et 15 heures en pratique) ; salles de classe trop exiguës - voire partagées avec des majeurs - dans les QM ; impossibilité de passer un examen ou d'obtenir un diplôme dans les EPM comme dans les QM, etc. ;

- comme on l'a vu, la préparation à la sortie reste complexe, en particulier en l'absence de solutions de semi-liberté accessibles aux mineurs. Le pédopsychiatre Maurice Berger indiquait plus largement aux rapporteures qu'il n'était pas rare de voir « des jeunes violents [...] terminer leur séjour en établissement sans qu'un projet de sortie ait été élaboré avec eux » ;

- l'affectation des surveillants pénitentiaires « par roulement » dans les QM et les EPM ne permet pas une gestion des mineurs adaptée aux particularités de leurs profils. De manière inquiétante, la mission d'urgence sur l'exécution des peines relève que le taux de formation préalable est extrêmement faible. Celle-ci écrit ainsi que, « concernant les EPM et pour cette même année 2024, les chiffres indiquent que sur les 25 surveillants convoqués pour une formation obligatoire d'adaptation à l'emploi, seuls 11 s'y sont rendus, soit 44 %. Ce chiffre est le plus bas depuis 2017. [...] Quant aux QM, la situation reste très hétérogène et tributaire des configurations propres aux ressources humaines » : cette situation va à l'encontre de l'objectif de stabilisation et de professionnalisation des équipes qui interviennent auprès des mineurs ;

- enfin et surtout, il apparaît - comme le confirment les travaux de la Cour des comptes - que l'affectation des mineurs en QM ou en EPM ne répond à aucune logique de « fléchage » en fonction des profils, mais traduit à l'inverse une stricte logique capacitaire, liée aux places disponibles au moment de l'incarcération. Si cette situation s'explique probablement par la répartition inégale des EPM sur le territoire hexagonal, illustrée par la carte ci-dessous, elle génère une inégalité forte entre les mineurs.

Source : agence pour l'immobilier de la justice

La prise en charge est, en effet, très différente entre EPM et QM. En témoigne la différence de coût, très nette, entre une journée en EPM et une journée en QM : le ministère de la justice estimait, en 2021, le premier à 601 euros contre 144 pour le second (qui, lui-même, excède légèrement le coût d'une journée de détention pour un majeur, ce qui fait écho à l'investissement spécifique de la protection judiciaire de la jeunesse - PJJ - au sein des QM)189(*). Or, comme l'écrit la Cour des comptes, cette différence du simple au quadruple interroge, car « rien n'indique que les profils des mineurs qui y sont incarcérés sont différents ».

Il paraît évident que les coûts de construction et de fonctionnement des EPM ont été un frein à leur développement après la première « vague » de mise en service de tels établissements en 2007-2008, empêchant la généralisation de ces établissements et la fermeture subséquente des QM. Cependant, tout comme la Cour dans son rapport précité, les rapporteures alertent quant aux disparités entre EPM et QM, qui se traduisent notamment par :

- la place marginale de la PJJ et de l'Éducation nationale dans les QM, là où ces acteurs sont au coeur de l'organisation et du fonctionnement des EPM (notamment grâce au « binômage » entre administration pénitentiaire et PJJ) ;

- la différence, déjà citée, de temps consacré à l'enseignement (dans les faits, 6 heures par semaine en QM et plus du double - 15 heures - en EPM) ;

- le taux de couverture en personnel très inégal (cinq mineurs détenus pour un éducateur en QM, contre 1,7 mineur détenu pour un éducateur en EPM ; un nombre de personnels de surveillance près de cinq fois supérieur par détenu en EPM par rapport à ce qu'on observe dans les « grands » QM, avec en outre une formation préalable plus longue pour les surveillants appelés à intervenir en EPM) ;

- la gestion de la santé mentale est facilitée en EPM par la présence constante d'un psychologue de la PJJ, une telle présence n'étant assurée que dans un tiers des QM.

Ces divergences ont de quoi surprendre dans un contexte où les mineurs incarcérés en EPM ne présentent pas un profil différent de ceux qui sont détenus en QM - qu'il s'agisse de leur statut pénal (condamné ou prévenu), de la durée de la peine, de leur âge ou encore de la gravité des infractions commises.

Par ailleurs, malgré les moyens importants dont ils disposent, les EPM présentent un bilan contrasté : tous ne sont pas dotés des moyens matériels et humains idoines, et des atteintes graves aux droits des détenus ont pu y être relevés - comme en témoigne l'exemple de l'établissement de La Valentine, dans les Bouches-du-Rhône, qui a fait l'objet de recommandations en urgence de la CGLPL en août 2025190(*) pour remédier au « surenfermement » des mineurs, soumis à une pratique appelée « mise en grille »191(*) et, plus largement, incarcérés dans des conditions de prise en charge très dégradées à tous les niveaux.

b) Les centres éducatifs fermés : un placement qui favorise désormais la réitération ?

Mis en place pour offrir à la justice une solution intermédiaire entre le milieu ouvert et l'incarcération, en particulier en direction des jeunes multi-réitérants ou n'ayant pas respecté les mesures éducatives qui leur étaient imposées à la suite d'une infraction, les centres éducatifs fermés (CEF) sont soumis à deux modes de gestion différents : une majorité (37 sur 55) relève du secteur associatif habilité (SAH), les autres (soit 18 centres) relevant d'une gestion directe par la PJJ - dite « secteur public » (SP).

Les CEF accueillent des mineurs placés sous contrôle judiciaire ou soumis à un sursis probatoire, ainsi que ceux qui bénéficient d'un placement extérieur ou d'une libération conditionnelle. Y sont en l'état placés des mineurs mis en cause principalement pour vol (35 % en 2024), violences volontaires (37 %) ou pour une infraction à la législation sur les stupéfiants (29 %)192(*).

Les CEF ne sont pas confrontés à la surpopulation ; ils paraissent, au contraire, sous-exploités, leur taux d'occupation s'élevant à 63 % en septembre 2024193(*) contre une « cible » fixée à 85 % et permettant à la fois un accueil correct des mineurs placés et une gestion sereine des flux.

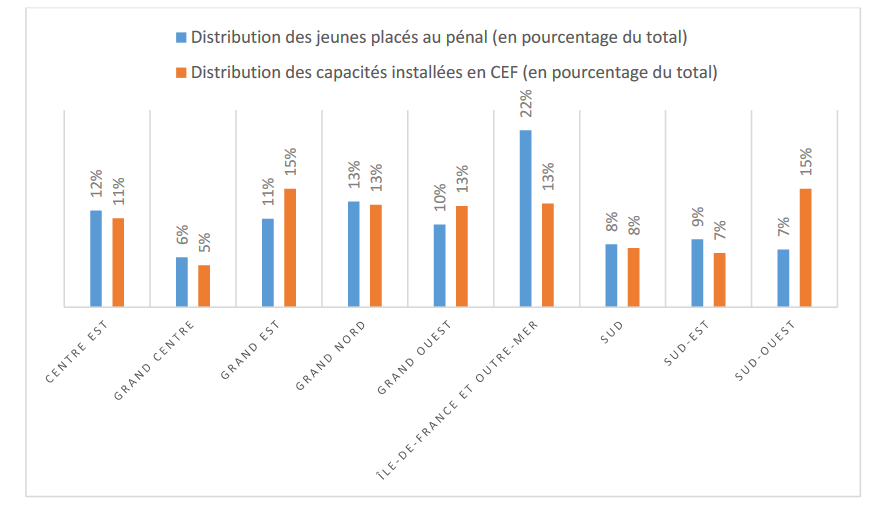

De même que pour les majeurs, ce taux global cache de lourdes disparités territoriales, les centres d'Île-de-France et d'outre-mer accueillant 22 % de la totalité des mineurs placés en CEF alors qu'ils ne concentrent que 13 % des capacités opérationnelles nationales.

Source : mission thématique sur les CEF, mars 2025

Or, parallèlement au « plan 15 000 », a été lancé en 2017 un plan de construction de 20 nouveaux CEF, dont cinq dans le SP et quinze dans le SAH. Deux CEF s'y sont été ajoutés sur demande du ministre de la justice : celui de Mayotte, promis à une gestion publique, et celui de Villeneuve-Loubet, en gestion associative.

Comme le « plan 15 000 », et globalement pour les mêmes motifs, le programme de construction de nouveaux CEF demeure aujourd'hui inabouti : fin 2024, seuls quatre CEF étaient déjà ouverts ; quatre doivent ouvrir en 2025 et cinq entre 2027 et 2028, le calendrier de mise en service des centres restants n'étant pas connu194(*).

La construction de ces nouveaux centres pose question dans la mesure où, d'une part, elle apparaît en décalage avec le taux d'occupation effectif des centres déjà en service et où, de l'autre, elle ne s'appuie pas sur un schéma rationnel tenant compte de l'« offre » existante de placement, comme ont eu l'occasion de le déplorer tant la Cour des comptes dans son rapport de 2023 que la rapporteure Laurence Harribey dans ses avis précités.

Les ressorts, le déroulement et les effets du placement en CEF charrient, en effet, plusieurs interrogations.

Les causes d'un tel placement ne sont, en premier lieu, pas définies avec netteté et semblent varier d'une direction interrégionale à l'autre. La mission thématique sur les CEF relève à cet égard que « La proportion de jeunes placés en CEF sur l'ensemble des jeunes placés au pénal varie considérablement d'une direction interrégionale à l'autre, entre 14 % dans le Grand Centre et 53 % dans le Sud-Ouest, pour un nombre de jeunes suivis au pénal sensiblement identique. Le rapport entre le lieu d'implantation des CEF et l'effectif de jeunes placés au pénal n'est pas clairement établi » : on peut, là encore, voir dans ce constat le reflet d'un placement devenu au fil du temps une simple « gestion des flux », les mineurs étant - comme les majeurs - affectés selon les places disponibles et la proximité des établissements plutôt qu'en fonction de leur profil ou de leurs besoins.

Plus largement, et de même que l'orientation du mineur condamné vers un EPM ou un QM ne semble pas répondre à un quelconque profilage des affectations, le placement en CEF ne paraît pas s'inscrire dans une logique clairement établie de gestion des mineurs condamnés. Ainsi que la commission le souligne depuis plusieurs années dans ses rapports pour avis sur les crédits budgétaires attribués à la PJJ, les CEF semblent être devenus une solution de placement par défaut, y compris pour des mineurs qui ne correspondent pas au profil théorique des placements dans de tels centres : le nombre de journées en CEF a ainsi explosé entre 2005 et 2022, passant de 32 000 à plus de 100 000 sans que la démographie ou la délinquance des mineurs aient évolué à due concurrence ; à l'inverse, l'hébergement dit « diversifié », c'est-à-dire hors CEF ou centres éducatifs renforcés, s'est effondré, passant de 300 000 à 138 000 journées195(*).

La rapporteure Laurence Harribey écrivait ainsi, dès 2023 :

« Le risque est ainsi que les créations de places en CEF ou en CER soient ``gagées'' par des suppressions dans les autres structures. Selon les représentants du SAH, cette évolution peut s'expliquer à la fois par la plus grande facilité de gestion de ces centres (qui, financés par un seul intervenant, sont d'un pilotage plus simple que les autres structures qui font l'objet d'une gestion conjointe) comme par la méconnaissance, de la part des éducateurs et des magistrats, de la richesse des autres possibilités existantes en matière de placement. »

La sortie de CEF se heurte, quant à elle, à l'insuffisance des liens entre milieu fermé et milieu ouvert : les outils disponibles pour bâtir un projet de sortie existent, mais sont sous-exploités, puisque seuls 15 % des projets s'accompagnent d'un programme de prise en charge conjointe en lien avec le milieu ouvert ; de même, les possibilités d'aménagement créées par la LOPJ du 23 mars 2019 ne sont mises en oeuvre que dans 16 % des cas, alors même qu'elles doivent permettre un accueil temporaire constituant un « sas » bienvenu entre l'environnement contraignant des CEF et le retour à des cadres extérieurs plus souples ; enfin, faute de moyens, le nombre de jeunes faisant l'objet d'une prise en charge renforcée en sortie de CEF est extrêmement restreint (moins de 10 %).

Le contenu du placement charrie, lui aussi, son lot de carences.

Tout d'abord - et, là encore, ce constat est abondamment documenté par les travaux du Sénat comme de la Cour des comptes -, les professionnels affectés dans les CEF sont insuffisamment nombreux et formés. Ces centres souffrent, en effet, d'un manque d'attractivité au sein de la PJJ. Ce phénomène, ancien, se maintient à un niveau préoccupant dans le secteur public : d'après la mission d'urgence sur l'exécution des peines, le taux de couverture des postes par le biais de mobilités internes reste particulièrement bas (10 postes sur 68 en 2024, soit un taux de seulement 15 %), obligeant à recourir à des sortants d'école ou à des contractuels peu formés - voire dépourvus de toute formation spécifique. Selon la même source, « cette problématique est encore plus importante dans les deux tiers des CEF gérés par le SAH »196(*).

Ces difficultés de recrutement et de « fidélisation » contribuent d'ailleurs, et de manière éminente, au faible taux d'occupation des CEF : il n'est ainsi pas rare que les places ne soient pas pourvues faute de personnel pour prendre en charge les mineurs placés.

Pour en revenir au contenu du placement, le récent rapport de la mission thématique sur les CEF lancée par le cabinet du ministre de la justice, dont les conclusions ont été rendues publiques en mars 2025, permet de dresser un bilan du fonctionnement de ces centres - étant rappelé que, en raison notamment de l'absence de statistiques globales et consolidées, les CEF n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation globale de leur efficacité.

Or, ce diagnostic a de quoi inquiéter. La mission met en évidence :

- des contenus de prise en charge « hétérogènes », avec des activités de jour « aléatoires », parfois des « incohérences » liées aux divergences entre les professionnels des centres et, surtout, un objectif de scolarisation non atteint : alors que les mineurs placés en CEF doivent suivre chaque semaine 15 heures d'enseignement, ce quota est loin d'être respecté car « les jeunes ont le plus souvent une séquence scolaire par jour, de 1h à 2h en moyenne, ce qui fait un total de 5h à 10h par semaine mais le plus souvent dans la fourchette basse ». La CGLPL, dans son avis précité, estime pour sa part à moins de 5 heures hebdomadaires la durée moyenne des enseignements dispensés en CEF ;

- un pilotage national et interrégional perfectible, un pilotage territorial disparate et un nombre insuffisant de contrôles menés sur les CEF. Les rapporteures déplorent particulièrement cette situation, peu compréhensible dans un contexte où les risques de dysfonctionnements, attestés par des fermetures nombreuses de CEF en 2017 et 2018 à la suite de violences graves, sont élevés au vu de la sensibilité du public accueilli et des difficultés de ressources humaines déjà évoquées ;

- une durée de placement trop brève (4 mois en moyenne en 2024), nettement inférieure au délai « cible » de prise en charge, fixé à six mois, avec au surplus une différence sensible entre la durée moyenne de placement dans les centres du SAH (4,6 mois en 2024) et ceux gérés par la PJJ (3,1 mois). Cette différence se reflète dans le taux de mineurs ayant suivi un parcours de placement complet, donc d'au moins six mois, qui s'établit à 63 % dans le SAH et à seulement 39 % pour le SP. Les divergences entre SAH et SP, bien que majeures, n'ont pas pu être expliquées par la mission.

Ce décalage entre le délai « cible » et le délai effectif de placement en CEF, qui découle des conséquences - non anticipées - de l'entrée en vigueur du CJPM et du raccourcissement des délais entre les jugements sur la culpabilité et sur la peine, n'est pas une nouveauté. La commission des lois s'inquiétait ainsi, fin 2024, que la durée du placement en CEF soit inférieure à 6 mois dans 81 % des cas, et même à 3 mois dans 48 % des cas, à la fois du fait de mainlevées anticipées et de « fragilités des établissements en termes de ressources humaines »197(*) : cette contradiction entre le projet directeur des CEF et la réalité de leur fonctionnement depuis l'entrée en vigueur du CJPM témoigne d'une contradiction entre le « temps éducatif », dont la longueur permet des ruptures parfois salvatrices entre le mineur et son milieu d'origine, et le rythme accéléré des décisions pénales.

Toujours sur le plan qualitatif, est posée depuis plusieurs années la question de l'efficacité des CEF en matière de lutte contre la récidive, cette interrogation n'ayant jamais été soldée en dépit des demandes réitérées - voire insistantes - des deux chambres du Parlement.

Le rapport précité de la mission thématique apporte, pour la première fois, une réponse partielle à cette question, issue d'une étude menée par la PJJ en 2008 (et dont on peut s'étonner qu'elle n'ait jamais été transmise aux assemblées parlementaires, en dépit des sollicitations successives qu'elles ont adressé au ministère) ; elle n'est toutefois pas rassurante. Menée sur les mineurs placés dans 13 CEF entre 2003 et 2007, elle tend à montrer que les placements en CEF de moins de quatre mois augmentent le risque de réitération, tandis que ceux de plus de six mois tendent à l'inverse à le faire diminuer ; elle conclut également que les incidents survenus au cours du placement n'ont un effet aggravant sur la réitération que dans le cas où celui-ci est court. En somme, si les CEF assurent leur fonction de prévention de la récidive et de la réitération, ce n'est qu'à la condition que le placement dure au moins six mois ; ils ont à l'inverse un effet néfaste lorsque le placement dure moins de quatre mois.

On peut en déduire, au vu des statistiques déjà présentées, que les CEF sont actuellement sans effet dans la lutte contre la récidive dans plus de 80 % des cas, et qu'ils contribuent à la réitération dans au moins 50 % des cas.

* 163 Article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs.

* 164 Article L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs.

* 165 La spécificité de l'office du juge des enfants en matière d'exécution des peines est présentée avec précision dans la partie du rapport qui lui est dédiée (I, B, a).

* 166 Rapport n° 291 (2020-2021) d'Agnès Canayer sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

* 167 Voir par exemple la décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 sur la loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents.

* 168 Le mineur peut toutefois être suivi par un autre juge des enfants se prononçant sur l'application de sa peine, notamment lorsqu'il ne s'agit pas du même ressort territorial. À titre d'exemple, l'article L. 611-9 du code de la justice pénale prévoit que « le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat ».

* 169 La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs avait préconisé, dans son rapport n° 340 (2001 - 2002) du 27 juin 2002, de « faire du juge des enfants le juge de l'application des peines », ce dernier étant jusqu'alors compétent lorsque le mineur était incarcéré. Cette préconisation a été intégrée à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, par l'adoption d'un amendement du rapporteur de la commission d'enquête, M. Jean-Claude Carle.

* 170 Article L. 611-5 du code de la justice pénale des mineurs.

* 171 Article L. 611-6 du code de la justice pénale des mineurs.

* 172 Article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs.

* 173 Toutes ces missions sont mentionnées à l'article D. 241-10 du code de la justice pénale des mineurs.

* 174 Réponse du ministère de la justice à la question écrite n° 1760 (XVIIe législature) déposée par la députée Anaïs Belouassa-Cherifi.

* 175 Projet annuel de performances du programme 182, dédié à la protection judiciaire de la jeunesse.

* 176 Source : ministère de la justice, Les chiffres clés de la justice, édition 2024. Voir également l' avis n° 150 (2024 - 2025) de Laurence Harribey sur les crédits du programme « protection judiciaire de la jeunesse » du projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.

* 177 Selon le rapport établi par François-Noël Buffet et Yves Détraigne sur la LOPJ du 23 mars 2019 ( rapport n° 11 (2018-2019), tome I, déposé le 3 octobre 2018), 9 100 peines d'une durée inférieure ou égale à un mois avaient été prononcées en 2017, dont seules 600 avaient fait l'objet d'un mandat de dépôt.

* 178 Une crainte analogue a été exprimée par l'association s'agissant de la suppression, par la LOPJ du 23 mars 2019, des peines de moins d'un mois (voir supra).

* 179 Article L. 112-1 du code de la justice pénale des mineurs.

* 180 Voir supra, partie I, A, 2.

* 181 Avis n° 150 (2024 - 2025) de Laurence Harribey sur les crédits du programme « Protection judiciaire de la jeunesse » du projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.

* 182 Rapport précité de la mission d'urgence sur l'exécution des peines (annexe 2) ; avis n° 150 (2024 - 2025) de Laurence Harribey sur les crédits du programme « protection judiciaire de la jeunesse » du projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.

* 183 Loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.

* 184 Article R. 124-13 du code de la justice pénale des mineurs

* 185 Les chiffres qui suivent sont, sauf mention contraire, issus des statistiques rendues publiques par le ministère de la justice.

* 186 Note citée par le rapport, précité, de la mission d'urgence sur l'exécution des peines (annexe 2).

* 187 Rapport précité de la Cour des comptes.

* 188 CGLPL, avis du 17 novembre 2023 relatif à l'accès des mineurs enfermés à l'enseignement, Journal officiel du 31 janvier 2024.

* 189 Rapport de la Cour des comptes sur les établissements pour mineurs et les centres éducatifs fermés, octobre 2023.

* 190 CGLPL, recommandations en urgence publiées le 29 août 2025.

* 191 Cette appellation désigne le fait « d'enfermer un adolescent, dans un des trois locaux barreaudés, dépourvus d'assise, de point d'eau potable et de WC, situés dans le bâtiment disciplinaire, où aucune surveillance continue n'est assurée. Deux adolescents s'y trouvaient le 7 juillet après-midi, dont un depuis plusieurs heures et l'un d'eux avait uriné sur le sol. La durée de cette mesure varierait d'une demi-heure à cinq heures ».

* 192 D'après la récente mission thématique de l'IGJ sur les centres éducatifs fermés.

* 193 Idem.

* 194 Idem.

* 195 Avis n° 134 (2023-2024), tome VIII, de Laurence Harribey, déposé le 23 novembre 2023.

* 196 La mission thématique de l'IGJ soulignait que 46 % des personnes affectés en CEF étaient des contractuels, dont 86 % étaient en CDD, ce qui ne saurait aller sans poser des problèmes plus larges de stabilité des équipes.

* 197 Avis budgétaire précité sur les crédits de la PJJ au PLF pour 2024.