II. PLACER LA RÉINSERTION AU CoeUR DE LA PEINE

A. DONNER À L'INCARCÉRATION UNE FINALITÉ CONSTRUCTIVE

La mission a dressé un constat sans appel sur les moyens dédiés au suivi des détenus : ces moyens sont faméliques et ne permettent pas une exécution correcte des peines de prison ferme. Elle appelle ainsi à une augmentation des effectifs des SPIP, corollaire indispensable des missions que ceux-ci doivent investir ou réinvestir : retour à un ratio de 60 dossiers par conseiller, conformément aux standards européens ; repositionnement de l'intervention des SPIP en pré-sentenciel, pour nourrir l'enquête sociale grâce à laquelle le juge du fond pourra individualiser la peine et, le cas échéant, l'aménager ; intégration des SPIP à l'intérieur des juridictions, quand, aujourd'hui, leurs locaux sont éloignés des tribunaux et vétustes ; établissement d'une doctrine mieux adaptée au milieu fermé...

Les rapporteures ont également confirmé que l'accès aux soins en détention se heurtait à de lourdes difficultés. Tel est singulièrement le cas en santé mentale, alors même que certaines analyses évaluent à plus de 50 % la proportion de détenus atteints de troubles psychologiques ou psychiatriques. La mission propose, dès lors, plusieurs mesures pour faciliter l'accès aux soins en prison, notamment en ce qui concerne la médecine spécialisée, la santé mentale et les troubles addictifs.

B. DONNER UN VÉRITABLE CONTENU AUX PEINES ALTERNATIVES

Les peines alternatives à l'incarcération, dont le développement a été amorcé au cours des années 1970, occupent désormais une place centrale dans la justice pénale. Ayant vocation à se substituer à la peine principale d'emprisonnement lorsque celle-ci apparaît inutilement désocialisante, elles permettent théoriquement de concourir à l'application du principe d'individualisation de la peine. Cet objectif est favorisé par la grande diversité des peines alternatives qui coexistent aujourd'hui : détention à domicile sous surveillance électronique, jours-amende, stages, peines privatives ou restrictives de liberté, travail d'intérêt général ou peine de sanction-réparation.

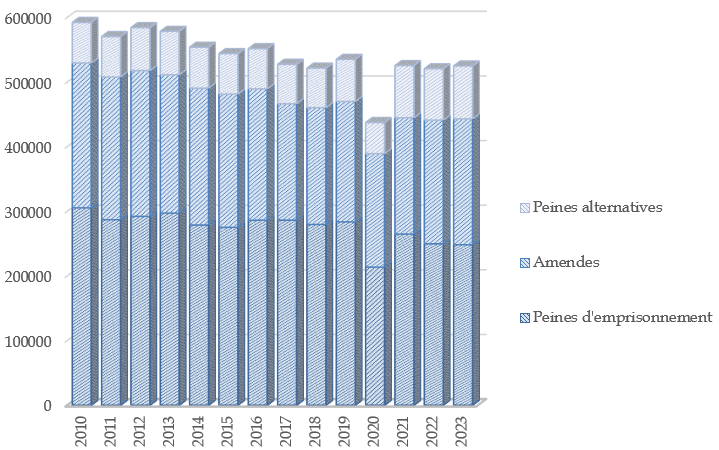

Pour autant, malgré les prometteuses perspectives offertes par le développement des peines alternatives, leur portée reste limitée, en raison d'une crédibilité qui demeure fragile. En conséquence, et en dépit d'une volonté politique constamment réaffirmée par les gouvernements successifs, les peines alternatives demeurent des outils peu mobilisés par les magistrats, représentant à ce jour moins de 20 %2(*) des peines principales prononcées. Leur mise en oeuvre est jugée trop lente, leur contenu trop léger et leur exécution insuffisamment contrôlée. Dans ces conditions, elles peinent à apparaître comme de véritables sanctions, distinctes de la prison mais également efficaces.

Évolution du nombre de peines alternatives prononcées sur le total des peines prononcées

Source : commission des lois, d'après les

données du ministère de la justice

(Références

statistiques justice et Annuaires statistiques justice 2011-2024)

Pour qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle, il est nécessaire de leur donner une assise plus solide. Elles devraient être immédiatement exécutées, comporter des obligations adaptées et exigeantes, et s'inscrire dans un cadre clair pour le condamné comme pour la société. Les rapporteures appellent plus particulièrement à la prudence dans le recours à la DDSE, devenue une réponse par défaut et pâtissant d'un appauvrissement de son contenu et d'un suivi moins qualitatif. Elles recommandent ainsi de lui redonner une véritable consistance et, à défaut, de ne plus la privilégier comme aménagement ab initio.

* 2 Rapport du casier judiciaire 2024.