II. METTRE FIN AUX DÉPENSES QUI NE CONTRIBUENT PAS À LA RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE

Le rapporteur spécial propose plusieurs pistes sur lesquelles l'accent pourrait être mis, encore plus qu'aujourd'hui, afin de réduire les dépenses peu utiles. Les raisons pour lesquelles ces dépenses paraissent excessives sont diverses : manque d'information (véhicules saisis et oubliés), recours à des prestataires privés alors qu'une alternative publique existe (interceptions judiciaires), obligations légales pouvant être rediscutées (pour certaines expertises), insuffisante mise à profit des innovations technologiques (interprétariat et traduction).

A. RATIONALISER LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET DE SCELLÉS

L'un des postes de dépense importants en frais de justice dans les juridictions est celui consacré aux scellés et à leur gardiennage, lorsqu'ils ne peuvent être conservés par la juridiction elle-même68(*). Si ces scellés sont de natures très diverses, le gardiennage des véhicules constitue sans doute le segment sur lequel une action décidée paraît la plus utile.

Le rapporteur spécial a constaté en effet, au cours de ses auditions, à quel point les dépenses de gardiennage de véhicules constituent une dépense inutile, renforcée par la durée de l'enquête et parfois même gonflée par les retards de facturation : il arrive que des juridictions ne se rappellent de l'existence d'un stock de véhicules gardiennés que lorsque le garage envoie une facture tardive - et d'autant plus élevée.

1. Les coûts sont en augmentation constante, quoique ralentie depuis quelques années

Les frais de gardiennage et de scellés représentent un montant de 47,1 millions d'euros en 2024, soit 6,6 % du montant total des frais de justice.

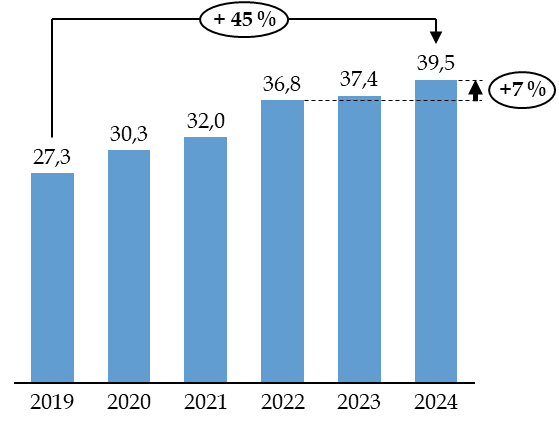

Le gardiennage des véhicules en représente la majeure partie, avec un montant de 39,5 millions d'euros selon les mémoires déposés en 2024, en hausse de 45 % par rapport à 2019. Selon le ministère de la justice, cette augmentation est notamment liée à la pratique des « rodéos urbains ».

Montant des mémoires de gardiennage déposés

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial

Des signaux encourageants permettent d'espérer un renversement de tendance, qui serait toutefois limité. La hausse a été de seulement 7 % depuis 2022 et le stock de véhicules « gardiennés » est de 29 589 au 31 décembre 2024, en diminution de 9 % par rapport à 2023.

Le ministère a indiqué au rapporteur spécial que l'objectif était de revenir, en 2025, au coût des mémoires de 2021. Une baisse de 19 % du flux net a été constatée entre le 1er trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025.

Les résultats sont toutefois variables selon les juridictions. Entre 2023 et 2024, le stock de véhicules en gardiennage a diminué de 28 % à Paris, de 25 % dans la région Sud-Ouest et de 20 % dans la région Sud, mais il a augmenté de 13 % dans le Grand-Nord et de 8 % dans le Sud-Est69(*). Ces écarts montrent qu'il reste des marges de progression.

Certaines juridictions disposent de stocks très importants, comme à Lyon (1 150 véhicules en 2024), Marseille (972 véhicules) et Créteil (949 véhicules). D'autres n'ont pratiquement aucun véhicule en gardiennage.

Une observation d'un rapport relatif à l'enquête des véhicules en gardiennage en 2024, transmis au rapporteur spécial, permet toutefois de relativiser ces données : « la mise en regard des stocks de véhicules et des coûts de gardiennage démontre soit une absence de maîtrise du rythme de facturation, soit une insuffisante fiabilisation des stocks ». De fait, le rapport entre le montant des mémoires en 2024 et le nombre des véhicules en stock est très variable selon les juridictions, dépassant 1 900 euros dans certaines d'entre elles et inférieur à 750 euros dans d'autres, ce qui peut s'expliquer soit par un niveau de stock incorrectement mesuré, soit par l'absence d'émission de facture par l'entreprise assurant le gardiennage.

Le gardiennage d'un véhicule peut résulter de plusieurs procédures, chacun étant doté d'un cadre juridique distinct.

La saisie judiciaire est réalisée au cours d'enquêtes judiciaires lorsque le véhicule peut servir d'élément de preuve, à l'initiative de l'officier de police judiciaire lors d'une enquête de flagrance (article 56 du code de procédure pénale), du procureur de la République lors d'une enquête préliminaire (article 76) ou du juge d'instruction en phase d'instruction (article 97).

L'immobilisation judiciaire résulte de la constatation de certaines infractions au code de la route.

Ces deux procédures, temporaires, interviennent avant le jugement, lequel peut prononcer la confiscation, entraînant alors la perte définitive du bien par son propriétaire. La confiscation du véhicule est notamment obligatoire à titre de peine complémentaire de diverses infractions au code de la route.

L'immobilisation judiciaire présente l'intérêt de permettre à l'État, en principe, de recouvrer les frais de gardiennage auprès du propriétaire, sauf si le véhicule est finalement confisqué.

En cas de saisie judiciaire, en revanche, les frais de gardiennage sont placés à la charge de l'État. Ce régime présente toutefois l'avantage de permettre de réduire le coût net pour les finances publiques et mettant en place des mesures de gestion rappelées par une circulaire du 22 juillet 2025.

En premier lieu, des biens dont la conservation n'est plus nécessaire pour les besoins de l'enquête peuvent être mis à disposition de certains services de l'État, en particulier des services de police et de gendarmerie70(*), à titre temporaire en attendant le jugement. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) fait le lien entre le magistrat chargé de la gestion du bien et les services qui pourraient en solliciter l'affectation.

Cette procédure est particulièrement adaptée pour les véhicules, dont la valeur diminue fortement en cas de gardiennage prolongé, au point que certains propriétaires ne viennent pas les récupérer après le jugement.

En second lieu, les biens saisis sont susceptibles de rapporter des recettes à l'État en faisant l'objet d'une mise en vente par l'Agrasc, selon une procédure qui sera décrite infra.

2. Les actions conduites par les juridictions nécessitent la mise en place d'outils de gestion performants

Face à l'enjeu que représente le coût du gardiennage, les juridictions, fortement sensibilisées, cherchent à rationaliser la gestion des véhicules.

Les procureurs assurent ainsi un suivi de plus en plus strict des véhicules saisis, ce qui constitue une charge de travail supplémentaire.

Plusieurs parquets ont signé des conventions avec des garages partenaires et diffusent des instructions aux services d'enquête afin de limiter les saisies et immobilisations judiciaires de véhicules, ainsi que de gagner en lisibilité et en traçabilité dans le suivi des véhicules en gardiennage. Ces conventions ne progressent toutefois que lentement : à la fin 2024, 329 fouriéristes, sur près de 3 000 ayant des véhicules en gardiennage, avaient signé une convention avec une cour d'appel71(*).

Certaines juridictions contractualisent également avec les collectivités locales afin de bénéficier d'espaces gratuits de stockage des véhicules.

Toutefois, les outils demeurent insuffisants.

Au lieu de s'appuyer sur un système de gestion partagé, les juridictions utilisent des outils variés, souvent des fichiers Excel mis au point au niveau de la cour d'appel. Il existe pourtant un système d'information sur les fourrières (SI fourrières), qui n'est pas utilisé par les magistrats selon ce qui a été indiqué au rapporteur spécial. Conçu par les services de police et de gendarmerie, cet outil permet notamment de gérer les mises en fourrières administratives prévues par la loi n? 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), d'une durée de sept jours : les immobilisations ou saisies judiciaires n'en font pas partie.

Le ministère de la justice a indiqué au rapporteur spécial qu'il est envisagé de l'étendre aux fourrières judiciaires, ce qui permettrait aux juridictions de connaître en temps réel les stocks et les flux de véhicules. Des adaptations seront cependant nécessaires.

De même, il serait souhaitable que ce logiciel soit interfacé avec le système « Cassiopée scellés », utilisé par le ministère de la justice pour la gestion des scellés, qui gère toutes les saisies pénales effectuées par une juridiction, en les associant à une affaire, un lieu de conservation et un gardien.

L'ergonomie de cet outil devrait toutefois être améliorée, selon les associations de magistrats. En outre il n'est pas en capacité de satisfaire les besoins de toutes les juridictions puisque, comme l'a expliqué la Cour des comptes dans une enquête commandée par la commission des finances en 2022 sur le plan de transformation numérique du ministère de la justice, un logiciel spécifique, METIS, a été développé pour le tribunal judiciaire de Paris en raison de la très forte quantité de scellés gérés par cette juridiction.

En outre, il ressort de l'enquête 2024 relative au gardiennage que la gestion des véhicules par les juridictions est d'autant plus difficile que les services de police ou de gendarmerie ne renseignent pas toujours de manière exhaustive les fiches d'information, de sorte qu'il n'est pas toujours possible de déterminer s'il s'agit d'une immobilisation ou d'une saisie72(*).

Par ailleurs, l'affectation du véhicule aux services de police peut causer des difficultés : le véhicule n'ayant pas changé de propriétaire, il arrive que celui-ci reçoive des amendes liées en réalité à ses nouveaux utilisateurs.

3. L'action doit combiner mesures de court terme et transformation de moyen terme des systèmes d'information

Le rapporteur spécial considère que la dépense de gardiennage est l'un des postes de frais de justice contre lesquels il faut conduire l'action la plus vigoureuse, car il s'agit d'une dépense sans aucune utilité pour les besoins de l'enquête, contrairement aux expertises et analyses, aux interceptions judiciaires ou à l'interprétariat-traduction.

L'exemple de la réduction des stocks, ces dernières années, dans certaines juridictions montre qu'une action résolue en ce sens est possible. Il paraît donc possible et nécessaire d'amplifier cette action sur l'ensemble du territoire afin de mieux connaître et de réduire sensiblement le stock de véhicules en gardiennage, soit par l'affectation des véhicules à des services de l'État, soit par la vente.

Cette action doit aller de pair avec l'adaptation du SI fourrières aux besoins des juridictions et son interfaçage avec les autres outils du ministère de la justice, en particulier Cassiopée scellés. À cette fin, une revue des outils développés dans les différentes juridictions est nécessaire afin de dégager les meilleures pratiques et les fonctionnalités attendues par les utilisateurs que sont les magistrats et les greffiers.

En outre, alors que la situation actuelle oppose une phase administrative des saisies gérée par la police et la gendarmerie nationales, et les immobilisations et saisies judiciaires qui sont sous la responsabilité de la justice, les deux ministères devraient considérer de manière commune l'enjeu de conservation des scellés, et tout particulièrement des véhicules. Une méthodologie partagée devrait permettre en particulier de réduire les saisies de biens qui représenteront un coût de stockage élevé pour une utilité faible au regard des besoins de l'enquête ou de la possibilité de valorisation.

Enfin, le conventionnement avec les garages doit être généralisé afin, notamment, de garantir l'envoi de facture à un rythme permettant d'éviter l' « oubli » de véhicules dont le gardiennage est ensuite facturé au prix fort.

Recommandation : rationaliser les frais de gardiennage de véhicules :

- à court terme, conduire une évaluation du stock de véhicules en gardiennage avec l'objectif de le réduire d'un tiers ;

- à moyen terme, mieux connaître et interconnecter les systèmes développés dans certains services, à commencer par le système d'information des fourrières, afin de mettre à disposition un outil de suivi de l'ensemble des véhicules ;

- définir une méthodologie partagée entre les ministères de l'intérieur et de la justice pour les saisies ;

- prévoir des conventions avec les garages incluant l'envoi d'une facture périodique.

* 68 Ou, comme vu supra par les laboratoires de la police scientifique pour ce qui concerne les scellés biologiques.

* 69 Les données sont présentées par budget opérationnel de programme (BOP), au nombre de 11 en métropole : Centre, Centre-Est, Grand-Est, Grand-Nord, Grand-Ouest, Normandie, Paris, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest et Versailles. Six BOP sont définis en outre-mer : Atlantique, Basse-Terre, Cayenne, Nouméa, Papeete et Saint-Denis.

* 70 Les autres affectataires possibles sont les services judiciaires, les services de l'administration pénitentiaire, les établissements publics du ministère de la justice, la marine nationale, l'Office français de la biodiversité (OFB) et les placés sous l'autorité du ministère chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.

* 71 Rapport relatif à l'enquête sur les véhicules en gardiennage (2024).

* 72 Cour des comptes, Point d'étape du plan de transformation numérique du ministère de la justice, janvier 2022.