B. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME NATIONALE DES INTERCEPTIONS JUDICIAIRES (PNIJ)

En 2024, le coût des interceptions judiciaires a été de 81,3 millions d'euros, soit 11,3 % du coût total des frais de justice (716 millions d'euros).

1. La dépense est plutôt en baisse, tout en étant variable d'une année à l'autre

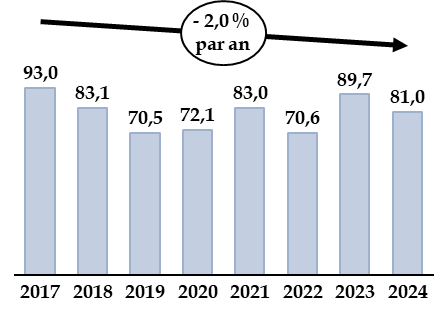

Cette dépense évolue de manière variable selon les années, mais suit une tendance plutôt à la baisse, contrairement à la plupart des catégories de frais de justice.

Évolution de la dépense de frais de justice pour les interceptions judiciaires

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial

L'exécution de 81,0 millions d'euros en 2024 est toutefois très supérieure à celle prévue en début d'exercice par le document de programmation unique (DPU)73(*), qui était de 61,1 millions d'euros, soit + 32,6 %. Les interceptions judiciaires expliquent à elles seules près de la moitié de la sur-exécution totale des frais de justice (+ 41,2 millions d'euros en 2024).

Cet écart peut s'expliquer par le caractère relativement imprévisible des dépenses en interception judiciaire, qui dépend du nombre et de la nature des enquêtes conduites en cours d'année.

L'année 2024, à cet égard, a été marquée par une enquête lancée à la suite de l'évasion d'un narco-trafiquant ayant causé, le 14 mai, la mort de deux surveillants pénitentiaires lors de l'attaque d'un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville74(*). Cette enquête, d'une ampleur et d'une technicité exceptionnelles, a reposé, comme cela a été confirmé au rapporteur spécial, sur une utilisation très importante des données issues des interceptions judiciaires. Bien au-delà de la personne même du fugitif, qui a finalement été arrêté en Roumanie le 22 février 2025, l'enquête a permis de mettre à jour de nombreuses ramifications dans les réseaux de la criminalité organisée75(*).

L'évolution des dépenses peut aussi s'expliquer par des circonstances conjoncturelles : le « creux » constaté en 2022 semble lié aux incertitudes rencontrées cette année-là sur le régime d'accès aux données de connexion, qui pourrait représenter un risque dans les années à venir pour la conduite des enquêtes.

2. Les données de connexion sont désormais indispensables pour les enquêtes, mais leur régime juridique est soumis à des incertitudes

Comme indiqué supra, les données issues des interceptions judiciaires (données de connexion, géolocalisation...) constituent aujourd'hui des éléments essentiels dans de nombreuses enquêtes.

Elles reposent toutefois sur un régime juridique soumis à certains risques.

Le régime de conservation des données par les opérateurs de communications électroniques (OPE), qui prévoyait auparavant une obligation très large de conservation des données, a été modifié par l'article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement afin de conformer ce régime au droit européen. Les opérateurs sont tenus de conserver76(*) :

- les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

- les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ;

- les informations relatives au paiement et les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Il s'agit de l'adresse IP attribuée à la source de la connexion et du port associé, du numéro d'identifiant de l'utilisateur, du numéro d'identification du terminal et enfin du numéro de téléphone à l'origine de la communication.

En outre, dans des cas particuliers, c'est-à-dire « pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière », le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, des données supplémentaires de trafic et de localisation : les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; les données techniques mentionnées supra, permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ; enfin, pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.

En pratique, le régime particulier est appliqué en permanence depuis 2021, les Premiers ministres successifs ayant pris des décrets d'injonction chaque année depuis la promulgation de la loi de 202177(*).

Nos collègues Agnès Canayer et Philippe Bonnecarrère, rapporteurs, en 2023, d'une mission d'information de la commission des lois sur l'usage des données de connexion dans les enquêtes pénales78(*), ont constaté que ces modifications ont permis de préserver, pour l'essentiel, la possibilité pour les enquêteurs d'accéder aux données, mais que ce régime n'apparaît pas pleinement conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, depuis 2014, a limité la conservation des données de trafic et de localisation par les États, ainsi que l'accès à ces données par les enquêteurs.

En particulier, un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 202279(*), tirant les conséquences de la jurisprudence européenne, a jugé que les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'accès aux données de connexion par un officier de police judiciaire (lors d'une enquête en flagrant délit) ou sur autorisation du procureur de la République (lors d'une enquête préliminaire)80(*) sont contraires au droit de l'Union en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Ce contrôle peut être réalisé par le juge d'instruction, considéré comme indépendant, mais pas par le procureur81(*).

Cet arrêt a semblé remettre en cause une grande partie des accès aux données de connexion réalisés dans les enquêtes pénales. Toutefois il prévoit que cette non-conformité ne sera sanctionnée que si la juridiction constate que l'irrégularité a occasionné un grief au requérant, lequel doit démontrer la réalité d'une ingérence dans sa vie privée et d'une atteinte à la protection de ses données à caractère personnel non justifiées par les besoins de l'enquête.

Les conséquences de cet arrêt ont été plusieurs fois évoquées par les personnes auditionnées par le rapporteur spécial.

Dès le 13 juillet 2022, le ministère a constaté une chute du nombre de demandes de données de connexion, les juridictions se retrouvant dans une certaine confusion. En pratique, toutefois, aucune procédure n'a été annulée pour ce motif, conduisant le nombre des demandes a retrouver progressivement son niveau antérieur, mais le sentiment d'insécurité juridique est grand chez les procureurs comme chez les enquêteurs.

Ne sont pas concernées, en revanche, les interceptions judiciaires autorisées par les juges d'instruction, qui présentent les garanties d'indépendance requises.

Or, la mise en place d'un contrôle systématique et préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante représenterait un changement de pratique considérable. Compte tenu du nombre des interceptions judiciaires pratiquées chaque année, il s'agirait d'un chantier extrêmement complexe et coûteux, pouvant causer des retards importants dans le déroulement des enquêtes.

D'ores et déjà, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a indiqué au rapporteur spécial que cette jurisprudence a poussé les parquets à renforcer le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des réquisitions aux fins d'accès aux données de connexion en temps différé. Les officiers de police judiciaire doivent désormais consacrer plus de temps non seulement pour demander l'autorisation, mais aussi pour motiver leurs demandes, puis pour attendre la réponse. Les pratiques semblent différer selon les juridictions : alors que certains procureurs donnent l'autorisation pour chaque interception séparément, d'autres l'accordent pour l'ensemble de l'enquête.

Le régime juridique des interceptions judiciaires pourrait donc être amené à évoluer encore au cours des années à venir.

Il paraît toutefois impensable que ces difficultés remettent en cause de manière générale le recours aux interceptions judiciaires, dont le volume continuera à nécessiter une attention forte au regard du coût qu'elles représentent pour les finances publiques.

C'est pourquoi l'outil original que représente la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) conservera son utilité et son développement devra être poursuivi.

3. La création de la PNIJ a permis de réaliser des économies très importantes

Les interceptions judiciaires constituent l'un des rares domaines, parmi les frais de justice, où les magistrats et les enquêteurs peuvent s'adresser à un prestataire public, fourni par un service de l'État, avec un coût très inférieur aux prestataires privés.

En pratique, les interceptions judiciaires relevant de la catégorie des frais de justice correspondent à plusieurs catégories de prestations :

- les réquisitions de données : l'enquêteur demande par exemple le détail des appels entrants et sortants sur une ligne ou l'identification de l'utilisateur à partir de son numéro d'appel ;

- les interceptions proprement dites, comme l'enregistrement vocal d'un appel entre deux appareils ;

- les géolocalisations : il s'agit de connaître, en temps réel, la position géographique d'un téléphone mobile.

Une fois les données obtenues, il est nécessaire de les traiter, ce qui représente un coût supplémentaire lorsqu'il est fait appel à des prestataires privés.

Afin de réduire les coûts, mais de faciliter l'accès aux réquisitions qui, auparavant, pouvaient entraîner des délais de plusieurs jours82(*), la création d'une plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a été décidée dès 2005.

La genèse du projet a toutefois été difficile, le marché de conception et réalisation n'étant notifié au titulaire qu'en 2010. En février 2016, la Cour des comptes notait le retard considérable pris par le programme, alors que les interceptions judiciaires avaient représenté en 2015 un coût de 110,27 millions d'euros au titre des frais de justice, contre 89,78 millions d'euros en 2005. Selon ses calculs, chaque année de retard empêchait l'État de réaliser 65 millions d'euros d'économies brutes83(*).

La PNIJ a finalement été mise en oeuvre en 2016 et inscrite dans le code de procédure pénale84(*).

L'année suivante a été créé un service à compétence nationale, l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ)85(*), chargée de la mise en oeuvre de la PNIJ. Elle est également compétente, de manière plus générale, pour l'ensemble des techniques d'enquête numérique au sujet desquelles elle apporte aux enquêteurs son expertise technique.

Dès son inscription dans le code de procédure pénale, le recours à la PNIJ a été rendu obligatoire, « sauf impossibilité technique ». Cette obligation a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2024, indiquant que le recours à un prestataire hors PNIJ pourrait être un motif d'annulation de la procédure si la PNIJ présente la capacité technique de fournir la prestation86(*).

En 2024, la PNIJ a servi plus de 3,5 millions de prestations, en hausse de 10,9 % sur un an. Ses utilisateurs sont la gendarmerie nationale (34 203 utilisateurs uniques, la police nationale (26 638), la justice (969) et les douanes (270). Le volume de données interceptées est également considérable : 31 millions d'appels voix, presque autant de SMS, 500 000 MMS et près de 500 tébioctets87(*) de data.

Les fonctionnalités de la PNIJ ont progressé au cours des années et couvrent aujourd'hui la quasi-totalité des besoins des enquêteurs, comme le rapporteur spécial a pu le constater lors d'une visite dans les locaux de l'ANTENJ en septembre 2025.

La fonctionnalité de géolocalisation, qui était l'un des principales fonctionnalités manquantes aux débuts de la PNIJ, a été introduite en 2023 et a très rapidement pris les parts de marché détenues auparavant par un prestataire privé, de sorte que, depuis la mi-2025, environ 90 % des demandes de géolocalisation passent aujourd'hui par la PNIJ.

Les économies permises par la PNIJ sont considérables et évaluées, selon les estimations communiquées au rapporteur spécial, à 572 millions d'euros entre 2015 et 2024, pour un coût de développement de 329 millions d'euros, soit une économie nette de près de 200 millions d'euros entre 2010 et 2024.

Les économies portent sur la centralisation et l'automatisation des réponses, qui a permis de réduire les tarifs des réquisitions adressées aux opérateurs, mais aussi sur le remplacement des prestataires privés qui louaient des centrales d'écoute et de géolocalisation dans les postes de police.

Ces économies sont appelées à s'amplifier en 2025 grâce au basculement sur la PNIJ des demandes de géolocalisation, ainsi qu'avec les économies supplémentaires que l'automatisation des réquisitions envoyées aux opérateurs devrait permettre dans les années à venir.

Certains gains ne sont d'ailleurs pas chiffrables : l'automatisation réduit de manière considérable le temps passé par l'enquêteur. La PNIJ, accessible depuis le poste du magistrat, permet aussi de diffuser le contenu d'une écoute lors d'une audience.

Malgré ces résultats indéniablement positifs, le rapporteur spécial comprend bien les critiques provenant de ses utilisateurs et est conscient du chemin qui reste à parcourir.

4. L'outil connaît toutefois encore des limitations concernant ses fonctionnalités comme son ergonomie, avec le risque d'une course entre prestataire public et prestataires privés

La première limitation de la PNIJ est géographique : elle n'est pas connectée à certains opérateurs de petite taille et n'est pas accessible dans tous les territoires d'outre-mer, en particulier dans le Pacifique.

Sur le territoire métropolitain même, son utilisation continue à susciter des réticences certaines.

La notion d'« impossibilité technique », qui rend obligatoire le recours à la PNIJ, n'a pas été clarifiée par la Cour de cassation. Certains enquêteurs souhaiteraient qu'elle inclue des éléments relatifs à l'ergonomie, celle de la PNIJ étant jugée moins fluide ou efficace que des outils fournis par des prestataires privés.

Le ministère de la justice rappelle pour sa part que « le recours à la PNIJ doit désormais constituer le mode quasi exclusif pour les magistrats et services d'enquête pour répondre aux besoins de géolocalisation et interception »88(*). Des tableaux de bord d'activité et des états reçus des prestataires hors PNIJ sont communiqués aux juridictions afin de les inciter à veiller à la limitation « très stricte » du recours aux opérateurs non publics.

Les pressions du ministère ne sont d'ailleurs pas toujours appréciées des magistrats instructeurs, qui critiquent la diffusion de coûts d'interceptions téléphoniques par juge d'instruction89(*), et se considèrent en capacité de déterminer dans quels cas la loi leur permet de faire appel à des prestataires hors PNIJ.

Le rapporteur spécial a également été saisi de la nécessité d'améliorer certains points d'ergonomie.

Les enquêteurs ont besoin de fonctionnalités spécifiques, qui sont parfois proposées par des outils réalisés par des prestataires privés avant d'être intégrées à la PNIJ. Les représentants des magistrats instructeurs ont, eux aussi, fait part au rapporteur spécial du caractère, selon eux, peu intuitif de la plateforme. Leur réticence vient aussi du souci de ne pas se voir transférer des tâches qui, aujourd'hui, relèvent des enquêteurs.

Il a par ailleurs été suggéré au rapporteur spécial que des économies pourraient être faites si la PNIJ utilisait la localisation des bornes de téléphone mobile de la part de l'Agence nationale des fréquences (ANfr), au lieu de les demander aux opérateurs moyennant facturation. L'ANTENJ lui a toutefois expliqué, lors de sa visite, que les informations fournies par les opérateurs étaient beaucoup plus précises et, au-delà des coordonnées géographiques de l'antenne, incluaient par exemple la puissance de l'émetteur à un moment donné, nécessaire pour affiner la géolocalisation de l'appareil faisant l'objet de l'enquête.

Le défi de l'ANTENJ est que cette agence est placée dans une situation de concurrence avec les prestataires privés qui développent des fonctionnalités appréciées des enquêteurs. L'agence prend donc le risque, vis-à-vis de ses utilisateurs, d'un retard technologique.

D'une manière générale, le processus de développement de la PNIJ rejoint celui de nombreux outils informatiques du ministère de la justice et doit faire l'objet du constat que faisait le rapporteur spécial en janvier 2022, lors de la remise de l'enquête précitée de la Cour des comptes sur le plan de transformation numérique de la justice : les utilisateurs, qui sont ici les magistrats et les enquêteurs, n'ont pas été suffisamment associés au développement et au pilotage du logiciel90(*).

L'ANTENJ dispose toutefois d'atouts importants, à commencer par la volonté affirmée par les gouvernements successifs de poursuivre le développement de la plateforme. Placée dans une situation de concurrence, elle doit y répondre en mettant à profit sa grande proximité vis-à-vis des utilisateurs qui, comme elle, appartiennent à l'État.

S'agissant des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales, il serait nécessaire que soient remontées à l'agence les demandes prioritaires des enquêteurs et les raisons pour lesquelles certains font appel à des prestataires extérieurs. Les référents « frais de justice » dont la systématisation est proposée par le rapporteur spécial joueraient un rôle clé à cet égard.

Les échanges doivent également aller dans les deux sens. L'ANTENJ dispose en effet d'une expertise sur les enquêtes numériques qui, selon ce qui a été indiqué au rapporteur spécial lors de sa visite, reste insuffisamment connue des enquêteurs qui pourraient en bénéficier pour leurs enquêtes.

Enfin, un officier de liaison, installé dans les locaux de l'ANTENJ, assure d'ores et déjà une communication permanente avec la gendarmerie nationale, contribuant à la transmission d'informations et contribuant même à la résolution des enquêtes. Le recrutement d'un officier de liaison pour le compte de la police nationale, pourtant prévu par le plan de maîtrise des frais de justice pour l'année 2024, n'avait toujours pas été réalisé à la mi-2025 ; le rapporteur spécial se réjouit d'avoir appris, lors de sa visite dans les locaux de l'agence, que ce poste allait être prochainement pourvu.

Par ailleurs, l'hébergement des données est actuellement assuré par la société Thalès, ce qui était justifié au démarrage par l'absence d'infrastructures techniques suffisamment dimensionnées dans les ministères de l'intérieur et de la justice.

Il a certes été indiqué au rapporteur spécial que les personnels de cette société n'ont pas accès aux données elles-mêmes sans la présence d'un agent de l'ANTENJ. Pour autant, la sensibilité des informations contenues dans la PNIJ devrait amener à réexaminer le choix d'un prestataire privé, en s'appuyant le cas échéant sur les infrastructures techniques des ministères de l'intérieur ou des armées. Il a été indiqué que des travaux sont prévus afin d'internaliser l'hébergement, ce qui impliquerait une augmentation sensible de personnel.

5. En contrepartie de l'effort important assuré par l'État, inciter très fortement au recours à la PNIJ

Le rapporteur spécial est conscient de la nécessité de laisser aux enquêteurs et aux magistrats les moyens de conduire les enquêtes de la manière la plus efficace possible.

La forte croissance de l'usage de la plateforme et les efforts entrepris pour compléter les fonctionnalités et l'ergonomie doivent toutefois conduire à considérer que la PNIJ constitue d'ores et déjà un outil satisfaisant pour de nombreux cas d'utilisation, et que l'enjeu financier mérite d'être pris en considération.

Il apparaît par exemple, selon les éléments communiqués au rapporteur spécial, que le surcoût de l'utilisation de solutions privées pour la mise en oeuvre de mesures d'interception et de géolocalisation est sans commune mesure avec le coût d'un passage par la PNIJ. À titre d'exemple, le recours à la PNIJ implique seulement l'envoi d'une réquisition à l'opérateur de communication électronique, facturé 16 euros hors taxes, alors que, en passant par une solution privée, il faut payer en plus un coût journalier du même ordre que le coût de la réquisition. Le surcoût est considérable en cas de mesure d'interception ou de géolocalisation qui dure plusieurs semaines.

Il paraît donc raisonnable, en échange des efforts importants consentis par l'État, de prévoir l'obligation d'une autorisation écrite des magistrats en cas de recours à un prestataire autre que la PNIJ pour les interceptions judiciaires, ce qui accroîtrait également la sécurité juridique de ces procédures.

Recommandation : poursuivre la mise en oeuvre de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) :

- en lien avec les magistrats et les officiers de police judiciaire utilisateurs, poursuivre l'amélioration de l'ergonomie de la PNIJ afin de favoriser la prise en main et réduire le recours à des prestataires externes ;

- en échange de l'amélioration de l'ergonomie et des fonctionnalités, généraliser l'obligation d'une autorisation écrite des magistrats en cas de recours à des prestations hors PNIJ.

* 73 Le document de programmation unique (DPU), mis en place par certains programmes budgétaires à titre expérimental depuis 2020, présente le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel sur deux ans, la répartition de ces crédits entre les BOP et une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus (Cour des comptes, La préparation et le suivi du budget de l'état : redonner une place centrale à la maîtrise des dépenses, décembre 2023, p. 68).

* 74 Pour mémoire, aucun surveillant pénitentiaire n'avait été tué dans l'exercice de ses fonctions depuis 1992.

* 75 Voir Le Monde, Capture de Mohamed Amra : le récit d'une enquête « exceptionnelle », qui « ne fait que commencer », 15 mars 2025.

* 76 II de l' article 34-1 du code des postes et des communications électroniques, articles R. 10-2 et suivants du même code.

* 77 Décrets n° 2021-1363 du 20 octobre 2021, n° 2022-1327 du 17 octobre 2022, n° 2023-933 du 10 octobre 2023 et n° 2024-901 du 7 octobre 2024 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d'un an de certaines catégories de données de connexion.

* 78 Agnès Canayer et Philippe Bonnecarrère, Surveiller pour punir ? Pour une réforme de l'accès aux données de connexion dans l'enquête pénale, rapport d'information n° 110 (2023-2024), déposé le 15 novembre 2023 au nom de la commission des lois du Sénat, en particulier la troisième partie « Les limites des tentatives françaises de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne ».

* 79 Cour de cassation, arrêts de la chambre criminelle du 12 juillet 2022, pourvois n° 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652.

* 80 Articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale.

* 81 Cour de cassation, Note explicative relative aux arrêts de la chambre criminelle du 12 juillet 2022 (pourvois n° 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652).

* 82 Le rapporteur spécial a pu constater, lors d'une visite à l'ANTENJ (voir infra), que l'identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel peut être aujourd'hui obtenue en moins d'une minute.

* 83 Cour des comptes, Les interceptions judiciaires et la Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), référé adressé au Premier ministre, 18 février 2016.

* 84 Article 230-45 du code de procédure pénale,

* 85 Décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires.

* 86 Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2024, 23-86.738. En l'occurrence, la Cour de cassation constate que l'impossibilité technique était caractérisée, la prestation de géolocalisation n'étant pas proposée par la PNIJ à la date de la demande de prestation.

* 87 1 tébioctet correspond à 1 099 511 627 776 (240) octets, soit légèrement plus de 1 téraoctet (1 000 milliards d'octets).

* 88 Courriers du 14 mai 2025 adressés aux premiers présidents et procureurs de cours d'appel d'une part, aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales d'autre part.

* 89 Le bilan du plan de maîtrise des frais de justice en 2024 indique en effet qu'a été réalisée une « communication de tableaux de suivi nominatif des dépenses d'interceptions judiciaires et géolocalisations aux chefs de Cour ».

* 90 Rapport d'information n° 402 (2021-2022) d'Antoine Lefèvre, pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur le plan de transformation numérique de la justice, fait au nom de la commission des finances, déposé le 26 janvier 2022.