D. METTRE À PROFIT L'ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES POUR OPTIMISER LES FRAIS D'INTERPRÉTARIAT ET DE TRADUCTION

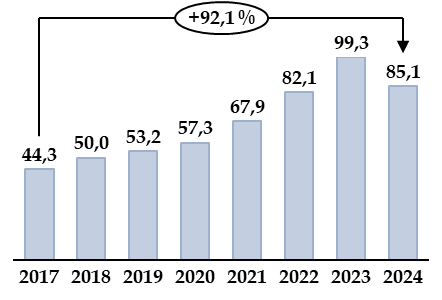

C'est aussi l'un de ceux qui a le plus progressé ces dernières années, avec un quasi-doublement de la dépense depuis 2019.

Évolution de la dépense en frais de justice sur le poste interprétariat-traduction

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial

Selon les explications données au rapporteur spécial, cette augmentation est à relier au renforcement constant des droits procéduraux des personnes poursuivies et des victimes.

Sur ce poste, les magistrats n'ont guère de marge de manoeuvre sur le volume de prestations, l'assistance d'un interprète et la traduction des pièces en langue étrangère étant imposée par la loi, et nécessaire en tout état de cause pour le bon déroulement de l'enquête et du procès.

Toutefois le contrôle semble être à améliorer concernant les mémoires déposés : le bilan du plan de maîtrise des frais de justice en 2024 indique ainsi qu'une note a été diffusée début 2024 afin de mieux contrôler la réalité de la mission et les horaires effectués de nuit.

Deux autres types de mesures, également évoquées dans le plan de maîtrise des frais de justice en 2025, devraient toutefois être explorées afin de contenir cette dépense.

1. Le recours à des contractuels pourrait réduire les coûts

La constance du besoin à des interprètes ou des traducteurs pour les langues les plus répandues peut, dans certaines juridictions où l'activité est particulièrement importante, justifier le recours à l'embauche de contractuels.

Outre les aspects financiers, on peut s'attendre à ce qu'un interprète ou un traducteur travaillant à temps plein pour la justice, et dont la compétence a été soigneusement vérifiée lors de l'embauche, produise une prestation de meilleure qualité que celui qui se consacre à d'autres domaines d'activité. En outre, la contractualisation réduirait la charge des greffes pour la recherche d'interprètes et le traitement de leurs mémoires.

Des expérimentations ont été conduites en ce sens, de manière puisque 55 interprètes-traducteurs contractuels ont été embauchés selon les éléments apportés par le ministère au rapporteur spécial.

2. Explorer la piste de l'utilisation de l'intelligence artificielle

La spectaculaire amélioration, depuis une dizaine d'années, des outils de traduction automatisée, y compris pour une utilisation d'interprétation en temps presque réel, conduit nécessairement à envisager le recours à ces solutions, fondées sur l'intelligence artificielle, pour les besoins de la justice.

Les expérimentations sont nombreuses. Selon un rapport de la Cour de cassation92(*), en Chine, la cour primaire de la région de Hunchun, à la frontière de la Corée du Nord et de la Russie, a mis en place le modèle I-Court, qui permet la transcription et la traduction en temps réel des interventions des parties ainsi que des documents soumis par les avocats. De même en Inde, le système SUVAS (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software) traduit automatiquement les documents judiciaires entre l'anglais et les langues locales.

En France, le droit actuel ne laisse certes qu'une place limitée, voire nulle, à des solutions automatisées.

Le code de procédure pénale prévoit que, dans tous les cas où un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci doit être choisi sur une liste nationale ou locale d'experts judiciaires, ou à défaut sur la liste des interprètes et traducteurs prévue pour les procédures relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne majeure n'ayant pas la qualité d'expert pouvant toutefois être désignée en cas de nécessité.

Le droit européen semble, lui aussi, imposer le recours à des interprètes humains93(*).

La mise en place d'outils de transcription automatique des échanges lors des auditions ou audiences présenterait sans doute moins de difficulté juridique, et pourrait alléger ou compléter le travail effectué par les greffes94(*), mais ce poste de dépense n'entre pas dans la catégorie des frais de justice.

L'opportunité apportée par les nouvelles technologies justifie de mettre l'accent sur leur exploration afin de déterminer les cas d'usage et préparer, le cas échéant, une évolution de la législation sur le sujet.

Sur cette question, une collaboration interministérielle s'impose, par exemple avec la police et la gendarmerie nationales qui expérimentent des outils de transcription et de traduction automatisées, tels que le logiciel PAROLE pour la police. La délégation interministérielle au numérique (Dinum) devrait également être pleinement associée à ces travaux. Enfin, au sein même du ministère de la justice, l'administration pénitentiaire pourrait tirer elle aussi parti de solutions sécurisées d'interprétariat instantané pour les échanges avec des détenus maîtrisant mal la langue française95(*).

Recommandation : moderniser la gestion des prestations d'interprétariat et de traduction :

- augmenter le nombre d'interprètes-traducteurs contractuels pour certaines langues, après évaluation coût/bénéfice en fonction du volume de prestations nécessaire dans une juridiction donnée ;

- en lien avec la direction interministérielle du numérique (Dinum) et les autres directions des ministères de la justice et de l'intérieur, expérimenter le recours à l'intelligence artificielle afin de déterminer dans quels cas l'intervention d'un interprète-traducteur assermenté pourrait être rendue facultative, sous le contrôle du magistrat.

* 92 Cour de cassation, Préparer la Cour de cassation de demain : Cour de cassation et intelligence artificielle, avril 2025.

* 93 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

* 94 Réalisation de procès-verbal d'auditions, notes d'audience, retranscription des échanges en phase d'instruction, etc.

* 95 Voir L'IA au service de la justice : stratégie et solutions opérationnelles, rapport au garde des sceaux d'un groupe de travail coordonné par Haffide Boulakras, directeur adjoint de l'école nationale de la magistrature (ENM), juin 2025.