C. LES ÉCO-CONTRIBUTIONS DOIVENT RESPECTER LE PRINCIPE DU « POLLUEUR-PAYEUR »

Les éco-organismes ne sont pas des institutions publiques, mais relèvent du droit privé. Cependant, les éco-organismes ne sont pas autorisés à dégager des bénéfices, et par conséquent, leur équilibre économique est uniquement guidé par leurs dépenses, lesquelles doivent répondre aux obligations formulées dans le cahier des charges de la filière REP. L'enveloppe des recettes à percevoir est donc d'un montant connu à l'avance.

Ces cahiers des charges sont au coeur du fonctionnement des filières REP. L'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose que chaque cahier des charges est fixé par arrêté du ministre de l'environnement, et qu'il doit préciser « les objectifs et modalités de mise en oeuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage ». À titre d'exemple, des extraits du cahier des charges de la filière des éléments d'ameublement sont présentés.

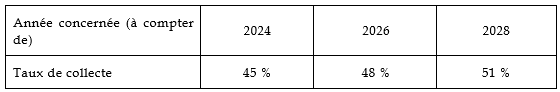

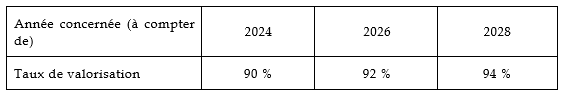

Extraits du cahier des charges de la filière des éléments d'ameublement

Objectif global de collecte

L'objectif annuel de collecte est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) d'éléments d'ameublement qui ont été collectés durant l'année considérée.

Objectif de valorisation

Le taux de valorisation est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) d'éléments d'ameublement entrant l'année considérée dans une installation de valorisation.

Source : commission des finances, d'après l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement

Les éco-organismes sont financés par une « éco-contribution », versée par les entreprises qui leur sont adhérentes. Cette éco-contribution finance l'ensemble des obligations des fabricants et distributeurs (prévention, collecte, tri, recyclage des déchets, etc.).

L'éco-contribution est obligatoire pour les producteurs qui n'ont pas mis en place un système individuel de traitement des déchets, que cette absence soit voulue ou non, comme le rappelle d'ailleurs une décision de la cour administrative d'appel de Paris de 2014 : « si la contribution financière versée supportée par les producteurs et répercutée à l'identique jusqu'au consommateur final ne constitue pas un prélèvement fiscal, elle représente cependant une charge obligatoire, qui augmente le prix des produits »23(*).

En outre, la Cour des comptes se déclare compétente pour contrôler les éco-organismes au titre de l'article L. 111-7 du code des juridictions, au motif qu'elle considère que les éco-organismes sont des « organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire. »24(*) Les magistrats financiers ont par ailleurs procédé à de nombreux contrôles des éco-organismes25(*).

Toutefois, bien qu'elle soit obligatoire, l'éco-contribution n'est pas considérée comme une imposition de toute nature, mais elle est davantage assimilée à une redevance. Le Conseil d'État a en effet estimé dans une décision de 2017 que « la contribution financière versée à l'organisme agréé constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par celui-ci », et que pour cette raison, « elle ne saurait être regardée [...] comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique »26(*). Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un avis que le Conseil d'État a rendu le 11 juillet 2011 sur cette même question. Pour cette raison, bien qu'elles représentent des milliards d'euros, les éco-contributions ne figurent pas dans le budget de l'État.

Extrait de l'avis du Conseil d'État,

9ème et 10ème sous-sections

réunies,

11 juillet 2011, n° 346698

« 4. Il résulte des dispositions précitées que tout producteur qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de la consommation des ménages est tenu, soit de pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise, soit de recourir, pour l'élimination de ses emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé avec lesquels il passe un contrat conforme aux clauses d'un cahier des charges. Lorsque le producteur opte pour la seconde branche de cette alternative, la contribution financière versée à l'organisme agréé mentionné à l'article 4 du décret du 1er avril 1992, si elle se rattache à l'exercice d'une mission d'intérêt général qui consiste à organiser sur le territoire national la collecte sélective, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique des emballages ménagers, constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par cet organisme, consistant à réaliser, pour son compte, les prestations ayant pour but d'éliminer les résidus d'emballages et ne saurait être regardée comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique. »

Source : site internet du Conseil d'État

En effet, bien qu'elle soit répercutée sur le prix des produits, l'éco-contribution ne saurait être assimilée à une taxe sur la valeur ajoutée. Elle est censée incarner le principe du « pollueur-payeur », c'est-à-dire qu'elle doit représenter le prix à payer pour les producteurs pour la gestion des externalités négatives - en l'occurrence la production de déchets - liées à leurs activités. L'éco-contribution doit donc être considérée comme une redevance sur la production, et non pas comme une taxe sur la consommation.

C'est par ailleurs la raison pour laquelle le montant de l'éco-contribution n'est en général pas indiqué sur la facture du consommateur final, sauf pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (article L. 541-10-20 du code de l'environnement), et celle des éléments d'ameublement (article L. 541-10-21 du même code).

Par ailleurs, l'indication du montant sur la facture, qui est une mesure issue de la loi Agec, est critiquable. Elle conduit en réalité à assimiler les éco-contributions à une taxe sur la valeur ajoutée, et à faire peser la responsabilité des filières sur le citoyen. Ce transfert de responsabilité va à l'encontre du principe de « pollueur-payeur », qui constitue le fondement même des filières REP.

* 23 Cour administrative d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n°12PA02969.

* 24 Extrait de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières, cité par le rapporteur de la Cour des comptes, Tome I du rapport public annuel de 2016 à la page 146 pour justifier de la compétence de la Cour à contrôler les éco-organismes.

* 25 La Cour des comptes a notamment consacré un chapitre de son rapport annuel de 2020 aux éco-organismes, ainsi que celui de 2016.

* 26 Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, n°408425. Le cas d'espèce portait sur le recyclage et au traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport.