B. PERMETTRE AUX JEUNES DE MIEUX S'INSÉRER DANS LE PARC SOCIAL

Les jeunes sont de moins en moins représentés dans le parc social : entre 1984 et 2013, la part des moins de 30 ans parmi les locataires est passée de 24 % à 8 % du fait du vieillissement de la population et d'une rotation faible du parc.

De plus, les règles de priorisation, qui valorisent l'ancienneté et les familles, sont inadaptées aux jeunes. Leur mobilité ainsi que leurs besoins à court terme s'accordent mal avec les délais d'attribution. Pour lutter contre une forme de « non-recours » des jeunes au logement social, les rapporteurs estiment important d'inscrire la demande d'un logement social dans un « moment de la vie », d'évaluer les effets de la cotation sur la demande des jeunes et d'améliorer leur prise en compte dans les conventions intercommunales d'attribution.

L'offre de logements sociaux doit aussi être davantage adaptée aux besoins des jeunes. Le parc social compte peu de petits logements et ils sont extrêmement demandés. Les objectifs du Fnap prévoient l'orientation de la moitié de la production vers ces petits logements, mais il faut agir en amont, en développant un modèle économique pour ces logements dont le loyer au mètre carré ne permet pas d'équilibrer l'opération.

Pour donner des marges de manoeuvre aux bailleurs sociaux, les rapporteurs recommandent d'exonérer les résidences universitaires de la RLS, en contrepartie d'engagements.

Les résidences en gestion déléguée n'y sont pas soumises : cela pénalise les bailleurs qui ont développé une gestion locative destinée aux étudiants !

C. DÉVELOPPER L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DES JEUNES

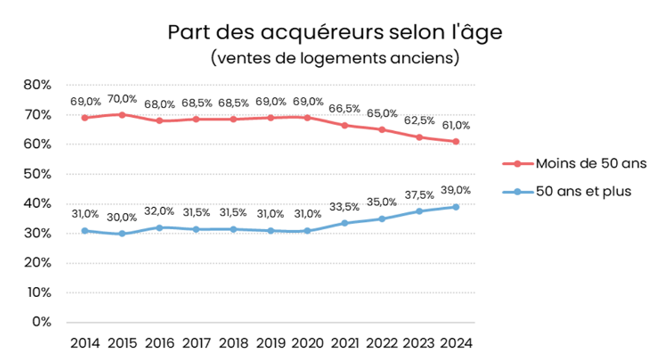

Longtemps facilitée par des taux favorables, la propriété est de plus en plus l'apanage des plus aisés et des plus âgés. Les plus de 50 ans représentent aujourd'hui près de 40 % des achats dans l'ancien contre 30 % en 2015 ! Pourtant, les jeunes ne sont pas moins attirés que leurs aînés par la propriété : c'est toujours une aspiration forte, synonyme de stabilité, d'ancrage et de réussite sociale.

Les rapporteurs souhaitent que soit menée une réflexion pour soutenir de manière ciblée l'accession à la propriété des jeunes générations, en associant, sur le modèle de pays du nord de l'Europe, un encouragement à l'épargne et des bonifications de taux d'intérêt afin d'assurer une action contracyclique.

Les rapporteurs recommandent de proroger la généralisation du PTZ dans le neuf au-delà de 2027 afin de pouvoir observer ses effets sur les jeunes primo-accédants : déjà en 2024, les moins de 35 ans représentaient 68 % des bénéficiaires du PTZ.

Il faut aussi soutenir le développement du bail réel solidaire (BRS). Or la réussite des opérations tient souvent de politiques volontaristes d'élus locaux et d'une culture locale de l'accession sociale à la propriété. Les rapporteurs souhaitent donc encourager l'inscription d'un volet « accession sociale » à la propriété au sein des programmes locaux de l'habitat.

Accompagner le développement du BRS signifie aussi anticiper les parcours résidentiels. Afin d'éviter un goulet d'étranglement à la revente des BRS, les rapporteurs recommandent donc d'ouvrir le PTZ aux reventes de logements acquis via un BRS.