PROGRAMMER, ACCOMPAGNER, INNOVER :

25 CLÉS

POUR LE LOGEMENT DES JEUNES

Les rapporteurs ont retenu une acception volontairement large de la notion de public « jeune », afin d'inclure dans leurs travaux aussi bien les mineurs apprentis que les jeunes actifs ou les ménages primo-accédants. Le présent rapport considère donc comme « jeunes » les personnes âgées de 16 à 29 ans, tout en accordant, à certains moments, une attention particulière à la tranche d'âge des 18-25 ans.

En revanche, demeurent hors du champ du rapport les besoins en accompagnement social spécifiques de certains publics vulnérables (jeunes en situation de handicap, jeunes de l'aide sociale à l'enfance, jeunes délinquants, mineurs non accompagnés, etc.), qui ne relèvent pas de la compétence de la commission des affaires économiques.

I. MALGRÉ UN CONTEXTE QUI DEVRAIT L'ÉRIGER EN PRIORITÉ, LE LOGEMENT DES JEUNES RESTE MAL APPRÉHENDÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES

A. IL EST URGENT D'AGIR FACE À DES JEUNES DE PLUS EN PLUS PRÉCAIRES ET DES LOGEMENTS DE PLUS EN PLUS RARES

1. Les jeunes, une population plus précaire que la moyenne, et qui l'est de plus en plus

La situation économique et sociale des jeunes est alarmante. Toutes les auditions menées par les rapporteurs l'ont rappelé. Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle : de nombreux rapports publiés depuis 2021 ont alerté sur la précarisation grandissante des jeunes, tout particulièrement vis-à-vis du logement, à l'instar du rapport du Conseil d'orientation de la jeunesse et du Conseil national de l'habitat, intitulé « Logement des jeunes, une urgence sociale »1(*). Tous font le même constat : les jeunes représentent la tranche d'âge la plus affectée par la pauvreté et cet écart avec la population générale ne fait que se creuser sur une tendance longue, malgré une relative amélioration de la situation après sa forte dégradation lors de la crise Covid-19.

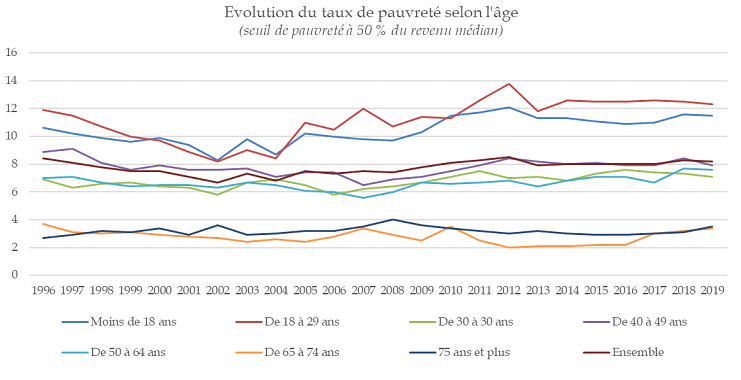

Peut-être plus encore que son niveau, c'est l'augmentation de la précarité des jeunes qui inquiète. Entre 2002 et 2019, leur taux de pauvreté, calculé avec un seuil à 50 % du revenu médian, a augmenté de plus de 4 points2(*) : hormis les moins de 18 ans, aucune autre tranche d'âge n'a connu

d'augmentation équivalente de son taux de pauvreté.

Source : Observatoire des inégalités, d'après l'Insee

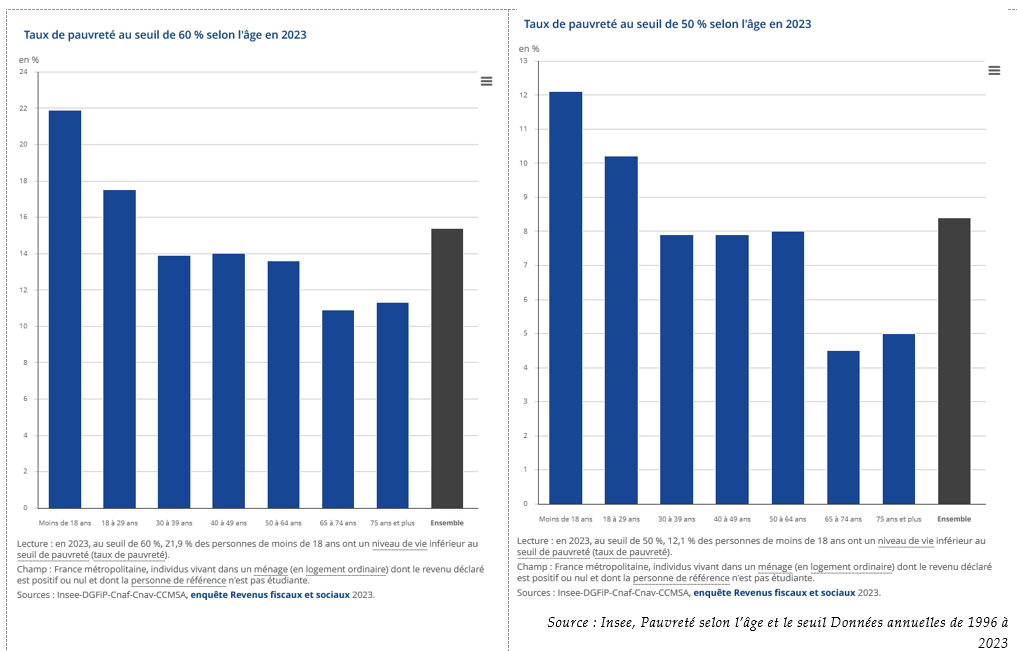

Avec un seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian, environ 1,3 million de jeunes, soit 16,4 % des 18-29 ans étaient pauvres en 2021 : leur taux de pauvreté était déjà de deux points supérieur à celui de la population générale qui s'élevait à 14,5 %. En 2023, il atteignait 17,5 %, soit plus de deux points au-dessus du taux de l'ensemble de la population (15,4 %).

Quel que soit le seuil de pauvreté monétaire retenu, les moins de 29 ans sont les touchés.

La précarité touche tous les publics jeunes, qu'ils soient étudiants, jeunes actifs ou en formation.

Malgré la diversité de leurs situations, les étudiants représentent une population fortement touchée par la précarité : en moyenne, leurs ressources - issues des salaires, des aides de la famille et des aides publiques - s'élèvent à 1 129 € par mois. Pour les 44 % des étudiants qui déclarent exercer une activité rémunérée pendant l'année universitaire, ce qui inclut les étudiants suivant une formation en apprentissage, le revenu moyen déclaré s'élève à 835 €. Près de 60 % d'entre eux estiment cette activité « indispensable pour vivre » et subvenir à leurs besoins3(*).

La précarisation des jeunes touche aussi les actifs. Selon l'observatoire des inégalités, en trente ans, la part de jeunes diplômés depuis moins de cinq ans occupant un emploi précaire est passée de 13 % à 22 %4(*).

Enfin, quelque 1,6 million de jeunes entre 15 et 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation5(*). Couramment désignés par le terme « Neet »6(*), ces jeunes en décrochage représentent 13,9 % de leur tranche d'âge. Malgré une forte hétérogénéité, ils se caractérisent par de faibles ressources : en moyenne 6 130 € annuels contre 13 630 € pour les actifs et 8 240 € pour les étudiants.

2. Face à la crise du logement, les jeunes cumulent

des facteurs

de précarité qui les rendent

particulièrement vulnérables

La crise du logement, qui s'est aggravée depuis 2022, touche tous les secteurs du logement, qu'il s'agisse du neuf ou de l'ancien, du parc privé ou du parc social. Pour l'ensemble des ménages, le logement est le premier poste de dépenses, loin devant l'alimentation ou les transports : il représente 27,3 % de leurs dépenses de consommation contre 15,9 % pour l'alimentation ou 12,9 % pour les transports en 20237(*).

Pour les jeunes, qui sont structurellement sensibles à l'égard du logement, l'impact de cette crise est décuplé.

Alors qu'ils sont déjà plus précaires que le reste de la population, les jeunes ont des contraintes spécifiques qui restreignent de fait l'offre de logements à leur disposition et augmentent leur exposition à la concurrence de publics plus stables et plus solvables mais aussi, dans les territoires touristiques, de la clientèle de la location meublée. Besoin de proximité géographique avec un lieu d'enseignement ou de formation en apprentissage, souvent en zone tendue, absence de flexibilité sur la date d'emménagement, durée de location souvent courte, demande d'un logement de petite surface, souvent meublé... : ces contraintes sont autant de « facteurs de précarité », qui contribuent à augmenter la dépense dédiée au logement et réduire la qualité de ce dernier.

Dès lors, le poids du logement dans les revenus des jeunes est encore plus marqué que pour le reste de la population. Une fois retranchées les aides au logement, on estime que le « taux d'effort net » des jeunes à l'égard du logement s'élevait à 22 % pour les 18-25 ans et à 18,5 % pour les 25-29 ans, contre 10,3 % pour la population générale en 20068(*).

Depuis 20 ans, le taux d'effort net de l'ensemble de la population a augmenté, passant de 18,3 % en 2013 à 20,5 % en 2022. Il est près de trois fois plus important pour les locataires du secteur libre - à 28,2 % - que pour les propriétaires non-accédant - à 10,1 %. Or les jeunes se logent à 70 % sur le marché locatif privé. Même dans le parc social, ce taux d'effort net atteint 24,6 % en 20229(*).

Les jeunes sont plus affectés que l'ensemble de la population par le mal-logement. Qu'il s'agisse d'un logement trop petit, en situation de surpeuplement, de médiocre qualité ou d'une passoire énergétique, la Fondation pour le logement des défavorisés (ancienne Fondation Abbé Pierre) démontrait dès 201310(*) que les jeunes étaient les premières victimes du mal-logement : parmi les 18-28 ans ne vivant pas chez leurs parents, ils étaient près de 30 % à vivre dans un logement trop petit contre 16 % dans l'ensemble de la population, et près de 30 % à avoir des difficultés à se chauffer contre 24 % dans l'ensemble de la population. Une étude menée à l'échelle européenne en 202011(*) confirme ce constat : en 2019, près d'un quart des 15-29 ans vivait en surpeuplement, contre 15 % pour le reste de la population.

Les chiffres du mal-logement des jeunes masquent une réalité de plus en plus prégnante : celles de jeunes contraints de demeurer au sein du domicile familial faute de solution alternative mais aussi celle des quelque 600 000 personnes hébergées chez des tiers à d'autres titres, qui sont 80 000 de plus qu'en 2013. Dans ces cas, l'hébergement chez les parents ou les tiers est certes une soupape de sécurité mais il invisibilise les difficultés de logement.

En outre, au départ du domicile familial, nombre de jeunes se tournent vers le parc privé non pas pour accéder, enfin, à un logement autonome, mais par défaut, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir de logement dédié en résidence jeunes. Ils se tournent alors vers les logements les plus abordables possible, parfois en colocation.

La colocation dans le parc privé, une

solution pour de nombreux jeunes

qui demeure onéreuse et n'est pas

toujours voulue

Il n'existe pas de recensement précis de la colocation dans le parc privé. L'Insee recense les « ménages complexes », dont font partie les colocations. Ils sont estimés à 1,2 million en 2019 soit 3,9 % du total des ménages. En 2022, le loyer moyen en colocation était de 439 € charges comprises contre 556 € pour un studio. Cette moyenne cache évidemment de grandes disparités en fonction des secteurs. En province, le loyer moyen en colocation est de 394 € contre 804 € à Paris. Majoritairement étudiante, la colocation attire surtout des jeunes de moins de 30 ans, qui représentent 80 % des demandeurs. L'âge moyen des demandeurs, à 27 ans, est en augmentation constante depuis 10 ans.

Sources : Insee, La carte des colocs, USH

Loin d'être limitées aux zones tendues, les difficultés n'épargnent pas les jeunes ruraux et frappent lourdement les jeunes ultramarins.

Comme relevé par la mission de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la pauvreté en milieu rural12(*) : « le sujet du logement est apparu comme un sujet de préoccupation important pour les jeunes qui évoquent notamment l'insalubrité, ses effets sur les conditions de vie (froid, santé, etc.) et la facture énergétique qui pèse sur les budgets ». « Face à ces difficultés, les acteurs notent, particulièrement dans les territoires ruraux, la montée de phénomènes de cabanisation, qui vont de la simple voiture, à l'aménagement de caravanes, yourtes, chalets, notamment dans des régions où les jeunes parviennent à obtenir un emploi mais sans pouvoir se loger. ».

Les spécificités des territoires ultramarins contribuent également à décupler les difficultés des jeunes à se loger. Ces territoires, exposés à des conditions météorologiques parfois extrêmes et à des aléas climatiques, souffrent de la pénurie de logements et de logements indignes. Parmi les jeunes ultramarins interrogés lors de la récente consultation du Conseil d'orientation de la jeunesse, 43 % indiquent avoir rencontré des difficultés d'accès au logement sur leur territoire dont 39 % en raison du coût du logement, plus de 31 % en raison de difficultés d'accès à un logement social et 28 % en raison du manque d'offre de logement13(*).

Quant aux quelque 40 000 étudiants ultramarins qui viennent s'installer chaque année dans l'hexagone, ils rencontrent des difficultés d'accès au logement accrues par l'éloignement alors que leur mobilité étudiante est pourtant décisive pour leur formation, leur insertion et le développement des compétences en outre-mer.

Enfin, l'accès des jeunes à la propriété est structurellement délicat : leur taux de pauvreté et la part que représentent le logement, l'alimentation et les transports dans leur revenu ne leur permettent pas d'épargner suffisamment pour se constituer un apport. Cet accès est d'autant plus complexe en période de taux d'intérêt élevés qui renchérissent le coût de l'emprunt.

3. Un défi quantitatif mais aussi politique : faute d'accéder à l'autonomie au moment voulu, on reste aujourd'hui « jeune » plus longtemps qu'hier

L'importance démographique des jeunes ne baisse pas. En 2025, la classe d'âge des 15 à 29 ans compte 12,1 millions de jeunes, soit 165 000 jeunes de plus qu'en 2010. L'accroissement du nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur depuis les années 1960 renforce cette pression démographique. La population étudiante a augmenté de 6 % entre 2020 et 202414(*).

Certes, du fait du vieillissement de la population, le poids des jeunes dans la population française tend à s'amoindrir. La part des jeunes dans la population française a légèrement reculé depuis une vingtaine d'années : de 20,3 % en 1999, elle est passée à 18,5 % en 2010 puis à 17,8 % en 2015 pour atteindre 17,7 % en 2025 selon l'Insee15(*). La part des jeunes dans la population devrait s'infléchir à horizon 2050 pour atteindre 15,7 %.

Mais on reste « jeune » de plus en plus longtemps. Au-delà des projections démographiques, le phénomène d'« allongement de la jeunesse » est documenté par les travaux du sociologue Olivier Galland : entrée plus précoce dans l'adolescence, prolongement des études, report de l'âge du mariage et du premier enfant et décohabitation tardive du domicile parental sont autant de phénomènes qui tendent à retarder le passage à l'âge adulte et ainsi à élargir le spectre de la population des « jeunes » - c'est d'ailleurs pour cette raison que les rapporteurs ont choisi de prendre en compte les jeunes de 18, voire de 16, à 29 ans.

En 2020, on se marie en moyenne pour la première fois à 33,1 ans pour les hommes et 31,5 ans pour les femmes, des âges en augmentations respectives de 3,6 ans et de 4,1 ans depuis 1996. L'âge moyen à la naissance du premier enfant (28,9 ans en 2020) a aussi connu une hausse de 4,7 ans depuis 1967.

Ces facteurs qui s'ajoutent aux difficultés d'insertion sur le marché du travail ont eu pour effet de reporter l'âge de départ du domicile parental : en 1973, les 25-29 ans n'étaient que 13,8 % à habiter chez leurs parents, tandis qu'ils sont 20,5 % en 2013. Les données de l'Insee montrent clairement une corrélation entre l'évolution du taux de cohabitation des jeunes et celle du taux de chômage des jeunes. Plus il est difficile de s'insérer sur le marché du travail, plus il est difficile d'accéder à un logement indépendant. En 2022, les jeunes « décohabitent » en moyenne à 23,4 ans.

Aujourd'hui, près de 5 millions d'adultes vivent chez leurs parents. Ce phénomène des « Tanguy », terme popularisé par la comédie d'Étienne Chatiliez est symptomatique de la crise du logement et de ses effets sur les jeunes adultes. Lorsque cette situation s'éternise, elle est un frein majeur à l'autonomie, notamment pour ceux qui ne sont plus étudiants et de surcroît, en couple. Entre 2013 et 2020, le nombre de jeunes concernés a augmenté de 250 000 pour atteindre 4,9 millions dont 2,4 millions d'étudiants mais aussi 1,3 million de personnes en emploi et 600 000 personnes au chômage16(*).

Lorsque ces situations sont subies, leurs conséquences sociales et politiques ne doivent pas être sous-estimées.

Comment se projeter dans la vie lorsqu'on ne parvient pas à accéder à un logement autonome ? Le logement conditionne l'accès à l'emploi et comme le rappelle l'Institut Montaigne, « les problématiques de mobilité sont parmi les premiers facteurs explicatifs du chômage, notamment chez les jeunes17(*) ».

Les difficultés d'accès au logement des jeunes d'aujourd'hui peuvent en outre alimenter un sentiment de déclassement par rapport aux générations précédentes qui ont pu se loger plus facilement, alors que les jeunes Français sont déjà parmi les plus pessimistes d'Europe18(*).

Au-delà de la comparaison avec les générations précédentes, l'accès au logement autonome est un signe de réussite sociale. Les travaux de la sociologue Pascale Dietrich Ragon, chercheuse à l'Ined, mettent en exergue les motivations à décohabiter des jeunes issus des classes populaires, entre nécessaire réduction des temps de transports d'un côté, et ancrage dans un milieu plus valorisé socialement de l'autre : « ceux qui vivent dans des quartiers disqualifiés aspirent à les mettre à distance afin de favoriser leur réussite sociale19(*) ». Dès lors, selon la sociologue, « quitter le foyer familial au moment de s'engager dans l'enseignement supérieur est vécu comme un facteur de réussite20(*) ».

* 1 Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ) & Conseil national de l'habitat (CNH), Logement des jeunes : une urgence sociale ! janvier 2025.

* 2 Observatoire des inégalités, d'après les données de l'Insee.

* 3 Étude de l'observatoire de la vie étudiante sur les conditions de vie des étudiants, 2023.

* 4 Les jeunes adultes peu diplômés, marqués par le travail précaire, Observatoire des inégalités, publié le 23 juin 2023, consulté le 22 septembre 2025.

* 5 Quentin Francou, Injep, 27 janvier 2020.

* 6 Acronyme anglais de « not in employment, education or training ».

* 7 Insee, Dépenses de logement, paru le 21 novembre 2024.

* 8 Le Logement autonome des jeunes, Conseil économique, social et environnemental, janvier 2013.

* 9 France, portrait social, édition 2024 Insee.

* 10 18e rapport sur l'État du mal-logement en France 2013

* 11 6e Regard sur le mal-logement en Europe 2021, Feantsa et Fondation Abbé Pierre.

* 12 Igas, Pauvreté et conditions de vie des jeunes dans le monde rural : Comment adapter les réponses institutionnelles ? janvier 2025.

* 13 Jeunes d'outre-mer : garantir l'égalité des chances pour tous, rapport du COJ adopté le 11 juillet 2025.

* 14 Circulaire n° 6500/SG du Premier ministre aux préfets de région et recteurs de région académique, 25 août 2025.

* 15 Population par sexe et groupe d'âges, données annuelles de l'Insee 2025.

* 16 « Les « Tanguy », le retour », Fondation pour le logement des défavorisés, 2024.

* 17 Rapport « Classes moyennes : les nouvelles clés d'accès à la propriété », Institut Montaigne, 2025 : selon un sondage OpinionWay pour la Fondation Apprentis d'Auteuil publié le 14 novembre 2024 auprès de jeunes de 18 à 25 ans, 76 % des sondés disent avoir déjà renoncé à un emploi ou une formation pour une question de mobilité. 61 % des personnes concernées invoquent des horaires inadaptés ou un manque d'accessibilité des transports publics, 56 % l'absence d'un moyen de transport personnel.

* 18 Étude menée par la fondation britannique Varkey en 2024.

* 19 Les étudiants des catégories populaires face à la décohabitation familiale, Pascale Dietrich-Ragon, Terrains & travaux, revue de sciences sociales, 2021/1.

* 20 Article « Logement : les étudiants parisiens fuient la capitale, devenue inabordable, pour la Seine-Saint-Denis », Le Monde, publié le 25 août 2025.