B. LE LOGEMENT DES JEUNES PÂTIT DE SON

POSITIONNEMENT

À L'INTERSECTION DE PLUSIEURS POLITIQUES PUBLIQUES

1. Le logement des jeunes souffre d'un manque

de vision

stratégique et d'un déficit de pilotage

L'action publique en faveur du logement des jeunes n'est pas pilotée par une seule autorité politique identifiée. Elle s'inscrit dans un cadre nécessairement interministériel associant les ministères du logement, du travail et de l'emploi, de l'économie, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou encore de la santé. Chaque segment de politique publique répond aux besoins d'un champ du logement des jeunes (étudiant, saisonniers, agents publics, jeunes vulnérables), sans vision d'ensemble systématique.

Cette dissémination conduit à un « soutien fragmenté » des pouvoirs publics au logement des jeunes. La Cour des comptes le dénonce dans le volet de son rapport public annuel consacré à l'accès au logement des jeunes : « la question du logement des jeunes est compartimentée en différents silos administratifs ; elle est intégrée à des objectifs plus larges ou, au contraire, ne cible que des publics spécifiques21(*) ».

Le logement des jeunes est souvent inscrit dans le cadre d'autres politiques publiques, comme celle en faveur de l'insertion sociale ou professionnelle, de l'emploi ou de lutte contre la pauvreté, ce qui émiette les démarches en faveur des jeunes précaires, des jeunes actifs, des jeunes étudiants ou encore d'autres statuts.

Plus précisément, la délégation interministérielle à la jeunesse, à l'éducation populaire et à la vie associative (Djepva), que les rapporteurs ont auditionnée, a indiqué qu'elle ne pilotait « pas de dispositif ni de programme concernant le logement des jeunes, ce sujet relevant d'autres départements ministériels [...] et des collectivités territoriales. » Néanmoins, elle « participe depuis 2014 au sein des principales instances interministérielles au suivi de ces politiques en portant les demandes faites par les jeunes en matière de logement et leur souhait d'être associés à la co-construction des politiques publiques qui les concernent22(*). »

En l'absence de politique ès qualités, cette « fragmentation des actions publiques » a des conséquences en matière de suivi budgétaire. Dans le rapport précité, la Cour des comptes déplore la difficulté de recenser et de synthétiser les coûts des politiques publiques en faveur des jeunes : « Les financements dépendent de différents acteurs, dans des configurations variables selon les territoires, et sont souvent intégrés dans des enveloppes plus globales. Lorsqu'elles relèvent de la politique du logement, ces enveloppes ne détaillent pas le budget consacré aux jeunes. A contrario, celles de la politique de la jeunesse ou de la lutte contre la pauvreté ne détaillent pas les financements destinés au logement. Certains financements sont pérennes et d'autre liés à des appels à projets. Dans ce contexte, les pouvoirs publics sont dans l'incapacité d'estimer les synergies existantes ou l'efficacité des actions menées. »

Il existe un document de politique transversale en faveur de la jeunesse annexé au projet de loi de finances, dit « orange » budgétaire. Néanmoins, les crédits des politiques en faveur du logement bénéficiant spécifiquement à la jeunesse ne peuvent pas toujours être distingués. C'est le cas par exemple des dispositifs suivants, qui déploient une action en faveur des jeunes qui dépasse le seul champ du logement :

- le dispositif « Un chez-soi d'abord jeunes » (220 places en 2023, perspective de 600 places en 2028) ;

- le dispositif Accès au logement et à l'emploi des jeunes (119 jeunes en bidonvilles bénéficiaires depuis 2020) ;

- le volet logement du Contrat engagement « jeunes en rupture » qui s'adresse aux jeunes sans revenu et éloignés du service public de l'emploi, et qui cumulent certaines difficultés.

D'autres dispositifs d'aides indirectes, comme celles liées au logement versées par les Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) ne sont pas non plus détaillées.

En revanche, en matière d'APL, des mesures sont spécifiquement applicables aux jeunes - par exemple pour tenir compte des étudiants boursiers : les crédits bénéficiant spécifiquement aux jeunes s'élevaient à 2,782 milliards d'euros au sein du projet de loi de finances pour 2025.

2. Une politique publique centrée sur les étudiants malgré la porosité grandissante des statuts des jeunes

La focale des politiques publiques en faveur du logement étudiant, qui répond à des besoins évidents, tend à occulter les jeunes non-étudiants.

Les étudiants forment un sous-ensemble de la population doté d'une organisation structurée, notamment grâce à leurs syndicats qui leur confèrent une visibilité politique. Leurs difficultés d'accès au logement, mises en exergue à chaque rentrée universitaire et décuplées par une multiplication par six du nombre d'étudiants depuis les années 1960, ont justifié la construction progressive d'une politique publique identifiée, avec un parc immobilier spécifique, un opérateur principal, le Crous, et des aides spécifiques, formant, pour reprendre l'expression de la Cour des comptes, « une véritable sous-catégorie de la politique du logement23(*) ».

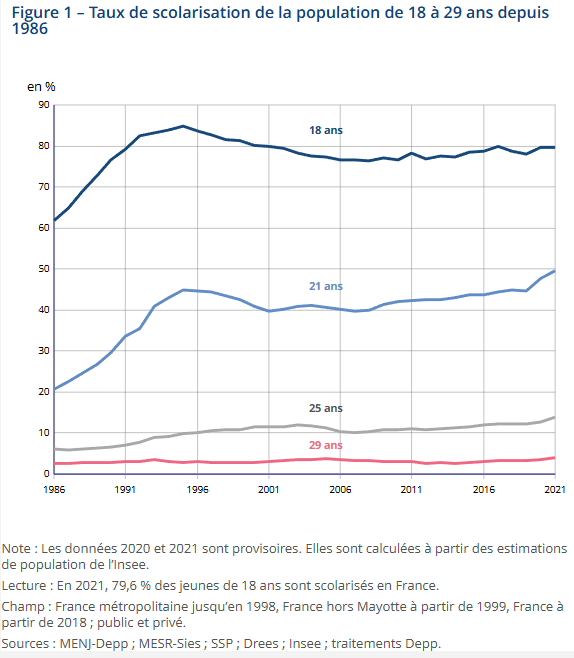

Pourtant, à partir de 21 ans, on compte davantage de jeunes non-étudiants que de jeunes étudiants.

Source : Portrait social de la France, Insee, édition 2023

En outre, les statuts des jeunes sont multiples et de plus en plus mouvants : jeunes en apprentissage, en professionnalisation, en contrat « éducation jeunes » (CEJ), stagiaires en formation professionnelle, demandeurs d'emploi, jeunes en parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea), étudiants, étudiants salariés, jeunes « Neet », jeunes effectuant des allers-retours de l'un vers l'autre statut, jeunes occupant un emploi saisonnier... Les frontières sont de plus en plus floues entre jeunes étudiants et jeunes actifs.

Le lancement du plan national pour le logement étudiant en septembre dernier est révélateur de ce ciblage essentiellement estudiantin. Il vise à atteindre, d'ici 2027, l'objectif de production de 30 000 nouvelles places en logements étudiants à vocation sociale et de 15 000 logements locatifs intermédiaires, sous forme de résidences-services. Bien que ces dernières puissent être mobilisées en faveur des étudiants comme des jeunes actifs, ce plan se concentre tout particulièrement sur les étudiants, à la fois au niveau des outils mobilisés et de ses modalités de pilotage.

Pour les rapporteurs, les jeunes actifs devraient être systématiquement intégrés au sein des objectifs et plans nationaux en faveur du logement des jeunes afin de mieux tenir compte de la porosité des statuts étudiants et de la majorité de non-étudiants au sein des jeunes dès 21 ans.

3. Le logement des jeunes souffre d'une « précarité statistique »

Pour reprendre l'expression de la Fondation sur le logement des défavorisés, le logement des jeunes fait l'objet d'une « précarité statistique » : de nombreux paramètres importants pour certaines études ne font l'objet d'aucun suivi ou alors de retards de l'administration, contribuant à invisibiliser des phénomènes inquiétants - tels que celui des « Tanguy », mentionnés plus haut. Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont constaté le manque de données harmonisées dont disposent les différents acteurs sur le logement des jeunes.

Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) déplore par exemple le manque de données harmonisées entre services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de différents départements, qui ne permet pas d'analyser les besoins à l'échelle régionale24(*).

Au-delà, la connaissance du parc de logements mobilisables au profit des jeunes est lacunaire :

- environ 70 % des jeunes se logent dans le parc « diffus » - c'est-à-dire le parc locatif privé, qui ne leur est pas dédié ;

- les résidences sociales dédiées aux jeunes actifs ne font pas l'objet d'un agrément spécifique permettant de les distinguer, ce qui fragilise les données concernant le nombre de lits disponibles à destination des jeunes ;

- les données concernant les foyers de jeunes travailleurs (FJT), gérés par des tiers associatifs, sont, elles aussi, difficiles à fiabiliser et incomplètes dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

- le ministère du logement ne dispose pas de données affinées sur l'accès des jeunes à différents dispositifs qui les concernent pourtant au premier chef, étant réservés aux primo-accédants, tels que les prêts à taux zéro ou le dispositif du bail réel solidaire ;

- le recensement des logements utiles aux saisonniers est lui aussi quasi inexistant, comme le rappelle la Cour des comptes25(*).

* 21 Rapport public annuel de la Cour des comptes, volet « 2. Accès des jeunes au logement », 2025.

* 22 Réponses au questionnaire écrit de la Djepva.

* 23 Rapport public annuel de la Cour des comptes, volet « 2. accès des jeunes au logement », 2025.

* 24 Mission d'évaluation relative à la mise en place d'un SIAO unifié en Ile-de-France, Inspection générale des affaires sociales, juin 2021, citée par le rapport de l'institut Paris-Région sur l'insertion professionnelle des jeunes, septembre 2024.

* 25 Rapport sur le logement des travailleurs saisonniers, Cour des comptes, 4 juillet 2025.