C. UNE PRIORITÉ : CRÉER LES CONDITIONS D'UNE PROGRAMMATION TERRITORIALISÉE DU LOGEMENT DES JEUNES

La segmentation des politiques publiques en faveur du logement des jeunes se traduit aussi par des données incomplètes et une capacité de projection et d'évaluation des besoins lacunaire.

1. Le logement des jeunes doit faire l'objet d'une programmation pluriannuelle et territorialisée

Il n'existe aucun dispositif national d'identification, d'évaluation et de planification exhaustif des besoins en logements des jeunes. Seuls les programmes locaux de l'habitat (PLH) prennent en compte cette dimension. Or tous les territoires ne sont pas dotés d'un PLH.

Les programmes locaux de l'habitat

Le PLH est un document de planification locale qui a vocation à couvrir l'ensemble des segments du parc de logements ainsi que l'ensemble des publics spécifiques parmi lesquels figurent explicitement les étudiants et les jeunes.

Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le PLH indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en hébergement du territoire, en précisant les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants. Ce n'est qu'au niveau réglementaire, depuis un décret du 30 décembre 2009, que les jeunes dans leur globalité sont pris en compte dans les PLH : l'article R. 302-1-1 prévoit un diagnostic de la situation locale à l'égard du logement, comprenant une « estimation quantitative et qualitative des besoins liés aux logements des étudiants et des besoins en logements des jeunes ».

L'absence de consensus national sur l'ampleur des besoins en logement des jeunes freine l'élaboration d'une stratégie cohérente et coordonnée en matière de production. Au-delà des seuls logements étudiants ou jeunes actifs en résidences, le déficit de logements mobilisable en faveur des jeunes, y compris des saisonniers, doit être mieux documenté. Si la planification relève de l'échelon local, l'évaluation du déficit et la réalisation de projections à l'échelle pluriannuelle doivent nécessairement être réalisées au niveau national.

Le plan lancé en 2025 en faveur du logement étudiant a impulsé une nouvelle dynamique de programmation, bienvenue mais limitée à un seul segment du public jeune. Lors de sa déclaration de politique générale en janvier 2025, le Premier ministre a annoncé un objectif de 45 000 logements étudiants abordables d'ici 2027 et a déclaré le logement étudiant « Politique prioritaire du Gouvernement » (PIG).

L'atteinte de cet objectif repose sur le financement de 10 000 logements sociaux étudiants et de 5 000 logements intermédiaires par an. En matière de logement social, l'objectif inclut donc 1 000 logements financés supplémentaires par rapport aux objectifs fixés par la programmation annuelle des aides à la pierre arrêtée par le conseil d'administration du Fonds national des aides à la pierre (Fnap) fin 2024. Les rapporteurs invitent l'État ainsi que les bailleurs sociaux à veiller à l'articulation entre les objectifs du plan et la programmation des aides à la pierre, grâce à une visibilité pluriannuelle sur les crédits du Fnap, comme le recommande le rapport de la commission des finances du Sénat de l'été 202526(*).

Ces objectifs sont territorialisés. Par une circulaire du 25 août, le Premier ministre demande aux préfets et aux recteurs de régions d'élaborer des feuilles de route régionales de relance de la production de logements étudiants qui constituent, à compter du 30 septembre 2025, la feuille de route opérationnelle des acteurs locaux pour atteindre les objectifs.

Pour ce faire, la circulaire demande la mise en place de comités de pilotage régionaux réunissant au moins deux fois par an les principaux acteurs concernés : établissements publics d'enseignement supérieur, Crous, établissements publics d'aménagement et établissements publics fonciers, collectivités, bailleurs, promoteurs privés, Banque des territoires...

À ce sujet, les rapporteurs soulignent que des initiatives conduites en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes ou en Île-de-France ont permis de créer des instances dédiées au suivi des besoins et de la programmation du logement des jeunes, au-delà des seuls étudiants, regroupant services de l'État, collectivités, bailleurs sociaux, Action logement, Banque des territoires, Crous, université, observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) et associations. Elles doivent être généralisées.

Pour assurer le suivi de ces plans régionaux, opérationnels à compter du 30 septembre 2025, une vision à l'échelle nationale est nécessaire, à l'instar de ce qui a été organisé pour assurer le contrôle et le suivi des objectifs issus de la loi SRU pour le logement social.

Recommandation n° 1 : Approfondir la dynamique actuelle pour définir une véritable programmation territorialisée du logement pour tous les jeunes :

- étendre le plan national « logement étudiants » au logement des jeunes actifs en définissant des objectifs régionaux de production de logements abordables dédiés aux jeunes à horizon 2030 ;

- mettre en place une grille nationale d'analyse et de suivi des carences en logements des jeunes ;

- généraliser la mise en oeuvre d'instances régionales dédiées au suivi des besoins et de la programmation du logement des jeunes ;

- associer aux objectifs pluriannuels du logement des jeunes une programmation également pluriannuelle des aides à la pierre.

2. Il est urgent de mieux identifier l'offre existante et la

demande

à l'échelle de chaque territoire

Pour mieux documenter cette programmation du logement des jeunes, une meilleure connaissance de l'offre existante est nécessaire.

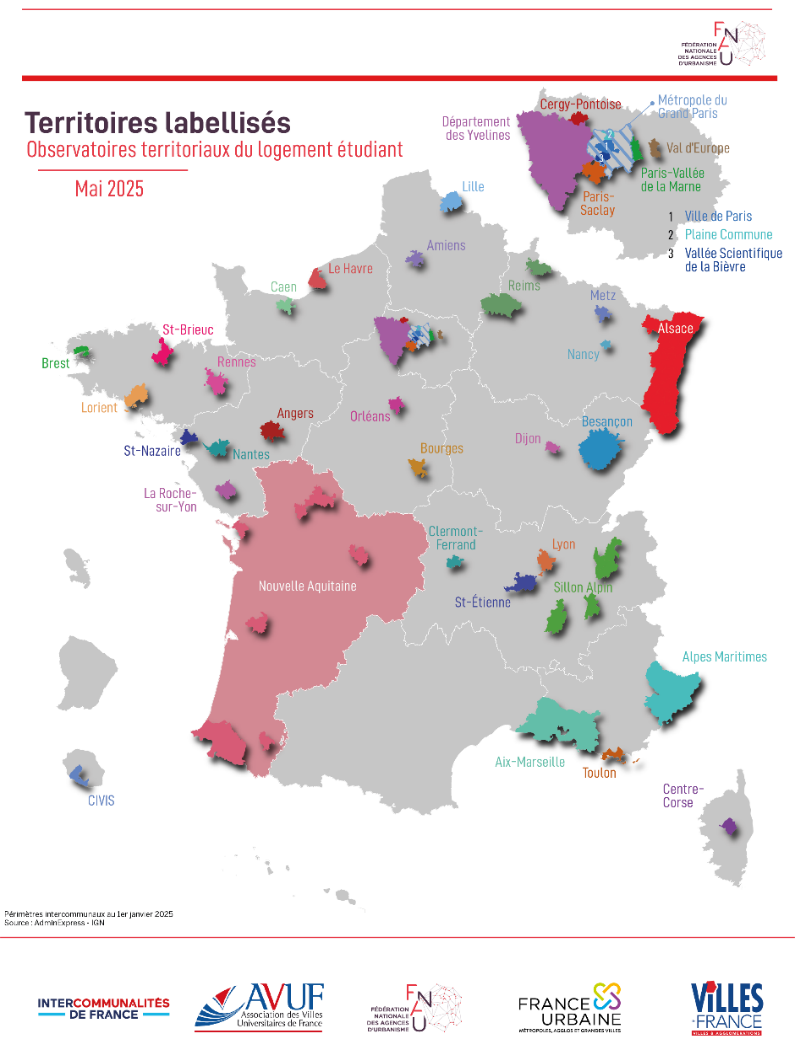

Partant du constat que le parc de logements mobilisable pour les étudiants était mal connu, la Fédération nationale des agences d'urbanisme (Fnau) et l'association des villes universitaires de France (Avuf) ont créé le réseau des observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) en 2017.

Ces OTLE sont des outils labellisés pour mieux connaître l'offre de logements à destination des étudiants dans les territoires, au-delà du seul logement dédié en résidences, et pour vérifier son adéquation avec les besoins.

Source : Fnau

Ces OTLE réunissent aujourd'hui les collectivités, les acteurs du logement et de l'enseignement supérieur ainsi que les services déconcentrés de l'État pour identifier les spécificités territoriales de l'offre et éclairer les politiques de l'habitat.

À ce jour, 39 OTLE sont actifs. 20 d'entre eux ont renouvelé leur labellisation récemment ; 14 ont été labellisés entre fin 2024 et fin 2025 et 5 devraient être renouvelés prochainement.

Le regard des OTLE sur le logement des jeunes permet l'appropriation des enjeux et l'évaluation des besoins par l'ensemble des acteurs du logement. Il éclaire les exécutifs locaux dans leurs démarches d'élaboration ou de révision des PLH ainsi que dans la programmation des aides à la pierre.

Ce dispositif a montré son utilité et son bon fonctionnement : il doit être favorisé et élargi aux jeunes dans leur ensemble. Auditionné par la mission, le ministère chargé du Logement a indiqué soutenir le développement du réseau des OTLE ainsi que l'extension de leur regard au-delà des seuls étudiants.

De même, la Fnau et l'Avuf ont indiqué aux rapporteurs qu'ils incitent fortement les OTLE à élargir leurs études au logement des jeunes en général. Pour l'heure, cet élargissement se fait principalement sous le prisme du logement des alternants. Les OTLE des secteurs les plus tendus s'emparent d'eux-mêmes de la question du logement des jeunes, conscients des difficultés de plus en plus criantes de ces publics.

Recommandation n° 2 : Améliorer la couverture géographique des observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) et étendre leur regard au logement des jeunes en général.

3. La lisibilité de la politique du logement des jeunes doit être renforcée

Le niveau d'information des jeunes sur les dispositifs d'aide à l'accès au logement est contrasté.

Hormis les aides personnelles au logement, qui sont bien identifiées, les dispositifs visant à améliorer l'accès au logement ou à réduire la dépense en faveur du logement demeurent mal connus des jeunes.

Les aides personnelles au logement font en effet partie des trois dispositifs d'aides sociales les plus connus avec les allocations familiales et le revenu de solidarité et d'activité (RSA), dont 95 % des personnes interrogées déclarent avoir entendu parler27(*). Ce sont les premières aides au logement auxquelles recourent les jeunes, même si elles ne leur sont pas exclusivement réservées. D'après la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), 29 % des allocataires d'une aide au logement ont moins de 30 ans. En 2021, 22 % des 5,9 millions de bénéficiaires des APL avaient moins de 25 ans et 15 % étaient étudiants.

Les aides personnelles au logement regroupent :

- l'aide personnalisée au logement (APL), créée en 1977 et versée aux locataires d'un logement conventionné ;

- l'allocation de logement familiale (ALF) créée en 1948, versée sous conditions de ressources aux familles ;

- l'allocation de logement sociale (ALS), créée en 1971 pour les locataires d'un logement n'appartenant ni à un ascendant ni à un descendant, sous condition de ressources et de patrimoine. Elles ne sont pas accessibles aux étudiants rattachés au foyer fiscal d'un parent éligible à l'impôt sur la fortune immobilière.

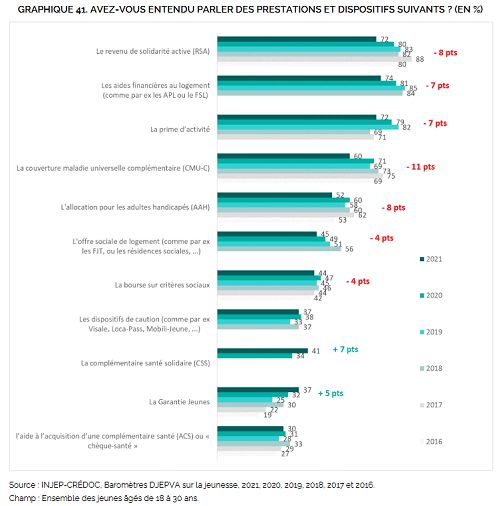

Outre les APL, en matière de logement, moins d'un jeune sur deux est informé de dispositifs tels que la garantie Visale, le prêt Loca-Pass, l'aide Mobili-jeunes ou le contrat d'engagement jeunes, pourtant pensés pour les jeunes. Ces trois dispositifs étaient connus de seulement 37 % des jeunes en 2021.

De même, l'offre sociale de logements comme celle des foyers de jeunes travailleurs ou des résidences sociales en faveur des jeunes actifs n'était connue que de 45 % des jeunes en 2021, contre 49 % en 202028(*).

La profusion des aides contribue à alimenter un sentiment de « non-recours » chez les jeunes, qui concernerait 24 % des 18-30 ans en 202129(*). Le baromètre de la Djepva notait néanmoins un recul de ce sentiment en 2021 en raison des aides exceptionnelles mises en place à la suite de la crise sanitaire, qui ont conduit de nombreux jeunes à s'en saisir. Parmi elles, une aide à l'installation dans le premier logement de 1 000 € s'adressait aux jeunes actifs de moins de 25 ans sous condition de ressources. Au-delà de la crise sanitaire, d'autres aides spécifiques à l'installation sont également proposées par les collectivités : à Paris, une aide à l'installation dans un logement pour les étudiants (Aile), gérée par le Crous permet aux étudiants bénéficiaires des repas à 1 €, boursiers ou non, d'acquérir du matériel, mobilier ou équipement pour l'installation dans un logement du parc privé à Paris.

Face à ce millefeuille d'aides parfois méconnues, ne concernant ni les mêmes publics ni les mêmes acteurs gestionnaires, il n'existe pas de guichet unique du logement des jeunes. Les canaux d'information s'empilent, jusqu'à former un ensemble peu lisible. Dès 1975, la circulaire de Jacques Barrot, alors secrétaire d'État au logement, actait la création des agences d'information sur le logement (Adil), constatant que « le public à la recherche d'un logement est désarmé face à la complexité de la réglementation ». Cinquante ans plus tard, l'accès à l'information lors de la recherche d'un logement reste pénalisant pour certains publics. Malgré la mise en place de nombreuses structures qui distribuent cette information aux jeunes, chaque réseau développe sa propre expertise et s'adresse à un public en particulier, ce qui peut être aussi source de complexité.

Les structures labellisées Information jeunesse (IJ) : généraliste, le service public d'accompagnement « Information jeunesse » vise à fournir aux jeunes des informations fiables et gratuites sur tous les aspects de la vie quotidienne (formation, emploi, logement, santé, loisirs, culture...), à les accompagner dans leurs démarches et leur projet et à les rediriger vers des interlocuteurs spécialisés (associations, missions locales, centres de formation). Les structures labellisées pour une durée de six ans par l'État peuvent être des centres régionaux IJ, des points d'informations voire des médiathèques ou des maisons de quartier.

Les comités centraux pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) sont les seules structures spécialisées dans l'accueil, l'information et l'accompagnement des jeunes en matière de logement. Elles s'adressent aux 16-30 ans et sont portées par des missions locales, des associations, des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou plus rarement par des bailleurs sociaux. Certains CLLAJ peuvent être labellisés IJ. De nombreux CLLAJ sont en outre agréés pour pratiquer l'intermédiation locative ou travaillent en partenariat avec des associations qui le sont.

Les missions locales sont des structures d'accueil et d'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Elles jouent principalement un rôle d'information en matière d'emploi et de formation, un rôle d'accès aux droits et d'accompagnement global pour construire un projet d'insertion. En matière de logement, elles jouent principalement un rôle d'orientation vers d'autres acteurs spécialisés même si certaines ont développé des compétences sur le logement des jeunes en interne.

Les agences départementales d'information sur le logement (Adil) jouent un rôle d'accompagnement juridique des locataires et des propriétaires en matière de logement, au-delà des seules jeunes. Elles ont pour mission de distribuer une information neutre, gratuite et experte sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives à l'habitat. Conventionnées par le ministère du logement, elles évoluent dans le cadre d'un réseau national animé par l'Agence nationale d'information sur le logement (Anil), créée en 1975 qui exerce un rôle de centre de ressources des Adil et porte un appui permanent à leur fonctionnement en matière de documentation, d'information, de formation et d'études.

Certaines collectivités tentent d'améliorer la lisibilité de l'information publique à destination des jeunes.

Depuis le 1er septembre 2021, la ville de Paris a regroupé différents dispositifs et acteurs au sein du « Quartier Jeunes », situé dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Cette structure, qui n'est pas spécifiquement dédiée au logement, fournit néanmoins aux jeunes un accueil personnalisé et des solutions dans ce domaine grâce à la présence de conseillers du CLLAJ de Paris, de professionnels du point d'accès au droit (PAD) Jeunes et du centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ).

Autre exemple, le dispositif « Autonomise Toit », mis en place par les conseils départementaux de Touraine mais aussi d'Indre-et-Loire, consiste en un accompagnement complet des jeunes de 16 à 25 ans et a le mérite de mutualiser divers dispositifs d'aide préexistants (recherche de logement, insertion professionnelle, accès aux soins).

Néanmoins, les jeunes s'informent aujourd'hui principalement en ligne, où l'émiettement des dispositifs est sans doute décuplé.

Comme le résume la Cour des comptes dans le rapport public annuel précité, « La profusion d'informations sur les aides, les procédures ou l'offre de logements disponibles, consubstantielle de l'ère numérique et des réseaux, témoigne également de l'éparpillement des acteurs, chacun ayant investi dans la communication. Au niveau national, plusieurs sites traitant du logement des jeunes coexistent (...) sans assurance d'un contenu exhaustif ou à jour. »

Plusieurs plateformes gouvernementales, telles que « 1 jeune, 1 solution » ou la « Boussole des jeunes » (encadré ci-dessous) relaient des informations sur les aides au logement, sur la recherche d'un logement ou encore des annonces de logements dédiés aux jeunes et notamment aux étudiants, en résidences ou en colocation. Les bailleurs sociaux et privés présentent quant à eux leurs propres sites alors que différentes plateformes cherchent à recenser l'offre de particuliers, telle que « Lokaviz' » portée par les Crous. L'Union nationale pour l'habitat des jeunes (Unhaj) a aussi sa plateforme, « Projet'Toit », qui dispense des informations pour préparer sa recherche de logements et propose un accompagnement.

Le service numérique « la Boussole des jeunes »

La « Boussole des jeunes » vise à faciliter l'accès des jeunes aux droits et services locaux, en recensant les offres existantes et en mettant les jeunes en relation avec le bon professionnel. Sur le site boussole.jeunes.gouv.fr, le jeune renseigne sa commune et répond à un bref questionnaire pour découvrir les services disponibles près de chez lui. S'il souhaite être accompagné pour mobiliser un service, un professionnel le contacte rapidement (1 à 7 jours).

La thématique Logement est la plus développée et la plus sollicitée par les utilisateurs : sur 49 000 connexions en 12 mois, 12 000 concernaient le logement.

Cette abondance d'informations demande une grande capacité à s'orienter, à sélectionner et à vérifier l'information, et peut générer des inefficacités ou des redondances. Pour autant, compte tenu des aides spécifiques portées par les collectivités et par des réseaux associatifs, il reste difficile de mettre en place un système d'information national homogène.

En revanche, il est absolument indispensable de mieux recenser les offres pour renforcer leur visibilité et leur lisibilité auprès des jeunes. L'expérimentation menée sur Beta.gouv pour le logement étudiant, lancée en novembre 2024, est bienvenue : elle permet de mettre en visibilité les offres de logements étudiants sur une plateforme unique tout en laissant au gestionnaire la responsabilité de l'attribution ce qui permet de recenser et de diffuser les offres via un canal unique au lieu de nombreux acteurs parfois redondants (Points « Information jeunesse », CLLAJ, réseaux de l'Unhaj, missions locales). Ces initiatives doivent être poursuivies et surtout, étendues au-delà du logement étudiant.

Recommandation n° 3 : Accélérer le regroupement des offres à vocation sociale au sein de plateformes numériques dédiées au logement accompagné et temporaire de tous les jeunes, au-delà des seuls étudiants.

* 26 Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur « Quel bilan pour le Fonds national des aides à la pierre ? » par Jean-Baptiste-Blanc, 1er juillet 2025.

* 27 Baromètre d'opinion de la Drees, 2021.

* 28 Baromètre Djepva sur la jeunesse en 2021.

* 29 Ibid.