II. ACCOMPAGNER LES JEUNES À LEUR DÉPART DU DOMICILE PARENTAL GRÂCE À UN LOGEMENT DÉDIÉ

A. UN DÉFICIT TROP IMPORTANT DE L'OFFRE DÉDIÉE

1. Le parc dédié aux étudiants est en déficit structurel

Depuis les années 1960, la croissance du nombre de logements pour les jeunes est systématiquement et structurellement déconnectée de celle de la démographie. Entre 1960 et 2022, la part d'étudiants logés dans les Crous est passée de 35 % à 6 %30(*). Selon l'Unef, le nombre de logements étudiants a été multiplié par 2,3 entre 1963 et 2022 mais le nombre d'étudiants par 10,5.

Au total, la capacité de l'offre « sociale » est évaluée à environ 244 000 étudiants :

- les résidences gérées par les Crous ont une capacité totale de 175 39431(*) places. Parmi elles, 47,3 % sont détenues par les Crous et 52,7 % sont gérées par les Crous dans le cadre de conventions conclues avec des bailleurs sociaux ;

- s'y ajoutent environ 70 000 autres logements sociaux en résidences universitaires détenus par des bailleurs sociaux, gérés en direct par ceux-ci ou confiés en gestion à une association.

Ces 244 000 places sont à mettre au regard des quelque 3 millions d'inscrits dans l'enseignement supérieur, dont plus de 700 000 étudiants boursiers.

Outre cette offre sociale, il existe une offre libre. Celle-ci s'élèverait à environ 150 000 places, soit 36 % des résidences en exploitation32(*). Elle a progressé plus rapidement que l'offre sociale en matière de résidences jeunes, à la faveur du dispositif « Censi-Bouvard », aujourd'hui éteint.

La réduction d'impôt dite « Censi-Bouvard »

Créée en 2009, le dispositif dit « Censi-Bouvard », prévu à l'article 199 du code général des impôts, était réservé aux contribuables ayant réalisé des investissements locatifs meublés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2022 portant sur des logements en résidences-services, neufs ou anciens ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation énergétique. Il permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt de 11 % du prix d'achat du bien, plafonnée à 300 000 € pour une durée de neuf ans.

Il ciblait non seulement les résidences-services privées pour étudiants mais aussi pour les personnes âgées ou handicapées ainsi que les résidences autonomie et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

En juin 2022, un rapport de l'inspection générale des finances33(*) recommande de ne pas proroger le dispositif au-delà du 31 décembre 2022 au regard de son périmètre inadapté et de la rentabilité déjà suffisante des projets en résidences seniors. Il déplore aussi le manque de données précises sur la nature des biens financés et sur leur localisation.

Entre 2009 et juin 2022, cette réduction d'impôt a bénéficié à environ 85 000 ménages et a représenté une dépense fiscale cumulée de 1,5 milliard d'euros, soit environ 18 000 € par logement.

Au total, l'offre de logements dédiés, y compris privés à loyers libres, a répondu aux besoins de seulement 12 % des étudiants à la rentrée universitaire 2022. En excluant l'offre libre et en ne retenant que l'offre sociale, cette part est de 8 %.

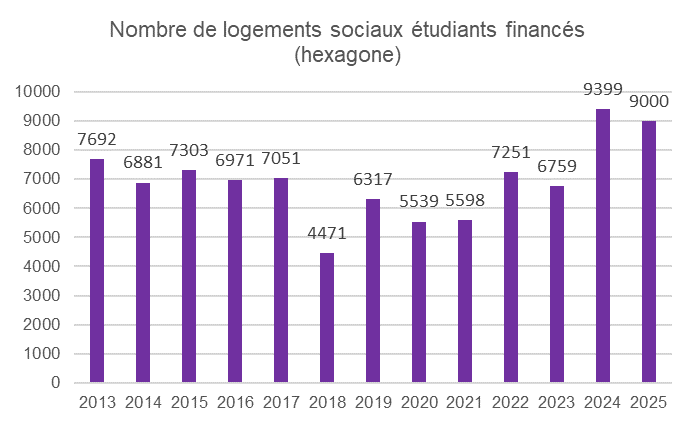

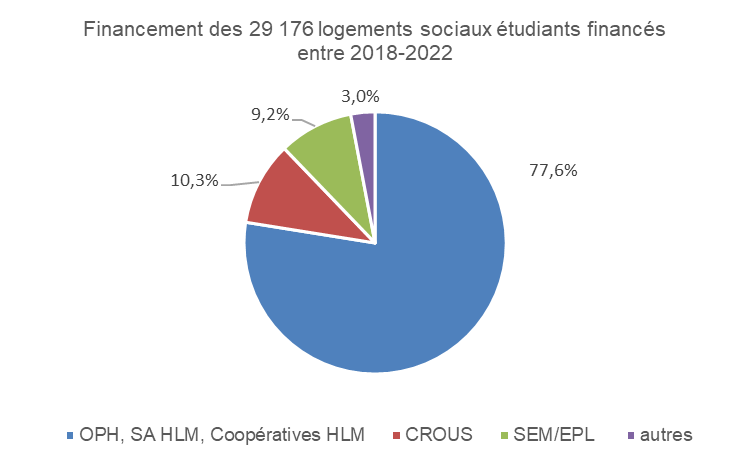

Les objectifs des plans gouvernementaux successifs n'ont pas été atteints. Le plan « 40 000 », lancé en 2012, a abouti à près de 36 000 logements sociaux étudiants agréés sur le quinquennat34(*). En revanche, entre 2018 et 2022, l'ambition du plan « 60 000 » s'est heurtée au ralentissement du rythme de la production, conduisant à l'agrément de seulement 29 176 logements sociaux étudiants, les trois quarts relevant des bailleurs sociaux. Les données relatives aux places mises en service - donc avec un « delta » de deux voire trois années par rapport aux agréments - font quant à elles état d'environ 37 000 places entre 2018 et 2022 dont environ 10 000 en résidences étudiantes à caractère social, le reste relevant de résidences privées35(*).

|

Moyenne 2013-2017 |

7180 |

|

Moyenne 2018-2024 |

6476 |

Source : DHUP

Ces données ne prennent pas en compte un petit

nombre d'opérations

à maîtrise d'ouvrage directe des

Crous qui ne mobilisent pas de prêts locatifs sociaux

(non-conventionnées aux APL).

L'effort de production de logements étudiants se partage entre Crous et organismes de logement social. Ces derniers ont porté les trois quarts de la production entre 2018 et 2022 puis la moitié en 2024 et en 2025.

Source : commission des affaires économiques du Sénat, données de la DHUP

En décembre 2023, le Gouvernement a lancé un plan en faveur du logement étudiant avec un objectif de 35 000 places de logements abordables pour les étudiants d'ici 2027. Cet objectif a pour nouveauté d'inclure, outre les logements en résidence universitaire, des logements en résidences-services à loyer intermédiaire. Ce nouveau produit a été rendu possible par une disposition de la loi de finances pour 202436(*).

Avec un objectif de 10 000 logements sociaux étudiants financés par an, le plan présenté par le Gouvernement s'inscrit dans la continuité de la dynamique récente tout en la dépassant. En pratique, en 2024, 9 400 logements sociaux étudiants ont été financés tandis que la programmation annuelle des aides à la pierre prévoyait le financement de 9 000 logements sociaux étudiants en 202537(*). Les objectifs incluent en outre 5 000 logements intermédiaires par an.

Parmi les outils mobilisés, le plan met l'accent sur le recensement et la mobilisation du foncier, la diffusion du modèle des résidences-services en LLI ainsi que les autres opérations innovantes (transformation de bureaux et de locaux administratifs, recours à la construction hors site, densification de foncier, surélévation, construction de résidences réversibles...).

La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant

à faciliter la transformation

des bureaux et autres bâtiments

en logements

Alors que la France est frappée par une crise du logement quasiment sans précédent, et que les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi « Climat et résilience » limitent les possibilités de constructions nouvelles, les bureaux vacants constituent un important gisement pour la réalisation de logements : rien qu'en Île-de-France, ils représenteraient environ 4,4 millions de mètres carrés, en hausse d'un million de mètres carrés par rapport à 2019, dont un quart serait en état de vacance structurelle.

Une proposition de loi du député Romain Daubié, définitivement adoptée en juin 2025, prévoyait notamment l'adaptation de règles d'urbanisme et de copropriété pour faciliter la prise de décision lors du changement d'usage du tertiaire vers l'habitation ainsi que la délivrance de permis de construire « à destinations successives » pour prévoir et faciliter la réversibilité des bureaux en logements dès leur construction. Le texte initial prévoyait également de pérenniser la possibilité pour les Crous, auparavant prévue sous forme d'expérimentation, de recourir aux marchés de conception-réalisation.

Au Sénat, le texte, rapporté par Mme Martine Berthet, a été enrichi de plusieurs dispositions, retenues définitivement lors de la commission mixte paritaire :

- l'élargissement du champ d'application du texte à la transformation de tous types de bâtiments ayant une destination autre qu'habitation en habitations. Cet apport permettra notamment de couvrir les transformations de locaux hôteliers ou garages, qui se prêtent particulièrement bien à ce type de transformations, mais aussi de bâtiments agricoles désaffectés ;

- l'encadrement du permis de construire à destinations multiples en bornant sa durée dans le temps et en permettant au maire d'exiger la mention de la première destination.

L'atteinte de ces objectifs mobilisera l'enveloppe de financement du programme AGiLe (Agir pour le logement étudiant) de la Banque des territoires, doté de 5 milliards d'euros pour la construction, la transformation et la réhabilitation lourde des logements étudiants de 75 000 logements étudiants d'ici à 2030, dont deux tiers de logements abordables. Cette enveloppe se répartit entre 3,5 milliards d'euros de prêts sur fond d'épargne et plus de 1,5 milliard d'euros d'investissement en fonds propres de la Banque des territoires et de filiales du groupe CDC.

L'inclusion de la réhabilitation et de la rénovation du parc dans le plan de soutien est bienvenue. En effet, les besoins sont importants dans le parc des Crous. En juillet 2025, la Cour des comptes estimait la diminution de la capacité d'accueil des Crous sur la période 2025-2031 à 838 places, soit 8 % en raison du besoin de réhabilitation. Selon le Gouvernement, 18 300 places ont été réhabilitées dans le parc Crous entre 2018 et 2024. Hormis les Crous, la rénovation des résidences universitaires à vocation sociale doit aussi être soutenue. Tout particulièrement, le parc en gestion « déléguée » fait souvent face à des performances énergétiques plus mauvaises que le parc social classique et les besoins en rénovation se heurtent à une mauvaise connaissance de l'état des résidences.

2. Le parc dédié aux jeunes actifs fait aussi

face à

des besoins grandissants

L'offre de logements dédiés aux jeunes actifs est elle aussi déficitaire. En témoigne le nombre de jeunes travailleurs qui refusent un emploi faute de logements ou le nombre d'apprentis en alternance qui peinent à se loger. À titre d'exemple, l'association pour l'accès au logement des jeunes travailleurs (ALTJ) reçoit ainsi de l'ordre de 65 000 demandes par an pour 4 000 attributions dans ses résidences d'Île-de-France, soit un taux de satisfaction d'un peu plus de 6 %. Selon l'Union régionale habitat jeunes Île-de-France, 88 % des demandes en FJT dans la région ont été refusées en 2022 faute de places. Ce taux était de 75 % en Occitanie38(*).

La capacité d'accueil des foyers de jeunes travailleurs (FJT) et des résidences pour jeunes actifs (RSJA) est estimée à respectivement 54 000 et 14 000 places. La moitié est détenue par des organismes de logement social tandis que la quasi-totalité est gérée par des tiers associatifs. Cette offre est relativement concentrée : un quart de la capacité d'accueil des FJT se trouverait en Île-de-France, de même qu'environ les deux tiers de la capacité d'accueil des RSJA. Les territoires ultramarins restent peu dotés malgré 4 FJT ouverts.

Cette capacité est quatre fois inférieure à celle des résidences universitaires à vocation sociale. Pourtant, les jeunes non-étudiants sont majoritaires dans leur tranche d'âge au-delà de 21 ans, comme le relève la Cour des comptes dans le volet de son rapport public sur l'accès au logement des jeunes, qui ajoute : « Les jeunes en cours d'intégration sur le marché du travail ont bénéficié d'un investissement de moindre ampleur que les étudiants pour la construction d'un parc propre. »

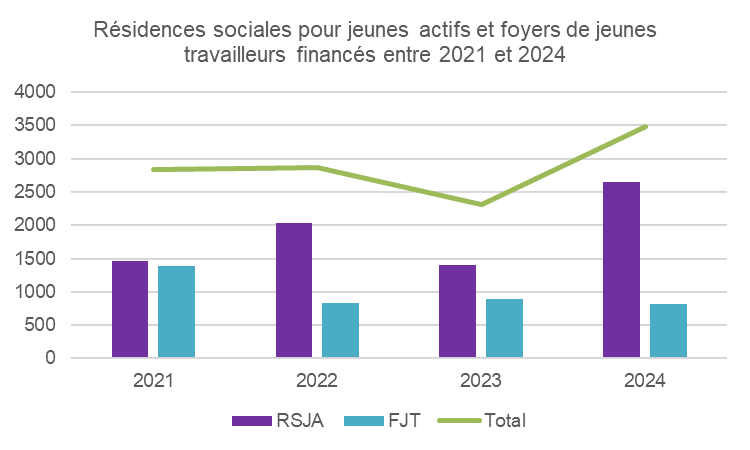

Source : commission des affaires économiques du Sénat, données de la DHUP

Les objectifs du plan « 20 000 » en faveur des jeunes actifs, initié en 2017, n'ont pas non plus été atteints. Néanmoins, la mobilisation d'Action logement via la Peec, les prêts d'Action logement Service, un plan de subventions de 65 millions d'euros d'Action logement et l'intervention d'Action logement Immobilier pour construire 5 000 logements a contribué à retrouver en 2021 et 2022 un niveau de logements sociaux « jeunes » financés - au-delà des seules résidences sociales ou FJT - de plus de 3 800 par an, après un point bas de 1 500 en 201839(*).

Dans le cadre du plan quinquennal Logement d'Abord, l'État a fixé un objectif de 25 000 nouveaux logements agréés en résidences sociales et FJT pour la période 2023-2027. En 2024, plus de 3 400 d'entre eux ont été financés, soit quasiment une hausse de 50 % par rapport à 2023. La hausse se concentre sur les agréments en résidences sociales dédiés aux jeunes, qui ont quasiment doublé entre 2023 et 2024.

Néanmoins, le logement des jeunes actifs est totalement absent du plan lancé par le Gouvernement à la fin du mois d'août 2025.

3. La segmentation de l'offre entre étudiants et

jeunes actifs

se heurte à la porosité des statuts des

jeunes

Les différentes offres de logements en résidence dédiés aux jeunes s'adressent chacune à des publics spécifiques.

Les résidences universitaires, qu'elles soient gérées par des Crous ou par des bailleurs sociaux, accueillent des étudiants mais aussi des personnes de moins de 30 ans en formation ou en stage ainsi que des jeunes en alternance ou en contrat de professionnalisation. À titre exceptionnel, elles peuvent même accueillir des enseignants et des chercheurs40(*).

Les résidences-services à destination des étudiants ne sont quant à elles pas encadrées réglementairement, les résidences-services pouvant s'adresser aussi bien aux jeunes qu'aux personnes âgées.

Les FJT accueillent quant à eux principalement des jeunes âgés de 16 à 25 ans et en voie d'insertion. Plus précisément, ils accueillent :

- prioritairement, des jeunes actifs âgés de 16 à 25 ans exerçant une activité salariée, en contrat d'apprentissage ou d'alternance, en formation professionnelle et en stage ou en recherche d'emploi ;

- dans la limite de 35 %, des jeunes âgés de 26 à 30 ans ;

- dans la limite de 15 %, des jeunes accueillis dans le cadre d'un conventionnement (Aide sociale à l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse).

Les RSJA accueillent des jeunes de 18 à 32 ans, dont 65 % de plus de 25 ans et 35 % de 18-25 ans. Il peut s'agir de public en mobilité professionnelle ou de jeunes actifs, le plus souvent avec des besoins en accompagnement relativement faibles compte tenu de l'encadrement limité des RSJA par rapport aux FJT. Néanmoins, ils peuvent aussi accueillir des jeunes en insertion dans le cadre d'une convention avec un tiers comme une mission locale ou un CLLAJ, jusqu'à 20 % des effectifs.

D'autres types de résidences, à l'instar des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) peuvent être mobilisés en faveur des jeunes actifs bien que cela ne soit pas leur mission première.

Malgré des cibles très distinctes, l'offre à vocation sociale du parc dédié aux étudiants et aux jeunes actifs s'adresse à des publics qui se recoupent de plus en plus et tendent à transcender les catégories. C'est le cas par exemple des apprentis, des alternants, des chercheurs ou encore de jeunes actifs reprenant des études.

Face à la mutation des profils des jeunes, cette segmentation se justifie de moins en moins. De nombreux acteurs auditionnés par les rapporteurs, à l'instar de l'Unhaj, ont souligné que la construction d'un système à deux branches divisé entre résidences étudiantes et résidences « jeunes » n'était plus tenable.

Ainsi, les alternants, dont le nombre a plus que doublé entre 2019 et 2023, peuvent par exemple bénéficier aussi bien d'un logement en résidence universitaire, en RSJA ou en FJT. Pour autant, ces trois offres d'hébergement n'offriront pas les mêmes tarifs compte tenu de leur financement, ni le même accompagnement, ni la même APL. Davantage que le statut du jeune, c'est le besoin en accompagnement qui guide le choix d'une résidence plutôt qu'une autre.

Les rapporteurs souhaitent que soit menée une réflexion sur la création d'une nouvelle offre permettant d'accueillir les jeunes dans la diversité de leurs statuts, en expérimentant un rapprochement des produits entre les jeunes actifs et les étudiants. Cette réflexion devra naturellement prendre en compte l'effet des différentes modalités de détermination de l'APL sur le montant des redevances versées.

Recommandation n° 4 : Sortir de la segmentation stricte entre étudiants et jeunes actifs, de moins en moins adaptée aux profils des jeunes, en expérimentant un rapprochement des produits pour jeunes actifs et étudiants.

* 30 Rapport d'information par la commission des affaires économiques, sur le logement et la précarité des étudiants et des jeunes actifs (MM. David Corceiro et Richard Lioger), n° 4817.

* 31 Contribution écrite du Cnous.

* 32 Étude CBRE sur les résidences étudiantes, novembre 2024.

* 33 Évaluation de la réduction d'impôt Censi-Bouvard, inspection générale des finances, juin 2022.

* 34 Cour des comptes, rapport sur le soutien public au logement étudiant, juillet 2025.

* 35 Cour des comptes et bilan du comité de pilotage sur le logement étudiant fin 2021.

* 36 Décret du 4 décembre 2024 définissant les modalités d'intégration des espaces communs collectifs dans le calcul du plafond de loyer et le plafond de la part de la quittance relative aux services « non individualisables » visés à l'article D. 631-27 du CCH en application de l'article 279-0 bis A du CGI.

* 37 Circulaire du 12 mars 2024 de programmation des aides à la pierre.

* 38 Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ) & Conseil national de l'habitat (CNH), Logement des jeunes : une urgence sociale ! janvier 2025.

* 39 Cour des comptes, rapport public annuel, volet « 2. l'accès des jeunes au logement », 2025.

* 40 Article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.