C. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE (RE)CONNAISSANCE

Le manque de reconnaissance de l'institution universitaire dans la société française, où l'excellence reste associée aux grandes écoles, a été évoqué tout au long des travaux de la mission. Alors qu'elles forment la majorité des étudiants de l'enseignement supérieur45(*) et qu'elles figurent en bonne place dans les classements internationaux, les universités pâtissent d'un déficit d'image persistant.

Cet état de fait résulte plus fondamentalement d'une profonde méconnaissance46(*) par nos concitoyens, et singulièrement par les décideurs publics, du fonctionnement, des mutations, mais aussi des réussites des établissements universitaires français.

1. Un déficit d'influence auprès des décideurs publics

Les auditions ont ainsi mis en évidence le sentiment largement partagé, dans le monde universitaire, d'une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'institution universitaire par les décideurs publics, mais également d'un désintérêt profond du monde politique pour le modèle de formation offert par les universités - à l'exception de l'attention périodiquement suscitée par les mobilisations étudiantes et les désordres parfois causés.

a) Un recrutement majoritaire de diplômés de grandes écoles

• Cette situation paraît très largement résulter des parcours de formation des décideurs publics, le plus souvent issus des grandes écoles47(*) et ne disposant donc pas d'une connaissance de première main de l'Université. L'institution universitaire demeure ainsi largement inconnue des cadres de la haute fonction publique.

À l'appui de cette hypothèse sociologique, Stéphane Calviac a souligné que les cadres de la direction du budget chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sont principalement diplômés de l'école nationale d'administration (ENA), devenue institut national du service public (INSP), ou encore des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce.

Laurent Batsch, ancien président de l'université Paris-Dauphine, relève en outre que les corps techniques de l'État48(*), de même que les anciens grands corps administratifs49(*), sont très majoritairement constitués de diplômés de l'École Polytechnique, des écoles normales supérieures et de l'INSP.

Il rappelle également l'échec du rapprochement entre l'université Paris-Saclay et l'École Polytechnique en 2017, en raison de l'opposition de cette dernière, signe de la place et de l'influence prépondérantes des grandes écoles dans le processus de décision sur l'enseignement supérieur. L'université souffre au contraire d'un déficit d'influence dans le processus de décision publique, en particulier lors de l'élaboration des projets de loi de finances.

• Cette prépondérance de l'influence des grandes écoles concerne également les cadres dirigeants du secteur privé : seuls trois présidents des sociétés du CAC 40 sont issus de l'université50(*), soit moins de 10 % d'entre eux, tandis que plus d'un quart de ces dirigeants sont diplômés de l'École Polytechnique.

Dans un rapport d'octobre 202351(*), l'association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) soulignait ainsi le « positionnement historique des grandes écoles au sein de tous les secteurs socio-économiques, alors que les universités ont privilégié une posture plus introvertie au service d'une recherche fondamentale pure ».

• Des présidents d'établissement ont souligné que cette absence de culture de l'université, et la méconnaissance des enjeux de la recherche qui en découle, conduisent à des erreurs de positionnement stratégique de la part des pouvoirs publics, notamment du ministère des finances. Une proportion trop importante du soutien financier à l'innovation serait en effet versée aux entreprises plutôt qu'aux laboratoires de recherche, en dépit de leur contribution cruciale au développement des solutions de rupture, et sans considération de leur contribution à la relocalisation des activités industrielles.

b) Une faible valorisation du doctorat

Corollaire de ces observations, les titulaires du doctorat, plus haut grade universitaire, sont peu nombreux parmi les décideurs publics.

(1) Un diplôme moins répandu et moins valorisé qu'à l'étranger

• D'une manière générale, le doctorat est moins répandu en France que dans les pays comparables.

Dans leurs Recommandations pour la reconnaissance du doctorat dans les entreprises et la société d'octobre 202452(*), Sylvie Pommier et Xavier Lazarus relèvent qu'avec 1% de docteurs dans la population âgée de 25 à 34 ans, la France est en retrait par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE (1,3%), la Suisse (3%), les États-Unis (2%), l'Allemagne (1,6%) ou encore le Royaume-Uni (1,5%).

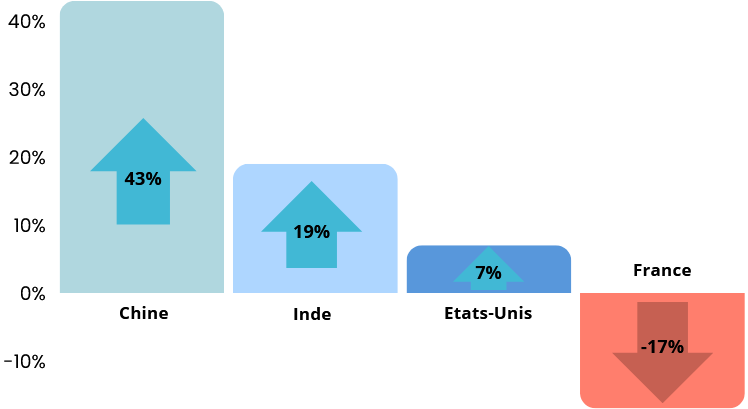

Cet écart tend en outre à se creuser, le nombre de docteurs formés chaque année ayant augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE quand il a stagné en France. De la même façon, l'ANRT indique dans son rapport précité qu' « entre 2011 et 2020, le nombre de docteurs a crû de 43% en Chine, de 19% en Inde et de près 7% aux États-Unis, là où il a diminué de 17% en France ».

Évolution du nombre de docteurs

formés entre 2011 et 2020

en Chine, en Inde, aux États-Unis et

en France

Source : Association nationale de la recherche et de la technologie (2023)

• Cet état de fait est à mettre en lien avec le faible prestige du titre de docteur dans la société française. L'ANRT pointe à ce titre « la faible valeur perçue du doctorat par quasiment toute la société » : « si les familles rêvent encore que leurs enfants deviennent ingénieurs, peu les imaginent docteurs (on exclut évidemment ici le médecin). Immergés dans une technologie omniprésente, la grande majorité de nos concitoyens oublie qu'elle est le fruit d'une recherche patiente, de long terme ».

À ce défaut de reconnaissance répond la faible valorisation du doctorat dans la sphère professionnelle, l'excellence demeurant associée aux parcours en grandes écoles. Un rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) de 2021 a pointé la « persistance de représentations stéréotypées et parfois erronées » des entreprises sur le potentiel professionnel des doctorants, qui sont vus comme dépourvus de compétences opérationnelles. Le rapport Pommier-Lazarus a de la même façon souligné que, alors que 11% seulement des chercheurs en entreprise sont docteurs, « le doctorat souffre encore d'une trop faible valorisation sur le marché du travail, en particulier comparativement au diplôme d'ingénieur seul ».

(2) Le recrutement encore timide de docteurs dans la fonction publique

• L'insertion des docteurs dans l'administration publique, et notamment dans la haute fonction publique, est quant à elle « peu visible et peu étudiée », selon les travaux du collectif Idea parus en octobre 202153(*) - qui indique par ailleurs qu'environ 15 % des jeunes docteurs rejoignent chaque année le secteur public hors académique, à la fois au sein de l'État, des collectivités et des hôpitaux, où exerceraient au total environ 18 000 titulaires du doctorat.

• Plusieurs dispositifs ont cependant été mis en place, au cours de la période récente, pour favoriser l'emploi de personnes formées à la recherche dans l'administration, notamment :

- une voie d'accès spécifique à l'INSP pour les titulaires du doctorat. Créé en 201854(*), ce concours spécifique existe pour le moment à titre expérimental55(*) jusqu'en 2026 ;

- les conventions de formation par la recherche en administration (Cofra). Pendant administratif des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre), elles ont été créées sous forme expérimentale par le MESR en 2022, dans le but de transformer l'action publique par la création de ponts entre la fonction publique et la recherche. Après qu'une trentaine de projets doctoraux portant sur des thématiques diverses56(*) ont été lancés, leur pérennisation a été annoncée le 1er juillet 2025 par le ministre Philippe Baptiste ;

- la mise en place d'un parcours doctoral parmi les formations proposées par l'INSP, qui sera accessible aux élèves de la promotion 2025-2027, et vise notamment à accroître la « mobilisation de la science dans la conduite de l'action publique ».

Ces dispositifs présentent cependant de larges marges d'amélioration :

- les rapports du jury de l'INSP font état d'un défaut de calibrage du concours spécifique aux titulaires du doctorat, qui apparaît à la fois trop léger par le nombre de ses épreuves, et inadapté à la vérification de connaissances qui devront rapidement être mises en oeuvre par les lauréats dans le cadre de leurs stages. Plusieurs pistes d'évolution ont à cet égard été proposées par Alain Beretz, professeur de pharmacologie et président du jury des concours d'accès 2022 à l'INSP ;

- le rapport Pommier-Lazarus regrette que le déploiement des Cofra se trouve limité par les plafonds d'emploi des administrations, ou encore qu'il ne soit pas ouvert aux personnels titulaires qui souhaiteraient préparer un doctorat à temps partiel ;

- Le collectif Idea souligne que le recrutement de docteurs sur des postes de titulaires demeure extrêmement minoritaire du fait de la faiblesse du nombre de postes ouverts par les voies d'accès spécifique - les docteurs employés par l'État l'étant principalement sur des postes d'agents contractuels, sans bonification salariale adaptée.

• De la faible présence des docteurs dans l'ensemble des sphères de décision, des conseils d'administration d'entreprise au gouvernement, en passant par la haute fonction publique, s'ensuit nécessairement une faible acculturation aux enjeux de ce qui fait la spécificité des établissements universitaires, c'est-à-dire leur activité de recherche.

2. Une image dégradée auprès des étudiants, des familles et des entreprises

À ce déficit d'influence auprès des décideurs publics répond la perception globalement dégradée de l'institution universitaire par les familles, et plus généralement son image altérée dans l'opinion publique.

Dans un contexte de concurrence accrue entre les formations du supérieur, cette faible reconnaissance résulte de la comparaison avec d'autres établissements, dont les universités se distinguent, de manière réelle ou fantasmée, du point de vue du coût et de l'exigence des formations proposées.

a) Un coût modique assimilé à une moindre valeur

(1) Des frais d'inscription sans lien avec le coût des formations

• L'exigence de gratuité de l'enseignement supérieur public est de valeur constitutionnelle. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 194657(*) dispose en effet que « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ».

Cette exigence ne fait pas obstacle à la perception de droits d'inscription par les établissements :

- selon la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 201958(*), « l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » ;

- le Conseil d'État, compétent pour contrôler le montant des frais d'inscription, estime que le caractère modique des frais d'inscription est apprécié au regard du coût des formations, mais également des exonérations et des aides dont peuvent bénéficier les étudiants, « de telle sorte que ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l'égal accès à l'instruction »59(*).

• La mise en oeuvre de cette exigence se traduit aujourd'hui par un financement des établissements provenant essentiellement de fonds publics, tandis que le montant des droits facturés aux étudiants est très faible en valeur absolue. Fixé chaque année par référence au tableau 1 de l'arrêté du 19 avril 201960(*) et déterminé, depuis l'année universitaire 2024-2025, en fonction de l'indice national des prix à la consommation hors tabac61(*), il s'élève, pour l'année universitaire 2025-2026, à 178 euros pour une année en cycle de licence, 254 euros en master et 397 euros en doctorat62(*). Les étudiants boursiers sont exonérés de droits d'inscription.

Les établissements se saisissent peu, par ailleurs, des possibilités de modulation à leur disposition. Ils ont en effet la possibilité63(*) de fixer des frais d'inscription plus élevés pour les diplômes universitaires et les diplômes d'établissement64(*) qui leur sont propres ; selon un rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR de janvier 2025 sur le modèle économique des EPSCP65(*), les établissements ayant mis en place ce type de dispositifs sont en nombre restreint. Il en va de même pour les droits d'inscription différenciés pour les étudiants extracommunautaires (voir infra).

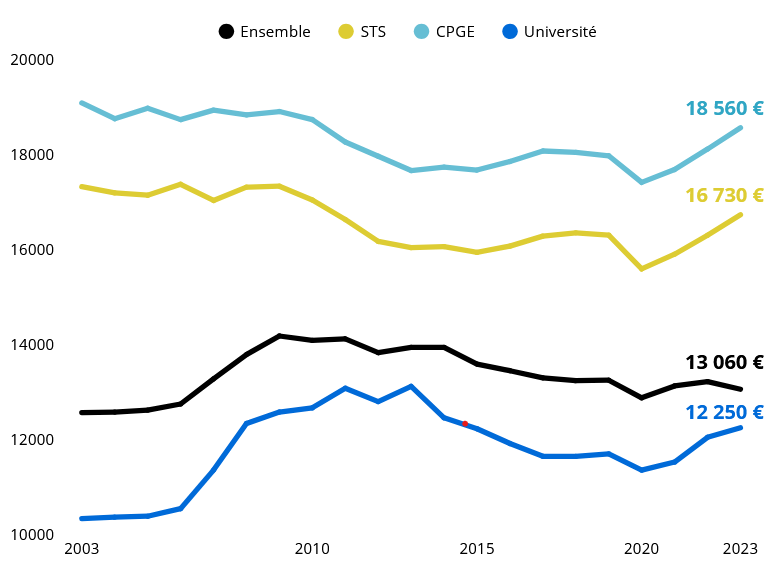

Les frais ainsi mis à la charge des étudiants français sont sans lien avec le coût réel des formations. Selon le 18ème état de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en France (Eesri), publié le 11 juin 2025, la dépense annuelle moyenne de la collectivité nationale pour un étudiant à l'université était de 12 250 euros en 202366(*). Selon le rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR précité, les recettes perçues à ce titre par les établissements représentaient au total 500 millions d'euros en 2023, soit 2,7 % de leurs ressources.

Dépense moyenne annuelle par

étudiant

en fonction des modes formation

Source : EESRI 2025

• Cette quasi-gratuité de l'enseignement supérieur public n'est pas une spécificité française, plusieurs de nos voisins européens étant dotés d'un système public d'enseignement supérieur peu coûteux pour les étudiants. Selon le rapport précité, les modèles d'enseignement supérieur finlandais, danois et allemand et espagnol se caractérisent ainsi par des droits d'inscription gratuits ou très peu élevés. Les droits perçus par les établissements sont un peu plus importants en Espagne (1 000 euros) et en Italie (1 600 euros), sans représenter une part déterminante de leurs ressources (18 % en Espagne).

Ce modèle diffère du système anglo-saxon, dans lequel les droits d'inscription représentent une part plus importante des recettes des établissements. En Irlande et au Royaume-Uni (hors Écosse), les frais d'inscription sont en moyenne de 2 000 euros et 9 250 livres, soit respectivement 32 % et 57 % de ces recettes.

(2) Un « signal prix » négatif pour l'attractivité des filières universitaires

• La modicité des tarifs universitaires semble avoir, de manière paradoxale, un effet négatif sur l'attractivité des filières universitaires.

Dans le contexte de l'essor rapide et de la concurrence accrue de l'enseignement supérieur privé, la modicité des tarifs de l'université publique agit en effet comme un « signal prix » négatif67(*). Leur faiblesse est en effet interprétée non comme la marque de l'engagement de la collectivité publique de prendre à sa charge le coût de la formation de sa jeunesse, mais comme un indicateur négatif de qualité de la formation proposée. L'université est dès lors perçue par les étudiants et les familles comme une formation « au rabais ». Ce problème d'image a été largement souligné au cours des auditions ; un intervenant a ainsi déclaré que l'on devenait étudiant en France « pour le prix de deux paires de chaussures ».

• L'écart est en effet significatif avec les autres formations supérieures, y compris par comparaison avec d'autres types d'établissements publics :

- les écoles de management accessibles après une classe préparatoire affichent ainsi des tarifs annuels compris entre 10 000 et près de 25 000 euros ; le coût complet d'une scolarité de trois ans à l'école des hautes études commerciales (HEC) s'échelonne entre 9 350 et 72 350 euros, selon les situations sociales des étudiants ;

- le rapport des députées Béatrice Descamps et Estelle Folest précité estime que les frais de scolarité annuels des établissements du secteur privé lucratif se situent globalement dans une fourchette comprise entre 5 000 et 10 000 euros ;

- les écoles d'ingénieurs ayant le statut d'Eespig68(*) affichaient en 2023 des tarifs s'échelonnant de 5 950 à 9 800 euros, tandis que les écoles d'ingénieur publiques ont fortement augmenté leurs tarifs depuis 2014-2015, pour atteindre 4 150 euros annuels en 2025-2026 à l'école des Mines de Paris et 3 660 euros à Centrale Supélec69(*).

(3) Le cas particulier des étudiants extracommunautaires

Ce « signal prix » joue de manière particulièrement forte pour les étudiants étrangers, notamment lorsqu'ils sont issus de pays dans lesquels les études supérieures sont très coûteuses.

• La France se distingue en effet par la faiblesse des droits d'inscription mis à la charge des étudiants extracommunautaires. Si le programme « Bienvenue en France » prévoit, depuis la rentrée 2019, des droits d'inscription différenciés pour les étudiants extra-communautaires (Dideec), d'un montant de 2 895 euros en licence et 3 941 euros en master, les établissements utilisent largement à leur profit la possibilité qui leur est donnée par l'article R. 719-50 du code de l'éducation de décider une exonération totale ou partielle de frais d'inscription pour 10 % de leurs étudiants non boursiers au maximum70(*).

Selon le rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR précité, la majorité des établissements font usage de cette faculté d'exonération. Au total, 8 % seulement des étudiants extra-communautaires se sont acquittés du tarif plein en 2022-2023, soit environ 8 000 étudiants sur les 103 200 éligibles ; 57 % se sont vu appliquer une exonération partielle visant à aligner leurs frais d'inscriptions sur les tarifs des étudiants nationaux.

Tout en affirmant que ce choix de l'exonération fait par un grand nombre d'universités constitue « sans doute une erreur », la Dgesip considère cependant que « la dynamique des Dideec est réelle », relevant que le nombre d'établissements ayant décidé leur mise en place progresse continûment sur les trois dernières années. Pour l'ensemble des EPSCP, cette ressource a ainsi plus que doublé entre l'année 2022-2023, où les 32 établissements les ayant déployés ont ainsi capté 14,5 millions d'euros de recettes, et l'année 2024-2025, où 36,5 millions d'euros de recettes ont été générés dans 62 établissements71(*). Le ministère regrette toutefois que « peu d'universités [aient] mis en place une stratégie de recrutement d'étudiants internationaux avec des objectifs scientifiques clairement établis », ce qui pèse indirectement sur le développement potentiel des ressources associées.

|

Les exceptions prévues au principe de la majoration des droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires Ne sont pas assujettis aux droits d'inscription différenciés les étudiants ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE), de l'espace économique européen (EEE), de Suisse, de Monaco ou d'Andorre. Des exceptions sont en outre prévues pour les étudiants québécois, les membres de la famille d'un citoyen de l'UE, de l'EEE ou de Suisse, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que leurs enfants, les résidents de longue durée sur le territoire français, les personnes ayant leur domiciliation fiscale sur le territoire français depuis plus de deux ans ainsi que les étudiants inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Sont par ailleurs exonérés de droits d'inscription différenciés les bénéficiaires d'une bourse du gouvernement français. |

• Au cours des auditions, plusieurs établissements accueillant, pour des raisons historiques ou tenant aux spécificités de leurs enseignements, une forte proportion d'étudiants étrangers, se sont dits attachés à cette exonération. C'est notamment le cas de l'université Paris 8, qui se définit comme une « université monde » et développe des programmes de recherche portant notamment sur le plurilinguisme.

D'autres ont pointé la perception négative de ces tarifs modiques par des étudiants issus de pays dans lesquels la dépense consacrée à la formation supérieure est plus élevée. Cette perception les conduirait à se tourner vers d'autres pays ou d'autres types d'établissements ; elle favoriserait par ailleurs le développement d'intermédiaires facturant des tarifs plus proches des standards de leur pays d'origine, sans bénéfice pour l'université d'accueil.

Le niveau de tarification de l'université française vis-à-vis des étudiants étrangers, associé aux conditions de formation parfois dégradées de certaines filières du premier cycle, la conduit au total à se positionner, au sein de l'offre d'enseignement supérieur des pays comparables, comme une solution d'accueil à bas coût et de qualité moyenne. Selon plusieurs personnes entendues par les rapporteurs, certaines filières non sélectives du premier cycle joueraient ainsi le rôle de point d'entrée dans le système français d'enseignement supérieur.

b) Une formation perçue comme peu exigeante et non professionnalisante

(1) La faible qualité perçue de la formation ne permet pas aux filières non sélectives de l'université d'attirer les meilleurs profils

S'y ajoute une perception globalement négative par les étudiants, les familles et les entreprises de la qualité de la formation dispensée par les universités.

• Selon les éléments recueillis au cours des auditions, cette mauvaise perception serait particulièrement prégnante pour les cursus de SHS et résulterait largement de l'association des universités avec l'enseignement de masse, illustrée médiatiquement, à chaque rentrée universitaire, par des images d'amphithéâtres bondés. Plusieurs présidents d'université ont ainsi estimé que l'absence de sélection en licence contaminait l'image globale de l'université, identifiée comme une institution peu exigeante et aux conditions d'études dégradées, au contraire des grandes écoles recrutant sur concours.

À l'inverse, une image de qualité est attachée aux formations universitaires sélectives, au point que celles-ci ne sont pas toujours associées à l'université ; c'est notamment le cas des instituts universitaires de technologie (IUT), des écoles d'ingénieur universitaires du réseau Polytech, ou encore du modèle de la grande école universitaire représenté par le Celsa72(*).

En témoigne également le succès des cursus de licence sélectifs : il s'agit des doubles licences ainsi que des cycles pluridisciplinaires d'études supérieures (CPES), dont la sélectivité est justifiée par l'exigence et le caractère pluridisciplinaire des enseignements dispensés. En 2024, la double licence Science politique-Économie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a ainsi reçu 3 353 voeux pour 30 places, soit un taux de sélection inférieur à 1 % des demandes reçues.

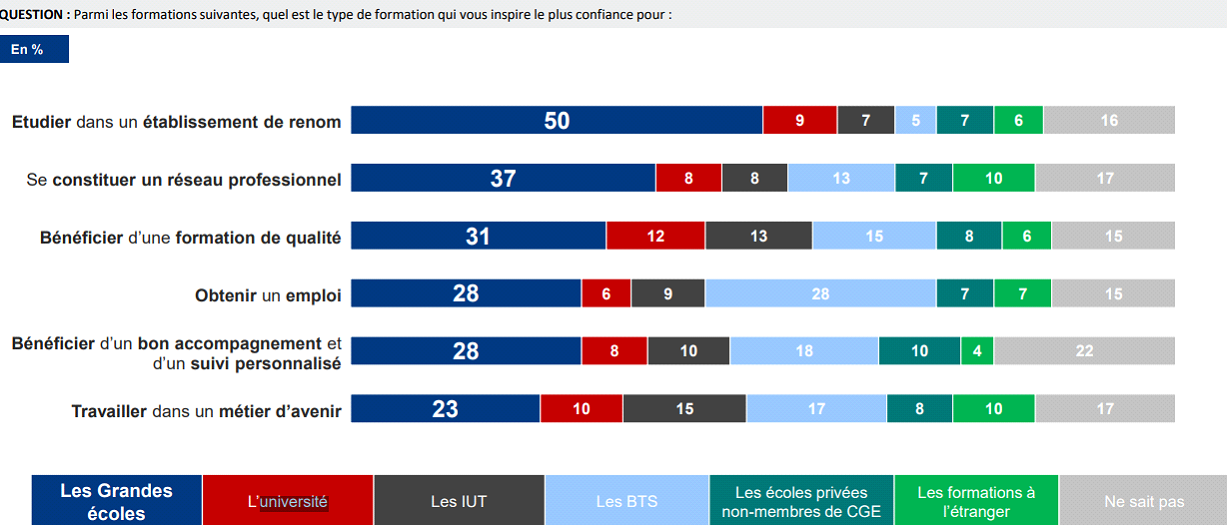

• Les résultats d'une enquête commandée par la conférence des grandes écoles (CGE) à l'institut Ipsos sur le regard porté par le grand public sur les grandes écoles, publiés en novembre 2023, fournissent par ailleurs un éclairage sur la perception des formations universitaires, qui se placent derrière les grandes écoles, les BTS et les IUT sur la plupart des items testés.

12 % seulement des personnes interrogées identifient ainsi l'université comme la formation présentant la meilleure qualité, tandis que cette image est attachée aux IUT, aux BTS et aux grandes écoles par respectivement 13 %, 15 % et 31 % de l'échantillon.

Extrait des résultats de l'enquête

Ipsos-CGE

sur le regard porté par le grand public sur les grandes

écoles (2023)

Dans certaines filières, l'université peine en conséquence à attirer les meilleurs profils, ce qui contribue à figer les écarts entre universités et grandes écoles. Dans son rapport précité, l'ANRT relève ainsi que « de nombreux jeunes hauts potentiels préfèrent ainsi sécuriser leur parcours en choisissant de s'en tenir à une grande école qui leur garantit une bonne reconnaissance salariale et sociale et de plus un solide réseau ».

|

Les « trois visages » de l'enseignement supérieur public selon l'Observatoire des inégalités « L'enseignement supérieur français présente trois visages : - un enseignement court, technique et doté de moyens (les BTS et les IUT), pour partie accessible aux milieux populaires et qui constitue une voie de promotion sociale ; - ensuite, un enseignement universitaire généraliste, faiblement doté, où les enfants de milieux modestes sont présents, mais au premier cycle principalement et dans certaines filières souvent dévalorisées. Les enfants d'ouvriers et d'employés sont beaucoup moins représentés dans les filières sélectives, comme la médecine, ou aux niveaux supérieurs, en master et en doctorat ; - enfin, des classes préparatoires et des grandes écoles hyper sélectives, très richement dotées, mais qui n'intègrent les jeunes de milieux modestes qu'au compte-gouttes. » Source : extrait de la note « Les milieux populaires largement sous-représentés dans l'enseignement supérieur », publiée le 24 septembre 2021 |

(2) Une formation faiblement valorisée par les entreprises

• La formation universitaire pâtit par ailleurs de son identification à la recherche fondamentale, dont résulte une image moins professionnalisante que celle associée, notamment, aux grandes écoles ou aux formations plus techniques des BTS et écoles d'ingénieur.

Dans l'enquête CGE-Ipsos précitée, c'est du point de vue de l'insertion professionnelle que l'image des universités apparaît la plus dégradée : 6 % seulement des personnes interrogées font confiance aux universités dans la perspective de l'obtention d'un emploi, tandis que les IUT, les BTS et les grandes écoles suscitent la confiance de respectivement 9 %, 28 % et 28 % de l'échantillon.

Ces résultats sont confirmés, du point de vue des professionnels, par une enquête réalisée par CCI France auprès de 409 dirigeants d'entreprises privées, à la demande de la Cour des comptes73(*). Selon la Cour, ses résultats font apparaître « un contraste marqué entre les efforts déployés par les universités pour mieux s'ancrer dans le monde économique et la perception encore mitigée qu'en ont les dirigeants d'entreprises », « les critiques [portant], en particulier, sur la capacité des universités à rendre lisible leur offre de formation ».

Au total, plus de la moitié des dirigeants interrogés (51 %) jugent que les parcours universitaires préparent mal les étudiants à intégrer le marché du travail, et 10 % estiment qu'ils ne les y préparent pas du tout. Cette appréciation touche l'ensemble de l'offre universitaire généralistes. Aux niveaux bac +2 et bac +3, les universités sont ainsi moins bien perçues que les BTS, de même que les licences professionnelles sont préférées aux licences générales - qui recueillent moins d'un quart (22 %) d'appréciations positives. Au niveau master, les écoles d'ingénieur sont nettement mieux perçues (avec 47 % d'avis positifs) que les masters universitaires (qui en recueillent 31 %).

Les salaires respectivement perçus par les diplômés de master universitaires et les diplômés d'écoles de commerce et d'ingénieur, tels que retracés par l'enquête Génération précitée, traduisent en pratique cette perception. Le revenu mensuel médian des diplômés de master est ainsi de 2 080 euros trois ans après la sortie de formation initiale, contre 2 520 euros pour les diplômés d'écoles.

• Un lien a par ailleurs été établi, au cours des auditions de la mission, entre la perception négative de l'université et celle des débouchés offerts par certains parcours universitaires, qui se situent principalement dans l'enseignement et la sphère académique. À l'image dégradée de la profession d'enseignant répondrait ainsi celle des formations qui y mènent.

c) Des réussites peu mises en avant

Tout au long des travaux de la mission, les responsables universitaires ont exprimé un sentiment de décalage entre les discours de dénigrement de l'université qui se diffusent dans l'opinion publique et les réussites objectives de l'institution, qui sont en effet multiples.

L'université constitue d'abord un acteur majeur de l'excellence de la recherche française. Si les performances de l'université française dans le classement de Shanghai, qui compte quatre établissements français parmi les 100 premiers établissements mondiaux (l'université Paris-Saclay à la 13e place mondiale et la 3e place européenne, Paris Sciences Lettres à la 34e place, Sorbonne Université au 43e rang et Paris Cité à la 60e place), font l'objet d'une large publicité, le rôle décisif des laboratoires de recherche universitaire dans le développement d'innovations de rupture est plus méconnu. Lors de son déplacement à l'université Paris Cité, la mission a ainsi pris connaissance des conditions de la valorisation par l'établissement des innovations issues de ses laboratoires, qui ont donné lieu à la création de plusieurs start-ups de biotechnologies. L'influence de premier plan des chercheurs issus des universités françaises a enfin été une nouvelle fois mise en lumière par l'attribution du Prix Nobel de physique 2025 aux recherches conduites notamment par Michel Devoret, docteur de l'Université Paris-Saclay.

L'université forme ensuite la très grande majorité des professionnels de la santé et du droit, en apportant une contribution de premier plan au déploiement des innovations de prise en charge ; en témoigne par exemple la structuration de la formation des professions paramédicales aux pratiques avancées.

Les filières d'arts et de sciences humaines, qui concentrent l'essentiel des préjugés et opinions négatives, affichent également d'éclatantes réussites. La mission a ainsi pris connaissance, lors de son déplacement à l'université, du succès de la filière image de Paris 8, souligné par la Cour des comptes74(*). En particulier, le master Création numérique, qui s'inscrit dans l'école universitaire de recherche « ArTeC » mise en place dans le cadre du troisième programme d'investissements d'avenir, présente une insertion professionnelle proche de 100 % six mois après l'obtention du master ; ses diplômés bénéficient en outre d'une forte reconnaissance de leurs pairs, qui se traduit notamment par des récompenses prestigieuses75(*).

D'une manière plus générale, l'efficience des universités dans l'accomplissement de leurs missions a été relevée par Stéphane Calviac, au regard de la comparaison entre le taux de financement par la France de son enseignement supérieur et la proportion de diplômés du supérieur dans sa population - lesquels restent à ce jour principalement formés par les universités. Alors que la France consacrait 1,6 % de son PIB à l'enseignement supérieur en 2021, contre 1,5 % en moyenne dans les pays de l'OCDE, 50 % des Français âgés de 25 à 34 ans sont diplômés du supérieur, contre 47 % en moyenne dans l'OCDE.

Il a toutefois été souligné, tout au long des travaux de la mission, que l'image de l'institution universitaire est si dégradée que la réussite de certaines de ses filières jouissant d'une bonne réputation ne lui est pas même attribuée. Les écoles d'ingénieurs du réseau Polytech76(*) ainsi que les IUT ne sont ainsi pas spontanément associés à l'université.

3. La concurrence accrue du secteur privé

La désaffection des étudiants et des familles pour les formations universitaires se traduit, au total, par la concurrence accrue d'autres structures d'enseignement supérieur, qui tend à modifier l'équilibre de la massification évoquée supra.

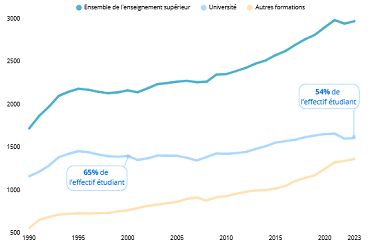

La hausse quasi-continue des effectifs universitaires au cours des dernières décennies masque en effet le recul de la proportion d'étudiants accueillis à l'université sur la même période. Alors que les universités formaient encore près du tiers des étudiants en 2000, cette part connaît une érosion continue depuis plusieurs décennies, qui tend à s'accélérer depuis 2018. Avec un peu plus d'un étudiant sur deux (54 %) accueilli à la rentrée universitaire 2023, l'université connaît ainsi un recul de sa « part de marché » de plus de onze points entre 2000 et 2023.

Ainsi, si la croissance des effectifs du supérieur a été principalement portée par les filières longues de l'université au cours des années 1960, puis par les DUT et les STS durant les années 1970 et 1980, une diversification des filières de l'enseignement supérieur est observée depuis lors. Au cours des deux dernières décennies, la croissance des effectifs étudiants a notamment été portée par les établissements d'enseignement privé, qui formaient plus du quart des étudiants du supérieur en 2023 (27 %, soit 767 000 étudiants). Ce mouvement tend à s'accélérer : depuis 2018, les inscriptions dans les établissements privés ont crû de 34 %, alors que les inscriptions dans le secteur public ont quasiment stagné (+ 0,5 %) sur la même période. À cette concurrence sur le territoire français s'ajoute en outre celle des cursus à l'étranger.

Évolution comparée des effectifs

étudiants

dans l'enseignement supérieur entre 1990 et

2023

en milliers, base 100 en 1990

Source : Données de l'Eesri 2025

Il en résulte que, alors que les EPSCP devraient se situer, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, « au centre du système d'enseignement supérieur », certaines des filières proposées se trouvent de plus en plus souvent à sa périphérie, en constituant la solution d'accueil « par défaut » des étudiants qui n'accèdent pas aux grandes écoles ni ne se tournent vers le secteur privé.

* 45 54,4 % des effectifs de l'enseignement supérieur en 2022, selon l'état de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (EESRI) publié par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2025.

* 46 À l'occasion du congrès tenu le 13 janvier 2022 à l'occasion de son cinquantième anniversaire, France Universités se fixait ainsi pour objectif de « donner à voir le modèle universitaire français et d'en accroître la lisibilité », ce qui renvoie en creux à la méconnaissance générale des universités.

* 47 L'enseignement supérieur français est organisé, depuis la Révolution française, selon une logique duale : il comprend d'une part des universités, qui délivrent des diplômes nationaux et in fine, le doctorat, d'autre part des grandes écoles, qui recrutent majoritairement des étudiants issus de classes préparatoires. Cette scission résulte à l'origine de la méfiance de la Convention envers des universités alors perçues comme l'incarnation des privilèges et des corporations. Voir à ce propos l'étude de Guillaume Tronchet « Universités et grandes écoles : perspectives historiques sur une singularité française ».

* 48 Corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées, des Mines, des ingénieurs de l'armement et des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

* 49 Notamment le Conseil d'État, la Cour des comptes et l'Inspection générale des Finances (IGF).

* 50 Sébastien Bazin, groupe Accor, université Panthéon-Sorbonne ; Florent Menegaux, Michelin, université Paris-Dauphine ; Daniel Julien, Teleperformance, université Paris-Nanterre.

* 51 ANRT, Pour un grand plan national pour le doctorat, octobre 2023.

* 52 Ces recommandations sont celles de la mission lancée le 1er décembre 2023 par Sylvie Retailleau, alors ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et Roland Lescure, alors ministre de l'Industrie.

* 53 Initiative docteurs et administrations, Recrutement et emploi des docteurs dans les administrations publiques, octobre 2021.

* 54 Décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Institut national du service public réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat.

* 55 Décret n° 2024-680 du 5 juillet 2024 reconduisant pour deux années le concours externe spécial d'entrée à l'Institut national du service public réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat.

* 56 Notamment la politique d'innovation agricole, la commande publique durable ou l'utilisation de l'IA pour le traitement de données sensibles.

* 57 Intégré au bloc de constitutionnalité par la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.

* 58 Décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019.

* 59 Conseil d'État, 1er juillet 2020, n° 430121. Par cette décision, le Conseil d'État a considéré que le montant maximum des frais applicables aux étudiants extracommunautaires, fixé à 2 770 € en licence et 3 770 € en master, représentant respectivement 30% et 40 % du coût annuel moyen par étudiant, satisfaisait à l'exigence constitutionnelle de gratuité.

* 60 Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prévu par l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951.

* 61 Mesuré par l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) au mois de janvier précédant l'année universitaire en question.

* 62 S'y ajoute le montant acquitté au titre de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), qui s'élève à 105 euros pour l'année 2025-2026.

* 63 Le Conseil d'État ayant précisé dans la décision précitée que « le principe d'égal accès à l'instruction et l'exigence constitutionnelle de gratuité s'appliquent à l'enseignement supérieur public en ce qu'il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres délivrés en application de l'article L. 613-2 du code de l'éducation »

* 64 Les diplômes d'établissement se distinguent des diplômes nationaux qui, en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, confèrent les grades et les titres universitaires et donnent les mêmes droits à tous leurs titulaires. Les diplômes d'université (DU), en particulier, ont souvent vocation à apporter une spécialisation dans le parcours des étudiants. Certains diplômes d'établissement reconnus par le MESR confèrent à leurs titulaires le grade de licence ou de master.

* 65 Transmis aux rapporteurs et non publié à ce jour.

* 66 Contre 16 730 euros pour un étudiant en STS et 18 560 euros pour un étudiant en CPGE.

* 67 Le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif a ainsi relevé que « l'idée selon laquelle le prix constitue un indice de la qualité peut être intégrée par un certain nombre de familles », alors que l'enseignement supérieur est considéré comme un « investissement » (rapport d'information n° 2458 du 10 avril 2024, présenté par Béatrice Descamps et Estelle Folest, députées).

* 68 Établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général.

* 69 Ces tarifs sont à mettre en lien avec le coût moyen de la formation d'ingénieur, évalué à 58 909 euros annuels par une note du Conseil d'analyse économique (CAE) de décembre 2021 (« Enseignement supérieur : pour un investissement plus juste et plus efficace »).

* 70 Soit parce qu'ils en font la demande en raison de leur situation personnelle (cette situation concerne notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi), soit parce que leur inscription « répond aux orientations stratégiques de l'établissement ».

* 71 Données provisoires.

* 72 Il s'agit de l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, rattachée à Sorbonne Université et membre de la conférence des grandes écoles (CGE).

* 73 Dans le cadre de son rapport « Universités et territoires » rendu public le 7 février 2023.

* 74 L'enseignement supérieur en arts plastiques, communication à la commission des finances du Sénat, décembre 2020.

* 75 Le rapport de la Cour cite à ce propos quatre oscars pour les meilleurs effets spéciaux (Gravity, Benjamin Button, Matrix 2, Logorama), un prix du jury au festival du film d'animation (Duku space Marine), un grand prix Siggraph Asia (Chase Me), un césar technique (Les Fées spéciales) ainsi que le césar du meilleur film d'animation (Dilili à Paris).

* 76 La première école polytechnique universitaire a été créée le 1er janvier 2000 au sein de l'université de Nantes. Le réseau regroupe aujourd'hui 16 écoles publiques et 5 écoles associées, qui délivrent des diplômes d'ingénieur reconnus par la commission des titres d'ingénieur. Après un cycle préparatoire de deux ans, les étudiants accèdent à un parcours de spécialité à partir de la troisième année.