N° 67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la

prise en compte

des

questions migratoires dans

la politique de

développement,

Par MM. Michel CANÉVET et Raphaël DAUBET,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

I. SI L'IMPACT DE L'APD SUR LES MIGRATIONS RESTE EN DÉBAT, LES QUESTIONS MIGRATOIRES SE SONT PROGRESSIVEMENT IMPOSÉES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

A. DES EFFETS DIFFICILES À OBJECTIVER DE L'APD SUR LES MIGRATIONS

La théorie économique étudie depuis les années 1970 les liens entre migrations et développement.

Une théorie ancienne, dite de la « bosse migratoire » (migration hump), identifie une relation positive, sous la forme d'une courbe en « U inversé », entre développement et migration et soutient, par conséquent, que l'aide au développement encourage les migrations à moyen terme. Cette analyse permet de soutenir que les pays à revenus intermédiaires présentent un potentiel migratoire plus important que les pays les moins avancés.

Des publications universitaires plus récentes ont débattu de la pertinence de la théorie de la « bosse migratoire » et il semble désormais nécessaire de prendre en considération d'autres facteurs que la seule dimension économique. Trois enseignements principaux peuvent être retirés de la littérature économique :

- tout d'abord, l'évolution des flux migratoires ne peut être imputée seulement à la hausse du niveau de vie ou à l'aide publique au développement. La situation géographique du pays de départ, ses attaches linguistiques et historiques avec les pays d'arrivée, son intégration régionale ou son niveau d'inégalités peuvent aussi constituer des facteurs explicatifs ;

- ensuite, une aide publique au développement mal orientée peut renforcer, de manière transitoire, l'immigration dès lors qu'elle favorise la croissance économique de certains territoires au détriment d'autres ;

- enfin, les mobilités depuis les pays à revenus intermédiaires correspondent davantage à des mouvements réguliers.

Davantage que l'aide au développement, les pays de départ sont attentifs aux revenus de transfert issus de la diaspora, bien supérieurs à l'APD ou aux investissements étrangers (656 milliards de dollars de transferts dans le monde en 2023).

B. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES ENJEUX MIGRATOIRES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE ET AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

La crise migratoire de 2015, résultant de l'exode massif de ressortissants syriens en Europe, a conduit l'Union européenne à établir une stratégie et des instruments visant à lier migrations et développement.

Les cinq piliers du plan d'action conjoint

de

La Valette (2015)

Source : ministère de l'Europe et des affaires étrangères

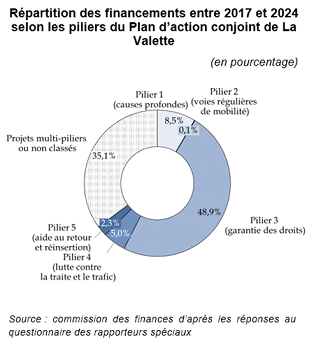

L'UE et ses États membres ont défini en 2015 un plan d'action conjoint à La Valette (PACV) sur la problématique des migrations et des déplacements forcés, articulé autour de cinq piliers, suivant un découpage chronologique du parcours migratoire :

- lutter contre les causes profondes des déplacements contraints et des migrations irrégulières et maximiser les apports des migrations pour le développement (pilier 1) ;

- promouvoir les voies régulières de mobilité et accompagner les migrants sur leur parcours migratoire (pilier 2) ;

- garantir le respect des droits, l'accès aux services de base et la dignité des migrants (pilier 3) ;

- lutter contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (pilier 4) ;

- renforcer les modalités d'accompagnement au retour durable grâce à des solutions personnalisées favorisant la réinsertion (pilier 5).

Au niveau national, prenant en compte les avancées du plan d'action conjoint de La Valette, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid)1(*) du 8 février 2018 a adopté un plan d'action « migrations internationales et développement » pour les années 2018-20222(*), avec pour objectif le déploiement de 1,8 milliard d'euros de crédits budgétaires pour la mise en oeuvre de ses actions.

C. UNE STRICTE COMPTABILISATION PAR L'OCDE DES PROJETS MIGRATOIRES DANS L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Le Comité d'aide au développement (CAD), instance de coordination des politiques de développement relevant de l'OCDE, définit, pour les pays donateurs, les règles de comptabilisation de l'APD. Depuis 2018, les projets « migrations » font l'objet d'un cadre de comptabilisation précisée :

- premièrement, les projets financés, comme l'ensemble des projets d'aide au développement, doivent avoir pour objectif principal le développement durable des pays bénéficiaires ;

- deuxièmement, les activités de sécurité « dure » sont exclues du champ de l'APD. Les actions de coopération de défense, les opérations civilo-militaires menées dans le cadre des Nations unies, les programmes de renforcement des institutions de l'État ou la coopération policière ne relèvent donc pas de l'aide au développement car l'objectif principal de ces projets demeure la sécurité nationale des États bailleurs ;

- troisièmement, toute action dont le bénéfice principal revient au donateur ne peut être comptabilisée comme de l'APD. Un projet dont l'objectif principal est de limiter les migrations vers le pays bailleur ne peut être ainsi validé.

II. ENTRE 2017 ET 2024, LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX MIGRATOIRES FAIT FIGURE D'ACTE MANQUÉ

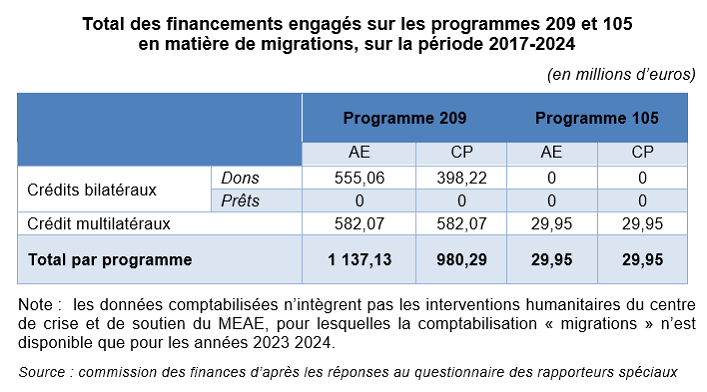

A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE D'UN MILLIARD D'EUROS, PORTÉ PAR UN PLAN D'ACTION « MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT »

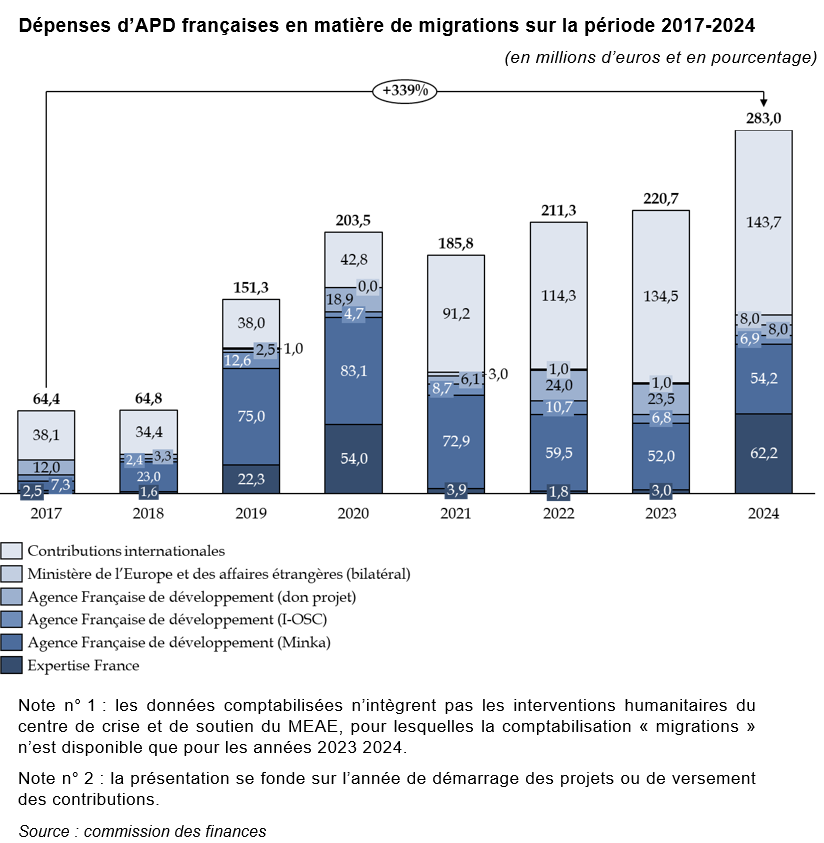

Au total, sur la période 2017-2024, le montant total de l'APD française en matière migratoire avoisinait le milliard d'euros. Si ces montants sont loin de l'objectif de 1,8 milliard d'euros consacrés aux migrations fixé par le plan d'action 2018-2022, a fortiori lorsque l'on se réfère à la stricte période d'application du plan d'action (moins de 500 millions d'euros pour les années 2018 à 2022), ils représentent néanmoins des engagements significatifs.

Trois enseignements principaux peuvent être tirés de la mise en oeuvre de ces financements :

- comme souvent, dans une approche thématique de l'aide au développement, l'ensemble des acteurs de cette politique, nationaux ou internationaux, se trouvent impliqués. Cette fragmentation de l'action publique, qui s'explique par des échelles et des domaines d'action distincts, ne contribue pas à sa lisibilité, d'autant qu'elle conduit fréquemment à des financements croisés et à une coordination perfectible ;

- près de la moitié de l'aide au développement de la France en matière migratoire (48,9 %) transite par le canal multilatéral, avec 636,93 millions d'euros sur la période 2017-2024. Cette montée en puissance des contributions internationales, particulièrement à destination du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de l'Organisation internationale des migrations (OIM), s'explique par le renforcement de notre aide humanitaire ;

- sur le plan bilatéral, il apparaît que c'est l'investissement conséquent de la France en matière humanitaire, plus qu'une priorisation de la thématique migratoire, qui peut expliquer la hausse continue des financements labellisés « migrations ».

B. SANS ÉVALUATION ET FAUTE DE PILOTAGE FORT, IL EST IMPOSSIBLE DE MESURER L'IMPACT DE DÉPENSES AYANT, POUR UNE GRANDE PARTIE, FAIT L'OBJET D'UNE LABELLISATION « MIGRATIONS » A POSTERIORI

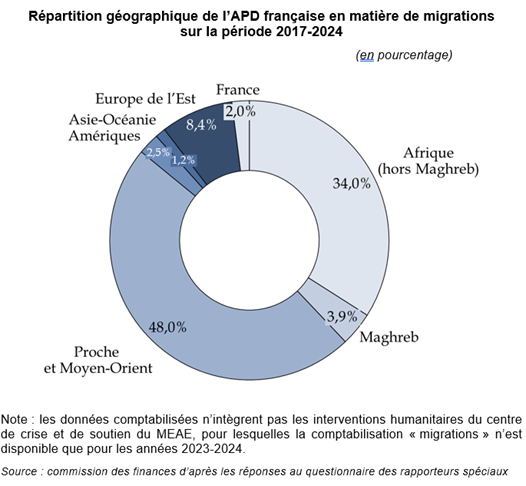

Il est possible d'identifier les priorités géographiques de l'APD en matière migratoire : la majorité des projets est dirigée vers le Proche et Moyen Orient et l'Afrique. De plus, une liste de quinze pays prioritaires en matière migratoire a été définie en 2023 par le Gouvernement3(*).

Cette orientation géographique est contradictoire avec les priorités géographiques fixées à notre APD, censée se concentrer à 60 % sur les pays les moins avancés (PMA) et vulnérables. Or, les principaux bénéficiaires de notre aide en matière migratoire sont des pays à revenus intermédiaire.

Cette contradiction s'explique par la structure même des flux migratoires, les pays les moins avancées n'étant pas les plus gros pourvoyeurs de migrants vers la France.

Sur le plan thématique, la majeure partie des projets (68,7 %) comme des financements (48,9 %) relèvent du troisième pilier consacré à la garantie des droits et à la protection des personnes déplacées. C'est dans ce domaine que s'inscrivent les financements humanitaires.

En revanche, les piliers 4 (lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants) et 5 (aide au retour) représentent une part beaucoup plus faible des financements octroyés par la France (respectivement 5 % et 2,3 %). Il s'agit pourtant des domaines d'action que les précédents gouvernements ont déclaré prioritaires et qui correspondent à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (« aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines »).

Il importe de noter que les données transmises par le MEAE correspondent à une méthodologie récente de comptabilisation des projets. Or, le risque d'une comptabilisation a posteriori est d'intégrer des projets qui n'ont pas forcément de liens directs avec la problématique migratoire et surtout, qui n'ont pas été pensés en prenant en compte ces enjeux.

Par ailleurs, le plan d'action « migrations et développement » 2018-2022 n'a fait l'objet d'aucun bilan ni évaluation, contrairement à ce qui était prévu dans sa programmation initiale. La réticence du MEAE à mener un tel bilan conforte l'impression d'un suivi pour le moins perfectible des engagements, d'une part, et de la prévalence d'un objectif de moyens sur un objectif de résultat, d'autre part. Même si le résultat anticipé est défavorable, ne pas mener d'évaluation ne paraît pas constituer une bonne pratique administrative.

III. DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT, IL IMPORTE DE RENFORCER LE SUIVI DE NOTRE AIDE ET D'ADOPTER UNE APPROCHE PARTENARIALE EN MATIÈRE MIGRATOIRE

A. LA MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT » IMPLIQUERA DE FORTES ADAPTATIONS

Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a finalisé une stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 visant à traduire les objectifs définis par le conseil présidentiel du développement et le Cicid de 2023.

Les rapporteurs formulent à ce titre quatre observations.

- Premièrement, les rapporteurs estiment que l'objectif migratoire doit être clarifié et mieux articulé avec les autres priorités de notre APD. De fait, les ministères en charge de cette politique ne sont pas en mesure d'établir clairement de quels enjeux migratoires parler : s'agit-il de la lutte contre l'immigration irrégulière, visée par le Cicid, ou d'une approche plus large des migrations, comme envisagée par la stratégie pluriannuelle ? Actuellement, la seule lutte contre l'immigration irrégulière représente un volume d'aide au développement relativement faible. De plus, la priorité accordée à la dimension migratoire risque d'affaiblir la cible de concentration de 60 % de l'aide sur les pays les moins avancés (PMA) et pays vulnérables, dès lors que les principaux pays de départ et de transit sont des États à revenus intermédiaires.

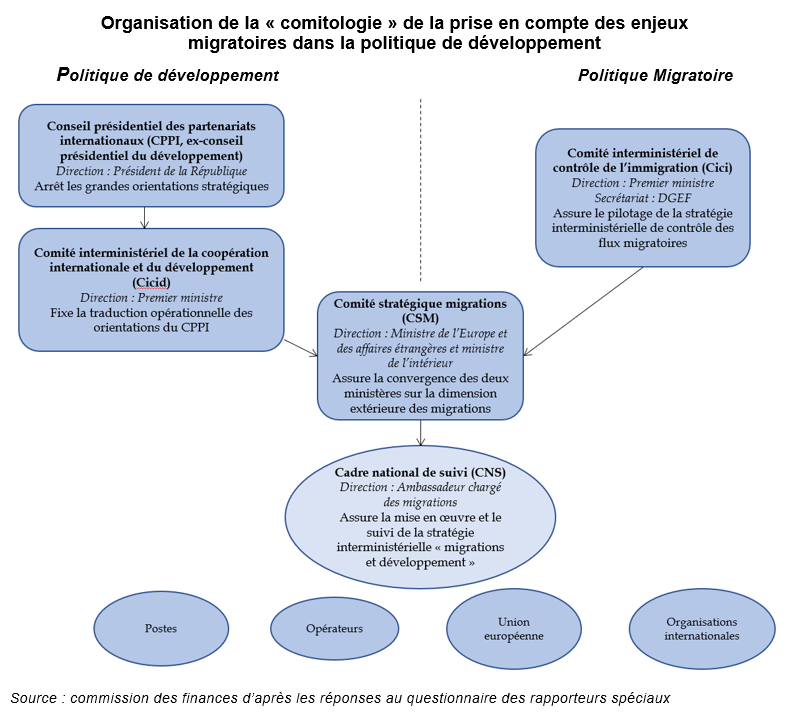

- Deuxièmement, le pilotage de notre politique de développement en matière migratoire doit être renforcé et intégrer une véritable dimension interministérielle. La France a, au cours des dernières années, adapté son organisation administrative autour d'une comitologie visant à encourager une plus grande coopération interministérielle sur la dimension extérieure des migrations (cf. schéma infra). Toutefois, les rapporteurs spéciaux ont identifié plusieurs limites :

- d'une part, cette organisation, opérationnelle sur le papier, peine à se concrétiser et le comité stratégique migrations (CSM) ne s'est réuni qu'une seule fois au niveau des ministres depuis 2023 ;

- d'autre part, la réalité de la coopération entre le MEAE, qui dispose de l'essentiel des financements, et le ministère de l'intérieur est encore en construction.

- Troisièmement, dans un contexte budgétaire contraint et à enveloppe constante, il faudra être explicite sur le fait que cette priorisation impliquera une baisse des moyens consacrés aux autres thématiques. Face à la dégradation de nos finances publiques, la multiplication des objectifs de la politique de développement ne pourra conduire qu'à la dilution de son impact. Une priorisation formelle devrait être concrétisée par la claire définition d'une enveloppe budgétaire.

Les ambitions affichées par le Gouvernement sur la thématique migratoire en matière d'aide au développement risquent fortement de se concrétiser au détriment d'autres dimensions de l'APD.

- Quatrièmement, il est indispensable de prévoir une démarche de suivi et d'évaluation dans la mise en oeuvre de la stratégie interministérielle « migrations et développement ». En effet, les rapporteurs spéciaux ont été particulièrement surpris, au cours de leurs auditions, d'apprendre que la stratégie interministérielle précédente n'avait pas fait l'objet d'une évaluation ex post. Pour opérer un suivi des financements d'APD en matière migratoire, il sera également indispensable de disposer, dans les documents budgétaires, d'une identification des crédits budgétaires concourant à cet objectif.

B. LA FRANCE DOIT ENVISAGER UNE APPROCHE PLUS PARTENARIALE, SANS SURESTIMER L'IMPACT DE L'APD SUR LES MIGRATIONS

Une conditionnalité stricte de l'aide publique au développement en matière migratoire, qui conduirait à interrompre l'aide à l'égard d'États non coopératifs en matière migratoire, présente des limites de trois ordres :

- tout d'abord, la formalisation explicite d'une conditionnalité des versements à des objectifs de politique migratoire et donc à un avantage pour le pays donateur, exclurait cette aide de la qualification d'APD, en application des règles fixées par l'OCDE ;

- ensuite, d'un point de vue plus opérationnel et pratique, la décision de suspendre l'aide comporte des difficultés d'ordre pratiques et juridiques. La suspension soudaine d'un projet en cours rend particulièrement incertaine sa reprise et impose à l'opérateur de régler des pénalités à ses prestataires ;

- enfin, la conditionnalité comporte des risques politiques et réputationnels non négligeables pour nos opérateurs et entreprises. D'une part, suspendre l'aide signifie renoncer aux avantages induits par la logique d'aide au développement dans sa coopération avec l'État bénéficiaire. D'autre part, elle peut placer ce dernier en position de force dans les négociations, en écartant des négociations d'autres thématiques sur lequel il se sollicite davantage l'assistance de la France.

Dès lors, les rapporteurs spéciaux, conscients des limites d'une conditionnalité « stricte », défendent cependant une orientation plus transactionnelle de notre politique de développement, qui doit assumer la préservation des intérêts de la France, dans le respect, toutefois, de l'objectif prioritaire de l'APD, à savoir le développement des pays bénéficiaires.

Cette logique transactionnelle devrait se poursuivre à l'échelon européen. L'Union européenne a en effet développé, dans le cadre de sa politique de voisinage, des « partenariats stratégiques globaux », de nature multisectorielle, avec plusieurs États du voisinage méditerranéen. La conclusion de ces accords présente des résultats encourageants sur les départs depuis ces États.

* 1 Pour rappel, institué par le décret n° 98 66 du 4 février 1998, le Cicid définit les grandes orientations de la politique de développement. Présidé par la Première ministre, il réunit les principaux ministères concernés par la politique de développement. Son secrétariat est assuré conjointement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'intérieur. L'AFD peut être associée à ses réunions.

* 2 Plan d'action « migrations internationales et développement » 2018-2022.

* 3 Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Égypte, Nigéria, Comores, Sri Lanka, Inde, Vietnam, Indonésie, Bangladesh.