LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Recommandation n° 1 : intégrer, dans la stratégie interministérielle « migrations et développement » et dans la liste des pays prioritaires en matière migratoire, une prise en compte des enjeux spécifiques aux territoire ultramarins (direction générale de la mondialisation).

Recommandation n° 2 : réunir à intervalles réguliers, a minima biannuels, le comité stratégique migrations (CSM) et le cadre national de suivi (CNS) pour conforter le pilotage de la stratégie interministérielle (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'intérieur).

Recommandation n° 3 : pour les postes des États placés sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire, inscrire obligatoirement l'objectif migratoire dans la stratégie-pays (direction générale de la mondialisation, postes diplomatiques).

Recommandation n° 4 : préciser, au sein du plan d'action « migrations et développement » devant opérationnaliser la stratégie interministérielle 2024-2030, le montant des crédits budgétaires dédiés à la mise en oeuvre des objectifs de cette stratégie (direction générale de la mondialisation).

Recommandation n° 5 : réserver, au sein de l'enveloppe dédiée aux migrations, une part dédiée à la coopération technique et renforcer les moyens dédiés à l'assistance en matière d'état civil (direction générale de la mondialisation, Expertise France, Civipol).

Recommandation n° 6 : organiser une évaluation à mi-parcours de la stratégie interministérielle 2024-2030 et dresser un bilan à l'issue de sa mise en oeuvre (direction générale de la mondialisation, AFD, Expertise France).

Recommandation n° 7 : identifier, dans les documents budgétaires, les crédits dédiés à chaque objectif prioritaire de notre politique de développement (direction générale de la mondialisation, direction générale du Trésor).

Recommandation n° 8 : réviser les indicateurs de performance de la mission « Aide publique au développement » consacrés à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération international et du développement (direction générale de la mondialisation).

Recommandation n° 9 : adopter une approche transactionnelle, y compris dans la coopération migratoire, en matière d'aide au développement, en priorisant notre soutien aux pays les plus volontaristes (Gouvernement).

Recommandation n° 10 : au niveau européen, soutenir la conclusion de partenariats stratégiques globaux avec l'ensemble des pays-clés dans le transit des migrations, et y défendre l'inclusion des priorités stratégiques de la France (ministère de l'Europe et des affaires, ministère de l'intérieur).

I. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES QUESTIONS MIGRATOIRES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

A. L'IMPACT DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT SUR LES MIGRATIONS NE RELÈVE PAS DE L'ÉVIDENCE

1. Des liens ambivalents entre migration et développement

La théorie économique appréhende les liens entre migrations et aide publique au développement depuis les années 1970. La théorie dite de la « bosse migratoire » (migration hump), développée dans un article de 19714(*), identifie une relation positive entre développement et migration et soutient, par conséquent, que l'aide au développement encourage les migrations.

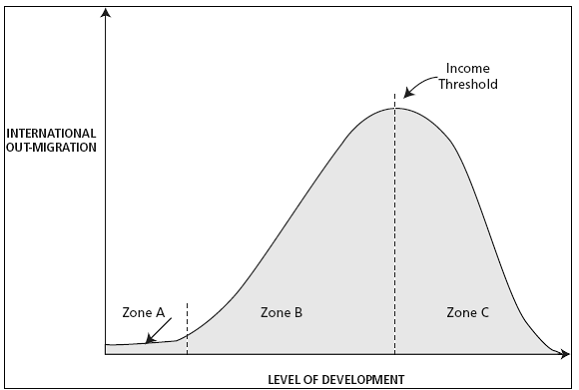

Dans un schéma en « U inversé », illustré infra, un développement économique plus soutenu signifie une plus grande migration, en raison :

- d'un facteur économique, les personnes dont les revenus ne leur permettaient pas de financer leur départ peuvent désormais quitter leur pays. La poursuite du développement économique, dans une période ultérieure de modernisation conduirait à une diminution des migrations. Même si les populations ont acquis les moyens de partir, elles décident de ne pas le faire ;

- d'un facteur démographique, la hausse des revenus étant traditionnellement associée à des changements démographiques favorisant l'émigration ;

- de facteurs structurels associés au processus de développement, accélérant les mobilités internes et potentiellement internationales.

Cette analyse permet de soutenir que les pays à revenus intermédiaires présentent un potentiel migratoire plus important que les pays les moins avancés.

Illustration de la théorie de la « bosse migratoire »

Note de traduction : international out-migration (émigration internationale) ; income treshold (seuil de revenu) ; level of development (niveau de développement).

Source : Parlement britannique, Select Committee on International Development

Les recherches les plus récentes ont permis de remettre en cause cette corrélation entre développement et migration. Dans une publication de 20185(*), Mauro Lanati et Rainer Thiele identifient même une relation négative entre aide au développement et migrations, pour laquelle ils avancent deux explications : d'une part, la contrainte financière pesant sur les ménages ne serait pas le seul paramètre dans leur décision de départ ; d'autre part, l'aide au développement, dans la période contemporaine, ne conduit pas forcément à un accroissement du revenu disponible des ménages mais vise davantage à renforcer les services publics locaux. Une étude de 2020 suggère, quant à elle, que l'augmentation des revenus des individus suscitée par un développement économique croissant ne les conduit pas à émigrer. En ce sens, l'aide au développement, en stimulant la croissance économique, pourrait, à terme, réduire les migrations6(*). Tout en soulignant que les éléments suggérant que l'aide au développement peut efficacement dissuader les migrations sont faibles, Michael Clemens et Hannah Postel observent que les programmes de soutien à l'emploi des jeunes, en particulier en milieu rural, peuvent contribuer à limiter les départs7(*).

Si les débats universitaires demeurent ouverts sur la pertinence de la théorie de la « bosse migratoire », il semble nécessaire de prendre en considération d'autres facteurs que la seule dimension économique. La situation géographique du pays, ses attaches linguistiques et historiques avec les pays d'arrivée, son intégration régionale ou son niveau d'inégalités peuvent entrer en compte. Cette approche multidimensionnelle ne permet pas de confirmer une causalité APD-migrations et, en tout état de cause, limite l'utilité de la théorie de la « bosse migratoire » dans la mise en oeuvre de politiques publiques.

Pour autant, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères identifie trois conclusions principales de la littérature économique :

- premièrement, comme indiqué supra, l'évolution des flux migratoires ne peut être imputée seulement à la hausse du niveau de vie ou à l'aide publique au développement. Il est impératif d'adopter, dans la construction d'une politique de développement en matière de migrations, une approche multidimensionnelle intégrant des facteurs historiques, géographiques ou climatiques ;

- deuxièmement, une aide publique au développement mal orientée peut renforcer, de manière transitoire, l'immigration dès lors qu'elle favorise la croissance économique de certains territoires au détriment d'autres. Une aide au développement plus ciblée, concentrée sur des actions visant à stabiliser les populations en leur proposant des alternatives au départ (développement local, développement agricole, création d'emplois durables, renforcement des services publics ou de l'État de droit) doit être privilégiée ;

- troisièmement, les mobilités depuis les pays à revenus intermédiaires correspondent davantage à des mouvements réguliers. Les instruments d'aide peuvent accompagner ces flux, dans un sens mutuellement bénéfique aux pays de départ et d'arrivée.

Par ailleurs, la littérature scientifique suggère que les migrants ont une préférence pour des destinations proches de leurs lieux de départ. Les migrations Sud-Sud représentent l'immense majorité des flux : une étude de l'Organisation internationale des migrations (OIM) estimait en 2022 que seulement 1 % des migrants transitant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale avait pour destination l'Europe8(*).

2. Les revenus de transferts de la diaspora, une ressource essentielle pour les pays de départ

Les transferts de fonds constituent le lien le plus avéré entre les migrations et le développement des pays de départ. Le Fonds international de développement agricole (Fida) estime que 200 millions d'immigrants envoient des fonds vers leurs pays d'origine, pour un montant moyen de 250 dollars par mois et par envoi individuel9(*).

Avec 656 milliards de dollars de transferts dans le monde en 2023, soit environ 2 % du PIB agrégé des pays à revenu faible et intermédiaire, ce canal est la première source de financements extérieurs pour les pays en développement, devant l'aide publique au développement (qu'il dépasse de trois fois) et les investissements directs étrangers (IDE). Ce montant devrait atteindre 5 000 milliards de dollars à horizon 2030 selon les projections du Fida. Ces données ne prennent naturellement pas en compte les transferts de fonds informels, du fait des coûts de transfert et de la difficulté d'accéder à des services financiers.

Au Sénégal, les transferts de fonds de la diaspora s'élevaient à 2,4 milliards d'euros en 2023, soit 10,5 % du PIB, bien plus que le total de l'APD versée par les bailleurs internationaux à ce pays (1,4 milliard d'euros cette même année). Selon l'ambassadrice de France, Mme Christine Fages, les revenus de transfert se seraient élevés à 7 % du PIB du pays en 2024.

Comme a pu le souligner Flore Gubert, directrice de recherche à l'IRD, les transferts, dont l'impact macroéconomique est complexe à mesurer, comportent une fonction assurantielle avérée en période de crise. Alors que les IDE reculent au cours des périodes de crise et que l'APD est soumise aux choix budgétaires des pays donateurs, les revenus de transfert sont contracycliques et moins volatils. Cette fonction assurantielle permet d'éviter aux ménages, dans les pays d'origine, d'entamer leur patrimoine ou de renoncer à certaines dépenses, comme la scolarisation des enfants.

D'un point de vue plus politique, l'importance des transferts de fonds de la diaspora peut expliquer la réticence des pays d'origine à réguler les départs irréguliers. Pour un pays en développement, renoncer à l'immigration signifie, pour les ménages, renoncer à une source de devises et de financements. En outre, la régulation des migrations suppose de lourds investissements pour des États aux moyens limités et les exposent à des risques de tensions sociales, notamment chez les jeunes.

S'agissant de la France, les transferts financiers réalisés par les diasporas s'élevaient à 11,4 milliards d'euros en 2023, en hausse de 6,75 % par rapport à l'année précédente. Outre que l'ensemble de ces transferts ne se fait pas seulement vers des pays en développement, le total de ces envois était inférieur à l'APD française la même année (14,2 milliards d'euros selon les données de l'OCDE). À noter que 76 % des transferts depuis la France sont à destination des pays de la péninsule ibérique et du Maghreb.

Dix premiers pays bénéficiaires de

transferts de fonds depuis la France

entre 2021 et 2023

(en millions d'euros et en pourcentage)

|

Pays bénéficiaires |

2021 |

2022 |

2023 |

Variation 2023/2022 |

|

Maroc |

3 042 |

3 308 |

3 531 |

6,75 % |

|

Algérie |

1 295 |

1 351 |

1 442 |

6,75 % |

|

Portugal |

1 241 |

1 200 |

1 281 |

6,75 % |

|

Tunisie |

1 109 |

1 181 |

1 261 |

6,75 % |

|

Espagne |

1 048 |

1 094 |

1 168 |

6,75 % |

|

Vietnam |

790 |

831 |

888 |

6,75 % |

|

Sénégal |

482 |

512 |

546 |

6,74 % |

|

Serbie |

381 |

493 |

527 |

6,75 % |

|

Chine |

359 |

367 |

392 |

6,76 % |

|

Madagascar |

318 |

338 |

361 |

6,74 % |

Source : commission des finances d'après les données de la Banque de France

Dans le cadre de leur Agenda 2030, les Nations unies ont adossé à leur objectif de développement durable (ODD) n° 10 une cible, d'ici 2030, de « faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %. » Suivant cet objectif, la France a adapté sa réglementation, par un arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement. Cette évolution visait à renforcer et standardiser l'information des utilisateurs pour les opérations de paiement pouvant avoir pour but d'envoyer de l'argent à l'étranger. Les utilisateurs se retrouvaient, en effet, en difficulté pour identifier et comparer les tarifs entre prestataires et ainsi faire jouer la concurrence, faute d'une présentation tarifaire uniforme.

* 4 Wilbur Zelinsky, The Hypothesis of the Mobility Transition, Geographical Review, Vol. 61, No. 2 (1971), pp. 219-249.

* 5 Mauro Lanati et Rainer Thiele, The impact of foreign aid on migration revisited, World Development, November 2018, Kiel Institute for the World Economy.

* 6 David Bencek et Claas, Higher economic growth in poor countries, lower migration flows to the OECD - Revisiting the migration hump with panel data, World Development, October 2024, Kiel Institute for the World Economy.

* 7 Michael Clemens et Hannah Postel, Deterring Emigration with Foreign Aid: An Overview of Evidence from Low-Income Countries, Popul Dev Rev., December 2018.

* 8 OIM, « Regional mobility mapping - West and Central Africa - December 2022 », 2023.

* 9 Fida, Envois de fonds, Les domaines d'interventions du Fida, consulté le 24 septembre 2025.