B. LES QUESTIONS MIGRATOIRES SE SONT PROGRESSIVEMENT IMPOSÉES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT EUROPÉENNE ET FRANÇAISE

1. À partir des années 1990, la France a intégré les enjeux migratoires dans sa politique de développement au travers de la notion de codéveloppement

La prise en compte par la France des enjeux migratoires dans sa politique de développement repose historiquement sur la notion de codéveloppement. Forgé dans les années 198010(*), ce concept visait originellement à encourager les retours volontaires et la réinsertion, en promouvant des opportunités économiques et en renforçant les services publics des zones à forte émigration. Le « Programme développement local/migration » (PDLM), lancé à cette période, illustre cette logique : ses objectifs étaient d'accompagner par des aides financières et un appui technique les migrants désireux de se réinstaller dans leur pays d'origine tout en soutenant une action locale de développement. Selon Flore Gubert, la mise en oeuvre de ce programme à destination de trois pays de départ (Mali, Mauritanie et Sénégal) a produit des effets limités, les bénéficiaires potentiels le percevant davantage comme une aide au retour qu'une action de promotion du développement.

La publication du rapport de la mission interministérielle « Migrations/codéveloppement » confiée au Professeur Samir Naïr et remis en 199711(*) a permis de redéfinir la notion de codéveloppement, tout en reconnaissant le rôle positif des immigrés pour le développement de leurs pays d'origine. Dans ce cadre, la politique de codéveloppement vise à soutenir le développement local, à valoriser l'engagement des diasporas, notamment en développant la coopération décentralisée au niveau des collectivités territoriales, et à renforcer la gouvernance locale.

La notion de codéveloppement a connu sa concrétisation la plus poussée en 2007, avec la création du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Sur le plan budgétaire, ce nouveau cadre s'est traduit par la création d'un nouveau programme budgétaire 301 « Développement solidaire et migrations », piloté par le ministère précité, au sein de la mission APD. Ce programme entendait opérer une synthèse entre les intérêts du pays d'accueil et des pays d'origine, entre la maîtrise de l'immigration et l'implication des ressortissants dans le développement. Il mettait notamment en oeuvre le volet budgétaire d'un nouvel instrument de diplomatie migratoire, les accords de gestion concertée (AGC), pour un financement total de 128 millions d'euros sur la période 2008-201212(*).

Un instrument tombé en quasi-désuétude : les accords de gestion concertée

Conclus à compter de 2006, les accords de gestion concertée des flux migratoires (AGC) visaient à adopter une approche globale, combinant des impératifs de sécurité, de croissance économique et de solidarité internationale. Cette approche transversale s'inspirait de la logique du « triple gagnant » défendus par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), visant à bénéficier aux pays d'origine, de transit et d'accueil.

De formes diverses, les AGC reposaient sur trois piliers :

- l'organisation de migrations légales par des dispositifs adaptés aux besoins économiques, comprenant des facilités d'obtention de visas ou de titres de séjour et la définition de listes de métiers en tension ;

- la lutte contre l'immigration irrégulière, par un renforcement des coopérations en matière de réadmission et de contrôle des frontières ;

- la promotion d'un développement solidaire en liant les dynamiques migratoires à des projets de codéveloppement impliquant les diasporas.

Seulement huit ACG sur une cible de vingt ont été signés par la France entre 2007 et 2008 et sept sont entrés en vigueur (avec le Sénégal, le Gabon, le Congo, le Bénin, la Tunisie, le Cap-Vert et le Burkina Faso).

Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères souligne les acquis dégagés par ces accords qui ont permis de construire des mécanismes de dialogue pérenne entre les administrations françaises et leurs partenaires étrangers, qui se retrouveraient aujourd'hui dans les « dialogues migratoires ». Ils auraient également permis d'engager une dynamique financière en matière d'aide au développement et de faciliter des échanges techniques et de la coopération opérationnelle avec les pays signataires en matière de retour et réadmission.

Pour autant, la plupart des AGC est tombée en désuétude et seulement deux (Tunisie et Sénégal) sont toujours actifs, même si plusieurs États (Bénin, Congo et Gabon) ont notifié la France de leur volonté de réactiver ce partenariat. De plus, la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur la diplomatie migratoire13(*) a estimé que les AGC n'avaient pas rempli leurs objectifs en matière de migrations légales et de développement. D'une part, les effets sur les migrations professionnelles ont été particulièrement marginaux. D'autre part, les financements en matière d'aide au développement n'étaient pas suffisants pour produire des effets notables.

Pour le MEAE, la nature juridique même de ces accords intergouvernementaux justifie de privilégier d'autres canaux. Les pays partenaires sont, en effet, réticents à s'engager sur de tels instruments dont la visibilité est peu compatible avec la discrétion avec laquelle les autorités entendent traiter les questions liées à l'émigration de leurs ressortissants.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux et les travaux de la commission des lois

2. L'année 2015 marque, au niveau français comme au niveau européen, un tournant dans la prise en compte des enjeux migratoires

a) Au niveau international et européen, un ensemble de documents multilatéraux traite des enjeux migratoires sous l'angle du développement

Pour rappel, en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la politique de coopération au développement et l'action humanitaire constituent une compétence partagée entre l'Union et les États membres (article 4). Le TFUE stipule, à cet égard, que « l'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté » (article 208). Dans le même sens, dans le cadre de la politique de coopération avec les pays du voisinage, l'Union « développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. »14(*) Cette compétence lui permet de traiter de manière plus approfondie les enjeux migratoires avec les pays du voisinage, en particulier en Méditerranée.

La crise migratoire de 2015, résultant de l'exode massif de ressortissants syriens en Europe, a conduit l'Union européenne à établir une stratégie et des instruments visant à lier migrations et développement. L'UE et ses États membres ont ainsi défini en 2015 un plan d'action conjoint à La Valette (PACV) sur la problématique des migrations et des déplacements forcés. Endossé par la Commission européenne et les États membres, ce plan d'action s'articule autour de cinq piliers, selon un découpage chronologique du parcours migratoire :

- lutter contre les causes profondes des déplacements contraints et des migrations irrégulières et maximiser les apports des migrations pour le développement (pilier 1) ;

- promouvoir les voies régulières de mobilité et accompagner les migrants sur leur parcours migratoire (pilier 2) ;

- garantir le respect des droits, l'accès aux services de base et la dignité des migrants (pilier 3) ;

- lutter contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (pilier 4) ;

- renforcer les modalités d'accompagnement au retour durable grâce à des solutions personnalisées favorisant la réinsertion (pilier 5).

La France, à l'instar de la plupart de ses partenaires, structure sa politique de développement en matière de migrations selon cette approche en cinq domaines d'action.

Les cinq piliers du plan d'action conjoint de La Valette (2015)

Source : ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Sur le plan multilatéral, trois instances régionales de dialogue et de consultation ont vu le jour pour assurer la mise en oeuvre du plan d'action de La Valette15(*), selon une approche géographique :

- premièrement, le processus de Khartoum, qui constitue une plateforme de dialogue entre les pays situés sur la route migratoire reliant la corne de l'Afrique à l'Europe. La France en assure la présidence tournante depuis avril 2025 et a souhaité orienter son action sur l'enjeu de l'état civil ;

- deuxièmement, le processus de Rabat, organise un dialogue politique entre les pays situés le long des routes migratoires reliant l'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord à l'Europe. La France en a assuré la présidence entre 2019 et 2020 ;

- troisièmement, le processus de Niamey, se concentre sur la lutte contre le trafic illicite de migrants en Afrique de l'Ouest.

Sur le plan financier, pour la réalisation des objectifs du PACV, l'Union européenne a recours à deux instruments (développés infra) : le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique créé en octobre 2015 et doté de cinq milliards d'euros pour une période de cinq ans, d'une part, et l'instrument unique de coopération extérieur NDICI, introduit dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et dont une partie des financements se trouve fléchée vers des actions soutenant la gestion et la gouvernance des migrations et des déplacements forcés dans le monde, d'autre part.

Les Nations unies ont également développé un corpus de textes internationaux dédié aux problématiques migratoires, qui ont orienté l'action des États en matière d'APD :

- en 2015, les 193 États membres des Nations unies ont adopté l'Agenda 2030, large programme de dix objectifs de développement durable (ODD), dont l'objectif 10.7 appelle à « faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en oeuvre de politiques de migrations planifiées et bien gérées » ;

- en 2018, le Pacte mondial sur les réfugiés (PMR) et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM ou « Pacte de Marrakech ») ont été endossés sous l'égide des Nations unies lors du sommet de Marrakech. Le PMM constitue le premier accord global des Nations unies proposant une approche globale des migrations à l'échelle internationale associant pays de départ, de transit et de destination. Ce texte prévoit 23 objectifs soulignant à la fois les risques et les défis s'attachant aux migrations internationales.

b) Au niveau français, la construction progressive d'une doctrine sur la prise en compte des enjeux migratoires

Dès 2013, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'est doté d'un document stratégique présentant les principales orientations de la politique française « mobilité, migration et développement ». Préparée par le seul MEAE, sans participation d'autres départements ministériels, cette stratégie s'est rapidement révélée obsolète, en particulier en raison de l'absence de prise en compte de l'échelon européen. Pour M. Matthieu Boussichas, chargé de programme à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, le début de années 2010 marque en France le rapprochement opérationnel entre deux politiques publiques fondamentalement différentes, la politique migratoire et la politique de développement.

Prenant en compte les avancées du plan d'action conjoint de La Valette, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid)16(*) du 8 février 2018 a consacré l'importance des enjeux migratoires dans la politique de développement en indiquant que « l'aide au développement est un facteur déterminant pour favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle ce qui contribue à réduire les incitations aux départs par les réseaux de passeurs et, ce faisant, l'immigration irrégulière. »17(*)

Afin de concrétiser cette prise en compte, le Cicid de 2018 a précisé que la France adoptait le plan d'action « migrations internationales et développement » pour les années 2018-202218(*), élaboré par l'Agence française de développement en concertation avec les ministères et opérateurs concernés. L'élaboration de ce plan d'action avait été confiée à l'AFD à l'occasion de la précédente réunion du Cicid, « afin de soutenir les apports positifs des migrations pour le développement, d'agir sur les facteurs structurels des migrations contraintes et de coordonner les réponses d'urgence et les actions de long terme. »19(*) Ce plan d'action 2018-2022 s'est articulé autour de cinq objectifs (étonnamment distincts des domaines d'action identifiés par le plan d'action conjoint de La Valette) :

- améliorer la gouvernance des migrations pour la sécurité des personnes et le développement (objectif 1) ;

- valoriser les apports des migrations pour le développement (objectif 2) ;

- intégrer la dimension migratoire aux politiques de développement (objectif 3) ;

- garantir le respect des droits fondamentaux et protéger les personnes migrantes (objectif 4) ;

- et promouvoir un discours responsable sur les migrations et le lien migrations-développement (objectif 5).

Au terme des cinq années couvertes, le plan d'action devait faire l'objet d'un bilan, auquel l'AFD et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ont finalement renoncé. Ce renoncement était d'autant plus étonnant que le plan d'action ambitionnait le déploiement de 1,8 milliard d'euros de crédits budgétaires pour la mise en oeuvre de ses actions.

Par ailleurs, la dimension migratoire n'est apparue qu'incidemment dans la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Cette dernière rappelait simplement, dans le rapport annexe, l'importance de la mise en cohérence des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales avec ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), dont la politique migratoire.

3. À compter de 2023, une priorisation affichée de la thématique migratoire dans la politique française de développement

Pour la politique française de développement, l'année 2023 a marqué un tournant significatif dans la doctrine du gouvernement. Sans concertation parlementaire, les réunions du conseil présidentiel du développement en mai 2023 et du Cicid en juillet 2023 ont consacré une évolution des orientations stratégiques de la politique de développement autour de dix objectifs. Sur la méthode, le Cicid adopte un positionnement plus « partenarial » ou « transactionnel », assumant de placer les priorités stratégiques et thématiques de la France au coeur de son aide à destination des pays en développement, en rupture, selon les termes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, avec une « politique de guichet ».

À cet égard, la priorité accordée à la dimension migratoire est significative : l'objectif n° 10 assigné à la politique d'investissement solidaire (nouvelle dénomination de la politique d'aide au développement) consiste à « aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines ». En ce sens, l'AFD et Expertise France ont été enjoints par un courrier conjoint d'avril 2023 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur de renforcer leurs actions dans ce domaine, notamment sur les piliers 4 et 5 du PACV (lutte contre la traite des êtres humains, d'une part, retour, réadmission et réintégration, d'autre part).

Dans le prolongement des réunions du CPD et du Cicid, un nouveau document stratégique a été élaboré et devrait être prochainement publié par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Préparée par la direction générale de la mondialisation, la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030, transmise aux rapporteurs spéciaux, se démarque de la stratégie précédente sur trois points, selon ses auteurs :

- premièrement, la nouvelle stratégie interministérielle intègre les évolutions internationales survenues au cours des dix dernières années, en particulier du fait de l'adoption par les Nations unies de textes structurants de droit international en matière de migrations ;

- deuxièmement, elle prend davantage en compte la dimension européenne du lien entre migrations et développement. Si les deux précédents documents faisaient abstraction de l'échelon européen, la nouvelle stratégie adopte clairement le cadre de référence du Plan d'action conjoint de La Valette et les domaines d'action identifiées par ce dernier ;

- troisièmement, elle s'inscrit dans un cadre interministériel en synthétisant les positions du MEAE et du ministère de l'intérieur ainsi qu'en tendant à proposer une vision unifiée pour l'ensemble des ministères et opérateurs engagés sur cette thématique.

En complément, la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 devrait faire prochainement l'objet d'une traduction opérationnelle, au travers d'un plan d'action, en cours d'élaboration.

Les objectifs fixés à la politique

française en matière d'aide au développement

en

matière de migrations, entre 2018 et 2025

|

Cadre |

Principes et objectifs |

|

Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) de 2018 |

« L'aide au développement est un facteur déterminant pour favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle ce qui contribue à réduire les incitations aux départs par les réseaux de passeurs et, ce faisant, l'immigration irrégulière » (point 9 des conclusions du Cicid) |

|

Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales |

« L'État favorise la cohérence entre les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans la réalisation des ODD dans les pays partenaires, en particulier les politiques sociale, éducative, sportive et culturelle, commerciale, fiscale, migratoire, de sécurité et de défense, de recherche et d'innovation et d'appui aux investissements à l'étranger. » « La France contribue à soutenir le potentiel de solidarité des migrants, notamment par l'appui à la création d'entreprises et à l'investissement productif des diasporas. » (rapport annexé) |

|

Conseil présidentiel du développement et comité interministériel de la coopération internationale et du développement de 2023 |

« Aider nos partenaires à lutter contre les réseaux d'immigration clandestine » (objectif 10 des conclusions du Cicid). |

|

Conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025 |

« Aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines » (objectif 10 des conclusions du conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025) |

Source : commission des finances d'après les documents cités

La prise en compte conjointe des politiques migratoires et de développement s'inscrit dans la rénovation de la dimension extérieure des migrations (DEM), dont l'enjeu principal consiste à assurer la cohérence interministérielle entre le MEAE et le ministère de l'intérieur, sans dissocier les approches sécuritaires, économiques et sociales du développement. La dimension externe des migrations s'organise autour d'une pluralité de volets (politique des visas, attractivité et migrations légales, coopération migratoire au sein de l'APD...). L'articulation migration-développement illustre un jeu complexe de coordination entre deux départements ministériels dont les cultures et objectifs peuvent profondément différer.

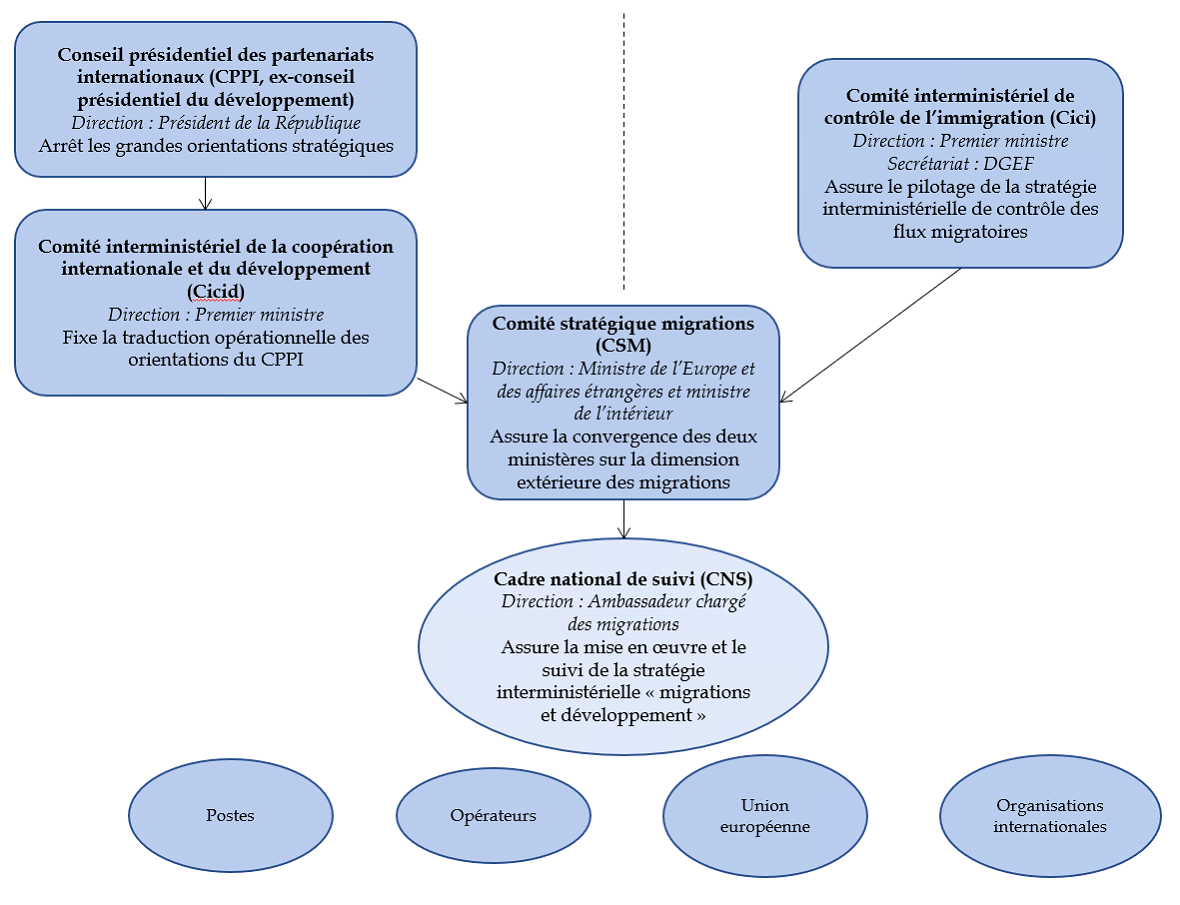

Pour assurer cette bonne coordination interministérielle et organiser la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie « migrations et développement », deux instances interministérielles ont été constituées.

D'une part, le comité stratégique migrations (CSM), conjointement présidé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur, est chargé d'assurer la convergence des deux départements ministériels sur la dimension externe des migrations. Son secrétariat général est assuré par l'ambassadeur chargé des migrations. Quatre priorités structurent les travaux de cette instance (le dialogue et les partenariats avec les pays tiers prioritaires, la politique des visas, l'attractivité et migrations légales, les programmes de coopération migratoire au sein de l'aide publique au développement).

Lors de sa réunion du 16 janvier 2023, le CSM a défini, sous l'autorité des deux ministres, une liste de quinze pays prioritaires en matière de coopération migratoire20(*). En cours d'ajustement, cette liste comprend à la fois des pays de transit et des pays de départ. Plusieurs États figurant sur cette liste ont été retenus du fait de l'impact des flux migratoires sur les départements et régions d'outre-mer, comme le Sri Lanka ou les Comores.

D'autre part, le cadre national de suivi (CNS), créé par le Cicid de 2018, constitue l'échelon interministériel de coordination sur la thématique « migrations et développement ». Sous la présidence de l'ambassadeur chargé des migrations, il réunit les administrations compétentes des deux ministères21(*), le secrétariat général des affaires européennes (SGAE), les opérateurs concernés22(*) et des représentants de la société civile. Le CNS est notamment chargé du suivi de la stratégie interministérielle « migrations et développement » et de la préparation du plan d'action censé proposer une traduction opérationnelle de cette dernière.

Cependant, si cette organisation semble séduisante sur le papier, sa mise oeuvre apparait pour le moins sporadique compte tenu de la fréquence des réunions du CSM et du CNS (cf. infra, III).

Or, faute de portage politique, l'ambition affichée par la communication gouvernementale pourrait faire long feu, à l'image de la précédente stratégie « migrations et développement » dont le suivi a rapidement été abandonné.

Organisation de la « comitologie » de la prise en compte des enjeux migratoires dans la politique de développement

Politique de développement Politique Migratoire

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

L'ambassadeur chargé des migrations, ambassadeur thématique crée en 2017 dont les fonctions sont occupées depuis 2024 par M. Cyrille Baumgartner23(*), dispose d'un rôle de coordination de la dimension externe des migrations et ce, à plusieurs niveaux :

- au niveau bilatéral, en plus d'assurer le secrétariat général du CMS et de présider le CNS, l'ambassadeur pilote la « task force migrations » du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et anime le réseau des référents « migrations » présents dans le réseau diplomatique. Conjointement avec le directeur de l'immigration, il est également chargé d'assurer un dialogue de gestion migratoire avec nos ambassades dans les pays prioritaires ;

- au niveau européen, l'ambassadeur chargé des migrations participe à l'élaboration des positions de la France au groupe de travail du Conseil de l'UE sur la dimension extérieure des migrations (External Migration Working Party, EMWP), au groupe de coordination sur les fonds de l'instrument NDICI consacrés aux migrations et au comité de gestion des initiatives équipe Europe (IEE) migratoires, où il assure la représentation de la France ;

- au niveau multilatéral, en lien avec la direction générale de la mondilisation et la direction des Nations unies, il assure le suivi des questions migratoires au sein des enceintes multilatérales.

La prise en compte des enjeux migratoires dans les

politiques

de développement : une approche

comparatiste

En 2024, les services de l'ambassadeur chargé des migrations ont mené un travail de parangonnage après de plusieurs de nos voisins européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse). Trois points de comparaison ont été mis en avant par cette note.

Premièrement, dans la plupart des pays étudiés, les autorités ont adopté une approche globale des enjeux migratoires dans la politique de développement, en se fondant sur le cadre proposé par les cinq domaines d'action de La Valette. Ces approches sont généralement menées, comme en France, par un ambassadeur thématique ou un représentant spécial.

Deuxièmement, en complémentarité de l'aide au développement portée par le budget de leurs ministères des affaires étrangères, certains de nos partenaires ont doté leurs ministères de l'intérieur d'un budget significatif en matière de coopération internationale. En Allemagne et en Italie, les ministères de l'intérieur disposaient, en 2023, d'enveloppes de coopération respectives de 45,1 et de 49 millions d'euros.

Troisièmement, le cadre européen constitue, pour la majorité de nos partenaires européens, le principal échelon de référence pour la définition et la mise en oeuvre d'actions concertées en matière de dimension extérieure des migrations. Au surplus, plusieurs de nos partenaires contribuent financièrement aux actions portées par les organisations internationales compétentes dans le champ migratoire.

Source : commission des finances d'après l'étude comparative menée par l'Ambassadeur des migrations

* 10 Notamment par Jean-Pierre Cot, ministre chargé de la coopération et du développement de 1981 à 1982.

* 11 Rapport de bilan et d'orientation sur la politique de codéveloppement liée aux flux migratoires, remis au Premier ministre le 1er décembre 1997.

* 12 Rapport d'information n° 304 (2024-2025) fait par Mme Muriel Jourda et M. Olivier Bitz au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur les accords internationaux conclus par la France en matière migratoire.

* 13 Idem.

* 14 Article 8 du traité sur l'Union européenne.

* 15 Les États membres du Processus de Rabat et du Processus de Khartoum ont endossé le PACV et ses objectifs.

* 16 Pour rappel, institué par le décret n° 98 66 du 4 février 1998, le Cicid définit les grandes orientations de la politique de développement. Présidé par la Première ministre, il réunit les principaux ministères concernés par la politique de développement. Son secrétariat est assuré conjointement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'intérieur. L'AFD peut être associée à ses réunions.

* 17 Relevé de conclusions du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) du 8 février 2018.

* 18 Plan d'action « migrations internationales et développement » 2018-2022.

* 19 Relevé de décision du comité interministériel de coopération internationale et de développement (Cicid) du 30 novembre 2016.

* 20 Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Égypte, Nigéria, Comores, Sri Lanka, Inde, Vietnam, Indonésie, Bangladesh.

* 21 En particulier la direction générale de la mondialisation pour le MEAE et la direction générale des étrangers en France pour le ministère de l'intérieur.

* 22 À savoir, l'Agence française de développement (AFD), Expertise France (EF), Civipol, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).

* 23 Troisième titulaire du poste, après MM. Pascal Teixeira et Christophe Léonzi.