B. L'UNION EUROPÉENNE : UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE À CONDITION DE RÉFORMER SON ACTION

Dans un bassin Atlantique comportant 4 RUP et 2 PTOM, l'appartenance à l'Union européenne est perçue de manière ambivalente à la lumière des objectifs de coopération et d'intégration régionale. La question se pose de savoir si l'atout de l'appartenance à l'Union européenne, en particulier pour les régions ultrapériphériques (RUP), en est toujours un, hormis pour l'accès à des financements européens importants.

En effet, plusieurs critiques sont régulièrement émises : des normes inadaptées, des accords ACP déséquilibrés au détriment des RUP, des financements complexes, une politique extérieure de l'Union mal coordonnée, une prise de conscience insuffisante de l'atout RUP et PTOM pour l'Europe...

Les recommandations ci-après tendent à répondre à ces critiques pour faire de l'Union européenne un catalyseur de l'intégration régionale et du rayonnement des RUP, pas un simple financeur.

Du côté de l'Union européenne, l'enjeu fondamental est de changer sa vision sur les RUP et PTOM, en rejetant un traitement « misérabiliste » de ces territoires qui passe à côté des enjeux géopolitiques. C'est grâce aux outre-mer français que l'Europe partage des frontières avec des pays situés à des milliers de kilomètres. C'est notamment grâce à la Guyane que l'Union européenne a une frontière de 730 kilomètres avec le Brésil, principale puissance commerciale de l'Amérique du Sud et partenaire du projet d'accord sur le Mercosur.

Lors de leur déplacement conjoint à Bruxelles en mai 2025, la délégation aux outre-mer et la commission des affaires européennes du Sénat ont échangé avec Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen, qui a livré une analyse optimiste : « J'ai la conviction depuis quelques semaines qu'il y a un contexte géopolitique nouveau qui devrait s'opérer afin que les RUP et les PTOM soient regardés différemment. Ils deviennent des acteurs incontournables, [...] des postes avancés de l'Union européenne ».

Mais pour que cette évolution advienne, plusieurs changements sont nécessaires.

1. Vers la Politique européenne de voisinage ultrapériphérique, la PEVu

Dans le volet 1 de la présente étude, l'une des propositions phares était la création d'une politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu), à destination des États voisins les plus proches des RUP.

Cette proposition forte issue des travaux de notre délégation commence à se diffuser. Elle s'est traduite par ailleurs par l'adoption de la résolution n° 90 (2024-2025) du Sénat le 25 mars 202538(*).

L'idée de la création de la PEVu part du constat qu'une vision d'ensemble manque encore.

Une anecdote résume bien le chemin qu'il reste à parcourir. Lors du déplacement de la délégation à Bruxelles en mai dernier pour porter le message politique de la résolution du Sénat précitée, une rencontre réunissait un responsable de la DG REGIO en charge notamment du suivi des programmes Interreg et une responsable du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) en charge de la Caraïbe. Le premier a regretté que la présidente de la Commission européenne n'ait fait aucune mention des RUP lors de sa visite au 48e sommet de la Caricom à la Barbade, au cours duquel notamment l'adhésion de la Martinique a été signée. Le SEAE a été aveugle aux RUP au coeur même de la région du monde qui en concentre le plus grand nombre.

Pour rebondir sur les propos précités de Younous Omarjee, la PEVu doit donc participer à la prise de conscience que les frontières de l'Union européenne ne se situent pas seulement à l'est ou au sud de l'Europe continentale, mais aussi dans la Caraïbe, en Amazonie, dans le canal du Mozambique ou dans le Pacifique sud.

L'Union européenne a développé une politique dite de voisinage (PEV) pour encadrer les relations entre l'Union européenne et 16 pays qui partagent une proximité géographique. Au moyen d'une aide financière et d'une coopération politique et technique avec ces pays, elle vise à établir un espace de prospérité et de bon voisinage. Cette PEV se limite aujourd'hui aux bordures Est - le partenariat oriental - et Sud - Union pour la Méditerranée - de l'UE.

La Politique européenne de voisinage (PEV)

La politique européenne de voisinage (PEV) a été instituée en 2004, à l'issue d'une réflexion visant à prévenir l'émergence de nouvelles lignes de division entre l'Union élargie et nos voisins et pour, au contraire, renforcer la prospérité, la stabilité et la sécurité pour tous. Cette politique est basée sur les valeurs de démocratie, d'État, de droit et de respect des droits de l'Homme. La politique européenne de voisinage a été consacrée dans le Traité de Lisbonne.

La PEV régit les relations entre l'UE et seize de ses voisins du pourtour de la Méditerranée dans le cadre du voisinage sud (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie) et à l'Est, dans le cadre du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine).

Après une première revue en 2011 pour tenir compte des développements liés aux « printemps arabes », la PEV a fait l'objet d'une revue générale en 2015. La PEV révisée place la stabilisation du voisinage de l'UE, du point de vue politique, économique et sécuritaire, au coeur de l'action de l'UE, et prévoit la mise en place d'une approche différenciée entre les différents pays partenaires.

La PEV s'appuie, pour la plupart des pays concernés, sur des accords bilatéraux (selon les cas, accords d'association ou accord de partenariat et de coopération) et des documents conjoints (priorités de partenariat), agréés avec les pays partenaires, qui fixent le cadre politique de la coopération bilatérale et guident la programmation de l'assistance de l'UE à ces pays sur une période de plusieurs années. Lors du premier semestre 2022, les réunions des conseils d'association UE-Jordanie, le 2 juin à Amman, et UE-Égypte, le 19 juin à Luxembourg, ont permis d'adopter les nouvelles priorités de partenariat de l'UE avec ces pays pour la période 2021-2027.

Dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le nouvel instrument NDICI prend le relais des instruments financiers pour les pays du voisinage, en particulier de l'Instrument européen de voisinage qui a représenté l'essentiel du soutien apporté par l'UE à ses partenaires du voisinage sur la période 2014-2020 (15,4 milliards d'euros).

Source : Représentation permanente de la France auprès de l'UE

Par analogie, les RUP faisant partie du territoire de l'Union, une PEV ultrapériphérique doit être imaginée.

En premier lieu, la PEVu devrait assurer la cohérence entre les projets financés par le NDICI et ceux financés par les programmes Interreg de l'environnement proche des RUP (voir infra). La question de la cohérence des financements européens dans l'espace régional des RUP et des PTOM, dans un objectif d'intégration et de rayonnement de ceux-ci, est fondamentale.

En deuxième lieu, le réseau diplomatique de l'UE doit intégrer mieux qu'aujourd'hui la dimension RUP. Par exemple, la délégation de l'Union européenne à la Barbade, qui a dans sa zone de compétence plusieurs îles de l'arc antillais ainsi que la Caricom, gagnerait à se doter de conseillers spécialistes des RUP.

En troisième lieu, l'association directe des RUP aux politiques de l'Union européenne dans la région est impérative. Ainsi, les RUP de la Caraïbe devraient participer en tant qu'observateurs à l'institution commune du Conseil des ministres, du comité mixte et de l'assemblée parlementaire de la Caraïbe-UE39(*). Le dialogue interinstitutionnel dans la région ne peut se faire sans les RUP.

À plus long terme, une véritable PEVu appelle la création d'instruments de voisinage dédiés - par analogie avec la PEV - et la conclusion de partenariats renforcés bilatéraux avec les principaux partenaires des RUP (par exemple un accord UE-Suriname, UE-Sainte-Lucie ou UE-République dominicaine pour le bassin Atlantique).

German Esteban, chef d'unité des régions ultrapériphériques à la DG REGIO rencontré lors du déplacement à Bruxelles, a souligné que, malgré des résistances de la Commission, les RUP sont désormais explicitement mentionnées dans le nouvel agenda des relations entre l'Union européenne, l'Amérique latine et les Caraïbes (ALC)40(*). Parmi 10 actions clés proposées, l'une prévoit en effet de « renforcer la coopération entre l'ALC et les régions ultrapériphériques de l'UE, ainsi que les pays et territoires d'outre-mer situés dans la région ALC dans des domaines d'intérêt commun ».

C'est une première avancée, mais fort timide. Les RUP et PTOM de la région sont perçus comme un atout ou un « petit plus », alors qu'ils devraient être mis au coeur de l'agenda UE-Caraïbes et Amérique latine, en être un des piliers.

La décision de construire une nouvelle relation de voisinage pourrait être l'objet d'un sommet UE-Caraïbes-plateau des Guyanes-France-Pays-Bas avec les représentants des RUP et des PTOM en fer de lance.

Cette initiative politique interviendrait dans le contexte décrit précédemment d'une concurrence entre la Chine et les États-Unis. Il offre une « fenêtre d'opportunité » pour reprendre les mots de Nathalie Estival-Broadhurst : « ces pays commencent à percevoir l'intérêt d'un engagement européen plus conséquent, d'autant plus que l'aide des États-Unis s'est souvent accompagnée de tensions diplomatiques. La Chine, quant à elle, s'est implantée de longue date, avant même l'initiative Belt and Road. Plusieurs États sont aujourd'hui fortement endettés à son égard. Le sommet de la Caricom a mis en lumière une forme de résignation : certes, la Chine suscite des critiques, mais les États-Unis n'ont jamais offert de concessions réelles. De ce fait, plusieurs pays refusent d'entrer dans un schéma d'opposition binaire ».

En articulant cette politique autour des RUP et PTOM, le partenariat entre l'Europe et les États de la Caraïbe ou du plateau des Guyanes se fondera sur des intérêts communs et des besoins partagés, à la différence des États-Unis et de la Chine qui demeurent des partenaires extérieures à la région.

Pour Francis Étienne, ambassadeur de France à Sainte-Lucie et auprès de la Caricom entre septembre 2022 et septembre 2025, il faut jouer à 100 % le voisinage européen : « Tous les partenaires sont prêts à y participer. Il y a une vraie volonté de la part des pays tiers de vouloir faire plus avec les RUP ».

Cette politique de voisinage n'est pas exclusive d'une politique de fermeté et de dialogue exigeant lorsque les intérêts de l'Union européenne ou des RUP/PTOM sont en jeu. Au contraire, la PEVu doit aussi permettre de peser plus fort.

La liste noire de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, adoptée par le Conseil le 14 février 2023, comprend 12 États, dont cinq sont dans les Caraïbes (Anguilla, Antigua et Barbuda, Îles Vierges britanniques et américaines, Panama, Trinidad-et-Tobago).

En matière de lutte contre la pêche illicite dans les eaux guyanaises, l'Union européenne peut aussi faire la différence en parlant d'une voix forte en appui des actions opérationnelles conduites par notre Marine contre les tapouilles brésiliennes ou surinamiennes.

Lors d'une rencontre avec les Forces armées de Guyane (FAG), dont l'une des missions est la lutte contre la pêche illicite, il a été souligné que la menace d'un « carton jaune » de la Commission européenne a mis la pression sur les autorités surinamiennes accusées d'être un « pays non coopératif ». Ce premier avertissement pourrait être suivi d'un carton rouge synonyme d'interdiction d'exportation vers l'UE. Or, 30 % des prises officielles du Suriname y sont exportées. La fermeture de ce marché serait un coup très dur pour ce secteur d'activité. Par ailleurs, cela entacherait la réputation du Suriname avec le risque d'interdictions d'importations prises par d'autres pays.

L'effet de levier politique d'une PEVu serait majeur et renforcerait l'action extérieure de la France dans la région.

La construction de la PEVu, notamment la définition des relations privilégiées que l'UE proposerait aux États les plus proches des RUP, devra se faire en associant non seulement les États membres les plus concernés (France et Pays-Bas en particulier), mais aussi les autorités locales de RUP. Une gouvernance ad hoc de cette politique de voisinage particulière sera à inventer.

2. Les financements européens : faire converger tous les crédits de la coopération extérieure et du voisinage

La « tuyauterie financière » décrite supra - Feder, Interreg, NDICI, Global Gateway - a fait l'objet de tentatives de rationalisation ou de coordination depuis 2014. L'enjeu est d'autant plus fort que les moyens financiers consacrés par l'UE à la coopération régionale et à son action extérieure sont à proprement dit « colossaux » et font de l'UE un partenaire incontournable.

Le premier volet de l'étude avait montré les solutions mises en place ou autorisées par les programmes opérationnels 2014-2020 puis 2021-2027. Des progrès ont été réalisés avec notamment la création de passerelles entre les programmes Interreg et le fonds NDICI (qui a succédé au Fed) pour faciliter des cofinancements. La concertation et les échanges entre les différentes autorités en charge de ces fonds ou programmes ont également été intensifiés pour casser le travail en silo.

Ces solutions demeurent néanmoins complexes et impliquent une ingénierie financière encore lourde que seules les autorités de gestion les mieux armées, comme La Réunion, ou l'AFD parviennent à gérer.

Lors du déplacement de la délégation à Bruxelles en mai dernier, Pierre-Emmanuel Leclerc, responsable Interreg auprès de la DG REGIO, a indiqué que des transferts de fonds NDICI sur des programmes Interreg, pour un montant cumulé d'environ 15 millions d'euros, étaient en cours de finalisation. Ces transferts de gestion de fonds NDICI ont permis le lancement d'un appel à projets Feder-NDICI par La Réunion41(*). L'autre programme concerné est celui de Madère, des Açores et des Canaries (MAC).

Les réflexions sur la coordination ou le rapprochement Interreg-NDICI pour les RUP se poursuivent donc, comme en témoigne le récent évènement en ligne dédié à ce seul sujet le 18 septembre dernier. Une étude de Jean-Michel Salmon, universitaire, spécialement consacrée à ce thème a été présentée.

Ces nouvelles pistes d'amélioration, dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034, devraient s'inspirer de la stratégie « Trois Océans » amorcée par l'AFD depuis 2019.

S'il est encore un peu tôt pour tirer un bilan de la programmation 2021-2027 et des premières expérimentations de gestion déléguée de fonds NDICI sur des appels à projets Interreg, plusieurs pistes solides sont évoquées pour le post-2027 :

- réaffirmer que les programmes Interreg outre-mer sont une composante à part entière de la gestion des frontières extérieures de l'UE, et non simplement des programmes de coopération régionale. L'objectif est de transformer la perception de ces programmes et de les assimiler à une politique de voisinage aux frontières de l'UE ;

- renforcer la coordination DG REGIO et DG Intpa. Par ailleurs, les autorités de gestion d'Interreg ou les représentants des RUP devraient être impliqués dans l'élaboration de la politique extérieure de l'UE, au niveau de la DG Intpa et du SEAE. En sens inverse, on notera que les délégations de l'Union européenne situées dans les pays partenaires participent déjà aux comités de suivi des programmes Interreg. Les délégations de l'UE mériteraient aussi de compter dans leurs équipes des spécialistes des RUP ;

- prévoir dans le futur règlement Interreg une réglementation propre aux Interreg outre-mer, intégralement rédigé et ne se limitant pas à des renvois à la réglementation générale avec des exceptions ou exemptions.

Toutefois, pour franchir une véritable étape, il faut de manière structurelle et systématique associer une partie des fonds NDICI à Interreg, dès la première phase de programmation et d'appel à projets. Pour placer les RUP au centre du jeu, l'autorité de gestion Interreg serait responsable.

Un examen des fonds NDICI au profit de l'espace régional des RUP et PTOM devrait être réalisé dès le début de la programmation pour distinguer les aides relevant strictement d'une relation bilatérale de celles destinées à des projets de dimension régionale, voire à des organisations régionales (OECO, AEC...).

S'agissant des premières, une information préalable des RUP et PTOM serait néanmoins nécessaire, afin de veiller à l'absence de contradiction ou d'atteinte aux intérêts directs des outre-mer.

S'agissant des secondes, il reviendrait de déterminer rapidement celles pouvant faire l'objet d'une délégation aux autorités de gestion Interreg.

Il faut aligner les plans conjointement dès le départ, et ne pas laisser cheminer Interreg, la stratégie UE-Caraïbes/Amérique latine et le Global Gateway de façon autonome en organisant ponctuellement des rapprochements ou des initiatives communes.

Cette préoccupation rejoint celle exprimée par Arnaud Mentré, ambassadeur à la coopération régionale dans le bassin Atlantique, qui cite les exemples du programme EL PAcCTO et des sargasses : « nous nous efforçons de faire en sorte que les régions ultrapériphériques (RUP) soient davantage prises en compte par ce programme. EL PAcCTO relève actuellement d'une logique de guichet : si des États tiers se montrent intéressés par une coopération, l'Union européenne les accompagne. Or il faut que les États membres aient davantage leur mot à dire sur la manière dont sont fixées les priorités d'EL PAcCTO, même si cela emporte un renversement de perspective pour la DG Intpa, qui considère plutôt que la demande doit venir de l'État tiers. Il nous faut donc trouver une voie d'équilibre. Il est fondamental d'intégrer nos collectivités françaises d'Amérique dans un plan stratégique avec l'Europe. J'ai du reste indiqué à la DG Intpa qu'une telle approche était nécessaire sur les sargasses. Mais au-delà de l'aspect financier, il nous faut également « forcer » la Commission à s'assurer régulièrement de la bonne articulation du marché européen et des enjeux d'insertion régionale, en particulier pour les RUP ».

La question des financements européens et de leur cohérence ramène donc inévitablement à celle de la vision et de la stratégie communes pour la zone géographique. Cette stratégie doit être arrêtée par l'UE en concertation étroite avec les RUP et les États membres. Au niveau de la délégation de l'UE dans la région, cela pourrait impliquer par exemple la présence en son sein de représentants des RUP, comme c'est déjà parfois le cas au sein des ambassades de France.

Il faut enfin, pérenniser et institutionnaliser des comités conjoints Interreg/Global Gateway pour veiller à la convergence systématique des projets soutenus.

La création d'un instrument de voisinage dédié, comme pour le partenariat oriental ou la Méditerranée, devrait être envisagée à terme. Sa gouvernance serait complexe, en raison de l'implication étroite et nécessaire des RUP en plus des États membres et de la Commission européenne.

La récente communication de la Commission européenne sur le prochain cadre financier pluriannuel 2028-203442(*) donne peu d'orientations claires sur le futur mode de gestion de ces fonds. Mais la création d'un instrument de voisinage dédié n'apparaît pas.

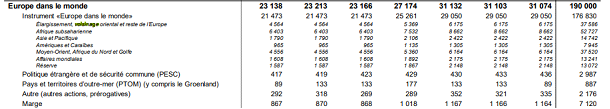

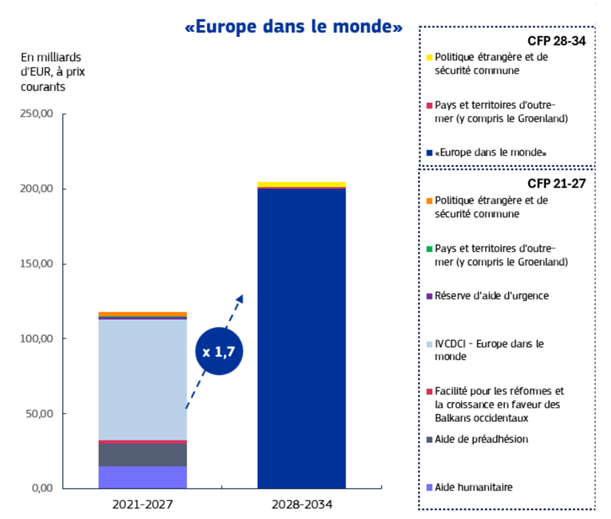

Extrait de la proposition de cadre financier pluriannuel 2028-2034 - Pilier « Europe dans le monde »

Par ailleurs Interreg demeurerait dans un autre pilier. L'architecture générale du CFP évoluerait donc peu en première intention, du moins en ce qui concerne le voisinage des RUP. En revanche, les moyens globaux de l'action extérieure de l'UE augmenteraient sensiblement.

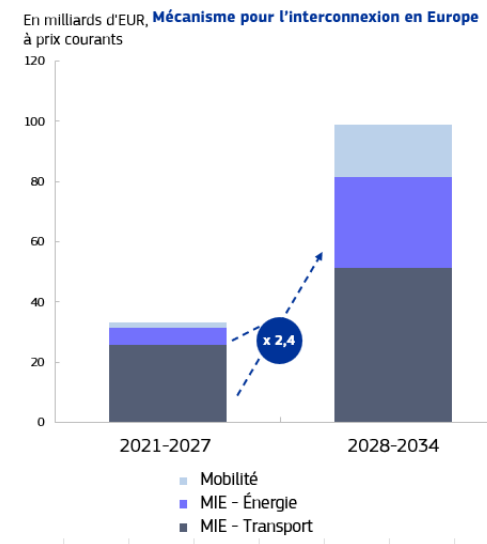

On notera également la hausse sensible de nouveau mécanisme pour l'interconnexion en Europe. C'est d'ailleurs à son propos que les RUP sont citées pour la seule et unique fois dans la communication sur le CFP : le mécanisme « donnera un nouvel élan à ces investissements essentiels dans la résilience et la sécurité de l'Europe, notamment en soutenant des projets dans les régions les moins connectées de l'Union, telles que les îles et les régions ultrapériphériques. Elle investira dans les interconnexions et les réseaux transfrontières, les liaisons de transport transfrontières, dans les réseaux en mer, les sources d'énergie renouvelables et le stockage des énergies renouvelables, les infrastructures pour carburants alternatifs, soutenant ainsi les ambitions de l'Union en matière de climat ».

Cet outil financier pourrait être une opportunité pour porter des projets forts de coopération régionale dans les domaines de l'énergie et des transports.

Source : Commission européenne

Ces premières orientations pour la période 2028-2034 invitent donc à la mobilisation afin, d'une part, de faire inscrire la notion de politique de voisinage ultrapériphérique et, d'autre part, d'obtenir des précisions rapides sur les modalités concrètes d'un rapprochement de la gestion des fonds Interreg et NDICI.

Recommandation n° 12 : À l'occasion du futur cadre financier pluriannuel 2028-2034 :

- obtenir de l'Union européenne la définition d'une Politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu) en direction de l'environnement régional des RUP et PTOM ;

- définir conjointement une stratégie commune UE/États membres/RUP dans la zone Caraïbes/Amérique latine et déléguer aux autorités de gestion Interreg une part déterminante des fonds NDICI.

3. Les normes européennes : de la souplesse absolument

Le double diagnostic de normes européennes qui protègent le consommateur, mais qui freinent l'intégration régionale des RUP, voire des PTOM, est connu.

Dans le volet 1 de la présente étude, il a justifié la recommandation d'un paquet législatif européen RUP, qui adapterait simultanément plusieurs politiques sectorielles aux spécificités et contraintes de RUP. Cette approche horizontale et transversale permettrait d'aller plus vite - sans attendre la réforme de chaque secteur - et d'avoir un impact systémique sur les modèles de développement des RUP. Les législations applicables par exemple aux déchets, transports, productions agroalimentaires, énergies seraient adaptées simultanément. La résolution n° 90 (2024-2025) du Sénat précitée fait sienne cette recommandation.

Les travaux de ce volet 2 relatif au bassin Atlantique n'ont pas démenti ce diagnostic. Les normes européennes sont perçues en Guyane, à Saint-Martin, en Martinique ou en Guadeloupe comme un frein aux échanges économiques de proximité ou régionaux et inversement, comme un facteur du lien de dépendance excessive aux marchés européens.

L'idée d'un paquet législatif RUP rejoint celle exprimée par Younous Omarjee ou le commissaire européen Raffaele Fitto en faveur d'un « omnibus RUP » qui permettrait de balayer l'ensemble des politiques sectorielles et de corriger les normes inadaptées, sans rouvrir en totalité les négociations sur le règlement concerné.

Le précédent de la réforme de la réglementation UE sur les matériaux de construction dans les RUP a ouvert une voie qu'il faut poursuivre.

Outre l'adaptation des normes européennes, une autre approche serait de reconnaître des équivalences de normes. C'est en partie celle retenue pour les matériaux de construction depuis l'adoption du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées pour la commercialisation des produits de construction. Ce règlement permet de déroger aux normes européennes à la condition que les matériaux importés le soient pour le seul marché du RUP importateur.

L'adhésion des RUP françaises à l'OECO et à la Caricom (en cours), deux espaces économiques relativement intégrées, doit pousser l'Union européenne à explorer la solution d'une reconnaissance des équivalences de normes. Cette reconnaissance pourrait se développer dans le cadre des accords ACP et de l'accord de partenariat économique UE-Cariforum de 2008 auxquels les RUP ne sont pas suffisamment associés, alors même qu'elles sont les premières exposées.

La binationalité de l'île de Saint-Martin, avec une frontière fictive séparant un RUP et PTOM, est la situation qui illustre le mieux la nécessité d'introduire des formes de souplesse dans l'application des normes européennes dans les RUP.

La collectivité de Saint-Martin cite notamment l'exemple de la production d'oeufs à Saint-Martin. Les producteurs locaux, de petites tailles, font face à une concurrence féroce des oeufs en provenance de la République dominicaine dont le prix de vente est ultra-compétitif : 3,50 euros la douzaine contre 5 euros pour la production saint-martinoise. Les réglementations européennes viennent, de surcroît, rajouter des contraintes supplémentaires. Ainsi en l'absence d'un centre de conditionnement agrée sur l'île, les producteurs locaux qui tentent de développer la filière ont l'interdiction de vente auprès des principaux points d'écoulement : supermarché, supérette.

En effet, d'une manière générale, le cadre normatif européen en matière d'élevage ne tient pas compte des petites unités de production (faiblement mécanisées, ramassage des oeufs à la main). La législation européenne comme française s'intéresse aux filières industrielles et ne reconnaît pas la place de ces producteurs de proximité, véritable moteur des petites communautés locales des RUP. La vente directe est la seule ouverture commerciale autorisée en circuit court avec un seuil trop bas (250 poules).

D'autres contraintes pèsent sur les producteurs, notamment l'approvisionnement en médicaments. Les produits autorisés selon des normes vétérinaires ne sont pas disponibles sur l'île, ce qui rajoute un surcoût.

Le Règlement (CE) 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires en son annexe II, Chapitre 2, 3) impose que les surfaces en contact avec les aliments (y compris les surfaces des équipements) soient construites avec des matériaux lisses, lavables, résistants à la corrosion, non toxique. L'usage du bois fait l'objet, de facto, d'un interdit indirect dans la législation européenne comme française. Si cette interdiction de l'usage du bois brut est compréhensible (porosité), le bois traité, vernis offre des solutions hygiéniques, à moindre coût, dans un contexte caribéen. En contexte insulaire, l'importation d'une installation métallique, à surface lisse, surenchérit le coût de l'installation tandis que l'usage d'un bois traité est plus avantageux, tout aussi respectueux de l'hygiène et relève d'une approche traditionnelle.

Une dérogation européenne pour les petits producteurs de proximité issus des RUP devrait contribuer à alléger les fortes contraintes (marquage, centre de conditionnement, contrôles) qui pèsent sur la filière, sans pour autant diminuer la qualité et l'hygiène.

Cet exemple très concret montre que le cadre normatif doit être interrogé, non pas uniquement en termes de facilitation des importations régionales, mais aussi de compétitivité des petites productions insulaires en milieu tropical destinées au marché local. L'objectif de souveraineté alimentaire des RUP doit passer par la baisse des coûts de production, sauf à compenser financièrement les surcoûts.

Ce travail sur la compétitivité et la productivité des RUP suppose un travail de fond sur les normes relatives aux produits, procédés de transformation, packaging, étiquetage, stockage et transport.

Plus que jamais, le paquet RUP ou omnibus RUP est indispensable, en laissant notamment aux RUP la faculté de définir des équivalences de normes pour faciliter les échanges régionaux.

4. Partager les clés de la politique commerciale avec les territoires

Pour Fiona Ramsey, ambassadrice de l'Union européenne à la Barbade et ambassadrice désignée auprès des États des Caraïbes orientales l'accord de partenariat économique entre l'UE et les États de la région demeure sous-utilisé par l'ensemble des parties prenantes. Les entreprises européennes s'engagent peu, ces marchés paraissant lointains et très limités. Inversement, l'Union européenne n'apparaît pas comme un débouché pour les productions locales.

Ce constat décevant rejoint celui de la littérature économique sur les accords non réciproques.

Par ailleurs, lors de son audition, Manuel Marcias a estimé que les chiffres du commerce extérieur dans la région ne démontraient pas que les barrières tarifaires et douanières fussent des facteurs déterminants de la faiblesse des échanges : « dans (les raisons de) la vie chère, les importations sont au centre. Nous nous sommes interrogés sur les conséquences de l'accord entre le Forum Caribéen des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Cariforum) et l'Union européenne, notamment sur les Antilles et la Guyane : on pourrait penser que, si l'on diminue les tarifs douaniers, cela permettra d'importer davantage des pays alentour. Les premiers résultats de travaux prospectifs montent qu'a priori, cela n'a pas eu d'impact. La baisse des droits de douane n'est donc pas la solution à tout et ne suffira pas à mieux intégrer les outre-mer. D'autres choses jouent, qu'on appelle les barrières non tarifaires ».

En effet, les résultats de l'estimation montrent que les importations des DFA depuis la Caraïbe ont diminué après la mise en place de l'accord. La signature de l'accord commercial pourrait avoir créé un phénomène de diversion en incitant les pays caribéens à échanger avec l'Europe continentale, au détriment des économies régionales. Ces résultats illustrent que ce ne sont pas uniquement les barrières tarifaires qui sont à l'origine des faibles échanges entre les territoires ultramarins et leurs voisins, mais une somme de barrières non tarifaires : normes, méconnaissance des marchés, chaînes logistiques intégrées avec l'Hexagone, langues différentes, etc.

L'accord de partenariat économique Cariforum-UE

L'accord de partenariat économique Cariforum-UE a été signé en octobre 2008. Il ne s'agit pas seulement d'un accord sur le commerce des marchandises ; il comprend des engagements sur le commerce des services, les investissements, les questions liées au commerce telles que la politique de concurrence, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les aspects liés au développement durable.

Il ouvre progressivement le marché des services de l'UE, y compris les secteurs de la création et du divertissement, ainsi que le marché caribéen pour les prestataires de services de l'UE. Il garantit l'accès au marché de l'UE en franchise de droits et de contingents pour tous les produits. Il prévoit une clause de préférence régionale pour le commerce dans la région des Caraïbes, favorisant l'intégration régionale et les chaînes de valeur régionales.

L'APE Cariforum-UE est le premier accord commercial dans lequel l'UE a spécifiquement inclus des dispositions complètes sur la culture.

Les 14 pays bénéficiaires sont : la République dominicaine, Antigua-et-Barbuda, Les Bahamas, Barbade, Belize, la Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Christophe-et-Niévès, Suriname, Trinité-et-Tobago.

Haïti a également signé l'accord en décembre 2009, mais ne l'applique pas encore, en attendant sa ratification par son parlement.

L'APE prévoit des asymétries en faveur des pays ACP, telles que l'exclusion des produits sensibles de la libéralisation, de longues périodes de libéralisation, des règles d'origine flexibles et des garanties et mesures spéciales pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la protection des industries naissantes.

Alors que les marchés de l'UE sont immédiatement et pleinement ouverts, les États du Cariforum ont 15 à 25 ans pour s'ouvrir aux importations de l'UE. En outre, les producteurs de 17 % des produits les plus sensibles (provenant principalement des chapitres 1 à 24 du SH) bénéficieront d'une protection permanente contre la concurrence.

Source : Commission européenne

Au niveau de la zone caraïbe, c'est aussi un échec. Les États de la Caraïbe maintiennent des barrières douanières très élevées vis-à-vis des productions des collectivités françaises d'Amérique (CFA). En sens inverse, les RUP peuvent solliciter le déclenchement de clauses de sauvegarde si les productions locales des CFA étaient durement affectées par ces accords.

Ces résultats décevants à l'échelle de la Caraïbe pour les RUP trouvent une partie de leur explication dans l'absence d'association des RUP à la négociation de ces accords. Le même constat est fait par la Guyane, dont la situation géographique n'est pas prise en compte dans la négociation d'un accord entre l'UE et le Mercosur. La région Guadeloupe déplore aussi de ne pas avoir la faculté d'engager des négociations dans la zone pour ses productions agricoles.

Dans le cadre de l'APE UE-Caraïbes, il paraît donc important de revoir cet accord afin d'y aménager des dispositions particulières aux RUP. L'objectif serait triple :

- associer les RUP aux instances de suivi et de négociation ;

- autoriser les RUP à négocier des accords régionaux ou bilatéraux pour les besoins de leurs marchés locaux ;

- rendre possible d'adjoindre à ces accords un volet normatif pour offrir un avantage compétitif à ces échanges régionaux, sans toutefois remettre en question les protections sanitaires ou environnementales.

Dans le cadre de son programme-cadre de coopération régionale, la Martinique essaie de conclure des accords sectoriels ciblés sur une quinzaine de produits. Ces accords peinent à aboutir et Serge Letchimy ne peut que constater que la validation de Bruxelles ou Paris reste requise.

Pour aller plus vite, il faut donc aménager au sein de l'APE un dispositif spécial pour les RUP. Une démarche limitée à quelques produits ciblés est aussi la plus opérationnelle et utile, les économies insulaires ayant des capacités productives et industrielles limitées.

Recommandation n° 13 : Dans le cadre d'un avenant à l'Accord de partenariat économique UE-Caraïbes, autoriser la conclusion d'accords régionaux ou bilatéraux de libre-échange entre un ou des RUP et des États tiers voisins/organisations régionales, le cas échéant sur un nombre limité de produits.

5. Vers des Erasmus régionalisés

Les modalités de participation au programme Erasmus+ et les possibilités offertes varient selon deux groupes de pays :

- les 33 pays qui financent le programme et peuvent profiter de l'ensemble des possibilités offertes, à savoir les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que les 6 pays tiers associés au programme - Islande, Liechtenstein, Serbie, Macédoine du Nord, Norvège et Turquie ;

- les pays tiers non associés au programme, pouvant participer à certaines actions du programme ; ils sont regroupés en 14 zones régionales, dont le découpage détermine l'allocation des financements et les conditions de participation.

Ainsi, afin de bénéficier de l'ensemble des actions proposées par le programme Erasmus+ et de toutes les subventions afférentes, les jeunes des RUP sont amenés, dans le cadre de ce programme, à se tourner prioritairement vers les pays membres de l'Union européenne pour effectuer des mobilités.

Conformément à l'article 349 du TFUE, la situation particulière des RUP est certes prise en compte dans le cadre d'Erasmus+ par l'attribution aux étudiants ultramarins du montant maximum de bourse (786 €/mois), ainsi que par une contribution aux frais de voyage, calculée selon la distance parcourue et pouvant aller jusqu'à 1 735 € par participant. De surcroît, dans le cas où cette contribution ne couvrirait pas au moins 70 % des frais engagés, un autre soutien financier peut être mis en oeuvre au titre des « coûts exceptionnels », dans la limite de 80 % des coûts éligibles.

Ces mobilités vers le continent européen dans le cadre d'Erasmus+ engendrent ainsi un coût important et méconnaissent des opportunités qui permettraient de renforcer l'intégration des outre-mer dans leur zone régionale.

Au cours de son audition par les rapporteurs le 18 septembre 2025, Thierry Devimeux, préfet de la Guadeloupe, a indiqué que dans le cadre de l'« omnibus européen », les préfets avaient été amenés à faire remonter des propositions en vue de la réforme d'Erasmus+. Il suggère que le champ de ce programme, trop complexe et inadapté à la situation des RUP, soit élargi afin de saisir des opportunités régionales (universités de la Barbade, de Porto Rico, de Floride...).

En mars 2017 déjà, le mémorandum conjoint des régions ultrapériphériques pour un nouvel élan dans la mise en oeuvre de l'article 349 du TFUE, jugeait le programme Erasmus+ « trop restrictif dans son champ d'application puisqu'il ne comprend pas les pays tiers d'intérêt ou de voisinage pour les RUP ». Soulignant l'importance de la mobilité régionale au sein des bassins respectifs, une position de la Conférence des présidents des RUP du 30 mai 2017 dans le cadre de la consultation publique pour l'évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ 2014-2020 réaffirmait qu' : « il importe donc de soutenir de manière appropriée tant la mobilité des résidents des RUP vers le continent (...) que celle vers les pays tiers de leur zone », proposant ainsi de « développer le volet international d'Erasmus+ pour permettre une mobilité effective vers les pays tiers de leur voisinage (géographique, culturel et historique) en octroyant aux RUP les mêmes conditions de soutien que dans le volet interne de ce programme, tout en s'assurant que la gouvernance ne représente pas d'obstacles additionnels ».

Le sujet demeure d'actualité. En effet, la mission d'évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ 2021-2027 conduite par Pierre Van de Weghe et Morgane Le Bras-Caraboeuf, inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, relève, en avril 2024, l'existence d'enjeux propres à certains territoires, notamment les outre-mer, en soulignant que « les subventions allouées concernent principalement les frais de déplacement vers l'Europe continentale, sans prendre en considération une possible stratégie régionalisée », alors qu'« une telle stratégie peut malgré tout être envisagée entre RUP voisins, mais aussi, plus largement, dans le cadre de la dimension internationale du programme qui s'est étendue à l'EFP [enseignement et formation professionnels] en 2021 et devra s'étendre à l'enseignement scolaire en 2028 »43(*).

Les mobilités à destination et en provenance de pays tiers non associés au programme peuvent donc être développées en exploitant davantage la dimension internationale d'Erasmus+ et en s'appuyant sur d'autres programmes européens visant à renforcer la coopération régionale.

Ø Exploiter davantage la dimension internationale d'Erasmus+

Les projets impliquant des pays tiers non associés au programme Erasmus+, ne relevant pas de l'article 19 du Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+44(*), s'inscrivent dans la dimension internationale d'Erasmus+.

La mise en oeuvre de cette dimension internationale est conditionnée par l'inscription des actions envisagées dans le cadre des priorités de politique extérieure de l'UE, définies pour chacune des 14 zones régionales dans le Erasmus+ Multiannual Indicative Programme (MIP).

En outre, le champ d'action de la dimension internationale d'Erasmus+ est beaucoup plus restreint que celui du volet interne du programme. Concernant la mobilité, cette dimension internationale offre deux possibilités :

- un établissement de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement et de la formation professionnels peut dédier 20 % de ses financements au titre de l'« action clé 1 - mobilité (AC 1) » à des projets de mobilité en lien avec des pays tiers non associés au programme ;

- un établissement de l'enseignement supérieur peut demander des financements spécifiques dans le cadre de l'action « Mobilité de l'enseignement supérieur soutenue par les fonds de politique extérieure (AC 171) », afin de financer des mobilités sortantes et des mobilités entrantes, sous réserve d'une évaluation qualitative.

Il convient néanmoins de souligner que, sur un budget global de 26 milliards d'euros sur la période 2021-2027, le budget dédié à la dimension internationale d'Erasmus+ est de 2,2 milliards d'euros, financés par l'Instrument de Voisinage, de Coopération au Développement et de Coopération Internationale (NDICI) et par l'Instrument d'Aide de Préadhésion (IPA) - pour les pays concernés uniquement.

S'il s'agit d'un outil dont les territoires ultramarins pourraient davantage se saisir afin de mettre en oeuvre des mobilités avec des pays voisins hors UE de la zone régionale, son champ d'action et les financements alloués restent modestes, en comparaison avec le volet interne du programme.

Le périmètre de la dimension internationale d'Erasmus+, étendu à l'enseignement et la formation professionnels en 2021, pourrait être étendu en 2028 à l'enseignement scolaire, afin de promouvoir la mobilité des jeunes vers des pays de la zone régionale que cherchent à développer les académies concernées.

Ainsi, avec la signature, au cours de l'année scolaire 2024-2025 de cinq conventions-cadres académiques avec les ministères de l'Éducation de Sainte-Lucie, la Dominique, la République dominicaine, Antigua-et-Barbuda et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, l'académie de Martinique souhaite pérenniser et élargir ses partenariats régionaux au sein de l'espace caribéen. À cette fin, une évolution du cadre Erasmus+ qui étendrait l'éligibilité des subventions scolaires aux 20 % de financements mobilisables hors Europe permettrait à tous les élèves de la maternelle aux baccalauréats généraux et technologiques de bénéficier de ces mobilités régionales et valoriserait ainsi l'ancrage caribéen de l'académie.

Ø Mettre en oeuvre des mobilités en ayant recours à d'autres programmes européens

Des projets visant à promouvoir la mobilité dans la zone régionale, entre territoires ultramarins et pays non membres de l'UE, peuvent être initiés au titre du programme Interreg de l'Union européenne en faveur du renforcement de la coopération transfrontalière et régionale.

À ce titre, le projet ELAN « Échanges Linguistiques et Apprentissage Novateur par la mobilité », porté par le Groupement d'Intérêt Public-Formation continue Insertion Professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de Martinique, a été lancé en 2019 dans le cadre du programme Interreg Caraïbes. Doté d'un budget de 3 millions d'euros (dont 2,2 millions d'euros provenant de l'UE au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen de développement), ce projet qui s'est poursuivi jusqu'en 2024, associait de nombreux partenaires communautaires et extra-communautaires : l'Académie de Martinique et le GIP-FCIP, la collectivité territoriale de Martinique, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), l'agence Campus France, la délégation des Alliances françaises des Petites Antilles, l'université des West Indies (Antigua, Barbade, Jamaïque, Trinité-et-Tobago), l'université Quisqueya (Haïti), l'université d'État d'Haïti et l'université des Antilles.

Le projet ELAN poursuivait un triple objectif : favoriser l'émergence d'une identité caribéenne partagée, soutenir l'intégration régionale des RUP françaises dans leur environnement géographique immédiat, et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes du bassin caribéen, en accompagnant la dynamique économique et d'innovation des territoires de ce bassin45(*). En plus d'échanges scolaires, d'ateliers linguistiques et de la réalisation d'une cartographie des offres de formation au sein du bassin caribéen, le projet ELAN a encouragé la mobilité d'études et de stages, ainsi que des missions universitaires grâce à des dispositifs de bourses et à la conclusion d'accords de coopération entre les établissements et institutions du supérieur ou de la formation professionnelle. Environ 2 800 membres des communautés éducatives du bassin caribéen - étudiants, enseignants stagiaires, stagiaires de la formation professionnelle, institutions universitaires - ont pu bénéficier d'actions mises en oeuvre dans le cadre de ce programme.

Des initiatives similaires pourraient s'inspirer de ce programme afin de développer les opportunités de mobilités dans une zone régionale composée de territoires membres de l'UE et de pays voisins hors UE.

Le CESECE de Guyane vient de lancer une étude sur la création d'un Erasmus du bassin amazonien. Dans le même sens, Serge Letchimy plaide pour un Erasmus Caraïbe.

Ces convergences de vue plaident en faveur de la création de sous-programmes Erasmus RUP, par bassin.

Recommandation n° 14 : Modifier le programme Erasmus+ afin de créer des programmes Erasmus RUP, par bassin, pour permettre aux étudiants des RUP et PTOM de poursuivre leurs études dans un État tiers de la région, dans des conditions analogues à celles offertes dans l'UE, et d'étendre à l'enseignement scolaire le volet international de ce programme.

* 38 https://www.senat.fr/leg/tas24-090.html

* 39 Une des trois sous-assemblées de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à la suite de la signature de l'accord de Samoa en 2023 et qui succède à l'accord de Cotonou de 2000.

* 40 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil du 7 juin 2023 « Un nouveau programme pour les relations entre l'UE et l'Amérique latine et les Caraïbes » eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023JC0017

* 41 La Région Réunion a lancé le 28 août 2025 un appel à projets Feder-NDICI dans le cadre du programme Interreg VI océan Indien 2021-2027. Cet appel vise à renforcer la coopération régionale en soutenant des initiatives autour de la sécurité alimentaire et de la prévention des risques naturels. Une enveloppe de 5 millions d'euros de NDICI est confiée à la Région Réunion par la Commission européenne pour financer des projets conjoints Feder-NDICI.

* 42 COM (2025) 570 final du 16 juillet 2025 eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2025:570:FIN

* 43 Évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ 2021-2027, p.28.

* 44 Ni de l'article 13 de la proposition de règlement de la Commission européenne du 16 juillet 2025, établissant le programme Erasmus+ pour la période 2028-2034, prochainement examinée par le Parlement européen, qui conserve le même périmètre pour les pays associés au programme.