C. LES SECTEURS D'AVENIR : CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1. Un potentiel de commerce qui attend d'être exploité

L'étude la Banque de France précitée montre qu'il existe des marges de progression importante pour les exportations et importations dans l'espace régional proche ou large. Les départements français d'Amérique disposent d'un potentiel commercial encore largement sous-exploité, notamment vis-à-vis de leurs voisins régionaux.

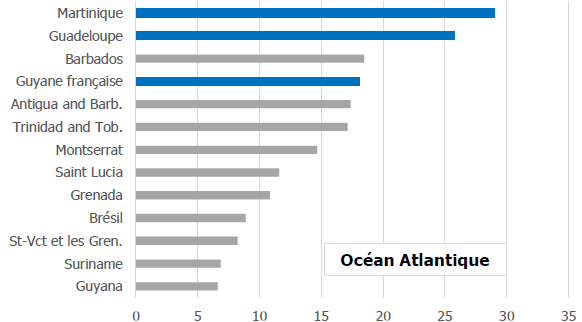

PIB par habitant dans la Caraïbe et le

plateau des Guyanes

en 2019 (milliers de dollars US)

Les chiffres du PIB montrent que les outre-mer français sont des marchés potentiellement intéressants pour les petits territoires proches.

Par ailleurs, le potentiel d'exportation serait sous-exploité.

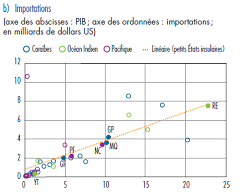

Échanges de marchandises des petits États insulaires en fonction de leur niveau de PIB en 2022

Lecture : Les économies ultramarines de chaque bassin sont représentées par les cercles pleins. GF : Guyane française, GP : Guadeloupe, MQ : Martinique, NC : Nouvelle-Calédonie, PF : Polynésie française, RE : La Réunion, YT : Mayotte.

Sources : CEPII (base de données BACI), Douanes

françaises, Insee, ISEE,

ISPF, Banque mondiale.

Sur ce schéma, l'écart par rapport à la ligne orangée montre que les outre-mer français, et notamment les DFA, ont un niveau d'exportation nettement inférieur à celui qu'il devrait être compte tenu de leur PIB et des contraintes propres aux PEI (à l'exception de la Nouvelle-Calédonie en 2022). En revanche, le niveau des importations est conforme à la moyenne attendue (à l'exception de Mayotte, tous les outre-mer français sont très proches de la ligne orangée).

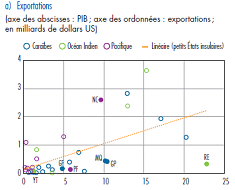

L'étude de la Banque de France a spécifiquement analysé le potentiel d'exportation vers les États-Unis de la Martinique et de la Guadeloupe (modèle de gravité à effet fixe).

Décomposition du potentiel d'exportation des Caraïbes vers les États-Unis en 2021 (en log de millions de dollars US)

Les exportations de la Guadeloupe et de la Martinique vers les États-Unis sont respectivement à 30 % et 12 % de leur potentiel estimé en 2021.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où la Martinique et la Guadeloupe auraient les mêmes contraintes bilatérales d'échange avec les États-Unis que leurs voisins, le potentiel de la Martinique serait encore triplé et celui de la Guadeloupe doublé. Pour les seuls produits agroalimentaires, le potentiel d'exportations de la Martinique pourrait être 5,5 fois plus élevé et celui de la Guadeloupe 3,6 fois plus.

L'étude de la Banque de France et l'audition de Manuel Marcias montrent donc que l'intégration régionale des outre-mer, et particulièrement ceux du bassin Atlantique, peut être porteuse de développement économique pourvu qu'elle s'appuie sur des stratégies territoriales ciblées sur certaines filières et secteurs (voir le compte-rendu annexé).

2. Améliorer inlassablement la connectivité maritime

Facteur déterminant de l'intégration régionale et du développement économique, la connectivité maritime demeure un point faible des outre-mer comme vu supra. La délégation y insiste régulièrement dans ses différents travaux. Le volet 1 de la présente étude sur la coopération régionale pointait notamment les graves lacunes du port et de l'aéroport de Mayotte et l'impérieuse nécessité d'une modernisation.

La connectivité maritime est un facteur clé pour développer tout le potentiel d'exportation, importer à moindre coût ou diversifier les approvisionnements et les marchés d'export. Elle en est le catalyseur.

Ce volet 2 consacré au bassin Atlantique, dans un contexte différent, plaide sans surprise pour les mêmes efforts en faveur :

- de la modernisation des infrastructures, y compris douanières ;

- de la promotion du cabotage maritime et de liaisons aériennes régionales ;

- de l'allègement du cadre normatif et fiscal.

a) La Guyane : un continuum logistique qui reste à construire

Les infrastructures portuaires en Guadeloupe et Martinique sont globalement satisfaisantes et font l'objet de modernisations importantes. C'est en particulier le cas des ports pour accueillir les nouveaux hubs de CMA-CGM. Les services douaniers sont également satisfaisants.

En revanche, en Guyane, de nombreuses insuffisances demeurent qui limitent le potentiel d'intégration régionale et les opportunités économiques qui en sont le corollaire (voir supra).

Il paraît donc urgent de garantir une continuité des liaisons d'ouest en est pour éviter que la Guyane soit enjambée par le développement économique rapide du Guyana et du Suriname à l'ouest et de l'Amapa à l'est.

Les projets prioritaires, qui pour certains sont embourbés depuis plus de 10 ans sont :

- l'aménager du port fluvial de Saint-Laurent-du-Maroni ;

- la mise en service (enfin) du nouveau ferry fluvial le Malani entre les rives de Saint-Laurent du Maroni et d'Albina ;

- de poursuivre la modernisation du port de Degrad-des-Cannes ;

- de moderniser le port sec de transbordement à Saint-Georges de l'Oyapock.

Côté brésilien, la route BR156 entre Oiapoque et Macapa de 576 km devrait enfin être entièrement enrober. Le dernier tronçon de 100 km en latérite et la dizaine de ponts en bois devraient être aménagés ou remplacés d'ici trois à quatre ans. Cet investissement de l'État fédéral doit accompagner l'essor économique annoncé de cette région à l'approche de l'arrivée de l'industrie pétrolière. Plus qu'une route, la BR156 est une ligne de vie qui devra permettre de désenclaver Oiapoque, en facilitant la circulation des hommes et des marchandises, et indirectement l'Est guyanais.

Cette modernisation des transports transfrontaliers pourrait aller de pair avec la création d'une zone franche à Saint-Georges pour attirer des activités de transformation des productions agroalimentaires brésiliennes à destination du marché guyanais ou de l'arc antillais.

b) L'appel unanime au développement du cabotage maritime face au dilemme « de l'oeuf et de la poule »

Ancienne, la demande d'un réseau plus dense et performant de liaisons maritimes intrarégionales pour développer les échanges commerciaux a encore été accentuée par la réorganisation en cours du commerce maritime international autour de hubs pour des porte-conteneurs toujours plus grands.

Le développement de lignes régionales ou du cabotage se heurte à des contraintes réglementaires et à des modèles économiques fragiles.

Toutefois, les acteurs économiques et portuaires tentent de se fédérer pour relancer des projets.

Le GPM de Guyane a réalisé en 2016-2019 une étude pour la création d'un cabotage maritime sur le plateau des Guyanes avec une connexion possible vers la Caraïbe.

Pour l'ensemble des acteurs rencontrés en Guyane, les conditions se mettent progressivement en place pour une filière de cabotage, en particulier depuis l'ouverture cette année du poste d'inspection frontalier (PIF) sur le port de Dégrad des Cannes. Ce nouveau service douanier doit permettre d'importer en direct des produits agroalimentaires et d'élevage, sans passer par les ports antillais ou l'Europe. Les mêmes facilités douanières devraient être offertes aux deux autres points d'entrée en Guyane, à Saint-Georges de l'Oyapock et à Saint-Laurent du Maroni. C'est indispensable si l'on veut rentabiliser les infrastructures existantes et les projets de coopération économique.

Dans la Caraïbe, des initiatives aussi se multiplient.

Un consortium privé basé à la Barbade est à l'origine d'un projet de réseau de ferry dénommé Connect Carib. Les Gouvernements et autorités de plusieurs îles de la Caraïbe membres de la Caricom ont été approchés pour être partenaire de ce projet. L'agence Caribbean Export46(*) accompagne ce projet. Ce consortium disposerait de trois ferries pour assurer des liaisons maritimes régionales pour les passagers et les marchandises tout le long de l'arc antillais. Le démarrage des liaisons avait été annoncé pour début 2025 puis pour la fin d'année. Toutefois, il semble que le projet prenne plus de retards que prévu, voire soit à l'arrêt.

Une autre initiative, moins globale, mais sans doute plus robuste et réaliste à court terme, est celle s'appuyant sur le développement des liaisons de l'Express des îles. L'Express des îles a en effet permis de mettre en place un service de ferry inter-îles moins cher, fiable et relativement rapide entre Sainte-Lucie, la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Dr Didacus Jules, secrétaire général de l'OECO, a indiqué que son organisation soutenait la création de liaisons maritimes supplémentaires. Par ailleurs, l'OECO travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale sur une étude de préfaisabilité pour un service régional de ferry.

L'exemple de l'Express des îles montre aussi que des solutions régionales existent, mais qu'elles demeurent parfois mal connues des acteurs économiques. Ce constat avait été aussi relevé dans le premier volet relatif au bassin Indien.

Le rapport précité du CESCE de Saint-Barthélemy le reconnaît en soulignant que « compte tenu des rotations existantes, il est d'ores et déjà possible d'importer et d'exporter à une fréquence hebdomadaire des marchandises en provenance d'Anguilla, Sainte-Croix, Saint-Thomas, Tortola, Puerto Rico, Saint-Kitts, la Guadeloupe et la Martinique ».

En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, un cap crucial a été franchi au moment de l'inauguration le 13 octobre 2025 à Nantes du Neoliner Origin, plus grand cargo à voiles au monde. Capable de transporter jusqu'à 5 000 tonnes de marchandises tout en consommant cinq fois moins de carburant qu'un cargo classique, il a pour mission d'assurer chaque mois une liaison directe et stratégique entre la France hexagonale, Saint-Pierre-et-Miquelon, le Canada et les États-Unis. Il emportera notamment des véhicules, des produits frais, des cosmétiques et du champagne, tout en ouvrant la voie à des exportations depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des solutions s'esquissent, mais il faut lever les derniers obstacles et les accompagner d'une initiative politique forte, tant la précarité des modèles économiques, en particulier au démarrage, fragilise ces projets auprès des investisseurs.

Une première réponse serait de réviser le règlement (CEE) 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime). Ce règlement conçu pour le continent européen n'est pas adapté au cabotage depuis ou vers un port des RUP, ceux-ci étant surtout connectés à des ports étrangers situés à proximité. Lors de la rencontre avec les opérateurs du Grand port maritime de Guyane, cette question du cadre légal du cabotage a été soulignée.

Recommandation n° 15 : Modifier le règlement européen du 7 décembre 1992 afin de faciliter la création de lignes de cabotage maritime entre les RUP et leurs partenaires régionaux.

Une seconde serait de lancer une initiative politique forte conjointement entre l'UE, la France, les Pays-Bas, l'OECO ou le Caricom.

L'absence de transport maritime régional efficace est citée unanimement comme le principal obstacle au déploiement de projets plus ambitieux dans la région : coopération pour le traitement des déchets, la souveraineté alimentaire, le développement de filières, la lutte contre la vie chère, le transport des passagers à moindre coût. Le transport régional est le trait d'union manquant ou perdu entre tous ces petits territoires.

Cette initiative politique, s'appuyant sur les financements européens, pourrait porter la création d'une communauté caribéenne du transport maritime régional. Cette communauté ciblerait un secteur catalyseur qui peut dénouer de nombreux projets, comme le fut la Communauté européenne du charbon et de l'acier (la CECA) en Europe au lendemain de la guerre. Un projet de cette ampleur serait prioritaire pour les financements européens, notamment le nouveau mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe et les fonds de coopération régionale (voir supra).

Recommandation n° 16 : Étudier la faisabilité de la création d'une Communauté caribéenne du transport maritime régional, à l'initiative conjointe de l'Union européenne, de la France et de l'OECO ou de la Caricom.

c) Préserver la compétitivité des escales françaises

Le système ETS de taxe carbone européenne est entré en vigueur dans les outre-mer depuis le 1er janvier 2024. Il s'applique sur tous les navires en provenance de pays tiers, hors RUP, touchant un territoire européen.

Ce système fragilise la compétitivité des escales françaises qu'il s'agisse du transport de marchandises et de la croisière, car les escales dans les ports voisins non européens, souvent situés à quelques dizaines de kilomètres seulement dans la Caraïbe, ne sont pas touchées.

Pour l'Union maritime et portuaire de France, le spectre de la fuite de compagnies maritimes étrangères, comme l'exemple récent de Costa Croisières qui déplace son port de base de la Guadeloupe vers la République dominicaine, va devenir une réalité. La Martinique devrait perdre des escales dès 2026.

Cette taxe dessert tous les flux aussi bien maritimes qu'aériens des Antilles. L'ETS impliquerait par exemple une augmentation de 200 euros sur les billets d'avion en 2030.

Cette alerte sur les conséquences pour les outre-mer, et en particulier les RUP des Antilles et de Guyane, avait déjà été lancée par la délégation lors de ses travaux sur la vie chère. L'impact des ETS sur le prix des carburants avait été signalé, avec un risque de hausse du prix au litre de 15 à 20 centimes à partir de 2027.

Pour la compétitivité du transport maritime et aérien des RUP dans un contexte régional entièrement différent de celui du territoire européen continental, une adaptation de la réglementation européenne est indispensable et urgente, sauf à mettre en place des instruments d'accompagnement et de compensation face à la concurrence extra-européenne.

Un système équivalent à l'ETS ou coordonné avec le système européen devrait être débattu à l'échelle régionale, dans le cadre de l'OECO ou de la Caricom. La France et l'UE pourraient porter une telle initiative politique forte.

Recommandation n° 17 : Suspendre en urgence l'application de la directive européenne « ETS » dans les RUP, pour maintenir la compétitivité des escales maritimes et aériennes face à celles de leurs voisins proches et engager des discussions avec les organisations régionales pour la création d'un système de taxe carbone à cette échelle.

3. Le traitement des déchets : atteindre l'effet masse

La délégation réclame depuis plusieurs années une évolution de la réglementation européenne, voire internationale, en matière de transferts transfrontaliers de déchets, afin de prendre en considération la situation particulière des outre-mer français. Les travaux sur le présent rapport n'ont fait que confirmer et illustrer cette nécessité.

Le rapport d'information de décembre 2022 sur la gestion des déchets dans les outre-mer47(*) relevait déjà les obstacles de plus en plus insurmontables pour transférer les déchets dangereux, y compris vers l'Union européenne, ainsi que les déchets non dangereux.

La convention de Bâle , ainsi que la réglementation européenne et de l'Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) , imposent des règles strictes pour s'assurer que les pays membres de l'OCDE exportent leurs déchets dangereux à des fins de traitement vers des pays de l'OCDE.

Les compagnies maritimes ont surinterprété des textes déjà complexes, notamment :

- en ajoutant des pays de transit, pour faire face à l'hypothèse où les navires seraient déroutés ;

- en exigeant des consentements explicites de certains pays hors OCDE pour éviter tout risque d'immobilisation de container dans ces pays de transit, alors que le consentement peut être considéré favorable tacitement ;

- en réduisant la durée de validité des consentements.

S'agissant des déchets non dangereux, la récente révision du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 a encore durci les règles de transferts hors OCDE, sans prendre en considération la situation singulière des territoires ultramarins. En effet, le règlement n° 2024/1157 interdit complètement l'exportation de certains déchets dangereux, dont les plastiques, vers des pays hors OCDE.

Malgré une résolution européenne du Sénat48(*) et la mobilisation de nombreux professionnels et acteurs de la gestion des déchets outre-mer, le texte européen est resté sourd aux demandes d'adaptation aux RUP, à la seule exception des transferts de déchets depuis les territoires ultramarins vers l'Hexagone qui sont facilités grâce à la mise en place d'un consentement tacite de l'autorité de transit des États membres.

Cette réglementation empêche la mise en place de projets de gestion concertée du traitement de certains déchets entre des territoires de petites tailles, produisant des volumes réduits de déchets et aux statuts très différents. Les outre-mer français sont entourés d'États non membres de l'UE ou de l'OCDE. Or, la création de filières de traitement des déchets pourrait être optimisée à l'échelle de plusieurs territoires en massifiant les gisements.

Xavier Lédée, président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, a par exemple évoqué des pistes de coopération avec Anguilla. Ce territoire dispose d'un foncier important, mais offre pour seul exutoire à ses déchets une décharge à ciel ouvert. Inversement, Saint-Barthélemy a élaboré une gestion très moderne de ses déchets, mais doit exporter les déchets valorisables loin en Europe ou aux États-Unis. Un plan inter-îles de traitement des déchets pourrait prévoir une répartition et un partage de certaines filières. La gestion des sargasses pourrait s'intégrer à ce plan.

Même chose en Guyane. À Saint-Georges-de-l'Oyapock, les déchets doivent être transférés par camion vers Cayenne situé à trois heures de route. Une coopération avec Oiapoque de l'autre côté du pont à quelques kilomètres seulement serait plus pertinente et efficace, d'autant que la région d'Oiapoque va connaître une croissance économique et démographique très forte dans les prochaines années.

Ces perspectives de coopération, dans un domaine où la France et l'Union européenne ont acquis une expertise mondialement reconnue, sont imaginables dans l'ensemble de l'arc antillais, entre des îles proches et confrontées aux mêmes défis.

Pour y parvenir, une simplification et un allègement de la réglementation européenne dans les bassins régionaux des RUP devraient être défendus auprès des institutions européennes. On rappellera que la convention de Bâle prévoit que des accords régionaux peuvent être signés entre États tant qu'ils sont compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets (dangereux et autres).

Recommandation n° 18 : Pour permettre outre-mer des coopérations régionales de traitement des déchets :

- faire application de l'article 349 du TFUE pour obtenir l'adaptation des règlements européens (UE) 1257/2013 et (UE) 2020/1056 aux contraintes des régions ultrapériphériques ;

- ouvrir des discussions dans le cadre de la convention de Bâle afin de conclure des accords régionaux.

4. Faire face à un fléau commun : les sargasses

Apparues massivement depuis une quinzaine d'années, les sargasses ont envahi non seulement les Antilles, mais aussi la Guyane, l'Amérique centrale, le golfe du Mexique et certaines côtes d'Afrique de l'Ouest. Outre la question environnementale, elles représentent désormais un enjeu économique, social et sanitaire, avec des effets dévastateurs pour le tourisme, la pêche et la vie des habitants.

En France, l'État a réagi en adoptant successivement plusieurs plans et en apportant son aide aux collectivités concernées. Le premier plan national de prévention et de lutte contre les sargasses, lancé en octobre 2018, a ouvert la voie à la première Conférence internationale sur le sujet pour mobiliser la recherche dans les différents pays concernés. Le Gouvernement a adopté en 2022 un deuxième plan interministériel pour la période 2022-2025, doté de près de 36 millions. Lors du Comité interministériel de la mer qui s'est tenu en mai 2025 à Saint-Nazaire, un troisième plan de lutte contre les sargasses a été dévoilé visant à renforcer les actions de collecte et de destruction de ces algues. Le recours à des navires spécialisés (appelés Sargator), capables de collecter jusqu'à seize tonnes d'algues par heure ainsi que l'utilisation de grues et de barges de stockage dédiées ont été annoncés.

Comme l'a indiqué Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique, « nous sommes progressivement passés d'une période où l'on s'interrogeait sur l'origine du phénomène et sur la gestion des afflux, qui étaient irréguliers - massifs certaines années, moins d'autres - à une réalité où ces afflux sont désormais à la fois massifs et réguliers ». L'année 2025 semble devoir battre tous les records, avec environ 70 % de masse de sargasses supplémentaires dans l'Atlantique par rapport aux années records de 2022-2023. Si la Guadeloupe et la Martinique sont particulièrement impactés, des territoires comme Saint-Martin ou Saint-Barthélemy qui étaient relativement épargnés, sont touchés. Seule la Guyane y échappe encore du fait de courants favorables.

Sous l'impulsion de la France, le sujet a pris une dimension internationale. En collaboration avec la région Guadeloupe, une initiative internationale de lutte contre les sargasses a été présentée en décembre 2023 à Dubaï, à l'occasion de la COP28 climat. La Guadeloupe avait déjà accueilli en octobre 2019 la première conférence internationale sur les sargasses. Après le premier programme SARG'COOP financé par Interreg, le projet SARG'COOP 2 toujours piloté par la région Guadeloupe a pris la suite. Doté d'un budget de 4,4 millions d'euros, il doit préparer le basculement vers une coopération régionale concrète.

À l'occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC3), à Nice du 9 au 13 juin 2025, la France, le Costa Rica, le Mexique et la République dominicaine ont organisé un événement parallèle intitulé : « Crise des sargasses : coopération régionale et réponse face à de nouveaux défis ». La France a proposé dans le cadre multilatéral un cadre d'action commun pour mieux anticiper, répondre et coopérer face à cette crise. Le sujet devrait être à nouveau à l'ordre du jour lors de la prochaine conférence sur les changements climatiques, ou COP 30, qui se tiendra à Belém au Brésil en novembre 2025.

Par ailleurs, la question de la valorisation et de l'implication du secteur privé, afin de trouver une chaîne de valeur viable qui permette une solution pérenne, progresse.

À Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un projet pilote visant à récolter et recycler ces algues envahissantes, financé par la Banque mondiale et l'OECO49(*), se met en place. L'entreprise britannique Seafields Solutions Ltd, spécialisée dans l'aquaculture et les technologies marines, s'est associée à la société Private Refuse and Garbage Disposal (PRGD). Ensemble, ils piloteront un projet de récolte et de transformation des sargasses entre septembre 2025 et avril 2026.

En janvier 2025, la Banque interaméricaine de développement (BID) et son laboratoire d'innovation, IDB Lab, ont dévoilé les projets retenus dans le cadre du Sargassum Innovation Quest, un concours visant à trouver des solutions pour gérer les sargasses dans les Caraïbes et en Amérique latine. En partenariat avec l'USAID (l'Agence des États-Unis pour le développement international), plusieurs initiatives ont été sélectionnées : Caribbean Chemicals (Barbade, Belize, Jamaïque, Trinité-et-Tobago) pour fabriquer des produits agricoles, C-combinator (Mexique) pour créer des produits naturels qui aident les plantes à pousser et du cuir écologique, et SOS Carbon et Origin by Ocean (République dominicaine) pour récolter les algues et les transformer en engrais, aliments pour animaux ou produits chimiques.

Les projets de valorisation se développent aussi en Guadeloupe (Pyrosar, INRAE, ...) en vue de produire du charbon actif, du lubrifiant ou encore du biogaz. Toutefois cette valorisation des sargasses se heurte encore au défi sanitaire50(*) : elles sont chargées en métaux lourds (arsenic ou cadmium) auxquels il faut ajouter, une fois près des côtes antillaises de la chlordécone. Les produits issus de leur transformation devront présenter toutes les garanties pour la santé des consommateurs.

Les organisations régionales sont aussi parties prenantes. Dr Didacus Jules a souligné l'implication de l'OECO. Après avoir participé au programme SARG'COOP, l'OECO co-dirigera trois domaines majeurs du programme SARG'COOP 2 : l'évaluation des impacts sanitaires et économiques des sargasses, la mise en commun des données et des connaissances via un « centre d'information sur les sargasses » et la promotion d'un plaidoyer international afin que la voix des Caraïbes soit entendue dans les discussions mondiales sur les politiques et le financement.

Parallèlement, l'OECO met en oeuvre un volet du projet SARSEA, financé par l'AFD et Expertise France, qui concerne la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ce projet est étroitement aligné sur le projet SARG'COOP II afin d'assurer leur complémentarité, et l'un de ses principaux objectifs est d'élaborer une stratégie régionale de gestion des sargasses qui sera officiellement adoptée par tous les États membres de l'OECO.

La valorisation des sargasses se heurte aussi à l'équation économique. L'installation de capacités industrielles de traitement et de transformation des algues requerra probablement des capitaux importants et une massification des apports en volume et en régularité. Une coopération entre les îles paraît indispensable. Xavier Lédée, président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, réfléchit à un système de barges qui pourrait récupérer les sargasses entre des îles relativement proches pour les concentrer sur un site unique de valorisation. Des flux retours devront être imaginés pour rentabiliser le transport, par exemple d'autres types de déchets qui seraient traités sur un site mutualisé implanté dans une autre île. À la suite de l'appel de Gustavia en mai 2025, des réflexions sont engagées entre Saint-Barthélemy, Sint Maarten et Anguilla notamment.

Incontestablement, le défi posé par les sargasses peut être un puissant fédérateur et catalyseur d'une coopération régionale, à la fois sur les plans scientifiques, sanitaires, environnementaux et industriels. Les outre-mer doivent demeurer à la pointe de la dynamique actuelle.

5. La production électrique : imaginer des interconnexions et prendre la tête d'un écosystème de la géothermie

Dans la zone géographique, plusieurs projets régionaux ont été mis en oeuvre afin de favoriser la coopération en matière d'énergie, notamment pour le développement d'énergies renouvelables.

Lancé en 2019, le projet TEC « Transition Énergétique dans la Caraïbe », qui s'inscrivait dans le cadre d'Interreg V Caraïbes, visait à instaurer une coopération active en matière de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables entre la Guadeloupe, les autres territoires ultramarins de la zone et les États du bassin caribéen membres de l'OECO. Il avait également pour objectif de renforcer la résilience des systèmes énergétiques insulaires face au changement climatique et aux événements météorologiques extrêmes qu'il engendre.

Doté d'un budget total de 3,6 millions d'euros, co-financé à hauteur de 75 % par le Fonds européen de développement régional (Feder) et le Fonds européen de développement (Fed), le projet TEC était conduit par la Région Guadeloupe, en partenariat avec les directions régionales Guadeloupe de l'Agence de Développement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) et du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), et avec l'OECO. Il s'est poursuivi jusqu'à fin 2023.

Il comprenait trois dimensions principales : la performance énergétique des bâtiments, l'énergie propre dans les transports et le développement régional de la ressource géothermique.

Au vu du potentiel géothermique exceptionnel de la Caraïbe, et face aux défis rencontrés (projets complexes, défis techniques lors de la phase d'exploration notamment...), la coopération régionale permet d'élaborer de nouvelles méthodes d'exploration et de faciliter les transferts de technologie. Ainsi, dans le cadre du projet TEC, ont été élaborés des guides méthodologiques pour l'intégration socio-environnementale des projets de production d'électricité géothermique en milieu insulaire et pour l'exploration des ressources dans le contexte volcanique insulaire typique de la zone régionale.

L'expertise de production d'énergie géothermique de la Guadeloupe, pionnière en la matière avec la centrale de géothermie de Bouillante en activité depuis 40 ans, a pu être valorisée. La centrale de Bouillante qui a une capacité globale de 15,5 MW électriques répartie sur deux unités de production représente actuellement 7 % du mix électrique guadeloupéen. Cette part devrait être portée à 12 % d'ici mi-2026, à l'issue de l'extension initiée en 2024 et bénéficiant d'un financement de 22 millions d'euros de l'AFD, en partenariat avec le Groupe BPCE, BpiFrance, Caisse d'épargne CEPAC et BNP Paribas.

Dans le cadre du projet TEC s'inscrivait la création d'un Centre d'excellence caribéen de la géothermie (CECG), basé en Guadeloupe eu égard à l'expérience du territoire en matière de géothermie, avec pour missions de fournir une expertise technique de haut niveau aux pays de la Caraïbe, de constituer un forum de collaboration et d'échange d'expériences au sein de la zone régionale et de jouer un rôle clé dans la promotion et le déploiement de l'énergie géothermique. Appelé de ses voeux par le ministère de la transition écologique pour 2024 dans le cadre des mesures de développement de la géothermie dans les outre-mer, la mise en place de ce CECG n'est néanmoins pas encore finalisée.

Outre le projet TEC, le projet GEOBUILD axé exclusivement sur l'énergie géothermique a été mis en place dans la zone régionale par l'OECO. En effet, constatant les atouts que pourraient représenter le développement de la géothermie dans les Caraïbes, qui n'était alors exploitée qu'en Guadeloupe, mais également les défis soulevés, l'OECO a lancé en 2022 le projet GEOBUILD (Geothermal Energy: Capacity Building for Utilization, Investment and Local Development - l'énergie géothermique : Renforcement des capacités pour l'utilisation, l'investissement et le développement local), pour répondre aux capacités limitées en matière de ressources humaines, d'institutions et de cadre réglementaire pour le développement de l'énergie géothermique. La Banque interaméricaine de développement, le Fonds d'Investissement de l'Union européenne pour l'Amérique latine et les Caraïbes ainsi que la Banque de développement des Caraïbes sont partenaires du projet GEOBUILD.

Ce projet bénéficie à cinq États membres participants de l'OECO qui développent l'énergie géothermique : le Commonwealth de la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Avec l'ouverture d'une centrale de 10 MW à Laudat d'ici fin 2025, la Dominique deviendrait le deuxième producteur d'énergie géothermique de l'OECO après la Guadeloupe. Saint-Kitts-et-Nevis envisage la construction d'une centrale et cinq entreprises d'Islande, du Royaume-Uni, des États-Unis ont répondu à un appel d'offres pour les forages sur le site de Hamilton (Nevis) à partir de 2026. D'ici 2026, la Grenade prévoit également l'ouverture de ses ressources géothermiques à l'exploration.

Une visite d'étude d'une délégation de l'OECO en Guadeloupe, et notamment à la centrale de Bouillante, considérée comme modèle de réussite géothermique dans la région, a été réalisée dans le cadre du projet GEOBUILD en juin 202551(*).

Partenaire du projet TEC et acteur principal du projet GEOBUILD, l'OECO a fait de la transition vers une énergie durable dans la Caraïbe orientale une priorité. Elle a ainsi défini un cadre énergétique durable visant à relever les défis énergétiques des États membres selon trois axes :

- promouvoir le développement et le déploiement de systèmes énergétiques durables tout en réduisant les coûts de l'énergie ;

- renforcer la sécurité et l'efficacité énergétiques ;

- diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Avec la Déclaration de Basseterre adoptée à l'unanimité le 5 février 2025, au cours de la troisième réunion du Conseil des ministres de l'Énergie de l'OECO à Saint-Kitts-et-Nevis, l'OECO a lancé la décennie d'action pour le développement de l'énergie durable 2025-2035. Au travers d'une feuille de route passant notamment par l'augmentation de la capacité de production d'énergies renouvelables - solaires, éoliennes, géothermiques et d'hydrogène vert - en adéquation avec les besoins de la région, la Décennie d'action vise des bénéfices concrets pour les citoyens des États membres de l'OECO : réduction du coût de l'énergie, création d'emplois dans les secteurs des énergies renouvelables, renforcement de la résilience face au changement climatique et aux chocs économiques, croissance économique avec la réorientation des fonds alloués aux importations de carburant vers des investissements locaux en faveur du développement des énergies renouvelables.

« Reconnaissant que le développement de l'énergie durable constitue une opportunité de transformation pour la réinvention économique de notre région et représente un objectif stratégique majeur pour le développement de la Caraïbe », la Déclaration de Basseterre ouvre des perspectives pour le renforcement de la coopération régionale en matière d'énergies renouvelables, « en appel[ant] les partenaires régionaux et internationaux, les entreprises, les institutions financières et les organisations académiques à soutenir cet agenda transformateur à travers la coopération technique, l'investissement et le partage de connaissances ».

Un écosystème de la géothermie émerge dans la région. L'expérience précurseur de la Guadeloupe, ainsi que l'expertise mondialement reconnue de la France dans ce domaine, invitent à faire de ce secteur d'activité une des priorités de la coopération régionale.

L'augmentation annoncée des moyens alloués au nouveau mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe 2028-2034, qui cite expressément les RUP et les investissements dans les réseaux transfrontières, les réseaux en mer et les sources d'énergie renouvelables, pourrait doter les RUP d'une force de frappe financière pour porter des projets structurants à l'échelle de l'arc antillais.

6. L'agroalimentaire : vers une souveraineté régionale ?

Tous les territoires de la Caraïbe et du plateau des Guyanes se fixent désormais des objectifs ambitieux en matière de souveraineté alimentaire, conscients que la dépendance excessive aux importations a détruit des filières, effacé des modes de consommation traditionnelles et atteint la santé des populations.

Toutefois, les contraintes insulaires rendent difficile l'atteinte de tous les objectifs à l'échelle de chaque territoire pris isolément.

Une souveraineté pensée au niveau régional paraît en revanche offrir des perspectives intéressantes, en favorisant des circuits courts, en solvabilisant des systèmes de transport inter-îles (masse critique et flux retour suffisant), en spécialisant chaque territoire sur quelques productions et atteindre des tailles critiques intéressantes et compétitives.

Pour Xavier Lédée, le renforcement de la souveraineté alimentaire passe par des coopérations régionales étroites. Saint-Barthélemy ne dispose pas de foncier agricole ou très marginalement. Une solution pour se fournir en produits frais de bonne qualité, en circuits courts et à des prix compétitifs, serait de s'approvisionner dans les îles les plus proches disposant du foncier utile et offrant des coûts du travail plus faibles. Des contacts auraient été pris avec l'île voisine de Nevis, dotée de terres agricoles importantes et fertiles. Une coopération bilatérale pourrait orienter une part de la production locale vers les besoins exprimés par Saint-Barthélemy. Le principal obstacle à ce projet serait néanmoins l'absence de lignes de cabotage entre les îles pour acheminer régulièrement et à un coût acceptable les productions de Nevis.

Le rapport précité du CESCE de Saint-Barthélemy note aussi le potentiel de la République dominicaine dont la production agricole, y compris en bio, est importante et souvent aux normes européennes.

Cette démarche ciblée est aussi celle de la Martinique qui souhaiterait conclure des accords de partenariat sur quelques produits avec Sainte-Lucie.

Pour réussir une souveraineté alimentaire pensée au niveau régional, plusieurs conditions sont requises. Elles recoupent largement plusieurs des recommandations du présent rapport :

- un réseau de transport de marchandises inter-îles ;

- des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux avec les RUP françaises ;

- une revue générale des normes de production agroalimentaire pour renforcer la compétitivité prix des productions sous climat tropical.

L'Ambassadeur Arnaud Mentré souligne aussi l'inadaptation de la PAC actuelle, encore très centrée sur des productions à destination de l'UE comme la banane : « la PAC n'a pas été conçue autour de la coopération régionale. Nous n'avons donc que peu de marge de manoeuvre financière pour développer la coopération régionale par ce biais ».

La réorientation de la PAC, et du programme POSEI en particulier, est donc un autre chantier clé à ouvrir.

À côté de cette stratégie de souveraineté alimentaire, des stratégies de filières d'excellence à l'export peuvent aussi se mettre en place, ciblées sur des productions à forte valeur ajoutée.

Pour nos outre-mer, comme vu supra, le potentiel de commerce est sous-exploité, en particulier vers les États-Unis.

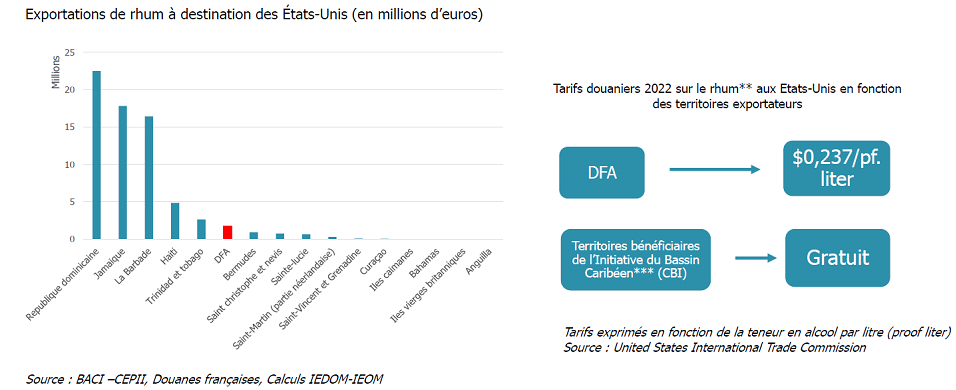

L'exemple du rhum est parlant. Contrairement à leurs voisins, les DFA sont peu présents sur le marché américain, pourtant deuxième importateur mondial de rhum. Les droits de douane plus élevés sur le rhum français ne sont probablement pas l'explication principale. Un travail de pénétration du marché américain reste à mener pour diversifier les marchés du rhum et conquérir un marché à fort pouvoir d'achat.

7. L'environnement et les sciences : faire grandir les compétences locales et éviter la dispersion des forces

Dans les domaines de la protection de l'environnement, de la recherche scientifique ou de la santé, l'expertise française et des outre-mer de la région est immense et reconnue par les partenaires de la région. De nombreuses coopérations font déjà rayonner nos territoires (voir supra).

Il est nécessaire d'accentuer encore les projets pour exporter des prestations de services et notre expertise. Dans ces domaines, le différentiel du coût du travail par rapport aux territoires voisins est un obstacle moindre que pour les exportations de marchandises. L'avantage comparatif des outre-mer français est réel.

En matière environnementale, un projet majeur doit être soutenu en raison de sa dimension politique majeure et des enjeux pour la préservation de la forêt amazonienne : le rapprochement du Parc amazonien de Guyane (PAG) et du parc national brésilien des montagnes de Tumucumaque qui est le plus grand parc brésilien et d'une superficie légèrement supérieure au PAG.

À la suite de la visite du Président de la République française au Brésil fin mars 2024, une lettre d'intention a été signée avec pour objectif la construction d'une feuille de route pour le développement de la coopération transfrontalière entre le PAG et le parc national des Montagnes des Tumucumaque (PNMT).

Le PAG est le plus grand parc national français et la plus grande aire protégée de l'Union européenne. Depuis 2017, le PAG porte déjà un projet RENFORESAP (Renforcement du réseau des Aires Protégées du plateau des Guyanes), visant à réunir les gestionnaires des aires protégées voisines du Suriname et du Guyana pour échanger sur des problématiques communes telles que l'écotourisme, la transmission des patrimoines culturels, l'orpaillage ou sur l'implication citoyenne dans la recherche.

Depuis 2024, l'AFD finance par une subvention l'élaboration d'un projet de coopération technique bilatérale entre le PAG et le PNMT. Un des objectifs est d'assurer une continuité de la protection entre des aires proches ou contigües. Le rapprochement des plus grands parcs européens et brésiliens serait porteur d'une symbolique forte. Il permettrait aussi d'apporter une réponse à l'échelle du plateau des Guyanes.

L'AFD a néanmoins pointé des obstacles pour mobiliser les financements, le PAG étant un organisme divers d'administration centrale (ODAC). La réglementation applicable en matière d'endettement est contraignante. Le Feder ou le programme Interreg ne seraient pas mobilisables par le PAG. Une évolution de la réglementation paraît nécessaire pour faciliter la mobilisation des crédits Interreg. Pourtant, dans la région, le PAG est un acteur solide de premier plan doté de moyens considérables par rapport à ses voisins. À titre de comparaison, le PAG compte 90 ETP contre 3 pour le PNMT. Cette force de frappes et de rayonnement doit être mobilisée pour la coopération régionale et orienter la Guyane vers son continent naturel.

Enfin, ce rapprochement serait un levier politique important pour infléchir la position du Brésil qui jusqu'à aujourd'hui ferme la porte à une adhésion de la France et de la Guyane à l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA).

Recommandation n° 19 : Rapprocher le Parc amazonien de Guyane et le parc national brésilien des montagnes de Tumucumaque pour créer la plus grande zone protégée de forêt tropicale dans le monde et autoriser la mobilisation de crédits Interreg sur cet objectif.

Un autre domaine d'excellence est la recherche agronomique et en agroécologie en milieu équatorial et tropical. Plusieurs organismes reconnus y concourent, et particulièrement dans la Caraïbe et en Guyane. L'INRAE, le Cirad ou l'IRD, dans des domaines souvent proches, sont fortement implantés dans la plupart des outre-mer du bassin Atlantique (voir supra). Ces établissements disposent de moyens importants avec plusieurs centaines d'ETP chacun dans les territoires.

Leurs travaux les conduisent par ailleurs à développer des coopérations avec de nombreux pays de la région. Cette dimension régionale ou internationale est même au fondement de la création de l'IRD et du Cirad.

De nombreuses interactions existent aussi entre ces organismes, en particulier le Cirad et l'INRAE qui travaillent sur des thèmes identiques ou proches :

- un comité de direction commun par an ;

- un comité d'éthique commun INRAE-Cirad-IFREMER-IRD ;

- une unité mixte d'appui aux relations internationales (UMARI)

- des projets communs co-portés ou des unités mixtes de recherche (CAVALBIO, CAMBIONET qui regroupe une dizaine d'états et de territoires, ECOFOG, ASTRE...).

Toutefois, un rapprochement plus marqué de ces organismes est sans doute indispensable. Un accord-cadre entre l'INRAE et le Cirad devrait être envisagé, à défaut d'une fusion éventuelle. L'IRD pourrait aussi être partie prenante à ces rapprochements.

La lisibilité y gagnerait, notamment vis-à-vis des collectivités et des partenaires extérieures. Les actions de recherche locales manquent de visibilité, car elles sont souvent menées de manière isolée et pas assez partagée à l'échelle de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR). Cela conduit à une multitude de projets au rayonnement parfois trop limité.

La diplomatie territoriale des outre-mer ne peut se passer d'une diplomatie scientifique. Pour être efficace, elle requiert d'être rationalisée en rapprochant plus étroitement les organismes de recherche, avant d'envisager une éventuelle fusion.

Recommandation n° 20 : Rapprocher les organismes de recherche outre-mer, en particulier l'INRAE, le Cirad et l'IRD pour porter une diplomatie scientifique puissante et lisible sur les sujets de souveraineté alimentaire et de santé.

* 46 Caribbean Export a été créée en 1995 en tant qu'unique agence régionale de promotion du commerce du Forum des Caraïbes (CARIFORUM), qui regroupe la Communauté des Caraïbes (Caricom) et la République dominicaine.

* 47 Rapport d'information du Sénat n° 195 (2022-2023), déposé le 8 décembre 2022, par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet, rapporteures.

* 48 Résolution n° 167 du Sénat (2022-2023) du 25 juillet 2023 https://www.senat.fr/leg/tas22-167.html

* 49 Dans le cadre du programme « Unleashing the Blue Economy in the Caribbean » (UBEC), porté par l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et la Banque mondiale, qui consacre 15 millions de dollars au territoire test.

* 50 Les députés Mickaël Cosson et Olivier Serva ont présenté les conclusions d'une mission flash sur la valorisation des sargasses et des algues vertes, en avril 2025, recommandant de renforcer la filière française et de lever les nombreux freins actuels.

* 51 https://pressroom.oecs.int/la-commission-de-loeco-annonce-le-succes-du-voyage-detude-geothermique-en-guadeloupe-une-nouvelle-avancee-pour-la-transition-energetique-dans-la-caraibe-orientale