B. UN CONSENSUS SCIENTIFIQUE SUR LES BIENFAITS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

1. Le rôle de l'activité physique dans la santé physique

a) L'amélioration de la capacité cardio-respiratoire

La pratique régulière d'activité physique ou un entraînement en endurance permettent de maintenir et d'améliorer la capacité cardio-respiratoire. Une augmentation de la VO2max de 10 à 15 % (soit 3 à 5 mL/kg/min) est mesurée habituellement après un entraînement d'endurance de 6 à 8 semaines chez un sujet d'aptitude physique moyenne.

Ce gain a un impact sur la survie puisqu'il a été montré, sur une période de 20 ans, qu'une augmentation d'1 MET184(*) de la capacité maximale aérobie (3,5 mL O2/kg/min) est associée à une réduction de 12 % de la mortalité. L'amélioration de la capacité cardio-respiratoire par l'activité physique a un effet particulièrement bénéfique sur les personnes peu entraînées puisque celles qui améliorent leur capacité maximale aérobie pendant le suivi voient leur risque de mortalité diminuer de 35 %185(*).

b) Le développement musculaire et la sécrétion de myokines

Le muscle est l'élément central de tous les exercices physiques (marcher, sauter, lancer, porter, etc.). L'activité physique joue un rôle capital dans la construction et la définition des différentes masses musculaires. Elle agit directement sur la typologie, la taille et le nombre de fibres musculaires. Les exercices dits endurants améliorent la capillarisation des fibres, la sensibilité à l'insuline, le volume des mitochondries et leur fonction. Les exercices dits résistants augmentent la masse et la force des groupes musculaires stimulés, traduisant une amélioration de l'activation motrice.

Lorsqu'il est mobilisé, le muscle produit des myokines qui non seulement agissent sur le muscle lui-même, mais sont également relarguées dans la circulation sanguine et exercent des effets bénéfiques sur des organes plus éloignés comme le foie, les reins, le cerveau, les os, etc. Concrètement, certaines myokines freinent le vieillissement cérébral en favorisant la connexion des synapses et en améliorant la vascularisation et l'oxygénation cérébrale. D'autres promeuvent la prolifération et la différenciation des ostéoblastes, les cellules responsables de la formation du tissu osseux. Certaines myokines participent à la régulation du métabolisme énergétique, avec des effets bénéfiques sur les troubles qui y sont liés comme l'obésité ou le diabète de type 2.

Grâce à l'activité physique, le muscle devient un organe sécrétoire, « dialoguant » avec les autres tissus.

c) L'effet protecteur de l'activité physique sur le coeur

L'activité physique186(*) entraîne un remodelage cardiaque chez les sujets entraînés par rapport aux inactifs, qui se traduit par une hypertrophie myocardique, une augmentation du volume télédiastolique et de la vitesse de relaxation, conduisant à augmenter le débit cardiaque maximal et en conséquence la capacité maximale aérobie.

Une activité physique régulière et fréquente tout au long de la vie (4 à 5 séances hebdomadaires) permet de contrecarrer le vieillissement physiologique cardiovasculaire. En outre, l'entraînement physique permet de diminuer la fréquence cardiaque au repos et d'augmenter la vitesse de récupération après un exercice.

d) Les effets positifs de l'activité physique sur le poids

L'activité physique a un effet bénéfique sur le poids quel que soit l'âge du sujet187(*). Elle est associée à une diminution de l'adiposité, de l'obésité ou du surpoids tant chez l'enfant que chez l'adolescent.

e) L'impact de l'activité physique sur la santé osseuse

L'os est constamment renouvelé. Il joue un rôle important dans les fonctions mécaniques de soutien, de locomotion et de protection des organes vitaux. L'adaptation des os à l'activité physique s'effectue toujours sur le long terme, lors du processus de renouvellement. En l'absence de pathologie, lorsqu'ils sont soumis à l'activité physique, et en particulier aux impacts, les os se renforcent : les diaphyses s'épaississent, les épiphyses deviennent plus denses. L'organisation des travées se modifie pour que les impacts habituellement subis pendant l'activité physique (par exemple, à chaque foulée d'un coureur) soient mieux supportés. Les points d'insertion des muscles se renforcent et s'adaptent aux tractions plus importantes des muscles.

L'activité physique est cruciale avant et pendant la puberté, période où se constitue une très grande partie du capital osseux, facteur déterminant de la santé osseuse présente et future. Elle permet de développer une architecture interne des os qui leur confère une plus grande solidité.

À l'âge adulte, l'activité physique retarde la diminution de la densité minérale osseuse et la dénaturation de l'architecture interne des os188(*).

2. L'activité physique, facteur d'amélioration de la santé cognitive et mentale

a) Les effets sur les capacités cognitives

Chez les enfants, les effets de l'activité physique sur les capacités cognitives sont positifs à de nombreux égards : ils se traduisent par une amélioration des capacités attentionnelles, de la mémoire, des fonctions exécutives, de l'inhibition et de la flexibilité cognitive.

Dans un rapport récent189(*), l'Académie nationale de médecine fait les remarques suivantes : « Encourager l'activité physique chez les jeunes a des conséquences positives sur la réussite scolaire et le développement cognitif. L'amélioration des résultats scolaires s'exprime en particulier sur la lecture, l'expression orale et les mathématiques, et elle est principalement médiée par l'amélioration de la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive. Les sports d'équipe (basket-ball, handball, football, etc.) et les arts martiaux sont reconnus pour améliorer les fonctions cognitives. La durée de l'activité physique, plus que son intensité, semble être déterminante pour observer l'amélioration des fonctions cognitives. »

Une note du Conseil scientifique de l'éducation nationale190(*) souligne un effet bénéfique de l'activité physique sur la performance en mathématiques. Les activités physiques les plus exigeantes sur le plan cognitif semblent avoir un effet bénéfique renforcé.

Plusieurs études191(*) montrent que la promotion de l'activité physique a davantage d'effets sur le fonctionnement cognitif chez des enfants en surpoids que sur des enfants de poids « normal ».

La pratique d'une activité régulière pendant l'enfance est donc particulièrement importante car il s'agit d'une période critique pour développer la réserve cognitive.

Pour les fonctions exécutives192(*) qui permettent de traiter et d'intégrer de manière appropriée les informations issues de l'environnement, l'activité physique a un impact tout au long de la vie. Elle mobilise les muscles et le système cardio-respiratoire, dont la capacité accrue est positivement corrélée aux performances exécutives. En outre, l'exercice physique contribue au maintien du volume cérébral et favorise l'augmentation du volume de l'hippocampe, une structure essentielle à la mémoire.

b) Les effets de l'activité physique sur le sommeil

L'activité physique permet d'améliorer la qualité et la quantité de sommeil en agissant comme un synchronisateur du rythme circadien. La latence d'endormissement est plus courte, le sommeil est plus long et plus profond et l'éveil diurne est de meilleure qualité193(*).

c) L'impact positif de l'activité physique sur le psychisme

L'activité physique est l'occasion de rencontres, surtout dans le cadre de l'activité physique de loisir, elle contribue au renforcement du lien social et joue un rôle important dans la socialisation des individus.

L'activité physique joue également un rôle fondamental dans le bien-être global des individus. Elle augmente la production de dopamine et de sérotonine, contribuant à une meilleure régulation émotionnelle194(*).

Par ailleurs, l'activité physique favorise la régulation du cortisol, une hormone liée au stress, et procure une sensation de plaisir immédiat, notamment grâce à la libération de â-endorphines lors d'efforts d'intensité modérée à élevée195(*). Cette réponse neurochimique contribue à l'amélioration de l'humeur et à la réduction du stress.

L'activité physique participe également à la construction d'une image positive de soi. L'amélioration progressive de ses capacités physiques donne un sentiment de compétence et de maîtrise de son corps et contribue à la construction et à la structuration de l'estime globale de soi, en particulier chez les adolescents196(*).

Une étude197(*) illustre l'impact positif de l'activité physique sur l'estime de soi corporelle. Sur un échantillon de 1 000 participants âgés de 12 à 60 ans, un groupe témoin a été comparé à un groupe engagé dans un programme d'activités physiques adaptées. À l'issue de l'expérimentation, seuls les participants du groupe expérimental ont présenté une amélioration significative de leur soi physique perçu, notamment en termes de condition physique et d'apparence corporelle.

3. L'activité physique comme promoteur d'un vieillissement en bonne santé

Il existe un consensus sur le fait que l'activité physique agit comme une médecine et réduit les effets du vieillissement. Au-delà de la prévention des maladies chroniques, l'exercice permet de prolonger l'espérance de vie en bonne santé.

Les personnes qui sont actives toute leur vie ont une espérance de vie en bonne santé qui peut être prolongée de 7 à 10 ans. La France est très performante en termes d'espérance de vie (85,3 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes), mais elle se classe seulement entre le 10e et le 12e rang au niveau européen en termes d'espérance de vie sans incapacité (respectivement 64,5 et 63,4 ans). C'est en Suède que l'espérance de vie sans incapacité est la plus élevée : 71 ans pour les femmes et 70,2 pour les hommes.

Selon les projections démographiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la population de la France métropolitaine pourrait être composée d'un tiers de personnes âgées de plus de 60 ans en 2050. Le maintien en bonne santé des personnes âgées afin de retarder la phase de dépendance est un impératif à la fois moral et financier, pour les pouvoirs publics comme pour la société française tout entière.

Le vieillissement entraîne un profond remodelage du système neuromusculaire au niveau central et au niveau périphérique. L'un des effets de ce remodelage est la diminution de la force maximale volontaire qui résulte du phénomène de sarcopénie198(*)/dynapénie199(*). Les personnes qui font de l'exercice tout au long de leur vie préservent leur masse musculaire plus longtemps que les personnes sédentaires. Les recommandations d'activité physique préconisent de combiner des exercices d'endurance avec un renforcement musculaire afin d'atténuer la diminution de la force maximale, de prévenir la sarcopénie et de réduire la fatigabilité musculaire.

De même, l'activité physique réduit les risques de fracture en atténuant la déminéralisation osseuse liée au vieillissement et en diminuant les risques de chute.

L'avancée en âge est accompagnée par des altérations structurales et fonctionnelles qui se traduisent par une dégradation des performances cognitives. Bien que les liens entre structures (cérébrales) et fonctions (cognitives) restent à établir précisément, il est admis que l'amélioration des fonctions cognitives repose en grande partie sur la plasticité du système nerveux, c'est-à-dire son potentiel de réorganisation en réponse à ses habitudes de vie (activité physique, nutrition, engagement social). La plasticité peut être négative (lorsqu'elle provoque des effets délétères sur les performances) ou positive (atténuation des différences entre les jeunes et les plus âgés).

Des études suggèrent qu'un potentiel de plasticité cérébrale demeure au cours du vieillissement normal et que cette plasticité peut être exploitée pour constituer une « réserve »200(*) qui permet non seulement de restaurer les altérations structurales, mais également d'atténuer ou de retarder le déclin des performances cognitives. La constitution de la « réserve cérébrale » est favorisée par l'adoption d'habitudes de vie neuroprotectrices dont fait partie la pratique régulière d'activités physiques, c'est-à-dire d'exercices qui utilisent les mouvements pour stimuler le système neuro-musculo-squelettique. Les études épidémiologiques, transversales et interventionnelles révèlent que l'exercice physique chronique stimule la plasticité cérébrale et permet de compenser, au moins partiellement, les changements intrinsèques qui caractérisent le vieillissement cérébral au niveau structural (volume cérébral, connectivité, vascularisation) et fonctionnel (intensité et localisation des activations des différentes aires cérébrales) ainsi qu'au niveau cognitif (performances cognitives).

4. Le rôle à la fois préventif et curatif de l'activité physique pour de nombreuses maladies non transmissibles

a) Un rôle préventif avéré

L'activité physique régulière permet de prévenir la plupart des maladies chroniques non transmissibles201(*).

L'activité physique permet de réduire les risques de cancer. Treize cancers ont une incidence réduite par une activité physique régulière : les cancers de l'oesophage, du foie, de la vessie, du rein, du cardia, du côlon, du rectum, du cerveau, du sein, de l'endomètre, du poumon ainsi que les cancers hématologiques (leucémie, myélome). Pour les cancers de la vessie, du sein, du côlon, de l'endomètre, de l'oesophage et du cardia, le risque d'incidence est réduit de 15 à 30 % pour les personnes ayant le niveau d'activité physique le plus élevé par rapport à celles ayant le niveau d'activité physique le moins élevé.

Selon le National Cancer Institute202(*), le rôle préventif de l'activité physique sur l'apparition de certains cancers s'explique par ses effets biologiques sur l'organisme :

- la réduction des taux d'hormones sexuelles, telles que l'oestrogène, et des facteurs de croissance qui sont associés au développement et à la progression du cancer du sein et du côlon203(*) ;

- la prévention d'un taux élevé d'insuline dans le sang, qui est associé au développement et à la progression du cancer du sein et du côlon204(*) ;

- la réduction de l'inflammation ;

- l'amélioration du fonctionnement du système immunitaire ;

- la modification du métabolisme des acides biliaires, réduisant l'exposition du tractus gastro-intestinal à ces substances potentiellement cancérigènes205(*) ;

- la réduction du temps de transit des aliments dans le système digestif, diminuant l'exposition du tractus gastro-intestinal à d'éventuelles substances cancérigènes susceptibles de favoriser les cancers du côlon.

L'activité physique permet également de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Celles-ci sont la première cause de mortalité pour les femmes : l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux tuent huit fois plus que le cancer du sein. L'activité physique réduit le risque de maladies cardiovasculaires de 40 à 50 % lorsqu'on la mesure objectivement avec un capteur de mouvement.

En effet, l'activité physique améliore le profil lipidique en diminuant le LDL cholestérol et les triglycérides et en augmentant le HDL cholestérol, ce qui réduit l'effet du LDL cholestérol sur la formation de la plaque d'athérome et donc la survenue de pathologies cardiovasculaires. La pratique régulière d'activité physique permet également de diminuer la pression artérielle, avec en moyenne une réduction respectivement de 3,4 et 2,4 mmHG des pressions systolique et diastolique avec trois à cinq séances d'activité physique par semaine. Or, un effet sur l'incidence des pathologies cardiovasculaires est observé dès une réduction de la pression artérielle d'1 mmHG.

L'activité physique a également un impact sur les facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète. Selon la Société francophone du diabète, l'activité physique permet de réduire de 50 % l'incidence du diabète de type 2 chez les sujets à haut risque.

L'effet bénéfique d'une activité physique régulière en prévention primaire des AVC et des accidents ischémiques transitoires est prouvé.

Une méta-analyse206(*) s'appuyant sur 196 articles couvrant 94 cohortes, représentant plus de 30 millions de personnes et 810 000 décès, a examiné la relation dose-effet entre l'activité physique et la mortalité.

Cette étude montre que, toutes choses égales par ailleurs, le fait de passer de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine à 300 minutes diminue la mortalité toutes causes confondues de 31 %, la mortalité cardiovasculaire de 29 % et la mortalité par cancer de 29 %. Cette étude montre également que 15 minutes d'activité physique par jour permettent de réduire la mortalité par cancer de 15 %.

L'activité physique permet également de diminuer de 30 % le risque de démence et le risque de maladie de Parkinson.

b) Un rôle curatif indéniable pour de nombreuses pathologies

En 2021, en France, 12 millions de patients souffraient d'une maladie chronique reconnue dans le cadre du dispositif d'affection de longue durée (ALD). La prévalence de ces maladies est passée de 14,6 % en 2008 à 17,8 % en 2021, notamment à cause du vieillissement de la population.

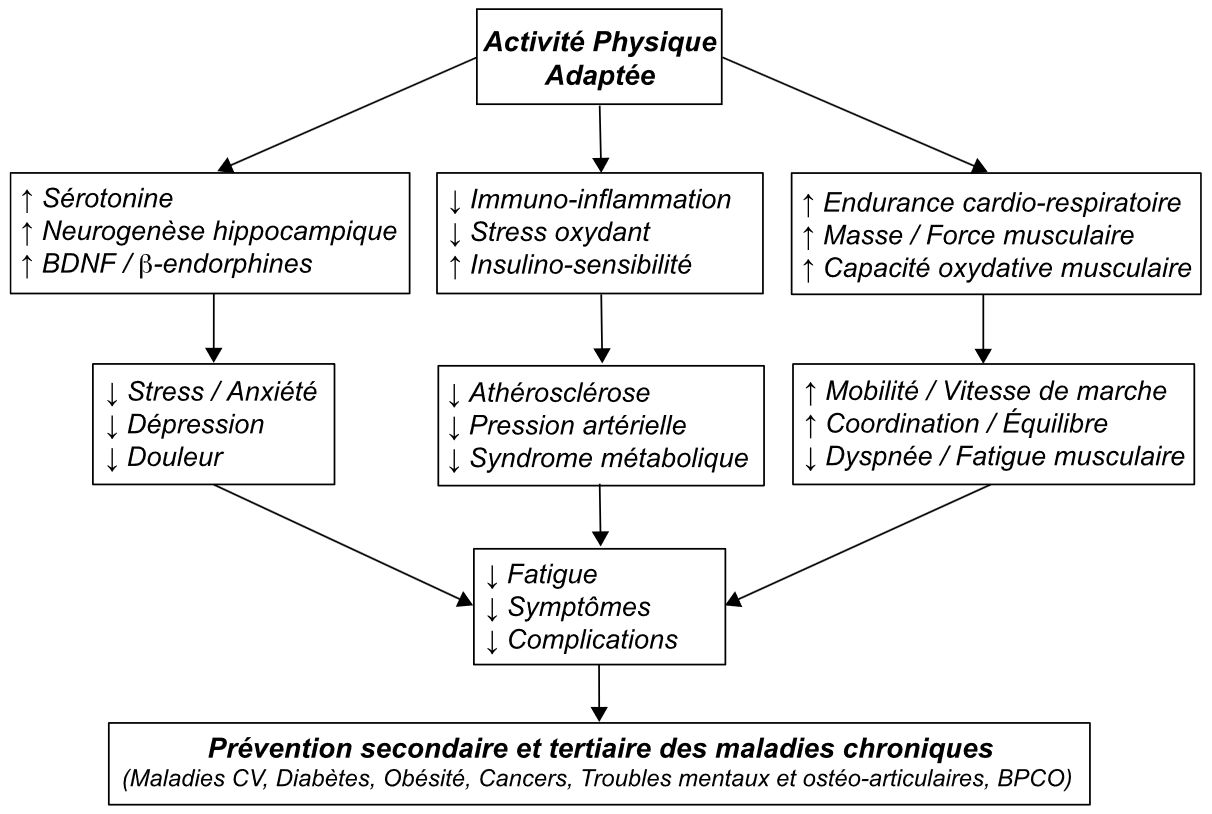

Les maladies chroniques s'accompagnent à long terme d'un déconditionnement musculaire et d'une augmentation de la masse grasse, en partie dus à la mobilité réduite et à une baisse de l'activité physique quotidienne. Les effets bénéfiques de l'activité physique sont très largement multifactoriels et impliquent plusieurs mécanismes d'action notamment sur les muscles squelettiques locomoteurs (figure ci-après). Le type d'exercice physique est également déterminant dans les adaptations physiologiques observées. Les exercices d'endurance améliorent la fonction cardiaque et la résistance à la fatigue des muscles locomoteurs, tandis que les exercices de renforcement musculaire augmentent la masse et la force musculaires.

L'étude collective de l'Inserm sur la prévention et le traitement des maladies chroniques par l'activité physique présente les résultats suivants.

Chez les personnes obèses, avoir une pratique d'activité physique importante réduit la mortalité toutes causes confondues indépendamment de l'indice de masse corporelle. Ainsi, les patients obèses actifs présentent un risque relatif de mortalité identique aux individus normo-pondérés. Pour autant, même en bonne condition physique, les personnes obèses conservent un risque de développer des pathologies cardiovasculaires ou un diabète de type 2 supérieur à celui constaté chez les sujets normo-pondérés.

Chez les patients obèses, l'effet de l'activité physique peut avoir un impact majeur dans la perte de masse grasse, notamment viscérale, facteur majeur de risque cardiovasculaire. Par ailleurs, il a été constaté que les exercices d'endurance étaient particulièrement efficaces pour diminuer la pression artérielle chez les personnes obèses montrant des niveaux de pression artérielle élevés en début de programme.

Schéma des effets bénéfiques de l'activité physique dans les maladies chroniques

Source : Étude collective de l'Inserm (2019) précitée

BDNF : Brain-Derived Neurotrophic Factor ; BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive ; CV : cardiovasculaire

La pratique d'une activité physique est un élément fondamental pour lutter contre le diabète de type 2 et ses complications. Ces dernières sont principalement cardiovasculaires et dégénératives (rétinopathie, neuropathie, néphropathie) et définissent la sévérité de la maladie et son influence sur la vie quotidienne du patient. La pratique d'une activité physique par le patient diabétique de type 2 réduit le risque de mortalité toutes causes (entre - 30 % et - 40 %), mais aussi celui de mortalité cardiovasculaire (- 25 % à - 40 %), première cause de décès chez ces patients.

Le syndrome coronaire aigu, avec ou sans infarctus du myocarde, signe l'entrée du patient dans la pathologie coronaire. Le syndrome coronaire aigu touche sept millions de personnes supplémentaires dans le monde chaque année. Le taux de mortalité à un an est aujourd'hui de l'ordre de 10 %. Chez les patients qui survivent, 20 % souffrent d'un deuxième événement cardiovasculaire au cours de la première année. Dans ce cadre, la prévention par l'exercice physique est cruciale pour réduire les risques de récidive et améliorer la qualité de vie. Les méta-analyses montrent qu'un programme de réadaptation cardiaque fondé sur l'activité physique induit une baisse de 30 % de la mortalité d'origine cardiovasculaire, de 26 % de la mortalité totale et une diminution de 31 % du risque de réhospitalisation.

L'insuffisance cardiaque chronique (ICC) est une pathologie fréquente et grave. Son incidence annuelle augmente régulièrement du fait du vieillissement de la population et de l'amélioration des traitements des pathologies cardiovasculaires, en particulier de la maladie coronaire. La mortalité à cinq ans de l'ICC reste très élevée (30 % à 50 %), et dans les pays industrialisés son coût est estimé en moyenne à 2 % des dépenses totales de santé.

Pendant très longtemps, la pratique d'activité physique a été contre-indiquée pour les patients atteints d'ICC afin de laisser le coeur fatigué « se reposer » et par crainte d'aggravation ou de complication de la pathologie sous-jacente. Ce n'est qu'au cours des vingt dernières années que l'association d'une activité physique adaptée au traitement optimal de l'ICC a été proposée et progressivement recommandée par les différentes sociétés savantes. Les progrès dans la connaissance de la physiopathologie de l'ICC ont permis de comprendre que le déconditionnement physique pouvait rendre compte pour une large part d'une évolution progressive de l'ICC d'une maladie du coeur vers une maladie systémique avec une atteinte associée des systèmes ventilatoire et musculaire squelettique. Ces altérations secondaires contribuent aux deux symptômes cliniques dominants de l'ICC, la dyspnée207(*) et la fatigue, qui permettent de chiffrer les degrés de gravité de l'ICC. Il a aussi été montré que l'inactivité physique aggrave le pronostic des patients atteints d'ICC et contribue à une augmentation de la mortalité précoce.

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituent la première cause mondiale de handicap fonctionnel et la troisième cause de handicap en général. L'AVC, longtemps décrit comme une pathologie spécifique aux personnes âgées, concerne de plus en plus les personnes de moins de 55 ans. Le mode de vie actuel et les facteurs de risque cardiovasculaire, en premier lieu le tabagisme, jouent un rôle important dans cette évolution. Les séquelles post-AVC sont neuromusculaires et cognitives. Après la survenue d'un AVC, les patients sont très peu actifs dans la vie quotidienne, leur niveau d'inactivité physique et de sédentarité est trop élevé. Ils présentent ainsi une faible capacité cardio-respiratoire.

Il est cependant prouvé que le réentraînement après un AVC est bénéfique pour améliorer la capacité cardio-respiratoire, la force musculaire, la déambulation et les activités quotidiennes.

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui se caractérise par une obstruction bronchique permanente et peu sensible aux bronchodilatateurs, connaît une prévalence dont la progression ne cesse d'inquiéter les spécialistes de santé publique. Elle est actuellement considérée comme la troisième cause de mortalité au niveau mondial. La mortalité associée à la BPCO diminue depuis quelques années chez les hommes et augmente chez les femmes.

En France, la prévalence se situe entre 5 et 10 %, mais elle est très certainement sous-évaluée en raison d'un dépistage complexe et coûteux. Les coûts directs de cette pathologie sont estimés entre 3 700 et 7 500 euros par an et par patient, auxquels il convient d'ajouter des coûts indirects (absentéisme, perte de productivité, etc.) et des coûts personnels liés à une qualité de vie dégradée.

L'activité physique, véritable pierre angulaire de la réhabilitation respiratoire, est reconnue depuis de nombreuses années comme l'unique méthode ayant un niveau de preuve de grade A pour l'amélioration de la qualité de vie, de la tolérance à l'effort et la réduction de la dyspnée et des exacerbations208(*) des patients atteints de BPCO. Plus récemment, de nombreux travaux ont complété ces données. Il a ainsi pu être mis en évidence que l'activité physique pouvait réduire la vitesse du déclin du VEMS209(*), marqueur essentiel de la gravité de l'obstruction bronchique, et ainsi limiter l'apparition de cette pathologie ou ralentir sa progression. Le niveau d'activité physique est également relié à la diminution des hospitalisations en lien avec la BPCO ainsi qu'à la probabilité de survie des patients atteints de BPCO. Des travaux réalisés sur des suivis parfois longs (plus de 7 ans) rapportent des résultats extrêmement homogènes mettant en évidence que la probabilité de survie des patients atteints de BPCO chute de façon spectaculaire avec la réduction du niveau d'activité physique habituelle.

L'asthme est une maladie caractérisée par des épisodes réversibles d'altération plus ou moins sévère de la fonction respiratoire et une hyperréactivité bronchique considérable. Sa prévalence est d'environ 11 % chez les enfants et 7 % chez les adultes. Si la prévalence de l'asthme chez ces derniers est stable, elle a toutefois tendance à augmenter chez les enfants. L'activité physique chez le patient asthmatique est un paradoxe car elle a un impact positif sur son état clinique mais elle peut également provoquer un bronchospasme post-exercice. C'est souvent l'une des principales raisons qui fait renoncer les asthmatiques à l'activité physique. Pourtant, les effets rapportés sont réels : amélioration de l'aptitude physique aérobie qui s'accompagne d'une meilleure protection contre le bronchospasme post-exercice par une majoration considérable de la bronchodilatation d'exercice, amélioration de la qualité de vie et de l'état clinique des patients avec un accroissement significatif du nombre de jours passés sans symptôme respiratoire.

L'activité physique occupe également une place fondamentale dans le traitement des pathologies ostéo-articulaires. Des exercices spécifiques permettent de réduire ou prévenir les déficiences et les limitations d'activité spécifiques à la pathologie ostéo-articulaire sous-jacente (raideur, instabilité, déformation articulaire, faiblesse musculaire, troubles de la marche, etc.). Ils s'appuient sur le renforcement musculaire, la mobilité, l'étirement ou la proprioception des articulations ou des groupes musculaires atteints. Le programme d'activité physique non spécifique quant à lui cherche à réduire ou prévenir les déficiences et les limitations d'activité liées à l'évolution chronique de la maladie ou à l'iatrogénie médicamenteuse, telles que la fatigue, les symptômes d'anxiété et de dépression, la baisse des performances musculaires globales qui contribuent au syndrome de déconditionnement à l'effort.

En France, environ trois millions de personnes vivent après avoir été atteintes d'un cancer, et la moitié est âgée de 70 ans ou plus. Les cancers les plus fréquents chez les personnes âgées sont les cancers du sein, de la prostate et du côlon-rectum, suivis des hémopathies malignes et du cancer de l'endomètre. Après le diagnostic d'un cancer, on observe une diminution du niveau d'activité physique total et d'activité physique d'intensité élevée ainsi qu'une augmentation de la sédentarité. Par ailleurs, le surpoids, l'obésité et la prise de poids observés pendant et après un cancer sont associés à une augmentation du risque de récidive de certains cancers, à une hausse de la morbidité et de la mortalité toutes causes confondues ainsi qu'à une augmentation de risque de second cancer.

L'Institut national du cancer estime que la pratique d'une activité physique post-diagnostique est associée à une diminution de la mortalité globale de 40 % pour les cancers du sein et du côlon et de 30 % pour les cancers de la prostate. Des effets positifs plus marqués apparaissent pour les quantités d'activité physique par semaine les plus élevées mais restent néanmoins significatifs avec une activité moindre (5 MET/h par semaine)210(*).

L'ensemble des essais randomisés et méta-analyses confirment le bénéfice de l'activité physique en termes d'amélioration des capacités cardio-respiratoires et physiques, que le programme d'activité physique soit initié au début de la chimiothérapie, dès la fin des traitements ou à distance de ceux-ci.

De nombreuses méta-analyses ont montré que l'activité physique pendant ou après le traitement est associée à une réduction du poids, de l'IMC et de la masse grasse. Lorsque les études se limitent aux femmes ménopausées, elles montrent un bénéfice de l'activité physique sur la diminution du pourcentage de masse grasse et un gain ou maintien de la masse musculaire.

L'ensemble des méta-analyses ayant étudié l'impact de l'activité physique sur la fatigue rapporte de façon convergente que l'activité physique, pendant et après les traitements, diminue la fatigue, notamment chez les patients porteurs de cancers du sein et de la prostate.

L'activité physique semble en outre jouer un rôle bénéfique pour plusieurs effets secondaires des traitements (douleurs, perte de la densité minérale osseuse associée à l'hormonothérapie et la ménopause précoce).

La prévalence des troubles dépressifs concerne trois millions de personnes en France avec deux fois plus de femmes que d'hommes. Un trouble dépressif augmente le risque d'adopter un mode de vie sédentaire et de diminuer le niveau d'activité physique hebdomadaire. Pourtant, des essais randomisés contrôlés ont testé l'efficacité de programmes d'activité physique adaptée en tant qu'alternative aux médicaments et ont constaté une équivalence de bénéfices entre programme d'activité physique et médicament antidépresseur chez les patients ayant un trouble dépressif. Après le traitement d'un épisode dépressif, une pratique régulière d'activité physique contribuerait à prévenir les récidives d'épisode dépressif.

* 184 Metabolic Equivalent of Task : cette unité a été créée spécialement pour mesure l'activité physique. Le MET s'appuie sur le rapport entre la dépense énergétique d'activité pratiquée et celle du métabolisme au repos. 8,75 MET équivaut aux recommandations de 150 minutes d'activité à intensité physique modérée à intense par semaine.

* 185 Kokkinos et al., « Exercice capacity and mortality in older men: a 20-year follow-up study », Circulation, Volume 122, 2010.

* 186 Frédéric Costes (2021). Étude précitée.

* 187 Damon L Swift et al., « The Effects of Exercise and Physical Activity on Weight Loss and Maintenance », Progress in Cardiovascular Diseases, 61(2), July-August 2018.

* 188 Eddy Zakhem et al., « Étude observationnelle sur l'impact du type d'activité physique sur la densité minérale osseuse, la géométrie osseuse de la hanche et le TBS chez des hommes adultes », Kinésithérapie, la Revue, Volume 15, Issue 163, juillet 2015.

* 189 Claude-Pierre Giudicelli, Xavier Bigard, Améliorer la pratique des activités physiques, du sport et réduire la sédentarité à l'école, un enjeu de santé publique, Rapport de l'Académie nationale de médecine adopté le 17 septembre 2024.

* 190 Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, « Activité physique, fonctionnement cognitif et performances scolaires : niveau de preuve et grade de recommandation », Note du Conseil scientifique de l'éducation nationale, n° 6, février 2022.

* 191 Subramanian et al., « Effect of Structured and Unstructured Physical Activity Training on Cognitive Functions in Adolescents. A randomized Control Trial », Journal of Clinical and Diagnostic Research for doctors, 9, 2015 ; Hunter et al., « Active kids active minds: a physical activity intervention to promote learning? », Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, 5, 2014.

* 192 En neurosciences, on appelle fonctions exécutives du cerveau un ensemble de processus cognitifs qui permettent à un individu de réguler volontairement ses pensées et ses comportements pour atteindre un objectif ou s'adapter à une situation nouvelle ou complexe.

* 193 Kredlow et al. (2015). « The effects of physical activity on sleep: a meta-analytic review », Journal of Behavorial Medicine, 38, 2015.

* 194 Romain Meeusen et Kenny De Meirleir, « Exercise and Brain Neurotransmission », Sports Medicine, vol. 20, n° 3, September 1995.

* 195 Lynette L. Craft et Frank M. Perna, « The Benefits of Exercise for the Clinically Depressed », The Primary Care Companion For CNS Disorders, vol. 6, n° 3, June 2004.

* 196 M. L. Bruchon-Schweitzer, Une psychologie du corps, Paris, P.U.F, 1990.

* 197 G. Ninot, D. Delignières et M. Fortes, « L'évaluation de l'estime de soi dans le domaine corporel », Revue Staps, 53, 2000.

* 198 Perte progressive de la masse musculaire liée au vieillissement.

* 199 Perte de la force musculaire.

* 200 Jean-Jacques Temprado, « Effets de l'exercice physique sur les fonctions cognitives au cours du vieillissement », Gérontologie et société, N° 156, vol. 40, 2018.

* 201 Expertise collective de l'Inserm, Activité physique : prévention et traitement des maladies chroniques, 2019.

* 202 Page internet du National Cancer Institute: physical activity and cancer.

* 203 Winzer et al., « Physical activity and cancer prevention: a systematic review of clinical trials », Cancer Causes and Control, 22 (6), 2011.

* 204 Cf. Winzer et al. (2011). Étude précitée.

* 205 Bernstein et al., « Bile acids as carcinogens in human gastrointestinal cancers », Mutation Research, 589 (1), 2005.

* 206 Garcia et al., « Non-occupational physical activity and risk of cardiovascular disease, cancer and mortality outcomes: a dose-response meta-analysis of large prospective studies », British Journal of Sports Medicine, 57, 2023.

* 207 Difficulté à respirer.

* 208 Épisodes d'aggravation des symptômes tels que la toux, l'essoufflement (dyspnée) et la production d'expectorations.

* 209 Volume d'air expiratoire maximal en une seconde.

* 210 Institut national du cancer, Bénéfices de l'activité physique pendant et après cancer, mars 2017.