E. LES PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR INCITER À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

La question n'est plus de savoir si l'activité physique est bénéfique, mais comment inciter l'ensemble de la population à pratiquer et à intégrer l'activité physique dans son quotidien.

La conception spontanéiste de l'autonomie en activité physique considère qu'il suffit que le patient soit informé des bénéfices de l'activité physique pour qu'il décide de changer ses habitudes. Toutefois, face aux limites rencontrées par ce modèle, une conception plus interventionniste s'est peu à peu imposée, qui part du principe que l'autonomie en activité physique ne va pas de soi et qu'elle peut être construite dans le cadre d'une intervention éducative.

C'est cette conception qui a conduit à introduire la prescription par ordonnance de l'activité physique. Il a été constaté qu'une ordonnance écrite a en moyenne deux fois plus de chances d'être convertie en actes qu'un simple conseil oral. Néanmoins, les médecins restent insuffisamment formés à l'intérêt et à la mise en oeuvre de l'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse232(*). En outre, leur confiance dans les professionnels de terrain compétents en matière d'activité physique adaptée reste limitée.

Il est important de discuter avec le patient de l'objectif et des modalités de l'activité physique en tenant compte de ses envies, de ses motivations et de son parcours de soin. L'enjeu majeur de la pratique d'activité physique chez les personnes atteintes de maladies chroniques est la motivation et l'adhésion à une activité physique régulière.

Les sciences humaines et sociales peuvent contribuer utilement à guider les pouvoirs publics pour analyser les freins et les leviers à l'activité physique, parvenir à optimiser et à personnaliser les préconisations et assurer la durabilité des interventions.

Une partie de la communauté scientifique mise également sur le développement d'innovations technologiques pour favoriser et personnaliser l'activité physique.

1. L'analyse scientifique des freins et des leviers à l'activité physique

Lors de son audition, Olivier Rey233(*) s'est inspiré de la théorie de l'autodétermination234(*) pour présenter les trois facteurs qui suscitent l'engagement dans l'activité physique et sportive :

- le sentiment d'auto-efficacité : la croyance en sa capacité à accomplir une tâche physique joue un rôle crucial dans la décision de s'engager dans une activité physique. Les expériences de succès précédentes et le soutien social ont un impact positif sur ce sentiment ;

- le plaisir et la motivation intrinsèque : de nombreuses études montrent que le plaisir et le bien-être ressentis pendant une activité sont un prédicteur fort de l'engagement initial ;

- les influences sociales et culturelles : les normes sociales et les modèles positifs, tels que la famille et les pairs, sont des déclencheurs clés pour démarrer une activité physique.

Trois facteurs favorisent également le maintien de l'engagement :

- les objectifs liés à la maîtrise et à la progression personnelle235(*) ;

- le soutien des pairs, de la famille et des coachs ;

- l'établissement d'une routine ancrée dans le quotidien.

Enfin, trois facteurs sont souvent à l'origine de la rupture de l'engagement dans l'activité physique :

- les barrières psychologiques et physiques (les blessures, le stress et le manque de temps) ;

- la motivation extrinsèque236(*) excessive ;

- le plaisir diminué : la perception d'une activité comme étant une corvée ou trop exigeante contribue à la rupture.

La prise en compte de ces résultats scientifiques est indispensable pour mettre en place une politique publique efficace visant à inciter durablement la population à faire de l'activité physique et appelle les remarques suivantes.

a) Des cours d'EPS qui ne suscitent pas l'engouement pour l'activité physique

Le sentiment d'auto-efficacité joue un rôle primordial dans l'engagement dans l'activité physique. La première expérience est fondamentale car elle va conditionner la poursuite ou non par l'individu de l'activité physique. En outre, plus une personne a réussi une tâche par le passé, plus elle croit en sa capacité à la réussir à nouveau. De même, observer des individus proches réussir augmente la croyance en ses propres capacités. Enfin, les encouragements et le soutien social renforcent la confiance en soi.

Alors que l'environnement scolaire est perçu comme le lieu idéal de la promotion de l'activité physique, les expériences vécues et marquantes en éducation physique ne semblent pas systématiquement favorables à l'atteinte de son objectif de promouvoir durablement l'activité physique. Par conséquent, les modalités d'enseignement devraient être adaptées afin de tenir compte des différences de niveau physique entre les élèves et d'éviter à la fois de dégoûter les enfants peu disposés à l'exercice physique et d'ennuyer les plus actifs.

Par ailleurs, si les objectifs liés à la maîtrise et à la progression personnelle figurent parmi les facteurs clés du maintien de l'engagement dans l'activité physique, on peut s'interroger sur l'impact du système de notation normatif imposé à l'école, avec une prise en compte insuffisante, voire inexistante des progrès réalisés individuellement.

b) Le rôle du plaisir dans l'engagement et le maintien dans l'activité physique

Une étude de 2018237(*) s'est intéressée aux raisons qui incitent les personnes âgées à être actives en distinguant entre les 60-70 ans et les plus de 70 ans. Quelle que soit leur classe d'âge, le plaisir est le déterminant qui contribue à un haut niveau d'autodétermination à pratiquer une activité physique régulière. C'est même le seul facteur pour les plus de 70 ans. Pour les 60-70 ans, le besoin de rester en bonne santé ainsi que l'affiliation sont également des facteurs de motivation pour pratiquer de l'activité physique. En revanche, l'évitement de la maladie et la reconnaissance sociale n'ont pas d'influence positive sur la pratique de l'activité physique.

Une étude de 2021238(*) a examiné les liens entre les motivations à l'activité physique et l'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse sur une période de cinq ans, couvrant la transition de la fin de l'enfance (9-11 ans) à l'adolescence moyenne (15-16 ans) chez les garçons et les filles. Les données proviennent de l'étude longitudinale Monitoring Activities of Teenagers to Comprehend their Habits (MATCH), qui a suivi des élèves de 5e et 6e années dans 17 écoles du Nouveau-Brunswick, au Canada.

Chez les garçons, les motivations liées à la forme physique étaient négativement associées à la pratique d'activité physique, alors que les motivations liées au plaisir et à la compétence étaient positivement associées à la pratique d'activité physique.

Chez les filles, les motivations liées au plaisir étaient positivement associées à la pratique d'activité physique pendant la fin de l'enfance. Les motivations liées à la compétence étaient positivement associées à la pratique de l'activité physique de la fin de l'enfance à l'adolescence moyenne.

Les résultats suggèrent que les motivations liées à la forme physique ne sont pas efficaces pour augmenter l'activité physique chez les adolescents, surtout chez les garçons. En revanche, le plaisir est un prédicteur fort de la pratique d'activité physique, surtout chez les garçons. Chez les filles, cette association positive diminue avec l'âge. Les motivations liées à la compétence sont positivement associées à la pratique d'activité physique pour les deux sexes, avec un effet plus prononcé chez les filles.

En conclusion, cette étude met en lumière l'importance des motivations intrinsèques, comme le plaisir et la compétence, pour promouvoir l'activité physique chez les jeunes, tandis que les motivations extrinsèques, comme la forme physique et l'apparence, semblent moins efficaces.

Pourtant, en dépit de l'importance du plaisir dans l'engagement et le maintien de l'activité physique montrée par les recherches scientifiques, les pouvoirs publics ciblent majoritairement les bénéfices de l'activité physique sur la santé pour inciter la population à être plus active.

Une étude de 2024239(*) s'est intéressée aux raisons permettant de comprendre la relative inefficacité d'une politique qui met en avant les effets de l'activité physique sur la santé et arrive au constat suivant : l'obtention des bénéfices sur la santé implique des efforts considérables. Or, ces bénéfices sont différés dans le temps, ce qui limite l'intérêt à s'engager dans une activité physique. En outre, des mécanismes de distorsion des croyances peuvent amener les individus à traiter certaines informations avec un « scepticisme motivé », en particulier lorsqu'elles ne correspondent pas à leurs préférences. Les personnes peuvent être tentées de minimiser les bienfaits de l'activité physique, surtout si ce comportement est peu plaisant pour elles.

Au contraire, le plaisir, et plus globalement des expériences affectives positives, réduisent la perception de l'effort physique et entraînent des conséquences immédiates, obtenues en lien direct avec l'activité réalisée. Enfin, plus les personnes vont éprouver du plaisir, plus elles vont être enclines à donner du crédit aux bienfaits apportés par l'activité physique. L'enjeu est alors d'apprendre aux personnes à se faire plaisir en faisant de l'activité physique, en choisissant les activités qui leur plaisent, en les pratiquant à des intensités agréables, en sélectionnant le lieu et le moment de la journée qui leur conviennent le mieux.

c) Les moyens de se prémunir contre l'abandon du sport chez les jeunes

L'analyse scientifique des freins à l'activité physique chez les adolescents remet également en cause les stratégies de santé publique principalement orientées vers la promotion du sport au profit des politiques se concentrant sur la prévention de l'abandon du sport.

Une étude de 2024240(*) s'est intéressée à l'évolution de la pratique d'activité sportive entre l'enfance et l'adolescence. 1 149 adolescents des Bouches-du-Rhône ont été amenés à déclarer en 2019 s'ils étaient pratiquants sportifs, s'ils avaient abandonné une pratique sportive régulière ou s'ils n'avaient jamais été pratiquants sportifs réguliers.

Sur les 1 080 adolescents (garçons et filles) retenus241(*), 66,4 % étaient des pratiquants sportifs, 28,9 % avaient abandonné la pratique sportive et 4,7 % n'avaient jamais pratiqué.

La répartition entre pratiquants, anciens pratiquants et ceux qui n'avaient jamais pratiqué varie en fonction du sexe. Il y a 19,3 % de moins de filles pratiquant une activité sportive que de garçons (56,9 % contre 76,2 %). Le pourcentage de filles ayant abandonné la pratique sportive est plus élevé que chez les garçons (35,1 % contre 22,5 %), de même que le pourcentage de filles n'ayant jamais pratiqué (8 % contre 1,3 %).

Les résultats de cette étude montrent que si les adolescents qui avaient entrepris une activité sportive n'y avaient pas renoncé242(*), plus de 95 % des adolescents seraient encore engagés dans une pratique sportive. De plus, les inégalités de pratique des adolescents en fonction du sexe et du statut socio-économique sont principalement le résultat du processus d'abandon qui s'exerce à divers degrés. Ainsi, la situation économique et sociale des parents a peu d'impact sur le taux d'enfants n'ayant jamais pratiqué (l'écart est seulement de 4 % entre les enfants « défavorisés » et les enfants « favorisés »). En revanche, ce facteur influence fortement le maintien de la pratique à l'adolescence puisque l'écart de pratique sportive entre les enfants « favorisés » et les enfants « défavorisés » atteint 19 % à la date de l'étude.

Le processus d'abandon de la pratique sportive, socialement déterminé, entre l'enfance et l'adolescence, est significatif, d'où la pertinence d'une politique menée par le système éducatif et les fédérations sportives visant à limiter lesdits abandons.

Si les taux d'abandon étaient fortement abaissés, les taux de participation seraient les mêmes entre filles et garçons et entre adolescents issus de différents milieux sociaux. Les interventions doivent donc être ciblées pour réduire le taux d'abandon sportif des filles et des adolescents issus des milieux les plus modestes.

Les auteurs de l'étude mettent en avant plusieurs facteurs à prendre en compte :

- la densité des installations sportives au sein des lieux de vie est liée à la participation sportive. Les installations pourraient être construites selon les préférences des jeunes pour soutenir leur engagement ;

- à l'échelle interpersonnelle, la perception négative du climat de compétition a été mise en avant comme responsable d'une proportion abondante d'abandons des filles. Il faut donc développer une offre sportive proposant une diversité d'expériences à côté de celle de la compétition pour maintenir l'engagement des jeunes filles dans le temps ;

- le manque de plaisir est souvent mentionné comme cause d'abandon : selon la théorie de l'autodétermination, ce manque de plaisir peut être lié à de faibles sentiments de compétence, d'autonomie ou d'appartenance au groupe ; il faudrait donc développer un parcours d'orientation sportif, qui prendrait la forme de passerelles entre différentes fédérations sportives pour faciliter la transition des jeunes d'un sport à l'autre.

L'éducation physique étant obligatoire jusqu'à 16 ans, elle devrait constituer un levier important pour contrer le phénomène d'abandon sportif qui se déroule hors l'école, en développant par exemple des contenus éducatifs fondés sur la connaissance des activités sportives et ayant pour finalité de soutenir la motivation des jeunes à s'engager dans une pratique sportive en dehors de l'école. Elle pourrait également initier les adolescents à des pratiques sportives en lien avec celles qu'ils pratiquent en dehors de l'école, pour leur fournir les compétences nécessaires au passage d'une activité physique à l'autre.

Une étude de 2019243(*) s'est intéressée aux raisons qui poussent les adolescents à abandonner le sport.

Entre 11 et 14 ans, la principale raison avancée est la perte de plaisir dans la pratique du sport en club244(*). Le cadre sportif peut apparaître trop sérieux, les exercices trop répétitifs. Selon les adolescents, la compétition occupe une place soit trop importante, soit trop réduite. Le manque de compétence, un niveau insuffisant ou l'absence de victoires pendant la saison incitent également les adolescents à abandonner le sport qu'ils pratiquent.

Enfin, les adolescents justifient l'abandon de la pratique sportive par une mauvaise atmosphère au sein du club ou de l'équipe, ou encore la mésentente avec l'entraîneur.

À partir de 15 ans (ce qui correspond à l'entrée au lycée), l'école est responsable du décrochage sportif : la pression exercée sur les lycéens pour l'obtention de résultats académiques élevés les pousse à augmenter le temps consacré aux études au détriment des loisirs, notamment du sport. Par ailleurs, aux emplois du temps souvent très chargés s'ajoute la phase des devoirs, ce qui laisse peu de temps pour la pratique d'un sport.

Même si les résultats de cette étude méritent d'être confirmés245(*), ils offrent des pistes de réflexion intéressantes pour « réconcilier » les jeunes et le sport. Ainsi, les fédérations sportives ont un rôle important à jouer pour comprendre les raisons qui poussent les jeunes à se détourner du sport et pour s'engager à la fois dans la fidélisation des pratiquants, mais également dans des stratégies d'accueil de nouveaux pratiquants. En effet, la moitié des adolescents ayant décroché en matière de pratique dans un club sportif manifestent le souhait de reprendre une activité sportive. Néanmoins, plus le temps pendant lequel ils ne pratiquent plus de sport s'allonge, plus leur motivation diminue. Un dispositif pourrait donc être développé permettant aux enfants et adolescents déjà licenciés dans un club, de pouvoir tester gratuitement d'autres sports. En cas d'essai concluant, la licence pourrait être transmise au nouveau club.

Un tel dispositif a été testé dans trois départements. Il s'agit de la carte « passerelle » qui permet aux écoliers du CM1, du CM2 et de sixième licenciés à l'Usep246(*) ou à l'UGSEL247(*) de tester différents sports gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club. Selon le bilan de l'expérimentation, 50 % des jeunes ayant testé un sport ont ensuite pris leur licence dans un club sportif, permettant ainsi une pratique plus assidue de la discipline choisie.

Une réflexion doit également être menée sur les temps scolaires et sur la place du sport dans l'enseignement, trop souvent relégué au second plan alors même que la recherche scientifique montre le lien entre la pratique d'une activité physique et les performances scolaires.

À cet égard, il convient de remarquer qu'avec 1 000 heures de cours par an au lycée, la France se situe largement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, laissant peu de temps pour les activités sportives extra-scolaires.

Par ailleurs, et en dépit des critiques exprimées précédemment, l'école joue un rôle fondamental pour l'activité physique des enfants et des adolescents via les heures d'EPS obligatoires hebdomadaires de la primaire au lycée. Néanmoins, la France fait partie des pays où les élèves ont le plus de vacances, avec 16 semaines par an. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 14 semaines observée dans les pays d'Europe et de l'OCDE. Plusieurs intervenants ont fait remarquer que le temps d'activité physique diminuait fortement pendant les vacances scolaires, en particulier pour les enfants les plus défavorisés.

Toute réflexion sur le temps scolaire en France devrait avoir pour objectif de dégager du temps pour favoriser l'activité physique des collégiens et des lycéens.

2. Le concept de littératie physique pour expliquer, promouvoir et éduquer à l'activité physique

Selon Margaret Whitehaed248(*), le concept de littératie physique (LP) se définit comme « la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension nécessaires qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique durant toute sa vie ». Dans cette définition, la « motivation » se manifeste par une attitude positive et le désir de pratiquer l'activité physique. La « confiance » et la « compétence physique » sont liées à la croyance en sa propre capacité à utiliser, appliquer et apprendre efficacement une pluralité de mouvements dans des contextes variés. La « connaissance et la compréhension » font référence à la prise de conscience de son propre corps, de sorte que l'on puisse évaluer avec précision ses capacités de mouvement, formuler des suggestions d'amélioration et être en mesure de comprendre comment l'activité physique influence sa santé globale249(*).

La notion de littératie physique est caractérisée par quatre dimensions inséparables250(*) :

- la dimension physique qui correspond aux capacités et habiletés motrices, au contrôle du corps et à la condition physique acquise par et pour le mouvement ;

- la dimension psychologique constituée des attitudes et des émotions associées au mouvement ainsi qu'à leur impact sur la confiance et la motivation pour bouger ;

- la dimension sociale qui renvoie aux habiletés communicationnelles, facilitatrices d'interactions avec autrui (entraîneurs, adversaires, coéquipiers, amis, etc.) ;

- la dimension cognitive qui repose sur la compréhension et le développement des connaissances nécessaires à l'activité physique et à la prise de conscience de l'intérêt d'une vie active.

Concrètement, un individu « physiquement lettré » serait davantage enclin à s'engager dans des activités physiques et sportives non seulement parce qu'il dispose des compétences mais également parce qu'il est capable de se saisir, voire de provoquer des opportunités d'activité physique et sportive.

Comme le font remarquer les auteurs de l'article précité : « Aujourd'hui, la reconnaissance des apprentissages scolaires reste attachée à l'évaluation et à la note qui en résulte, mais peine à garantir les effets de ces apprentissages sur l'adoption de modes de vie durable. Ainsi, l'appréciation de la littératie physique des élèves ne doit pas prendre la forme d'une évaluation sommaire destinée à juger et à comparer leur niveau à des normes, mais plutôt à les conseiller et les guider vers des pratiques, des ateliers ou des ressources qui seraient favorables à leur vie physique. [...] Le développement de la littératie physique à l'école ne peut reposer uniquement sur les leçons d'EPS et nécessite d'envisager un parcours de formation scolaire favorable au développement de ses quatre domaines. Une des clés de la réussite est de repenser l'environnement scolaire afin de multiplier les opportunités d'activités physiques quotidiennes. »

L'Éducation nationale a ciblé deux apprentissages prioritaires dès le plus jeune âge : apprendre à nager et savoir faire du vélo. Depuis 2008, le programme « j'apprends à nager » vise à rendre les enfants à l'aise dans l'eau dès le plus jeune âge, à favoriser l'apprentissage de la natation et à prévenir les noyades. Cet apprentissage est destiné aux enfants de 4 à 6 ans251(*) dans le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Le plan « Savoir rouler à vélo » est mis en oeuvre avec les ministères de l'intérieur, des transports et les acteurs du monde sportif. Il a pour but le déploiement d'un apprentissage massif du vélo pour les élèves de 6 à 11 ans dans le cadre scolaire ou périscolaire. L'objectif est de leur permettre de circuler à vélo en réelle autonomie à l'entrée au collège, tout en les incitant à des mobilités actives, en toute sécurité.

Ces initiatives doivent être saluées et mériteraient d'être systématisées à tous les enfants.

Par ailleurs, compte tenu de la détérioration générale de la condition physique constatée chez les enfants, il est urgent non seulement de développer leur littératie physique dès le plus jeune âge afin de leur donner le goût de l'activité physique, mais également de rendre leur environnement et le rythme de leurs journées propices à l'activité physique.

3. Des recherches visant une personnalisation et une optimisation des préconisations en matière d'activité physique

a) Des recommandations en matière d'activité physique à adapter au profil et au mode de vie des personnes

Les recommandations en matière d'activité physique pour obtenir des bénéfices sur la santé, notamment pour diminuer le risque d'apparition des maladies chroniques, sont relativement uniformes en matière de durée (30 à 50 minutes d'exercice aérobie par jour), d'intensité (modérée à vigoureuse) et de fréquence (3 à 5 fois par semaine). Cependant, cet effet dose-réponse dépend du niveau de condition physique du pratiquant. Chez des pratiquants peu entraînés, des effets significatifs peuvent être obtenus même avec des doses plus faibles, alors que chez les pratiquants entraînés, la dose nécessaire pour observer un effet doit être plus importante. Selon le professeur Jean-Jacques Temprado, pour les personnes très actives, il faut ajouter au moins la moitié de la dose préconisée en moyenne dans les messages de prévention.

La prescription de l'activité physique doit donc prendre en compte les caractéristiques biologiques et comportementales de l'individu ainsi que son contexte de vie socio-économique. Plusieurs interlocuteurs ont insisté sur la nécessité de sortir du slogan simpliste de « 30 minutes d'activité physique par jour » pour déterminer comment, chez quel public, dans quelles conditions et en lien avec quels autres comportements de santé il est concrètement possible d'encourager l'activité physique.

Lors de son audition252(*), la professeure Martine Duclos a présenté plusieurs études visant à affiner les préconisations en matière d'activité physique afin de tenir compte des capacités physiques, de la disponibilité et des modes de vie des personnes.

Une équipe de recherche253(*) s'est interrogée sur l'efficacité d'une activité de faible intensité en réalisant une méta-analyse à partir de six études de cohortes comportant au total 13 960 personnes âgées de 55 à 78 ans et suivies pendant sept ans.

L'étude fait apparaître qu'une activité de faible intensité254(*) peut diminuer la mortalité cardiovasculaire à condition d'être pratiquée trois heures par jour. Ces résultats permettent ainsi de faire des recommandations aux personnes rencontrant des difficultés de mobilité.

Faute de temps, de nombreuses personnes exercent une activité physique uniquement le week-end, voire un seul jour par semaine255(*). Les femmes sont particulièrement concernées en raison de la multiplicité des tâches qu'elles ont à gérer dans la vie quotidienne256(*). Une étude menée en 2023257(*) pour mesurer l'impact sur la santé de la concentration de l'activité physique sur un seul jour s'est appuyée sur une cohorte de la UK Biobank comportant 89 000 personnes, âgées de 57 à 69 ans, dont 56 % de femmes.

Les résultats obtenus montrent un impact identique de l'activité physique sur la mortalité cardiovasculaire qu'elle soit répartie sur la semaine ou concentrée sur un ou deux jours. Les risques de démence et d'accident cardiovasculaire sont diminués de 23 %, le risque de maladie de Parkinson de 49 %, le risque de dépression de 26 %, le risque d'anxiété de 28 %.

En matière d'activité physique intense, 75 à 150 minutes par semaine sont préconisées avec des séquences de 10 à 15 minutes à chaque fois. Plusieurs études ont analysé l'impact d'une activité physique intense de courte durée (moins de 5 minutes par jour) sur la santé.

Une première étude258(*) s'est appuyée sur une cohorte de la UK Biobank de 71 893 personnes équipées d'un accéléromètre, âgées en moyenne de 62,5 ans, dont 55,9 % de femmes. Le suivi a été réalisé pendant près de 6 ans. Quatre groupes ont été distingués :

- celui faisant moins de 10 minutes d'activité physique intense par semaine ;

- celui réalisant entre 10 à 20 minutes d'activité physique intense par semaine ;

- celui réalisant entre 30 à 60 minutes d'activité physique intense par semaine ;

- celui réalisant plus de 60 minutes par semaine.

L'impact sur la mortalité toutes causes confondues a été étudié. Il a été constaté qu'une activité physique intense comprise entre 10 et 30 minutes par semaine permet de diminuer les risques de mortalité de 30 %. 15 minutes d'activité physique intense par semaine constituent la dose minimale pour diminuer le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires de 50 %. Au-delà de 56 minutes par semaine, l'activité physique intense n'aurait plus d'impact sur la diminution du risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Concrètement, des sessions quotidiennes de trois minutes par jour d'activité physique intense seraient suffisantes pour réduire de moitié les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires.

Une autre étude259(*) s'est intéressée à l'impact de l'activité physique pendant des durées très courtes (une à deux minutes) réalisées dans le cadre de la vie quotidienne. L'étude s'est intéressée à des personnes inactives avec un âge moyen de 61,8 ans et suivies pendant près de sept ans à partir de la UK Biobank. Elle a montré que trois sessions d'une minute par jour diminuent la mortalité cardiovasculaire de 39 % et la mortalité par cancer de 40 %.

Il convient d'éviter tout malentendu dans l'interprétation de ces études qui n'ont pas vocation à inciter la population générale à moins d'activité physique dont l'intérêt dépasse largement la prévention des risques de santé. En revanche, elles montrent que les recommandations générales peuvent être personnalisées, voire optimisées et que des objectifs d'activité physique relativement modestes peuvent être inclus sans difficulté dans la vie quotidienne tout en ayant des impacts non négligeables sur la prévention de certaines maladies.

Ces résultats s'intègrent dans une réflexion plus globale sur l'optimisation du temps - souvent restreint - que peuvent consacrer des personnes peu actives à l'activité physique. Dans le cadre de l'obésité et du diabète par exemple, des exercices d'endurance combinés à du renforcement musculaire sont préconisés pour la perte de masse grasse viscérale et le contrôle glycémique. Lorsque leur condition physique le permet, des exercices intenses réalisés de manière fractionnée sur un temps court sont proposés aux patients obèses ou diabétiques, car ils procurent des bénéfices et des résultats équivalents à ceux d'exercices d'intensité plus faible mais plus longs.

b) L'analyse de la pertinence scientifique de l'injonction des 10 000 pas par jour

Certains chercheurs se sont intéressés à la pertinence des « 10 000 pas par jour »260(*), injonction apparue il y a près de cinquante ans dans le cadre d'une campagne publicitaire pour le lancement d'un podomètre261(*) japonais. Cet objectif de 10 000 pas s'est ensuite diffusé, notamment dans les applications mobiles alors qu'aucune étude scientifique n'avait validé le fait qu'il faille atteindre cet objectif pour bénéficier des bienfaits de la marche sur la santé.

Depuis, plusieurs études ont montré que le nombre de pas nécessaires pour un effet positif sur la santé variait selon les publics étudiés et était généralement inférieur à 10 000 pas par jour.

Dans une étude américaine menée en 2019 sur des femmes âgées en moyenne de 72 ans262(*), les chercheurs ont observé une réduction de la mortalité toutes causes confondues chez les femmes qui effectuaient au moins 4 400 pas par jour (comparé à celles qui en faisaient en moyenne 2 700). Au-delà de 7 500 pas par jour, aucun bénéfice additionnel n'était observé. En outre, dans cette étude, l'intensité de la marche n'était pas associée à une baisse de la mortalité significative lorsqu'on tenait compte du nombre de pas fait chaque jour. Ces résultats pourraient servir à encourager les personnes sédentaires pour qui 10 000 pas par jour représentent un but inatteignable.

En 2021, une autre étude263(*) a été menée chez des hommes et des femmes dont l'âge moyen était de 45 ans. Cette étude suggère que 7 000 pas par jour est le seuil au-delà duquel le risque de décès est diminué dans cette population. Au-delà de 10 000 pas par jour, aucun bénéfice additionnel en matière de risque de décès n'a été observé.

En 2022, une analyse croisée264(*) des études disponibles a montré que le plus grand bénéfice en termes de réduction de la mortalité et des maladies cardiovasculaires est observé autour de 6 000 à 8 000 pas par jour pour les personnes âgées de 60 ans et plus, et autour de 8 000 à 10 000 pas par jour pour les personnes âgées de moins de 60 ans.

À l'été 2025, une nouvelle analyse265(*) des études scientifiques disponibles a été publiée sur l'intérêt des 10 000 pas par jour. Par rapport à 2 000 pas, 7 000 pas par jour sont associés à une réduction de 47 % du risque de mortalité toutes causes confondues. Le risque d'incidence des maladies cardiovasculaires est réduit de 25 % et celui de mortalité due aux maladies cardiovasculaires de 47 %. La réduction d'incidence du cancer n'est pas significative, mais le risque de mortalité par cancer est réduit de 37 %. Les résultats de cette analyse font également état d'un risque réduit de 14 % de diabète de type 2, d'un risque réduit de 38 % de démence et d'un risque réduit de 22 % de symptômes dépressifs.

Bien que 10 000 pas par jour représentent un objectif souhaitable pour les personnes actives en matière de bénéfice pour la santé, 7 000 pas par jour sont associés à des améliorations cliniquement significatives et pourraient constituer un objectif plus réaliste et plus facile à atteindre pour les personnes faiblement ou modérément actives.

L'un des défis est d'inciter les personnes sédentaires à l'activité physique. Des préconisations trop ambitieuses peuvent les décourager. C'est la raison pour laquelle les experts sont enclins à suggérer aux personnes peu actives de commencer par ajouter 1 000 pas par jour à leur activité physique quotidienne, soit une marche de 10-15 minutes, et d'augmenter chaque semaine la durée de cette marche quotidienne jusqu'à atteindre environ 7 500 pas par jour.

4. Le rôle des sciences de l'implémentation pour assurer le succès des interventions en matière d'activité physique

Les études scientifiques insistent toutes sur l'impact de l'activité physique et de la réduction de la sédentarité sur la santé. Pourtant, ces études ont peu d'impact en santé publique en raison de leur faible répercussion sur le comportement de la population.

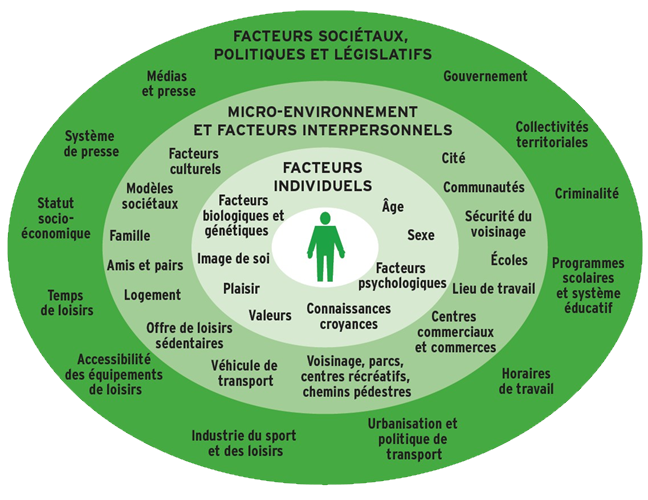

Le style de vie actif est un comportement de santé complexe, déterminé par des facteurs relevant de niveaux micro, méso et macro-environnementaux. Les incitations politiques sont insuffisantes pour encourager la population à adopter et à maintenir un comportement favorable à sa santé. Outre le système de santé (facteur macro-environnemental), des facteurs impliqués dans l'adhésion à un style de vie actif ont été identifiés, qu'il s'agisse de facteurs personnels ou micro-environnementaux (auto-efficacité, historique d'activité physique, motivation), et des facteurs méso-environnementaux (accessibilité aux équipements, modalités de mise en oeuvre de l'activité physique : intervenants, supervision, lieux de pratique).

Facteurs qui influencent la pratique de l'activité physique

D'après Booth issu de l'ouvrage : Rostan F., Simon C., Ulmer Z. dir. Promouvoir l'activité physique des jeunes. Élaborer et développer un projet de type Icaps. Saint-Denis : Inpes, coll. Santé en action, 2011

Les sciences de l'implémentation ont vocation à développer des stratégies spécifiques pour promouvoir l'intégration des résultats de la recherche dans la politique et la pratique des soins de santé266(*). Elles se définissent comme l'étude scientifique de méthodes visant à promouvoir l'adoption systématique des résultats de recherche et autres pratiques fondées sur des preuves scientifiques dans les pratiques de routine et, ainsi, à améliorer la qualité et l'efficacité des soins.

Elles interviennent à différentes échelles : au niveau du patient, mais également au niveau des acteurs de terrain, des organisations et de la politique de santé. Elles nécessitent une évaluation initiale du contexte, des obstacles et des facteurs facilitant la réalisation d'une intervention complexe, afin de déterminer les stratégies initiales à adopter pour favoriser cette réalisation.

Dans son rapport d'habilitation à diriger des recherches, Aude-Marie Foucaut267(*) fait la remarque suivante à propos de la prescription d'activité physique en oncologie : « En tant qu'intervention non médicamenteuse efficace, l'exercice physique en oncologie ne consiste pas seulement à conseiller ou à promouvoir un style de vie actif et de parler de son bénéfice, mais consiste à proposer un volume d'exercices (fréquence, intensité, temps et type d'exercices) et des modalités particulières d'exercices (supervision, environnement de pratique, usage du numérique, en contexte urbain ou rural, modalités d'accompagnement motivationnel et éducatif, coûts, etc.). Ainsi, et au regard des sciences de l'implémentation, il conviendra d'identifier et de mettre en évidence dans les recommandations de bonnes pratiques les “composants centraux” (ou invariants) - éléments essentiels et indispensables à la mise en oeuvre de l'exercice physique dans les parcours -, et les “périphériques adaptables” (ou composants modulables) - les éléments, structures et systèmes adaptables liés à l'intervention d'exercice physique et à l'organisation dans laquelle elle est mise en oeuvre. Le maintien des composants centraux et l'adaptation des périphériques adaptables permettra de supporter la validité interne, la fiabilité, et la fidélité de l'intervention. Ce focus est à notre connaissance très peu effectué dans les recommandations internationales alors que nous sommes à l'heure où les études d'implémentations en contexte de vie réelle doivent être développées pour une science des solutions qui accuse un retard conséquent vis-à-vis de la science des problèmes. »

De nombreuses personnes entendues ont insisté sur la nécessité d'investir dans les sciences de l'implémentation pour que l'efficacité de l'intervention ne soit pas seulement potentielle mais devienne réelle.

5. Les innovations technologiques au bénéfice de l'activité sportive et physique de demain

Les accéléromètres permettent d'analyser les mouvements. Au cours d'une journée de 24 heures, six comportements de mouvement peuvent être identifiés : le sommeil, le temps passé assis, le temps passé debout sans bouger, la marche lente, la marche rapide et des exercices physiques. Une étude de 2024268(*) a mesuré le temps consacré à chacun de ces comportements269(*) et a étudié l'impact d'une modification du temps dédié à certains comportements sur la pression artérielle.

Il a été constaté qu'une augmentation du temps passé à faire de l'exercice physique ou à dormir270(*) conduisait à une réduction de la pression artérielle. Concrètement, une augmentation du temps consacré à l'exercice physique de cinq minutes par jour aux dépens des cinq autres comportements permet de réduire la pression artérielle systolique de 0,68 mmHg et la pression artérielle diastolique de 0,54 mmHg. Une baisse de la pression artérielle systolique de 2 mmHg a également été constatée lorsque l'exercice physique remplace 20 minutes de marche rapide, 21 minutes de sédentarité, 22 minutes debout, 26 minutes de marche lente et 27 minutes de sommeil.

Cette étude montre qu'une réallocation limitée des comportements au bénéfice de l'exercice physique a un réel effet sur la pression artérielle. Les montres connectées (qui sont équipées d'un accéléromètre) peuvent jouer un rôle important pour analyser les comportements au cours de la journée et faciliter des modifications peu exigeantes qui auront néanmoins un réel effet sur la santé.

L'intelligence artificielle devrait également contribuer à améliorer la santé des personnes en tenant compte de tous les comportements de mouvement et aboutir à une médecine prescriptive d'activités physiques personnalisées. Elle permettra aussi de tenir compte du rythme circadien des personnes dans la pratique des activités physiques en privilégiant, le cas échéant, certaines périodes de la journée.

D'autres innovations technologiques ont pour objet de faciliter l'accès à l'activité physique pour des catégories de population rencontrant certaines difficultés à pratiquer une activité physique régulière, comme les personnes en situation de handicap. L'exergaming, à savoir le fait d'effectuer une activité physique de manière ludique et motivante en passant par le jeu vidéo, peut constituer une piste intéressante pour permettre à ces personnes d'exercer une activité physique. La chercheuse Mai-Anh Ngo a évoqué les possibilités offertes par le Ring Fit Adventure, un jeu vidéo pratiqué sur Nintendo Switch, dans lequel le joueur se déplace le long d'un parcours déterminé en courant sur place et en sautant au-dessus d'obstacles en pressant et relâchant un anneau en plastique (le Ring-Con) fourni avec le jeu. L'exergaming présente le double intérêt de permettre la pratique du sport et de l'activité physique à domicile et de lui donner une connotation ludique, ce qui peut motiver des personnes a priori peu sensibles à l'activité physique. Le jeu peut même être paramétré de manière à le rendre accessible à des personnes lourdement handicapées.

De plus en plus de jeux vidéo sont développés à l'intention des personnes âgées. L'objectif est de solliciter les capacités cognitives tout en proposant une activité physique grâce à divers outils numériques. Des systèmes de touches avec des jeux de lumière permettent de stimuler le joueur et de le faire bouger tout en jouant. Des recherches sont entreprises pour développer des programmes de réalité virtuelle personnalisés afin de tenir compte des spécificités et des besoins de chaque utilisateur. Dans le cadre de la chaire Active Aging, le projet de recherche Silver Explorer vise à concevoir un jeu vidéo pour et avec les séniors, en réalité virtuelle, utilisable à domicile avec un concept d'entraînement, des modules d'exercice, ainsi qu'une histoire attractive qui inciterait le joueur à pratiquer régulièrement et à maintenir ses capacités physiques.

À Rennes, le laboratoire M2S (Mouvement, sport, santé) a développé un jeu vidéo proposant une activité physique à des enfants atteints de cancer qui sont dans des chambres stériles. Les séances d'activité physique sont adaptées aux informations métaboliques et aux traitements que l'enfant reçoit. Grâce à un algorithme de machine learning, le comportement du compagnon virtuel de l'enfant est individualisé afin de proposer des séances adaptées. La fréquence cardiaque de l'enfant est prise en compte pendant toute la durée du jeu et ce dernier est modulé pour ne pas dépasser un nombre de battements cardiaques défini à l'avance. Par exemple, l'un des jeux développés propose à l'enfant de couper des briques dans différents environnements, comme sur une plage ou dans l'espace. La vitesse des cubes est adaptée en fonction de la fréquence cardiaque de l'enfant.

L'université Paris-Saclay, dans le cadre du projet CESAM (Centre d'étude du sport et d'analyse du mouvement), utilise les exergames dans ses recherches. Si ces jeux, développés par la société Neoexpérience, ont d'abord été conçus pour divertir, les acteurs du monde de la recherche et du sport ont décelé en eux un potentiel intéressant pour améliorer la motricité et les habiletés cognitives, en particulier chez les personnes âgées. Des jeux à but thérapeutique ont donc été mis au point, qui ciblent la mémoire de travail ou encore la flexibilité attentionnelle.

D'une manière générale, l'exergame est utilisé pour inciter à bouger les gens peu enclins à l'activité physique. Des programmes de stimulation physique et cognitive par le jeu sont mis en place auprès de publics qui ont des déficits cognitifs, physiques ou moteurs. D'autres projets existent avec des enfants exposés à des déficits importants dans leurs habiletés motrices générales. Le jeu va permettre d'améliorer leur capacité à lancer une balle, à tirer dans un ballon ou même à sauter.

Selon certaines études271(*), les exergames seraient une piste intéressante pour développer l'activité physique adaptée en direction d'enfants en manque de pratique physique afin d'atteindre l'objectif fixé des 30 minutes d'activité par jour dans les écoles primaires, ou encore pour des gens réfractaires au sport en raison de capacités physiques insuffisantes. Leur caractère ludique a vocation à faciliter puis maintenir la motivation des publics ciblés pour cette pratique.

Néanmoins, les exergames tendent à encourager l'utilisation des écrans, ce qui peut s'avérer paradoxal au moment où de nombreuses études scientifiques insistent sur la nécessité de réduire le temps passé devant les écrans, notamment des enfants et adolescents.

Par ailleurs, ces technologies sont très coûteuses : l'équipement d'une salle dédiée aux exergames s'élève à 25 000 euros. Tout achat d'exergame doit donc faire l'objet d'une réflexion préalable sur son utilité au regard d'autres investissements. À supposer par exemple qu'une école dispose du budget pour l'acquisition d'un exergame, on peut se demander s'il ne serait pas plus pertinent d'employer un éducateur sportif pour accompagner les enseignants dans la mise en place des 30 minutes d'activité physique par jour, pour animer les récréations et les pauses-déjeuner et pour développer une stratégie en faveur de l'activité physique au sein de l'école.

* 232 Anne-Marie Foucaut (coordinatrice), Ordonnances en activité physique adaptée : 100 prescriptions, 2e édition, 2024.

* 233 Maître de conférences à l'université Aix-Marseille, audition du 30 janvier 2025.

* 234 E. L. Deci et R. M. Ryan, « Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health », Canadian Psychology, 49 (3), 2008.

Cette théorie s'intéresse aux motifs qui poussent un individu à l'action. Elle présente un continuum motivationnel qui va de la motivation la moins autodéterminée (il s'agit de l'amotivation) à la motivation la plus autodéterminée (la motivation intrinsèque) en passant par la motivation extrinsèque elle-même divisée en régulation intégrée (caractérisée par l'acceptation consciente des valeurs induites par l'action et l'atteinte des objectifs), régulation identifiée (caractérisée par l'acceptation consciente des objectifs et de la nécessité des actions pour les atteindre), régulation introjectée (engagement intériorisé mais soumis à une régulation externe) et régulation externe (engagement lié à des demandes externes ou un contexte social).

* 235 La théorie des buts d'accomplissement développée notamment par John G. Nicolls en 1984 est un cadre théorique en psychologie qui explique comment les individus s'engagent dans une tâche en distinguant deux types d'approche : les individus qui adoptent des buts de maîtrise cherchent à développer leurs compétences et à apprendre la tâche à accomplir. Ils sont motivés par l'apprentissage et l'amélioration personnelle. La compétence est évaluée de manière autoréférencée, c'est-à-dire en fonction de ses propres progrès et efforts. Les individus qui adoptent des buts de performance cherchent à démontrer une compétence supérieure par rapport aux autres. La compétence est évaluée de manière normative, en comparaison avec les autres.

* 236 L'activité physique est pratiquée non en raison du plaisir qu'elle procure, mais pour des raisons externes comme la recherche de récompenses tangibles (médailles, prix, argent), la reconnaissance sociale, le désir d'améliorer son apparence physique ou de perdre du poids pour répondre à des normes sociales ou médicales.

* 237 Pauline Maillot, Clémentine Becquard, Alexandra Perrot, « Motivation des personnes âgées à pratiquer une activité physique », Gérontologie et société, n° 156, vol. 40, 2018.

* 238 Abi Nader et al., « Associations between physical activity motives and trends in moderate-to-vigorous physical activity among adolescents over five years », Journal of sports sciences, 2021.

* 239 Maltagliati et al., « Why people should run after positive affective experiences instead of health benefits? », Journal of Sport and Health Science, Volume 3, Issue 4, July 2024.

* 240 Maxime Luiggi, Maxime Travert, Jean Griffet, « Adhésion et abandon de la pratique sportive chez l'adolescent : vers une politique de rétention ? », Santé publique, Volume 36, N° 5, septembre-octobre 2024.

* 241 Les questionnaires remplis à moins de 50 % ou comportant des réponses aberrantes n'ont pas été retenus.

* 242 Lorsqu'on additionne le taux de pratiquants sportifs et le taux de celles et ceux qui ont abandonné la pratique sportive.

* 243 Colin Gatouillat, Jean Griffet et Maxime Travert, « Navigating the circles of social life: Understanding pathways to sport drop-out among French teenagers », Sport, Education and Society, 15 juillet 2019.

* 244 Dans cette étude, la quasi-totalité des 100 adolescents ayant abandonné la pratique sportive exerçait celle-ci dans un club.

* 245 Cette étude a porté sur 395 adolescents de sept établissements différents tous situés dans les Bouches-du-Rhône.

* 246 Union sportive du premier degré.

* 247 Union générale sportive de l'enseignement libre.

* 248 Margaret Whitehead, « The Concept of Physical Literacy », European Journal of Physical Education, Volume 6, Issue 2, 2001.

* 249 Thèse de Joseph Gandrieau soutenue publiquement le 20 décembre 2023, Comprendre et mesurer le concept de littératie physique : un défi majeur pour promouvoir l'activité physique durable ?

* 250 Joseph Gandrieau, Thibaut Derigny, Christophe Schnitzler, François Potdevin, « Envisager la littératie physique pour éduquer à une vie active », Métiers santé, avril-août 2020.

* 251 Ce plan concerne également des enfants plus âgés et des adultes. Les enfants âgés de moins de 11 ans représentent 85 % du nombre total des participants. Depuis 2008, 239 325 pratiquants ont bénéficié de ce dispositif et 62 558 enfants ont validé le test qui atteste des compétences minimales permettant d'assurer sa propre sécurité dans l'eau. 318 sites sont concernés. Cf. Fédération française de natation, Bilan des plans ministériels « j'apprends à nager/aisance aquatique », 2024.

* 252 Cheffe de service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, audition du 27 février 2025.

* 253 Qiu et al., « Does objectively measured light-intensity physical activity reduce the risk of cardiovascular mortality? A meta-analysis », European Heart Journal. Quality of Care and Clinical Outcomes, 7, 2021.

* 254 Faire la cuisine, faire du repassage, se déplacer dans sa maison, arroser ses plantes, faire le marché...

* 255 Dans les pays anglo-saxons, cette tendance à concentrer un maximum d'activités physiques sur un seul jour est dénommée : « weekend warrior physical activity ».

* 256 Selon l'Insee, depuis 25 ans, les hommes s'occupent un peu plus de l'éducation des enfants, mais leur contribution aux tâches domestiques est restée relativement stable. Les femmes gèrent 71 % des tâches ménagères et 65 % des tâches parentales.

* 257 Khurshid et al., « Accelerometer-Derived “Weekend Warrior” Physical Activity and Incident Cardiovascular Disease », JAMA, 2023.

* 258 Ahmadi et al., « Vigorous physical activity, incident heart disease and cancer: how little is enough? », European Heart Journal, 2002.

* 259 Stamatakis et al., « Association of wearable device-mesured vigorous intermittent lifestyle physical activity with mortality », Nature medicine, 2022.

* 260 Ce qui correspond à une distance comprise entre 6 et 8 kilomètres en fonction de la longueur des pas, soit entre 1 h 15 et plus de 2 heures de marche selon la vitesse de marche.

* 261 Le podomètre s'appelait manpo-kei, ce qui peut être traduit par « l'outil pour mesurer les 10 000 pas ».

* 262 Lee et al., « Association of step volume and intensity with all-cause mortality in older women », JAMA Internal Medicine, 179 (8), May 29, 2019.

* 263 Paluch et al., « Steps per day and all-cause mortality in middle-aged adults in the coronary artery risk development in young adults study », JAMA Network Open, September 3, 2021.

* 264 Paluch et al., « Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts », The Lancet Public Health, Volume 7, Issue 3, March 2022.

* 265 Ding et al., « Daily steps and health outcomes in adults: a systematic review and dose-response meta-analysis », Lancet Public Health, July 3, 2025.

* 266 L'activité physique dans un but de santé est considérée comme une intervention non médicamenteuse et peut être associée à un soin.

* 267 Aude-Marie Foucaut, Les sciences de l'implémentation au service du style de vie actif dans les parcours de soins ; date de soutenance : 5 septembre 2023.

* 268 Blodgett et al., « Device-mesured 24-H movement behaviors and blood pressure: a 6-part compositional individual participant data analysis in the ProPass consortium », Circulation, Volume 151, Number 2, November 6, 2024.

* 269 14 761 personnes ont été considérées dans l'étude. Le temps moyen de sommeil s'élève à 7,3 heures, le temps de sédentarité à 10,7 heures, le temps passé debout à 3,17 heures, le temps consacré à la marche lente à 1,57 heure, le temps passé à marcher rapidement à 1,13 heure et le temps consacré à des exercices physiques (course et cyclisme) à 16 minutes.

* 270 Une baisse de 2 mmHg de la pression artérielle systolique a été constaté lorsque 2 heures 50 minutes de sédentarité ont été remplacées par du sommeil.

* 271 Vaillant-Coindard et al., « Utilité perçue de l'exergaming pour favoriser l'activité physique à l'école : étude pilote auprès des enseignants », Santé Publique, HS2, vol. 36, 2024 ; https://doi.org/10.3917/spub.hs2.2024.0117.