D. LES EFFETS NÉFASTES DE LA « TECHNOLOGISATION » DES PERFORMANCES DANS LE SPORT

1. Le renforcement des inégalités

La science et les technologies sont devenues incontournables dans le domaine du sport de haut niveau, offrant des outils et des innovations sans précédent pour améliorer la performance des athlètes.

Néanmoins, le poids croissant de la science et des technologies dans l'amélioration des performances des sportifs de haut niveau risque de renforcer les inégalités au sein du monde sportif.

· Les inégalités entre les nations et les clubs

Une étude de 201677(*) a mis en lumière une corrélation entre le nombre de publications scientifiques ayant trait aux jeux Olympiques et le nombre de médailles obtenues. Ainsi, les trois nations ayant publié le plus d'articles scientifiques sur des sujets relatifs aux jeux Olympiques (les États-Unis avec 709 articles, la Chine avec 516 articles et le Royaume-Uni avec 435 articles) sont également les États ayant obtenu le plus de médailles aux jeux Olympiques de Rio (respectivement 121, 70 et 67).

Actuellement, seuls les grands clubs, les nations les plus développées et les structures bien financées peuvent bénéficier des innovations les plus avancées. Cela risque de creuser le fossé entre les compétiteurs, en offrant un avantage à ceux qui disposent des outils les plus performants.

Lors de son audition78(*), Olivier Maurelli, responsable de la cellule Recherche et performance à la Fédération française de handball, s'est inquiété du retard pris par le handball français dans l'utilisation des données.

Comme tous les sports collectifs se déroulant à l'intérieur d'une salle, le handball doit faire appel à la technologie du Local Positioning System (LPS) conçue pour fonctionner dans des environnements dans lesquels les signaux GPS ne peuvent pas pénétrer. Concrètement, des balises sont placées à des emplacements fixes tout autour du terrain et émettent des signaux identifiés par les capteurs portés par les joueurs. Les données sont ensuite envoyées à un système central qui calcule en temps réel la position des joueurs et permet de déduire des informations particulièrement utiles aussi bien pour l'entraînement que pendant les matchs grâce à l'analyse des mouvements des joueurs et l'évaluation de leurs performances individuelles. Les données recueillies servent notamment à améliorer l'entraînement et optimiser les stratégies. Néanmoins, le handball français se heurte aux coûts financiers liés à l'acquisition de cette technologie. Son coût d'installation s'élève à 40 000 euros, auxquels il faut ajouter 15 000 euros pour une vingtaine de balises. Par ailleurs, le recrutement d'un data scientist pour collecter les données, les traiter et les vulgariser à destination des entraîneurs représente un coût supplémentaire compris entre 25 000 et 30 000 euros net.

Selon Olivier Maurelli, l'Allemagne et le Danemark, qui se sont lancés dans l'équipement systématique en LPS de leurs clubs professionnels de handball, observent des résultats concrets dans l'amélioration des performances de leurs joueurs.

Compte tenu du coût de la technologie LPS, la Fédération française de handball étudierait la piste de la vision assistée par ordinateur. Concrètement, le dispositif envisagé s'appuierait sur deux caméras pour filmer l'intégralité du terrain à partir de plusieurs focales et permettrait aux algorithmes de détecter l'ensemble des joueurs et de fournir des données physiques (distances parcourues, vitesses) et des données sur le jeu (possession de balle, nombre de passes, temps forts et temps faibles, schémas tactiques préférentiels, etc.).

· Les inégalités entre hommes et femmes

Les inégalités entre les femmes et les hommes sont fortement ancrées dans le sport. S'il a fallu attendre 1934 pour que les femmes puissent participer aux jeux Olympiques et 1984 pour qu'elles puissent participer au marathon dans le cadre des jeux Olympiques, les inégalités salariales restent très fortes tandis que le sport féminin est beaucoup moins médiatisé que le sport masculin, ce qui a un impact direct sur leur visibilité et, par conséquent, sur les opportunités de financement et de soutien.

Les sciences du sport s'intéressent également moins aux femmes qu'aux hommes. Sur les cinq dernières années, 9 % des études portaient exclusivement sur les femmes contre 71 % exclusivement sur les hommes79(*).

La plupart des protocoles médicaux, nutritionnels et d'entraînement que les sportives suivent sont en fait conçus pour les hommes. L'étude de la performance sportive chez les femmes a longtemps été inexistante et seuls des hommes étaient sélectionnés pour faire les tests afin d'enlever tous les biais méthodologiques liés aux réponses hormonales.

Des lacunes dans les connaissances sur les femmes sportives

« Bien que les athlètes féminines représentent environ 50 % de la population, il existe un manque de connaissances dans des domaines tels que la performance sportive, la santé cardiovasculaire, la santé musculo-squelettique, la physiologie post-partum et la recherche sur l'allaitement. Il est essentiel de favoriser la diversité tant au sein des cohortes de participants que des équipes de recherche. Cela implique notamment de concevoir des études expérimentales tenant compte des spécificités physiologiques féminines et d'élaborer des recommandations fondées sur des données probantes et adaptées aux sportives. Il est également nécessaire de mener des analyses distinctes afin de prendre en compte les différents mécanismes explicatifs des blessures ou des problèmes de santé chez les hommes et les femmes. Des recommandations d'entraînement physique spécifiques au sexe peuvent contribuer à améliorer l'adhésion et les réponses physiologiques dans les populations cliniques. Cependant, les femmes restent sous-représentées dans la recherche sur les sports récréatifs et de compétition, ce qui reflète leur sous-représentation dans les domaines de la santé et des maladies. Il est essentiel de remédier à ce problème pour soutenir la performance et la sécurité des femmes dans le sport. »

Source : Extrait de l'article d'Anderson et al., « Under-representation of women is alive and well in sport and exercise medicine: what it looks like and what we can do », BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 9, 2023. Traduit avec DeepL.com (version gratuite).

Les recherches en sciences du sport se focalisent souvent sur les facteurs influençant la performance dans le but d'individualiser l'entraînement des athlètes pour optimiser leur performance.

Or, les spécificités féminines, comme les fluctuations hormonales liées au cycle menstruel, n'ont pas encore été intégrées dans ces recherches. Cela engendre un important défaut dans l'individualisation de l'entraînement des femmes.

La question des cycles menstruels était taboue jusqu'à très récemment sous la conjonction de deux phénomènes. D'une part, le personnel encadrant les sportives reste masculin dans sa grande majorité et peu sensibilisé à ces questions. D'autre part, le milieu du sport de haut niveau tend à véhiculer des valeurs liées à la force, à la résilience, au courage, à la résistance à la douleur et à la fatigue, qui n'incitent pas les sportives à faire part de leurs gênes et de leur souffrance. Pourtant, divers facteurs de la performance, comme la force, l'endurance, la raideur ligamentaire, le sommeil ou la nutrition, sont sous influence des variations hormonales et on a pu mesurer une différence de 8 % de réaction à l'effort lors d'un entraînement à un moment optimal et à un moment moins optimal du cycle.

Les différences intersexes en termes de composition corporelle et de métabolisme énergétique sont importantes. Les spécificités hormonales vont influencer la croissance et la maturation, la masse adipeuse et la masse musculaire, les réserves énergétiques et les activités métaboliques et vont fortement conditionner la performance80(*).

L'influence de la composition corporelle sur la performance dans le cadre d'exercices de type explosif et d'endurance

Dans les exercices brefs et intenses tels que les sauts, les sprints ou les lancers, les performances des hommes sont supérieures à celles des femmes.

Ces différences de performance ne semblent pas être liées à des différences métaboliques. En effet, les réserves en substrats utilisés lors de ce type d'effort (l'adénosine triphosphate, la phosphocréatine et le glycogène) ne sont pas différentes entre les hommes et les femmes pour un même âge et un même niveau d'entraînement.

En revanche, la comparaison de la composition corporelle des hommes et des femmes fait apparaître de vraies différences : un homme de 70 kg a une masse adipeuse en moyenne de 8,4 kg, soit 12 % de son poids corporel, et une masse musculaire de 28 kg, soit 40 % de son poids. En comparaison, une femme de 55 kg n'aura que 19 kg de muscles (soit 35 % de son poids corporel) et 11,6 kg de masse adipeuse, soit 21 % de son poids de corps. Ce surplus de masse adipeuse chez la femme génère un réel inconvénient pour des activités de type explosif.

La composition corporelle est fortement influencée par les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles féminines (oestrogènes et progestérone) favorisent le stockage d'IGF-1, ce qui confère à la femme un taux supérieur de masse grasse. Cela se manifeste dès l'âge de 11-12 ans. À l'inverse, le taux de masse maigre est supérieur chez les garçons, et c'est la testostérone qui favorise cette prise de masse musculaire qu'on peut voir à partir de 12-13 ans.

L'influence des hormones sexuelles va donc conditionner le morphotype de l'athlète. Il est évident que l'homme a une composition corporelle avantageuse, avec un rapport poids/puissance qui est optimal pour les efforts d'explosion.

En ce qui concerne les épreuves d'endurance, voire d'ultra-endurance, il faut rappeler que les femmes ont commencé à participer à des épreuves de longue durée très tard, sous prétexte que ces épreuves étaient trop dangereuses pour elles.

Actuellement, le record féminin pour le marathon est attribué à la Kenyane Ruth Chepngetich en 2 heures 9 minutes et 56 secondes. Chez les hommes, le record est détenu par le Kenyan Kelvin Kiptum en 2 heures 0 minute et 35 secondes. Sur de longues distances, on observe que l'écart entre hommes et femmes se réduit au fur et à mesure que la distance s'allonge. Lors d'une course de 90 km, les femmes auraient la capacité de maintenir plus longtemps un pourcentage élevé de VO2max et conserveraient plus facilement leur allure optimale de fin de course.

Est-ce que les femmes pourraient un jour franchir la ligne d'arrivée avant les hommes ? En 2006, la Chambérienne Corinne Favre est arrivée en tête lors de la première course Courmayeur-Champex-Chamonix, une course de 100 km avec 6 000 mètres de dénivelé. En 2022, sur la Diagonale des Fous (165 km avec plus de 10 000 mètres de dénivelé), Courtney de Walter s'est classée quatrième. La course à vélo transcontinentale (de Sofia en Bulgarie à Brest) a été remportée en 2019 par une femme.

Pour expliquer les performances féminines sur de très longues distances, il convient de s'intéresser au métabolisme énergétique. La femme possède une surface de fibres de type 1 supérieure, une meilleure capillarisation et une meilleure flexibilité métabolique pour une capacité importante à utiliser les lipides en tant que substrat énergétique pour fournir de l'ATP. Si l'on mesure le quotient respiratoire à l'exercice et le rapport entre le volume rejeté en CO2 et la consommation d'oxygène, celui-ci est toujours inférieur chez la femme, ce qui témoigne d'une oxydation lipidique plus importante. Cette adaptation permet à la femme d'épargner les stocks en glycogène et donc une moindre fatigue sur des longues distances, favorisant ainsi un maintien d'un haut potentiel sur le long terme.

L'utilisation majorée des graisses à l'effort chez la femme est liée à des réserves en triglycérides au niveau adipeux supérieures chez elles à celles des hommes. Elles sont également plus utilisées à l'exercice, de même que les acides gras libres qui se trouvent au niveau sanguin. Ces adaptations sont liées au rôle de la 17-bétaestradiol qui fait partie des oestrogènes.

Des études récentes prennent en compte les spécificités féminines. Le projet de recherche EMPOW'HER81(*) est mené par le pôle Performance de l'Insep en collaboration avec plusieurs fédérations françaises82(*). Il vise à maximiser les performances des athlètes féminines élites en optimisant leurs réponses à l'entraînement par des charges de travail adaptées, en synergie avec leur physiologie et leur cycle menstruel. Ce projet s'articule autour de trois axes :

- un suivi longitudinal multiparamétrique des variations des réponses aux charges d'entraînement et de compétition ;

- le suivi des sportives de haut niveau en parallèle de leur charge d'entraînement et de leurs compétitions ;

- la création et la validation de préconisations d'individualisation de l'entraînement à partir des profils et des réponses aux charges identifiées.

Les efforts de sensibilisation du milieu sportif aux spécificités physiologiques féminines et à leur impact sur leur bien-être et leur performance devront être poursuivis et accentués.

À l'issue des jeux Olympiques de Paris, un sondage réalisé auprès des sportives y ayant participé a constaté que 93 % d'entre elles estimaient important d'être accompagnées sur le sujet, mais qu'une sur deux reconnaissait n'avoir eu aucun accompagnement spécifique dans le cadre de leur préparation.

2. Une surveillance des athlètes et une pression psychologique accrue

Fréquence cardiaque, température corporelle, saturation en oxygène, durée et intensité des séances, niveau de fatigue : les données collectées tout au long de la journée auprès des athlètes donnent d'importants renseignements sur leurs conditions physiques, leurs performances athlétiques, voire leur état de santé.

Les athlètes peuvent se sentir constamment surveillés, sachant que chaque performance et chaque mouvement sont enregistrés et analysés. Cela peut mener à un sentiment d'intrusion dans leur vie privée et à une perte d'autonomie.

Comme l'a résumé une des personnes auditionnées : « Pour certains athlètes, la donnée fait aussi peur qu'elle rassure : dans une compétition exacerbée pour les places en sélection des jeux Olympiques, ils craignent de révéler une douleur ou une blessure. »

En outre, le fait que chaque aspect de leur performance soit mesuré peut augmenter le stress et l'anxiété des sportifs. Ils peuvent ressentir une pression accrue pour performer constamment à leur meilleur niveau, ce qui peut être psychologiquement épuisant. La crainte de ne pas atteindre les objectifs fixés par les données peut créer de l'anxiété. Les athlètes peuvent redouter que des performances inférieures aux attentes ne mènent à des conséquences négatives, comme une réduction du temps de jeu. Enfin, une dépendance excessive aux données peut mener à une perte de confiance en leurs propres sensations et instincts et faire douter les athlètes de leurs capacités naturelles.

La collecte massive des données personnelles des sportifs pose également la question de la protection des données personnelles.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit six fondements juridiques qui permettent de mettre en oeuvre un traitement licite83(*). Le premier porte sur le consentement de la personne concernée, qui doit être libre, éclairé, spécifique et univoque, et encore plus strict lorsqu'il s'agit de données dites sensibles, comme les données de santé. Ainsi, la Cnil rappelle que le port d'un capteur lors des entraînements et compétitions officielles repose sur l'assentiment du sportif. Dans la réalité, le consentement libre et éclairé peut être biaisé compte tenu de la très forte concurrence entre les athlètes et de leur dépendance vis-à-vis des fédérations, des clubs ou des sponsors. Le sportif peut alors renoncer, consciemment ou non, à ses droits, dans l'espoir de préserver ses chances de performances et sa carrière. La pression structurelle du système sportif brouille ainsi les frontières entre les choix personnels et les obligations implicites.

Par ailleurs, les fédérations, mais également l'Insep, peuvent fonder la collecte des données sur leur mission d'intérêt public84(*). Généralement, les joueurs signent un contrat pour que l'on puisse utiliser leurs données (contrat de cession).

Néanmoins, le traitement de certaines données par l'intelligence artificielle peut fournir des indications sur la santé des athlètes, et notamment identifier des risques de blessures. C'est la raison pour laquelle de nombreux juristes ont été impliqués dans la mise en place de l'Athlete management system de l'Insep afin de garantir la protection du secret médical et de se plier aux exigences du RGPD.

La collecte des données soulève également la question de leur conservation et de la souveraineté des solutions. Ainsi, les données des outils utilisés couramment (Team HRV, OURA, Kinnexon, etc.) sont analysées et transformées en utilisant des algorithmes et des logiciels qui restent la propriété exclusive de ces entreprises et ne sont pas publics. Or, l'absence d'accès aux signaux bruts et aux algorithmes appliqués empêche les fédérations sportives de vérifier la fiabilité des informations restituées et crée de fait une dépendance stratégique.

Dans les faits, les données des athlètes français enrichissent les bases de données des entreprises étrangères qui s'en servent pour améliorer leurs produits ensuite commercialisés à l'échelle mondiale. Par ailleurs, l'absence de contrôle sur ces données particulièrement sensibles fait courir un risque réel de diffusion d'informations stratégiques aux équipes concurrentes de la France ayant la même nationalité que ces entreprises (essentiellement australiennes et américaines). Face à ce danger, certains pays, comme les Pays-Bas, ont imposé auxdites entreprises des cadres juridiques plus protecteurs et des exigences contractuelles plus strictes. En France, l'absence d'un modèle souverain cohérent et un rapport de force défavorable pour le monde sportif vis-à-vis de ces entreprises en raison de l'émiettement des demandes85(*) aboutissent à un modèle économique dans lequel il faut payer pour accéder à ses propres données, sans garantie de transparence et avec le risque de fuite vers les concurrents.

3. La technologisation de la performance au détriment de la santé des athlètes ?

Que ce soit les clubs ou les fédérations, tous mettent en avant le rôle de la science pour améliorer les performances des sportifs tout en réduisant le risque de blessures par un suivi individualisé aussi bien pendant les entraînements que pendant les matchs.

a) La science au service du « sport spectacle »

Toutefois, en contribuant à repousser les frontières physiques et psychiques humaines, la science ne contribue-t-elle pas au développement du « sport spectacle » au détriment de la santé des sportifs ?

L'accompagnement scientifique des sportifs a permis de surcharger les calendriers des compétitions, comme en témoignent les trois exemples suivants.

Pour la saison 2024-2025, les footballeurs du Paris Saint-Germain ont participé à 31 matchs de Ligue 1, 6 matchs pour la Coupe de France, un match pour le Trophée des champions, 10 matchs pour la UEFA Champions League et 8 matchs pour la FIFA Club World Cup, soit plus de 50 matchs.

Les rugbymen du Stade toulousain ont participé à 33 matchs dans le cadre du Top 14 et de la Coupe d'Europe de rugby à XV, sans compter les 5 matchs du Tournoi des six nations auxquels ont participé les 13 joueurs du Stade toulousain sélectionnés dans le XV de France.

Les joueurs du Montpellier Handball ont participé à 58 matchs entre août 2024 et juin 2025, sans compter les matchs des jeux Olympiques de l'été 2024 et ceux de la Coupe du monde entre janvier et février 2025 pour les six joueurs du Montpellier Handball sélectionnés dans l'équipe de France masculine.

Dans un podcast récent86(*), Olivier Maurelli, responsable de la cellule R&D à la Fédération française de handball a expliqué qu'entre janvier 2024 et juin 2025, les joueurs de l'équipe masculine de France ont participé aux championnats d'Europe (janvier 2024), aux jeux Olympiques (été 2024) et aux championnats du monde (janvier 2025), en plus des matchs des championnats de France et de la Ligue européenne de handball, ce qui ne leur a pas permis de prendre plus d'une semaine de repos en près d'un an et demi de compétition.

Dans un autre domaine, les changements rendus possibles par la science dans la préparation physique et la nutrition ont conduit à une transformation physique significative des athlètes. Les rugbymen sont devenus plus grands et plus lourds. Par exemple, les trois-quarts centres, qui pesaient en moyenne environ 84 kg dans les années 1980, ont vu leur poids augmenter de manière significative, avec des joueurs atteignant plus de 100 kg, auxquels on demande de combiner rapidité et puissance. Les changements de morphologie augmentent l'intensité des chocs et conduisent à une incidence élevée de blessures. Des études rapportent des taux de blessures au rugby allant de 83,9 à 90,1 blessures pour 1 000 heures de jeu, avec une augmentation notable des blessures pendant les derniers quarts de matchs pendant lesquels la fatigue est plus prononcée.

On peut donc se demander si les espoirs mis dans la science pour prévenir et mieux traiter les blessures n'ont pas pour effet de conduire le monde du sport à s'exonérer d'une réflexion sur l'évolution des pratiques et, dans le cas du rugby notamment, sur le fait que le corps humain n'est pas fait pour encaisser de tels impacts.

b) Une prévention et une gestion des commotions cérébrales encore insuffisantes

En France, les commotions cérébrales restent encore mal connues dans le sport de haut niveau. Selon l'Insep, on estime à 200 000 par an le nombre de commotions cérébrales toutes disciplines confondues, mais il n'existe pas de recensement officiel généralisé. Au rugby, il y aurait une commotion cérébrale tous les deux matchs pour une équipe professionnelle. Au football, 19 à 25 % des buts sont marqués de la tête dans les compétitions internationales. Une commotion cérébrale intervient tous les 50 à 70 matchs87(*).

· Une reconnaissance tardive des conséquences à long terme des commotions cérébrales

Les commotions cérébrales sont des lésions traumatiques du cerveau dues à un choc direct au niveau de la tête, du cou ou de n'importe quelle autre partie du corps, induisant une force impulsive sur le cerveau. Cet impact entraîne des altérations biologiques qui sont à l'origine d'altérations fonctionnelles neuronales dont les manifestations cliniques peuvent survenir dès l'impact initial ou après quelques minutes ou quelques heures et se résolvent souvent spontanément dans les jours qui suivent.

La commotion est protéiforme : mal de tête, vertige, troubles de la vision, difficulté de concentration et de mémoire, amnésie, troubles de l'équilibre, démarche titubante, difficultés à se remettre debout, manque de coordination, confusion, somnolence. La perte de connaissance n'intervient que dans 15 % des cas. Les commotions cérébrales ont longtemps été sous-évaluées car il s'agit de blessures invisibles. Comme le faisait remarquer l'une des personnes auditionnées : « Il n'y a rien de cassé, il n'y a pas de sang. » Les études de neuro-imageries n'identifient pas systématiquement des lésions structurelles ou des anomalies.

Le risque majeur encouru par le sportif s'il n'interrompt pas son activité physique en cas de commotion est le syndrome du second impact. Lorsqu'un nouvel impact survient alors que les symptômes de la première commotion n'ont pas disparu, un oedème cérébral diffus peut se créer entraînant de graves séquelles, voire la mort.

Par ailleurs, à la suite d'une ou de plusieurs commotions cérébrales, des syndromes post-commotionnels peuvent persister au-delà de la période de récupération habituelle. Ces symptômes peuvent inclure des maux de tête, des étourdissements, des troubles de la concentration, des problèmes de mémoire, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil et une sensibilité à la lumière et au bruit. Longtemps, ces symptômes (en particulier le mal de tête, la sensibilité au bruit et à la lumière) ont été ignorés par les athlètes les plus à risque88(*) car ils n'étaient guère compatibles avec la culture viriliste à laquelle ils sont confrontés, centrée sur le muscle et la puissance, dans laquelle la douleur fait partie intégrante de la performance et le mal de tête et la dépression sont plutôt associés au genre féminin.

Les recherches sur le syndrome post-commotionnel prolongé ont fait apparaître que le fait d'être du sexe féminin, le nombre d'antécédents de commotion, la survenue d'une autre commotion le jour même, l'absence de sortie immédiate du terrain, le nombre important de symptômes dans les premières 72 heures, la présence d'une amnésie rétrograde et/ou antégrade sont autant de facteurs de risque qui majorent le risque de signes commotionnels persistants.

Enfin, les commotions cérébrales peuvent avoir des effets sur le vieillissement avec l'apparition de maladies neurodégénératives comme l'encéphalopathie chronique traumatique (ECT). Les symptômes de cette maladie peuvent inclure des changements de comportement, des troubles de l'humeur, des problèmes de mémoire et de cognition, ainsi que des symptômes moteurs similaires à ceux de la maladie de Parkinson. Les symptômes peuvent apparaître des mois ou des années après les traumatismes crâniens répétés. Toutefois, le diagnostic définitif de l'encéphalopathie chronique traumatique ne peut être posé qu'après un examen post mortem d'un échantillon du tissu cérébral, au microscope, car l'ECT ne cause pas d'anomalie macroscopique visible.

Si la boxe89(*) a été reconnue relativement tôt comme traumatogène pour le cerveau, il a fallu attendre les années 1990 pour que le caractère potentiellement dommageable pour le cerveau d'autres sports comme le football américain, le hockey sur glace ou la lutte, fasse l'objet d'un nombre croissant de publications aux États-Unis.

En 2002, le docteur Bennet Omalu, médecin légiste et co-fondateur du Barin Injury Research Institute, identifie l'encéphalopathie chronique traumatique dans le cerveau de l'ancien centre des Pittsburgh Steelers, Mike Webster, 50 ans, qui s'est suicidé90(*). En 2012, 4 500 anciens joueurs lancent une plainte collective contre la Ligue professionnelle de football américain (NFL), qu'ils accusent d'avoir dissimulé les risques des commotions cérébrales sur leur santé. Pour éviter un procès, la Ligue a accepté un accord prévoyant le versement aux victimes d'un milliard d'euros sur une durée de 65 ans.

À la fin de l'année 2023, plus de 200 anciens joueurs de rugby internationaux, affirmant souffrir de lésions cérébrales, ont assigné en justice World Rugby et les fédérations anglaise et galloise pour mettre en cause leur responsabilité dans leur état de santé.

Une étude rétrospective des causes des décès des joueurs de football américain portant sur plus de 3 000 cas montre que leur espérance de vie est plus longue que celle de la population générale. En revanche, le taux de décès de cause neurologique est trois fois plus important que celui observé dans la population générale et l'incidence des maladies d'Alzheimer et de Charcot est quatre fois plus élevée que dans la population générale.

En 2019, une étude91(*) a démontré le lien entre football professionnel et maladies neurodégénératives en étudiant les causes de décès chez les joueurs de football professionnels. En 2022, une étude92(*) comparable a été publiée concernant 9 693 joueurs de football professionnels français décédés entre 1950 et 2012, puis une étude suédoise93(*) portant sur 6 007 footballeurs suédois (dont 510 gardiens de but).

Ces trois publications présentent les mêmes éléments conclusifs : le joueur de football professionnel a une sous-mortalité globale par rapport à la population générale (notamment concernant les pathologies cardiovasculaires et les cancers pulmonaires) et une espérance de vie allongée. Mais le risque de mortalité par maladie neurodégénérative est multiplié par 1,46 chez les Suédois, 2,33 chez les Français et 3,45 chez les Écossais pour les anciens footballeurs professionnels. Le risque de démence d'Alzheimer est multiplié par 1,62 chez les Suédois, 4,08 chez les Français et 5,07 chez les Écossais.

Dans l'étude suédoise, les chercheurs ont pu distinguer entre les gardiens de but et les autres joueurs : les gardiens, qui ne se servent pratiquement jamais du jeu de tête, semblent épargnés par les maladies neurodégénératives, laissant entendre que les impacts répétés à la tête lors du jeu de tête pourraient avoir une grande part de responsabilité dans la genèse des maladies neurodégénératives, même si cette hypothèse n'a pas encore été démontrée.

Ces études soulèvent également la question des subcommotions94(*), dont les implications potentielles à long terme sur la santé cérébrale sont de plus en plus reconnues. Les subcommotions répétées, même si elles sont légères, peuvent avoir un effet cumulatif sur la santé du cerveau. Les subcommotions peuvent provoquer une inflammation du cerveau et des dommages aux cellules nerveuses, ce qui peut contribuer au développement de maladies dégénératives. Les traumatismes crâniens répétés sont associés à une accumulation de la protéine tau dans le cerveau, un marqueur caractéristique de l'encéphalopathie chronique traumatique. Or, il a été calculé que dans le football américain, un joueur moyen en National Football League reçoit en moyenne 1 000 coups de tête par an tandis qu'un joueur de football peut faire jusqu'à 1 500 têtes par an selon la position qu'il occupe.

Une étude95(*) menée par des chercheurs hollandais a évalué les performances cognitives de 84 footballeurs professionnels. Elle a constaté que les joueurs qui occupaient les positions d'arrière, plus soumis aux têtes répétées, obtenaient de moins bons résultats aux tests mesurant la vitesse d'exécution. Les mêmes chercheurs ont également évalué 53 joueurs professionnels en activité à qui ils ont fait passer des tests neuropsychologiques ainsi qu'une population d'athlètes pratiquant des sports sans contact96(*). Les tests mesurent la vitesse d'exécution. La mémoire visuelle était d'autant plus altérée que les joueurs avaient subi des commotions, et il existait comme dans l'étude précédente une corrélation en fonction du poste et du nombre de têtes. Il convient de remarquer que les joueurs en activité ne se plaignaient d'aucun trouble cognitif.

· Une gestion des commotions cérébrales variable selon les clubs, les disciplines et les niveaux de performance

Dans le rugby, plusieurs protocoles ont été successivement mis en place pour prendre en charge les commotions cérébrales des joueurs professionnels. Ces protocoles sont réévalués et complétés régulièrement.

Depuis 2012, un protocole commotion a été instauré pour permettre au corps médical d'examiner chaque joueur susceptible d'avoir subi une commotion cérébrale pendant une rencontre.

Trois questionnaires baptisés HIA (Head Injury Assessment) et comprenant notamment des tests de mémoire et d'équilibre sont prévus. Le HIA 1 est réalisé immédiatement au bord du terrain pour autoriser ou interdire le retour du joueur dans le match. Dans les trois heures qui suivent, le HIA 2 permet au médecin de réévaluer l'examen neurologique. Enfin, un nouvel examen par un neurologue (HIA 3) est prévu entre 48 heures et 72 heures après la blessure. Si la commotion est confirmée, le joueur a l'obligation de prendre une période de 12 jours minimum de repos. La date et les modalités de reprise de l'activité sont décidées par un consultant indépendant commotion cérébrale (ICC).

Le Protocole HIA est soutenu électroniquement par l'application Specialised Concussion Rugby Management (SCRM). L'application SCRM est utilisée par World Rugby pour le processus HIA dans le cadre des compétitions et permet l'enregistrement standardisé des évaluations HIA (de référence et après l'impact à la tête), des étapes et des évaluations individualisées de la rééducation, et de la consultation d'un consultant indépendant en commotion cérébrale si nécessaire.

Un observatoire des commotions cérébrales a également été créé afin de repérer les commotions cérébrales qui seraient passées inaperçues lors des rencontres du XV de France, du TOP 14 et de PRO D2 : chaque match est analysé dès la fin du week-end par un observateur indépendant qui remplit une fiche d'observation recensant les différents événements qui pourraient avoir provoqué une commotion cérébrale. Les informations sont ensuite centralisées. S'il y a doute sur une potentielle commotion cérébrale non vue durant la rencontre, un courrier est adressé au médecin de l'équipe du joueur concerné pour réaliser un diagnostic. Cet observatoire permet également de vérifier que les examens imposés (HIA 1, HIA 2 et HIA 3) sont bien enregistrés dans la base de données SCRM.

Un système de surveillance vidéo des joueurs a été mis en place dans lequel un médecin indépendant des deux équipes peut, en cas de suspicion de commotion cérébrale, avertir directement l'arbitre afin qu'il fasse sortir le joueur concerné pour être examiné. D'abord limité aux matchs du XV de France et du TOP 14, ce système a ensuite été étendu aux matchs de PRO D2.

En 2023, World Rugby a décidé d'imposer dans les compétitions élites et les championnats professionnels des protège-dents instrumentés97(*) qui détectent les impacts à la tête. En cas de suspicion de commotion cérébrale, le joueur est sorti du terrain pour examen.

Un important effort de sensibilisation est également réalisé auprès des joueurs, des entraîneurs, des médecins et des arbitres. À l'heure actuelle en France, le rugby est la discipline sportive dans laquelle la gestion des commotions cérébrales est la plus aboutie. Il a fallu néanmoins plus de 20 ans pour que cet ensemble de règles soit élaboré et respecté par les joueurs professionnels, même si certains progrès restent à faire98(*).

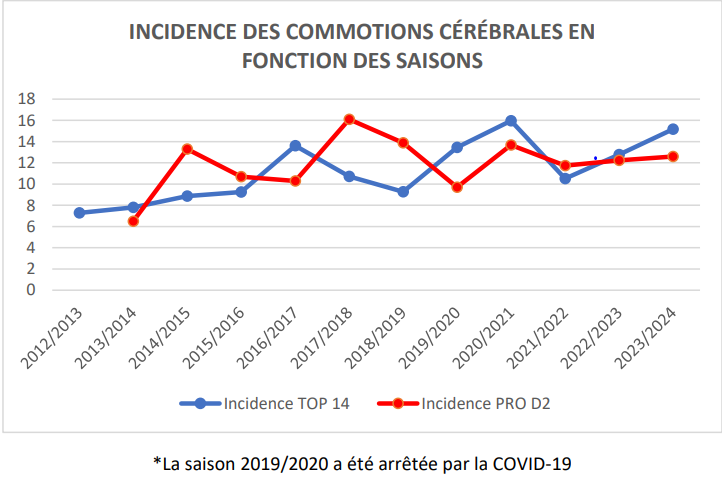

Le taux d'incidence des commotions cérébrales semble néanmoins en augmentation chez les professionnels, en particulier en TOP 14.

Source : Observatoire des commotions cérébrales

La Fédération française de rugby a également mis en place un protocole « commotion cérébrale » pour le rugby amateur.

Le « carton bleu » a fait son apparition lors de la saison 2017-2018 dans les compétitions de Fédérale 1 et Top 8 féminin ; à partir de la saison 2019-2020, il a été appliqué à toutes les compétitions fédérales et régionales.

Le carton bleu est donné à un joueur ou une joueuse lorsqu'un arbitre détecte un ou plusieurs signes évidents de commotion cérébrale ou suspecte une commotion cérébrale.

L'attribution d'un carton bleu entraîne la sortie définitive de l'aire de jeu.

Les signes de commotion cérébrale peuvent également être portés à la connaissance de l'arbitre par tout officiel de match. De même, l'encadrement technique peut décider de sortir définitivement de l'aire de jeu tout joueur montrant des symptômes de commotion.

Le signalement d'un carton bleu entraîne de facto, à compter du lendemain de la rencontre, un blocage de la licence sur le logiciel fédéral, un repos physique et cognitif complet de 24 heures minimum, ainsi qu'un arrêt des sports de contact d'au minimum 10 jours complets pour tout(e) joueur(se) âgé(e) de 19 ans et plus et d'au minimum 23 jours complets pour tout(e) joueur(se) âgé(e) de moins de 19 ans. Ce délai peut être porté à 21 jours ou 90 jours de repos, s'il s'agit de la deuxième ou troisième commotion cérébrale subie lors des 12 derniers mois.

Régulièrement, des campagnes de sensibilisation sont organisées pour faire connaître la règle du carton bleu et inciter les arbitres à l'utiliser. Néanmoins, en l'absence d'un médecin ou de surveillance vidéo, la détection des commotions cérébrales repose sur les arbitres, les entraîneurs et les coéquipiers, ce qui amoindrit l'efficacité du dispositif de prévention. Or, les joueurs amateurs représentent l'écrasante majorité des licenciés.

Un biais similaire entre joueurs professionnels et joueurs amateurs est observé pour d'autres disciplines.

Ainsi, la Fédération française de football a imposé un recensement strict des commotions cérébrales et de leur prise en charge pour les joueurs professionnels et les footballeurs des équipes de France : les informations doivent être transmises à la direction médicale de la fédération sous peine de sanctions financières.

Les clubs amateurs sont également soumis à une obligation de déclaration. Néanmoins, selon les informations fournies par la Fédération française de football99(*), « il existe un vrai biais déclaratif sur les feuilles de matches informatisées. Il n'existe pas de personnel médical ou de secouriste dans les clubs français tout niveau. Sachant que de nombreuses commotions peuvent devenir symptomatiques dans les 48 heures, elles ne sont pas comptabilisées comme blessure à la tête. Enfin, les commotions arrivant à l'entraînement ne sont pas comptabilisées. »

En ce qui concerne le basket-ball, il a fallu attendre 2019 pour qu'un protocole de gestion des commotions cérébrales soit mis en place pour les compétitions dépendant de la Ligue nationale de basket-ball. La présence d'un médecin référent est obligatoire pour chaque match. En cas de suspicion de commotion cérébrale observée par l'arbitre, il autorise le médecin à entrer sur le terrain pour effectuer le bilan et la prise en charge du joueur. Un protocole « commotion cérébrale » a été mis en place exigeant de la part du joueur commotionné un certificat de reprise du basket-ball en compétition avant tout nouveau match.

Lors des compétitions organisées par la Fédération française de basket-ball, la présence d'un médecin n'est pas obligatoire et donc pas systématique. En revanche, au début de la saison 2024-2025, tous les arbitres ont dû valider une formation en ligne sur la commotion cérébrale.

Le recensement des signalements de commotions cérébrales est effectué par les commissions médicales de la Ligue nationale de basket-ball et de la Fédération française de basket-ball pour les compétitions les concernant.

En ce qui concerne la Fédération française d'équitation (648 000 licenciés en 2024), il n'existe aucun recensement des commotions cérébrales, aussi bien pour les sportifs de haut niveau que pour les sportifs amateurs.

La Fédération française de handball a introduit à partir de la saison 2019-2020 pour tous les niveaux de jeu nationaux et territoriaux (hors professionnels) le carton blanc délivré par le juge arbitre en cas de suspicion de commotion cérébrale. Il fait alors entrer deux personnes autorisées pour examiner le joueur concerné. L'officiel responsable de l'équipe décide, au vu des symptômes constatés, s'il autorise son joueur a` reprendre le jeu. S'il ne l'autorise pas, le joueur concerné quitte aussitôt le banc de remplacement. Quelle que soit la décision prise par l'officiel responsable sur la reprise de jeu, celle-ci est consignée sur la feuille de match électronique. Dans les 24 à 48 heures suivant la remontée de la feuille de match signalant le carton blanc, un courriel type est adressé au joueur concerné (et a` ses représentants légaux s'il est mineur) pour l'informer qu'il fait l'objet d'une suspicion de commotion cérébrale lors d'un match et qu'il lui est préconisé de consulter dans les plus brefs délais son médecin traitant ou un médecin du sport compétent en commotion cérébrale.

Néanmoins, cette consultation n'est pas obligatoire et aucun certificat médical n'est exigé pour la reprise de l'activité sportive. Contrairement au rugby, la licence n'est pas bloquée. Une étude récente100(*) a montré qu'une faible proportion de joueurs ayant reçu un carton blanc allait consulter. Durant la saison 2023-2024, sur les 709 joueurs ayant reçu un carton blanc et ayant été identifiés comme à haut risque de commotion, seuls 153 ont déclaré une consultation. Sur ces 153, 59 avaient été arrêtés par leur médecin.

La Fédération française de judo a mis en place un protocole en cas de commotion cérébrale distinguant les licenciés de moins de vingt ans et les licenciés de plus de vingt ans, ainsi que les licenciés qui font partie d'une structure de projet de performance fédéral et les autres licenciés.

Depuis la saison 2024, un dispositif de déclaration informatique de suspicion de commotion cérébrale pendant la compétition ou l'entraînement a été mis en place. En cas de suspicion, un repos strict de 48 heures est imposé. À l'issue de ce repos, soit le médecin lève la suspicion de commotion cérébrale, soit il la confirme, ce qui implique un arrêt complet de l'activité de 7 à 21 jours selon les cas. Le déverrouillage de l'arrêt temporaire de la pratique lié à la commotion cérébrale ne peut intervenir qu'après un nouvel examen médical et la délivrance d'un certificat d'absence de contre-indication (CACI) à la pratique des activités physiques et sportives en général, y compris en compétition. Il est encore prématuré de tirer un bilan du dispositif mis en place compte tenu de son entrée en vigueur très récente.

En ce qui concerne les sports de glace, le recensement des commotions cérébrales a été initié seulement lors de la saison 2024-2025 et ne concerne pour l'instant que les sportifs de haut niveau. En juin 2025, un protocole de prévention des conséquences des blessures lors des compétitions, en particulier des commotions cérébrales, a été validé. Il prévoit la détection d'une éventuelle commotion cérébrale par l'officiel d'arbitrage et un secouriste formé, l'arrêt automatique de la compétition pour l'athlète concerné, sa prise en charge par la commission médicale, et le suivi des consultations médicales initiales et dans les mois suivant la blessure. La licence n'est pas suspendue automatiquement.

Pour les sportifs qui ne sont pas considérés comme des sportifs de haut niveau, la prévention des commotions cérébrales passe pour l'instant par l'information et la sensibilisation des présidents de clubs et la mise en place d'affiches par la commission médicale depuis la rentrée sportive 2025.

· Des changements de pratiques qui ne sont pas à la hauteur des avancées scientifiques

Les fédérations font souvent remarquer que les commotions interviennent majoritairement à la suite d'un fait de jeu, sans qu'une faute ne soit commise.

Selon la Fédération française de football, au cours des cinq dernières années, 70 % des commotions sont survenues après un fait de jeu sans faute sifflée par l'arbitre. Dans les matchs internationaux, selon l'UEFA, 65 % des blessures à la tête survenues en match de Ligue des champions ou en Europa League ne sont pas associées à une faute. D'autres statistiques précisent que les commotions interviennent dans 83 % des cas lors d'un duel aérien pour prendre le ballon de la tête avant son adversaire et dans 62 % des cas lors d'un contact tête contre tête.

Dans la réponse au questionnaire sur les commotions cérébrales envoyé à plusieurs fédérations, la Fédération française de basket-ball fait remarquer qu'« au basket, contrairement à d'autres sports collectifs, les circonstances de survenue des commotions cérébrales sont essentiellement la résultante de faits aléatoires et involontaires : contact accidentel entre deux joueurs ou joueuses (par exemple lors de la pose d'écrans), la chute sur le sol dur (après rebond ou « dunk »), un coup de coude involontaire, un contact violent avec le ballon... »

Néanmoins, le changement des règles peut avoir un impact sur les commotions cérébrales dans certaines disciplines sportives.

Dans le football, la décision prise en 2006 de sanctionner d'un carton rouge le jeu dangereux (coups de coude à la tête directs et délibérés) lors des contacts aériens a fait baisser le nombre de blessures à la tête de 29 %.

Dans le rugby, la réglementation a également été modifiée sur les plaquages hauts, sur la protection des joueurs dans les airs et sur la mêlée pour améliorer la sécurité des joueurs. D'autres mesures seraient nécessaires.

Comme il a été indiqué précédemment, les matchs de rugby professionnels faisant tous l'objet d'un enregistrement vidéo, il pourrait être envisagé d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les situations dangereuses et les éventuels comportements déviants. L'objectif serait d'apporter une aide à la décision aux arbitres pour sanctionner ces comportements, même en l'absence de commotion cérébrale.

Certains intervenants ont regretté des sanctions trop légères envers les sportifs ayant provoqué des situations dangereuses. Lors de son audition, Philippe Chauvin101(*) a fait remarquer qu'un joueur de rugby ayant fait l'objet d'une suspension pour jeu dangereux peut voir sa période de suspension réduite de moitié s'il présente des excuses. Par ailleurs, s'il fait un stage pour apprendre à plaquer, la durée de suspension est réduite d'une semaine. Selon lui, la réticence à sanctionner des joueurs compte tenu de l'impact financier éventuel pour leurs clubs conduit à une mauvaise application de l'article 9 alinéa 11 du règlement du World Rugby selon lequel « on ne doit rien tenter qui soit dangereux ou imprudent pour autrui ».

Ces propos doivent être nuancés. Certes, la commission de discipline a la possibilité de réduire la durée de suspension d'un joueur, mais chaque décision est prise en tenant compte de la gravité de la faute et des antécédents du joueur. S'il a déjà été sanctionné, la participation à un stage de sensibilisation n'aura pas d'impact sur la durée de sa suspension. Il en est de même si la faute est à la fois lourde et volontaire, même si le joueur exprime des remords.

En avril 2025, à la suite d'un nouveau choc à la tête causé par un ballon, alors même qu'elle avait interrompu sa carrière pendant près d'un an en raison d'une commotion cérébrale, la gardienne du Metz Handball Cléopâtre Darleux s'est indignée qu'une telle action ne soit sanctionnée que par deux minutes d'exclusion et a dénoncé un « protocole commotion bidon ».

Dans le rugby, certains préconisent une limitation du poids des joueurs afin de renforcer l'efficacité de la prévention des commotions cérébrales. En effet, les écarts de poids selon les positions et les équipes peuvent être considérables. Or, la masse et la vitesse d'un joueur influent directement sur la force de l'impact. À l'instar de la boxe ou du judo pour lesquels des catégories de poids ont été instaurées, une homogénéisation des gabarits en fonction des postes pourrait être instaurée dans le rugby, notamment pour les lignes arrière, afin de réduire l'intensité des collisions et les risques de blessure. Concrètement, le poids des ailiers pourrait être limité à 100 kg, pour éviter des impacts « inégaux » entre des joueurs de 130 kg et d'autres de 80 kg.

c) Les « coups de chaleur » d'exercice : un phénomène longtemps ignoré

Le coup de chaleur d'exercice est défini par une température corporelle centrale supérieure à 40 °C et des troubles neurologiques en lien avec un effort physique. Il reflète une production de chaleur dépassant les mécanismes de thermorégulation de l'organisme et s'observe le plus souvent lors d'exercices physiques intenses en milieu chaud et humide.

Une première phase, faite de symptômes non spécifiques (asthénie, crampes, céphalées, douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées) précède une phase où chaque système biologique peut présenter une défaillance plus ou moins sévère. Au niveau neurologique, l'atteinte est variable : elle peut débuter par des céphalées, une irritabilité et un état confusionnel pouvant aller jusqu'au coma. Une chute brutale du débit cardiaque peut être constatée. Une atteinte hépatique et une insuffisance rénale aiguë sont fréquentes. Les manifestations cliniques sont liées à l'induction d'une réponse inflammatoire systémique et à une coagulation intravasculaire disséminée déclenchées par le stress thermique intense, pouvant conduire à la dysfonction multi-organique, voire au décès.

La prise en charge immédiate du coup de chaleur d'exercice par l'induction d'un refroidissement rapide est impérative pour en éviter les conséquences catastrophiques.

Selon Nicolas Bouscaren102(*), praticien hospitalier en santé publique, le coup de chaleur d'exercice serait la deuxième cause de mortalité chez les sportifs. Certains chercheurs estiment qu'elle pourrait même être la première cause de mortalité mais son incidence serait sous-estimée car il s'agit d'une pathologie encore peu étudiée et susceptible de présenter les mêmes symptômes qu'un malaise cardiaque.

Certaines technologies sont développées pour lutter contre le coup de chaleur d'exercice, comme des casquettes ou des gilets réfrigérants pour freiner l'élévation de la température centrale.

Dans une optique de prévention, des capsules miniaturisées à avaler sont également mises sur le marché. Elles transmettent la température centrale en continu et permettent un suivi de l'athlète.

Néanmoins, cette pathologie reste encore largement méconnue du milieu médical comme du milieu sportif alors qu'elle devrait faire l'objet de campagnes de sensibilisation et provoquer une réflexion au niveau international sur l'adaptation des compétitions au réchauffement climatique.

Pendant les jeux Olympiques de Tokyo de 2021, la température ambiante a dépassé 34 degrés et le taux d'humidité a parfois atteint près de 70 %. Si une étude103(*) a montré que seul 1 % des athlètes avait été affecté par la chaleur, 50 des 174 participants (masculins et féminins) au marathon en ont subi les conséquences, avec vomissements ou évanouissement.

Les conditions extrêmes rencontrées régulièrement par les joueurs de tennis pendant l'US Open ou l'Open d'Australie (températures supérieures à 35 degrés avec plus de 70 % d'humidité) soulèvent également des interrogations sur les risques qu'ils encourent en dépit d'une préparation physique adaptée et une hydratation régulière.

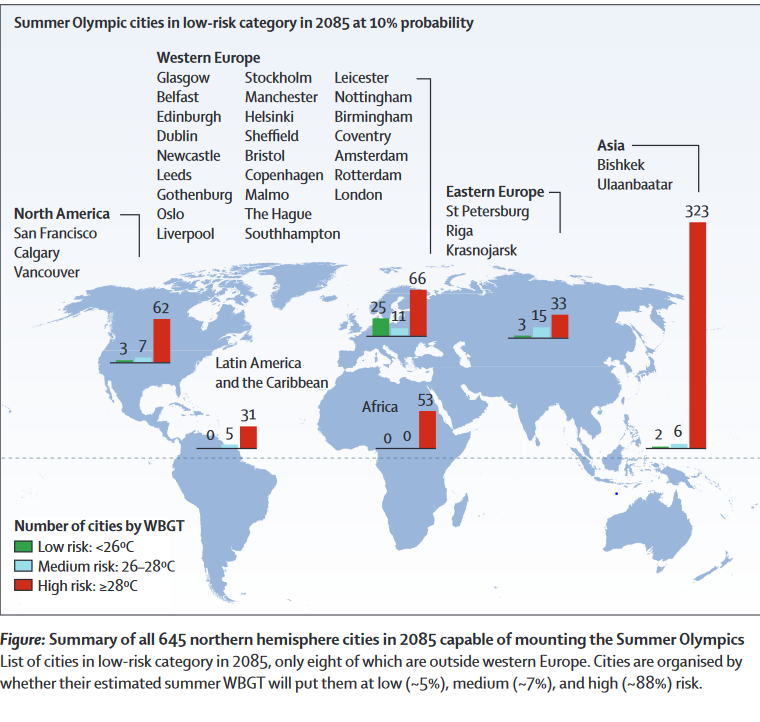

Dans une étude de 2016104(*), des chercheurs se sont intéressés aux villes de l'hémisphère nord susceptibles d'organiser des jeux Olympiques d'été d'ici la fin du siècle sans mettre en danger la santé des athlètes. Ils ont choisi l'épreuve du marathon, qui demande le plus d'endurance, comme critère principal et ont retenu uniquement les villes pour lesquelles la probabilité d'une température à l'ombre égale ou supérieure à 26 degrés est inférieure à 10 %.

D'ici 2085, seules 33 villes, dont 25 en Europe occidentale, répondraient à ce critère comme le montre le schéma ci-après.

D'autres solutions peuvent être retenues. Ainsi, lors des championnats du monde d'athlétisme à Doha au Qatar en 2019105(*), le départ du marathon a eu lieu à minuit pour éviter la chaleur, ce qui n'a pas empêché les marathoniennes d'être confrontées à une température ambiante de 32 degrés et une humidité de 74 %. 41 % d'entre elles ont abandonné (28 sur 68 participantes), contre seulement 11 % aux championnats du monde à Londres en 2017.

4. Les dérives vers le dopage et l'homme augmenté

a) Innovation technologique ou dopage ?

Certaines innovations technologiques permettent d'aller au-delà des limites des capacités physiques humaines et d'améliorer les performances.

La limite entre innovations technologiques et dopage est souvent mince et les innovations s'accompagnent souvent de polémiques. Les instances internationales s'interrogent alors sur la nécessité d'adapter la réglementation sur le matériel pour distinguer ce qui relève de l'aide au sportif de ce qui relève de l'avantage déloyal.

L'apparition en 2008 des combinaisons de natation en polyuréthane a contribué fortement à l'amélioration des performances des athlètes. Pendant deux ans, de nombreux records ont été battus grâce au polyuréthane qui offre au nageur une meilleure flottabilité et une meilleure glisse106(*). Toutefois, selon certains spécialistes, ces combinaisons apportent un bénéfice technique trop important au regard de la composante physiologique. Elles ont donc été interdites en 2010 et les records invalidés.

Par la suite, la Fédération internationale de natation a arrêté la liste des combinaisons et des maillots de bain homologués. Les combinaisons intégrales sont interdites en compétition quelle que soit leur composition. Les hommes peuvent nager avec un short cycliste et les femmes avec un vêtement à bretelles qui court des épaules jusqu'au-dessus du genou.

L'apparition à partir de 2016 de chaussures avec des lames de carbone et les modifications successives de la réglementation en athlétisme ont montré la difficulté de maintenir un équilibre entre innovation technologique et équité sportive.

Ces chaussures ont permis l'amélioration de l'ensemble des records mondiaux masculins et féminins sur toutes les distances, du 5 000 mètres au marathon. L'analyse fine des performances sur 10 kilomètres, en semi-marathon et lors des marathons entre 2012 et 2019 chez les vingt meilleur(e)s et les cent meilleur(e)s athlètes mondiaux montre que 2016 et surtout 2017 ont été deux années charnières. Les performances ont été systématiquement améliorées chez les hommes comme chez les femmes qui ont utilisé les chaussures à lame de carbone, et ceci de manière très claire chez les cent meilleurs mondiaux. Pour le marathon, les performances ont été améliorées et les temps de course abaissés de 2 % chez les femmes et de 1,2 % chez les hommes. Chez les femmes, les vingt meilleures mondiales ont amélioré leurs records de 2 minutes et 10 secondes en moyenne. En octobre 2019, Eliud Kipchoge équipé d'un nouveau prototype de chaussure avec trois lames de carbone, courait le marathon en moins de deux heures.

Face à la montée de la polémique sur l'avantage que procureraient les chaussures à lame de carbone, la Fédération internationale d'athlétisme a arrêté de nouvelles règles avant les jeux Olympiques de Tokyo.

En ce qui concerne les pointes utilisées sur piste, elle a réduit l'épaisseur maximale du drop (différence entre la hauteur de la semelle sous le talon et à l'avant-pied) à 20 millimètres quelle que soit la distance de la course. Cette limite est également valable pour les épreuves de saut.

Sur route (épreuves de course et de marche), l'épaisseur maximale est restée fixée à 40 millimètres. En revanche, une seule lame de carbone est autorisée et toute chaussure doit être disponible à l'achat sur le marché (en ligne ou en magasin) pendant une période de quatre mois, avant de pouvoir être utilisée en compétition.

Le dopage « technologique » change la nature du sport et biaise la compétition s'il n'est pas universellement partagé, il est donc essentiellement une question de règle et de convention.

b) Les nouvelles formes de dopage

Au-delà des réglementations fixées par les fédérations internationales pour limiter le dopage technologique, l'Agence mondiale antidopage élabore, harmonise et coordonne au niveau international les règles et les politiques antidopage dans tous les sports et tous les pays. Chaque année, elle définit une liste des méthodes et substances interdites qui est transcrite dans le droit français par décret. Au niveau national, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) met en oeuvre les actions contre le dopage.

Sont ainsi interdits les anabolisants (utilisés pour augmenter la taille des muscles), l'érythropoïétine (qui stimule la fabrication de globules rouges et augmente notamment la masse musculaire et l'endurance), l'hormone de croissance (qui augmente la croissance des muscles et limite la masse grasse), les modulateurs hormonaux et métaboliques comme l'insuline (qui peuvent soit limiter l'action des oestrogènes, soit favoriser la prise de masse musculaire), les bêta-2-antagonistes (qui augmentent les capacités respiratoires et présentent un effet anabolique sur les muscles), les diurétiques et les agents « masquants »107(*), les stimulants et glucocorticoïdes (qui optimisent les facultés intellectuelles, réduisent la sensation de fatigue et offrent une meilleure tolérance à la douleur), les narcotiques (qui permettent de masquer la douleur), les cannabinoïdes (qui améliorent le sommeil et le relâchement musculaire) ou encore les bêtabloquants (qui ont un effet relaxant et peuvent limiter les tremblements musculaires).

Les nouvelles techniques de lutte contre le dopage

La lutte contre le dopage a fait l'objet d'avancées significatives, notamment avec la méthode « Dried Blood Spot » et l'instauration du passeport biologique de l'athlète.

La technique du Dried Blood Spot (DBS) est une méthode de prélèvement sanguin utilisée dans la lutte contre le dopage. Elle consiste à recueillir quelques gouttes de sang, généralement collectées au bout du doigt ou dans le haut du bras, sur un papier filtre spécial où le sang est laissé sécher. Cette technique est moins invasive que les prélèvements veineux traditionnels et permet une conservation et un transport plus faciles des échantillons. En outre, les échantillons DBS sont plus stables, ce qui permet une analyse plus précise des substances dopantes, même après une période prolongée.

Le passeport biologique de l'athlète est un outil de suivi longitudinal qui compile les résultats de divers tests antidopage au fil du temps. Il permet de surveiller les variations des marqueurs biologiques individuels, ce qui peut révéler l'usage de substances ou de méthodes interdites. Il comprend généralement plusieurs modules :

- un module hématologique qui permet de surveiller les paramètres sanguins pour détecter l'utilisation de substances ou de méthodes qui améliorent le transport de l'oxygène, comme l'érythropoïétine (EPO). Ainsi, une augmentation inexpliquée d'un paramètre lié au module hématologique peut suffire à condamner un athlète même sans identification d'un quelconque produit ;

- un module endocrinien qui se concentre sur la détection de diverses hormones, comme l'hormone de croissance ;

- un modèle stéroïdien pour surveiller les concentrations de stéroïdes endogènes et détecter les anomalies qui pourraient indiquer l'utilisation de stéroïdes exogènes. Néanmoins, une anomalie ne sera pas toujours concluante et l'utilisation de la spectrométrie de masse isotopique peut être nécessaire pour prouver le dopage. Par exemple, pour distinguer entre la testostérone « endogène » et une version exogène, il faut connaître la composition en isotopes du carbone de la molécule. La molécule naturelle est plus riche en carbone 13 que son homologue végétale. Néanmoins, il existe déjà des testostérones de synthèse enrichies en carbone 13.

L'intelligence artificielle (IA) pourrait renforcer la panoplie des outils à la disposition des autorités publiques pour lutter contre le dopage108(*).

Dans le cas des nouveaux produits de synthèse, qui consistent souvent en des substances interdites légèrement modifiées, un appareil d'analyse aidé par l'IA pourrait repérer des composés très proches de produits bannis sans être inscrits eux-mêmes sur la liste officielle. Les laboratoires antidopage pourraient repérer plus facilement des anomalies. En s'appuyant sur des bases de données très larges comme il en existe maintenant, l'IA pourrait mettre en évidence des molécules comparables à des stéroïdes, à tel stimulant, etc. et alerter sur la possible présence d'un nouveau produit de synthèse. Par ailleurs, l'IA pourrait être utile pour traiter un grand volume de données rassemblant les performances des athlètes, leur géolocalisation - les pays et les sites d'entraînement dans lesquels le dopage est prépondérant sont connus - et aider à un meilleur ciblage des contrôles.

Néanmoins, en dépit des progrès réalisés par les agences de lutte contre le dopage pour déceler les substances illicites, de nouvelles formes de dopage apparaissent.

Au cours de leur audition109(*), les responsables de l'AFLD ont mentionné le dopage génétique qui implique la manipulation du matériel génétique d'un individu pour améliorer ses performances sportives. Contrairement aux méthodes traditionnelles de dopage qui utilisent des substances externes comme les stéroïdes ou les hormones, le dopage génétique vise à modifier l'expression des gènes pour augmenter la force, l'endurance ou la récupération musculaire.

Les techniques de dopage génétique peuvent inclure l'utilisation de thérapies géniques pour introduire ou modifier des gènes spécifiques. Par exemple, un gène souvent ciblé est celui qui code pour l'érythropoïétine (EPO), une hormone qui stimule la production de globules rouges, améliorant ainsi l'apport en oxygène aux muscles.

Le dopage génétique est difficile à détecter et à réguler, car il peut ne laisser aucun marqueur ou signature traçable dans les fluides corporels ou les tissus d'un athlète. Le dopage génétique peut également être impossible à distinguer des variations ou mutations naturelles des gènes ou de l'expression des gènes d'un athlète.

Le protocole d'une thérapie génique n'a cependant rien d'anodin. Ainsi, pour éviter le rejet par l'organisme du virus utilisé comme vecteur, des traitements immunosuppresseurs sont prescrits. Or, ils sont difficilement conciliables avec un entraînement intensif et de bonnes performances. En outre, pour un effet notable, la quantité de transgènes à injecter est importante.

Le dopage « cérébral » pourrait être une nouvelle forme de dopage visant à réduire la fatigue des athlètes. Comme l'activité du cortex latéral préfrontal tend à diminuer en cas de fatigue, des recherches sont entreprises pour stimuler artificiellement cette zone spécifique du cerveau afin de lutter contre la fatigue. Ainsi, la stimulation électrique transcrânienne directe (TDCS110(*)) est une technique non invasive qui utilise un courant électrique de faible intensité pour stimuler des zones spécifiques du cerveau. Ces techniques ont été développées à l'origine pour traiter la dépression, l'anxiété, les douleurs chroniques, mais elles pourraient être utilisés pour améliorer la performance. Elles reposent sur l'hypothèse qu'en stimulant électriquement les aires corticales, on pourrait favoriser la plasticité des réseaux neuronaux et faciliter certains apprentissages, ou bien inhiber des mécanismes de régulation de la douleur et de la fatigue. Bien qu'il n'y ait pas de preuve scientifique de son efficacité pour lutter contre la fatigue, cette technologie intéresse la communauté médicale et les industriels pour ses potentialités.

Ainsi, la TDCS pourrait être utilisée pour stimuler des zones du cerveau associées à la vigilance et aux fonctions cognitives, ce qui pourrait aider à réduire la sensation de fatigue mentale. En modulant l'activité neuronale dans des régions spécifiques, la TDCS pourrait aider à améliorer l'efficacité des réseaux neuronaux impliqués dans la gestion de la fatigue. Certaines études suggèrent que la TDCS a des effets positifs sur l'humeur, ce qui pourrait aider indirectement à réduire la fatigue, surtout si celle-ci est liée à des états dépressifs ou anxieux. Enfin, la TDCS pourrait avoir un impact sur la perception de l'effort, rendant les tâches physiques ou mentales moins fatigantes. Il convient de noter qu'à ce jour, aucune étude scientifique n'a été menée pour analyser les effets à long terme sur le cerveau de l'utilisation répétée et prolongée de la TDCS.

Le dopage « intellectuel » pourrait être encouragé par l'apparition de nouvelles molécules très proches, voire identiques aux peptides endogènes de notre cerveau et connues pour augmenter l'attention, ou bien favoriser la sécrétion d'endorphines et ainsi accélérer la récupération. Selon Michel Audran111(*), les traitements proposés pour la maladie de Parkinson pourraient également avoir un intérêt pour le dopage.

c) Vers une normalisation de l'homme augmenté ?

L'homme a toujours souhaité et tenté d'améliorer ses performances.

Cette possibilité qu'a l'être humain en bonne santé de s'améliorer a été démultipliée par les progrès de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie qui permettent non seulement de soulager et guérir des maladies, mais également de doper certaines capacités physiques et mentales.

Ainsi, de nombreux sportifs ont recours à la chirurgie réfractive pour améliorer leurs performances visuelles. Au golf, cette pratique a été lancée par Tiger Woods en 1999 et s'est généralisée non seulement chez un grand nombre de golfeurs, mais également dans des disciplines aussi variées que le biathlon, la course de fond, le beach-volley, le tennis, le football, le canoë, le cyclisme, la voile ou encore le bobsleigh.

Actuellement, des thérapies géniques sont envisagées pour traiter des dystrophies musculaires. L'IGF-1 est une protéine qui joue un rôle crucial dans la croissance et le développement musculaire. En introduisant l'ADN codant l'IGF-1 dans les cellules musculaires, les chercheurs espèrent stimuler la régénération musculaire et ralentir la progression de la dystrophie musculaire. Si cette thérapie s'avérait efficace, elle pourrait être utilisée non seulement pour éviter le déclin musculaire chez des patients sains mais également pour stimuler la régénération musculaire chez les sportifs de haut niveau.

L'effacement des frontières entre la médecine thérapeutique et la médecine d'amélioration soulève plusieurs questions éthiques : est-ce que des technologies peuvent être détournées de leur indication thérapeutique pour améliorer les performances de sportifs en bonne santé ? Est-ce que l'amélioration obtenue ne crée pas un avantage injuste vis-à-vis des autres athlètes et ne pourrait donc pas être considérée comme du dopage ?

Actuellement, la chirurgie réfractive n'est pas interdite, ce qui n'est pas sans soulever des interrogations sur le caractère subjectif des limites imposées entre innovation technologique et dopage.

Il convient de remarquer que certaines voix s'opposent à la politique de lutte contre le dopage en avançant les arguments suivants. D'abord, elle ne permet pas d'endiguer le dopage et créerait ainsi une distorsion de concurrence entre les athlètes qui respecteraient les règles et ceux qui utiliseraient des produits dopants. Ensuite, elle serait hypocrite dans un monde où le public exige sans arrêt de nouveaux exploits et de nouveaux records alors même que les capacités physiques des athlètes sont limitées.

C'est la raison pour laquelle certains défendent le concept de l'homme « augmenté » et prônent même l'organisation de compétitions « augmentées » qui autoriseraient le dopage afin de permettre aux athlètes de dépasser leurs propres limites. Le dopage serait alors considéré comme une technique parmi d'autres pour accroître ou mettre en valeur les différences qui sont décisives au cours d'une compétition donnée.

Les premiers jeux « augmentés » devraient se tenir à Las Vegas en 2026 avec une centaine de participants réunis autour de quelques disciplines valorisant soit la vitesse soit la force : l'athlétisme (100 mètres, 100 mètres haies et 60 mètres), la natation (50 mètres et 100 mètres en nage libre ainsi que le 100 mètres en papillon) et l'haltérophilie (épaulé-jeté et arraché).

Pour l'instant, cette initiative est largement critiquée aussi bien par les États que par la communauté sportive internationale. Il conviendra de voir si l'organisation de ces jeux aboutit et, le cas échéant, s'ils arrivent à « séduire » le public.

5. Le développement de pratiques pseudo-scientifiques

La préparation physique comme la préparation mentale constituent des facteurs déterminants dans l'amélioration des performances des athlètes. Toutefois, faute d'une régulation des métiers de l'encadrement sportif, ce secteur a vu fleurir de nombreuses pratiques pseudo-scientifiques qui relèvent souvent du charlatanisme.

Lors de son audition112(*), Mickaël Campo, maître de conférences en psychologie du sport à l'université de Bourgogne et responsable de la préparation mentale à la Fédération française de rugby, a regretté le vide juridique qui entoure le métier de préparateur mental, qui permet à n'importe qui d'exercer ce métier et de vendre des formations dont la qualité ne fait l'objet d'aucun contrôle. Il existe une multitude d'appellations - préparateurs mentaux, psychologues du sport, coach mental, entraîneur cérébral, accompagnateur de talent, etc. - qui correspondent plus à des positionnements marketing qu'à une distinction fondée sur des compétences validées scientifiquement. Les réseaux sociaux renforcent ce biais à travers des affirmations erronées et une communication confuse.

Les jeux Olympiques ont mis en lumière l'importance de la préparation mentale pour la performance et la santé mentale des athlètes, tout en révélant le retard de la France dans ce domaine. Cette situation a favorisé l'émergence de pseudo-experts s'autoproclamant préparateurs mentaux sans formation en psychologie du sport ou sur l'éthique de la pratique.

Les fédérations ont une autonomie décisionnelle dans l'élaboration de leurs orientations structurelles en matière de préparation mentale. Faute de réglementation au niveau national, certaines, comme la Fédération française de ski, ont créé leur propre système interne d'accréditation ou se sont rapprochées de la Société française de psychologie du sport afin de renforcer leur système d'accréditation, à l'instar de la Fédération française de rugby. Néanmoins, les orientations fédérales dépendent de décideurs souvent éloignés des spécificités de la psychologie du sport qui peuvent être séduits par des discours persuasifs plus que par des compétences certifiées. La préparation mentale peut ainsi être déléguée à des intervenants extérieurs dont le niveau d'expertise est au mieux inadapté, au pire inexistant.

Cette absence de réglementation du métier de préparateur mental peut entraîner des risques pour les athlètes et les entraîneurs à court et long terme d'autant que certains préparateurs mentaux peu scrupuleux tendent à confondre préparation et santé mentale. Le préparateur mental est chargé d'optimiser la performance, notamment en mobilisant tout ce qui est lié aux habiletés mentales de l'athlète. En revanche, il n'est pas compétent pour soigner d'éventuels troubles mentaux et émotionnels et doit alors orienter le sportif vers un psychologue qui s'occupera de l'accompagnement psychologique et sera responsable des interventions thérapeutiques.

La France dispose de solides formations universitaires en psychologie du sport113(*). Pourtant, en l'absence de carte professionnelle spécifique aux fonctions support dans lesquelles s'inscrit la préparation mentale, les étudiants diplômés de ces formations n'ont pas accès à un titre reconnu nationalement. Non seulement ils ne bénéficient d'aucune protection de leur statut, mais ils se retrouvent souvent évincés par des profils « formés » sur internet et mieux référencés sur les réseaux sociaux.

Le métier de préparateur physique souffre également de l'absence de carte professionnelle spécifique et de statut propre à cette activité. Il fait d'ailleurs l'objet d'un flot d'appellations allant du coach sportif au préparateur physique sans que les savoir-faire requis n'aient été arrêtés formellement, qu'il s'agisse de la maîtrise des données fondamentales de la physiologie de l'exercice, de la connaissance des techniques de renforcement musculaire (musculation traditionnelle, haltérophilie ; etc.), de la capacité à gérer les fondements méthodologiques de l'entraînement (périodisation, évolution dynamique des charges, etc.), de la maîtrise des techniques de récupération du sportif ou encore de la capacité d'assurer les conditions de réathlétisation du sportif en liaison avec l'équipe médicale afin de reconstruire progressivement la condition physique. Les formations universitaires Staps offrent ce socle de connaissances.

Lors de l'audition d'Olivier Maurelli, celui-ci a expliqué que 90 cartes professionnelles peuvent être actuellement utilisées pour être considéré comme préparateur physique, avec des disparités énormes en matière de formation et de compétences : certains peuvent avoir suivi une formation privée pendant trois week-ends tandis que d'autres ont fait cinq ans d'études et sont titulaires d'un doctorat.

Certaines structures professionnelles ont pris les devants : les préparateurs physiques employés et salariés à plein temps obtiennent le statut d'entraîneur et rejoignent le syndicat professionnel des entraîneurs associé à la fédération (Tech 15 pour le rugby par exemple). Certaines fédérations ont mis en place un « certificat de compétences spécifiques en préparation physique » qui oblige les professionnels souhaitant intervenir en clubs ou dans la fédération à passer un diplôme interne après une formation d'une année. D'autres fédérations, comme celles du basket-ball, du football et du handball, délivrent un diplôme de « préparateur physique spécialiste ».

Néanmoins, une harmonisation des formations et la reconnaissance officielle de la profession de préparateur physique par les pouvoirs publics à travers la délivrance d'une carte professionnelle seraient particulièrement souhaitables. Une formation commune universitaire faciliterait cette harmonisation des compétences, qui pourrait être complétée par des certificats de spécialisation accordés par les fédérations afin de tenir compte des besoins spécifiques des différentes disciplines sportives.

6. Une trop grande importance accordée aux données

Les données sont devenues omniprésentes dans le sport de haut niveau, que ce soit dans la détection des talents, dans la planification des entraînements ou dans la préparation des compétitions.

Néanmoins, elles doivent être utilisées avec discernement et rester une aide à la décision dans des contextes particulièrement complexes pour lesquels d'autres facteurs sont à prendre en compte. Ainsi, il arrive régulièrement qu'un entraîneur maintienne sur le terrain un joueur en dépit de biomarqueurs dégradés et que celui-ci s'avère particulièrement performant car les données ne tiennent pas compte des « habiletés mentales » du sportif qui sont en revanche connues de l'entraîneur.

L'utilisation des données ne doit donc pas réduire la capacité des sportifs et des entraîneurs, ceux-ci étant à même de prendre des décisions à partir de leurs connaissances et expériences.

L'omniprésence des données peut également entraîner une surcharge d'informations. Les sportifs et entraîneurs peuvent être submergés de données et de statistiques. Cela peut les empêcher de se concentrer sur les éléments clés de la pratique sportive. Dans ce cadre, le rôle du sport scientist est indispensable pour sélectionner les données qui ont un réel intérêt et les compiler de manière simple et intelligible.

Pour certains, la surutilisation des données peut conduire à une homogénéisation des jeux et à une « robotisation » des joueurs, dénaturant ainsi la beauté du sport qui réside dans l'inattendu et l'imprévisible.

* 77 Cressey et al., « Scholarly Olympics : how the games have shaped research », Nature, 536, 2016.

* 78 Audition du 27 février 2025.

* 79 Ryan et al., « Inequalities in the evaluation of male versus female athletes in sports medicine research: a systematic review », The American Journal of Sports Medicine, Volume 51, Issue 12, 2022.

* 80 Nathalie Boisseau, Martine Duclos, Michel Guinot, La femme sportive : spécificités physiologiques et physiopathologiques, 2009.

* 81 Exploring Menstrual Periods Of Women athletes to Escalate Ranking.

* 82 L'escrime, l'aviron, le football, le ski et le cyclisme.

* 83 RGPD, Article 6 : Licéité du traitement.

* 84 L'Insep justifie l'utilisation d'un « Athlete Management System » pour l'analyse posturale des sportifs à des fins de prévention des blessures et d'optimisation de la performance, par la mission d'intérêt public en application des dispositions de l'article R. 211-2 du code du sport. En effet, l'Insep participe à la politique nationale du développement des activités physiques et sportives particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique. À ce titre, il assure, en lien avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs de haut niveau. Les fédérations délégataires justifient elles aussi la collecte de données d'entraînement par la mission d'intérêt public en application du contrat de performance et du contrat de délégation (articles L. 131-15 et R. 131-28 et R. 131-28-1 du code du sport qui encadrent le contrat de performance et le contrat de délégation).

* 85 Les demandes d'équipement en GPS ou LPS ou encore les demandes d'Athlete management systems ne sont pas centralisées au niveau du ministère chargé des sports ou de l'Agence nationale du sport, ce qui permettrait d'imposer un seul interlocuteur face aux entreprises et de profiter de la taille du marché national pour négocier des conditions contractuelles plus favorables, à l'instar de ce qui est fait dans certains pays étrangers (à travers UK Sport au Royaume-Uni par exemple). À l'heure actuelle, chaque fédération et chaque club négocie directement avec lesdites entreprises.

* 86 Podcast Team Sports numéro 8 - Science en jeu, « Affiner l'art de l'entraînement », 17 juin 2024.

* 87 Dans la réponse de la Fédération française de football au questionnaire envoyé dans le cadre de la présente étude sur la détection et la prise en charge des commotions cérébrales, les statistiques avancées pour les trois dernières saisons sont les suivantes : le nombre de matches professionnels (L1, L2, Coupe de France, Coupe d'Europe) s'est élevé à 661 pour la saison 2024/2025, 840 pour la saison 2023/2024 et 867 pour la saison 2022/2023. Le nombre de commotions cérébrales identifiées a été respectivement de 10, 13 et 20.

* 88 Dans les disciplines telles que le rugby, le football américain, la boxe, la lutte, le judo.

* 89 Dès 1928, le Punch Drunk était décrit par Harrisson Martland, médecin légiste et passionné de boxe, chez des boxeurs atteints de démence, de dysarthrie et de syndrome cérébelleux. En 1937 était inventé le concept de dementia pugilistica, identifiant l'association entre des troubles cognitifs, une ataxie et un syndrome parkisonien. En 1973, Corsellis fait une description très précise de la démence pugilistique (J.A. Corsellis et al., « The aftermatch of boxing », Psychological Medicine, 1973).

* 90 J. F. Chermann, E. Orhant, D. Brauge, « Comment, en France, le rugby et le football ont permis de mieux prendre en charge la commotion cérébrale ? », La lettre du neurologue, Volume XXVIII, N° 6, juin 2024.

* 91 Mackay et al., « Neurodegenerative Disease Mortality among Professional Soccer Players », The New-England Medical Review and Journal, 381 (19), November 7, 2019.