C. UNE HAUSSE DE LA CONTRIBUTION FRANÇAISE AU BUDGET EUROPÉEN QUI DEVRAIT SE POURSUIVRE POUR BOUCLER LE CFP 2021- 2027

1. Une contribution sans précédent attendue en 2027

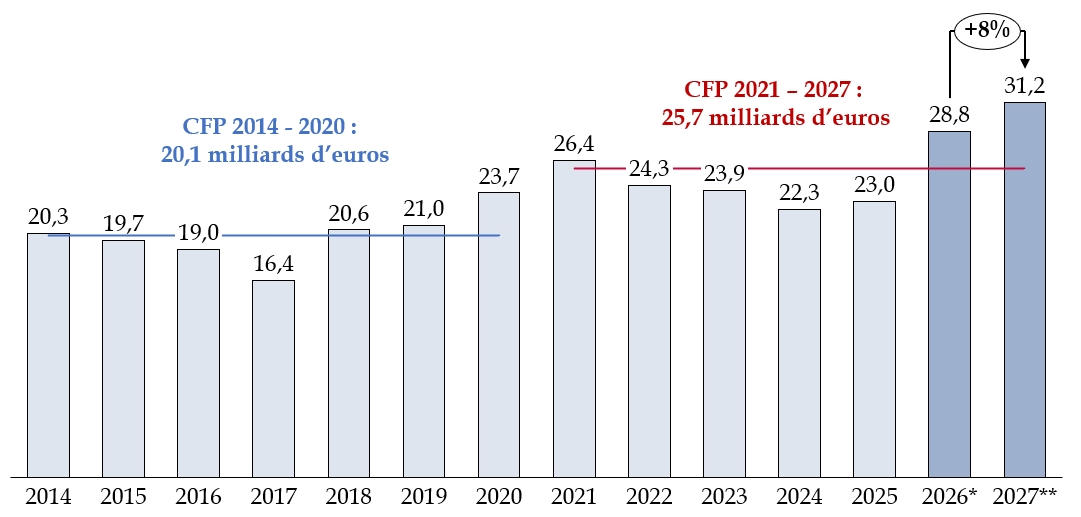

Évolution du montant du

prélèvement sur recettes

au profit de l'Union

européenne

(en milliards d'euros, en euros courants)

Note : * PLF 2026 ; ** estimation de la direction du budget

Source : commission des finances du Sénat, d'après la documentation budgétaire

Le niveau élevé de la contribution française attendue en 2026 trouve deux explications : un cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 qui attend plus de ses États contributeurs que le CFP précédent et un cycle financier qui concentre les paiements en fin de cadre.

Ce second effet de retour à la moyenne explique la forte hausse attendue en 2026, qui devrait encore s'accentuer en 2027, la contribution française atteignant alors 31,2 milliards d'euros, soit un effort supplémentaire de 2,4 milliards d'euros pour la France.

Dans l'absolu, le niveau élevé de la contribution française ne fait que refléter le niveau de financement convenu dans le CFP 2021-2027. Pour la France, ceci traduit une hausse du montant annuel moyen du PSR-UE, qui passe, en euros courants, de 20,1 milliards d'euros pour le CFP 2014-2020 à 25,7 milliards d'euros pour le CFP 2021-2027 (+ 28 %). Cette hausse reflète une progression en euros courants entre le CFP 2014-2020 (1,064 milliards d'euros) et le CFP 2021-2027 (1,215 milliards d'euros, (soit une hausse de 14 %), à laquelle il convient d'ajouter les 21,0 milliards d'euros de dépenses nouvelles issus de la révision du CFP de 2024.

En retraitant l'inflation, on observe en euros constants (prix de 2025) une hausse qui reste non-négligeable, le PSR-UE français passant de 23,9 milliards d'euros par an pour le CFP 2014-2020 à 26,5 milliards d'euros par an pour le CFP 2021-2027 (+ 11 %). Cette hausse est expliquée par les nouveaux besoins de l'Union et, surtout, est fortement accentuée pour la France par le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'un des principaux contributeurs de l'Union. Le Brexit a ainsi fortement redistribué la charge du CFP 2021-2027, la contribution du Royaume-Uni représentant chaque année autour de 12 % du budget de l'Union là où la contribution française oscillait entre 15 % et 16 %.

2. Le rattrapage des retards pris dans le décaissement des crédits continuera d'affecter les prochains budgets européens

Le retard pris dans le décaissement des crédits européens constitue un sujet récurrent, en particulier s'agissant de ceux accordés dans le cadre de la politique de cohésion. De fait, le démarrage plus lent que prévu d'un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) a notamment des répercussions sur l'ensemble de la période de programmation.

Ces retards ont été particulièrement observables concernant l'exécution des différents fonds de la politique de cohésion (Fonds social européen, Fonds européen de développement régional, Fonds de cohésion, Initiative pour l'emploi des jeunes ou le Fonds européen d'aide aux plus démunis). Le CFP 2014 a été particulièrement affecté par ces retards. Toutefois, au 31 juillet 2025, le taux d'exécution global des paiements s'élevait enfin 99,6 %, les crédits de l'enveloppe allouée à la politique de cohésion ayant pu être consommés à hauteur de 357 milliards d'euros (la France se situant en dessous de la moyenne avec un taux de 98 %).

À l'échelle de l'Union, ces retards s'expliquent par l'adoption tardive des règlements relatifs aux fonds de la politique de cohésion. À l'échelle française, ils sont plutôt liés au changement d'autorités de gestion nationales au début de l'application du cadre financier ainsi que par d'autres facteurs techniques (changement de logiciel) ou administratifs.

La période de programmation 2021-2027 a, elle aussi, connu un démarrage plus lent qu'attendu en raison de l'adoption tardive des règlements sectoriels. Le chevauchement des programmations ainsi que l'absorption des crédits de Next Generation EU sont également des facteurs de retard de démarrage de la programmation 2021-2027.

Le retard pris commence tout juste à être refait mi-2025. Ainsi, au 31 juillet 2025, seuls 42 milliards d'euros de l'enveloppe de crédits alloués à la politique de cohésion (FSE+, FEDER, FTJ et fonds de cohésion) avaient été décaissés à l'échelle de l'Union, soit un taux d'exécution globale en paiement de 11 % pour la programmation 2021-2027. Après un retard pris en début de période, la France se trouve désormais dans cette moyenne.

Exécution des fonds de cohésion

(en millions d'euros)

|

Pays |

Enveloppe 2021-2027 |

Exécution au 06/08/24 |

Taux d'exécution |

Exécution au 31/07/25 |

Taux d'exécution |

|

Luxembourg |

39 |

3 |

8 % |

9 |

23 % |

|

Finlande |

1 940 |

173 |

9 % |

396 |

20 % |

|

République Tchèque |

21 054 |

1 970 |

9 % |

4 294 |

20 % |

|

Danemark |

456 |

35 |

8 % |

90 |

20 % |

|

Suède |

1 725 |

108 |

6 % |

333 |

19 % |

|

Pays-Bas |

1 543 |

211 |

14 % |

281 |

18 % |

|

Lituanie |

6 274 |

365 |

6 % |

1 096 |

17 % |

|

Grèce |

20 540 |

1 688 |

8 % |

3 586 |

17 % |

|

Estonie |

3 369 |

284 |

8 % |

563 |

17 % |

|

Roumanie |

30 986 |

1 240 |

4 % |

4 725 |

15 % |

|

Chypre |

969 |

65 |

7 % |

141 |

15 % |

|

Pologne |

75 460 |

3 819 |

5 % |

9 109 |

12 % |

|

UE-27 |

377 748 |

19 194 |

6 % |

42 458 |

11 % |

|

France |

16 775 |

714 |

4 % |

1 877 |

11 % |

|

Bulgarie |

10 706 |

835 |

8 % |

1 150 |

11 % |

|

Hongrie |

21 730 |

1 747 |

8 % |

2 287 |

11 % |

|

Allemagne |

19 861 |

1 178 |

6 % |

2 011 |

10 % |

|

Slovaquie |

12 594 |

384 |

3 % |

1 223 |

10 % |

|

Lettonie |

4 434 |

202 |

5 % |

384 |

9 % |

|

Italie |

42 180 |

1 262 |

3 % |

3 589 |

9 % |

|

Slovénie |

3 242 |

139 |

4 % |

264 |

8 % |

|

Malte |

773 |

22 |

3 % |

60 |

8 % |

|

Autriche |

1 067 |

63 |

6 % |

80 |

7 % |

|

Belgique |

2 503 |

104 |

4 % |

184 |

7 % |

|

Irlande |

989 |

44 |

4 % |

64 |

6 % |

|

Portugal |

22 602 |

546 |

2 % |

1 418 |

6 % |

|

Croatie |

8 707 |

228 |

3 % |

417 |

5 % |

|

Espagne |

35 562 |

963 |

3 % |

1 369 |

4 % |

Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire

Si les autorités de gestion de chaque État membre ont fréquemment concentré leurs efforts depuis 2021 sur la clôture de la programmation 2014-2020 et la mise en oeuvre de la Facilité pour la relance et la résilience, la progression des décaissements devrait fortement s'accentuer, comme en atteste la forte hausse du PSR-UE en 2026.

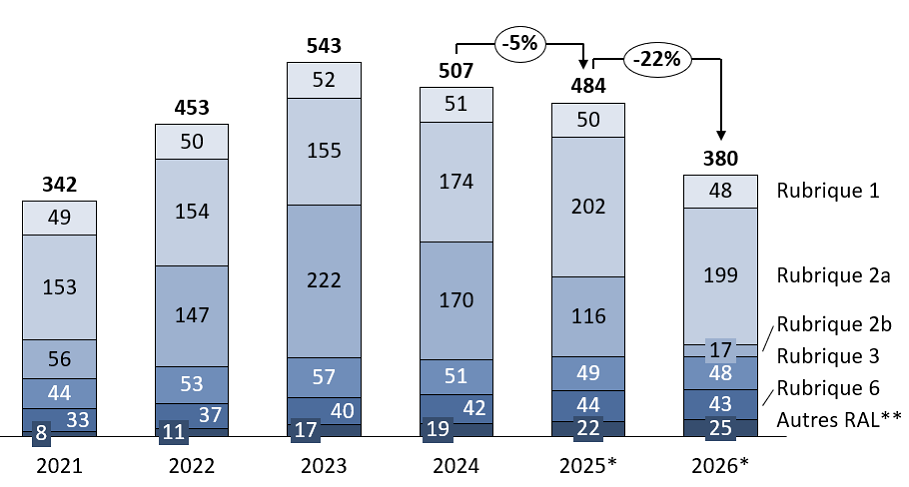

3. La problématique structurelle des reste-à-liquider (RAL)

Le « reste à liquider » ou RAL est un phénomène normal, conséquence de la structure et du fonctionnement du budget de l'UE, composé en grande partie de crédits dissociés en crédits d'engagement (CE) et en crédits de paiement (CP). Il correspond aux engagements pris par l'Union européenne qui n'ont pas encore été couverts par des paiements. À une date donnée, le stock de RAL mesure le besoin de crédits de paiement pour les années à venir, indépendamment des nouveaux engagements qui pourraient être pris.

Évolution des restes à liquider (RAL)

(en milliards d'euros, en fin d'année)

* estimation ; ** rubriques 4,5 et 7 et autres instruments financiers.

Rubriques : 1. Marché unique, innovation et numérique - 2a. cohésion économique, sociale et territoriale - 2b. résilience et valeurs - 3. ressources naturelles et environnement - 4. migration et gestion des frontières - 5. sécurité et défense - 6. voisinage et monde - 7. Administration.

Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire

L'augmentation conséquente observée en début de CFP s'explique principalement par le lancement des engagements de la programmation 2021-2027 et du plan de relance Next Generation EU. Après d'importantes progressions en 2021 (+ 13 %), 2022 (+ 33 %) et 2023 (+ 20 %), une baisse du RAL S'est amorcée depuis 2024. D'après les dernières estimations, le stock de RAL devrait peu diminuer en 2025 (- 5 %) avant de fortement décroître en 2026, expliquant le ressaut observé dans l'estimation de la contribution française au budget européen pour 2026. Le rapporteur spécial relève toutefois l'importance des RAL fin 2026, qui devraient représenter plus de la moitié de l'ensemble, maintenant une pression à la hausse sur les paiements futurs de l'UE.

Le ratio entre le RAL et les CP indique le temps nécessaire pour couvrir l'ensemble des engagements. Ainsi, fin 2025 il faut encore plus de cinq ans pour couvrir les engagements de la sous-rubrique 2a (cohésion économique, sociale et territoriale) et, en moyenne, entre deux et trois ans pour couvrir ceux de la rubrique 1 (compétitivité) ou des rubriques 4 (migration et gestion des frontières), 5 (sécurité et défense) et 6 (voisinage et monde).

Fin 2025, le montant des RAL équivaut toujours aux crédits de paiement de deux exercices complets, ce qui n'est pas soutenable dans le contexte budgétaire actuel. Le rapporteur spécial appelle donc à la vigilance sur cette question, afin que la contribution française ne connaisse pas un nouveau dérapage à la hausse.