LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Les rapporteurs spéciaux rejoignent les préoccupations de la Cour des comptes, et reprennent les recommandations qu'elle formule. Ils présentent par ailleurs les recommandations suivantes :

Recommandation n° 1 : Sanctuariser les crédits budgétaires dédiés au financement du réseau d'initiative publique de Mayotte, conformément à la volonté exprimée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)

Recommandation n° 2 : Définir un calendrier et une méthodologie clairs pour les travaux d'objectivation des coûts observés dans les réseaux d'initiative publique menés par l'Arcep, afin de favoriser la remontée d'informations fiables par les opérateurs d'infrastructures (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Recommandation n° 3 : Renforcer les droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet, en instaurant une suspension du paiement de l'abonnement, une indemnisation du consommateur et un droit de résiliation sans frais de l'abonnement (Législateur)

Recommandation n° 4 : Encourager et accompagner les collectivités locales dans leurs initiatives d'expérimentations de pratiques alternatives au mode STOC (sous-traitance à l'opérateur commercial) pour les raccordements finals à la fibre (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation)

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS

DES RAPPORTEURS

SPÉCIAUX

I. UN DÉPLOIEMENT ÉTENDU DE LA FIBRE MAIS EN VOIE D'ESSOUFFLEMENT, ALORS QUE LA FERMETURE DU RÉSEAU CUIVRE SE PROFILE

A. UN TAUX DE DÉPLOIEMENT IMPORTANT QUI MASQUE TOUTEFOIS DE FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES ET DES DIFFICULTÉS DE RACCORDEMENTS POUR CERTAINS LOCAUX

1. La mise en oeuvre du plan France très haut débit repose sur un découpage zonal complexe

Le plan « France très haut débit » (PFTHD), annoncé en 2013, porte l'objectif d'une couverture totale du territoire par la fibre optique à l'horizon 2025. Il s'appuie sur l'articulation entre initiatives privées et publiques au sein de catégories de zones dont le découpage est relativement complexe :

- les zones très denses relèvent de l'initiative privée. Aucun engagement contraignant ne s'impose aux opérateurs dans ces zones, les pouvoirs publics ayant anticipé que la libre concurrence devait permettre d'y garantir le déploiement de la fibre. Elles comptent 106 communes et représentent près de 6,5 millions de locaux.

- les zones dites « moins denses » (ZMD) sont les zones dans lesquelles l'initiative privée n'est pas réputée rentable pour les opérateurs privés. Ces derniers peuvent néanmoins y mener également des projets sans financement public, et prennent dans ce cadre des engagements contraignants. Définies « en creux » par rapport aux zones très denses, elles représentent environ 30,7 millions de locaux.

La ZMD se décompose donc elle-même en une ZMD d'initiative privée et une ZMD d'initiative publique :

- dans la ZMD d'initiative privée, le déploiement de la fibre optique est effectué aux frais des opérateurs sur la base d'engagements pris avec l'État. Il s'agit des zones d'appel à manifestation d'intentions d'investissement (AMII) ;

- dans la ZMD d'initiative publique, les collectivités doivent s'associer dans leur projet de déploiement à l'échelle au moins départementale pour bénéficier d'un soutien de l'État, dans le cadre de réseaux d'initiative publique (RIP). Il existe par ailleurs des zones pour lesquelles le Gouvernement a autorisé, à compter de 2018, les collectivités territoriales à accélérer les déploiements de la fibre optique via des appels à manifestation d'engagement local (AMEL) afin que des opérateurs privés déploient, sur leurs fonds propres, la fibre optique, dans le cadre d'engagements qui leur sont opposables, sur le modèle des engagements en zones AMII. Sans la création des zones AMEL, les déploiements en question auraient dû être à la charge des collectivités, via la création d'un RIP.

2. Un déploiement rapide qui place la France au premier rang des pays européens en matière de couverture très haut débit fixe

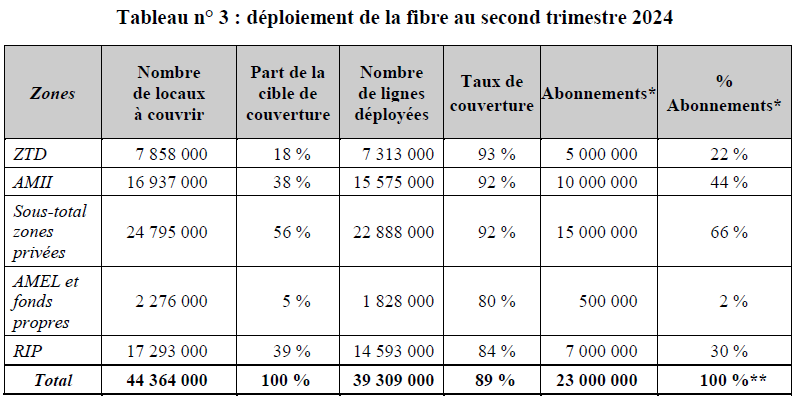

Le taux de couverture du territoire par la fibre optique s'élève en 2024 à près de 90 %, ce qui conduit la Cour des comptes à présenter le PFHDT comme un succès. Les rapporteurs se félicitent de cette large couverture, qui place aujourd'hui la France comme le premier pays européen en termes de taux de couverture, alors qu'un juin 2015, elle se positionnait au 26ème rang avec seulement 45 % des foyers couverts en très haut débit fixe.

Par ailleurs le nombre d'abonnements à la fibre optique s'établit désormais à 23,7 millions, alors que les juridictions financières relevaient, dans un premier bilan du PFTHD réalisé en janvier 2017, que les bénéficiaires finaux, qui s'élevaient à l'époque à 4,8 millions, restaient très peu nombreux1(*).

Déploiement de la fibre au second trimestre 2024

* abonnements souscrits à fin juin 2024

** total arrondi

Source : Cour des comptes d'après les données de l'ARCEP

3. Une couverture territoriale hétérogène et un déploiement qui tend à s'essouffler

Le haut niveau de couverture masque toutefois de fortes disparités en fonction des territoires. En zone dense, le déploiement atteint, à la fin du premier semestre 2024, un niveau de 93 %, légèrement supérieur à celui de la zone AMII, qui s'élève à 92 %. Le taux de déploiement en zone d'initiative privé dépasse donc substantiellement celui des zones AMEL qui s'élève à 80 %, et celui des RIP, qui atteint 84 %.

En outre, la forte dynamique initiale du déploiement de la fibre tend à s'essouffler, en particulier dans les zones les plus denses, pourtant les plus rentables pour les opérateurs privés. La Cour des comptes met en évidence l'existence de poches de basse densité dans ces zones, faute d'engagements contraignants opposables aux opérateurs d'infrastructures chargés de réaliser les déploiements. D'après la Cour, « la présence forte d'immeubles de petite taille, interdisant l'implantation des points de mutualisation à l'intérieur des bâtiments, ou le caractère plus diffus de l'habitat », conduirait à ce que « l'opérateur d'infrastructures dépriorise le déploiement, en l'absence d'engagement sanctionné par l'Arcep ». Cette situation entraîne des délais de déploiement plus importants et difficilement compréhensibles par la population de ces territoires.

Dans ce contexte, il apparait nécessaire que les pouvoirs publics disposent des leviers contraignants pour inciter les opérateurs à relancer la dynamique de déploiement dans les zones denses. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à la recommandation de la Cour des comptes, selon laquelle « une nouvelle concertation ouverte par l'État avec les opérateurs concernés » doit être prévue dans le but de « renforcer leurs obligations sur ces territoires bien délimités, en associant les représentants des collectivités territoriales. » À défaut, « une modification du cadre législatif permettant à l'Arcep d'imposer des obligations dans ces zones pourrait s'avérer nécessaire ».

En tout état de cause que l'Arcep devrait se saisir de ses prérogatives pour faire respecter pleinement les engagements contraignants des opérateurs, quelles que soient les zones concernées. Il ressort en effet des auditions des rapporteurs spéciaux que l'Arcep ferait preuve d'une certaine réticence à mobiliser pleinement son pouvoir de sanction à l'égard des opérateurs. Celui-ci n'a en effet été mobilisé qu'à deux reprises en zone AMII en 2024, à l'égard d'Orange et d'XpFibre, qui ont reçu de la part de l'Arcep une injonction de respecter leurs obligations de complétude des déploiements de fibre optique d'ici au 31 décembre 2025. En zone AMEL, deux procédures de mise en demeure sont à l'instruction pour la Nièvre et la Savoie.

4. Les difficultés spécifiques liées aux raccordements dits « complexes »

L'existence de raccordements dits « complexes » est également, dans toutes les zones, un facteur de ralentissement du déploiement. L'effectivité de l'accès à la fibre se heurte parfois à des lacunes des infrastructures rendant difficile voire impossible le raccordement à la fibre de certains usagers. D'après la Cour des comptes, ces raccordements complexes ont pour principaux points communs l'absence de traitement aisé et industrialisable, en raison d'anomalie sur le génie civil, les difficultés à coordonner des travaux entre le domaine public et le domaine privé, ou le refus de tiers privés ou publics.

Les raccordements complexes sont par essence particulièrement couteux puisqu'ils nécessitent souvent des travaux de génie civil importants, que les opérateurs sont peu enclins à réaliser. La Cour des comptes considère qu'une « estimation du nombre et du coût total de ces raccordements est délicate en l'absence de recensement systématique par les opérateurs commerciaux ». Toutefois, le Conseil général de l'économie a estimé le coût des raccordements complexes en domaine privé entre 758 à 991 millions d'euros. En ce qui concerne le domaine public, la Banque des territoires évalue le coût de ces raccordements entre 600 millions et 2 milliards d'euros.

Une enveloppe de 16,1 millions d'euros - modeste au regard des montants évoqués supra - a été votée dans la loi de finances initiale pour 2025 sur le programme 343 « Plan France très haut débit » afin de financer un dispositif expérimental de soutien budgétaire aux travaux de génie civil relatifs aux raccordements complexes dans le domaine privé. D'après les informations transmises par la direction générale des entreprises (DGE) aux rapporteurs spéciaux, les travaux de définition des paramètres de cette expérimentation seraient actuellement en cours et devraient aboutir avant la fin de l'année 2025. Il est essentiel que cette expérimentation puisse se concrétiser dès cette année, afin que l'opportunité d'une généralisation d'un tel dispositif soit rapidement étudiée.

S'agissant de la zone d'initiative publique, une enveloppe de 150 millions d'euros a été inscrite en 2021 sur la mission « Plan de relance », afin de financer des raccordements finals nécessitant des travaux de génie civil pour garantir des possibilités de raccordement des locaux sur le domaine public. Ces crédits sont mobilisés dans le cadre d'un appel à projet « Création d'infrastructures de génie civil nécessaires aux raccordements finals », pilotés par l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Ce dispositif propose un soutien financier à hauteur de 12,5 % des coûts d'étude et de travaux portées par les collectivités. L'engagement de ces crédits a été réalisé en deux temps, à hauteur de 88,7 millions d'euros en 2022 et de 61,3 millions d'euros en 2023. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à cette initiative, mais s'étonnent du très faible niveau de consommation des crédits près de quatre ans après la création de dispositif. En effet seuls neufs dossiers ont été instruits par l'ANCT à ce stade, pour un montant total de 18,6 millions d'euros effectivement consommés. Lors de la présentation du rapport de la Cour devant la commission des finances le 2 avril 2025, le directeur général de l'ANCT a indiqué que ce faible taux de consommation s'explique surtout par le fait qu'« il s'agit de dossiers délicats, puisque l'opérateur et les collectivités doivent négocier pour obtenir une participation du privé à ces raccordements, ce qui rallonge les délais ». L'ANCT a toutefois constaté qu'un certain nombre de territoires potentiellement concernés ne l'avait pas encore saisie pour bénéficier de cette enveloppe. Les rapporteurs spéciaux invitent donc l'ANCT à sensibiliser de nouveaux les collectivités concernées, afin de s'assurer qu'elles aient pleinement connaissance de l'existence de ce dispositif. En tout état de cause, et comme le souligne la Cour des comptes, une nouvelle impulsion de l'ensemble des acteurs du PFTHD sera nécessaire pour traiter la question des raccordements complexes dans les domaine public et privé et mieux communiquer sur les dispositifs d'aides existants.

En résumé, s'il convient de se féliciter du volontarisme affiché par les pouvoirs publics pour le déploiement rapide de la fibre sur le territoire, les rapporteurs spéciaux estiment qu'il est bien trop tôt pour donner un satisfécit au PFTHD. Il n'est en effet pas acceptable, dans un contexte de numérisation croissante des services publics, que des pans entiers de la population soient privées d'accès à la fibre, faute d'engagement de déploiement contraignant à l'égard des opérateurs ou de possibilité de raccordement effectif à la fibre, alors même que l'État s'est engagé à un déploiement de la fibre sur 100 % du territoire à l'horizon fin 2025.

Les rapporteurs spéciaux relèvent par ailleurs que le recours à la technologie satellite est souvent avancé comme un moyen d'attendre la mise en service de la fibre ou de fournir un accès effectif au très haut débit, faute de possibilité de raccordement. Cette technologie alternative ne peut toutefois constituer qu'une solution transitoire. Elle ne présente en effet pas les mêmes garanties que la fibre en matière de qualité du débit, et pose un vrai problème de souveraineté, ce marché étant aujourd'hui dominé par des entreprises étrangères telles que Starlink.

* 1 Cour et chambres régionales des comptes, Les réseaux fixes de haut et très haut débit : un premier bilan, rapport public thématique, janvier 2017.