C. LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE CONDITIONNE L'ACCEPTABILITÉ DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les auditions des rapporteurs ont permis de constater que l'acceptabilité de l'économie circulaire est conditionnée à l'impact des obligations sur la compétitivité économique. Comme l'a souligné par exemple la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD), de nombreux acteurs économiques considèrent qu'à ce stade, la performance environnementale a été privilégiée dans la régulation des filières REP sans suffisamment prendre en compte l'impact de l'économie circulaire sur la performance économique.

1. Une augmentation exponentielle des écocontributions, source d'inquiétudes et de distorsions économiques

Les acteurs économiques entendus, dont notamment France Industrie et le Medef, ont fait part de leurs inquiétudes face au coût économique croissant des filières REP, qui apparaît insuffisamment évalué lors du vote de la loi Agec de 2020.

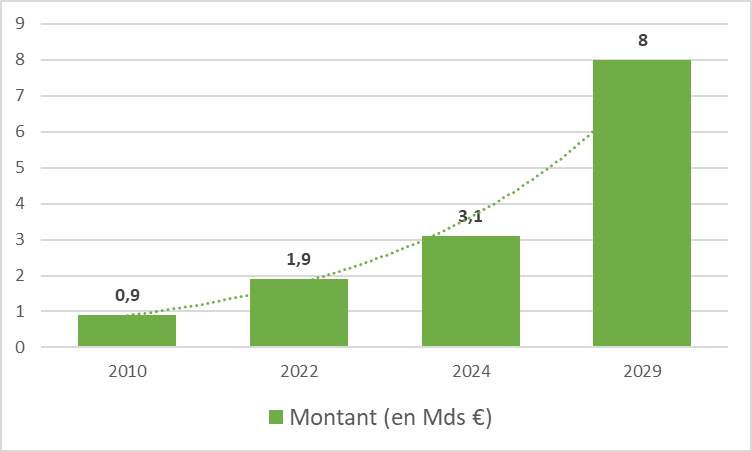

Pour les filières existantes, la loi Agec s'est ainsi traduite par un quasi-doublement des écocontributions du fait de l'extension des obligations (fonds réparation et réemploi, prise en charge du nettoiement, lutte contre les dépôts sauvages...). À l'horizon 2029, les écocontributions devraient ainsi atteindre 8 milliards d'euros, contre 900 millions d'euros en 2010, soit une multiplication plus de 8 en moins de 20 ans due à un élargissement du nombre de producteurs concerné et à une augmentation des écocontributions.

Évolution du montant total des

écocontributions

(constatée pour 2010 et 2022,

projetée pour 2024 et 2029)

Source : CATDD, à partir des données de la DGPR

À titre d'exemple, pour la filière REP des déchets, équipements électriques et électroniques (DEEE), l'intégration au cahier des charges des évolutions de la loi Agec de 2020 fait passer le montant des écocontributions de 382 millions d'euros en 2023 à 550 millions d'euros en 2025, en raison du renforcement des objectifs de collecte et de recyclage, de la création de fonds réemploi et réparation, et de l'obligation de financement de projets de recherche et développement. Comme le souligne l'éco-organisme de la filière REP DEEE Ecologic, l'acceptation de cette augmentation est « d'autant plus difficile que les justifications environnementales de ces augmentations ne sont pas démontrées et que les producteurs soupçonnent du gaspillage »25(*).

Cette hausse exponentielle engendre, comme le relèvent le Medef et France Industrie devant les rapporteurs, un manque d'acceptabilité de la part des producteurs, qui ne perçoivent pas une amélioration équivalente des performances environnementales des filières.

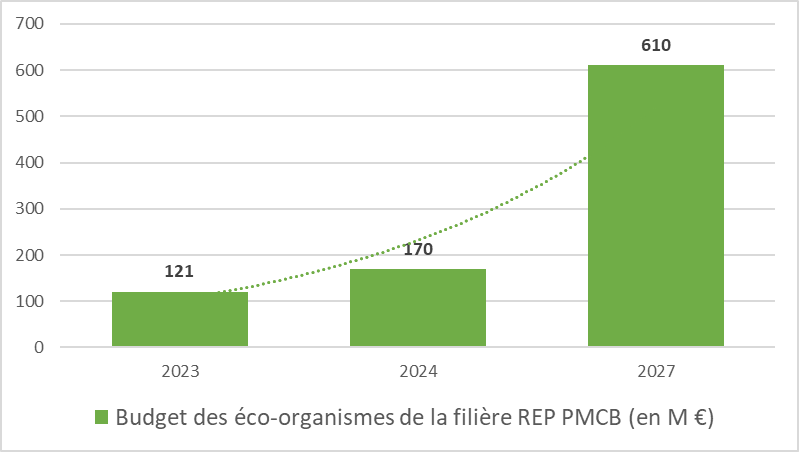

Pour les acteurs de la nouvelle filière REP PMCB, le manque d'acceptabilité économique est particulièrement fort en raison d'une trajectoire économique difficilement soutenable pour les acteurs économiques du secteur, comme le dénoncent les éco-organismes agréés26(*) et certaines organisations professionnelles, comme Coedis27(*), qui représente les entreprises de la distribution professionnelle spécialisées dans l'approvisionnement au second oeuvre du bâtiment.

Budget des éco-organismes de la

filière REP PMCB

(constaté pour 2023 et 2024,

projeté 2027)

Source : CATDD à partir des données de la DGPR

Le coût de l'économie circulaire est par ailleurs plus substantiel que celui des écocontributions, en raison d'une charge administrative liée à la mise en conformité aux exigences de la loi Agec de 2020. À titre d'exemple, pour le groupe Fnac-Darty, le coût administratif lié à la mise en conformité avec la loi Agec de 2020 est ainsi estimé à 1,5 million d'euros par la Fevad28(*).

Au-delà de l'impact économique direct, ces écocontributions sont source de distorsions de concurrence, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale.

Les écocontributions peuvent tout d'abord favoriser certains produits par rapport à d'autres. Ainsi, comme le relève la Fédération nationale du bois (FNB), le barème des écocontributions de la filière REP PMCB tend structurellement à défavoriser le bois-construction, pourtant matériau plus vertueux environnementalement, par rapport aux autres matériaux de même catégorie : en 2023, le barème moyen d'écocontributions s'élève à 7,6 euros par tonne pour le bois-construction, contre 5 euros par tonne en moyenne pour les matériaux non inertes de la filière. La proposition de loi de Mme Anne-Catherine Loisier visant à rééquilibrer la filière REP PMCB au profit des produits du bois29(*), adoptée le 15 mai 2025 par le Sénat, vise précisément à répondre à cette problématique. Ce texte propose d'instaurer un mécanisme de juste répartition de l'effort financier attendu des différents matériaux, au profit des matériaux les plus performants en matière d'économie circulaire, en visant particulièrement le bois-construction.

Les rapporteurs appellent la poursuite de la navette parlementaire de ce texte, très attendu par la filière bois, et à son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, afin d'assurer une répartition plus équitable des efforts entre les matériaux.

2. La fraude de certains producteurs réduit l'acceptabilité de l'économie circulaire

a) Une fraude qui reste conséquente, en dépit des améliorations permises par l'article 62 de la loi Agec de 2020

La principale distorsion de concurrence relative à l'économie circulaire concerne la fraude aux écocontributions : il arrive en effet que des producteurs ne s'acquittent pas de leurs obligations relatives à l'économie circulaire, soit en ne s'enregistrant pas auprès d'un éco-organisme soit en établissant auprès de l'éco-organisme de fausses déclarations --. Ces « passagers clandestins », ou « free riders », bénéficient alors d'un avantage comparatif par rapport aux producteurs respectueux du cadre légal.

Alors que la part des écocontributions tend à devenir de plus en plus importante dans le prix du produit, la distorsion de concurrence avec les récalcitrants risques de nuire fortement à l'acceptabilité globale du dispositif.

Le contrôle et la sanction des fraudeurs : une procédure qui repose sur une coopération entre éco-organismes et administration

L'article R. 541-120-1 du code de l'environnement assigne aux éco-organismes une mission de sensibilisation des producteurs à leurs obligations de responsabilité élargie, et les charge d'établir des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées.

En application de cette disposition, les éco-organismes transmettent à la DGPR des dossiers permettant de lancer la procédure de sanction prévue à l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement :

- le ministre chargé de l'environnement met en demeure la personne intéressée, qui dispose d'un mois pour présenter ses observations ;

- par une décision motivée, le ministre chargé de l'environnement peut ensuite prononcer une amende administrative qui ne peut excéder, par unité ou par tonne de produits concernés, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 pour une personne morale. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 euros ;

- dans le cas où le producteur ne dispose pas d'un identifiant unique, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner en plus le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 euros.

L'article 62 de la loi Agec de 2020 a renforcé la lutte contre la fraude aux écocontributions en prévoyant :

- à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement qu'une interface électronique est soumise aux obligations de responsabilité élargie des producteurs, sauf lorsque l'interface justifie que le tiers producteur a déjà rempli ces obligations ;

- à l'article L. 541-10-10 du même code un identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de REP et qui peut être demandé par l'acheteur.

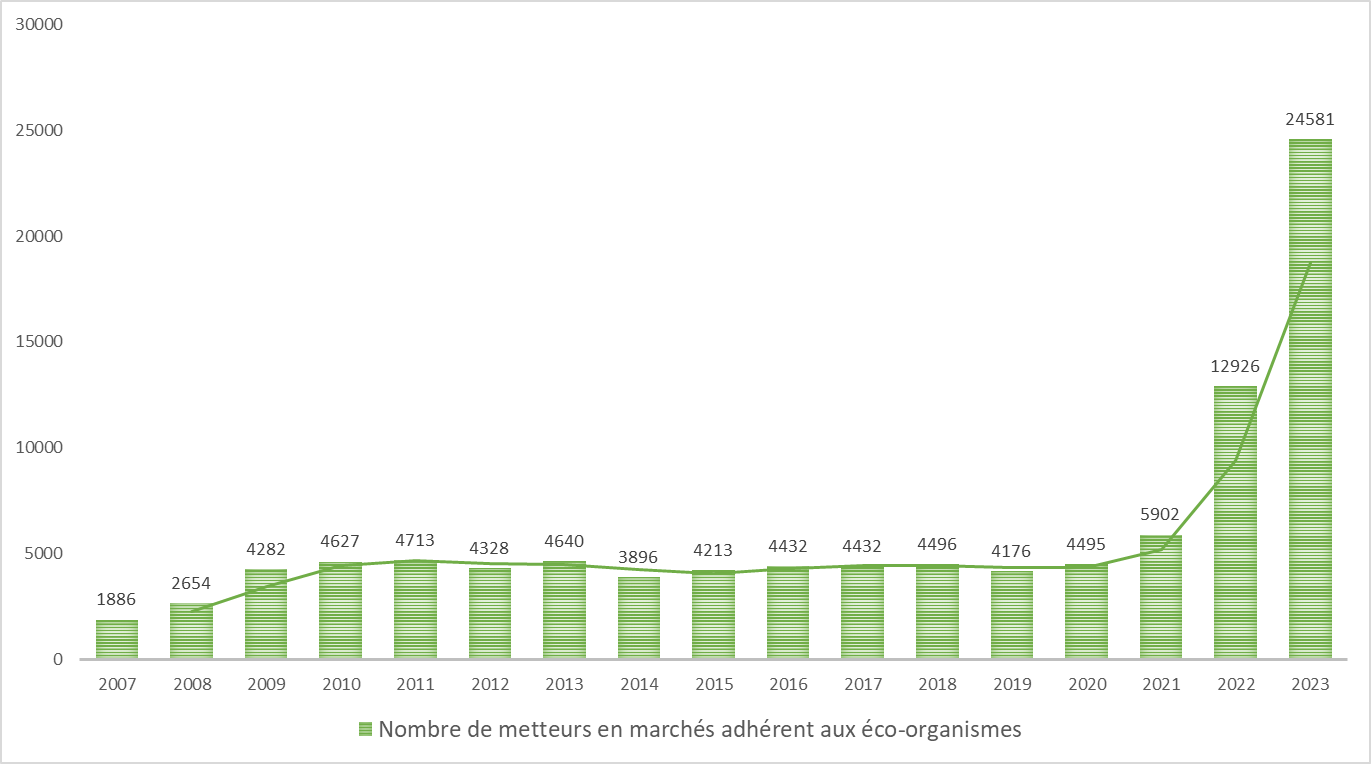

Le développement conjoint de ces deux outils a contribué fortement à réduire la fraude, tout particulièrement dans le cadre des interfaces électroniques. Dans la filière REP DEEE, la possibilité pour la place de marché de se substituer au producteur a ainsi entraîné une explosion du nombre de metteurs sur le marché contributeurs auprès d'un éco-organisme, témoignant d'une régularisation de la situation des producteurs fraudeurs. Entre 2021 et 2023, le nombre de metteurs en marché adhérents à un éco-organisme de la filière REP DEEE a ainsi été multiplié par cinq en seulement deux ans.

Évolution du nombre de metteurs en

marché adhérents

à la filière REP

DEEE

Source : à partir des données de l'éco-organisme Ecosystem

La fraude aux écocontributions reste toutefois un enjeu majeur pour les filières REP, tout en étant d'ampleur variable selon les filières et les produits.

Les sanctions prononcées par la DGPR contre les fraudeurs aux écocontributions sont, à ce stade, limitées : du 1er janvier 2024 au 15 mars 2025, 176 dossiers « complets » ont été transmis par les éco-organismes à la DGPR qui, en retour, a adressé 138 mises en demeure. Dans ce cadre, 46 metteurs sur le marché se sont d'ores et déjà mis en conformité et seules 7 sanctions ont été prononcées.

La fraude aux écocontributions est toutefois bien plus répandue que ne le laissent à penser les signalements effectués. Par exemple, s'agissant du bois-construction, la DGPR a reçu 20 signalements par les éco-organismes, pour un montant d'écocontributions évalué à 130 000 euros, qui ont conduit à 10 mises en demeure. La comparaison entre les déclarations aux éco-organismes et le gisement évalué par l'étude de préfiguration de la filière REP PMCB permet d'estimer qu'environ 35 % des mises sur le marché de bois ne font pas l'objet d'écocontributions, soit un chiffre bien plus conséquent que les quelques signalements remontés30(*).

La filière REP « Textile, linges et chaussures » (TLC) connaît également une fraude significative, en raison du développement du phénomène des « facilitateurs ». Depuis l'entrée en vigueur de l'identifiant unique, un marché de mandataires qui facilitent la déclaration des metteurs en marché asiatiques s'est développé, sans pour autant que ces facilitateurs s'assurent du respect des obligations REP par les metteurs en marché, et sans que ces obligations soient vérifiables. En 2025, environ 50 % des déclarations de la filière REP « Textiles » sont effectuées par ces facilitateurs, dont 90 % concernent des entreprises chinoises représentant environ 30 millions de pièces mises sur le marché, soit 1 % des volumes déclarés31(*).

À l'inverse, la fraude est plus limitée dans certaines filières REP. C'est par exemple le cas de la filière REP « Huiles lubrifiantes ou industrielles ». Bien que nouvelle (création par la loi Agec), cette filière REP parvient à faire contribuer l'équivalent de 93 % de son gisement. La fraude aux écocontributions reste ainsi marginale32(*), en raison de la structuration particulière du marché. De même, dans la filière REP PMCB, le nombre de free riders apparaît extrêmement faible pour les déchets inertes (minéraux) selon l'éco-organisme Écominero33(*).

Certains éco-organismes pointent également des suites insuffisantes portées aux signalements effectués : un éco-organisme, Valdelia, déclare ainsi avoir transmis une trentaine de dossiers étayés de contrevenants pour établir la non-adhésion et la non-contribution de metteurs sur le marché, sans pour autant avoir eu connaissance de la moindre sanction prononcée, dont la cause serait « un manque de moyens humains de la DGPR pour analyser ces dossiers et les instruire »34(*). De la même manière, l'éco-organisme Citeo dans la filière REP Emballages ménagers et papiers graphiques (EMPG) remarquait « jusqu'à présent un manque de visibilité sur le suivi et les actions menées par les pouvoirs publics pour investiguer sur les dossiers transmis », tout en se félicitant de « la récente publication de sanctions à l'égard de sept free riders » et en appelant la DGPR à poursuivre cette méthode35(*).

Le manque de moyens des services instructeurs oblige bien souvent la DGPR à se concentrer sur les dossiers les plus emblématiques : selon le Medef, « l'État n'a pas les moyens de sanctionner les petits montants. Or il s'agit le plus souvent d'une multitude de petits montants qui, ajoutés, constituent à la fin des montants importants. »36(*)

Enfin, l'effet dissuasif des sanctions prononcées (amendes administratives éventuellement assorties d'astreintes) est limité, comme le déplore l'Organisme coordinateur agréé pour la filière du bâtiment (Ocab), en raison d'un manque de communication de l'État sur les sanctions prononcées37(*).

Il convient de noter qu'une part irréductible de la fraude aux écocontributions s'inscrit dans un contexte plus large de contrebande et d'existence de marchés parallèles, les mesures ciblées sur la fraude aux écocontributions ne permettront en tout état de cause pas de réduire ces phénomènes. La filière REP « Produits du tabac » est particulièrement concernée, comme le dénonce l'éco-organisme Alcome38(*) : « le marché parallèle représente environ 38 % de la consommation, dont 15 % d'achats légaux à l'étranger, et 23 % de contrebande et de contrefaçon. Ces volumes échappent au dispositif d'écocontribution alors que la charge de leur nettoiement pèse sur Alcome. »

b) Des aménagements législatifs sont nécessaires, pour rendre la lutte contre la fraude plus dissuasive et efficace

Les rapporteurs appellent aujourd'hui à des évolutions législatives, dans la continuité de la loi Agec de 2020, pour assurer une lutte efficace contre la fraude et garantir ainsi l'acceptabilité de l'écocontribution chez l'ensemble des producteurs.

Plusieurs éco-organismes, des fédérations de producteurs, comme l'Association des industries françaises des matériaux (AIMCC), la Fédération des industries des peintures, encres, colles, couleurs et résines (Fipec) et L'Ameublement français ainsi que la Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC) et l'Union nationale des entreprises de valorisation (Unev) ont évoqué la généralisation de la visibilité des écocontributions en tant que piste d'amélioration de la lutte contre la fraude. Selon eux, rendre visible pour le consommateur final l'écocontribution assumée sur un produit dans les différentes filières REP -- comme c'est aujourd'hui le cas pour les filières REP DEA et DEEE -- serait de nature à lutter contre les passagers clandestins et à mieux informer le consommateur39(*).

Au cours, de leurs auditions, la DGPR et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont toutefois émis des réserves quant à l'efficacité d'une telle mesure. Selon la DGCCRF, « l'affichage d'une écocontribution visible n'est pas gage d'une meilleure efficacité du dispositif de REP, et ne constitue pas un outil adéquat de lutte contre les fraudes, car la mention sur les factures n'est pas une garantie de paiement : un producteur fraudeur peut ne pas la payer et l'afficher quand même »40(*).

Une telle mesure n'apparaît également pas adaptée à l'objectif d'information du consommateur, également cité par les éco-organismes à l'origine de la proposition. En effet, comme le souligne également la DGCCRF, « son montant peut être dérisoire (ex : quelques centimes sur les téléphones mobiles), et n'a pas de signification autre que le montant payé par le producteur à l'éco-organisme pour la prise en charge de la fin de vie du produit. Il ne reflète pas le coût de gestion des déchets, encore moins le coût écologique du produit, et son affichage peut donc conduire à brouiller le message avec les autres informations environnementales (affichage énergétique, indice de réparabilité...), à minimiser les impacts environnementaux ». L'association de collectivités territoriales Amorce41(*) partage cette vision, considérant qu'en termes « d'affichage pour le public, des indices prévus par la loi Agec (réparabilité) semblent plus pertinents pour orienter le geste d'achat au regard de la qualité du produit et de son écoconception. »

Plus généralement, il n'est pas certain que la visibilité de l'écocontribution s'inscrive pleinement dans la logique de la REP : en vertu du principe « pollueur-payeur », l'écocontribution vise à internaliser le coût de gestion du produit, qui constitue le coût réel du produit, à l'image de la masse salariale ou des coûts de recherche et développement par exemple. Pour le président de la CiFREP « la transmission pure et simple de l'écocontribution aux consommateurs finaux déresponsabilise les producteurs » voire même risque de transformer la REP en une « responsabilité élargie du consommateur »42(*).

Les rapporteurs considèrent ainsi que, s'agissant de la lutte contre la fraude aux écocontributions, la généralisation de la visibilité de l'écocontribution n'est pas une mesure adaptée, ce d'autant plus que, comme le souligne la DGPR et la Fédération des magasins de bricolage (FMB)43(*), une telle mesure serait une charge administrative supplémentaire pour l'entreprise et pourrait réduire l'incitation à l'écoconception, en retirant l'écocontribution des négociations commerciales.

La poursuite des metteurs en marché non établis en France, et spécifiquement de ceux non établis dans l'Union européenne, apparaît particulièrement difficile. L'éco-organisme Aliapur de la filière REP Pneumatiques considère ainsi « qu'un à deux millions de pneus entrent en France sans payer d'écocontribution ». L'éco-organisme souligne que, pour le plus gros acteur identifié, domicilié hors de l'Union européenne, l'administration leur a indiqué que « des poursuites ont peu de chances d'aboutir »44(*).

En effet, comme le souligne le Medef, l'État est aujourd'hui « dans l'incapacité d'émettre des amendes administratives contre des entreprises basées à l'étranger » tandis que, pour les éco-organismes « la procédure actuelle les oblige à notifier à l'étranger les décisions des tribunaux français, ce qui est globalement faisable en Europe, mais très coûteux et compliqué hors UE, notamment en Asie »45(*).

L'obligation pour les producteurs non établis en France de désigner un mandataire financier permettrait de faciliter la poursuite de ces metteurs en marché étrangers.

Concrètement, ces producteurs étrangers seraient dans l'obligation de désigner par écrit un mandataire, une personne physique ou morale établie en France chargée d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de REP dont elle accepte le mandat. En cas de non-respect des obligations, l'éco-organisme puis la DGPR pourront ainsi poursuivre le mandataire.

Le principal obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure était sa compatibilité avec le droit européen. Il est toutefois sur le point d'être levé : la révision en cours de la directive-cadre déchets de 2008, qui a fait l'objet d'un accord en trilogue le 15 février 2025, permet aux États membres de rendre la désignation de mandataires financiers obligatoire46(*).

Les rapporteurs appellent ainsi à rendre cette désignation obligatoire comme le prévoient, dans la version adoptée par le Sénat, deux propositions de loi en cours de navette : la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile47(*) et la proposition de loi précitée visant à rééquilibrer la filière à REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois.

Si cette obligation est créée, une vigilance particulière devra être apportée à l'articulation avec la possibilité offerte par l'article 62 de la loi Agec de 2020 aux plateformes en ligne de se substituer aux producteurs dans les obligations de REP, comme l'ont demandé au cours de leur audition commune la Fevad et l'Alliance française des places de marché (AFPDM) : une telle disposition ne doit en effet pas créer de nouvelle obligation pour les producteurs pour lesquels la plateforme fait déjà office de mandataire.

Si l'obligation de désignation d'un mandataire financier permet de faciliter l'application de certaines sanctions, les rapporteurs en mesurent toutefois les limites. Comme le relève la DGPR, « l'efficacité de la mesure dépendra du respect de la désignation d'un mandataire, ce qui n'est pas garanti »48(*). En l'absence de désignation, il restera difficile d'émettre une quelconque sanction. La désignation d'un mandataire permettrait de cibler les déclarations incomplètes ou fausses de producteurs étrangers, plutôt que les producteurs n'ayant effectué aucune déclaration, qui ne désigneront probablement pas de mandataire. Des mesures complémentaires sont donc nécessaires.

De nombreux acteurs entendus ont également souligné la nécessité d'une coopération renforcée entre administrations. L'éco-organisme Aliapur a ainsi pointé le manque de coordination entre les services douaniers et la DGPR, tandis que le Medef considère que le croisement des données serait utile au contrôle des free riders.

En particulier, l'échange de données entre la DGPR et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) apparaît opportun afin de fiabiliser l'évaluation des tonnages mis sur le marché par les non-contributeurs49(*), et de disposer ainsi d'une meilleure évaluation des fraudes liées aux importations, qui nuisent à la compétitivité des producteurs français.

L'échange avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est également souhaitable, dans un contexte d'émergence de plateformes qui contreviennent à la fois au droit de la consommation et aux règles relatives à l'économie circulaire.

Pour les rapporteurs, il convient ainsi d'autoriser les agents de la DGPR, de l'Ademe, des douanes et de la DGCCRF à se communiquer des informations sur le respect des règles relatives à l'économie circulaire, pour renforcer le cadre des contrôles menés par ces administrations, comme le prévoient les deux propositions de lois précitées relatives à l'impact environnemental du textile et visant à rééquilibrer la filière à REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois.

Il est enfin indispensable, pour mieux lutter contre la fraude aux écocontributions, de rendre les sanctions plus dissuasives, en systématisant la publicité des sanctions prononcées et -- comme le propose la DGPR -- de relever le montant des sanctions prévues : il pourrait ainsi être envisagé d'imposer le paiement rétroactif des contributions non payées à un éco-organisme pour que la fraude coûte in fine plus cher que l'adhésion à un éco-organisme.

Proposition n° 650(*) : Pour renforcer la lutte contre la fraude aux écocontributions et ainsi redonner confiance en l'économie circulaire, il convient de :

- rendre obligatoire la désignation d'un mandataire financier pour les metteurs en marché non établis en France ;

- autoriser le partage d'informations entre administrations ;

- rendre les sanctions plus dissuasives par la publication systématique des sanctions prononcées et le relèvement des niveaux de sanction.

* 25 Source : réponse de l'éco-organisme Ecologic au questionnaire des rapporteurs.

* 26 Source : contribution écrite de l'Ocab.

* 27 Source : réponse de Coedis au questionnaire des rapporteurs.

* 28 Source : audition de la Fevad.

* 29 Proposition de loi n° 242 (2024-2025) visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois ( dossier législatif).

* 30 Source : DGPR.

* 31 Source : éco-organisme Refashion.

* 32 Source : réponse de Cyclevia au questionnaire des rapporteurs.

* 33 Source : réponse d'Écominero au questionnaire des rapporteurs.

* 34 Source : réponse de Valdelia au questionnaire des rapporteurs.

* 35 Source : réponse de Citeo au questionnaire des rapporteurs.

* 36 Source : réponse du Medef au questionnaire des rapporteurs.

* 37 Source : réponse de l'Ocab au questionnaire des rapporteurs.

* 38 Source : réponse d'Alcome au questionnaire des rapporteurs.

* 39 Source : réponse du Collectif des éco-organismes au questionnaire des rapporteurs.

* 40 Source : réponse de la DGCCRF au questionnaire des rapporteurs.

* 41 Source : réponse d'Amorce au questionnaire des rapporteurs.

* 42 Source : réponse de la CiFREP au questionnaire des rapporteurs.

* 43 Source : réponse de la FMB au questionnaire des rapporteurs.

* 44 Source : réponse d'Aliapur au questionnaire des rapporteurs.

* 45 Source : réponse du Medef au questionnaire des rapporteurs.

* 46 Texte de compromis du 15 février 2025 sur la directive modifiant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

* 47 Proposition de loi n° 431 (2023-2024) visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile ( dossier législatif).

* 48 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.

* 49 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.

* 50 Précision méthodologique : les propositions ne sont pas numérotées en fonction de l'ordre d'apparition dans le rapport, mais selon l'ordre donné par les rapporteurs.