B. FACE À L'ABSENCE D'ÉTAT STRATÈGE, LES AGENCES DÉPASSENT LEURS FONCTIONS EXÉCUTIVES, CONTRIBUANT AU SENTIMENT D'UNE « FUITE DES CERVEAUX » AU DÉTRIMENT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

1. En théorie chargées de la stricte mise en oeuvre et de l'exécution de politiques publiques, les agences se retrouvent parfois à accomplir des fonctions de niveau stratégique et décisionnel

Les auditions font état d'une tendance, sinon générale, du moins fréquente, à la dérive dans la façon dont les agences exercent leurs missions : dépassant les fonctions strictement exécutives dont elles ont été initialement chargées, elles tendent à accomplir des fonctions stratégiques de conception des politiques publiques, qui devraient relever de l'État ou des élus locaux.

Dans certains cas, cette appétence à jouer un rôle stratégique paraît liée à une ambiguïté affectant la compréhension des missions de l'agence et remontant à la création même de l'agence. De façon quelque peu surprenante, le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) définit ainsi les missions de l'agence par la « conception », le « pilotage » et l'« animation d'actions » ; dit autrement, l'ANCT « doit accomplir des missions d'État stratège, en vertu de la loi »147(*).

Pourtant, aux termes des articles L. 1231-1 à L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'ANCT a uniquement des missions de conseil, de soutien, de veille, d'alerte, d'information, d'orientation auprès des collectivités territoriales, ainsi que de mise en oeuvre de la politique de l'État en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires, lesquelles se distinguent précisément des missions de conception et d'élaboration qui correspondent aux missions de l'État stratège.

Les cinq principales missions de l'ANCT (article L. 1231-2 du CGCT)

(1) L'Agence a pour mission de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales [...] dans la conception, la définition et la mise en oeuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics, de l'accès aux soins [...], du logement, dont la rénovation de l'habitat dégradé, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre l'artificialisation des sols, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition

de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d'autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage

les informations relatives aux projets en matière d'aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées. [...] [Elle] assure une mission de veille et d'alerte afin de sensibiliser et d'informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d'équité territoriales. L'agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d'investissement auprès des autorités de gestion compétentes. [...] »

(2) L'agence assure la mise en oeuvre de la politique de l'État en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant la mise en oeuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale [...].

(3) L'agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci [...].

(4) L'agence [...] favorise l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans certains territoires [...].

(5) L'agence a pour mission d'impulser, d'aider à concevoir et d'accompagner les projets et les initiatives portés par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d'entreprises et les associations dans le domaine du numérique. [...].

Source : article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales

En outre, certaines personnes auditionnées ont défini le rôle originel de l'ANCT comme celui d'un « opérateur d'opérateurs »148(*), sans sembler se rendre compte, du reste, de tout ce qu'une telle formule révélait des rapports entre l'État, cette agence et les collectivités territoriales.

Se dessine ainsi une organisation singulière, où l'agence apparaît comme un acteur non seulement autonome de l'État, mais qui tend à se situer sur le même niveau que lui. Si la « vocation ensemblière » de l'ANCT et sa façon de « faire dialoguer des politiques publiques » ont été mises en avant au cours des auditions comme des atouts majeurs, elles semblent surtout s'éloigner de la lettre et de l'esprit de la loi, et brouiller la répartition des compétences entre l'État - qu'il soit central ou déconcentré - et cette agence.

Le rôle joué par l'ANCT de « maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte d'un ministère donneur d'ordres » est assurément utile, de même que son objectif d'offrir des réponses territorialisées ; le fait que l'ANCT se soit érigée en coordonnateur de politiques publiques ou encore de « trait d'union » entre l'administration centrale et les collectivités territoriales apparaît toutefois caractéristique d'une logique faussée, pour ne pas dire inversée, des relations entre l'État et cet opérateur. La vision selon laquelle le « réseau » territorial de l'ANCT « inclut l'État déconcentré », selon les termes entendus en audition, semble à ce titre procéder d'une inversion, ou à tout le moins d'une dérive, des principes régissant l'organisation de l'État.

À côté des agences qui ont d'emblée entendu jouer le rôle stratégique qui devrait incomber à l'État et à lui seul, s'ajoutent les cas des agences qui ont acquis, au fur et à mesure de leur existence, un poids significatif, soit parce que leur expertise s'est confirmée et enrichie, soit parce que le public cible s'est élargi, voire les deux. Lorsque la compétence technique et les financements sont principalement portés par l'opérateur lui-même, la capacité de pilotage stratégique de l'État se trouve logiquement affaiblie ; tel est notamment le cas de France Travail s'agissant des dispositifs de retour à l'emploi.

Par ailleurs, le fait que, dans certains domaines, les opérateurs concentrent les spécialistes et personnalités reconnues d'un secteur donné contribue à un rapport de force déséquilibré en défaveur de l'administration centrale : les opérateurs du ministère de la culture sont à cet égard emblématiques.

|

Un ministère de la culture réduit

à peau de chagrin ; D'après les données transmises par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement, 86 entités (la quasi-totalité ayant le statut d'opérateur avec des statuts variés) ont pour ministère de tutelle le ministère de la Culture. Les domaines d'intervention sont également divers : l'enseignement supérieur et la recherche, les musées, ou encore le soutien financier et la régulation. Ces structures sont aussi de taille très différente. Ainsi, s'agissant des opérateurs, 6 comptent moins de 50 ETPT quand 9 dépassent les 1 000. Les plus petits et les plus grands opérateurs du ministère de la Culture Source : Commission d'enquête, à partir des données des projets annuels de performance des missions « Culture » et « Médias, livre et industries culturelles », annexés au projet de loi de finances pour 2025 N.B. Les écoles d'architectures sont considérées comme un opérateur unique dans les tableaux de la documentation budgétaire, quand bien même il s'agit de 20 structures juridiques autonomes. Ce très fort démembrement du ministère se trouve illustré par la place importante qu'occupent les opérateurs dans le programme annuel de performance de la mission Culture. Sur les 28 485 emplois rémunérés par le ministère en 2023, 8 969 emplois, soit 31 %, relèvent du titre 2 (personnels directement rémunérés par le ministère) et 19 526 emplois, soit 69 %, relèvent du titre 3 (dépenses de fonctionnement, pour les agents affectés au sein des opérateurs). Cependant, pour avoir une vision complète des effectifs présents dans les opérateurs, il convient d'ajouter les agents titulaires qui sont directement payés sur les crédits du ministère mais affectés dans les opérateurs (le personnel fonctionnaire des écoles d'architecture représente 60 % de cette cohorte). Ainsi, le personnel affecté en administration centrale et dans les DRAC représente seulement 13,5 % des effectifs du ministère. À titre de comparaison, le ratio est de 65,2 % pour le ministère chargé de l'écologie ou 72 % pour celui chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Comme l'a résumé Roch-Olivier Maistre devant la commission d'enquête, « Le ministère de la Culture est caractérisé par un « réseau d'opérateurs considérable ». * Comprend les Archives Départementales (AD), les Bibliothèques Municipales Classées (BMC) et les élèves fonctionnaires de l'École de Chaillot et de l'Institut National du Patrimoine (INP) Source : Rapport social unique 2023, périmètre ministériel, ministère de la Culture, présenté lors du comité social d'administration ministériel du 16 mai 2025 Les effectifs de l'administration centrale du ministère représentent 5 % des effectifs du ministère. Or comme l'a souligné le secrétaire général du ministère, l'administration centrale assure une partie des fonctions support des opérateurs : les actes de gestion RH/paie des agents titulaires des opérateurs gérés sur le budget du ministère, groupements de commande, financement et fourniture du matériel informatique, des logiciels et du support utilisateurs pour les services à compétence nationale (essentiellement des musées), accompagnement des opérateurs dans l'expression de leurs besoins immobiliers et la recherche des locaux adaptés, assistance juridique. Les effectifs du ministère consacrés à la définition de la politique culturelle, à la rédaction de la réglementation, à l'audit interne ou à la tutelle des opérateurs, prérogatives de l'administration centrale, sont donc réduits à une portion congrue : 310 A+ et 713 A. Le ministère de la Culture apparait limité à un simple rôle de gestionnaire, donnant le champ libre à ses opérateurs pour définir la politique culturelle. Source : commission d'enquête |

2. Les agences en arrivent parfois à créer de la norme au lieu de se limiter à l'appliquer

Il est fréquemment déploré que certaines agences élaborent désormais la norme en lieu et place de l'État.

Selon l'AMF, les agences de l'eau « établissent des critères qui ne sont pas définis par la loi ni par le règlement, très techniques, mais qui infléchissent l'aménagement du territoire par les financements qu'ils procurent, rendant possibles ou impossibles des projets sans que vous compreniez toujours pourquoi »149(*). Dès lors, l'existence d'un « système hybride, où il existe toujours une administration « administrante » aux côtés d'agences qui sont parfois en concurrence avec les services de l'État peut donner lieu à des interprétations contradictoires qui conduisent à bloquer des projets locaux »150(*).

Le même constat a été avancé devant la commission d'enquête par les syndicats agricoles, indiquant recevoir des avis contradictoires de la part de l'agence de l'eau et des services préfectoraux pour la constitution de retenues d'eau, alors même que le préfet est en théorie associé à la gouvernance de cette agence151(*).

Cette véritable dérive est un signe fort de l'autonomisation croissante des agences par rapport aux administrations centrales et contribue au sentiment de complexité des citoyens face à l'action publique.

3. Comme employeur public, l'administration centrale sort perdante de la concurrence qui se joue entre elle et les agences

Une plus grande liberté couplée à une plus forte responsabilité dans l'exercice de ses missions, une culture d'établissement marquée, une équipe soudée autour d'activités relevant d'une thématique identifiée : les postes de dirigeants d'établissements publics ne manquent pas d'attraits supposés pour les agents de l'encadrement supérieur de l'État.

Si les mobilités effectuées par les agents publics depuis l'administration centrale vers les agences ne font, de façon surprenante, l'objet d'aucun recensement particulier de la part de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), la secrétaire générale du Gouvernement a indiqué avoir été témoin de l'envie exprimée par de nombreux hauts fonctionnaires de « rejoindre un opérateur, ayant l'impression que l'on y dispose de plus de marges de manoeuvre »152(*). Que cette impression soit fondée ou non153(*), il n'en reste pas moins que les postes de direction dans les établissements publics disposent d'une force d'attraction certaine, en particulier auprès des jeunes hauts fonctionnaires.

a) Le statut de la fonction publique permet aux fonctionnaires de rejoindre une agence

Les fonctionnaires des ministères peuvent rejoindre une agence (qu'ils relèvent ou non du périmètre du ministère d'origine de l'agent) sous différentes modalités :

- en position normale d'activité (pour les seuls établissements publics administratifs) : le fonctionnaire poursuit alors sa carrière et perçoit son traitement comme s'il travaillait en ministère ;

- par la voie du détachement : le fonctionnaire est rémunéré par l'établissement d'accueil ; il est placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine, mais continue à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite154(*), conformément au principe de la « double carrière » ;

- par la voie de la mise à disposition : le fonctionnaire demeure dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions dans une autre administration155(*) ;

- par la voie de la disponibilité : le fonctionnaire cesse alors de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite et est rémunéré par l'établissement d'accueil.

Si le pourcentage de l'ensemble des fonctionnaires effectuant une mobilité au sein d'une agence n'est pas connu, des données sont en revanche disponibles pour les cadres dirigeants.

D'après la base de données couvrant les établissements publics ainsi que les autorités administratives ou publiques indépendantes dont dispose la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État (DIESE), comme indiqué supra, 143 cadres dirigeants issus des trois versants de la fonction publique, dont 39 femmes et 104 hommes, occupent les plus hautes fonctions exécutives dans des établissements publics ou des autorités administratives ou publiques indépendantes156(*), pour lesquelles ils ont été nommés en conseil des ministres. Sur ces 143 cadres, 112 ont le statut de fonctionnaires ; la grande majorité d'entre eux, soit 92, relèvent de la fonction publique d'État.

Statut des agents publics occupant les postes de direction des établissements publics et des autorités administratives ou publiques indépendantes

|

Corps ou cadre d'emplois ou emploi |

Nombre d'agents |

|

|

Fonctionnaires |

112 |

|

|

Fonction publique d'État (92) |

Administrateur de l'État |

26 |

|

Administrateur des affaires maritimes |

1 |

|

|

Administrateur des finances publiques |

1 |

|

|

Directeur de recherche de l'IRD |

1 |

|

|

Ingénieur de l'armement |

4 |

|

|

Ingénieur des mines |

8 |

|

|

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts |

19 |

|

|

Ingénieur des travaux publics de l'État |

1 |

|

|

Inspecteur général de l'INSEE |

1 |

|

|

Inspecteur général des affaires sociales |

4 |

|

|

Inspection de santé publique vétérinaire |

1 |

|

|

Inspection générale des finances |

3 |

|

|

Magistrat de la Cour des comptes |

7 |

|

|

Médecin inspecteur de santé publique |

1 |

|

|

Membre du Conseil d'État |

7 |

|

|

Ministre plénipotentiaire |

1 |

|

|

Officier de l'armée de terre |

1 |

|

|

Préfet |

1 |

|

|

Professeur des universités |

4 |

|

|

Fonction publique territoriale (10) |

Administrateur territorial |

1 |

|

Conservateur du patrimoine |

2 |

|

|

Conservateur général du patrimoine |

7 |

|

|

Fonction publique hospitalière (10) |

Directeur d'hôpital |

8 |

|

· Praticien hospitalier |

1 |

|

|

· Professeur des universités praticiens hospitaliers |

1 |

|

|

Agents publics contractuels |

31 |

|

Source : commission d'enquête à partir des éléments transmis par la DIESE

Si les données transmises ne permettent pas de retracer de façon précise et exhaustive les parcours des fonctionnaires issus du versant étatique, la DIESE a en revanche indiqué que les fonctionnaires hospitaliers occupent tous des fonctions dans des opérateurs rattachés au ministère chargé de la santé et des affaires sociales. De façon analogue, tous les conservateurs du patrimoine sont en poste dans des établissements dont le ministère de la culture assure la tutelle.

Les fonctions exécutives de haut niveau des établissements publics qui appartiennent au périmètre dit des « emplois supérieurs de l'État » sont énumérées par le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022157(*) ; en théorie, ce sont donc pas moins de 205 postes qui sont susceptibles d'être occupés par des hauts fonctionnaires. Ils constituent pour ces derniers des débouchés pour ainsi dire naturels et d'autant plus attractifs du fait de l'organisation pyramidale de l'administration et du nombre restreint de postes d'encadrement.

b) Des rémunérations plus élevées dans les agences qu'en administration centrale ?

Avant tout, la commission d'enquête est frappée par l'incapacité du pouvoir exécutif à transmettre des éléments précis et chiffrés permettant d'infirmer nettement ou au contraire de confirmer l'hypothèse selon laquelle, à poste comparable, les rémunérations sont plus élevées dans les agences qu'en administration centrale.

En tout état cause, il convient de distinguer à la fois les dirigeants des établissements publics du reste du personnel, d'une part, et les contractuels des fonctionnaires, d'autre part.

(1) Le personnel non dirigeant des établissements publics

S'agissant tout d'abord des personnels non dirigeants au statut de fonctionnaires, leur rémunération est cadrée (pour le régime indemnitaire) et fixée (pour le traitement indiciaire brut et les indemnités accessoires pour charges de famille ou de résidence) par voie réglementaire, sans que l'établissement ne puisse s'en écarter.

|

La rémunération des fonctionnaires : principes généraux La rémunération des fonctionnaires comprend deux parties : - le traitement brut, qui repose sur une grille indiciaire liée au grade de l'agent ; - et une partie indemnitaire, qui est liée à l'employeur, aux fonctions exercées, à la réalisation d'heures supplémentaires ou à des sujétions particulières. Les primes et indemnités comprennent notamment : ü l'indemnité de résidence, qui dépend de la commune d'affectation ; ü le supplément familial de traitement, dont le montant dépend du nombre d'enfants à charge ; ü des primes ponctuelles ou accessoires, telles que le complément indemnitaire annuel (CIA), introduit dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), déployé à partir de 2014. Le CIA tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent, évalués lors de l'entretien professionnel annuel mené par son supérieur hiérarchique direct. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté ministériel. La part des primes et indemnités (y compris l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement) dans le salaire brut s'établit en 2022 à 23,8 % en moyenne dans la fonction publique de l'État ; cette part varie fortement selon les catégories, s'élevant de 19,2 % pour la catégorie A à 34 % pour la catégorie B, en passant par 28,4 % pour la catégorie C158(*). Source : DGAFP, Rapport annuel sur l'état de la fonction publique, novembre 2024 |

La rémunération proposée par l'agence aux fonctionnaires détachés est par ailleurs examinée et visée préalablement par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) qui veille à ce qu'il ne soit pas accordé d'avantage lié au détachement.

La rémunération des personnels non dirigeants qui sont recrutés sur contrat est quant à elle fixée en fonction des choix de gestion de l'établissement public concerné.

En outre, les mesures salariales des EPIC doivent être approuvées par les ministres chargés des tutelles technique et financière avant d'entrer en vigueur159(*). Cette approbation prend la forme du cadrage de l'évolution de la rémunération moyenne des personnels en place (RMPP) :

- chaque année, le ministre chargé du budget détermine un cadrage transversal de l'évolution de la RMPP qui intègre l'ensemble des mesures salariales des entreprises : mesures générales, catégorielles et individuelles (GVT), hors primes d'intéressement ou de participation.

- le cadrage transversal est ensuite décliné pour chaque organisme, sous le contrôle du cabinet et en liaison avec le ministère de tutelle concerné. Seul le cadrage individuel s'impose à ces organismes.

Au-delà de ces principes généraux, la comparaison entre le salaire moyen en administration centrale et le salaire moyen en établissement pour un agent non dirigeant, à poste et niveau de responsabilités comparable, n'est pas aisée.

D'après les données disponibles160(*), le salaire mensuel moyen perçu par les agents des ministères est supérieur à celui des agents des établissements publics administratifs (2 808 euros nets contre 2 546 euros nets). Cet écart est notamment dû :

- à la plus forte proportion de fonctionnaires dans les ministères (8 agents sur 10) que dans les EPA (4 agents sur 10) ; or, les fonctionnaires sont en moyenne mieux rémunérés que les contractuels ;

- à une répartition différente des agents entre les catégories hiérarchiques : dans les ministères, les agents de catégorie A sont ainsi plus nombreux (62 %) que dans les EPA (56 %), tandis que les agents de catégorie C y sont moins nombreux (18 % dans les ministères, contre 21 % dans les EPA)161(*).

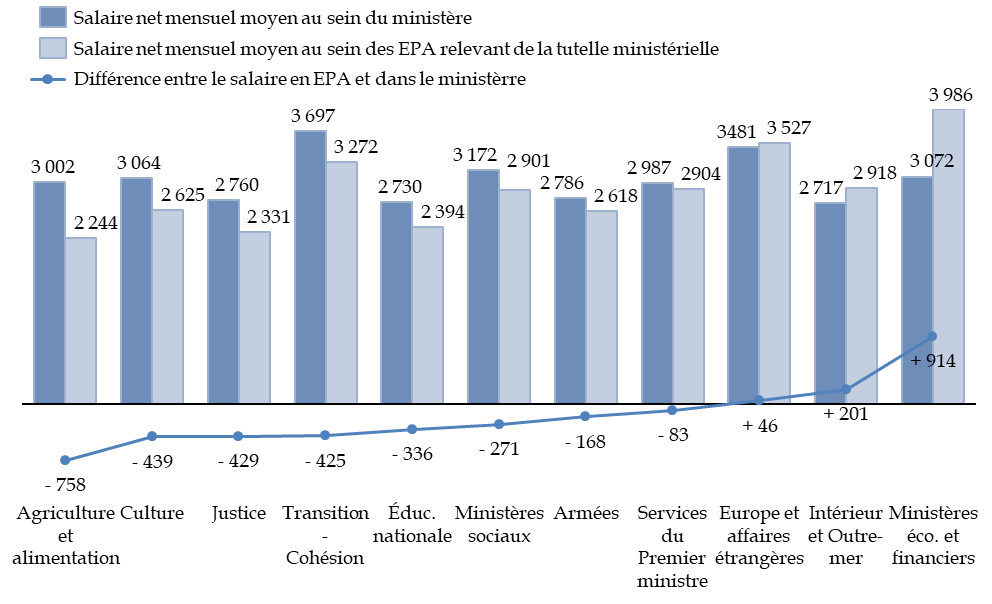

Au-delà de cette vision agrégée, toutefois, apparaissent des variations importantes selon les ministères. Dans la majorité des ministères, le salaire net moyen mensuel est supérieur au salaire net moyen mensuel des EPA relevant de leur tutelle respective ; toutefois, trois ministères présentent des salaires nets mensuels moyens inférieurs à ceux des établissements publics administratifs relevant de leur tutelle respective : les ministères de l'intérieur et de l'outre-mer ; les ministères économiques et financiers ; le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Salaires nets mensuels moyens dans les ministères et dans les EPA selon le département ministériel en 2022 (en euros)

Source : commission d'enquête d'après la DGAFP, Rapport sur l'état de la fonction publique, novembre 2024. Transition-Cohésion : Transition écologique et solidaire, Logement et Habitat durable et Cohésion des territoires

(2) Le personnel dirigeant des établissements publics

La rémunération des dirigeants des établissements publics administratifs de l'État soumis à la gestion budgétaire et comptable publique162(*), ainsi que celle du directeur général de France Travail, sont régies par les dispositions du décret n° 2017-870 du 9 mai 2017, dont la mise en oeuvre est précisée par la circulaire du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des comptes publics en date du 27 novembre 2020.

Ces textes distinguent le cas du dirigeant en position statutaire de celui du dirigeant recruté sur contrat.

Lorsque le dirigeant exerce ses fonctions en position d'activité ou qu'il est détaché, le ministre chargé du budget peut compléter sa rémunération statutaire par une indemnité dont le montant est fixé au vu la situation de l'intéressé. Le versement de cette indemnité vise à « favoriser la mobilité des dirigeants et cadres dirigeants au sein de la fonction et du secteur publics ».

C'est le ministre de tutelle de l'établissement qui saisit le ministre chargé du budget d'une proposition d'indemnité, « accompagnée des éléments permettant d'en apprécier la pertinence ». L'attribution de l'indemnité est ensuite laissée à la discrétion du ministre chargé du budget.

Dans tous les cas, le montant de l'indemnité décidée ne peut conduire à porter la rémunération annuelle brute totale de l'agent public à un montant supérieur à celui de la rémunération annuelle brute totale qu'il a perçue lors des douze derniers mois précédant sa nomination en exerçant des fonctions de niveau équivalent.

Lorsque le dirigeant est recruté sur contrat, et que la rémunération n'est donc pas déterminée par un statut d'emploi ni par l'occupation de l'emploi ou de la fonction en position d'activité ou de détachement dans un corps, la rémunération annuelle brute totale est fixée par décision du ministre chargé du budget, sur saisine du ou des ministres exerçant la tutelle sur l'établissement. Cette décision est ensuite transmise au ministre de tutelle. Enfin, le contrat conclu entre celui-ci et l'intéressé est soumis au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de tutelle, qui s'assure du respect des termes de la décision du ministre chargé du budget.

La rémunération du dirigeant est fixée pour la durée de son mandat ou, le cas échéant, pour la durée de son détachement dans l'emploi ; elle ne peut donner lieu à aucune revalorisation annuelle ou infra-annuelle.

Cette rémunération comprend :

- une part fixe composée d'une part fonctionnelle liée à l'importance de l'emploi163(*) et, le cas échéant, d'un complément personnel non reconductible pour le successeur, permettant de tenir compte de la carrière ou de la rémunération antérieure de l'intéressé, dans la limite de 20 % de la part fonctionnelle ;

- une part variable plafonnée à 25 % de la part fonctionnelle.

Les objectifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer la part variable sont définis et notifiés au dirigeant avant le 30 juin de l'année considérée par le ministre de tutelle. La circulaire du 27 novembre 2020 préconise qu'ils soient « cohérents avec le contrat d'objectifs de l'établissement quand il existe » ; en effet, la lettre de mission adressée par le ministre de tutelle à chaque dirigeant d'établissement au vu des priorités et objectifs retenus par le contrat de performance permet elle aussi de définir les indicateurs de performance à partir desquels est calculée cette part variable.

En outre, le président du conseil d'administration peut être associé à la procédure de définition et de notification de la part variable.

Après évaluation par le ministre de tutelle, la part variable est versée en une seule fois l'année suivant celle au titre de laquelle elle est attribuée, et après information du contrôleur budgétaire.

En pratique, l'aspect réellement incitatif de la part variable est remis en cause, dans certains ministères, par les contrôleurs budgétaires qui soulignent le caractère assez formel de certains objectifs ou indicateurs utilisés pour la déterminer.

Les rémunérations des dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sont fixées, quant à elles, par le ministre chargé du budget, conjointement avec le ministre chargé de l'économie, selon les mêmes règles de procédure et la même structuration de la rémunération en part fixe et en part variable.

Un exemple : la rémunération du personnel dirigeant de l'Ademe

Les deux directeurs généraux délégués, le secrétaire général ainsi qu'un directeur régional bénéficient d'une part variable dans leur rémunération, basée sur des objectifs fixés par le président de l'agence.

Par ailleurs, une prime modulable de résultat managérial peut être versée aux agents de l'agence qui exercent des responsabilités d'encadrement ; d'une valeur moyenne de 2 000 € bruts par an164(*), cette prime a été augmentée à 2/3 d'un mois de salaire en 2024, pouvant varier de 50 % autour de cette valeur.

La rémunération du président est quant à elle établie sur la base d'objectifs annuels fixés par les ministres de tutelle, avec un contrôle annuel par le CBCM.

Source : éléments transmis au rapporteur par l'Ademe

En tout état de cause, les données du « jaune » budgétaire invitent à nuancer l'idée selon laquelle les agences de l'État offriraient des rémunérations plus élevées que les ministères pour les postes de direction.

Ainsi, le salaire moyen brut d'un dirigeant appartenant au « top 10 » des dirigeants les mieux rémunérés d'un opérateur (au sens du « jaune » budgétaire) s'élève à 7 986,58 euros en 2023165(*), contre 16 799 euros dans les ministères166(*).

De plus, seuls quatre opérateurs présentent, en 2023, un salaire brut mensuel des dirigeants du « top 10 » qui est supérieur à cette moyenne ministérielle : la Société du Grand Paris ; le Centre national d'études spatiales ; l'Opéra national de Paris ; et l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles.

Pour autant, même dans ces cas-là, le salaire brut mensuel moyen des dirigeants du « top 10 » n'est pas toujours supérieur au salaire brut mensuel moyen des dirigeants du ministère de tutelle. Ainsi, dans le monde de la culture, un haut dirigeant gagne davantage à l'Opéra national de Paris qu'en ministère ; en revanche, dans le domaine de l'environnement et de l'écologie, la situation est plus contrastée, un dirigeant de la Société du Grand Paris167(*) gagnant moins qu'un directeur du ministère de la transition écologique.

Les dix opérateurs dont la somme des dix plus importantes rémunérations brutes est la plus importante et comparaison avec le ministère de tutelle

(rémunération brute mensuelle en euros)

|

Opérateur |

Ministère de tutelle |

|||

|

Opérateur |

Statut |

Salaire individuel moyen brut des 10 plus importantes rémunérations (2023) |

Ministère de tutelle en 2023 |

Salaire individuel moyen brut des 10 plus importantes rémunérations (2023) |

|

Société du Grand Paris |

EPIC |

18 583 |

Transition écologique et solidaire168(*) |

20 120 |

|

Centre national d'études spatiales |

EPIC |

18 183 |

Enseignement supérieur et recherche |

14 950 |

|

Opéra national de Paris |

EPIC |

17 633 |

Culture |

14 924 |

|

Institut français du pétrole et des énergies nouvelles169(*) |

EPIC |

16 917 |

Transition écologique et solidaire |

20 120 |

|

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives |

EPIC |

16 500 |

Enseignement supérieur et recherche |

14 950 |

|

Agence pour l'enseignement français à l'étranger |

EPA |

15 583 |

Europe et affaires étrangères |

12 841 |

|

École navale |

EPSP |

14 700 |

Armées |

16 410 |

|

France Travail |

EPA |

14 333 |

Ministères sociaux |

16 022 |

|

Solideo |

EPIC |

13 725 |

Sport |

14 950 |

|

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire170(*) |

EPIC |

13 692 |

Transition écologique et solidaire171(*) |

20 120 |

Source : commission d'enquête à partir du jaune budgétaire « Opérateur » et du rapport de la DGAFP sur l'état de la fonction publique

Dans ces conditions, la rémunération versée aux dirigeants du « top 10 » des opérateurs ne constitue pas en elle-même un facteur d'attractivité déterminant par rapport aux postes de direction en administration centrale. Il convient toutefois de souligner que les chiffres indiqués dans le jaune budgétaire sont une moyenne des 10 plus hautes rémunérations et n'informent donc pas directement sur la rémunération du directeur général.

c) Une « évaporation » des hauts fonctionnaires après leur passage en opérateur ?

Après avoir travaillé dans une agence, un fonctionnaire peut regagner son administration d'origine selon les règles qui régissent sa position administrative au sein de l'opérateur d'accueil.

Ainsi, un agent affecté en position d'activité au sein d'un opérateur ne bénéficie pas d'un droit automatique au retour dans son administration d'origine : il doit effectuer une mobilité dans les conditions de droit commun (identification d'un poste vacant, candidature, processus de sélection, etc.).

En revanche, un agent en détachement au sein d'un opérateur dispose d'un droit au retour dans son administration d'origine, au besoin en surnombre, à la date d'expiration prévue de son détachement si lui ou l'opérateur d'accueil n'a pas souhaité sa prolongation172(*). Si le fonctionnaire détaché souhaite un retour anticipé (c'est-à-dire avant la date d'expiration du détachement), il ne sera réintégré dans son administration d'origine que dans le cas où un poste vacant correspondant à son grade est disponible. Dans le cas contraire, il sera placé en disponibilité (donc non rémunéré) jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. Si c'est l'opérateur d'accueil qui sollicite la fin anticipée du détachement, il doit continuer à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à ce que son administration d'origine puisse le réintégrer sur un emploi vacant173(*).

De même, un agent contractuel de l'État employé pour une durée indéterminée qui a été mis à disposition d'un opérateur de l'État ou qui bénéficie d'un congé de mobilité pour exercer au sein de cet opérateur peut réintégrer son administration d'origine, sur son précédent poste s'il est vacant ou, à défaut, sur un poste équivalent.

Ainsi, les difficultés de reclassement sont limitées aux cas d'absence de poste vacant au sein de l'administration d'origine, lorsque celle-ci n'a pas anticipé le retour potentiel de son agent.

Au-delà de ces éventuelles difficultés à retrouver un poste au sein de l'administration d'origine, le fonctionnaire qui a rejoint un opérateur peut subir une perte de rémunération dans l'hypothèse où il a été détaché sur contrat au sein d'un opérateur recrutant selon cette modalité, et où la rémunération prévue par son contrat était supérieure à celle qu'il percevait dans son administration d'origine. En revanche, le fonctionnaire en activité au sein d'un opérateur ne voit pas sa rémunération affectée en cas de retour dans son administrateur d'origine, dans la mesure où il a conservé au sein de l'opérateur la rémunération correspondant à son grade et à son échelon, et qu'il a bénéficié du régime indemnitaire de son corps d'appartenance ; il en va de même pour un fonctionnaire en détachement sur un emploi permanent de l'opérateur si celui-ci est un établissement public à caractère administratif.

Il n'en reste pas moins une conséquence indéniablement négative pour l'agent qui quitte un poste au sein d'un opérateur, à savoir l'absence de garantie de retrouver un poste en administration centrale offrant un niveau de responsabilités comparable à celui qui était le sien au sein de l'opérateur. Cette perte de responsabilité et de reconnaissance associée, ainsi que l'impression de régression qui peut en découler pour l'agent public semblent constituer un frein non négligeable au retour en administration centrale, et favoriser a contrario la poursuite de la carrière à l'extérieur des ministères - même si aucune donnée n'est disponible à ce sujet non plus de la part de la DGAFP, ce que la commission d'enquête ne peut que déplorer.

Dans ce contexte, il paraît nécessaire que l'administration centrale de l'État retrouve sa primauté décisionnelle et stratégique. En renforçant son rôle de pilotage des politiques publiques, l'administration centrale pourra à la fois mieux contrôler l'action des agences, et bénéficiera d'une plus grande attractivité en tant qu'employeur.

* 147 Voir audition de MM. Christophe Bouillon et Stanislas Bourron devant la commission d'enquête, le 20 mars 2025.

* 148 Audition de M. Marc Chappuis, préfet des Alpes-de-Haute-Provence et ancien directeur du cabinet du ministre chargé de la cohésion des territoires.

* 149 Contribution de l'AMF.

* 150 Ibid.

* 151 Propos de M. Stéphane Galais, secrétaire national de la Confédération paysanne, devant la commission d'enquête le 27 mars 2025.

* 152 Audition de la secrétaire générale du Gouvernement le 14 mars 2025.

* 153 La secrétaire générale du Gouvernement considérant, pour sa part, que « cette envie d'autonomie est autoréalisatrice ».

* 154 Article L. 513-1 du code général de la fonction publique.

* 155 Article L. 512-6 du code général de la fonction publique.

* 156 La DIESE n'a pas été en mesure de distinguer les fonctions exécutives des seuls établissements publics.

* 157 Voir l'annexe 1 du décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 portant application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique.

* 158 Ces chiffres concernent la fonction publique d'État.

* 159 En vertu du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

* 160 DGAFP, Rapport sur l'état de la fonction publique, novembre 2024.

* 161 D'après le rapport sur l'état de la fonction publique publié par la DGAFP en novembre 2024 ainsi que les éléments communiqués par la DGAFP au rapporteur. Les chiffres concernant la répartition des agents des EPA entre les catégories A, B et C comportent une part d'approximation dans la mesure où les éléments transmis font état d'une catégorie « inconnue » qui correspond à 3,5 % de l'ensemble des agents publics des EPA.

* 162 Excepté les personnels dirigeants des établissements publics administratifs de l'État en service à l'étranger, dont la rémunération est fixée par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

* 163 Certains ministères ont établi la cotation fonctionnelle des postes de dirigeants dont ils ont la tutelle dans le cadre d'une grille : le ministère de la culture pour l'ensemble de ses opérateurs, les ministères sociaux pour les agences régionales de santé, ainsi que le ministère de la transition écologique pour les agences de l'eau, les parcs nationaux, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement (source : éléments transmis au rapporteur par la direction du budget).

* 164 Pouvant varier entre 0 et 3 000 €.

* 165 Source : commission d'enquête à partir du « jaune » budgétaire « Opérateurs ». Pour calculer ce chiffre, a été pris en compte, lorsque le montant n'était pas connu pour 2023, le montant connu en 2022. Par ailleurs, une trentaine d'opérateurs ne figurent pas dans le tableau présentant la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales issu du « jaune », dont l'ANAH.

* 166 Source : DGAFP, Rapport sur l'état de la fonction publique, novembre 2024.

* 167 Les données sont antérieures à la transformation de cet organisme en Société des Grands Projets.

* 168 Intitulé court pour Transition écologique et solidaire, Logement et Habitat durable et Cohésion des territoires.

* 169 Les données portant sur les années antérieures à 2025, il a été choisi de comparer l'IFPEN au ministère de l'écologie qui incluait sur cette période le secteur de l'énergie.

* 170 Depuis le 1er janvier 2025, l'Autorité de sûreté nucléaire (ANS) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont fusionné pour constituer l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

* 171 Intitulé court pour Transition écologique et solidaire, Logement et Habitat durable et Cohésion des territoires.

* 172 Article L. 513-17 du code général de la fonction publique.

* 173 Article L. 513-18 du code général de la fonction publique.