B. DES GAINS POTENTIELS MAIS PAS DE MIRACLE ARITHMÉTIQUE

1. Des économies très limitées à attendre de la diminution du nombre d'organes consultatifs

En prenant l'hypothèse de coûts réels plus proches de 50 millions d'euros que des 30 millions d'euros indiqués dans les documents budgétaires, une diminution de 20 % du nombre des commissions et instances consultatives ou délibératives permettrait d'économiser quelque 10 millions d'euros, ce qui peut paraître négligeable par rapport aux besoins de financement de l'État français.

2. La réduction du coût des fonctions support permettrait une économie substantielle

Si le montant important des charges de personnel et des dépenses de fonctionnement peut laisser entrevoir des gisements conséquents d'économies - une réduction de 8 % de ces coûts se traduisant par une économie de 2,2 milliards d'euros -, un tel effort ne pourrait être à missions constantes, dans la mesure où les missions peuvent rarement être réalisées sans personnel et sans moyens de fonctionnement.

En mettant l'accent sur les seules fonctions support de manière à raisonner à missions constantes, une réduction de 20 % de leur coût - qui paraît, du reste, très volontariste pour des opérateurs ne faisant pas l'objet d'une fusion - apporterait une économie de l'ordre de 540 millions d'euros. Loin évidemment d'être négligeable, une telle économie doit toutefois être mise en regard de l'objectif, fixé par le Gouvernement, de réaliser 40 milliards d'euros d'économies en 2026, dont la moitié au titre du budget de l'État.

Si la ministre des comptes publics a chiffré à 2 à 3 milliards d'euros les économies pouvant résulter de la restructuration des agences, elle n'a pas été en mesure de préciser à la commission d'enquête la façon dont ce calcul avait été réalisé.

Jusqu'à présent, les réductions du nombre d'opérateurs en France sont loin de se traduire par une baisse homothétique des emplois. Sur la période 2015-2019, diverses fusions et suppressions d'opérateurs ont eu lieu, mais pour une baisse très limitée des emplois (- 0,8 % à périmètre constant).

Il ne faut donc pas attendre de la seule réorganisation des agences (par des fusions, des suppressions ou la mutualisation des fonctions support) des économies comparables avec celles qui résulteraient de la diminution des charges d'intervention, celle-ci supposant des mesures fortes prises sur la nature et le champ des politiques publiques mises en oeuvre par les agences.

S'il ne revient pas à la commission d'enquête de se prononcer sur l'avenir de pans entiers de politiques publiques, elle note que cinq structures portent les trois quarts des charges d'intervention de l'ensemble des opérateurs : France compétences (15,1 milliards d'euros, provenant des cotisations obligatoires des entreprises au titre de la formation professionnelle) ; l'AFITF (4,6 milliards d'euros) ; l'ANAH (3,8 milliards d'euros) ; France Travail (2,0 milliards d'euros) ; et les agences de l'eau (1,9 milliard d'euros, provenant des redevances sur l'eau).

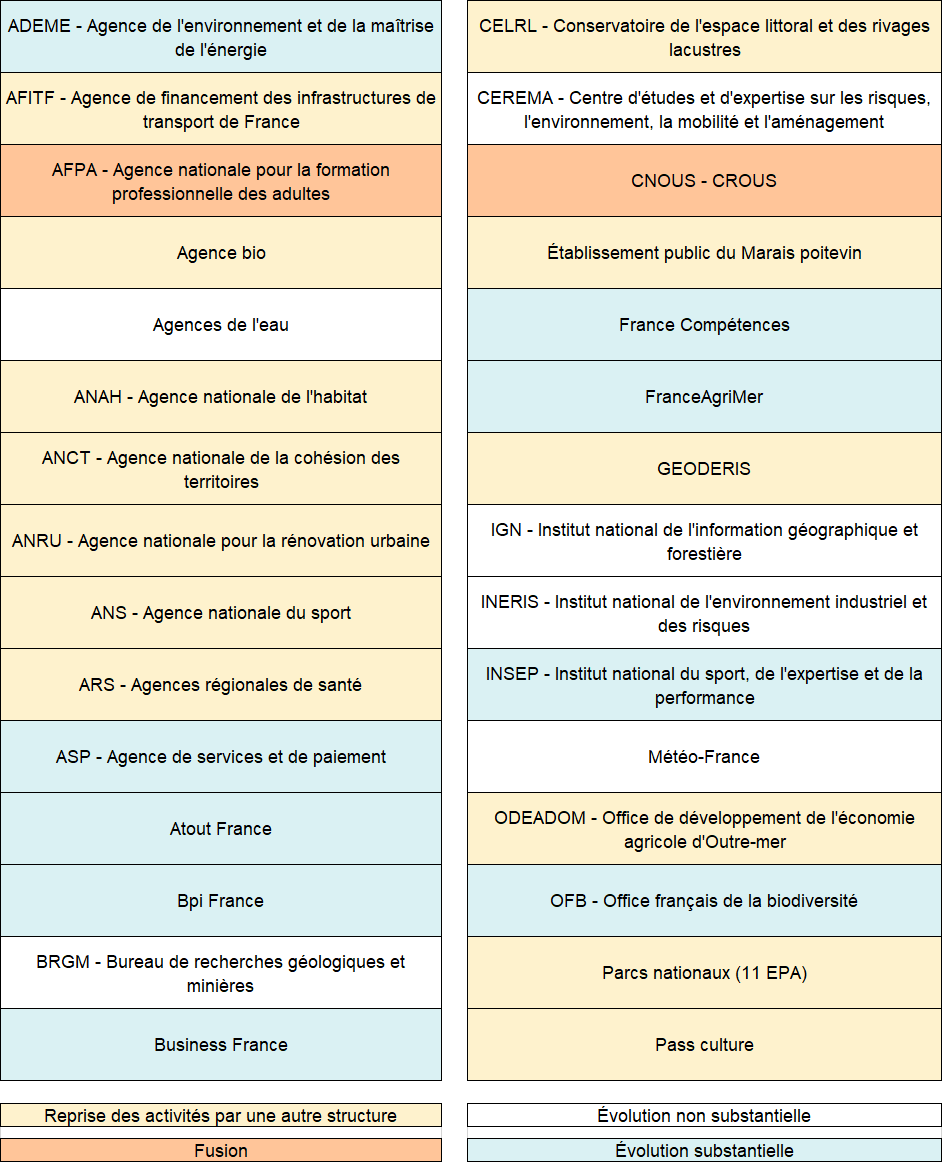

Réorganisation des agences proposées par le rapport