PREMIÈRE PARTIE : LES AGENCES, EN FRANCE, SE SONT DÉVELOPPÉES AU CAS PAR CAS, DE MANIÈRE OPPORTUNISTE, SANS STRATÉGIE DE RÉORGANISATION DE L'ÉTAT

Si la formule de l'agence est ancienne, c'est vers la fin du XXe siècle qu'elle s'est diffusée dans de nombreux pays avec la promesse d'une modernisation de l'action publique. Avec le temps, cet espoir a été en grande partie déçu et la séparation entre un « État stratège » et des « agences agiles » s'est trop souvent traduite, en France, par une organisation administrative devenue complexe, peu lisible et donc mal connue.

I. LE MOUVEMENT D'AGENCIFICATION A ÉTÉ PROGRESSIF, RÉSULTANT DE CAUSES MULTIPLES

L'ancrage historique de certaines agences a été présenté, par plusieurs personnes entendues par la commission d'enquête, comme un argument d'autorité censé en justifier le bien-fondé et la pérennité. Ainsi, le directeur général par intérim de Business France a-t-il assuré que cet « opérateur centenaire » est chargé, depuis 1923 et la création du « Comité permanent des foires à l'étranger (CPFE) », d'assurer le développement international de l'économie française et de ses entreprises. Une telle assise historique dans le cadre national ne constitue toutefois pas la règle.

Par ailleurs, la multiplication des agences en France a souvent, au cours des auditions, été mise en lien avec le caractère supposé vertueux et efficient de pays voisins, à l'instar de la Suède dont le démembrement de l'État est un mode d'action traditionnel, et avec la diffusion vers la fin du siècle dernier de nouveaux modèles de gestion publique.

A. LE MOUVEMENT D'AGENCIFICATION EN FRANCE S'INSPIRE D'ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES ÉTRANGÈRES, PERÇUES COMME SOUPLES ET EFFICACES

1. Le démembrement de l'action de l'État : une expérience ancienne et éprouvée par certains pays du continent européen

L'existence d'entités chargées de mettre en oeuvre des politiques publiques, éloignées de ministères cantonnés à des fonctions politiques et stratégiques, est loin d'être une conception purement contemporaine de l'organisation administrative. Une étude réalisée par la division de législation comparée du Sénat1(*) à la demande de la commission d'enquête relève ainsi que dès 1634, et à plus forte raison à partir de la Constitution de 1809 consacrant officiellement les agences, la Suède a fondé son action sur une pluralité d'agences.

Le pays de la péninsule scandinave n'est d'ailleurs pas le seul à avoir opté pour ce mode éclaté d'organisation administrative. Dès 1900, le gouvernement néerlandais comptait déjà environ 75 organismes dotés d'une certaine forme d'indépendance, tandis que les organismes consultatifs indépendants sont inscrits dans la Constitution depuis 19222(*).

Ces expériences diverses ont pu favoriser le développement, au cours du siècle précédent, des agences sur le continent européen. En 1968, au Royaume-Uni, la commission Fulton sur la réforme de la fonction publique suggère de suivre l'exemple suédois afin de pallier le manque d'expertise de la fonction publique statutaire. Les Britanniques n'en font toutefois pas encore un mode d'organisation répandu à l'ensemble de l'administration, mais expérimentent cette modalité notamment dans le domaine de la régulation.

La France n'est pas exempte de ces créations isolées et sporadiques d'agences ou d'entités aux contours juridiques peu discernables. Dans son étude de 2012 consacrée aux agences, le Conseil d'État relève ainsi avec justesse le développement à la veille de la Première guerre mondiale d'offices aux appellations et missions variées3(*) :

- Office national du commerce extérieur créé en 1898 ;

- Office national des retraites créé en 1910 ;

- Office de la navigation créé en 1912.

Plus tardivement, et au bénéfice de l'extension du champ de l'intervention de l'État, la période d'immédiat après-guerre marquera une première étape dans la création d'entités dont l'action se prolonge de nos jours :

- Office national de l'immigration créé en 1945 ;

- Centre national du cinéma créé en 1946.

Plus fondamentalement, c'est à partir des années 1960 que s'enclenchent en France les prémices d'une « agencification ». L'accroissement du nombre d'agences, notamment sur des politiques publiques sectorielles avec la création de l'office national des forêts (ONF) en 1964, de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (ANAH) en 1971 ou encore de l'Office national de la chasse (ONC) en 1972, concourt à l'irrigation progressive de ce mode de gouvernance.

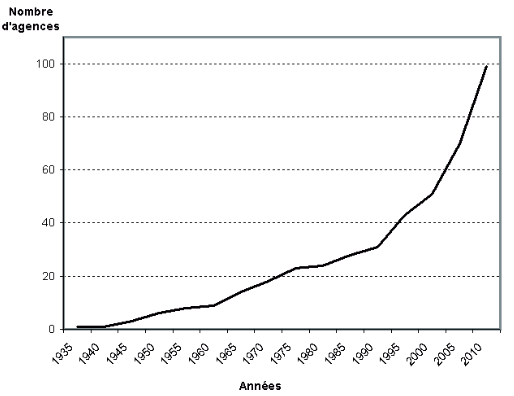

Le développement des agences est toutefois exempt d'une véritable vision stratégique globale. Les gouvernements recherchent des modalités de gestion plus souples, ce qui, en l'absence d'une vision au long cours, conduit à une explosion quantitative du nombre d'agences.

Évolution historique du nombre d'agences

Source : Étude annuelle du Conseil d'État de 2012

2. Le développement des agences : une organisation administrative qui s'est banalisée à la fin du XXe siècle

À partir des années 1990, le démembrement de l'État au bénéfice des agences se fait plus vif. Sous l'influence des théories néolibérales et notamment de l'école de la nouvelle gestion publique (new public management - NPM), plusieurs pays font le choix d'une politique active en faveur du développement des agences.

L'État en mouvement : la nouvelle

gestion publique (NPM),

réformer la présence de

l'administration sur le territoire

La nouvelle gestion publique, en anglais New Public Management (NPM), désigne un ensemble de réformes visant à moderniser l'action publique. Elle se base notamment sur une culture du résultat et emprunte des pratiques et des outils issus du privé.

La nouvelle gestion publique a favorisé la création d'agences en proposant une séparation entre la prise de décision stratégique (pouvoir politique) et la gestion opérationnelle (administration) ; l'instauration de structures autonomes comme instrument de régulation ; le recours privilégié à des personnes hors du statut de la fonction publique ; l'introduction des mécanismes de marché dans l'offre de biens et services d'intérêt général ; la recherche de l'efficience dans l'emploi des fonds publics4(*).

Ces réformes tendent à mesurer la performance par des indicateurs de performance, influençant ainsi la création de la loi organique relative aux lois de finances en 2021 et conduisant à l'introduction de ces indicateurs dans les contrats d'objectifs et de performance des agences. Elles tendent enfin à modifier les relations entre l'administration et les usagers, désormais considérés comme des « clients ».

Source : commission d'enquête

À l'avant-garde de ce mouvement « d'agencification », la Suède compte près de 1 300 agences au début des années 1990. À la même période, les Pays-Bas comptent environ 190 « organes administratifs indépendants » (zelfstandige bestuursorganem, ZBO) et voient se développer en parallèle des « agences exécutives » (agentschappen).

Au Royaume-Uni, les politiques conduites dans les années 1980 favorisent un désengagement - à tout le moins symbolique - de l'État. Ainsi, à partir de 1988, Margaret Thatcher fait siennes les idées de modernisation de l'administration et lance l'initiative « Next steps » autorisant la création de 34 agences exécutives, aboutissant rapidement à près de 140 agences recouvrant environ 80 % du champ d'intervention de la fonction publique5(*) et employant environ 350 000 fonctionnaires. Le mouvement de démembrement ne cesse toutefois pas : en 2010, près de 800 agences sont comptabilisées au Royaume-Uni.

Ce mouvement d'agencification n'est par ailleurs pas l'apanage des États. La tentation d'une réorganisation de l'administration en structures juridiques distinctes d'un pouvoir politique centralisé fait également son chemin aussi bien dans les collectivités territoriales que dans l'Union européenne.

En conséquence, l'Union européenne compte aujourd'hui près de 47 agences européennes aux statuts juridiques et missions très variés. Certaines d'entre elles sont connues du grand public : Agence européenne pour l'environnement (EEA6(*)) créée en 1990, Agence européenne des médicaments (EMA7(*)) créée en 1995 ou encore Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA8(*)) créée en 2002. Certaines agences font l'objet d'une attention moindre : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) créé en 1975, Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs créée en 2005 ou encore Office communautaire des variétés végétales (OCVV) institué en 1995.

Le mouvement d'agencification européenne n'a pas entrainé une réflexion concomitante sur le développement des agences au niveau national, alors même que certains champs de politique publique se recoupent assez largement, par exemple pour l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. François Ecalle, président fondateur de l'association « Finances publiques et économie » (Fipeco), entendu par la commission d'enquête, a ainsi souligné les économies d'échelle potentielles qui pourraient être explorées dans la réorganisation de ce maquis d'agences.

La commission peut à cet égard s'interroger sur la pertinence qu'une agence nationale, à l'instar de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), échange avec près de six agences européennes9(*) : soit l'une est trop généraliste, soit les autres sont trop spécialisées. Ce dialogue interagences, en multipliant les canaux par lesquels passe l'action publique, contribue certainement au manque de lisibilité de l'administration vue par les citoyens et par les entreprises, à rebours même de l'idée de rationalisation qui justifiait la création des agences.

La commission d'enquête considère ainsi que la création d'une nouvelle agence et son maintien dans le temps devraient être précédés d'une réflexion conduite à partir des structures existantes, en fonction d'un examen au cas par cas. En conséquence, s'il existe au niveau européen une agence susceptible de réaliser des missions qui ne justifient pas une adaptation à des particularités nationales, alors l'agence européenne devrait être considérée comme l'unique point de contact.

Une telle approche se justifie pour des politiques publiques qui font l'objet d'une appropriation forte de la part de l'Union européenne, comme celles du domaine du médicament. Pour des missions ayant trait à l'aménagement du territoire , nécessitant des échanges entre élus locaux et chargés de projet, une agence européenne ne serait naturellement pas le bon niveau d'interlocuteur.

Recommandation : Évaluer la pertinence de la création ou du maintien d'une agence nationale dès lors qu'une agence européenne intervient sur un même segment de politique publique.

* 1 Note sur les agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, Sénat, division de législation comparée, annexée au présent rapport.

* 2 Note précitée, p. 50.

* 3 Étude annuelle du Conseil d'État, 2012, « Les agences : une nouvelle gestion publique ? », p. 30-31.

* 4 Revue Gestion et management public 2012/2 volume 1/n° 2, « Le New Public Management », Yves Chappoz et Pierre Charles Pupion.

* 5 Revue française d'administration publique (RFAP) n° 105-106, 2003, Colin Talbot, « La réforme de la gestion publique et ses paradoxes : l'expérience britannique ».

* 6 European Environment Agency.

* 7 European Medicines Agency.

* 8 European Food Safety Authority.

* 9 L'ANSES a indiqué à la commission d'enquête qu'elle échangeait régulièrement avec l'EFSA, l'ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), ECHA (Agence européenne des produits chimiques), EEA (Agence européenne pour l'environnement), EMA (Agence européenne des médicaments), EU-OSHA (Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail).