DEUXIÈME

PARTIE :

MALGRÉ UNE HAUSSE DES FINANCEMENTS, UNE GRANDE CAUSE

ENCORE MAL DOTÉE

I. LES FINANCEMENTS DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, BIEN QU'EN AUGMENTATION, DEMEURENT MORCELÉS ET IMPARFAITEMENT ÉVALUÉS

A. SI LES FINANCEMENTS DE L'ÉTAT CONNAISSENT UNE AUGMENTATION INDÉNIABLE, LEUR MESURE ET LEUR PERFORMANCE SONT DIFFICILES À ÉTABLIR AVEC PRÉCISION

1. Le programme 137 : des montants en augmentation, mais qui restent à eux seuls dérisoires

Le programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » vise notamment à financer des actions d'accès au droit, de lutte contre les violences faites aux femmes et destinées à favoriser l'émancipation économique des femmes. Il est le seul programme du budget général de l'État à être entièrement consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes.

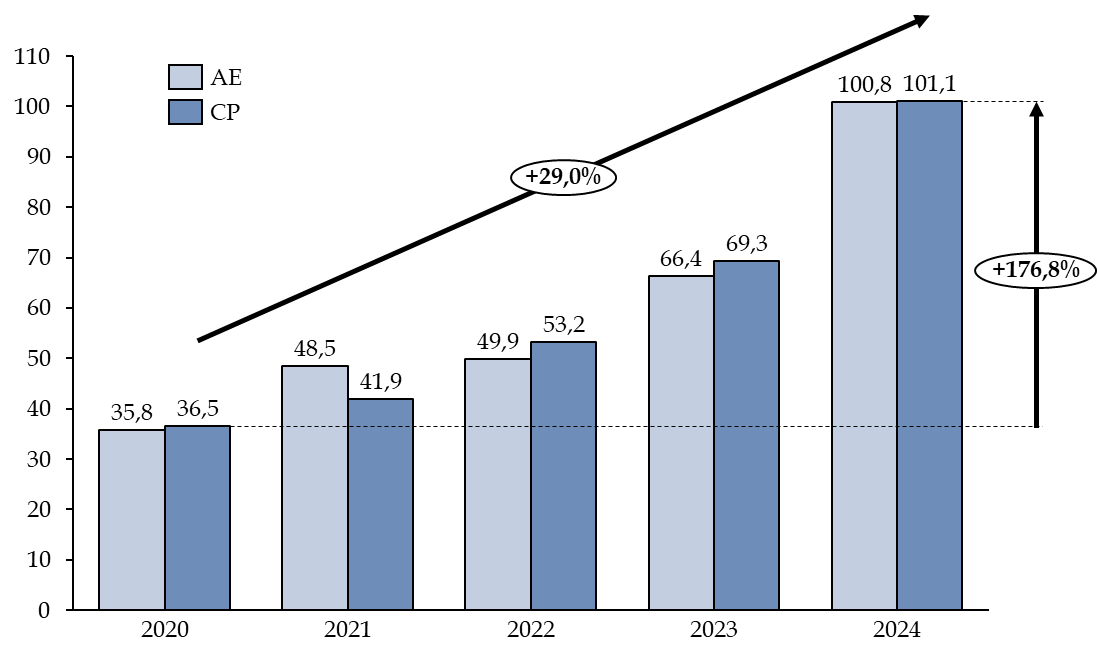

En 2024, les crédits exécutés sur ce programme s'élevaient à 100,8 millions d'euros en AE et 101,1 millions d'euros en CP. Par rapport à 2020, les crédits du programme 137 ont ainsi presque triplé (+ 176,8 %), ayant connu un taux de croissance annuel moyen de 29 % sur les cinq années considérées.

Évolution des crédits exécutés sur le programme 137 entre 2020 et 2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

a) Une hausse des crédits tirée principalement par la lutte contre les violences faites aux femmes

La maquette budgétaire du programme a été totalement refondue à l'occasion du projet de loi de finances pour 2019, puis à nouveau à l'occasion du projet de loi de finances pour 2022. Comme les rapporteurs spéciaux d'alors l'avaient relevé, cette instabilité de la documentation ne participe pas à lever les difficultés de suivi des crédits du programme.

Évolutions de la maquette budgétaire du programme 137 depuis 2019

|

Maquette jusqu'en 2019 |

Maquette entre 2019 et 2021 |

Maquette depuis 2022 |

|

Action 11 - Actions et expérimentations pour la culture de l'égalité et en faveur de l'égalité professionnelle, politique et sociale |

Action 21 - Politiques publiques - accès aux droits (dispositifs spécifiques portant sur des actions d'information et d'orientation des femmes, sur la prévention, l'accompagnement et la prise en charge des femmes victimes de violences physiques et sexuelles et sur des actions de prévention et lutte contre la prostitution) |

Action 24 - Accès aux droits et égalité professionnelle (dispositifs spécifiques portant sur des actions d'information et d'orientation des femmes, actions innovantes et partenariats visant à développer la culture de l'égalité et l'égal accès des femmes à la vie sociale) |

|

Action 12 - Promotion des droits, prévention et lutte contre les violences sexistes |

Action 22 - Partenariats et innovations (actions innovantes et partenariats visant à développer la culture de l'égalité et l'égal accès des femmes à la vie sociale, dont mise en oeuvre du plan interministériel pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) |

Action 25 - Prévention et lutte contre les violences et la prostitution (dispositifs spécifiques portant sur la prévention, l'accompagnement et la prise en charge des femmes victimes de violences physiques et sexuelles et sur des actions de prévention et lutte contre la prostitution) |

|

Action 13 - Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes |

Action 23 - Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes (dépenses de communication et de fonctionnement courant des délégations régionales aux droits des femmes) |

Action 23 - Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes (dépenses de communication et de fonctionnement courant des délégations régionales aux droits des femmes) |

|

Action 14 - Actions de soutien, d'expérimentation en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes |

|

Action 26 - Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales (ajout en LFI 2024) |

|

Action 15 - Prévention et lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains |

|

|

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

Dans les développements qui vont suivre, il sera fait référence à la seule maquette en vigueur depuis 2022, les crédits ayant été « reventilés » dans les actions correspondantes pour plus de clarté.

On constate ainsi, nonobstant les changements de maquette, qu'au sein du programme 137, l'augmentation des crédits résulte principalement de l'investissement des pouvoirs publics dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et particulièrement les violences conjugales.

Dans le PLF 2025, les crédits alloués à la lutte contre les violences s'élèvent ainsi à 58,8 millions d'euros en AE en CP, ce qui représente une hausse de 15 % par rapport à la LFI 2024 et une multiplication par 4,2 par rapport à 2020.

Évolution des crédits

destinés spécifiquement à la lutte

contre les violences

faites aux femmes au sein du programme 137

(en euros exécutés)

|

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|||||||

|

Actions et dispositifs |

AE |

CP |

AE |

CP |

AE |

CP |

AE |

CP |

AE |

CP |

|

|

Action 23 - Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes |

630 683 |

560 009 |

838 315 |

902 101 |

553 100 |

591 574 |

572 584 |

574 875 |

639 973 |

689 261 |

|

|

Action 24 - Accès aux droits et égalité professionnelle |

13 301 310 |

13 817 382 |

15 266 978 |

15 194 642 |

19 321 136 |

19 404 410 |

25 321 924 |

25 247 618 |

23 707 519 |

23 639 360 |

|

|

Information, droits des femmes et des familles (CIDFF - FN CIDFF) |

5 688 895 |

5 723 895 |

6 287 405 |

6 287 405 |

6 541 929 |

6 541 929 |

9 277 390 |

9 277 390 |

8 880 342 |

8 831 465 |

|

|

EICCF (EVARS) |

2 688 862 |

2 695 082 |

3 236 960 |

3 186 168 |

3 547 834 |

3 580 448 |

4 145 619 |

4 127 381 |

4 620 038 |

4 642 054 |

|

|

MFPF |

259 036 |

259 036 |

143 877 |

143 877 |

666 899 |

666 899 |

776 033 |

776 033 |

966 264 |

966 264 |

|

|

Mixité et entreprenariat des femmes |

1 079 601 |

1 041 568 |

1 120 526 |

1 129 229 |

2 060 140 |

2 064 300 |

3 389 708 |

3 367 708 |

1 913 475 |

1 925 476 |

|

|

Insertion professionnelle (CIDFF/BAIE) |

1 239 838 |

1 239 838 |

1 518 571 |

1 506 515 |

2 587 536 |

2 599 592 |

2 444 920 |

2 443 420 |

2 535 099 |

2 536 599 |

|

|

Projets innovants en faveur de l'égalité |

820 551 |

884 175 |

1 075 442 |

1 046 660 |

772 010 |

817 573 |

1 019 015 |

1 012 809 |

1 165 340 |

1 110 647 |

|

|

Partenariats territoriaux |

1 524 527 |

1 973 788 |

1 884 197 |

1 894 788 |

2 067 717 |

2 056 597 |

3 392 964 |

3 367 708 |

3 059 960 |

3 088 748 |

|

|

Autres actions accès aux droits et égalité professionnelle |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 077 072 |

1 077 072 |

876 275 |

875 169 |

567 001 |

538 107 |

|

|

Action 25 - Prévention et lutte contre les violences et la prostitution |

21 844 677 |

22 135 990 |

32 415 334 |

25 808 305 |

30 036 727 |

33 242 924 |

40 525 094 |

43 506 328 |

41 718 135 |

41 957 020 |

|

|

AFIS |

906 602 |

906 602 |

1 301 976 |

1 301 976 |

1 405 288 |

1 405 288 |

1 727 225 |

1 727 225 |

2 533 309 |

2 533 309 |

|

|

Plateforme téléphonique 3919 |

1 993 993 |

2 040 043 |

8 396 790 |

2 580 916 |

0 |

2 920 822 |

1 481 000 |

4 390 002 |

5 353 513 |

5 353 513 |

|

|

Subventions nationales |

5 960 594 |

6 215 594 |

6 463 616 |

5 708 616 |

5 426 848 |

5 851 848 |

4 307 745 |

4 637 745 |

5 863 088 |

5 863 088 |

|

|

Lieux d'accueil, d'écoute et d'orientation (LAEO) |

2 209 009 |

2 209 009 |

2 892 304 |

2 855 421 |

3 955 929 |

3 983 612 |

5 138 159 |

5 125 359 |

5 187 959 |

5 201 106 |

|

|

Accueils de jour |

4 234 253 |

4 234 253 |

4 600 197 |

4 600 197 |

4 317 953 |

4 317 953 |

6 191 282 |

6 032 282 |

5 168 678 |

5 301 120 |

|

|

Accompagnement parcours de sortie prostitution |

1 236 262 |

1 236 262 |

1 577 226 |

1 577 226 |

2 643 170 |

2 625 570 |

2 519 102 |

2 536 702 |

2 520 169 |

2 520 169 |

|

|

Référents départementaux |

145 797 |

145 797 |

211 032 |

211 032 |

217 200 |

216 000 |

257 320 |

258 520 |

256 219 |

256 219 |

|

|

Autres actions violences et prostitution |

5 158 167 |

5 148 430 |

6 972 193 |

6 972 920 |

12 070 338 |

11 921 831 |

18 903 261 |

18 798 493 |

14 835 201 |

14 928 495 |

|

|

Action 26 - Aide universelle d'urgence |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

34 775 493 |

34 775 493 |

|

|

Total programme 137 |

35 776 671 |

36 513 381 |

48 520 627 |

41 905 048 |

49 910 963 |

53 238 907 |

66 419 602 |

69 328 821 |

100 841 120 |

101 061 134 |

|

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires et les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Cette progression a été particulièrement rapide lors de la mise en oeuvre de plusieurs mesures. La première hausse sensible des crédits a eu lieu entre 2020 et 2021 (+ 35,6 % en AE et + 14,8 % en CP) et s'explique notamment par le financement des mesures du Grenelle de lutte contre les violences conjugales du 25 novembre 2019 :

- l'ouverture de 30 centres de prise en charge psychologique et sociale des auteurs de violences conjugales (CPCA), financés à hauteur de 5,9 millions d'euros par le programme 137 en PLF 2025 ;

- le financement du passage, depuis 2021, à un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 de la plateforme d'écoute « 39.19 - Violences femmes infos » gérée par la Fédération nationale solidarité femmes FNSF), à laquelle serait attribuée une dotation dédiée de 5,3 millions d'euros en 2025, au même niveau qu'en 2024 mais en progression par rapport à 2023 (4,7 millions d'euros).

La dernière augmentation substantielle de ces crédits, visible entre 2023 et 2024, correspond à la mise en place d'une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences à compter de 2024. Les crédits dédiés à la lutte contre les violences avaient ainsi augmenté de 51,8 % en AE et de 45,8 % en CP entre l'exécution 2023 et celle de l'exercice 2024.

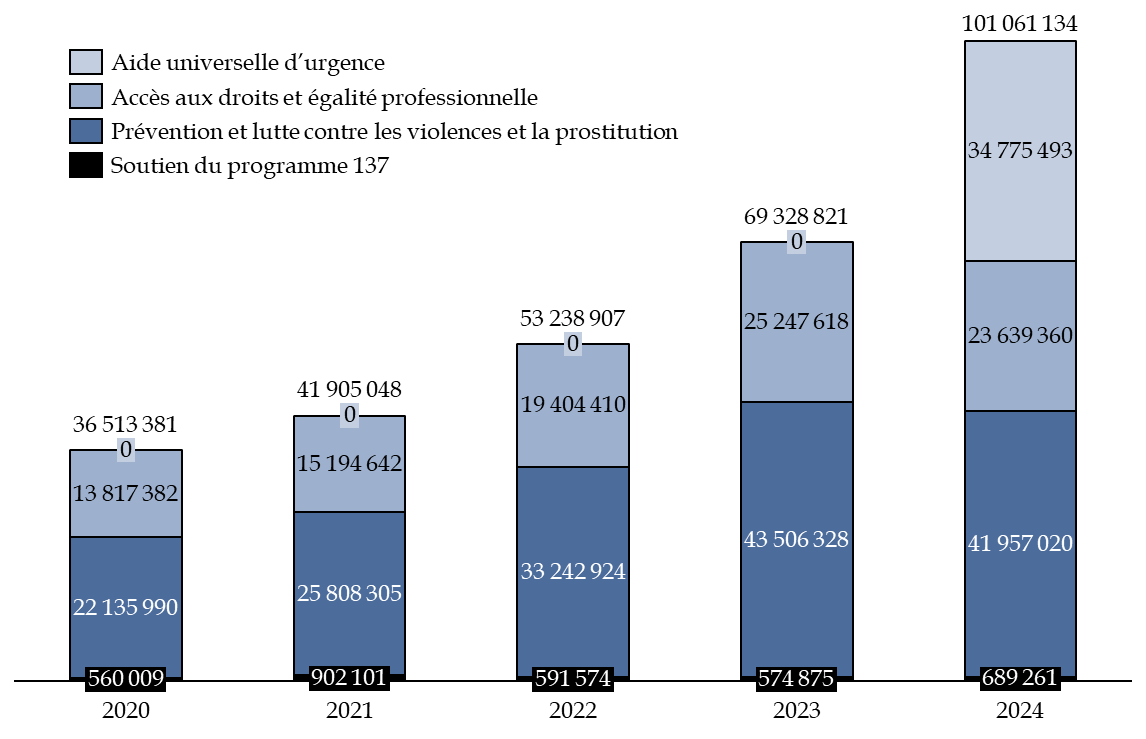

Évolution des crédits

exécutés du programme 137 par

action

entre 2020 et 2024

(en crédits de paiement)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

Comme en témoigne le graphique ci-dessus, l'augmentation des crédits du programme 137 est intégralement très largement absorbée par les actions 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution », qui a augmenté de 8 millions d'euros entre 2021 et 2022 puis de 10 millions d'euros entre 2022 et 2023, ainsi que, dans une moindre mesure, la nouvelle action 26 « Aide universelle d'urgence » (AUU).

C'est donc la lutte contre les violences, et singulièrement la mise en oeuvre du Grenelle, qui explique la hausse des crédits du programme, l'augmentation de l'action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » étant presque deux fois moindre (10 millions d'euros en deux ans, entre 2021 et 2023).

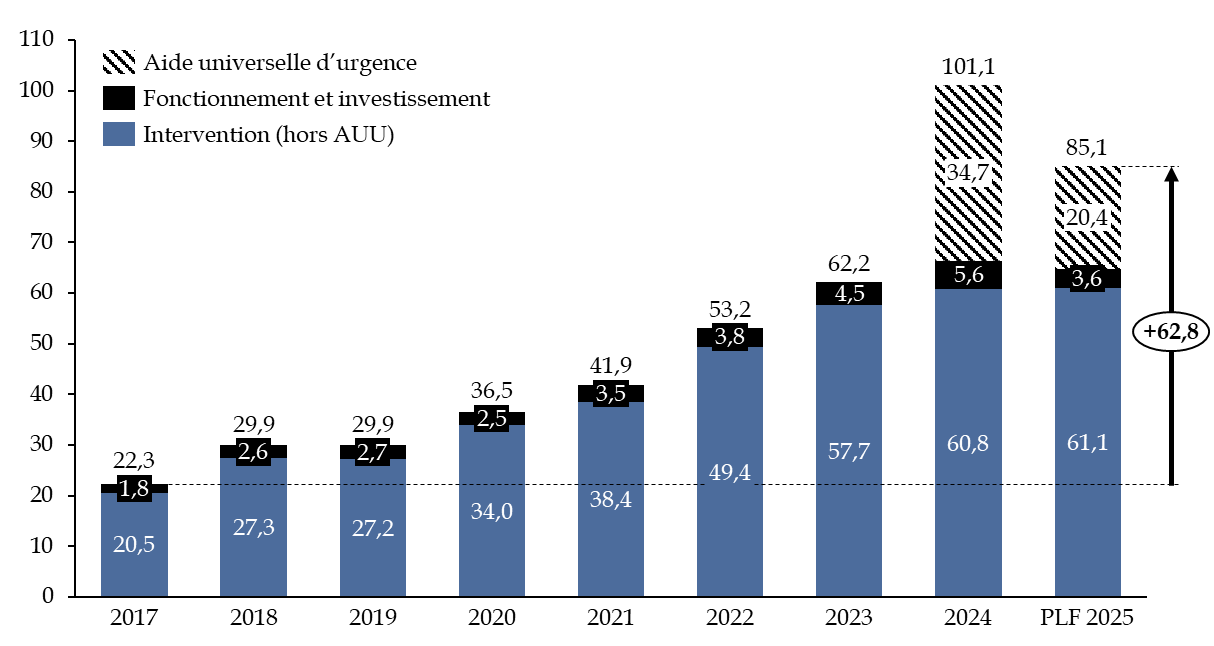

b) Des dépenses d'intervention prépondérantes, principalement au titre des subventions versées aux associations

Depuis 2020, ce constat n'a guère changé : les crédits du programme 137 sont toujours majoritairement composés de subventions à divers organismes ou associations pour le développement de l'accès aux droit ou la lutte contre les violences, et, marginalement, de dépenses de communication ou favorisant la culture de l'égalité.

Les dépenses d'interventions représentent l'écrasante majorité des crédits du programme 137, comme en témoigne le graphique ci-dessous : seules les dépenses de fonctionnement et d'investissement ne constituent pas des dépenses d'intervention (3,6 millions d'euros en 2025).

Évolutions des dépenses du programme 137 par nature

(en millions de crédits de paiement)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

Toutefois, alors que les rapporteurs spéciaux d'alors avaient relevé dans un précédent rapport28(*) que les subventions représentaient 92,9 % des crédits du programme 137, cette part a sensiblement diminué depuis la mise en oeuvre de l'aide universelle d'urgence aux victimes de violences conjugales (AUUVV) : les subventions ne représentaient plus que 60,1 % des crédits du programme en exécution 2024 ; ce chiffre s'établit à 71,8 % de ses crédits dans le PLF 2025.

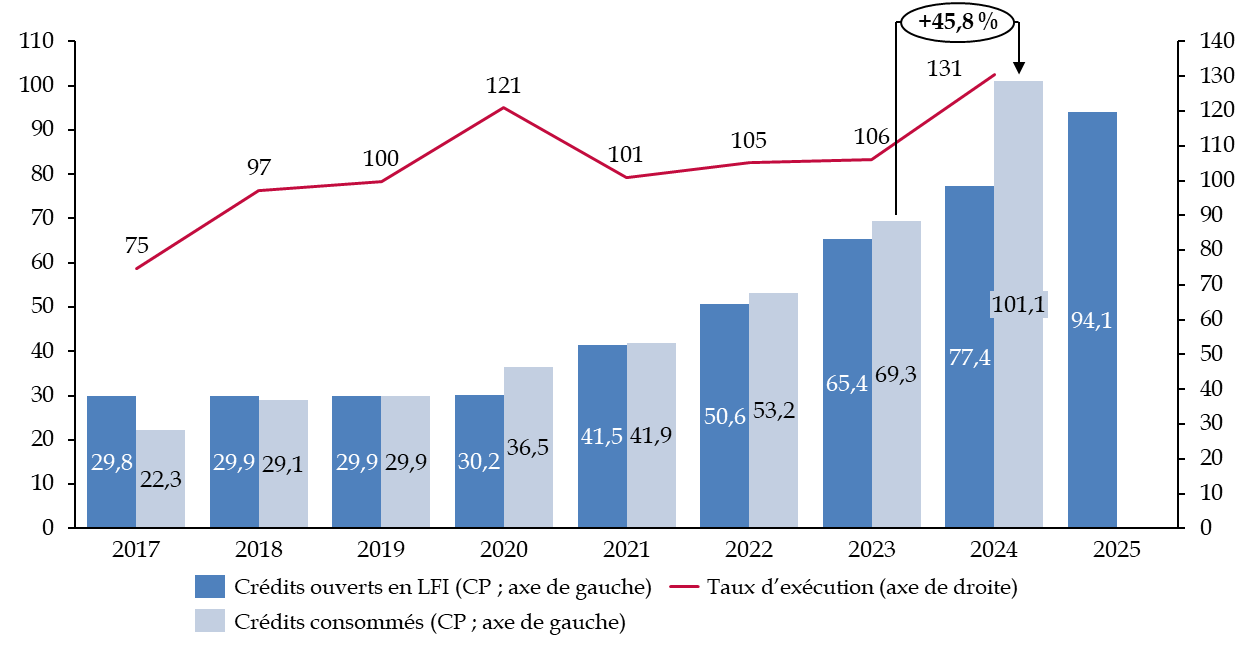

c) Une exécution à tendance haussière et une consommation intégrale des crédits qui révèlent d'importants besoins

Dans leur rapport de 202029(*), les rapporteurs spéciaux d'alors avaient souligné que le budget du programme 137, globalement faible, était rendu encore plus dérisoire par « des sous exécutions et redéploiements de crédits importants ».

Les rapporteurs spéciaux constatent avec satisfaction que cet état de choses n'est plus d'actualité. Comme l'illustre le graphique ci-dessous, les crédits consommés depuis 2020 sont même systématiquement supérieurs aux crédits ouverts en LFI.

Évolution des crédits ouverts en LFI

et consommés

sur le programme 137 entre 2017 et

2025

(en millions de crédits de paiement - gauche - et en pourcentage - droite)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

Ainsi, le taux d'exécution des crédits du programme 137 est, depuis 2020, supérieur à 100 % pour chaque exercice.

En outre, la Cour des comptes constate, dans sa dernière note d'exécution budgétaire (NEB) sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » que, sur le programme 137, « [l'exécution de] l'exercice 2024 se caractérise, comme en 2022 et 2023, par une consommation de la quasi-totalité des crédits disponibles, avec 99,8 % des crédits en AE et 99,2 % des crédits en CP. »30(*) La fin des redéploiements de crédits et des sous-exécutions confirme que les crédits mis à disposition de la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes sont effectivement utilisés à cette fin.

Toutefois, la tendance à la consommation intégrale des crédits et les sur-exécutions récurrentes suggèrent une certaine faiblesse des moyens par rapport aux besoins : la Cour des comptes31(*) relevait en effet qu'en 2024, les ouvertures de crédits autorisées par la loi de finances de fin de gestion, qui représentaient 28,5 millions d'euros, visaient à « couvrir une insuffisance de financement, tant sur [l'aide universelle d'urgence - AUUVV] que sur [l'allocation financière d'insertion sociale - AFIS]. »

2. Le niveau actuel du financement de l'État en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes est un sujet de discorde

Le programme 137 ne porte pas à lui seul l'intégralité des financements que l'État consacre à la lutte contre les violences faites aux femmes, ni au développement de l'égalité entre les femmes et les hommes : de nombreux autres programmes du budget général y participent également.

Toutefois, il n'est pas aisé de prendre la juste mesure des efforts financiers consentis par l'État en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. En particulier, le montant des financements consentis par l'État fait l'objet d'estimations très variables entre l'administration et les associations spécialisées.

a) Le document de politique transverse (DPT) renvoie une image déformée de l'effort de l'État en faveur de l'égalité femmes-hommes

L'estimation de l'État se trouve dans le document de politique transversale (DPT) « Égalité entre les femmes et les hommes », un « orange » budgétaire qui développe la stratégie mise en oeuvre en matière d'égalité, ainsi que les crédits, objectifs et indicateurs y concourant et figurant obligatoirement dans les projets annuels de performances de chacun des programmes du budget de l'État concernés.

Dans leur précédent rapport, les rapporteurs spéciaux d'alors avaient déjà relevé que « le DPT de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes ne permet pas d'identifier de façon satisfaisante ces différentes sources de financement », jugeant qu'il se révèle être « un outil insuffisamment fiable et développé. » Ce constat n'est guère différent cinq ans après...

(1) Une valorisation élevée, jugée fantaisiste par les associations entendues et dont la progression est largement due à des changements dans le périmètre et le mode de comptabilisation

Le dernier document de politique transversale (DPT), annexé au projet de loi de finances pour 2025, faisait état d'un effort très conséquent de l'État en faveur de l'égalité femmes-hommes.

Ainsi, il chiffrait cet effort à 5,8 milliards d'euros en AE et en CP.

Le SDFE a précisé aux rapporteurs spéciaux que les crédits valorisés par les ministères dans le DPT pour 2025 s'élèvent, pour ce qui concerne spécifiquement la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes, à 469 millions d'euros en AE et 545 millions d'euros en CP. »

Selon l'administration, l'augmentation des crédits valorisés dans le DPT peut résulter de plusieurs facteurs :

- d'abord, d'une augmentation du nombre de programmes contributeurs au DPT, en raison notamment d'une meilleure compréhension de l'exercice de valorisation par les ministères concernés, et d'une meilleure identification des actions et dispositifs concourant à la politique transversale ;

- ensuite, d'une meilleure appropriation de la démarche de la valorisation de crédits par les services des ministères contributeurs, résultat du renforcement de l'accompagnement conjoint du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) et de la direction du budget (DB) et selon une méthode fixée par circulaire32(*) ;

- enfin, de l'augmentation significative de l'investissement des ministères dans la mise en oeuvre de la politique depuis huit ans, à la faveur de la « grande cause » des deux quinquennats et des plans stratégiques interministériels.

Les rapporteurs spéciaux relèvent d'entrée que deux facteurs explicatifs potentiels sur trois correspondent à des changements de périmètre ou de mode de valorisation, sans lien avec la réalité de la politique mise en oeuvre. Il est vrai qu'il n'est pas aisé de distinguer l'augmentation « artificielle » imputable aux deux premiers facteurs de la véritable hausse des moyens consacrés à la lutte contre les violences. Le graphique ci-dessous tend néanmoins à accréditer l'hypothèse d'une progression largement « artificielle ».

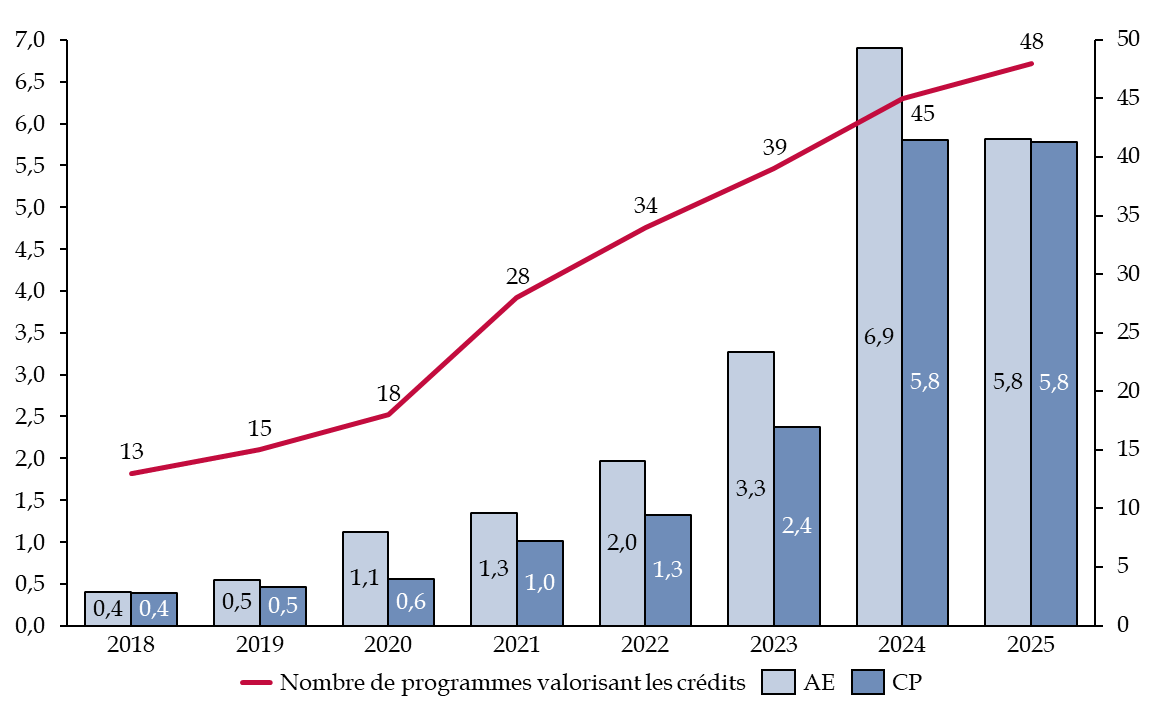

Évolution des crédits valorisés dans le DPT « Égalité entre les femmes et les hommes » et le nombre de programmes valorisant leurs crédits

(en milliards d'euros - gauche - et en programmes - droite)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

On constate en effet au premier coup d'oeil la forte corrélation entre l'augmentation du nombre de programmes valorisant ses crédits et l'augmentation des crédits valorisés dans le cadre du DPT. Ainsi, 48 programmes budgétaires ont valorisé des crédits au titre du DPT 2025, contre seulement 13 en 2018. Dans le même temps, les crédits valorisés sont passés de 0,4 milliard d'euros en AE et en CP en 2018 à 5,8 milliards d'euros en AE et en CP en 2025.

Pour se faire une idée de la part des facteurs « artificiels » dans la croissance des crédits valorisés, on peut comparer leur évolution à celles des crédits du Grenelle. Si l'on exclut l'année 2020, durant laquelle le Grenelle a tardé à démarrer du fait de la crise sanitaire, on constate que, de 2021 à 2024, les crédits de paiement exécutés au titre du Grenelle ont presque doublé, augmentant de 94 %.

En parallèle, les crédits valorisés au titre du DPT ont été presque multipliés par 6, connaissant une augmentation de + 480 %. Sans constituer une preuve définitive, cette comparaison suggère que les facteurs « artificiels » de croissance des crédits valorisés dans le DPT l'emportent sur les facteurs « réels ».

(2) Des efforts d'amélioration qui ne dissiperont pas les défauts intrinsèques de ce type de documentation

Les associations tendent également à souligner que certains choix de valorisation opérés dans le DPT en démontre le caractère quelque peu « artisanal ». En effet, les crédits de certains programmes sont comptabilisés selon une méthode tout à fait conventionnelle, qui ne traduit que très imparfaitement la réalité.

Ainsi, le DPT annexé au PLF 2021 indiquait par exemple que « le DPT Égalité 2020 incluait des crédits exceptionnels liés à la politique extérieure de la France, dans le cadre de sa présidence du G7 », dont on voit mal la pertinence - a fortiori s'agissant de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les rapporteurs spéciaux déplorent aujourd'hui que ce constat n'ait rien perdu de son actualité. Ainsi, certains crédits valorisés de manière conventionnelle en 2020 sont encore aujourd'hui valorisés au même titre, sans que leur impact spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes soit immédiatement discernable : c'est ainsi le cas des crédits de rémunération des professeurs d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire pour le temps qu'ils consacrent à l'éducation morale et civique (EMC).

À l'époque, cette valorisation - de même que celle des enseignants du premier degré, représentaient 138,3 millions d'euros, soit près du quart des crédits valorisés au titre du DPT. On reste circonspect devant ce mode de valorisation des crédits de titre 2.

Depuis, la DGCS et le SDFE indiquent « travaille[r] depuis plusieurs années en lien avec la direction du Budget (DB) et les ministères parties prenantes afin d'améliorer la qualité des contributions et d'augmenter le nombre de programmes concourant au DPT afin de donner annuellement une photographie la plus juste et la plus complète possible de l'effort de l'État. »

Ainsi, la circulaire budgétaire dédiée33(*) précise chaque année les critères présidant à la comptabilisation des crédits d'une mission au sein du DPT. L'administration souligne ne plus comptabiliser que les crédits qui contribuent de manière manifeste à la politique d'égalité entre les femmes et les hommes et à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Sont ainsi exclus les crédits proratisés sur la base de la part du public féminin d'un dispositif ou une action de droit commun sans impact direct sur l'égalité entre les femmes et les hommes - les rapporteurs spéciaux, s'interroge sur la pertinence de la valorisation de l'EMC à ce titre.

b) Des évaluations par les associations très éloignées des chiffres avancés par l'État

De leur côté, les associations spécialisées adoptent une approche plus restrictive de l'effort financier de l'État dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La Fondation des femmes a ainsi réitéré, en 2023, son étude « Où est l'argent contre les violences faites aux femmes ? »34(*). Il en ressort que l'effort total de l'État serait de tout juste 184 millions d'euros, dont la très grande majorité (171,6 millions d'euros, soit 92,9 %) serait consacrée à la seule lutte contre les violences conjugales.

Le tableau suivant présente la répartition de l'effort financier de l'État dans la lutte contre les seules violences conjugales. Par rapport à la présentation de l'administration dans le document de politique transversale, on remarque l'absence de valorisation de crédits de personnel - ce qui paraît plus prudent méthodologiquement - ; on constate également l'exclusion du financement des centres de prise en charge des auteurs de violences (CPCA), qui ne concernent guère les victimes.

Tentative de reconstruction du financement par l'État de la lutte contre les violences conjugales

(en millions d'euros)

|

Violences conjugales |

Budget programmé 2019 |

Budget programmé 2023 |

|

Écoute et orientation |

15,3 |

28,4 |

|

Campagnes / information sur le droit, les recours possibles, les services de soutien |

4,0 |

|

|

Lignes téléphoniques d'écoute et d'orientation |

1,3 |

6,1 |

|

Dispositifs d'accueil, d'orientation et d'accompagnement global (de type "maisons de solidarité pour les femmes") |

10,0 |

20,9 |

|

Dispositifs d'accès aux soins spécialisés (de type "maisons de santé pour les femmes") |

|

1,4 |

|

Signalement et plaintes |

3,8 |

5,2 |

|

Intervenants sociaux police/gendarmerie (ISGG) |

3,8 |

3,8 |

|

Plateforme pour dépôt de plainte en ligne |

|

1,4 |

|

Hébergement |

67,7 |

105,9 |

|

Places d'hébergement |

67,7 |

105,9 |

|

Abri d'urgence |

|

|

|

Formation des personnels des SIAO et éducateurs spécialisés |

|

|

|

Protection des enfants |

10,2 |

7,1 |

|

Espaces de rencontre protégés, mesures d'accompagnement protégé |

10,2 |

7,1 |

|

Accompagnement durant la phase judiciaire |

1,0 |

8,9 |

|

Téléphone Grave Danger |

1,0 |

3,7 |

|

Bracelet antirapprochement |

|

5,2 |

|

Santé mentale |

3,4 |

5,1 |

|

Remboursement à 100 % des consultation en psycho-traumatologie |

3,4 |

5,1 |

|

Total des dispositifs |

101,4 |

160,6 |

|

Pilotage de la politique publique |

23,2 |

11,0 |

|

Recherche et développement |

2,1 |

|

|

TOTAL |

126,7 |

171,6 |

Source : commission des finances du Sénat, d'après la Fondation des femmes.

S'agissant des seules violences sexuelles hors du couple, la valorisation de la Fondation des femmes aboutit à un chiffre dérisoire de seulement 13,2 millions d'euros en 2023.

Tentative de reconstruction du financement par l'État de la lutte contre les violences sexuelles hors du couple

(en millions d'euros)

|

Violences sexuelles hors du couple |

Budget programmé 2019 |

Budget programmé 2023 |

|

Écoute et orientation |

1,7 |

4,0 |

|

Lignes téléphoniques d'écoute et d'orientation |

0,6 |

2,2 |

|

Dispositifs d'accueil, d'orientation et d'accompagnement global (de type "maisons de solidarité pour les femmes") |

1,1 |

1,5 |

|

Dispositifs d'accès aux soins spécialisés (de type "maisons de santé pour les femmes") |

|

0,3 |

|

Signalement et plaintes |

0,7 |

1,0 |

|

Intervenants sociaux police/gendarmerie (ISGG) |

0,7 |

0,7 |

|

Plateforme pour dépôt de plainte en ligne |

|

0,3 |

|

Hébergement |

0,7 |

4,7 |

|

Hébergement des personnes en sortie de prostitution |

0,7 |

4,7 |

|

Soutien financier |

0,3 |

1,6 |

|

Aide financière à l'insertion sociale (AFIS) |

0,3 |

1,6 |

|

Total des dispositifs |

3,4 |

11,3 |

|

Pilotage de la politique publique |

4,1 |

1,9 |

|

Recherche et développement |

0,0 |

0,0 |

|

TOTAL |

7,5 |

13,2 |

Source : commission des finances du Sénat, d'après la Fondation des femmes

C'est sur cette base que les associations ont souligné, dans leur rapport remis au Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)35(*), que le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes était « prioritairement dédié aux violences conjugales » et que le budget dédié aux violences sexistes et sexuelles hors du couple « dissimul[ait] mal sa faiblesse ».

3. La comparaison du budget réel avec le budget qui paraît nécessaire aux associations fait apparaître un hiatus important

a) Les montants jugés nécessaires par les associations ne sont pas atteints

La Fondation des femmes, dans sa publication précitée « Où est l'argent contre les violences faites aux femmes ? »36(*), accompagne ses estimations du niveau du financement de l'État par des estimations des besoins, avec une fourchette haute et une fourchette basse.

Financement de l'État

en 2023 pour les seules violences conjugales

rapporté aux

besoins selon la Fondation des femmes

|

Violences conjugales |

Budget programmé 2023 |

Besoins estimés (hypothèse basse) |

Besoins estimés (hypothèse haute) |

|

Écoute et orientation |

28,4 |

453,0 |

668,1 |

|

Campagnes / information destinées aux victimes de témoins sur le droit, les recours possibles, les services de soutien |

|

15,0 |

15,0 |

|

Lignes téléphoniques d'écoute et d'orientation |

6,1 |

8,6 |

8,6 |

|

Dispositifs d'accueil, d'orientation et d'accompagnement global (de type "maisons de solidarité pour les femmes") |

20,9 |

390,5 |

594,0 |

|

Dispositifs d'accès aux soins spécialisés (de type "maisons de santé pour les femmes") |

1,4 |

22,2 |

33,8 |

|

Formation des professionnels de la santé, du secours médical et du travail social |

|

16,7 |

16,7 |

|

Signalement et plaintes |

5,2 |

354,9 |

361,1 |

|

Formation des professionnels de la sécurité (police/gendarmerie) |

|

5,8 |

5,8 |

|

Intervenants sociaux police/gendarmerie (ISGG) |

3,8 |

48,2 |

48,2 |

|

Diverses améliorations des conditions d'accueil des victimes en commissariat/gendarmerie |

|

31,1 |

31,1 |

|

Enquêteurs spécialisés dédiés |

|

253,6 |

253,6 |

|

Plateforme pour dépôt de plainte en ligne |

1,4 |

2,1 |

2,1 |

|

Plateforme informatique / registre des cas de violence |

|

2,1 |

2,1 |

|

Recueil des preuves (unités médico-judiciaires) |

|

12,0 |

18,2 |

|

Hébergement |

105,9 |

308,6 |

511,5 |

|

Places d'hébergement |

105,9 |

304,3 |

507,2 |

|

Abri d'urgence |

|

3,4 |

3,4 |

|

Formation des personnels des SIAO et éducateurs spécialisés |

|

0,9 |

0,9 |

|

Protection des enfants |

7,1 |

91,4 |

131,0 |

|

Espaces de rencontre protégés, mesures d'accompagnement protégé |

7,1 |

91,1 |

130,7 |

|

Protocole féminicide |

|

0,3 |

0,3 |

|

Soutien financier |

0,0 |

118,3 |

179,6 |

|

Aide financière d'urgence |

|

117,7 |

179,0 |

|

Fonds pour les familles des victimes de féminicide |

|

0,6 |

0,6 |

|

Accompagnement durant la phase judiciaire |

8,9 |

124,5 |

127,6 |

|

Formation obligatoire des professionnels de la justice |

|

0,2 |

0,2 |

|

Téléphone Grave Danger |

3,7 |

6,8 |

6,8 |

|

Bracelet antirapprochement |

5,2 |

0,9 |

0,9 |

|

Aide juridictionnelle |

|

6,0 |

9,1 |

|

Pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales dans les tribunaux |

|

110,6 |

110,6 |

|

Santé mentale |

5,1 |

500,2 |

761,0 |

|

Remboursement à 100 % des consultation en psycho-traumatologie pour les femmes victimes |

5,1 |

250,1 |

380,5 |

|

Remboursement à 100 % des consultation en psycho-traumatologie pour les enfants co-victimes |

|

250,1 |

380,5 |

|

Emploi |

0,0 |

150,8 |

229,4 |

|

Allocation d'aide de retour à l'emploi |

|

135,7 |

206,4 |

|

Accompagnement à l'insertion professionnelle |

|

15,1 |

23,0 |

|

Total des dispositifs |

160,6 |

1 950,9 |

2 739,9 |

|

Pilotage de la politique publique |

11,0 |

51,0 |

51,0 |

|

Recherche et développement |

|

215,2 |

302,0 |

|

TOTAL |

171,6 |

2 217,1 |

3 092,9 |

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la Fondation des femmes.

Les besoins identifiés par la Fondation des femmes pour les seules violences conjugales apparaissent très importants et - même dans l'estimation basse - largement supérieurs aux moyens avancés par l'État pour y répondre : ce ne sont ainsi pas moins de 2,2 milliards d'euros, voire 3,1 milliards d'euros en estimation haute, qui seraient nécessaires.

Ces montants sont à mettre en regard des 171,6 millions d'euros dépensés en 2023 selon la Fondation des femmes - soit à peine 8 % des besoins identifiés dans l'estimation la plus basse...

Financement de l'État

en 2023 pour les seules violences sexuelles hors du

couple

rapporté aux besoins selon la Fondation des femmes

(en millions d'euros)

|

Violences sexuelles hors du couple |

Budget programmé 2023 |

Besoins estimés (hypothèse basse) |

Besoins estimés (hypothèse haute) |

|

Écoute et orientation |

4,0 |

31,2 |

384,1 |

|

Campagnes / information destinées aux victimes de témoins sur le droit, les recours possibles, les services de soutien |

|

15,0 |

15,0 |

|

Lignes téléphoniques d'écoute et d'orientation |

2,2 |

3,3 |

3,3 |

|

Dispositifs d'accueil, d'orientation et d'accompagnement global (de type "maisons de solidarité pour les femmes") |

1,5 |

5,7 |

356,4 |

|

Dispositifs d'accès aux soins spécialisés (de type "maisons de santé pour les femmes") |

0,3 |

0,4 |

2,6 |

|

Formation des professionnels de la santé, du secours médical et du travail social |

|

6,8 |

6,8 |

|

Signalement et plaintes |

1,0 |

197,2 |

200,1 |

|

Formation des professionnels de la sécurité (police/gendarmerie) |

|

1,0 |

1,0 |

|

Intervenants sociaux police/gendarmerie (ISGG) |

0,7 |

8,5 |

8,5 |

|

Diverses améliorations des conditions d'accueil des victimes en commissariat/gendarmerie |

|

5,5 |

5,5 |

|

Enquêteurs spécialisés dédiés |

|

44,7 |

44,7 |

|

Plateforme pour dépôt de plainte en ligne |

0,3 |

0,4 |

0,4 |

|

Plateforme informatique / registre des cas de violence |

|

0,4 |

0,4 |

|

Recueil des preuves (unités médico-judiciaires) |

|

0,6 |

3,5 |

|

Centres d'aide d'urgence pour victimes |

|

100,0 |

100,0 |

|

Dispositifs de signalement |

|

36,1 |

36,1 |

|

Hébergement |

4,7 |

32,6 |

168,0 |

|

Hébergement des personnes en sortie de prostitution |

4,7 |

32,6 |

168,0 |

|

Soutien financier |

1,6 |

20,5 |

105,6 |

|

Aide financière à l'insertion sociale (AFIS) |

1,6 |

20,5 |

105,6 |

|

Accompagnement durant la phase judiciaire |

0,0 |

20,0 |

22,0 |

|

Formation obligatoire des professionnels de la justice |

|

0,2 |

0,2 |

|

Aide juridictionnelle |

|

0,3 |

2,3 |

|

Pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales dans les tribunaux |

|

19,5 |

19,5 |

|

Santé mentale |

0,0 |

17,6 |

1 176,8 |

|

Remboursement à 100 % des consultation en psycho-traumatologie |

|

17,6 |

1 176,8 |

|

Total des dispositifs |

11,3 |

319,1 |

2 056,6 |

|

Pilotage de la politique publique |

1,9 |

9,0 |

9,0 |

|

Recherche et développement |

0,0 |

32,8 |

206,6 |

|

TOTAL |

13,2 |

360,9 |

2 272,2 |

Source : commission des finances du Sénat, d'après la Fondation des femmes

Pour les violences sexuelles hors du couple, l'estimation basse, qui s'établit à 360,9 millions d'euros, apparaît relativement accessible, ce qui est loin d'être le cas pour l'estimation haute fixée à 2,3 milliards d'euros - à rapprocher, là encore, des 13,2 millions d'euros dépensés en 2023 selon l'association.

Sans se prononcer sur le réalisme des valorisations du DPT et de la Fondation des femmes, les rapporteurs spéciaux constatent que les valorisations du DPT sont assez complaisantes et larges ; à l'inverse, celles de la Fondation des femmes sont restrictives dans la valorisation de l'effort de l'État et assez maximalistes dans leur estimation des besoins. Toutefois, il paraît indéniable que les moyens en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes pourraient être renforcés, tant au regard des limites de la prise en charge (cf. partie 3) que des « coûts » sociaux des violences.

b) Un coût budgétaire qui doit être rapporté au « coût » des violences

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle régulièrement que les violences faites aux femmes ont un impact économique massif. Dans certains pays, elles représenteraient jusqu'à 2 % du PIB, en cumulant leurs effets sur la santé, le travail, l'éducation, la justice, et les coûts intergénérationnels.

À l'échelle européenne, l'Institut européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes (EIGE) a estimé en 202237(*) que le coût des violences fondées sur le genre dans l'Union européenne (UE-27) s'élevait à 366 milliards d'euros par an. Les violences faites aux femmes représentent 79 % de ce coût, soit 289 milliards d'euros. Les violences conjugales, quant à elles, coûtent 175 milliards d'euros par an, dont 87 % concernent des violences contre des femmes. L'estimation inclut les coûts médicaux, juridiques, ainsi que d'autres coûts monétisables et non monétisables, tels que les impacts physiques et psychologiques durables ou la perte de vie humaine.

En France, plusieurs études ont cherché à chiffrer le coût des violences faites aux femmes.

L'étude de référence pour le cas français reste, plus de dix ans après, celle menée par la société d'experts Psytel38(*), commanditée par le service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE). Elle estimait à 3,6 milliards d'euros par an le coût des violences conjugales, en intégrant : des coûts directs (santé, police, justice, hébergement, accompagnement social) et des coûts indirects (perte de revenus, absentéisme, impact sur les enfants, etc.)

Estimations du coût des violences sexistes et sexuelles

- Catherine Cavalin et al., Étude relative à l'actualisation du chiffrage des répercussions économiques des violences au sein du couple et leur incidence sur les enfants en France en 2012, Psytel, 2014.

Estimation : 3,6 milliards d'euros euros par an. Base du chiffrage : coûts directs (santé, police, justice, hébergement, accompagnement social) et coûts indirects (perte de revenus, absentéisme, impact sur les enfants, etc.)

- Santé publique France, Estimation du coût des violences au sein du couple et de leur incidence sur les enfants en France en 2012, 2016.

Estimation : 3,6 milliards d'euros par an. Base du chiffrage : coût direct (médicaux, accueil et accompagnement des victimes et des auteurs, dépenses de police, de justice, hébergements, etc.) et coûts indirects (manque à gagner : perte de rémunération, coût de la douleur du préjudice).

- Société française de santé publique, Évaluation économique des violences conjugales en France, 2010.

Estimation : 2,5 milliards d'euros par an. Base du chiffrage : système de santé, justice, perte de production, coûts humains.

- Jacques Bichot, Le fardeau des crimes et délits qui provoques les blessures de l'intimité, 2016.

Estimation : entre 40 et 70 milliards d'euros par an. Base du chiffrage : préjudices personnels et collectifs, y compris les dépenses publiques et privées liées à la sécurité, à la justice, à la santé et au soutien des victimes.

- CIIVISE, Violences faites aux enfants : le coût du déni, 2023.

Estimation : 9,7 milliards d'euros par an.

- Lucile Peytavin, Le coût de la virilité, 2021

Estimation : 95,2 milliards d'euros par an mais portant sur les comportements masculins antisociaux dans leur ensemble tels que infractions routières, délinquance, incarcération...). Base du chiffrage : prix des sanctions judiciaires et des conséquences pour les victimes.

- Virginie Cresci, Le Prix des larmes, 2024

Estimation : entre 40 et 70 milliards d'euros par an (reprise notamment du travail de Jacques Bichot). Base du chiffrage : frais de justice, de santé physique et psychique, rupture du parcours professionnel.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux.

Concernant la prostitution, l'étude « Prostcost » financée par la Commission européenne et réalisée par le Mouvement du Nid et Psytel39(*) a estimé en 2015 le coût social à 1,6 milliard d'euros par an, incluant notamment les conséquences sanitaires, psychosociales ou encore les coûts de lutte contre les réseaux en estimant à 37 000 le nombre de personnes en situation de prostitution.

Plus récemment, une étude de la Fondation des femmes sur le coût des inégalités (2022)40(*), entendu comme les pertes de richesse engendrées chaque année par la France en raison des inégalités femmes-hommes, l'a estimé à 118 milliards d'euros. Selon elle, les violences conjugales coûteraient 3,6 milliards d'euros par an, tandis que chaque viol représenterait un coût individuel oscillant de 810 000 euros (estimation haute) à 60 000 euros (estimation basse)41(*).

Comme l'ont indiqué la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et le SDFE dans leurs réponses, « ces chiffrages sont indispensables pour rendre visibles les conséquences économiques des violences, qui restent souvent sous-estimées dans les politiques publiques. Ils permettent de présenter l'enjeu des violences, non plus comme un simple poste de dépense, mais comme un ensemble de coûts évitables grâce à la prévention ».

Bien sûr, ces études présentent également plusieurs limites : les méthodologies sont hétérogènes, les périmètres analysés peuvent varier, toutes les formes de violences ne sont pas prises en compte, de même que les conséquences différées des violences, par exemple sur les enfants exposés.

Dans ce contexte, les travaux de l'EIGE et de l'OMS sont précieux, car ils fournissent des cadres méthodologiques harmonisés, qui permettent des comparaisons dans le temps et entre pays. L'étude Psytel reste une référence précieuse en France, notamment en raison de son approche systémique et de sa prise en compte des impacts sur les enfants.

Les rapporteurs spéciaux partagent le sentiment du SDFE, qui leur a indiqué que, « dix ans après sa publication, une actualisation serait opportune », précisant que « l'évolution des coûts publics ou encore l'essor de nouvelles formes de violences - comme les cyberviolences et la prostitution des mineurs - justifieraient pleinement une mise à jour de cette étude. »

Recommandation : Conduire une nouvelle étude sur le coût des violences faites aux femmes, tenant compte de l'évolution des coûts publics et de l'essor de nouvelles formes de violence, dans un cadre et selon une méthodologie harmonisés avec les travaux antérieurs

4. La mesure des effets des dépenses publiques sur l'égalité : une démarche encore inexplorée

Au-delà du seul montant des dépenses en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est leur efficacité qui devrait être mieux connue et évaluée. Toutefois, si l'évaluation des actions est, d'avis général, nécessaire, la pertinence de certains indicateurs est parfois mise en question.

a) Les indicateurs de performance du programme 137 : une complétude et une pertinence perfectibles

La maquette de performance du programme 137 est présentée dans le tableau ci-dessous.

Maquette de performance du programme 137

(en unité et en pourcentage)

|

Réalisation 2020 |

Réalisation 2021 |

Réalisation 2022 |

Réalisation 2023 |

Réalisation 2024 |

||

|

Objectif 1 |

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence |

|

|

|

|

|

|

1.1 |

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence (3919) - % |

60,3 |

61,9 |

75,8 |

86,5 |

88 |

|

1.2 |

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) |

|

|

|

|

|

|

1.2.1 |

Nombre de personnes informées individuellement, en moyenne par ETP* |

|

|

|

1 058 |

1 051 |

|

1.2.2 |

Nombre d'entretiens réalisés, en moyenne par ETP* |

|

|

|

1 674 |

1 676 |

|

1.2.3 |

Nombre de demandes formulées par le public, en moyenne par ETP* |

|

|

|

3 969 |

4 037 |

|

Objectif 2 |

Mesurer l'engagement financier du ministère de l'Égalité en faveur de l'égalité professionnelle et l'insertion économique et l'effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique*** |

|

|

|

|

|

|

2.1 |

Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle |

|

|

|

|

|

|

2.1.1 |

Part des crédits du programme 137 sur l'ensemble des co-financements nationaux du FSE ( %) |

10 |

12 |

11 |

9 |

8 |

|

2.1.2 |

Part des crédits mobilisés par le programme 137 en faveur de l'égalité professionnelle (hors FSE) - % |

20 |

20 |

29 |

23 |

34 |

|

Objectif 3* |

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement |

|

|

|

|

|

|

3.1 |

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP) : nombre de parcours de sortie de prostitution (PSP) en cours |

|

|

|

845 |

898 |

|

Objectif 3** |

Mesurer l'impact de la culture de l'égalité |

|

|

|

|

|

|

3.1 |

Développement de la culture de l'égalité ( %) |

187 |

140 |

138 |

|

|

* Depuis 2023. ** Jusqu'en 2022. *** Depuis 2025.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du SDFE au questionnaire des rapporteurs spéciaux et les documents budgétaires

Cette maquette appelle plusieurs remarques des rapporteurs spéciaux.

D'abord, certains indicateurs s'apparentent à des indicateurs de suivi plutôt que de performance. C'est le cas de l'indicateur 3.1 qui se borne à reporter le nombre de parcours de sortie de prostitution (PSP) en cours, sans contextualiser ce chiffre et sans le rapporter au nombre de demande de PSP refusées, par exemple. Cet indicateur ne permet guère d'appréhender la performance de la politique publique - dont les rapporteurs spéciaux soulignent infra les importantes limites ; tout juste permet-il de suivre la montée en charge d'un dispositif qui aurait dû être opérationnel depuis de nombreuses années.

En outre, certains indicateurs souffrent de biais importants. L'indicateur du taux d'appels traités par la plateforme téléphonique de référence 3919, comme les rapporteurs spéciaux l'ont déjà relevé42(*), souffre d'un biais puisque, pour citer une association gestionnaire de ligne d'écoute, « plus nous sommes proactifs et plus nous nous faisons connaître, plus les appels sont nombreux pour nos écoutantes, et plus le taux de réponse baisse... »43(*).

De même, les indicateurs permettant d'appréhender l'accompagnement des personnes par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) ont suscité des critiques de la Fédération nationale des CIDFF : dans la mesure où « les conditions d'accueil conditionnent la qualité des entretiens et des informations délivrées » et où « l'objectif du maillage territorial qui répond à une demande de l'État nous amène à animer des permanences sur des territoires faiblement peuplés »44(*), mesurer la performance par le nombre d'entretiens réalisés par ETP paraît peu pertinent, voire contreproductif. Sur ce dernier point, le SDFE a indiqué que, « dans la perspective du PLF 2026, des travaux sont engagés afin de réviser [cet] indicateur (...), en lien avec la fédération nationale », ce dont les rapporteurs spéciaux se félicitent.

L'amélioration de la mesure de la performance nécessite en effet, comme le préconisait Jean Arthuis en 2005 dans son rapport d'information sur les indicateurs45(*), de remplacer les indicateurs porteurs de biais ou de leur associer un second indicateur. Par exemple, le biais lié au taux de réponses des écoutantes pourrait être neutralisé en y associant un autre indicateur mesurant, en valeur absolue, le nombre d'appels reçus par l'association46(*).

Enfin, les indicateurs de l'objectif n° 2 suscitent une certaine perplexité ; en effet, il paraît étonnant de mesurer la performance d'une dépense publique par le niveau de cette même dépense - même exprimé en termes relatifs.

Sur ce point, l'administration indique que « pour le PLF 2025, l'objectif n° 2 a été révisé ». Un premier indicateur permet de suivre l'évolution du taux de cofinancement des projets associatifs dédiés à l'égalité professionnelle, mesurant donc « l'effet de levier » des dépenses de l'État ; en ce sens, cette modification de la maquette paraît pertinente. L'autre indicateur, qui permet de suivre la part des crédits d'intervention du programme 137 dédiés à l'égalité professionnelle, paraît moins pertinent, tant dans sa philosophie - mesurer des dépenses ne permet guère de mesurer leur performance - que dans son mode de calcul - une hausse des crédits dédiés à la lutte contre les violences ferait baisser cet indicateur...

Les rapporteurs spéciaux insistent en tout état de cause pour la pertinence des indicateurs de performance du programme 137 fassent l'objet d'une attention particulière.

Recommandation : Améliorer la pertinence des indicateurs de performance du programme 137, en contextualisant les indicateurs porteurs de biais voire en révisant ces indicateurs en lien avec les associations concernées.

b) La budgétisation intégrant l'égalité (BIE) : une ambition bientôt concrétisée ?

La mesure des effets des politiques publiques et de la performance du financement de la lutte contre les violences faites aux femmes pourrait également bénéficier de la mise en oeuvre de la budgétisation intégrant l'égalité (BIE) : il s'agit d'une démarche analytique et informative visant à prendre en compte la perspective de genre dans tout le cycle du processus budgétaire.

Son objectif est de comprendre en quoi la collecte et l'utilisation des crédits publics (recettes comme dépenses) renforcent, sont neutres ou au contraire diminuent les inégalités entre les genres, et de proposer, au regard des résultats, des ajustements budgétaires pour garantir l'égalité réelle.

En ce sens, la budgétisation intégrant l'égalité contribue à la transparence de la gestion des fonds publics et permet à l'État de mesurer ses engagements.

Définition de la budgétisation

intégrant l'égalité femmes-hommes,

retenue par le

Conseil de l'Europe et par le Parlement européen

(dans sa

résolution 2002/2198(INI))

« L'intégration d'une perspective de genre dans le processus budgétaire est une application de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le processus budgétaire. Cela implique une évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire ainsi qu'une restructuration des revenus et des dépenses dans le but de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. »

En France, cette démarche est en cours de mise en oeuvre au sein de l'État. Dans leur rapport de 2020, les rapporteurs spéciaux d'alors47(*) avaient documenté la première expérimentation de la budgétisation intégrant l'égalité : en 2018-2019, les ministères de la Culture, de l'Agriculture, des Affaires sociales et de l'Égalité des territoires l'avaient expérimenté sous le double pilotage de la direction du Budget et du service des droits des femmes (SDFE).

Les rapporteurs spéciaux avaient alors jugé que « le BIE pourrait utilement compléter l'approche budgétaire du DPT, mais il semble préférable, à court et moyen terme, de continuer le processus d'expérimentation. »

Cette expérimentation de 2018-2019 ne devait guère avoir de suite. Toutefois, à la suite d'un rapport parlementaire48(*), la marche vers la budgétisation intégrant l'égalité à repris : ainsi, la loi de finances pour 202449(*) prévoit, à compter du PLF 2025, qu'un rapport sur l'impact du budget sur l'égalité entre les femmes et les hommes soit annexé aux projets de loi de finances. À la suite de cette disposition législative, la circulaire de la direction du budget du 13 mars 202450(*) a demandé l'utilisation d'indicateurs permettant d'évaluer la performance de la dépense à l'aune de son impact sur l'égalité femmes-hommes.

Afin de définir le cadre méthodologique et institutionnel de la BIE, une mission a été confiée en février 2024 à l'Inspection générale des finances (IGF) et à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui a remis son rapport en juin 202451(*).

Sur la base de ce travail de préfiguration et des recommandations de la mission, les ministres des Comptes publics, de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et de l'Éducation nationale ont annoncé, le 8 mars 2025, le lancement d'une démarche de budgétisation intégrant l'égalité à compter du PLF 2026. Selon le SDFE, trois changements majeurs seraient apportés : d'abord, chaque article des textes budgétaires sera désormais évalué sous l'angle de l'égalité femmes-hommes, par le biais d'une étude d'impact ; ensuite, une analyse qualitative des dépenses de l'État sera menée pour identifier et corriger les biais en défaveur de l'égalité entre les femmes et les hommes - le premier secteur concerné est l'éducation. Enfin, un outil de suivi des indicateurs de performance sexués sera mis en place.

Les rapporteurs spéciaux considèrent que la démarche de la BIE pourrait, à terme, donner lieu à une évaluation d'ensemble de l'impact des finances publiques sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment de l'efficacité des financements contre les violences faites aux femmes. La méthodologie proposée par l'Igas et l'IGF semble rendre cette démarche possible. Ils en suivront le développement avec intérêt dès le PLF 2026.

Recommandation : Mettre en oeuvre la budgétisation intégrant l'égalité dès le PLF 2026 et y intégrer, à terme, l'ensemble des dépenses et des ressources de l'État

* 28 « Conventions entre l'État et les associations : des relations à rééquilibrer », rapport d'information fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, n° 757 (session 2022-2023) - 21 juin 2023.

* 29 « Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes », rapport d'information n° 602 (2019-2020) fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet au nom de la commission des finances, déposé le 8 juillet 2020.

* 30 Cour des comptes, Note d'exécution budgétaire 2024, mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

* 31 Ibid.

* 32 Circulaire NOR ECOB2415733C - PLF 2025 relative à l'élaboration des annexes générales, jaunes et des documents de politique transversale.

* 33 Circulaire NOR ECOB2415733C - PLF 2025 relative à l'élaboration des annexes générales, jaunes et des documents de politique transversale.

* 34 Fondation des femmes, « Où est l'argent contre les violences faites aux femmes », édition 2023.

* 35 Rapport d'évaluation remis par le collectif d'associations spécialisées au Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), reçu le 24 juin 2024.

* 36 Fondation des femmes, « Où est l'argent contre les violences faites aux femmes », édition 2023.

* 37 EIGE, « The costs of gender-based violence in the European Union : Technical report », janvier 2022.

* 38 Catherine CAVALIN et al., Étude relative à l'actualisation du chiffrage des répercussions économiques des violences au sein du couple et leur incidence sur les enfants en France en 2012, Psytel, novembre 2014.

* 39 Mouvement du Nid, Psytel, Prostcost, Estimation du coût économique et sociale de la prostitution en France, mai 2015.

* 40 Fondation des femmes, Le coût des inégalités en France, mars 2022.

* 41 Fondation des femmes, Où est l'argent contre les violences faites aux femmes ?, septembre 2023.

* 42 « Conventions entre l'État et les associations : des relations à rééquilibrer », rapport d'information fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, n° 757 (session 2022-2023) - 21 juin 2023.

* 43 Ibid.

* 44 Ibid.

* 45 Rapport d'information du 2 mars 2005, fait par M. Jean Arthuis au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les objectifs et les indicateurs de performance de la LOLF du 2 mars 2005.

* 46 « Conventions entre l'État et les associations : des relations à rééquilibrer », rapport d'information fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, n° 757 (session 2022-2023) - 21 juin 2023.

* 47 « Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes », rapport d'information n° 602 (2019-2020) fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet au nom de la commission des finances, déposé le 8 juillet 2020.

* 48 Rapport d'information n° 1240 (2022-2023), fait par Mmes Céline Calvez et Sandrine Josso au nom de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, sur la budgétisation intégrant l'égalité (BIE), déposé le 16 mai 2023.

* 49 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 50 Circulaire NOR ECOB2407423C du 13 mars 2024 relative à la préparation des volets « performance » des projets annuels de performances (PAP) du PLF 2025.

* 51 Igas-IGF, Mettre en oeuvre la budgétisation intégrant l'égalité entre les femmes et les hommes, juin 2024.