INTRODUCTION

« Le monde a changé depuis le 10 janvier dernier »1(*), avec le second mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis. C'est par cette affirmation devant la commission d'enquête que M. Éric Lombard, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a justifié le regain de pertinence que connaîtrait depuis lors la notion de souveraineté, notamment dans le cadre de la commande publique.

Pourtant, cette tendance à une exacerbation des tensions économiques internationales et des bouleversements géopolitiques est à l'oeuvre depuis bientôt dix ans : premier mandat du président Trump, crise sanitaire et son impact sur les chaînes d'approvisionnement internationales, guerre en Ukraine et ses conséquences inflationnistes sur les matières premières et l'énergie.

Cette prise de conscience particulièrement tardive de ces enjeux, ou plutôt ce manque de volonté politique, au sommet de l'État, de s'y confronter, traduit une incohérence grave et manifeste entre les discours et les actes des représentants de l'État. Elle illustre par ailleurs le profond décalage avec les décisions que prennent déjà de longue date au quotidien les acheteurs publics, qui agissent en première ligne, mais en ordre encore trop dispersé, pour faire vivre la souveraineté économique française et européenne, facteur indéniable de performance de la dépense publique, d'optimisation du retour sur investissement territorial et d'accélération des transitions écologiques et sociales.

La commande publique pâtit pourtant en France d'une image relativement négative. Alors que, dans l'inconscient collectif, elle reste liée à divers scandales et détournements, très médiatisés, qui ont eu lieu à une époque aujourd'hui révolue, ses acteurs considèrent être soumis à un cadre juridique très strict qui, s'il vise légitimement à garantir la bonne utilisation des deniers publics, est aussi source de complexité, de rigidité et d'inefficience.

Pourtant, la commande publique est le carburant de l'action publique, des plus petites communes aux régions, des services publics locaux aux administrations centrales de l'État et à ses principaux opérateurs. Elle repose sur un corpus de règles et principes essentiels communs, s'appliquant à chacun des 130 000 pouvoirs adjudicateurs de notre pays (collectivités territoriales, structures de l'État et entités chargées d'une mission de service public confondues).

Alors qu'elle a longtemps été envisagée comme un acte avant tout juridique et administratif, la commande publique est devenue un enjeu profondément politique au croisement de toutes les transformations du monde et la preuve de concept par excellence pour des élus attachés à retisser des liens de confiance avec leurs concitoyens. La commande publique constitue ainsi un puissant moteur de soutien à l'activité économique et d'accompagnement des mutations de la société. En 2023, elle représentait - pour les seuls contrats d'un montant supérieur ou égal à 90 000 euros HT - environ 170,7 milliards d'euros2(*), soit 6 % du PIB. La Cour des comptes européenne a quant à elle estimé son poids économique à 14 % du PIB3(*), soit près de 2 400 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne et près de 400 milliards d'euros pour notre seul pays. De ce fait, elle constitue un puissant levier de soutien à l'économie.

Fort de ce constat, le groupe Les Indépendants - République et Territoires (LIRT) a demandé, au titre de son droit de tirage reconnu par l'article 6 bis du Règlement du Sénat, la création d'une commission d'enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française. Le Sénat en a désigné les 19 membres le 12 février 2025, marquant ainsi le début du délai de six mois pour ses travaux prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

La commission d'enquête a pris soin dans un premier temps, en raison de cette durée de travail limitée et de l'étendue du champ de la commande publique, de circonscrire le périmètre de ses travaux.

Ayant décidé de s'intéresser tout particulièrement aux difficultés et pratiques de la commande publique par les collectivités territoriales, et notamment les plus petites d'entre elles, elle a décidé - au regard du temps effectif d'investigation dont elle disposait (quatre mois au lieu de six) - de ne se pencher que sur les marchés publics et non sur les concessions, qui constituent le second type de contrats de la commande publique selon l'article L. 2 du code de la commande publique. En effet, si un marché vise à répondre aux besoins d'un acheteur public en matière de travaux, fournitures ou services, la concession consiste à confier l'exécution de travaux ou la gestion d'un service, le cas échéant public, à un opérateur économique, qui en assume le risque d'exploitation. Ces deux logiques, tout comme les montages économiques et les secteurs d'activité concernés, diffèrent grandement. Les concessions, qui ont été consacrées en droit européen par une directive du 11 février 20144(*), introduites en droit français par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 20165(*) puis intégrées au code de la commande publique, mériteraient donc de faire l'objet d'une évaluation à part entière.

De même, le droit de la commande publique distingue les pouvoirs adjudicateurs - que sont les personnes morales de droit public et les organismes privés contrôlés par ces dernières pour satisfaire des besoins d'intérêt général - et les entités adjudicatrices - structures publiques ou privées qui assurent l'exploitation de réseaux de fourniture d'énergie (gaz, électricité, chaleur), d'eau ou encore de transport en commun. Celles-ci disposent, en droit européen, de leur régime juridique propre6(*), dérogatoire au droit commun, et assoupli par rapport à celui applicable aux pouvoirs adjudicateurs. De ce fait, leur situation et leur expérience des marchés publics peuvent diverger, les difficultés rencontrées par les uns n'étant pas forcément vécues comme telles par les autres. En conséquence, la commission d'enquête a fait le choix de focaliser ses travaux sur les marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs.

Elle n'a logiquement pas inclus dans ses investigations les règles et régimes juridiques qui ne relèvent pas de la commande publique mais ont des incidences financières et juridiques importantes sur le fonctionnement des personnes publiques. C'est le cas par exemple de la domanialité publique, régie par le code général de la propriété des personnes publiques, bien que sous l'influence de la jurisprudence européenne7(*), et en vertu du principe de liberté d'établissement, la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public pour l'exercice d'une activité économique doive désormais être précédée d'une procédure de sélection préalable impartiale, transparente et comportant des mesures de publicité8(*), s'apparentant ainsi aux mises en concurrence des marchés publics. L'acquisition ou la location de locaux par les personnes publiques, explicitement exclues du champ de la commande publique, n'ont pas non plus été abordées.

La question des subventions n'a également pas été examinée par la commission d'enquête, malgré la distinction parfois délicate et la frontière poreuse qui peut exister avec le marché public. Il convient ici de rappeler qu'une subvention est, pour une personne publique, une « contribution facultative [...] destinée à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement »9(*). Elle exclut toute contrepartie directe au profit de la personne publique, qui ne peut être à l'initiative de l'activité. La loi précise d'ailleurs qu'une subvention ne saurait constituer la « rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent »10(*), un tel cas de figure relevant bien du marché public.

Dans ce contexte, et au vu du calendrier contraint auquel elle était soumise, la commission d'enquête a réalisé ses diligences sur une période de trois mois, conduisant ses 59 auditions du 11 mars au 11 juin 2025, après avoir tenu sa réunion constitutive et désigné son président, M. Simon Uzenat (SER - Morbihan), et son rapporteur, M. Dany Wattebled (LIRT - Nord) le 5 mars précédent.

Elle a par ailleurs reçu deux ministres en exercice : outre M. Éric Lombard, Mme Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, et deux anciens ministres. Elle a décidé que l'ensemble de ses auditions seraient publiques, refusant les demandes de huis clos qui lui ont été formulées.

Elle a également réalisé trois déplacements. À Vannes et à Lille, elle a cherché à recueillir le point de vue territorialisé des représentants des collectivités, du monde hospitalier, de l'État et des opérateurs économiques afin d'entendre et de mesurer leur ressenti sur le cadre juridique de la commande publique, les éventuelles difficultés qu'il fait naître et les moyens de les corriger. Elle a aussi rencontré des acteurs spécialisés dans l'accompagnement des acheteurs publics pour le développement d'une politique d'achat durable en vue d'identifier les dynamiques et bonnes pratiques locales en la matière, avant d'étudier à ces deux occasions les politiques de mutualisation des achats de l'État à l'échelle régionale, qui relèvent de plateformes régionales des achats (PFRA).

Une délégation de la commission d'enquête s'est ensuite rendue à Bruxelles afin de prendre la mesure de la procédure de révision des directives européennes relatives à la commande publique, engagée par la Commission européenne à la fin de l'année 2024 et qui devrait aboutir au plus tard d'ici la fin de l'année 2026. Alors que le cadre actuel remonte à 201411(*), son actualisation est aujourd'hui indispensable pour tenir compte des nouveaux enjeux décrits dans le présent rapport et remédier à sa fragmentation croissante, avec l'apparition récente de nombreuses législations sectorielles. À l'occasion de ce déplacement, la délégation de la commission d'enquête a pu rencontrer l'ensemble des parties prenantes au processus de révision, constater les divergences de points de vue qui existent entre États membres et entre représentants d'intérêts sur les objectifs à poursuivre, avant d'encourager la Commission européenne, en particulier M. Stéphane Séjourné, Vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle, à faire preuve de détermination pour faire aboutir une réforme ambitieuse.

Au total, elle a entendu 134 personnes ou organismes différents, représentant tout l'univers de la commande publique, dans sa grande diversité : élus locaux et leurs représentants, services de l'État, experts, juristes, économistes, acheteurs publics, acteurs économiques ou encore représentants du secteur hospitalier.

Dans le même temps, la commission d'enquête a réalisé une consultation en ligne des élus locaux au sujet de la commande publique sur la plateforme de consultation des élus locaux du Sénat. Du 2 au 30 avril 2025, 1 182 élus y ont partagé leur expérience en la matière, sur des sujets tels que la professionnalisation de la fonction achat, le recours aux centrales d'achat, le développement des achats durables, le risque juridique et pénal, la complexité de la réglementation et des procédures, ou encore le soutien aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME), à l'économie locale ou à l'innovation. Cette consultation a également permis de recueillir des contributions libres d'élus locaux, dont une a donné lieu ensuite à une audition devant la commission d'enquête. Ses résultats sont présentés dans le rapport.

Réunie le mardi 8 juillet 2025, la commission d'enquête a examiné le rapport de M. Dany Wattebled, l'a adopté à l'unanimité et décidé de le rendre public.

Au terme de ses travaux, elle espère que ceux-ci contribueront à susciter une prise de conscience sur le potentiel insuffisamment exploité de la commande publique pour accélérer le basculement de l'économie française et européenne dans l'ère de souveraineté économique, agricole, industrielle et numérique, des transitions écologiques et sociales, du renforcement de nos entreprises et de l'emploi dans nos territoires.

Trop longtemps un impensé de l'action publique, qu'elle irrigue pourtant, la commande publique a subi ces dernières années un pilotage défaillant, la soumettant à des injonctions contradictoires ayant pour conséquence un décalage entre les annonces et les actes, au détriment des acheteurs publics les moins experts et des opérateurs économiques, en particulier les TPE-PME.

Il importe aujourd'hui de changer de méthode, d'affirmer un cap, de s'y tenir et de conjuguer volontarisme politique et efficacité de la dépense publique. La France doit notamment tirer parti du processus de révision des directives européennes, occasion décennale de faire évoluer en profondeur le cadre juridique applicable et ne plus se contenter de mesures parfois cosmétiques de simplification à l'échelle nationale.

Ainsi, le soutien au tissu économique local par la commande publique, déjà très largement pratiqué chez nos voisins, ou la protection des données publiques face aux législations extraterritoriales, figurent au premier rang des mesures qu'il conviendrait de généraliser, à l'échelle européenne, à des fins de développement des territoires et de souveraineté face à la domination d'acteurs extra-européens.

La commande publique ne doit donc plus être perçue comme un irritant et son cadre juridique comme un obstacle à des ambitions de transformation économique et sociale. Les travaux de la commission d'enquête ont démontré qu'à la condition de suivre fermement le cap dessiné par ses 67 recommandations la commande publique pouvait devenir une politique publique pleine et entière, au service actif de l'intérêt général. Ses acteurs dans la sphère publique comme privée, qui constituent un rouage essentiel de l'action publique, méritent une meilleure reconnaissance de leur activité et un soutien accru à leur professionnalisation. Dans le même temps, il appartient à l'État de revoir d'urgence les modalités de pilotage politique et administratif de cette politique, dans un souci de plus grande clarté et de meilleure association des collectivités territoriales, qui constituent les premiers acheteurs publics de France.

I. LA COMMANDE PUBLIQUE, MOTEUR ESSENTIEL DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE : UN PUISSANT EFFET LEVIER MAIS DES RESTRICTIONS À LEVER

A. UN POIDS ÉCONOMIQUE QUI FAIT DE L'ACHAT PUBLIC UN PILIER FONDAMENTAL DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE, NOTAMMENT AU PLAN LOCAL

Selon différents rapports et études économiques, la commande publique représenterait de 14 % à 18 % du PIB, soit plus 400 milliards d'euros pour notre pays, un montant très proche du périmètre des dépenses de l'État.

À l'échelle de l'Union européenne, un rapport de la Cour des comptes européenne, publié en 2023, évoque ainsi 14 % du PIB12(*) tandis que le Parlement européen13(*) l'évalue à 2 448 milliards d'euros, soit 16 % du PIB14(*). La présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne pour sa part l'évalue à 2 300 milliards d'euros. Tout en témoignant d'une amélioration de la collecte des données relatives à la commande publique au niveau européen, loin du « trou noir » statistique que déplorait le rapport d'information du Sénat de 201515(*), ces chiffres varient en fonction de l'agrégation des données hétérogènes du périmètre couvert : marchés publics, concessions ou contrats de partenariat.

En France, le calcul exact des montants financiers consacrés à la commande publique demeure une tâche complexe, une part des marchés publics échappant aux obligations de publicité et de déclaration auprès de l'Observatoire économique de la commande publique (OECP), chargé du recensement économique de la commande publique. Il en va ainsi des marchés d'un montant inférieur à 40 000 euros HT, pour lesquels les règles de publicité et de mise en concurrence ne s'appliquent pas, ainsi que des marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros HT, non tenus d'être déclarés auprès de l'Observatoire.

En conséquence, si le recensement économique conduit par l'OECP permet d'obtenir une évaluation, certes incomplète, du montant des achats publics chaque année, des divergences subsistent dans l'évaluation de la part de PIB portée par ces achats.

Sur le fondement des seuls contrats d'un montant supérieur ou égal à 90 000 euros HT, l'OECP indique que la commande publique française représente 170 milliards d'euros en 2023, soit un montant deux fois plus important qu'il y a dix ans, les contrats publics ne représentant, en 2014, que 83 milliards d'euros.

Si, sur la base de ce recensement très partiel, la commande publique représente 6 % du PIB en 2023, les données du Tender Electronic Data Website (TED) de la Commission européenne, qui recense les avis de marchés publics publiés au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) pour les contrats au-dessus des seuils européens, le poids de la commande publique s'élève à 8 points de PIB pour la France. Cette estimation atteint même 16 points de PIB selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en mesurant le poids de la commande publique à travers la comptabilité nationale, c'est-à-dire en incluant les activités qui pourraient donner lieu à des contrats publics.

Quoi qu'il en soit, la commande publique apparaît comme un des piliers essentiels de la croissance française, dont le montant exact est néanmoins soumis à une marge d'erreur considérable. M. Pierre-Henri Morand, économiste, soulignait lors de son audition par la commission d'enquête à ce propos « qu'il est rare de rencontrer un domaine de politique publique où l'imprécision est si importante dans l'évaluation de son poids économique »16(*).

Ces montants financiers conséquents résultent d'une très grande diversité d'acheteurs publics, la France présentant la particularité d'un écosystème d'acheteurs particulièrement éclaté au sein duquel sont recensés 130 000 pouvoirs adjudicateurs, quand l'ensemble de l'Union européenne n'en décompte que 250 00017(*). Ces derniers sont traditionnellement regroupés par l'OECP à des fins statistiques en trois principales catégories d'acteurs publics : l'État, qui comprend les administrations centrales et déconcentrées, les établissements publics de l'État et le secteur hospitalier, les collectivités territoriales, ainsi que les acheteurs publics ne rentrant dans aucune des deux catégories précédentes, parmi lesquels les opérateurs de réseaux et les entreprises publiques.

Il résulte du recensement économique établi par l'OECP que la commande publique est principalement portée par les collectivités territoriales, qui représentaient, en 2023, 80 % de l'ensemble des marchés publics, contre seulement 8 % pour l'État et 12 % pour les entreprises publiques et les opérateurs de réseaux. La répartition du poids économique de la commande publique est toutefois plus équilibrée, bien que la place des collectivités demeure prépondérante : leurs marchés constituent en effet 43 % du montant total de la commande publique en 2023, contre 30 % pour l'État et 27 % pour les entreprises publiques et les opérateurs de réseaux.

Volume et montant de la commande publique entre 2014 et 2023

(en millions d'euros)

|

Contrats initiaux notifiés18(*) |

État, établissements publics de l'État et secteur hospitalier |

Collectivités territoriales |

Autres19(*) |

Total |

|

|

2014 |

Nombre |

39 568 |

109 553 |

14 704 |

163 825 |

|

Montant |

31 441 |

33 808 |

18 188 |

83 437 |

|

|

2015 |

Nombre |

30 333 |

105 606 |

14 549 |

150 488 |

|

Montant |

34 062 |

29 757 |

21 415 |

85 234 |

|

|

2016 |

Nombre |

29 862 |

97 484 |

17 450 |

144 796 |

|

Montant |

36 216 |

25 634 |

22 021 |

83 871 |

|

|

2017 |

Nombre |

32 204 |

114 440 |

16 875 |

163 519 |

|

Montant |

37 550 |

27 770 |

24 017 |

89 337 |

|

|

2018 |

Nombre |

25 189 |

102 320 |

25 815 |

153 324 |

|

Montant |

29 232 |

31 018 |

40 581 |

100 834 |

|

|

2019 |

Nombre |

27 878 |

110 075 |

32 811 |

170 764 |

|

Montant |

34 170 |

38 843 |

37 803 |

110 816 |

|

|

2020 |

Nombre |

24 139 |

115 865 |

29 056 |

169 060 |

|

Montant |

35 276 |

41 611 |

34 512 |

111 399 |

|

|

2021 |

Nombre |

20 988 |

126 110 |

38 668 |

185 766 |

|

Montant |

48 673 |

47 808 |

55 312 |

151 793 |

|

|

2022 |

Nombre |

17 615 |

179 932 |

38 082 |

235 629 |

|

Montant |

43 160 |

66 064 |

51 043 |

160 267 |

|

|

2023 |

Nombre |

19 545 |

194 993 |

29 193 |

243 731 |

|

Montant |

51 112 |

73 385 |

46 161 |

170 658 |

|

Source : direction des achats de l'État (DAE) à partir des données extraites de l'OECP pour les contrats de plus de 90 000 euros HT.

1. Les achats publics de l'État

Les achats publics de l'État, de ses établissements publics et du secteur hospitalier représentaient, en 2023, 51,1 milliards d'euros, dont 21,5 milliards d'euros relevant des marchés de défense ou de sécurité.

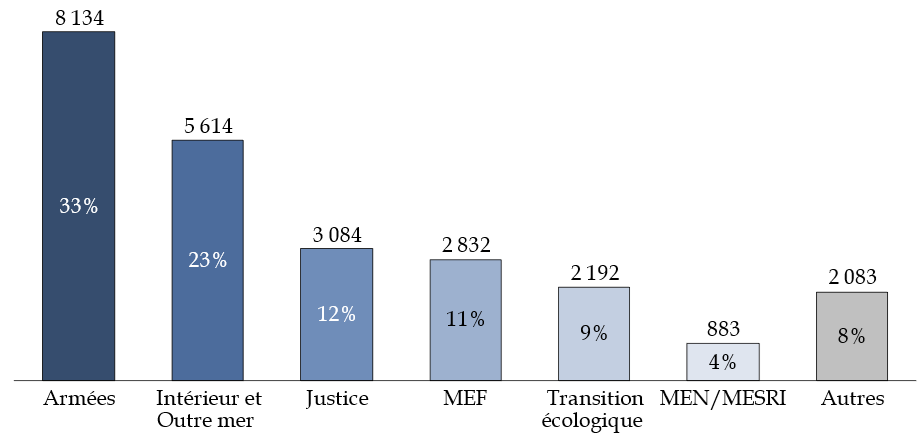

En 2024, hors marchés de défense ou de sécurité, les achats des ministères se sont élevés à 24 milliards d'euros, reposant majoritairement sur deux acheteurs, le ministère des armées et le ministère de l'intérieur, dont les marchés représentent respectivement 8,1 milliards d'euros et 5,6 milliards d'euros.

Répartition des achats publics de l'État par ministère en 2024

(en millions d'euros)

Source : commission d'enquête à partir de données de la DAE.

MEF : ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; MEN : ministère de l'Éducation nationale ; MESRI : ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

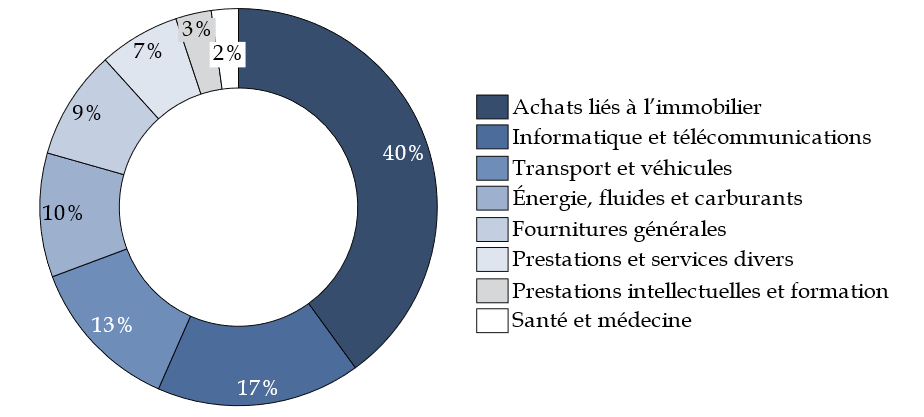

Les marchés publics de l'État portent majoritairement sur des services (52 %), les montants consacrés à l'acquisition de fournitures représentant 26 % de ces achats et ceux consacrés aux travaux 22 % en 2023.

Les achats liés à l'immobilier constituent par ailleurs le principal domaine d'achat de l'État, atteignant 9,7 milliards d'euros, suivi des dépenses liées à l'informatique et aux télécommunications (4 milliards d'euros) et des achats de véhicules et de transports de personnes et de biens (3 milliards d'euros).

Répartition par typologie des achats de l'État en 202320(*)

Source : commission d'enquête à partir de données de la DAE.

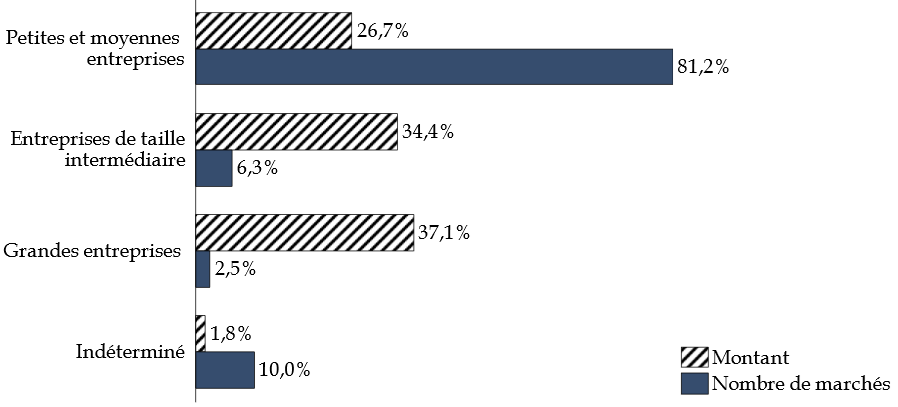

S'agissant des fournisseurs, il convient de souligner que si l'État recourt davantage, en nombre de marchés conclus, aux petites et moyennes entreprises (PME) pour s'approvisionner (l'État a conclu 116 277 contrats avec des PME en 2023, contre seulement 8 975 avec des entreprises intermédiaires et 3 622 avec des grandes entreprises), ce constat doit néanmoins être fortement tempéré par les montants que représentent ces contrats. En effet, en valeur, les marchés publics de l'État auprès de PME représentent 5,5 milliards d'euros en 2023, tandis que ceux conclus avec des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises s'élèvent respectivement à 7,1 et 7,6 milliards d'euros. La DAE précise en outre que les contrats conclus par l'État auprès de start-ups représentent 329 millions d'euros cette même année.

Répartition des dépenses d'achat par type de fournisseurs en montant et nombre de marchés pour l'année 202321(*)

Source : commission d'enquête à partir de données de la DAE.

Ces équilibres n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de grandes évolutions au cours des dix dernières années, les contrats de l'État auprès des PME représentant 26,7 % de l'ensemble de ses marchés en 2023 en montant (contre 27,6 % en 2014) et 81,2 % en volume (contre 77,7 % en 2014).

2. Les achats du secteur hospitalier

Rattachés aux achats de l'État dans les données du recensement de la commande publique de l'OECP, les achats du secteur hospitalier représentent une part substantielle de la commande publique, qui s'élevait à 34,6 milliards d'euros en 2023, en augmentation continue sur les cinq dernières années (+ 36 % depuis 2019)22(*).

La commande publique hospitalière présente la singularité de reposer sur une grande diversité de pouvoirs adjudicateurs aux moyens restreints parmi lesquels les établissements publics de santé, les structures de coordination, notamment les groupements de coopération sanitaire (CGS) et les groupements d'intérêt public (GIP), ainsi que certains établissements à but non lucratif, notamment Unicancer. Afin de garantir la performance de ces marchés, le législateur a encouragé la mutualisation des achats par la constitution de 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT), tandis que la direction générale de l'offre de soins (DGOS) compte en son sein une mission de performance hospitalière pour des achats responsables (PHARE) visant à accompagner la structuration, l'optimisation et la professionnalisation de ces achats. Ces deux leviers permettent ainsi une rationalisation du processus d'achat, particulièrement bienvenu face à la diversité des besoins d'acquisition du secteur.

Les dépenses du secteur hospitalier concernent en effet principalement les postes de dépenses suivants :

- 12 milliards d'euros pour les médicaments ;

- 8,5 milliards d'euros pour les dispositifs médicaux et le biomédical ;

- 4 milliards d'euros pour les prestations générales ;

- 4 milliards d'euros pour les travaux, prestations techniques et énergies ;

- 3 milliards d'euros pour l'hôtellerie.

Selon la direction générale de l'offre de soins (DGOS), les achats du secteur hospitalier bénéficient prioritairement aux entreprises de taille intermédiaire (55 % du montant total des achats en 2023) et aux grandes entreprises (28 %) mais seulement de manière marginale aux petites et moyennes entreprises (17 %).

Il est enfin à noter - et à saluer - que s'agissant du recensement des données de la commande publique hospitalière la DGOS travaille avec l'OECP pour « différencier l'État des hôpitaux publics et obtenir des données plus précises »23(*), ainsi que l'a annoncé Mme Véronique Chasse, cheffe de la mission achats en santé de la DGOS, lors de son audition par la commission d'enquête.

3. Les achats des collectivités territoriales

L'Observatoire économique de la commande publique ne publie que très peu d'informations relatives aux achats publics des collectivités, qui demeurent la grande inconnue de la commande publique, alors même qu'elles en sont l'acteur principal. Ainsi le recensement annuel de la commande publique publié par l'OECP se limite à préciser que les marchés publics des collectivités territoriales s'élèvent à 73,4 milliards d'euros en 2023, sans indiquer comment ceux-ci se ventilent par niveau de collectivités ou sur le territoire.

Le baromètre de la commande publique24(*), étude réalisée par la Banque des territoires et Intercommunalités de France, présente davantage d'informations sur ces marchés, bien qu'elle se fonde sur un périmètre distinct et moins complet que l'OECP, ne considérant que les appels d'offres réalisés sur l'année sans prendre en compte les marchés reconduits, et évalue donc les achats publics des collectivités comme approximant 44,9 milliards d'euros en 2023.

Selon cette étude, les achats des collectivités reposeraient principalement sur les communes (21,9 milliards d'euros en 2023), sur les intercommunalités (9,9 milliards d'euros) et les syndicats intercommunaux (5 milliards d'euros), tandis que les marchés publics des départements et des régions demeureraient marginaux, représentant respectivement 2 milliards et 1,4 milliard d'euros.

Les marchés publics des collectivités territoriales en 2023

|

Montant pour 2023 (en millions d'euros) |

Taux |

Évolution 2022/2023 |

|

|

Communes |

21 920 |

49 % |

6,5 % |

|

Intercommunalités |

9 936 |

22 % |

11,5 % |

|

Syndicats intercommunaux |

5 035 |

11 % |

2,4 % |

|

Départements |

4 606 |

10 % |

0,9 % |

|

Régions |

5 023 |

5 % |

- 22,7 % |

|

Non attribué |

1 410 |

3 % |

- |

|

Total pour les collectivités territoriales |

44 930 |

100 % |

4,6 % |

Source : Baromètre de la commande publique 2023.

Ces données témoignent en creux des réalités très hétérogènes en matière d'achats publics selon le niveau de collectivités : bien que les marchés des régions et des départements soient minoritaires en montant, ils disposent de moyens humains, administratifs et financiers renforcés et d'un suivi fin - la plupart de ces collectivités étant dotées de services achat conséquents - tandis que, pour une majorité de communes, la passation et le suivi des marchés publics reposent sur des agents généralistes, voire sur les élus eux-mêmes.

Ce constat explique notamment la progression de la part des marchés conclus par les intercommunalités et les syndicats intercommunaux, beaucoup de communes de taille restreinte préférant désormais transférer ou mutualiser les missions d'achat afin de rationaliser leurs coûts et renforcer leur sécurité juridique. Comme souligné dans le baromètre de la commande publique évoqué ci-avant, « si on intègre les syndicats intercommunaux et les établissements publics locaux (EPL), très liés aux intercommunalités, le volume de la commande publique piloté à l'échelle intercommunale se rapproche de plus en plus de celui des communes ».

La commande publique des collectivités présente par ailleurs la particularité de bénéficier davantage à des petites et moyennes entreprises que les marchés publics de l'État, puisque 36 % du montant total de leurs achats revient à des PME contre 26,7 % des achats de l'État et du secteur hospitalier, hors marchés de défense ou de sécurité.

4. Le poids des centrales d'achat au sein de la commande publique

Il convient également de rappeler qu'une part non négligeable des marchés publics est en pratique réalisée par des centrales d'achat pour le compte d'autres acheteurs publics. Le recours à ces structures permet aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d'accélérer le délai d'acquisition de fournitures ou de services, les centrales d'achat effectuant en interne les procédures de passation des marchés, dont les démarches de publicité et de mise en concurrence, selon diverses procédures (acquisition dynamique, accord-cadre, achat-revente). Elles garantissent la validité juridique de leur montage contractuel et contribuent à l'atteinte de seuils de massification d'achats et de maîtrise de la dépense pour les acheteurs publics au volume d'achat restreint.

La plus importante d'entre elles, l'Union des groupements d'achats publics (Ugap) est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale à laquelle tout acheteur public peut recourir. Elle représente à elle seule près de 3 % des marchés publics français, avec des commandes enregistrées d'un montant de 5,9 milliards d'euros en 2024, en progression de 6,2 % en un an.

Le poids de l'Ugap dans la commande publique est tel que la centrale d'achat procède à la majorité des achats publics pour certains secteurs : c'est notamment le cas des bennes à ordures ménagères, pour lesquelles les commandes de l'Ugap représentent plus de 60 % des achats publics.

Les commandes auprès de l'Ugap concernent principalement :

- le domaine informatique25(*) (2,5 milliards d'euros) ;

- les véhicules (1,5 milliard d'euros),

- le domaine médical (789 millions d'euros) ;

- le mobilier et les équipements (455 millions d'euros) ;

Les prestations de services représentent 21 % de l'activité d'achat pour revente de la centrale d'achat.

L'Ugap intervient également, en tant qu'intermédiaire, pour la fourniture de gaz et d'électricité aux acheteurs publics, ce qui a représenté un chiffre d'affaires de 944 millions d'euros en 2024.

Si, selon celle-ci, plus de la moitié de ses fournisseurs titulaires sont des PME (en nombre de marchés), le fonctionnement des centrales d'achat et plus particulièrement le recours à des accords-cadres conséquents engageant des montants et des volumes de commande significatifs n'est pas sans conséquence sur le niveau de concurrence et le nombre d'entreprises en mesure de se porter candidates pour de tels marchés. Comme le soulignait ainsi M. Pierre-Henri Morand, économiste, devant la commission d'enquête26(*), si le recours à une centrale d'achat présente un réel intérêt en matière de rationalisation et de réduction des coûts de procédure pour les petites collectivités locales dépourvues de services achat dédiés, un tel système conduit également à procéder à des achats de grande envergure, pour lesquels le niveau de concurrence est potentiellement plus faible qu'une série de contrats de moindre importance, favorisant dès lors l'attribution de marchés à des entreprises de taille plus conséquente. Au vu de l'importance des montants financiers concernés par ces procédures, un pilotage fin de la gouvernance de ces structures semble déterminant pour garantir leur contribution à l'économie de proximité et leur soutien aux TPE/PME.

Outre l'Ugap, des centrales d'achat occupent un rôle central pour certains segments d'achats ou pour des catégories spécifiques d'acheteurs publics. Le secteur hospitalier recourt notamment à la mutualisation des achats par des centrales nationales spécialisées dans la santé : l'UniHa, qui rassemble 123 GHT pour des volumes de commande s'élevant à 7,2 milliards d'euros en 2024, et RésaH, ayant réalisé plus de 3,2 milliards d'euros d'achats en 2024 pour le compte de 2 600 adhérents. Huit centrales régionales spécialisées dans la santé effectuent également des commandes pour le compte des établissements de santé, à hauteur de 2 milliards d'euros.

Les collectivités territoriales se tournent également vers des centrales d'achat régionales, afin de prioriser l'acquisition de produits et de services en circuit court. Ces structures implantées à l'échelle d'un territoire assurent en effet un relai précieux pour les collectivités qui, comme évoqué ci-avant, ne peuvent ou ne souhaitent pas internaliser les procédures de passation des marchés, et présentent également l'avantage de disposer d'une connaissance fine des acteurs territoriaux permettant d'orienter les commandes vers des achats auprès d'acteurs locaux ou de PME. Certaines collectivités ont ainsi créé leur propre centrale d'achat territoriale, à l'instar de la région Île-de-France, qui propose des fournitures d'aménagement, des denrées alimentaires et des services de location de matériel depuis 2019, ou de la région Bretagne et les quatre départements qui la composent qui, par l'initiative Breizh Achats, proposent de mutualiser les achats de denrées alimentaires auprès de producteurs locaux pour la restauration collective.

L'achat local : mythe ou réalité ?

Alors que le souhait de mobiliser la commande publique pour soutenir le développement des filières d'approvisionnement local se fait de plus en plus fort au sein des collectivités territoriales, M Pierre-Henri Morand, économiste, a rappelé devant la commission d'enquête que la plupart des marchés publics sont aujourd'hui conclus auprès de fournisseurs relativement proches géographiquement des acheteurs.

Les données montrent qu'à l'échelle européenne, la distance moyenne entre acheteurs et fournisseurs est déjà relativement faible : selon celles du Tender electronic daily (TED), elle est de 242 kilomètres en moyenne pour tous types de marchés, avec plus de 50 % des marchés attribués à moins de 65 kilomètres et 25 % des marchés attribués à moins de 13 kilomètres.

Selon les données essentielles de la commande publique (DECP) de l'OECP, qui intègrent des marchés de plus faibles montants, la distance moyenne est de 165 kilomètres, avec 50 % des marchés attribués à moins de 49 kilomètres.

L'incorporation de clauses environnementales tend en outre à réduire davantage ces distances. Par exemple, pour les marchés de fournitures, la distance moyenne passe de 315 à 251 kilomètres avec des clauses environnementales, et pour les services de 195 à 139 kilomètres.

Toutefois, il convient de rappeler que la localisation du siège social de l'entreprise ne dit rien de la création de valeur générée sur le territoire (cf. infra III G 4).

Source : audition de M. Pierre-Henri Morand le 2 avril 2025.

5. Le cas spécifique de la commande publique ultramarine

Dans l'étude de l'effet d'entraînement de la commande publique sur l'économie globale, le cas des collectivités d'outre-mer se distingue des tendances observées au niveau national.

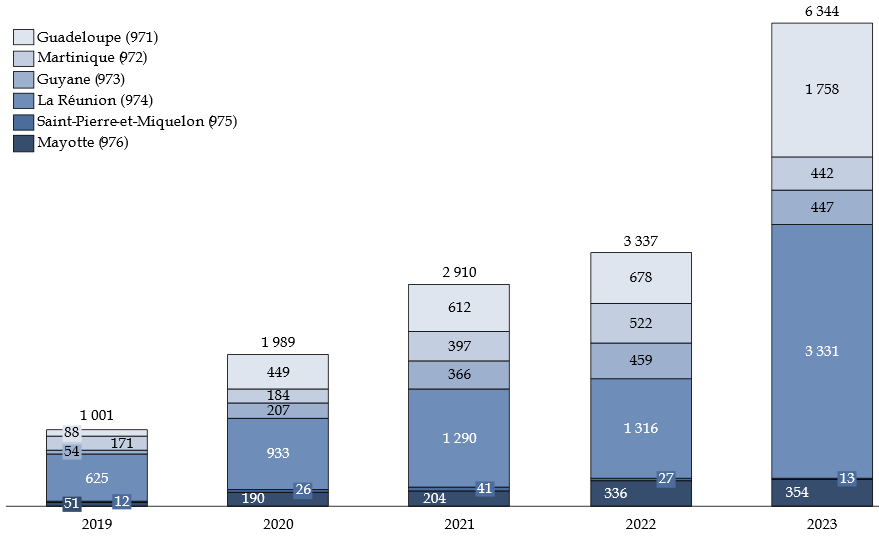

Rappelons premièrement que les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs ultramarins ont trop longtemps fait l'objet d'une forte sous-déclaration, conduisant à une vision très partielle de leurs poids dans l'économie ultramarine et nationale. Dès lors, la forte progression de la commande publique ultramarine observée entre 2019 et 2023, de plus de 5 milliards d'euros, traduit en partie de significatifs progrès en matière de recensement sur ces cinq années. En 2023, la commande publique ultramarine représentait ainsi 6,3 milliards d'euros.

Les données transmises à la commission d'enquête par l'Observatoire économique de la commande publique laissent entrevoir le rôle crucial de La Réunion, principal contributeur tant en volume qu'en montant avec 4 079 marchés conclus en 2023 pour un montant total de 3,3 milliards d'euros, et de la Guadeloupe dont les 2 330 marchés conclus en 2023 représentaient 1,8 milliard d'euros. À l'opposé, Saint-Pierre-et-Miquelon reste le plus faible contributeur, avec un pic en 2021 (63 marchés pour 40,7 millions d'euros) puis un recul en 2023 (47 marchés pour 12,6 millions d'euros).

Évolution de la commande publique ultramarine entre 2019 et 2023

(en millions d'euros)

Source : commission d'enquête à partir de données de l'OECP.

À l'exception de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant des achats publics ultramarins suit une progression continue. Outre l'effet positif induit par l'amélioration du recensement, cette augmentation résulte pour La Réunion d'un important marché relatif aux services bancaires d'investissement et connexes et, concernant la Guadeloupe, de gros marchés de travaux.

Malgré cette dynamique, la part des départements d'outre-mer dans la commande publique nationale reste relativement stable et restreinte représentant entre 2 % et 5 % des achats publics nationaux en volume et 1 % à 4 % en valeur.

En revanche, la commande publique ultramarine contribue de manière plus substantielle à l'économie locale qu'elle ne le fait dans d'autres départements, et constitue en conséquence un véritable levier pour le développement économique de ces régions. Comme le soulignait Mme Karine Delamarche, directrice générale adjointe des outre-mer, devant la commission d'enquête, « la moyenne nationale des achats publics par habitant s'établit légèrement en deçà de 1 300 euros, un niveau proche de celui observé à La Réunion. Pour les quatre autres départements et régions d'outre-mer (Drom), ce montant oscille entre 1 600 et 4 800 euros ; à Mayotte, il est estimé que 50 % de l'économie locale repose sur l'achat public sous toutes ses formes ». Le poids de la commande publique se trouve notamment renforcé par le retard des outre-mer en matière de services et d'infrastructures publics essentiels ainsi qu'en raison de la fréquence des aléas climatiques rendant nécessaire des phases importantes de reconstruction.

Ainsi, alors que selon les données de l'OECP (prenant en compte les seuls marchés supérieurs à 90 000 euros HT), la commande publique représente environ 6 % du PIB à l'échelle nationale, elle compte pour 14,4 % de celui de La Réunion ou encore 15,7 % de celui de la Guadeloupe.

En dépit de son rôle central pour les économies ultramarines, la commande publique se heurte à des difficultés très spécifiques tenant à l'insularité et ses conséquences sur les marchés économiques de ces collectivités, plus faibles et moins diversifiés que la moyenne nationale. De fait, la forte dépendance à l'importation de ces marchés suppose, d'une part, des coûts logistiques et d'acheminement plus élevés, qui renchérissent les offres et limitent la concurrence, mais également des délais d'exécution allongés et des marges de manoeuvre restreintes en matière de politique d'achat local. La performance des achats est également affectée par un niveau de concurrence moindre qu'en métropole, la DGOM indiquant que les appels d'offres ne reçoivent en moyenne que 2 réponses, contre 4,5 à l'échelle nationale. Le manque persistant de compétences techniques en matière d'achat pèse également sur le pilotage stratégique des achats publics, faute d'agents publics spécialisés, alors que les formations locales sont souvent inexistantes et celles prévues au niveau national souvent inaccessibles.

Pour ces territoires, le levier économique que représente la commande publique doit progressivement être mis au service des acteurs économiques locaux afin d'entraîner un cycle vertueux d'achat par des filières d'approvisionnement local et ainsi garantir des retombées économiques accrues, à moindre coût pour les pouvoirs adjudicateurs.

* 1 Audition de M. Éric Lombard le 11 juin 2025 ; le second mandat du président Trump a en réalité débuté le 20 janvier 2025.

* 2 Source : Observatoire économique de la commande publique, Recensement économique de la commande publique - chiffres 2023.

* 3 Source : Cour des comptes européenne, rapport spécial 28/2023 : « Marchés publics dans l'UE - Recul de la concurrence pour les contrats de travaux, de biens et de services passés entre 2011 et 2021 », décembre 2023.

* 4 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.

* 5 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

* 6 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

* 7 CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl, aff. C-458/14.

* 8 Article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 9 Article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

* 10 Ibid.

* 11 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

* 12 Rapport spécial, 28/2023, Cour des comptes européenne, « Marchés publics dans l'UE, recul de la concurrence pour les contrats de travaux, de biens et de services passés entre 2011 et 2021 ».

* 13 En avril 2025.

* 14 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/34/marches-publics, consulté le 17 juin 2025.

* 15 Sénat, rapport d'information n° 82 (2015-2016) de M. Martial Bourquin, fait au nom de la MCI sur la commande publique, déposé le 14 octobre 2015 « Passer de la défiance à la confiance : pour une commande publique plus favorable aux PME », p. 126-130, l'expression visait avant tout la collecte des données françaises et plus spécialement celles relatives aux PME.

* 16 Audition de M. Pierre-Henri Morand le 2 avril 2025.

* 17 Données de la Commission européenne (DG GROW).

* 18 Hors avenants et actes de sous-traitance.

* 19 Entreprises publiques, opérateurs de réseaux, etc.

* 20 Hors marchés de défense et sécurité.

* 21 Hors marchés de défense ou de sécurité.

* 22 Source : réponse de la direction générale de l'offre de soins au questionnaire de la commission d'enquête.

* 23 Audition de Mme Véronique Chasse, 13 mai 2025.

* 24 Banque des territoires, Intercommunalités de France, Baromètre de la commande publique, septembre 2024.

* 25 Dont les services de prestations intellectuelles informatiques.

* 26 Audition devant la commission d'enquête le 2 avril 2025.