B. UNE MAÎTRISE DES RISQUES CONDITIONNÉE À UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

1. Une restriction de l'accès aux opioïdes non accompagnée comporterait un risque accru de détournements et de mésusages

a) Un risque de transmission de la demande du marché légal au marché illégal

• Aux États-Unis, la deuxième vague de la crise des opioïdes, au début des années 2010, trouve son origine dans le déclenchement d'une régulation plus stricte par la FDA des pratiques de prescription de certains médicaments opioïdes, en particulier l'oxycodone. Les nombreux patients devenus dépendants à ces substances se sont, dans un délai très court, retrouvés dépourvus de traitement et sans solution de substitution, n'ayant pas accès aux TAO.

Les patients se sont alors tournés vers l'héroïne de rue et, rapidement, vers des opioïdes synthétiques beaucoup plus puissants, en particulier le fentanyl et le carfentanyl226(*). La consommation de ces substances achetées sur le marché noir a conduit à une augmentation sensible du nombre d'overdoses mortelles, qui a quasiment doublé entre 2005 et 2016 pour atteindre environ 63 000 décès, dont les deux tiers sont dus aux opioïdes227(*). Cette phase est identifiée comme la troisième vague de la crise des opioïdes.

Le Canada a connu une situation comparable. En 2016, le pays est devenu le deuxième consommateur d'opioïdes au monde, après les États-Unis. Pourtant, à partir de 2011, les autorités politiques canadiennes ont pris des mesures pour encadrer la disponibilité des médicaments opioïdes, qui se sont traduites par une forte diminution des prescriptions. Il s'est ensuivi un développement de la circulation illégale des opioïdes, détournés ou produits clandestinement, directement corrélée à la régulation du marché légal. C'est dans ce contexte que le gouvernement canadien a modifié son approche, en adoptant en 2016 la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, notamment axée sur la réduction des risques. Diverses mesures ont permis, dans ce cadre, de faciliter l'accès aux TAO et à la naloxone (cf. infra).

• En France, le risque de report des consommateurs d'opioïdes vers le marché illégal, en cas de restriction excessive des conditions d'accès aux opioïdes légaux, est mis en avant par plusieurs experts.

La sociologue Marie Jauffret-Roustide met ainsi en garde contre les éventuelles conséquences non anticipées du passage à une prescription sur ordonnance sécurisée pour le tramadol et la codéine228(*). Selon la Fédération Addiction, premier réseau d'associations et de professionnels de l'addictologie, une telle obligation est susceptible d'« engendrer des réactions défensives ou d'évitement de la part des prescripteurs » conduisant à « un moindre accès aux antalgiques opioïdes pour les personnes qui en ont légitimement besoin »229(*). Sur la même ligne, l'association de réduction des risques ASUD signale que les conséquences du passage des médicaments contenant de la codéine en prescription obligatoire depuis 2017 n'ont jamais été évaluées, en particulier l'effet report vers le marché illégal.

En effet, ces dernières années, la France a plutôt fait le choix d'un encadrement renforcé des conditions de prescription et de délivrance des médicaments opioïdes : réduction des durées maximales de prescription du tramadol et de la codéine, obligation d'ordonnance sécurisée pour prescrire et délivrer ces mêmes produits, diminution du conditionnement des boîtes de certains antalgiques opioïdes, etc.

Si ces évolutions constituent des garde-fous utiles, il convient néanmoins de demeurer vigilant à ce que l'exigence d'un encadrement plus strict ne dérive pas en un durcissement contre-productif et inopportun des conditions d'accès aux antalgiques opioïdes. En effet, des traitements insuffisants ou inappropriés de la douleur tendent à augmenter les pratiques d'automédication des patients, de mésusages voire de substitution de médicaments obtenus dans un cadre légal par des opioïdes illicites ou vendus sur le marché noir.

À cet égard, le Groupe Santé Addictions alerte sur la situation des usagers ayant développé des troubles de l'usage ou une dépendance à un opioïde « qui, en l'absence de traitement adapté, risqueraient de se tourner vers des produits illicites, potentiellement contaminés par des opioïdes de synthèse. »230(*) Pour ces personnes particulièrement exposées au risque de l'approvisionnement illégal, le collectif préconise d'autoriser la prescription de buprénorphine à libération prolongée en ville.

• Si la France demeure relativement épargnée par ce phénomène de transmission de la demande d'opioïdes au marché illégal, c'est principalement parce qu'elle n'a pas connu les mêmes dérives de prescriptions dérégulées qu'aux États-Unis et en raison de la disponibilité relativement bonne de l'offre de TAO.

Toute régulation de l'accès aux médicaments opioïdes doit donc être pensée dans le cadre d'une politique plus globale de réduction des risques, incluant un accès aux TAO (cf. infra).

b) Un contexte préoccupant marqué par la baisse de la production mondiale d'héroïne et l'émergence des nouveaux opioïdes de synthèse

Les craintes relatives au détournement de certains usagers d'opioïdes par le marché illégal sont alimentées par une modification de la géographie mondiale de la production et de l'approvisionnement des drogues de synthèse, caractérisée par la baisse de la production d'héroïne et l'émergence concomitante de nouveaux opioïdes de synthèse.

• En avril 2022, la décision du régime des talibans en Afghanistan d'interdire la culture du pavot a conduit à un effondrement de la production mondiale d'héroïne. Avant cette décision, le pays, premier producteur mondial d'héroïne, concentrait environ 80 % de la production d'opium destinée principalement au marché européen.

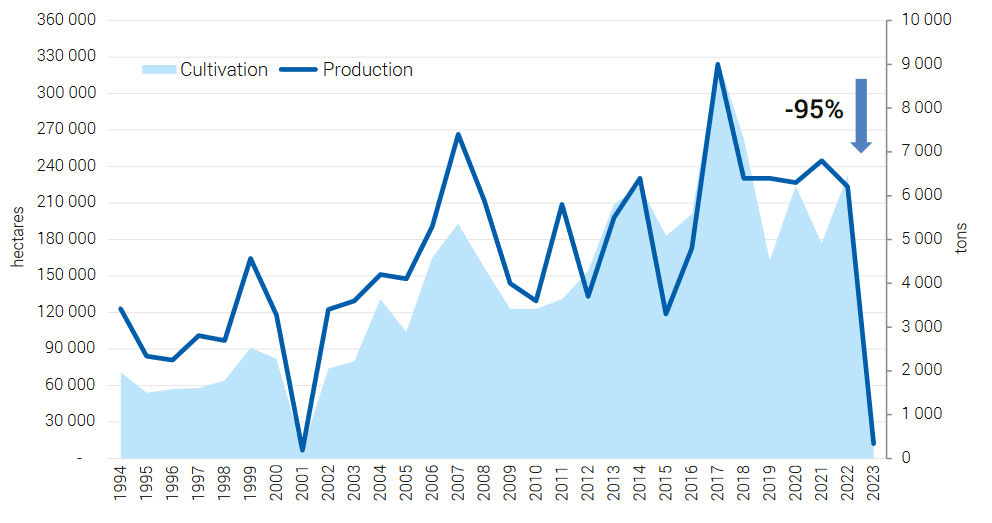

Les espaces agricoles consacrés à la culture du pavot sont ainsi passés de 233 000 hectares à 10 800 hectares entre 2022 et 2023, tandis que sur la même période, la production chutait de 6200 tonnes à 333 tonnes, soit un effondrement de 95 % du niveau de production231(*).

Cultures et production d'opium en Afghanistan (1994-2023)232(*)

Source : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghanistan Opium Survey 2023

Or la France constitue un débouché important pour le marché de l'héroïne en Europe de l'Ouest. Entre 2017 et 2023, l'expérimentation de l'héroïne a connu une forte progression, passant de 1,3 % de la population à 2 % chez les 18-64 ans233(*). On estime actuellement à 150 000 le nombre d'usagers d'héroïne en France.

Les routes de l'héroïne et des nouveaux opioïdes de synthèse

Les routes de l'héroïne

L'héroïne consommée en France est principalement acheminée depuis l'Afghanistan par la route des Balkans. Celle-ci traverse l'Iran et la Turquie avant d'entrer en Europe par la branche sud (Grèce, Albanie), la branche nord (Bulgarie, Roumanie) ou la branche centrale (Bulgarie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, jusqu'en Italie ou en Autriche).

D'autres itinéraires peuvent être empruntés entre l'Afghanistan et l'Europe, de façon secondaire : soit la route du Caucase qui traverse l'Iran, l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, puis la Géorgie et enfin, la mer Noire pour atteindre la Bulgarie ou la Roumanie ; soit la route du Sud qui traverse également l'Iran, ou le Pakistan, poursuit jusqu'à la péninsule arabique en passant par le golfe d'Oman, ou jusqu'à l'Afrique de l'Est, d'où la drogue est acheminée par ferry vers les ports européens.

En Europe de l'ouest, les Pays-Bas et la Belgique constituent les principaux territoires de stockage et de redistribution de l'héroïne où viennent s'approvisionner les trafiquants et divers réseaux d'usagers-revendeurs.

Les routes des nouveaux opioïdes de synthèse

Les molécules des nouveaux opioïdes de synthèse sont majoritairement fabriquées en Chine et en Inde, secondairement en Russie. Si les routes de circulation et les chaines d'approvisionnement de ces produits demeurent encore méconnues, le darkweb semble tenir une place centrale dans leur diffusion. En raison de leur puissance pharmacologique, de petites quantités suffisent à fabriquer des centaines de pilules. Cette caractéristique autorise des envois par simple fret postal ou express, depuis la Chine et les États-Unis, contenant de quelques dizaines à plusieurs centaines de grammes par colis234(*).

Bertrand Monnet, professeur à l'Edhec et responsable de la chaire management des risques criminels, a mis en lumière le rôle des cartels mexicains dans le développement du marché des fentanyloïdes aux États-Unis235(*). Or ces cartels entretiennent aussi des liens avec les réseaux criminels implantés en Europe, avec l'objectif affiché de faire entrer les fentanyloïdes sur le marché européen236(*).

• Face aux tensions que cette situation suscite sur l'approvisionnement mondial en héroïne, les experts mettent en avant un risque de report des consommations vers les nouveaux opioïdes de synthèse (NOS) produits dans des laboratoires clandestins et aux effets beaucoup plus puissants que ceux des principes actifs qu'ils reproduisent.

Michel Gandilhon, chercheur à l'OFDT et membre du conseil d'orientation scientifique de l'Observatoire des criminalités internationales rappelle qu'« une telle configuration s'est retrouvée dans les pays baltes confrontés à une pénurie [d'héroïne] en 2010, laquelle a été comblée par des opioïdes de synthèse »237(*). L'OFDT relève également que « le choc d'offre sur la production d'héroïne [...] est allé de pair avec l'essor des opioïdes de synthèse »238(*). Plus globalement, l'agence européenne des drogues (EUDA) considère qu'« une évaluation de la situation européenne actuelle suggère que les changements dans la disponibilité et l'utilisation des opioïdes synthétiques constituent une menace crédible pour la santé publique »239(*).

Les NOS présentent des caractéristiques intéressantes pour les laboratoires clandestins et les réseaux criminels, liées aux conditions de leur production et de leur transport : « Contrairement aux drogues à base de plantes, ces substances peuvent être fabriquées n'importe où, sans qu'il soit nécessaire de les cultiver à grande échelle, ce qui les rend plus faciles et moins chères à produire et à distribuer pour les trafiquants. »240(*) Ces caractéristiques s'appliquent notamment aux dérivés du fentanyl, « facile à fabriquer, peu cher et facile à transporter, ce qui favorise sa diffusion » par rapport à l'héroïne241(*).

Depuis 2008, l'OFDT a recensé quelques 368 nouveaux produits de synthèse, dont 35 depuis 2021, sur 897 répertoriés en Europe242(*).

• Les Pays-Bas et la Belgique sont identifiés comme des zones sensibles pour le trafic émergent de NOS en Europe243(*).

Si les routes de l'héroïne sont distinctes de celles des NOS, elles présentent néanmoins des points de convergence. En Europe, le territoire des Pays-Bas constitue un centre névralgique du trafic d'héroïne ; il concentre également des infrastructures techniques permettant de développer une production de NOS. De façon générale, les installations de découpe et de conditionnement des substances opioïdes sont, en Europe, plus fréquentes que les laboratoires de production, implantés de façon encore marginale.

• En conclusion, l'EUDA souligne dans son dernier rapport que « si elle se poursuit, la baisse de la production d'opium et d'héroïne en Afghanistan aura probablement une incidence sur la disponibilité de l'héroïne en Europe, bien qu'il soit difficile de prévoir quand cela se produira et quelles seront les conséquences dans les différents États membres de l'Union européenne »244(*).

Compte tenu, d'une part, de l'importance de la production d'héroïne et des stocks de pavot constitués ces dernières années, d'autre part, de l'explosion de la production de pavot en Birmanie, le risque d'une pénurie imminente d'héroïne n'apparaît que peu vraisemblable.

En effet, la Birmanie a depuis pris le relai, multipliant sa production par 2,5 en deux ans - de 423 tonnes en 2021, celle-ci est passée à 1080 tonnes en 2023 - et devenant ainsi le premier producteur mondial de pavot à opium245(*). Plus globalement, la région dite du triangle d'or (Laos, Birmanie, Thaïlande) constitue une importante zone géographique pour la production d'opium dans le monde.

À court terme, la principale conséquence de l'arrêt de la production en Afghanistan réside principalement dans l'augmentation du prix de l'héroïne, rendant de facto cette drogue moins accessible aux usagers.

c) Une progression toutefois encore limitée du marché illégal

Dans ce contexte mondial et européen préoccupant, le marché illégal des opioïdes, alimenté par la production illégale de substances synthétiques et semi-synthétiques et par le détournement de médicaments issus du circuit légal, semble relativement maîtrisé en France.

• En premier lieu, si la France ne semble pas exposée à des situations d'abus massifs de prescription, les détournements de médicaments et les falsifications d'ordonnances constituent l'un des modes d'approvisionnement qui favorisent l'accroissement des mésusages.

En France, les principaux médicaments faisant l'objet de détournements sont la buprénorphine (Subutex), les sulfates de morphine (Skénan) et la méthadone. La Mildeca, se basant sur les observations du Commandement pour l'environnement et la santé (CESAN), relève que « l'approvisionnement de ce trafic repose sur le nomadisme médical et pharmaceutique, facilité par l'usage de fausses ordonnances obtenues sur les réseaux sociaux ou Internet, ainsi que sur des vols commis chez les grossistes »246(*).

Le dispositif TREND de l'OFDT met en évidence l'importance du trafic de rue et des réseaux régionaux ou locaux de revendeurs dans la circulation illégale de certains médicaments opioïdes, en particulier le Subutex, le Skénan et la méthadone. Des réseaux internationaux existent également, comme en atteste le démantèlement en juin 2024 d'un trafic de fentanyl impliquant une filière géorgienne, qui avait mis à jour le recours à plus de 700 ordonnances dérobées ou falsifiées. La vente de médicaments en ligne prend également de l'ampleur. S'agissant du fentanyl pour lequel il ne semble pas exister de marché de rue bien établi, la circulation s'organiserait principalement via internet, sur le darkweb ou des groupes de messagerie cryptées.

Les opioïdes figurent dans le classement de tête des médicaments les plus concernés par les ordonnances frauduleuses. L'enquête Osiap et la base Asafo ont en effet démontré la place prépondérante qu'occupent les médicaments opioïdes dans les falsifications d'ordonnances (cf. supra). Rappelons en effet que le tramadol et la codéine analgésique représentent à eux seuls plus du tiers des médicaments concernés.

Si le fentanyl apparaît moins fréquemment impliqué (3,9 % des cas pour Osiap et 64e position dans la base Asafo), des professionnels de santé observent pourtant que sa consommation hors cadre thérapeutique est en augmentation. La HSA de Strasbourg fait ainsi remonter une utilisation croissante du fentanyl depuis quatre ans, en nombre d'usagers injecteurs, corrélativement à une baisse significative des autres produits opiacés (sulfates de morphine, héroïne, buprénorphine...)247(*).

L'augmentation du trafic de fausses ordonnances a conduit la Cnam à créer, en 2024, une unité de contrôle et d'investigation des fraudes émergentes qui lui est directement rattachée, et six pôles interrégionaux d'enquêteurs judiciaires. En collaboration étroite avec les services de police et de justice, les quelque 60 agents affectés dans ces pôles sont habilités à mener des enquêtes pour repérer, infiltrer et contribuer au démantèlement des fraudes en bandes organisées, notamment lorsqu'elles concernent des trafics de médicaments.

Dans la lutte contre le trafic illégal et les détournements de médicaments, ce nouveau dispositif vient compléter diverses mesures qui ont contribué, ces dernières années, à sécuriser le circuit du médicament (sérialisation, déploiement de la e-prescription, ordonnance obligatoire sécurisée pour le tramadol et la codéine, application ASAFO...).

• En deuxième lieu, la France apparaît aujourd'hui globalement préservée du développement du marché noir des nouveaux opioïdes de synthèse (NOS), comparativement aux États-Unis et à d'autres pays européens.

Parmi les NOS, les fentanyloïdes ou dérivés du fentanyl font l'objet d'une surveillance particulière des pouvoirs publics, au regard de leur implication dans la crise américaine des opioïdes et du nombre de décès qu'ils ont engendrés. Le cas récent d'importation de carfentanil par go-fast depuis les Pays-Bas en France (mars 2024) a remis en lumière l'existence d'un risque direct de pénétration du marché français.

Tous les experts s'accordent pourtant à dire que la prévalence du fentanyl illégal dans les usages de drogues demeure marginale en Europe, à l'exception des pays baltes : 34 fentanyloïdes avaient été identifiés en Europe en 2019, dont 10 en France248(*), la circulation de ces molécules transitant essentiellement sur le darkweb pour un marché encore confidentiel. Les dérivés du fentanyl ne suscitent à l'heure actuelle pas d'inquiétude forte chez les autorités sanitaires françaises, qui demeurent néanmoins vigilantes aux signaux recensés par les dispositifs d'addictovigilance et de pharmacovigilance.

Sur ce point, il convient de bien distinguer les fentanyloïdes produits dans des laboratoires clandestins, du fentanyl de rue dont la diffusion repose majoritairement sur des détournements de prescriptions ou des reventes illégales de médicaments et qui reposent sur des réseaux d'usagers-revendeurs (cf. supra).

En revanche, les nitazènes, qui constituent une autre catégorie de NOS, sont l'objet d'une préoccupation prioritaire des autorités sanitaires françaises. Identifiés pour la première fois sur le territoire national en 2021, les nitazènes sont des produits particulièrement puissants et dangereux. À titre d'exemple, alors que le fentanyl est déjà jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine (en intraveineuse), l'étonitazène l'est dix fois plus que le fentanyl et l'isotonitazène cinq fois plus.

L'ANSM a décidé, en juillet 2023, de classer ces substances comme produits stupéfiants après que plusieurs dizaines de décès leur ont été imputés en Europe, notamment en Angleterre et dans les pays de l'Est, et qu'un cluster de cas d'overdoses à l'isotonitazène a été identifié en Occitanie. Au préalable, une enquête d'addictovigilance avait permis de mettre en évidence des risques d'abus, de dépendance et d'effets dangereux « au moins équivalents » à ceux du fentanyl et de l'héroïne, eux-mêmes classés parmi les produits stupéfiants249(*). Les nitazènes font l'objet d'une surveillance intensive par l'agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA) dans le cadre de l'Early Warning System.

• Enfin, l'une des difficultés de la lutte contre les NOS tient au fait que ces substances sont peu détectables et que les nouvelles molécules de synthèse sont souvent utilisées comme produits de coupe d'autres substances, à l'insu des consommateurs.

Tel est le cas des nitazènes, mélangés à d'autres substances telles que l'héroïne, dont la composition se trouve adultérée, sans que les consommateurs n'en aient conscience. À ce titre, la Fédération Addiction alerte sur le fait qu'« une crise de moindre ampleur, liée à la circulation de substances hautement puissantes et peu détectables, demeure une possibilité qu'il convient d'anticiper »250(*). Ce risque exige d'autant plus de vigilance et d'anticipation de la part des pouvoirs publics que l'émergence régulière de nouvelles molécules relevant des NOS complexifie encore davantage la lutte contre ces substances.

Alerte sur les cannabinoïdes

Les cannabinoïdes appartiennent aux nouveaux produits de synthèse (NPS) qui émergent sur le marché des drogues. Les cannabinoïdes sont des substances psychoactives fabriquées en laboratoire qui miment les effets du principal composé actif du cannabis, le THC (Delta-9-tétrahydrocannabinol). Ils utilisent le même mécanisme d'action, en se liant à certains récepteurs cérébraux, mais présentent des effets jusqu'à 200 fois plus puissants en agissant comme des agonistes complets des récepteurs cannabinoïdes, alors que le THC naturel n'agit que comme agoniste partiel.

Ils ne sont pas des opioïdes mais peuvent apparaître comme produits de coupe dans certains opioïdes de synthèse, le plus souvent à l'insu des consommateurs. L'OFDT relève également que l'héroïne est de plus en plus souvent adultérée soit avec des opioïdes soit avec des cannabinoïdes, donnant lieu à des incidents sanitaires circonscrits mais dont les conséquences peuvent s'avérer particulièrement graves251(*).

Initialement développés à des fins thérapeutiques pour soulager des douleurs intenses, leur utilisation clinique demeure limitée en raison de l'importance de leurs effets indésirables252(*).

Outre leur potentiel addictif élevé, la consommation de cannabinoïdes expose à des effets immédiats tels que tels que des vomissements, une perte de connaissance ou un coma, des convulsions, une paranoïa, une hypertension artérielle, une tachycardie. Ils présentent également des effets à long terme potentiellement graves, notamment des troubles psychiatriques (psychoses, anxiété, dépression), cognitifs (mémoire, concentration) ainsi que des atteintes à certains organes vitaux (coeur, foie, reins).

En France, la quasi-totalité des cannabinoïdes de synthèse sont inscrits sur la liste des stupéfiants depuis 2017 et l'ANSM a, en mai 2024, élargi la liste des cannabinoïdes figurant sur cette liste. Actuellement, plus de 200 cannabinoïdes de synthèse ont été identifiés en Europe. Principalement fabriqués en Asie, ils sont vendus sur le darkweb et le marché de rue sous des formes variées (herbes à fumer, huiles, liquides pour cigarette électronique, poudre ou résine) et divers noms commerciaux (Pète ton crâne ou PTC, Buddha Blue, Mad Hatter, Spice).

2. Renforcer la politique de réduction des risques vis-à-vis des usagers

a) Favoriser l'accès aux traitements par agonistes opioïdes et à la naloxone

• Les crises américaine et canadienne montrent à quel point l'absence d'accès organisé à des traitements de substitution aux opioïdes peut contribuer à une dégradation rapide de la situation sanitaire et à une explosion dramatique du nombre de décès.

Ces exemples témoignent de l'importance de mener une action sur le plan de la prévention et de la réduction des risques, en accompagnant les usagers. À partir de 2022, les États-Unis ont réagi en renforçant l'accès aux produits de substitution et en s'assurant d'une meilleure diffusion de la naloxone, l'objectif étant à la fois de gérer les situations de dépendance et de prévenir les surdoses d'opioïdes.

• La France se caractérise par un bon accès aux TAO, c'est-à-dire à la buprénorphine et à la méthadone.

Marie Jauffret-Roustide, auditionnée par la commission des affaires sociales du Sénat, soulignait ainsi que « la France est l'un des pays européens dont le taux de traitements de substitution aux opiacés est parmi les plus élevés. En 2023, 78 % des personnes dépendantes à l'héroïne ont pu bénéficier d'un traitement de substitution. Plus de 155 000 personnes étaient sous TAO en ville, dont la moitié d'entre eux étaient traités par méthadone, l'autre moitié des patients étant traités par buprénorphine »253(*).

Précisément, en 2023, 155 762 personnes ont bénéficié d'un remboursement de traitement par agonistes opioïdes254(*). La buprénorphine représente plus de la moitié des TAO remboursés, et la part de méthadone augmente à 46,3 %.

En outre, une nouvelle forme de buprénorphine à action prolongée est désormais disponible en solution injectable, hebdomadaire ou mensuelle (BUVIDAL). L'ANSM indique avoir engagé une réflexion sur la possibilité d'administrer la buprénorphine injectable en dehors du milieu hospitalier ou des CSAPA, rejoignant sur ce point la préoccupation exprimée par le Groupe Santé Addictions pour stabiliser des usagers fortement dépendants (cf. supra).

• Le nombre de bénéficiaires de remboursement de TAO en ville apparaît relativement stable ces dernières années255(*) pour un montant remboursé par l'assurance maladie de 71,3 millions en 2023.

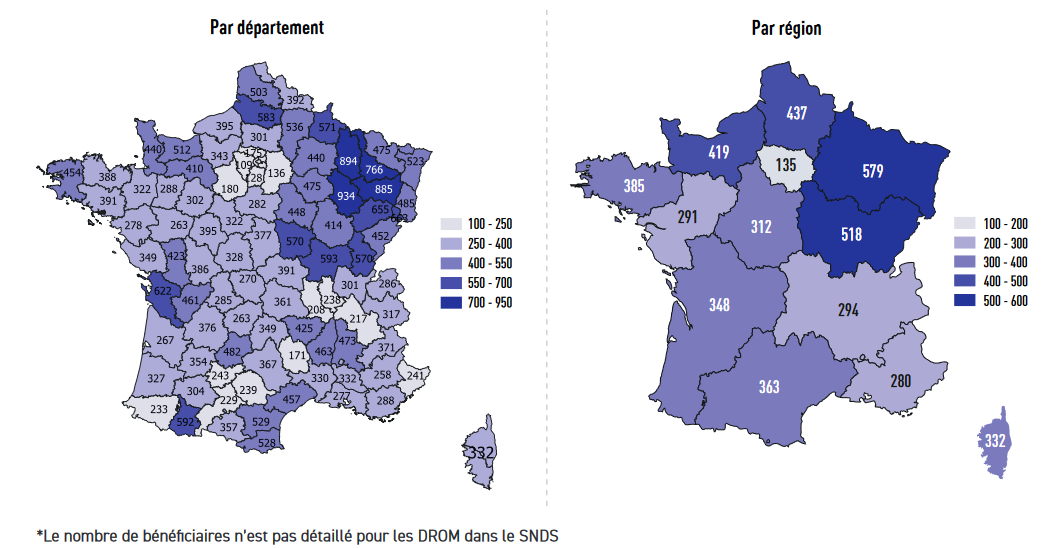

Toutefois, l'accès aux TAO pâtit d'inégalités territoriales importantes, notamment concernant la méthadone. Cet accès est relativement plus faible en Île-de-France et dans les territoires ultra-marins (cf. infra). Ces inégalités s'expliqueraient en partie par la saturation des structures d'addictologie, allongeant les délais d'initiation des traitements, et par un manque d'accompagnement des patients par les médecins généralistes « qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas suivre des patients sous TSO »256(*). Face à cette situation, le conseil national de l'ordre des pharmaciens et le conseil national de l'ordre des médecins ont, en juillet 2024, réaffirmé leur engagement pour améliorer la prise en charge des conduites addictives, et actualisé leurs recommandations relatives à la prescription et à la dispensation des TAO257(*).

Nombre de bénéficiaires de TAO en

ville pour 100 000 habitants

de

15 à 74 ans (2023)

Source : OFDT, Traitements par agonistes opioïdes en France - Bilan 2024, d'après les données issues du système national des données de santé (SNDS)

Dans un contexte où les primo-prescriptions de certains TAO (méthadone) ne peuvent être réalisées que par des médecins hospitaliers ou exerçant en CSAPA, et compte tenu des durées limitées de prescription des TAO - 14 à 28 jours selon la forme -, il apparaît nécessaire de réfléchir à des mesures de nature à sécuriser la situation des patients dépendants et à favoriser la continuité des traitements.

Face au risque que des usagers dépendants ne se tournent vers le marché noir pour s'approvisionner en opioïdes, les rapporteures souscrivent à la nécessité de renforcer l'accès aux TAO. Sous réserve d'une évaluation favorable par l'ANSM, elles préconisent d'autoriser la dispensation de buprénorphine à libération prolongée en ville.

Recommandation : Améliorer la disponibilité des traitements de substitution aux opioïdes, notamment de la buprénorphine à libération prolongée.

En outre, les médecins et les acteurs associatifs indiquent que la méthadone et la buprénorphine ne permettent pas d'équilibrer tous les patients dépendants. Cette situation entretient le détournement du Skénan LP - forme à libération prolongée -, médicament à base de sulfate de morphine indiqué dans le traitement de douleurs intenses ou rebelles à d'autres analgésiques. En effet, le sulfate de morphine présente deux caractéristiques recherchées par beaucoup d'usagers de drogues illicites auxquelles ils renoncent difficilement : le médicament est injectable (contrairement à la méthadone) et produit l'impression d'un pic de sensation, avec une descente progressive (contrairement à la buprénorphine)258(*). Son usage hors cadre thérapeutique connaît une recrudescence depuis les années 2010.

Pour améliorer l'adhésion des usagers d'opioïdes aux TAO et renforcer l'efficacité de la politique de réduction des risques, les rapporteures soutiennent l'ouverture par les autorités sanitaires une réflexion sur l'opportunité de la reconnaissance du sulfate de morphine comme TAO.

Recommandation : Engager une réflexion avec les autorités sanitaires sur l'opportunité de la reconnaissance du sulfate de morphine comme traitement agoniste aux opioïdes.

• Alors que l'accès aux TAO est globalement bon, l'accès à la naloxone demeure en revanche très insuffisant. Son administration permettrait pourtant d'empêcher 4 décès par overdose sur 5.

Le ministère de la santé rappelle que 80 % des décès par surdose sont dus aux opioïdes, consommés dans un cadre légal ou illégal. La naloxone est un médicament qui fonctionne comme un antidote aux surdoses mortelles d'opioïdes.

Sa disponibilité demeure pourtant limitée. Parmi les freins identifiés, certains relèvent du cadre réglementaire, d'autres d'un déficit d'information des professionnels de santé et des usagers.

La naloxone, antagoniste des récepteurs opioïdes et antidote de l'overdose

La naloxone, antidote aux surdoses d'opioïdes, permet de prévenir les effets symptomatiques de l'overdose, en particulier la dépression respiratoire. Elle agit en se liant aux récepteurs opioïdes du cerveau à la place des opioïdes eux-mêmes, qu'elle déloge, bloquant ainsi leurs effets.

Disponible sous forme de seringue préremplie pour injection intra-musculaire ou sous forme de spray nasal, son mécanisme d'action est particulièrement rapide - 2 à 3 minutes - ce qui permet de rétablir l'état de conscience normal de la personne ainsi que sa mécanique respiratoire. En revanche, sa durée d'action étant limitée, les effets de l'overdose peuvent réapparaître après l'administration de la naloxone. Une surveillance continue de la personne est donc nécessaire dans les heures suivant l'administration.

Les consommateurs peuvent se procurer de la naloxone soit auprès d'une officine pharmaceutique soit dans les structures d'addictologie. Son administration ne nécessite pas de compétence médicale particulière. Un autre avantage de la substance réside dans le fait qu'elle n'induit aucun effet secondaire, que son absorption ait été précédée ou non d'une consommation d'opioïdes.

Aux États-Unis et au Canada, les vagues successives de décès liés à l'usage des opioïdes ont conduit les gouvernements à développer des programmes ambitieux forts, bien que tardifs, de mise à disposition de la naloxone. Les services de police et les pompiers sont ainsi munis de kits de naloxone prêts à l'emploi et la FDA a autorisé la délivrance sans prescription de naloxone dans les officines pharmaceutiques. L'American Medical Association a également recommandé, en 2024, d'installer des distributeurs de naloxone dans les espaces publics.

• L'hétérogénéité des conditions de remboursement et de délivrance de la naloxone nuit à son accessibilité.

En principe, la naloxone peut être délivrée gratuitement aux usagers à risque dans les CSAPA et les Caarud, les établissements hospitaliers et les unités sanitaires en milieu pénitentiaire. En revanche, dans les pharmacies d'officine, seuls les médicaments à base de naloxone délivrés sur prescription médicale sont, en tout ou partie, remboursés par l'assurance maladie.

Le Ventizolve, nouvelle spécialité à base de naloxone disponible sans ordonnance, n'est ainsi pas pris en charge par l'assurance maladie, tandis que le Prexonad n'est remboursable que sur prescription médicale.

Or, compte tenu des difficultés d'accès à un médecin et de la réticence de certains usagers à s'orienter vers le corps médical, l'exigence d'une prescription médicale pour la délivrance de certains médicaments à base de naloxone constitue un obstacle à la prévention des overdoses. Si le Prenoxad, solution injectable disponible en seringue préremplie, fait l'objet d'une prescription facultative, le Nyxoïd, administré en pulvérisation nasale, demeure soumis à une prescription médicale obligatoire.

La HAS a pourtant recommandé aux pouvoirs publics d'améliorer la diffusion de ce médicament antidote grâce à « un accès facilité et anonymisé sans prescription ni avance de frais en pharmacie d'officine de toutes les formes de naloxone »259(*). Selon la DGS, une prise en charge à 100 % de la naloxone, à volume constant, aurait un impact financier estimé à 20 000 euros260(*).

Les professionnels de santé, médecins et pharmaciens, sont par ailleurs peu sensibilisés aux problématiques de dépendance aux opioïdes, d'abus et au risque d'overdose. Ils méconnaissent la substance ou ignorent l'existence de kits de naloxone, ce qui ne les place pas en situation de pouvoir la proposer ni de la délivrer261(*). L'information des usagers eux-mêmes est lacunaire, voire inexistante. Face à la faible diffusion de la naloxone, l'ANSM envisagerait d'inscrire la possibilité de recourir à cet antidote dans les mentions d'alerte figurant sur les conditionnements d'opioïdes forts.

La mission recommande donc de lever ces obstacles en supprimant la condition de prescription de la naloxone pour favoriser sa diffusion et son emploi, et de systématiser sa délivrance en cas de prescription d'opioïdes de palier 3 ou de TAO et en sortie d'hospitalisation. Cette action doit s'accompagner d'une communication active auprès du réseau des professionnels de santé en ville, ainsi que dans les unités hospitalières - notamment les services d'urgences - et des structures spécialisées en addictologie.

Recommandation : Faciliter l'accès à toutes les formes de naloxone sans prescription en pharmacie d'officine et systématiser la délivrance de naloxone en cas de prescription d'opioïdes de palier 3, de traitement par agonistes opioïdes et en sortie d'hospitalisation en cas de traitement opioïde.

À l'instar des expériences nord-américaines, les services de police et de secours, notamment les pompiers, les ambulanciers, les équipes de la protection civile et de la Croix-Rouge, devraient également être sensibilisés aux risques liés aux surdoses d'opioïdes, équipés de kits de naloxone prêts à l'emploi et formés à agir en situation d'urgence.

Recommandation : Former les services de police et de secours à l'utilisation de la naloxone et les équiper de kits de naloxone prêts à l'emploi.

b) Promouvoir une politique de réduction des risques non stigmatisante à destination d'un public large

Alors que 17 % de la population adulte bénéficie d'un remboursement d'antalgique opioïde au cours de l'année et qu'au moins 20 % des Français sont touchés par des douleurs chroniques, une politique de réduction des risques visant de façon large les professionnels de santé et les consommateurs d'opioïdes apparaît indispensable.

Les acteurs associatifs regrettent que « la politique de réduction des risques en France soit [une] politique confidentielle qui ne bénéficie d'aucune promotion en population générale »262(*) et qu'elle souffre, en outre, d'un prisme moralisateur qui ne favorise pas l'adhésion des usagers aux dispositifs qu'elle déploie. Ainsi que le rappelle la Mildeca, « loin d'être une politique permissive, la réduction des risques et des dommages mobilise un ensemble d'interventions et de dispositifs publics et privés, encadrés précisément par la loi, dans l'objectif de venir en aide à des individus souvent fragiles et longtemps stigmatisés »263(*).

Les rapporteures considèrent que la politique de réduction des risques doit être renforcée à plusieurs niveaux, grâce au déploiement d'un panel d'outils adaptés à la variété des situations des usagers concernés par des troubles de l'usage.

• En premier lieu, la réduction des risques nécessite de renforcer la communication à l'égard du grand public.

En effet, les mésusages relèvent de situations extrêmement variées : prise d'anti-douleurs à la suite d'une intervention chirurgicale ou pour soulager des douleurs chroniques, automédication, consommation récréative régulière ou ponctuelle...

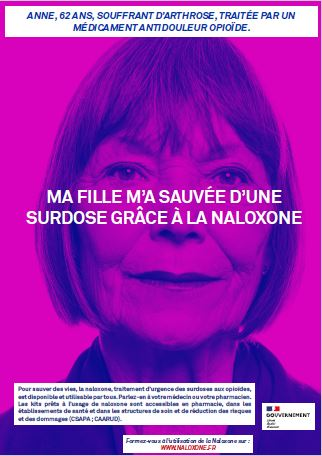

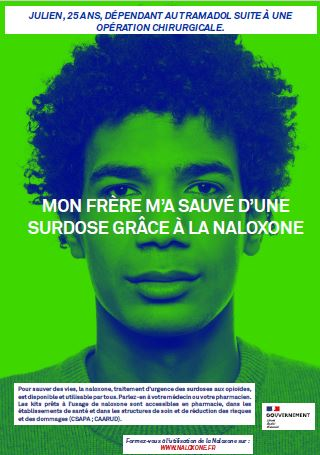

Dans le cadre de la feuille de route 2019-2022 « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes », le ministère de la santé a fait réaliser des affiches illustrant la diversité de ces situations, susceptibles d'engendrer une dépendance aux opioïdes et/ou à risque de surdoses d'opioïdes. De tels visuels permettent de déstigmatiser les consommateurs et de sensibiliser tous les usagers aux risques encourus. Ils mériteraient de bénéficier d'une diffusion plus large.

Recommandation : Mener une campagne nationale non stigmatisante sur le bon usage et les risques associés à la consommation de médicaments opioïdes à destination du grand public.

Affiches du ministère de la santé

pour sensibiliser

au risque de surdose d'opioïdes et à

l'utilité de l'emploi de la naloxone

Source : Site internet du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

• En deuxième lieu, la réduction des risques passe par le déploiement d'actions de prévention en proximité des usagers, par une démarche « d'aller vers ».

« L'aller vers » permet de toucher des populations qui se rendent peu dans les lieux précisément destinés à traiter certaines pathologies, soit parce qu'ils sont peu connus ou peu accessibles, soit parce que les usagers ne se sentent pas concernés par une problématique de santé publique ou se détournent volontairement d'espaces « institutionnels ». Ainsi, les CSAPA et les CAARUD peuvent échouer à capter deux catégories d'usagers : d'une part, des consommateurs d'antalgiques opioïdes percevant ces structures comme principalement dédiées à l'accueil de toxicomanes et, d'autre part, des usagers d'opioïdes illicites en situation de marginalisation sociale. En ce sens, « l'aller vers » constitue un mode d'action efficient pour déployer une politique de prévention.

Le programme POP (pour « Prévention et réduction des risques des surdoses liées aux Opioïdes en région PACA »), imaginé par le CEIP-A des régions Provence Alpes-Côte d'Azur et Corse, constitue un modèle d'intervention de ce type. Ce programme, financé par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, déploie depuis 2020 des actions préventives auprès des usagers et des professionnels de santé pour anticiper et éviter les surdoses d'opioïdes en agissant sur les pratiques professionnelles, en informant et en responsabilisant les usagers, en particulier les plus à risque de surdoses, et en soutenant la diffusion de la naloxone. Ses résultats probants devraient conduire les autorités ministérielles à généraliser sa mise en oeuvre à l'ensemble du territoire national d'ici la fin d'année 2025264(*). Elle s'appuierait sur le réseau des CEIP-A et, du point de vue budgétaire, sur le fonds de lutte contre les addictions (FLCA).

• En troisième lieu, il existe les actions ciblant des publics plus spécifiques, en situation de dépendance chronique, devraient être consolidées. Le dispositif des haltes soins addiction (HSA) s'inscrit dans ce cadre. Ouvertes depuis 2016, les deux HSA de Paris et de Strasbourg sont actuellement toujours sous statut expérimental.

Les HSA participent à la politique de réduction des risques tout en contribuant à sécuriser l'espace public. Elles visent à offrir aux usagers de drogues un accueil anonyme, inconditionnel et gratuit pour leur permettre de consommer dans un cadre sécurisé, sous la supervision de professionnels qualifiés. Les usagers peuvent ainsi être accompagnés dans leur consommation pour en réduire les risques. La spécificité des HSA tient précisément à la possibilité qu'elles offrent de consommer des substances illicites sous couvert d'une immunité pénale. Les HSA peuvent également constituer une porte d'entrée vers un parcours de soins adapté et favoriser la réinsertion sociale de publics en situation de marginalisation.

Les HSA : un dispositif récent en

France, mobilisé de longue date

dans de nombreux pays du

monde

En 2023, l'Inspection générale des affaires sociales indique avoir dénombré 151 salles de consommation supervisée dans 16 pays du monde, dont 39 au Canada, 3 aux États-Unis et 106 dans les différents pays européens, notamment en Suisse (14), en Allemagne (32), aux Pays-Bas (26) et en Espagne (16). Plusieurs études ont démontré les impacts positifs de ce type de dispositif, en termes de mortalité par surdose, d'hospitalisations et plus largement, de complications aiguës associées aux injections (endocardites, risques infectieux, etc.).

En France, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a ouvert la possibilité de créer des salles de consommation à moindre risque, à titre expérimental, pour une durée de six ans. La loi prévoit notamment que « ces espaces sont destinés à accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d'usages supervisés » et que les « usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place »265(*).

Deux HSA ont été ouvertes en 2016, à Paris et à Strasbourg. Elles accueillent une file active d'environ 1600 personnes (781 à Paris et 823 à Strasbourg), soit moins de 1 % des 342 000 usagers problématiques de drogues estimés en France en 2023. La HSA de Paris, réservée aux consommations par injection, accueille néanmoins un volume de consommations huit fois supérieur à celui de la HSA de Strasbourg266(*), en raison d'une fréquentation plus importante du lieu par ses usagers.

En 2021, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a publié un rapport confirmant l'intérêt des HSA comme dispositif de santé publique267(*). Plus récemment, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a recommandé l'inscription des HSA dans le droit commun pour pérenniser les structures existantes et pour en ouvrir de nouvelles, dans les territoires jugés les plus opportuns par les autorités ministérielles.

Ce sujet, plus éloigné du coeur de la thématique de la présente mission d'information, ne fait pas l'objet de recommandations de la commission

3. Agir en faveur de la prévention et de la dépendance

a) Encourager l'éducation thérapeutique des patients

De nombreux patients sous traitement opioïde n'ont aujourd'hui pas conscience des risques associés à la consommation de ces médicaments, a fortiori lorsqu'ils sont consommés sur des durées longues ou en dehors du cadre de prescription initiale, en automédication.

• La sensibilisation des patients à ces risques est une mesure à laquelle adhèrent l'ensemble des professionnels auditionnés. Au-delà, les professionnels de la douleur appellent unanimement à renforcer l'éducation thérapeutique des patients pour les rendre davantage acteurs et responsables de leur prise en charge. L'éducation thérapeutique vise en effet à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique268(*).

• Plusieurs outils peuvent permettre de développer les connaissances et l'éducation thérapeutique des usagers, notamment :

- l'inscription de mentions d'alerte claires et visibles sur les boîtes de médicaments opioïdes qui constituerait une mesure de prévention utile et aisée à mettre en oeuvre ;

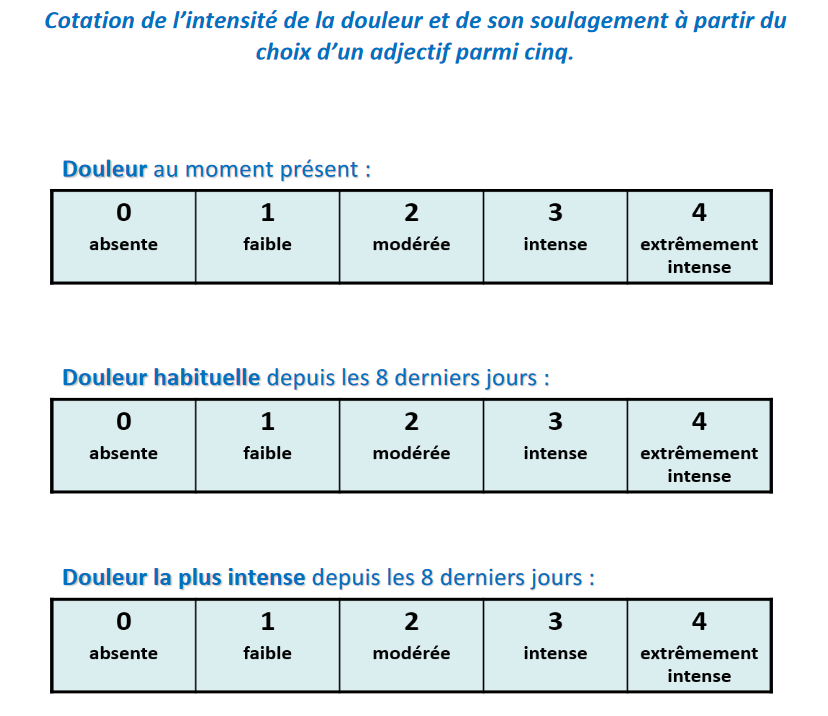

- l'utilisation systématique, à l'occasion d'une consultation chez le médecin traitant, d'outils permettant aux patients d'évaluer et de réévaluer leur douleur, tels que les échelles visuelles analogiques (EVA) et les échelles verbales simples (EVS) et d'échelles d'évaluation des risques de mésusage des médicaments opioïdes (auto-questionnaires de type POMI269(*)) ; ces outils pourraient opportunément être mis à la disposition des patients dans les salles d'attente des cabinets médicaux, les officines pharmaceutiques et les services d'accueil des urgences ;

- l'initiation d'une éducation thérapeutique du patient dès le diagnostic, sur la base d'une évaluation partagée de la douleur entre le médecin et le patient ; sur ce point, la HAS souligne que les objectifs de la prise en charge doivent résulter d'une décision médicale partagée avec le patient, seul à même d'apprécier l'intensité de sa douleur ainsi que de décrire la tolérance d'un traitement et ses effets secondaires ;

- le développement de programmes d'éducation thérapeutique du patient douloureux, aussi bien à l'hôpital qu'en ville, pour renforcer l'implication du patient dans la gestion de sa douleur et de sa pathologie ; le format de ces programmes permet d'inclure des activités et thérapeutiques variées, y compris des thérapies comportementales ou cognitives, de l'hypnose ou de l'activité physique adaptée ;

- sans stigmatiser les patients, l'impulsion d'une campagne de sensibilisation de la population aux signes des troubles de l'usage et de l'addiction aux opioïdes.

Recommandation : Renforcer l'éducation thérapeutique des patients par la mise à disposition dans les pharmacies, les cabinets médicaux et les services de médecine d'urgence, d'outils d'auto-évaluation de la douleur et du risque de dépendance.

Extrait de présentation de l'échelle verbale simple (EVS)

Source : Réseau Interclud Occitanie

b) Repositionner les opioïdes au sein d'un arsenal thérapeutique large incluant des alternatives médicamenteuses ou non

• La HAS, saisie par le ministère de la santé dans le cadre de la feuille de route « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes », a établi en 2022 des recommandations de bonnes pratiques sur le bon usage des médicaments opioïdes. Ces recommandations sont récentes, pour ne pas dire tardives au regard des évolutions constatées ces dernières années.

Il importe désormais d'en assurer la diffusion auprès des professionnels de santé pour leur permettre de s'en saisir et de leur conférer une portée effective. Les conseils des ordres professionnels ont évidemment un rôle essentiel de promotion à jouer en la matière, qu'ils peinent pourtant à assurer. Une coopération renforcée entre les ordres et la HAS pourrait contribuer à une meilleure pénétration de ces référentiels dans les cabinets médicaux.

Des actions conventionnelles impulsées par la Cnam peuvent également contribuer à l'appropriation de ces bonnes pratiques et au contrôle de leur mise en oeuvre, à l'instar de la campagne menée fin 2024 par les délégués de l'assurance maladie auprès des prescripteurs sur le bon usage des spécialités à base de tramadol, de même que la mise en place et le financement d'un entretien proposé par le pharmacien aux patients sous traitement opioïde de palier 2, à l'occasion du renouvellement de l'ordonnance, afin d'alerter sur les risques de dépendance270(*).

Recommandation : Développer la coopération entre les conseils des ordres professionnels (Cnom, Cnop) et la Haute Autorité de santé pour favoriser la diffusion des référentiels de bonnes pratiques et des outils d'aide à la prescription et à la dispensation des opioïdes.

• La HAS rappelle que dans la mesure du possible, l'utilisation de médicaments opioïdes doit s'inscrire dans une prise en charge multimodale associant des antalgiques non opioïdes et/ou des approches non médicamenteuses. Cette précaution permet non seulement d'optimiser l'efficacité antalgique du traitement prescrit, mais aussi d'éviter l'escalade thérapeutique dont les patients deviennent victimes.

À cet égard, la SFETD rappelle que « toute prescription médicamenteuse doit s'accompagner d'un projet de déprescription »271(*). Pour cela, la situation du patient doit pouvoir être régulièrement réévaluée, pour adapter le traitement et diminuer progressivement les doses prescrites jusqu'à l'arrêt.

• En outre, selon la SFETD, l'absence totale de douleur ne doit pas nécessairement constituer un objectif thérapeutique, même si cette affirmation peut être difficile à assumer face à des patients en souffrance.

En effet, l'objectif du « zéro douleur » favorise les prescriptions inadaptées et les dérives vers des situations d'accoutumance. À rebours de ces pratiques, elle préconise au contraire de développer des prises en charge sur « un modèle biopsychosocial, global, intégratif, incluant les prises en charge corporelles, comme l'activité physique adaptée, les contre-stimulations ; psychocorporelles, comme la relaxation ou l'hypnose ; psycho-comportementales, comme l'alliance thérapeutique, le soutien relationnel, les psychothérapies ; socio-éducatives, comme l'éducation thérapeutique et la e-santé »272(*).

Recommandation : Intégrer une stratégie de déprescription progressive dans le parcours de soins et favoriser le recours à des alternatives non médicamenteuses ou à des médicaments non opioïdes pour le traitement de la douleur.

4. Faire évoluer la formation des médecins et consolider la structuration d'une offre de soins spécialisée

a) Améliorer la formation des médecins en matière de prise en charge de la douleur ainsi que de repérage et de gestion des conduites addictives

Qu'il s'agisse des médecins, des pharmaciens, des infirmiers ou des psychologues, il existe un déficit de formation des acteurs du premier recours en matière de repérage, d'évaluation et de traitement des conduites addictives. Le manque de professionnels formés constitue un obstacle important à la prévention des troubles de l'usage des opioïdes et à une prise en charge adaptée des situations de dépendance.

• Les données issues de l'enquête conduite pour le « Livre blanc sur la naloxone », rédigé par un collectif d'associations, illustrent la relative méconnaissance et le défaut d'appropriation des outils d'évaluation des risques de mésusage existants (questionnaires ORT et POMI, cf. supra)273(*), qui permettraient aux médecins de repérer plus aisément les patients à risque de mésusage ou de dépendance.

Outre la faible diffusion des recommandations de bonnes pratiques, le manque d'échanges interdisciplinaires ne favorise pas l'appropriation des outils de repérage et de gestion des conduites addictives par les acteurs du premier recours. À cet égard, des réunions de concertation périodiques, en présentiel ou à distance, associant au sein d'un même territoire les professionnels de ville - médecins et pharmaciens - et les structures spécialisées et hospitalières contribueraient utilement à la sensibilisation des professionnels libéraux du premier recours. Plus largement, le développement de programmes de formation continue de tous les professionnels du premier recours, dans des formats aisément accessibles, est une nécessité.

• En formation initiale, les rapporteures préconisent d'inscrire un module obligatoire renforcé sur la prise en charge de la douleur et sur les addictions dans les études des professionnels de santé concernés. Le module consacré aux addictions permettrait d'aborder les propriétés pharmacologiques des opioïdes, l'identification des facteurs favorisant la vulnérabilité aux opioïdes, les modalités de repérage du risque et d'évaluation des troubles de l'usage, les principes de la réduction des risques et les principales actions de prévention. Celui consacré à la prise en charge de la douleur intègrerait des principes généraux issus des recommandations les plus récentes en la matière.

Au cours du troisième cycle des études médicales, les rapporteures recommandent par ailleurs de soutenir l'ouverture de terrains de stage dans des structures ou services d'addictologie pour les DES de médecine générale, de psychiatrie, de santé publique et d'hépato-gastro-entérologie.

Recommandation : Intégrer un module obligatoire renforcé sur le traitement de la douleur et la lutte contre les addictions dans les formations initiales des professionnels de santé concernés.

Enfin, les rapporteures souscrivent à la proposition formulée par la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD) visant à intégrer le dépistage de la douleur aux consultations de prévention aux âges clés de la vie déployées depuis l'été 2024274(*). Dans cette perspective, le déploiement de programmes de formation continue et l'adaptation des programmes de la formation initiale des médecins apparaît indispensable.

b) Consolider une offre de soins de proximité coordonnée entre médecine générale et structures spécialisées

Les difficultés d'accès aux dispositifs de prise en charge spécialisés et les lacunes du premier recours rendent d'autant plus nécessaire de penser la coordination des parcours patients entre tous les acteurs. Le risque de mésusage est en effet d'autant plus important que l'organisation territoriale des soins favorise les ruptures de parcours et le non-recours aux soins, comme c'est le cas aujourd'hui.

• Cette coordination renforcée suppose une meilleure connaissance réciproque des acteurs et de leurs missions respectives - par exemple, des CSAPA et des CAARUD par les médecins généralistes - et l'utilisation d'outils de transmission pour améliorer la qualité du suivi du patient. De ce point de vue, il conviendrait de réfléchir aux modalités d'une incitation plus forte à l'alimentation du dossier médical partagé (DMP), précisément pour éviter des prescriptions inadaptées ou redondantes, et limiter les prolongations injustifiées de traitements.

• Concernant l'organisation de la prise en charge de la douleur, si le nombre de structures spécialisées de prise en charge de la douleur chronique a connu une augmentation progressive depuis leur création, force est de constater que celui-ci demeure insuffisant et que les moyens dont elles disposent sont sous-dimensionnés par rapport aux besoins des usagers. Une donnée permet d'illustrer la fragilité du fonctionnement de ces structures : en 2021, seuls 18 % des médecins des SDC y exerçaient la médecine de la douleur à temps plein275(*).

Les rapporteures recommandent de fixer un objectif relatif à la proportion de patients accédant aux SDC - actuellement, seuls 3 % des patients souffrant de douleurs chroniques y accèdent effectivement - et un objectif relatif au délai entre l'orientation du patient et sa prise en charge effective par une SDC. Ces indicateurs permettraient de déterminer les conditions de montée en charge progressive des SDC, en termes de couverture territoriale et de files actives de patients.

Recommandation : Augmenter le nombre de structures spécialisées de prise en charge des douleurs chroniques (consultations douleur et centres d'évaluation et de traitement de la douleur) pour améliorer la couverture territoriale des besoins et formaliser un 4e plan national de lutte contre la douleur.

• De même, les CSAPA et les CAARUD ne sont bien souvent pas en capacité d'augmenter leurs files actives de patients, compte tenu de leur modèle de financement qui conduit à brider les conditions d'exécution de leurs missions. Cette situation engendre des retards de prise en charge, c'est-à-dire des initiations tardives de traitements qui ne permettent pas toujours de prévenir la dépendance. Des associations mentionnent ainsi des délais de prise en charge de trois à six mois, au sein des CSAPA, après orientation d'un usager276(*).

Sur ce sujet, la DGS fait état de travaux menés conjointement avec la direction générale de l'offre de soins (DGOS) visant à réviser l'organisation des filières addictologiques, à améliorer le parcours des patients entre la ville, l'hôpital et le secteur médico-social et à adapter les modalités de financement des CSAPA avec hébergement277(*).

* 226 Plus largement, les fentanyloïdes, auxquels appartient le carfentanyl, sont des dérivés non pharmaceutiques du fentanyl.

* 227 National Center for Health Statistics, Drug Overdose Deaths in the United States, 1999-2016, december 2017.

* 228 Audition de Marie-Jauffret Roustide par la commission des affaires sociales du Sénat, le 9 avril 2025.

* 229 Réponse de la Fédération Addiction au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 230 Réponse du Groupe Santé Addictions au questionnaire envoyé par les rapporteures.

* 231 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghanistan Opium Survey 2023.

* 232 L'évolution des cultures est présentée en hectares de surfaces cultivées et l'évolution de la production en tonnes.

* 233 OFDT, Héroïne et opioïdes, synthèse des connaissances, 2023.

* 234 Réponse de l'OFDT au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 235 Bertrand Monnet, film documentaire « Narco business : au coeur des labos du fentanyl », 2023.

* 236 David le Pabic, « Fentanyl en France : l'épidémie qui vient ? », revue Swaps n °109, hiver 2024.

* 237 Réponse de Michel Gandilhon au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 238 Réponse de l'OFDT au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 239 Réponse de l'EUDA au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 240 Réponse de l'OFDT au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 241 H. Englander, M. Jauffret-Roustide, B. Rolland, « Le fentanyl pourrait-il remettre en question certains aspects du paradigme du traitement des addictions et de la réduction des risques en France ? », revue Swaps n° 109, hiver 2024.

* 242 OFDT, Drogues et addictions - Chiffres-clés, 2022, p. 7.

* 243 M. Gandhilon, « Héroïne : l'Europe en sevrage forcé ? », revue Swaps n° 109, hiver 2024.

* 244 European Union Drugs Agency (EUDA), Comprendre le phénomène des drogues en Europe en 2025 - principales évolutions, juin 2025, p. 20.

* 245 UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2023.

* 246 Réponse de la Mildeca au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 247 Réponse de la HSA de Strasbourg au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 248 M. Martinez et M. Gandilhon, État des lieux sur le fentanyl et les fentanyloïdes en France, octobre 2021.

* 249 Réponse de l'ANSM au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 250 Réponse de la Fédération Addiction au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 251 Réponse de l'OFDT au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 252 La DGS a indiqué aux rapporteures qu'il est envisagé de pérenniser l'usage de certains médicaments à base de cannabinoïdes, dans la continuité d'une expérimentation initiée par la LFSS pour 2020, pour traiter des douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles, des douleurs cancéreuses rebelles liées au cancer ou au traitement anticancéreux, ainsi que pour les situations palliatives avancées.

* 253 Audition de la sociologue Marie Jauffret-Roustide par la commission des affaires sociales du Sénat, 9 avril 2025.

* 254 OFDT, Traitements par agonistes opioïdes en France - Bilan 2024, décembre 2024.

* 255 Les données présentées par l'OFDT dans ses notes de bilan annuelles sur les TAO font apparaître une baisse sensible du nombre de bénéficiaires, imputable à un changement de la méthodologie de dénombrement de ces bénéficiaires (utilisation des données d'Open Médic jusqu'en 2022, exploitation du SNDS depuis 2023). Après correction de ce biais, les données montrent une baisse légère, qui conduit l'OFDT à considérer que le nombre de bénéficiaires de TAO est globalement stable.

* 256 Réponse de la DGS au questionnaire transmis par les rapporteures. De telles situations sont rapportées en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et le Grand Est.

* 257 Cnom et Cnop, « Les ordres des médecins et des pharmaciens réaffirment leur engagement dans la prise en charge des conduites addictives, communiqué de presse, 9 juillet 2024.

* 258 OFDT, L'usage de sulfates de morphine par les usagers de drogues en France, note 2014-10 du dispositif TREND, 10 juillet 2014.

* 259 HAS, Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses, mars 2022, p. 12.

* 260 Réponse de la DGS au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 261 Une enquête conduite en 2024 par un collectif d'associations montre que 97 % des pharmaciens et 87 % des médecins répondants connaissent la naloxone, mais 58 % des pharmaciens et 72 % des médecins ne connaissent pas les spécialités susceptibles d'être vendues directement aux patients en pharmacie de ville. Les résultats de l'enquête sont mentionnés dans le « Livre blanc de la naloxone - Réduire le risque de surdose d'opioïdes en améliorant la diffusion de la naloxone ».

* 262 Réponse de l'association Safe au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 263 Site internet de la Mildeca, « L'essentiel sur... La réduction des risques et des dommages : une politique entre sciences, humanisme et pragmatisme ».

* 264 Réponse de la direction générale de la santé au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 265 Article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

* 266 En 2023, la HSA de Paris enregistre 70 866 passages avec consommation, contre 8 958 pour la HSA de Strasbourg.

* 267 Inserm, Salles de consommation à moindre risque en France : rapport scientifique, mai 2021.

* 268 Définition de l'éducation thérapeutique pour l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1996.

* 269 L'usage du questionnaire POMI (Prescription Opioid Misuse Index) est recommandé par la HAS.

* 270 Article 5 de l'avenant n° 1 à la convention nationale du 9 mars 2022 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, signé le 10 juin 2024.

* 271 Réponse de la SFETD au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 272 Ibid.

* 273 Livre blanc de la naloxone - Réduire le risque de surdose d'opioïdes en améliorant la diffusion de la naloxone, p. 22.

* 274 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.

* 275 SFETD, Menaces sur la prise en charge de patients souffrant de douleur chronique en France.

* 276 Réponse de l'association Safe au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 277 Réponse de la DGS au questionnaire transmis par les rapporteures.