PR BENJAMIN ROLLAND, PSYCHIATRE ET ADDICTOLOGUE

___________

Consommation d'opioïdes et risques associés

1. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ? Quelles substances disponibles sur le marché français sont les plus concernées et sous quelle forme ? Quels sont les principaux mésusages constatés ? Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?

Je n'ai pu avoir accès aux derniers chiffres des prescriptions d'opioïdes issues de l'OFMA, mais il me semble que Marie Jauffret-Roustide, qui doit être auditionnée également, a pu les avoir par mon collègue Nicolas Authier. De ce qu'en sait, les prescriptions d'opioïdes antalgiques ont légèrement augmenté, avec une prépondérance d'usage pour le tramadol, mais sans qu'il n'y ait de signal d'alerte réel au niveau national. Au niveau des ventes de rue, l'héroïne reste en France l'opioïde le plus répandu à la vente (OFDT, 2024), avec derrière les traitements de substitution (méthadone et buprénorphine) dont la vente de rue peut aussi constituer une alternative à l'accès parfois trop compliqué dans les CSAPA.

2. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et d'organisation du système de santé ?

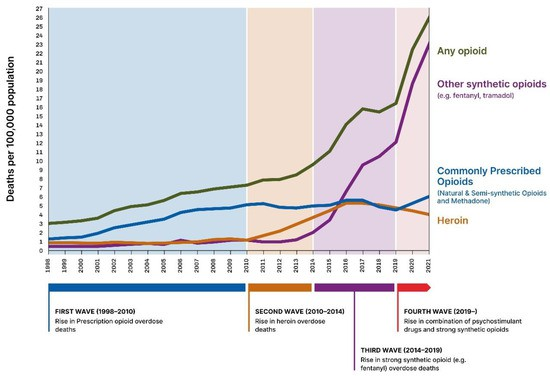

La crise des opioïdes survenue aux États-Unis est en réalité une succession de plusieurs phases. On considère ainsi qu'il y a eu quatre « vagues » dans cette épidémie (CDC, 2023 ; Rawson et al., 2023 ; Pieters, 2023). La première vague, qui a commencé à la fin des années 1990 et s'est terminée au début des années 2010, est le fruit de prescriptions rapidement croissantes et inappropriées d'antalgiques opioïdes par les médecins américaines, dans un contexte réglementaire très différent du système français, et avec une pression commerciale massive de certains laboratoires pharmaceutiques.

Les quatre « vagues de la crise des

opioïdes aux USA »

(image issue de Pieters,

2023)

La deuxième vague de l'épidémie américaine a eu lieu à partir des années 2010, lorsqu'une partie croissante de la population s'est tournée vers la vente d'opioïdes de rue, au départ essentiellement de l'héroïne.

Certains experts (voir par exemple Pieters, 2023) considèrent aujourd'hui que cette évolution a été favorisée à l'époque par une réaction exacerbée de la Food & Drug Administration (l'agence américaine du médicament et des produits alimentaires), qui avait décidé de limiter drastiquement les possibilités de prescriptions des opioïdes médicamenteux à cette époque, ce qui aurait alors poussé de nombreuses personnes déjà dépendantes vers le marché de rue pour s'approvisionner.

La troisième vague, survenue à partir de 2013-2014, a vu la vente illicite d'héroïne progressivement supplantée par l'arrivée de produits encore plus dangereux et faciles à fabriquer, essentiellement des opioïdes de synthèse dérivés du fentanyl. Cette troisième vague a vu une explosion des décès par surdose, approchant puis dépassant les 100 000 morts par an ces dernières années, d'autant qu'une quatrième vague, marquée par l'association entre opioïdes fentanylés et psychostimulants (cocaïne et amphétamines), est décrite depuis la période pré-COVID, et a constitué un facteur supplémentaire de mortalité (Rawson et al, 2023 ; Pieters, 2023).

Le système français est partiellement protégé de certaines caractéristiques du système américain. En particulier, concernant ce qui a provoqué la première vague d'opioïdes aux USA, la publicité pour les médicaments est interdite, alors qu'elle aurait constitué un facteur favorisant aux USA. De la même façon, le démarchage des médecins par l'industrie est beaucoup plus encadré, et les dérives constatées avec certaines laboratoires américains ne seraient pas possible en France. Une autre caractéristique censée protéger la France est l'accès en théorie facile et rapide aux traitements de substitution opioïdes. Peut-être qu'au départ de la seconde vague, si celle-ci était survenue en France, beaucoup de personnes dépendantes auraient pu bénéficier d'un accès rapide vers de la méthadone ou de la buprénorphine par des services d'addictologie, ce qui leur aurait évité de chercher des produits beaucoup plus addictifs et dangereux dans la rue. C'est en tout cas ce qui résulte d'opinions de différents groupes de travail d'experts franco- américains (Englander et al., 2024 ; Sud et al., 2023). Il n'est pas certain non-plus que l'ANSM aurait réagi d'une manière aussi abrupte que la FDA, même s'il est bien sûr difficile d'en être sûr.

3. Comment appréhendez-vous le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ? Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ?

De nombreux experts européens estiment que les facteurs qui ont précipité les différentes vagues de l'épidémie américaine ne sont pas présents en France et en Europe, pour les raisons citées au-dessus. C'est le cas par exemple du directeur de l'Agence Européenne des Drogues (EuDA) Alexis Goosdeel, qui n'a jamais, à ma connaissance jamais formellement écrit sur le sujet (en tout cas publiquement), mais s'est exprimé en français dans l'émission Affaires Étrangères sur France Culture, le 11 janvier dernier.

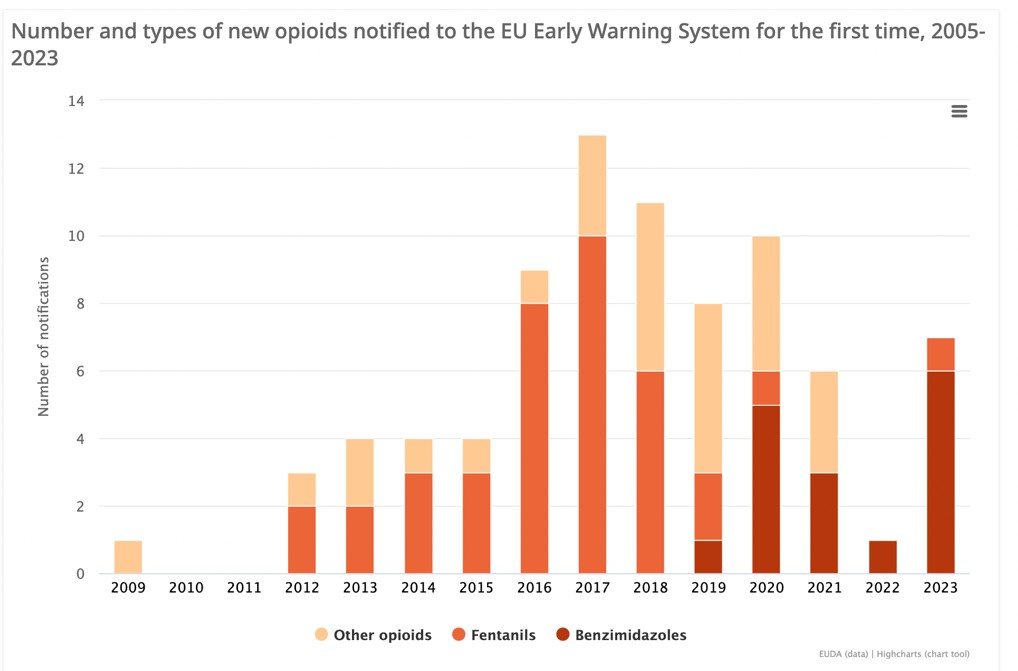

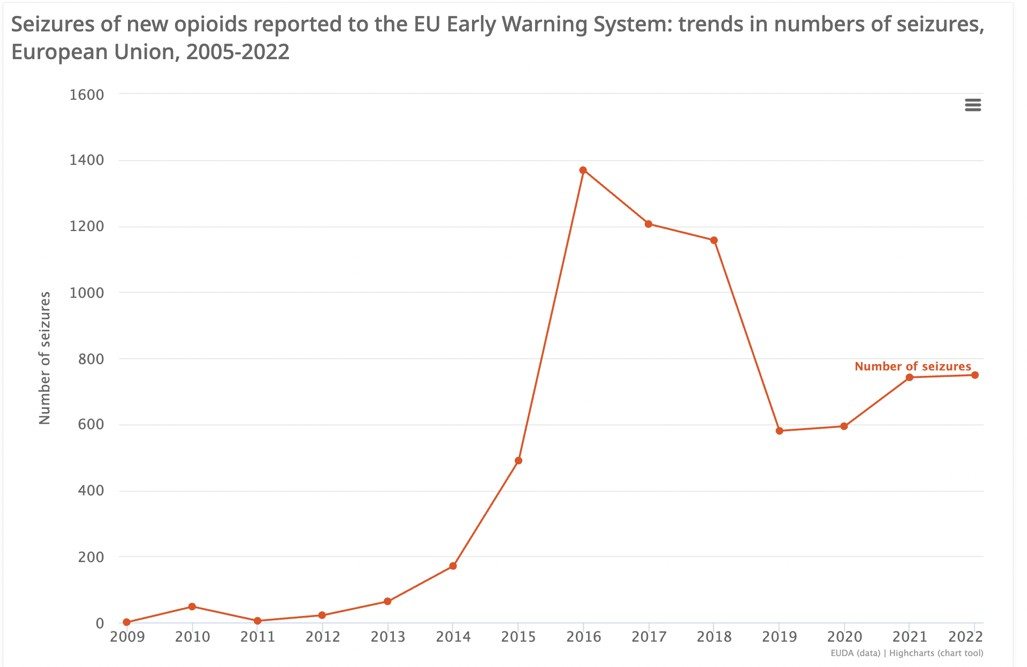

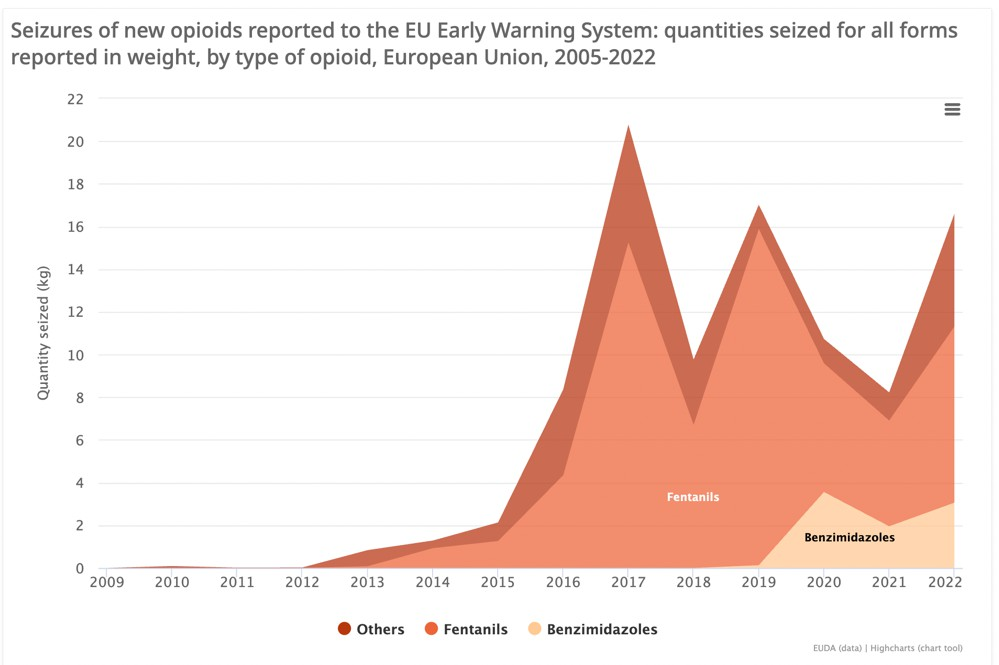

Malgré tout, il faut rester prudent et l'arrivée d'opioïdes de synthèse pourrait être différente du scénario américain. Le contexte international est chaotique, et l'Europe est la cible de nombreuses menaces que les sénateurs connaissent probablement bien davantage que les experts auditionnés ce jour. Un chercheur en économie a ainsi interviewé des narcotrafiquants mexicains avec publication de sa vidéo dans Le Monde en novembre 2023. Ces derniers affirmaient que leur prochain marché était l'Europe (même si rien de spectaculaire n'a été observé depuis lors). On voit ça-et-là apparaître des ventes et de la consommation de nitazènes, c.à.d., un autre type d'opioïdes de synthèse différents des fentanylés, mais ce phénomène reste sporadique, et les échantillons remontés via les usagers, ou bien les saisies d'opioïdes de synthèse n'ont pas particulièrement augmenté ces dernières années en Europe (EUDA, 2024 ; voir figures au-dessous).

4. L'encadrement actuel de la prescription d'opioïdes en France vous paraît-il concilier un bon équilibre entre le contrôle et la prévention des mésusages d'une part, et la garantie d'avoir accès aux antalgiques opioïdes pour les usagers qui le nécessitent d'autre part ? Quelles évolutions préconiseriez-vous pour garantir ou améliorer cet équilibre ?

La question des TSO étant abordée plus loin, je me limiterai à celle des opioïdes antalgiques, vue de la position d'un addictologue. Selon moi, la prévention du mésusage mais aussi de prescriptions inadaptées (les patients ne sont pas toujours à l'origine des mésusages c'est important de le rappeler), serait améliorée si des consignes de durée de traitement étaient ajoutées aux AMM, comme cela est le cas pour les benzodiazépines, mais surtout, si la CPAM avait la consigne de surveiller non pas seulement les doses prescrites, mais aussi les durées de prescriptions. Nous ne serons peut-être pas d'accord avec ma collègue spécialiste de la douleur, mais de nombreuses études suggèrent que plus les prescriptions d'opioïdes durent dans le temps, plus elles sont inefficaces, et plus elles exposent à des risques d'addiction (voir notamment Volkow & McLellan, 2016). Il est crucial que les patients ayant des douleurs aiguës d'intensité sévère puissent bénéficier de prescriptions d'opioïdes.

Il est non moins crucial que les médecins anticipent l'arrêt de ces traitements au moment même de leur initiation, avec une bonne éducation thérapeutique du patient. Cette évolution passe par la formation médicale continue, mais pourrait être favorisée par des contraintes de durée de prescription, et une surveillance réelle des prescriptions inadaptées en termes de durée. Le rôle et la formation des pharmaciens d'officine est crucial également, et leur intervention doit être respectée par les médecins prescripteurs, car les pharmaciens ont une coresponsabilité vis-à-vis des médicaments prescrits et délivrés aux patients. L'autorisation exceptionnelle de prescrire au-delà d'une certaine durée pourrait s'organiser dans le cadre de concertation entre centres spécialisés (douleurs et/ou addictologie) et médecins et pharmaciens conseil de la CPAM, avec des systèmes à organiser, par exemple des RCP et décisions collégiales pour l'accompagnement au long cours de dépendances sévères avec éventuelles douleurs résiduelles.

5. Quel regard portez-vous sur l'obligation, récemment instaurée, de présenter une ordonnance sécurisée en vue de la délivrance de tramadol et de codéine ?

Dans le passé, la sécurisation des prescriptions de certains médicaments à risque addictif a entrainé une diminution des prescriptions, et notamment des prescriptions à haut-dosage, même si cela n'a pas non plus constitué une solution miraculeuse aux problèmes de mésusage et de détournement. Cela a été notamment le cas pour le zolpidem (Aquizerate et al. 2023) ou plus récemment pour la prégabaline (de Ternay et al., 2025). Il est donc à espérer que cette mesure pourra, parmi d'autres, permettre un contrôle de la prescription de ces molécules opioïdes, en particulier des prescriptions aberrantes par leur dose.

6. Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit aujourd'hui adapté aux risques de mésusage constatés ?

Je pense que des pharmaciens seraient plus légitimes et informés que pour moi pour répondre à cette question.

7. Quel regard portez-vous sur l'organisation de la prise en charge de la douleur dans le système de santé français ? Estimez-vous que la prise en charge de la douleur soit excessivement orientée sur les solutions médicamenteuses ?

Je ne suis pas spécialiste de la douleur. De la place qui est la mienne, j'ai l'impression :

1. Que les médecins générales, psychiatres, etc., qui prennent en charge des patients douloureux ne sont pas assez formés à un repérage ni à une prise en charge efficaces de la douleur de leurs patients.

2. Que les structures spécialisées sont débordées avec des délais d'attentes démesurément longs.

3. Que les structures spécialisées ont des pratiques extrêmement hétérogènes et non-consensuelles entre elles, certaines étant très axés sur l'emploi de traitements pharmacologiques (avec, dans certains cas, un nombre de traitements et des doses de traitements très élevés, correspondant parfois à des pratiques médicales dont le rapport bénéfice-risque n'a pas été évalué scientifiquement), d'autres étant au contraire très axés sur les prises en charge non-pharmacologiques. Cette hétérogénéité interroge parfois, pour des centre experts censés baser leurs pratiques sur les données de la science.

8. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant en ville ou à l'hôpital dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

Le niveau de recours de l'hôpital par la ville est très aléatoire selon les médecins. La disponibilité de l'hôpital n'est pas toujours optimale non-plus. Le problème est que de nombreux médecins prescrivant des opioïdes ne s'aperçoivent que tardivement que leurs prescriptions ont entrainé un mésusage voire une situation d'addiction. La prescription en soins primaires pourrait être limitée dans le temps, avec recours à un avis spécialisé au bout d'une certaine durée, pour que le remboursement CPAM soit maintenu. Encore faut-il que le niveau de recours arrive à offrir une évaluation en temps voulu.

9. Comment l'organisation de la prise en charge de la douleur pourrait-elle être améliorée ? Faudrait-il qu'elle s'inscrive dans un cadre plus pluridisciplinaire ?

S'il n'est pas possible d'accroitre les moyens des consultations douleur ou des CETD, il faudrait réfléchir à la possibilité de professionnels libéraux (médecins ou Infirmiers de Pratique Avancée) aptes à évaluer et soigner les patients. Les pharmaciens pourraient aussi jouer un rôle dans certaines situations. Il est important toutefois que les pratiques restent relativement homogènes afin d'éviter des disparités de qualité de soins en fonction des praticiens et des territoires.

10. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

Il existe des carences manifestes qui sont en partie générationnelles. Les recommandations de bonnes pratiques sont toujours nécessaires, mais, au final, elles sont souvent peu lues et peu connues chez les médecins ou soignants non-spécialistes. Des formations courtes (DPC) ou plus longues (DU) devraient être recommandées pour les médecins qui souhaitent prescrire des opioïdes antalgiques.

11. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Des mesures spécifiques seraient-elles nécessaires pour participer à l'éducation thérapeutique des patients souffrant de douleurs chroniques traitées par opioïdes ?

Ces risques sont encore trop méconnus par les patients comme par les prescripteurs, comme le montrent les témoignages de nombreux patients pris en charge dans notre Consultation de Recours Lyonnais pour les Addictions Médicamenteuses (CERLAM). J'invite ainsi la Commission à lire et écouter le témoignage d'un de nos patients, récemment publié en format article par Le Monde, puis diffusé en podcast par L'Heure du Monde. Si une durée maximale de traitement est définie par l'ANSM par exemple, le franchissement de la barrière pourrait nécessiter une consultation spécialisée en médecin de la douleur ou bien en addictologie, avec éducation thérapeutique. Toutefois, l'éducation thérapeutique devrait en théorie se faire idéalement dès le part, dans le cadre d'un projet de déprescription planifiée conjointement élaboré avec le patient ou la patiente.

12. Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?

C'est une mesure à considérer en effet. Il faut toutefois évaluer les risques adverses qui consisteraient à voir des patients se détourner de traitements qui leur seraient utiles en raison d'une peur exacerbée de devenir dépendants.

13. Les tests ou autotests visant à prévenir ou à repérer des situations de mésusage (ORT, POMI) sont-ils des outils utiles pour réduire les risques associés aux opioïdes ? La diffusion de ces questionnaires devrait- elle être accrue, selon vous ? Si oui, dans quels lieux estimeriez-vous utile qu'ils soient mis à disposition ?

C'est selon moi une fausse bonne idée. Ces outils sont incomplets et ils ont une piètre validité scientifique en termes de sensibilité (en particulier l'ORT). Par ailleurs, les médecins sont parfois rétifs à l'idée d'utiliser des questionnaires. Mieux des soignants formés que des questionnaires.

14. Estimez-vous qu'une consultation auprès d'un addictologue devrait être systématisée en cas de prescription d'opioïdes excédant une certaine durée ?

Addictologue ou centres experts, car les problématiques médicamenteuses ne sont pas forcément toujours bien accueillies selon les structures d'addictologie, et nécessitent une expertise spécifique. L'idée est intéressante, mais la question de la faisabilité se pose puisque les structures médicosociales d'addictologie sont saturées. Un système de bilan en centre expert sous forme de séjour Hôpital de Jour avec bilan multidisciplinaire (médecin - pharmacien - psychologue, par exemple) pourrait être envisagé.

15. Comment la France peut-elle utiliser l'expérience américaine pour réduire les risques de surdoses mortelles ?

La France doit tirer les leçons des erreurs américaines (Englander et al., 2024), en maintenant un accès large aux TSO et une approche de réduction des risques qui vise avant tout à offrir un cadre d'accompagnement à des usagers de substances parfois illicites ou achetées dans la rue, en évitant toute décision réglementaire des autorités non-concertées avec les acteurs de santé et d'accompagnement médico-social, et en soutenant le travail de ses centres d'addictovigilance qui constituent un dispositif de veille unique en Europe et dans le monde. Le rôle de pharmaciens d'officine doit aussi être développé (comme évoqué plus haut).

16. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Pourraient- elles être améliorées et si oui, comment ? Concernant la naloxone, sa prescription devrait-elle être automatique pour toute prescription longue d'opioïdes, ou pour certains opioïdes comme la méthadone, par exemple ?

Le principe des kits de naloxone a constitué un échec en France, pour des raisons diverses (peu de surdoses létales, CSAPA et CAARUD pas toujours investies, utilisation des fonds pas toujours correctement incitée par les ARS...). La distribution plus ou moins régulière de naloxone devrait pourtant être systématique pour toute prescription d'opioïdes, que ce soit TSO ou opioïde antalgique. Cela participerait d'ailleurs à l'éducation du patient sur les risques de surdose, pour le patient, mais aussi pour son entourage, notamment en cas de consommation accidentelle (p.ex., pédiatrique).

Pour les TSO, la France n'a su prendre le virage des traitements retard, avec un accompagnement réglementaire lourd et une réticence idéologique et/ou médico-économique de certaines administrations. Le résultat est que très peu de patients sont sous TSO retard en France, comparativement à d'autres pays européens ou bien à des pays comme l'Australie (Rolland et al., 2024), alors que ces traitements apportent une vraie plus-value en matière de stabilité addictologique (voir par exemple Marsden et al., 2023) et de satisfaction des patients (voir par exemple Ling et al., 2019).

Enfin, il est important d'être vigilant sur la communication faite autour de la méthadone, parfois présentée comme un médicament dangereux car associé à des risques de surdoses, alors qu'il faut différencier l'accès à de la méthadone en CSAPA, et l'accès à de la méthadone de rue, par défaut d'accès à de la méthadone en CSAPA. Le second cas de figure est certainement plus dangereux en termes de risque de surdose, que le premier.

17. Quel est, selon vous, l'impact des dispositifs de réduction des risques, tels que les Csapa et les Caarud, dans la prise en charge des usagers d'opioïdes en France ?

Les CSAPA et Caarud ont une place centrale dans le modèle français que nous envient de nombreux pays. Toutefois, le modèle de financement de ces structures, basé sur des enveloppes ARS à peu près fixes quelle que soit la performance réelle, et l'impuissance de l'État à définir des objectifs, à les vérifier par des contrôles efficaces d'activité, et à ajuster le financement des structures selon l'atteinte des objectifs, aboutit à des écarts majeurs de performance entre structures, et ainsi à des disparités de soins et une utilisation de l'argent publique souvent suboptimale. Il faudrait revoir le modèle et créer un système des données de santé pour ces structures (similaire au SNDS auquel elles ne sont pas rattachées) afin d'avoir une transparence sur l'activité produite, et une remontée utile d'information sur l'état de santé des populations soignées dans ces centres.

18. Quel bilan tirez-vous de l'expérimentation des haltes soins addictions dans l'accompagnement des usagers et dans la politique de réduction des risques ? Préconiseriez-vous l'inscription de ces structures dans le droit commun, et l'ouverture d'autres sites ?

Les HSA n'ont pas été expérimentées puisque les deux seules structures ouvertes en France dans le cadre de l'expérimentation sont des Salles de Consommation à Moindre Risque (SCMR), dont le modèle est différent de celui des HSA défini par l'article L. 3411-8 du code de la santé publique du 23 février 2022. Tous les projets de structures de type HSA ont été jusqu'à présent bloqués par les préfectures pour des raisons de « sécurité publique ». Il est compliqué de tirer un bilan de structures qui n'ont jamais pu voir le jour. C'est dommage, car ces structures pourraient apporter une vraie innovation en matière de soins aux populations d'usagers de drogues précaires, et, ironiquement, en matière de sécurité publique.

19. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?

La politique de réduction des risques consiste à accompagner des personnes qui utilisent des substances psychoactives, souvent illicites, afin de ne pas les laisser en dehors du système de soins, et pour éviter que leur état de santé ne s'aggrave mais aussi pour éviter qu'elles ne propagent des maladies transmissibles ou que leur usage souvent réalisé dans des conditions précaires ne dégrade l'espace publique et ne perturbe la tranquillité publique. L'État est souvent mal à l'aise face à cette approche, car certains fonctionnaires ou certains élus ont l'impression qu'une telle posture constitue une acceptation tacite et un encouragement à l'usage de drogues. Ces réticences freinent le développement de programmes de RdR, par exemple avec l'expérimentation des HSA, ou bien dans le milieu carcéral.

La légalisation de l'IVG (voulue par une femme de droite, et qui semble aujourd'hui devenir un droit constitutionnel) n'a jamais été un encouragement à l'avortement par l'État, mais une volonté d'encadrer une pratique qui, lorsqu'elle était illégale, conduisait à des dégâts terribles. La politique de réduction des risques n'est pas un encouragement à l'usage de drogues, mais simplement une approche pragmatique qui postule que, ce que l'on ne peut éradiquer, il faut le canaliser.

20. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?

Je tiens à signaler des liens d'intérêt avec des laboratoires commercialisant des TSO, et qui doivent être pris en compte dans la lecture de certains passages au-dessus. Néanmoins, j'ai tenté dans mes propos et affirmations, de me baser sur les données d'articles scientifiques, et non sur d'éventuelles convictions ou opinions personnelles. Je laisse donc les rapporteures juger de l'impartialité de mes écrits.

Références

Aquizerate A, Laforgue EJ, Istvan M, Rousselet M, Gerardin M, Jouanjus E, Libert F ; French Addictovigilance Network ; Guerlais M, Victorri-Vigneau C. French national addictovigilance follow-up of zolpidem between 2014 and 2020 : evolution of drug abuse, misuse and dependence before and after the regulatory change. European Journal of Public Health. 2023 ; 33(2) :169-175.

CDC (Center for Disease Control and prevention). Understanding the Opioid Overdose Epidemic. 2023. https:// www.cdc.gov/overdose-prevention/about/understanding-the-opioid-overdose-epidemic.html

de Ternay J, Meley C, Guerin P, Meige S, Grelaud N, Rolland B, Chappuy M. National impact of a constraining regulatory framework on pregabalin dispensations in France, 2020-2022. International Journal of Drug Policy. 2025 ; 135 :104 660.

Englander H, Chappuy M, Krawczyck N, Bratberg J, Potee R, Jauffret-Roustide M, Rolland B. Comparing methadone policy and practice in France and the US : Implications for US policy reform. International Journal of Drug Policy 2024 ; 129 :104 487.

Ling W, Nadipelli VR, Solem CT, Ronquest NA, Yeh YC, Learned SM, Mehra V, Heidbreder C.

Patient-centered Outcomes in Participants of a Buprenorphine Monthly Depot (BUP-XR) Double-blind, Placebo- controlled, Multicenter, Phase 3 Study. J Addict Med. 13(6) :442-449.

Marsden J, Kelleher M, Gilvarry E, Mitcheson L, Bisla J, Cape A, Cowden F, Day E, Dewhurst J, Evans R, Hardy W, Hearn A, Kelly J, Lowry N, McCusker M, Murphy C, Murray R, Myton T, Quarshie S, Vanderwaal R, Wareham A, Hughes D, Hoare Z. Superiority and cost-effectiveness of monthly extended-release buprenorphine versus daily standard of care medication : a pragmatic, parallel-group, open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 trial. EClinicalMedicine. 2023 ; 66 :102 311.

OFDT. Héroïne et opioïdes - Synthèse des connaissances. 2025. https:// www.ofdt.fr/heroine-et-opioides-synthese- des-connaissances-1729

Pieters T. The Imperative of Regulation : The Co-creation of a Medical and Non-medical US Opioid Crisis. Psychoactives. 2023 ; 2(4) :317-336.

Rawson RA, Erath TG, Clark HW. The fourth wave of the overdose crisis : Examining the prominent role of psychomotor stimulants with and without fentanyl. Preventive Medicine 2023 ; 176 :107 625.

Rolland B, Matheson C, Kaski A, Kosim M, Roncero C, Vorspan F. Compared implementation of the long-acting buprenorphine treatment buvidal in four European countries. Expert Opinion on Drug Delivery. 2024 ; 21(5) :809-815.

Sud A, Chiu K, Friedman J, Dupouy J. Buprenorphine deregulation as an opioid crisis policy response - A comparative analysis between France and the United States. International Journal of Drug Policy 2023 ; 120 :104 161.

Volkow ND, McLellan AT. Opioid Abuse in Chronic Pain--Misconceptions and Mitigation Strategies. New England Journal of Medicine. 2016 ; 374(13) :1253-63.