SOCIÉTÉ FRANÇAISE

D'ÉVALUATION

ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (SFETD)

___________

1. Les conditions d'évaluation de la douleur chronique et aiguë, en ville et à l'hôpital, vous paraissent-elles satisfaisantes ? Le rôle des dispositifs spécialisés, tels que les consultations et les centres d'évaluation et de traitement de la douleur chronique (CETD ou SDC), pourrait-il être renforcé ?

La douleur chronique est aujourd'hui considérée comme une maladie par l'OMS. Elle touche 30 % de la population française dans une enquête nationale de 2004 (STOP-NET), et 42 % dans une nouvelle enquête de 2025 (PREVA-DOL, OFDA (Observatoire Français de la Douleur et des Antalgiques) avec OpinionWay) dont 27 % un traitement antalgique opioïde dans les 3 mois précédant l'enquête. Seulement 37 % sont satisfaits de leur prise en charge et 16 % pratiquent l'automédication.

Les soins primaires doivent absolument être davantage impliqués dans sa prise en charge. En effet, les structures douleur chronique SDC, quoique réparties sur le territoire, ne peuvent intervenir qu'en 2e voire 3e ligne dans le parcours des patients, à savoir pour les patients les plus complexes.

Actuellement, les SDC ne reçoivent simultanément que 3 % des patients souffrant de douleur chronique et les 97 % restants ne sont souvent pas toujours suivis en soins primaires pour cette maladie qu'est la douleur chronique, faute de formation des professionnels, faute de dépistage systématique, faute de valorisation suffisante des consultations longues nécessaires à une évaluation convenable de cette maladie complexe et de son retentissement.

Pour la douleur aiguë, la formation des soignants a été améliorée au fil des années. Le besoin de recommandations, de guides, de protocoles, se fait sentir, plus facilement disponibles dans les établissements de santé à travers le travail des comités de lutte contre la douleur Clud.

2. Comment évaluez-vous les conditions d'accès aux médicaments antalgiques opioïdes et non opioïdes en France ? Cet accès est-il suffisant pour assurer une bonne prise en charge de la douleur chronique et aiguë ? L'usage des antalgiques opioïdes vous paraît-il excessif en comparaison de l'usage des antalgiques non opioïdes et des possibilités de recours à ces derniers ? Estimez-vous que la prise en charge de la douleur soit excessivement orientée sur les solutions médicamenteuses ?

L'accès aux médicaments semblait adéquat (il faudra évaluer l'impact du changement des conditions de prescription des 2 antalgiques les plus prescrits depuis le 1er mars 2025), mais une formation (initiale et continue) à leur juste prescription est insuffisante. Toute prescription médicamenteuse doit s'accompagner d'un projet de déprescription. Il est nécessaire de former davantage les professionnels à leur juste prescription, selon l'évaluation de la douleur et de ses retentissement chez chaque patient, de sensibiliser la population aux signes de mésusage, dépendance et addiction en prenant soin de ne pas stigmatiser ces médicaments. Leur place dans la stratégie thérapeutique de la douleur chronique n'est pas assez connue des professionnels de 1er recours (médecins généralistes, autres spécialistes, infirmiers...)

Les médicaments opioïdes ne représentent qu'une partie des traitements antalgiques médicamenteux. Les opioïdes dits faibles (liste 1 substance vénénéuse) étaient peut-être trop facilement prescrits. Les opioïdes dits forts (liste des stupéfiants) sont sûrement insuffisamment prescrits.

Tant que la prise en charge financière sera quasi-exclusivement tournée vers les médicaments, et que la recherche du zéro douleur chronique fera partie des objectifs thérapeutiques, les stratégies thérapeutiques seront dominées par ces types de traitements et non orientées selon un modèle bio-psychosocial, global, intégratif, incluant les prises en charge 1.corporelles, comme l'activité physique adaptée, les contre-stimulations, 2.psycho-corporelles, comme la relaxation ou l'hypnose, 3.psycho-comportementales, comme l'alliance thérapeutique, le soutien relationnel, les psychothérapies, 4.socio-éducatives, comme l'éducation thérapeutique et la e-santé

3. Les conditions de réévaluation périodique des traitements par médicaments opioïdes vous paraissent-elles adaptées ?

Une réévaluation mensuelle en soins primaires, notamment en début de traitement, pouvant atteindre 3 mois pour les médicaments classés substances vénéneuses (tramadol, opium, codéine), paraît adaptée à condition que le professionnel puisse prendre le temps nécessaire à une juste réévaluation du rapport bénéfices / risques de la prescription (revoir l'indication, évaluer les risques de mésusage et dépendance, réévaluer le projet thérapeutique global...).

4. Comment l'organisation de la prise en charge de la douleur pourrait-elle être améliorée ? Faudrait-il qu'elle s'inscrive dans un cadre plus pluridisciplinaire ?

Amélioration en soins primaires :

Consultation longue valorisée justifiée par la complexité et la vulnérabilité des patients.

Une éducation thérapeutique systématique du patient, dès le diagnostic de douleur chronique (après 3 mois d'évolution) par une IDE formée type infirmière Asalée ou IPA.

Financement au forfait des thérapies non-médicamenteuses proposées.

Pour les SDC :

Reconnaissance de la médecine de la douleur comme une spécialité, pour améliorer l'attractivité médicale et pérenniser le fonctionnement des SDC.

Valoriser financièrement les équipes mobiles « douleur » hospitalières qui ne le sont pas actuellement et dont les frais sont à la charge des établissements. Cela afin d'optimiser les prescriptions de sortie d'hospitalisation notamment des médicaments antalgiques opioïdes.

Mettre en place des protocoles de coopération, délégation de tâches, pour libérer du temps médical qui serait alors dédié à la télé-expertise.

Déployer la télé-expertise pour permettre un soutien et de l'accompagnement en soins primaires.

Formation et recrutement d'IPA douleur.

5. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ? Quels sont les principaux mésusages constatés ? Quelles substances sont les plus concernées et sous quelle forme ?

Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?

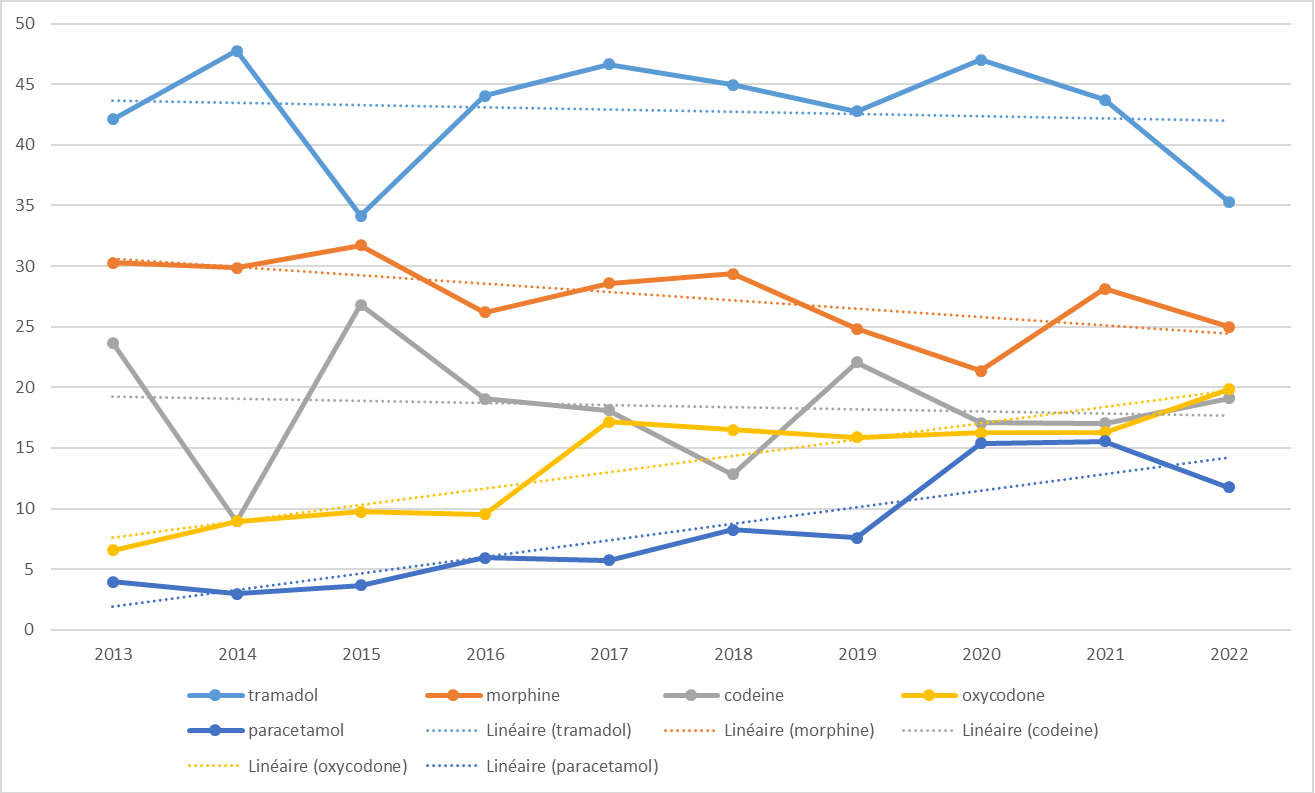

À partir des données du SNDS analysée par l'OFDA (Observatoire Français de la Douleur et des Antalgiques), entre 2014 et 2024, nous sommes passés de 11 544 598 français majeurs (soit 17,5 % de la population) bénéficiant d'au moins une ordonnance remboursée dans l'année de ces médicaments à 11 535 016 français majeurs (soit 16,9 % de la population). En 2023, 57 % des délivrances en pharmacie étaient uniques (1 ordonnance par an), 66 % pour le tramadol et 70 % pour la codéine. Les cas de décès liés au opioïdes recensés par le système CépiDC de l'Inserm sont stables depuis 2020 à environ 540 décès par an (toutes substances opioïdes confondues ; données disponibles jusqu'en 2022). Depuis 2014, les trois substances dont les prescriptions (en nombre de patients) ont diminué sont le tramadol (- 17 %), la codéine (- 8,4 %) et le fentanyl (- 14 %). Suite aux mesures de l'ANSM, on observe au premier trimestre 2025 une prescription de poudre d'opium devenue majoritaire sur celles de tramadol ou de codéine.

Concernant les décès par antalgiques opioïdes évalués dans l'enquête DTA, ils montrent une évaluation linéaire à la baisse pour la codéine, le tramadol et la morphine depuis 2013. En 2022, ils concernaient (hors suicides) 36 personnes pour le tramadol et 20 personnes pour la codéine, à rapporter à 4 939 628 et 4 358 115 français ayant bénéficié d'ordonnances remboursées de ces médicaments respectivement. Il faut noter qu'on ne peut pas connaître dans cette étude l'origine de ces médicaments (automédication, prescription, marché noir) et plus spécifiquement pour la codéine, sans connaître le type de médicament à l'origine du surdosage : anti-tussif ou antalgique. Les premiers étant plus souvent impliqués dans les cas de falsifications d'ordonnances selon l'enquête OSIAP.

Les facteurs favorisant le mésusage pour le patient sont des antécédents de troubles psychiques, d'addiction à d'autres substances, un âge « jeune » et des antécédent d'agressions (cf échelle d'évaluation du risque de mésusage ORT proposée dans les recommandations de la HAS). Ces risques ne constituent pas une contre-indication à la prescription de ces médicaments mais doivent inciter à une surveillance des comportements de mésusage plus rigoureuse (échelle POMI-5F proposée dans les recommandations de la HAS).

Il peut y avoir des prescriptions inadaptées aux mécanismes douloureux ; la réponse est la formation.

Attention, il peut y avoir des prises de médicaments à posologie insuffisante, par crainte de dépendance qui alors favorise l'échec thérapeutique et donc le mésusage ; la réponse est l'information.

6. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et d'organisation du système de santé ?

Fonctionnement très différent en France et aux US, les risques sont beaucoup plus surveillés et maîtrisés en France. La France a observé le phénomène aux USA et a adapté sa stratégie de pharmaco-surveillance de ces médicaments via son réseau d'addictovigilance. Elle a aussi pris des mesures réglementaires pour améliorer l'information des patients (message sur les boites), inciter à la réévaluation plus fréquente par les médecins (limitation du nombre de renouvellement automatique de l'ordonnance à 3 mois). Elle a aussi proposé, en mars 2022, des recommandations sur le bon usage des médicaments opioïdes mais leur diffusion reste probablement trop limitée. Elle a aussi mis en place un accès aux kits de Naloxone en pharmacie et dans les structures d'addictologie. Il faut aussi prendre le temps de mesurer l'impact de ces différentes mesures qui favorisent le bon usage et la juste prescription, plutôt que de contraindre l'accès à certains de ces médicaments et donc prendre le risque (à évaluer) d'une moindre accessibilité aux antalgiques et d'un moindre soulagement des douleurs aiguës et chroniques.

7. L'augmentation des prescriptions hors indication thérapeutique du tramadol, de la codéine ou du fentanyl doit-elle nous alerter sur un risque d'importation d'une crise des opioïdes en France ? Face à ce constat, quelles actions faudrait-il engager ?

Opioïdes en douleur chronique surtout prescrits en soins primaires, du fait du nombre de médecins généralistes et de leur position en première ligne dans les soins. Le médecin cherche à soulager son patient. Mais il méconnaît parfois les autres thérapeutiques, médicamenteuses et non-médicamenteuses, associé à une non-prise en charge financière de nombre de ces thérapies non-médicamenteuses.

Certaines de ces prescriptions ne relèvent pas de la prise en charge de la douleur mais restent très minoritaires. Certaines de ces substances ne sont pas acquises via le système de santé et un accès rendu plus difficile à certains médicaments peut voir se développer des sources déjà en place et notamment les commandes au marché noir sur internet.

8. Le nombre de personnes dépendantes ayant désigné le tramadol, opioïde dit faible, comme premier produit ayant entraîné leur addiction a été multiplié par 17 en 10 ans. Or les opioïdes faibles sont régis par un cadre législatif et réglementaire moins restrictif que les opioïdes dits forts. Le risque porte-t-il principalement sur les opioïdes dits faibles, notamment le tramadol et la codéine, plutôt que sur les opioïdes dits forts, comme le fentanyl ou l'oxycodone ?

L'appellation `opioïdes faibles' porte en effet à confusion. Les risques ne sont pas faibles et ce sera bien la dose et la durée de prescription qui pourront conditionner les risques notamment de dépendance. La différence de conditions de prescription est une source de confusion qui peut effectivement faire croire à un moindre risque pour certaines substances. Cependant la réalité de terrain et l'absence d'ordonnance numérique rédigeables par tous les médecins, transmises directement à la pharmacie du patient, quel que soit leur mode d'exercice, sont inadaptées aux ordonnances sécurisées manuscrites tous les 28 jours pour la majorité des antalgiques. Une sensibilisation des prescripteurs serait plus adaptée dans ce contexte.

9. Quel regard portez-vous sur l'obligation, récemment instaurée, de présenter une ordonnance sécurisée en vue de la délivrance de tramadol et de codéine ?

Bonne idée en théorie, à condition que la contrainte des conditions de prescription ne restreigne pas l'accès à des médicaments essentiels pour le soulagement de certaines douleurs, aiguës ou chroniques. En pratique, il y a un risque d'observer une diminution des prescriptions, devenues trop contraignantes, de ces médicaments, partiellement compensées par des prescriptions accrues du seul opioïde non concerné (poudre d'opium associée au paracétamol) et nous pouvons poser l'hypothèse qu'une moindre prescription puisse aussi être un risque d'une prise en charge insuffisante de certaines douleurs. Pour ne pas impacter la prise en charge de la douleur tout en sécurisant les prescriptions, prescrire sur une ordonnance sécurisée n'est pas la garantie d'un choix pertinent du médicament. Cela limite surtout le risque de falsification pour des patients en situation d'abus. Selon l'enquête OSIAP du réseau d'addictovigilance, on retrouve aux 3 premiers rangs des médicaments concernés en France : le paracétamol, le tramadol et la codéine (à visée antitussive et non antalgique). Stratégiquement, le déploiement préalable pour toutes les prescriptions médicamenteuses des ordonnances numériques et leur télétransmission directe aux pharmacies aurait évité de prendre des mesures à risques de sous-prescription de certains antalgiques opioïdes.

10. Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit aujourd'hui adapté aux risques de mésusage constatés ?

La diminution d'un nombre d'unités de prise par boite peut permettre de limiter les comportements secondaires d'automédication par le patient ou son entourage. Cela n'a pas fait, à notre connaissance, l'objet d'une évaluation.

11. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant en ville ou à l'hôpital dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

Il faut que les soins primaires soient davantage impliqués dans les prises en charge douleur chronique (cf. plus haut)

12. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?

Carence générale sur l'évaluation, le traitement et le retentissement des douleurs chroniques. La meilleure connaissance et donc des prescription plus justes des médicaments opioïdes s'inscrit dans ce cadre. Trop peu d'heures sont consacrées à la formation sur les diagnostics et traitements de la douleur en faculté de médecine, au regard de sa prévalence en population générale et sa place importante dans les motifs de consultation en soins primaires.

13. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit suffisante ? Des mesures spécifiques seraient-elles nécessaires pour participer à l'éducation thérapeutique des patients souffrant de douleurs chroniques traitées par opioïdes ?

Mesures de sensibilisation semblent vécues de façon anxiogène et coercitive aussi bien par les patients que par les professionnels de santé. Nécessité de mettre en place de l'éducation thérapeutique à la douleur chronique en ville, avec éventuelle intégration de modules spécifiques sur la place des opioïdes.

Nécessité de campagnes d'information grand public (comme les antibiotiques et les benzodiazépines plus récemment) sans stigmatiser pour autant leurs usages.

14. Les tests ou autotests visant à prévenir ou à repérer des situations de mésusage (ORT, POMI) sont-ils des outils utiles pour réduire les risques associés aux opioïdes ? La diffusion de ces questionnaires devrait-elle être accrue, selon vous ? Si oui, dans quels lieux estimeriez-vous utile qu'ils soient mis à disposition ?

Ce sont les outils recommandés par la HAS, depuis mars 2022. Oui, diffusion plus large et implication des pharmaciens lors de consultations pharmaceutiques dédiées.

15. Estimez-vous qu'une consultation auprès d'un addictologue devrait être systématisée en cas de prescription d'opioïdes excédant une certaine durée ?

Difficile de la systématiser ; cela se confrontera aux disponibilités de ces médecins. Mais il ne faut pas oublier que l'évaluation d'un médicament se fait sur son rapport bénéfices / risques. Donc, il faudrait envisager, en théorie, une évaluation pluridisciplinaire car les addictologues maitrisent la question des risques de dépendance et les médecins de la douleur celle du choix et de l'évaluation des traitements de la douleur. Cela n'a d'intérêt populationnel que si cela peut se mettre en place sur tout le territoire. Une telle mesure nécessiterait probablement du temps humain supplémentaire, compte tenu du nombre de patients traités au long cours avec des opioïdes (24 % des patients traités par exemple par tramadol ou codéine depuis plus de 3 mois). La télé-expertise y contribuerait.

16. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ?

Sensibilisation à renforcer. Rappel de l'intérêt de prescrire la naloxone, de manière large, en cas de prescription des opioïdes.

17. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?

Mieux prescrire (formation), mieux surveiller (formation et information), patient acteur du bon usage des traitements.

Proposer des prescriptions de naloxone aux patients traités par antalgiques opioïdes dans les conditions suivantes (selon HAS 2022).

Plusieurs populations usagères d'opioïdes antalgiques sont à risque de surdose :

- usagers ayant une perte de tolérance aux opioïdes, liée à un arrêt ou une période de plus faible consommation ou en cours de sevrage ;

- usagers ayant des antécédents de surdose d'opioïde ;

- patients traités par des médicaments antalgiques opioïdes, en cas de trouble de l'usage (augmentation non contrôlée des doses pour soulager une douleur mal contrôlée, recherche d'effets psychoactifs ...) ou ayant développé une dépendance physique ;

- utilisateurs occasionnels d'antalgiques opioïdes recherchant les effets psychoactifs des opioïdes ;

- association à des substances potentialisant le risque de surdose (ex. : gabapentinoïdes, benzodiazépines, alcool, etc.).

18. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?

Moins prescrire (ce qui arrivera avec les ordonnances sécurisées non numériques) ne peut-être la seule solution pour mieux prescrire. Contraindre indifféremment la prescription de certains antalgiques opioïdes peut s'avérer très délétère pour des patients qui ne bénéficieront pas des traitements adaptés à leurs douleurs (aiguës ou chroniques).