III. LA DÉLIVRANCE DES VISAS AU CoeUR DE LA POLITIQUE MIGRATOIRE

A. UN EFFORT D'ATTRACTIVITÉ À INSCRIRE DANS LA DURÉE

1. Dans un contexte de concurrence accrue entre États européens, la France tente de se doter d'une doctrine d'attractivité

Comme indiqué supra, la délivrance des visas poursuit un objectif d'attractivité du territoire. L'enjeu, dans une démarche d'immigration choisie, est d'attirer sur son territoire les ressortissants étrangers qui répondent à des besoins économiques ou politiques.

Il existe toutefois une concurrence accrue entre États européens pour capter les bénéfices de la délivrance des visas, qui peuvent prendre différentes formes.

Tout d'abord, la délivrance des visas constitue une source de recettes. Il s'agit, pour l'État, des recettes de frais de visas, supérieures au coût de la délivrance de ces documents. Plus indirectement, la délivrance des visas peut s'accompagner d'un soutien de l'État à des secteurs économiques. À titre d'exemple, l'Espagne, en parallèle d'une démarche volontariste à l'égard des profils les plus attractifs, met en avant la compagnie aérienne Air Iberia et entend promouvoir l'aéroport de Madrid comme le premier point d'entrée de l'espace Schengen.

Ensuite, la manne touristique fait l'objet de fortes rivalités entre États européens, compte tenu du poids de ce secteur économique dans un certain nombre d'États membres.

Enfin, la concurrence au sein de l'espace Schengen se porte de plus en plus sur les profils prioritaires de la délivrance des visas, désignés par le rapport Hermelin comme les « publics cibles » de cette politique. Il s'agit de profils présentant des intérêts spécifiques pour le pays d'accueil : entrepreneurs porteurs de projets d'investissement, chercheurs et doctorants, personnes hautement qualifiées, artistes et sportifs, étudiants, etc.

Depuis 201682(*), figure dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France une mention « talent » pour la délivrance de visas de long séjour. Les étrangers salariés ou non-salariés qui veulent contribuer à l'attractivité économique de la France en y séjournant plus de trois mois peuvent solliciter la délivrance :

- d'un visa de long séjour mention « passeport talent », permettant, dans les deux mois suivants l'arrivée en France, de demander une carte de séjour pluriannuelle d'une durée identique au contrat de travail, dans la limite de quatre ans ;

- ou, lorsque le contrat de travail n'excède pas douze mois, d'un visa de long séjour valant titre de séjour.

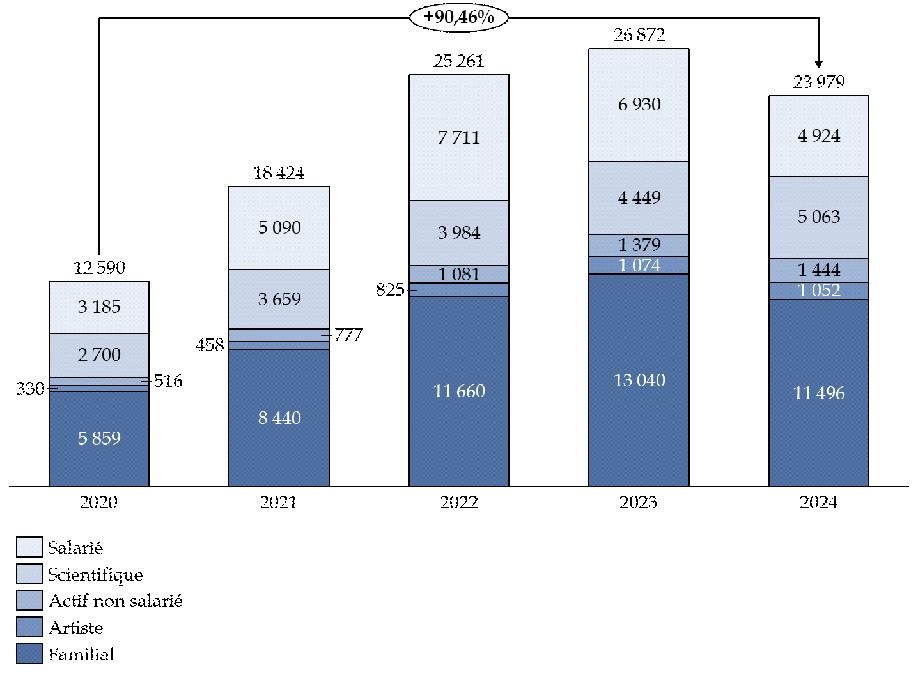

Délivrance de visas de long séjour mention « talent » sur la période 2020-2024

(en nombre de visa)

Source : commission des finances d'après les données de la DGEF

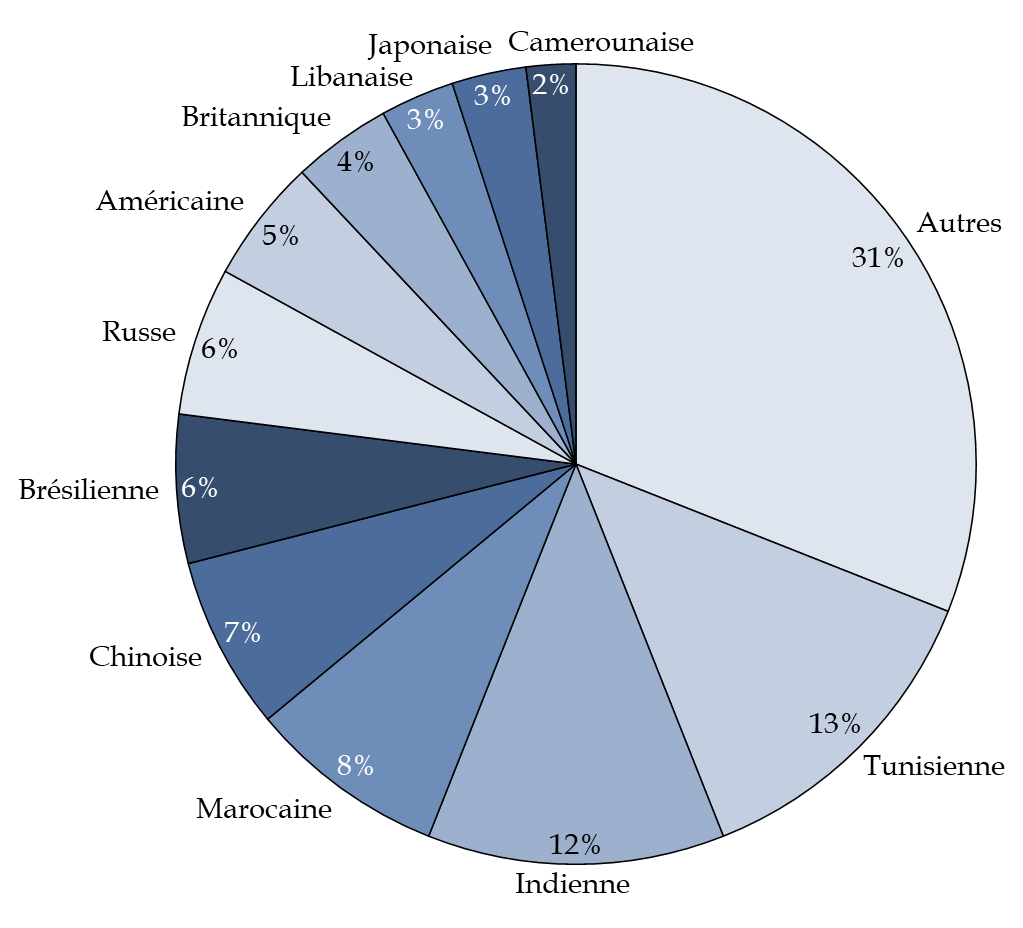

De 2021 à 2023, la délivrance de visas « talents » a connu une progression significative. L'exercice 2024 a cependant marqué un recul, de l'ordre de 11 % du nombre de visas accordés sur ce motif. Trois pays concentrent un tiers de la délivrance des visas « talents » : la Tunisie, l'Inde et le Maroc.

La diminution du volume de visas « talents » délivrés s'inscrit, selon Business France, auditionné par les rapporteurs spéciaux, dans un contexte de recul de la capacité de la France à attirer une main-d'oeuvre internationale hautement qualifiée. La France se positionne ainsi au 24e rang du classement international 2024 de l'International Institute for Management Development83(*), derrière notamment, en Europe, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche ou le Danemark.

Délivrance en France de visas talents par nationalité en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de la DGEF

Dans ce contexte de concurrence entre les États de l'espace Schengen pour la délivrance des visas, la France a tardé à se doter d'une doctrine claire d'attractivité permettant d'orienter sa politique de visas. Certes, sous le précédent quinquennat, le Quai d'Orsay avait élaboré une « feuille de route de l'influence »84(*) mettant en valeur les facteurs d'attractivité de notre territoire. Pour autant, ce document demeurait essentiellement programmatique et n'envisageait pas l'attractivité sous angle qualitatif. La « crise des visas » de 2023 a fait figure d'élément déclencheur pour le gouvernement de l'époque : les deux ministres compétents sur la politique des visas ont ainsi chargé M. Paul Hermelin, président du conseil d'administration de la société Capgemini, de mener une évaluation de la délivrance des visas en l'envisageant sous l'angle de l'attractivité.

Ce rapport, remis en avril 2023 aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères, est aujourd'hui présenté comme la doctrine des services consulaires en matière de délivrance des visas85(*).

2. L'appropriation par les services consulaires d'une démarche d'attractivité doit être accélérée

Suite à la remise du rapport Hermelin, les ministères en charge de la politique des visas et les postes consulaires ont engagé une adaptation de leur doctrine et des procédures d'instruction des demandes de visas pour les publics prioritaires, essentiellement à droit constant. Dans le prolongement de ces travaux, une instruction conjointe du directeur de l'immigration et de la directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du 16 novembre 202386(*) a précisé ces nouvelles orientations.

En premier lieu, elle fixe une définition des publics cibles de la politique de délivrance des visas. Tout d'abord, au niveau central, des lignes directrices fixées par les ministres et les directions compétentes identifient trois grandes catégories de publics cibles : les personnes pouvant bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle mention « talent », au sens de l'article L. 421-7 du Ceseda ; les professionnels qualifiés ne relevant pas du visa talent et les « meilleurs » étudiants. Ensuite, en application d'un principe de subsidiarité, la déclinaison des publics cibles est renvoyée aux postes. Ces derniers sont invités à élaborer « sous l'impulsion de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice [...] une définition aussi précise que possible de ces publics, dans le cadre d'une stratégie partagée entre les différents services de l'ambassade et des consulats. »87(*) Un comité « attractivité » doit être établi dans chaque poste, sous l'autorité du chef de poste.

En second lieu, l'instruction énumère l'ensemble des outils et procédures dont les postes doivent se saisir pour mettre en oeuvre la priorisation des publics cibles. Les outils juridiques existants (visa de long séjour valant titre de séjour et visas de circulation notamment) peuvent être mobilisés, tout comme des allègements de procédures pour les demandeurs prioritaires. En particulier, lorsque cela est possible, les services sont invités à alléger les procédures pour les demandeurs bona fide, sur le fondement d'une présomption de solvabilité et d'absence de risque migratoire. Les accords de partenariats avec des entités locales, « tiers de confiance », sont également encouragés.

Les partenariats locaux

Afin de faciliter l'identification des « publics cibles » et d'accélérer, pour ces profils, l'obtention d'un rendez-vous pour déposer une demande de visa, les postes diplomatiques et consulaires peuvent conclure des « partenariats locaux » avec des organismes tiers. Il s'agit d'accords administratifs, généralement conclus avec des organismes tels que les chambres de commerce, les associations patronales ou les instituts français. Tout en regrettant l'absence d'évaluation de ce dispositif, le récent rapport d'information de la commission des lois du Sénat sur la diplomatie migratoire recensait 93 accords de partenariat de cette nature à Alger, 48 pour le poste d'Oran et dix accords en Tunisie88(*).

Ces accords avec des tiers de confiance permettent aux consulats de raccourcir, pour les publics cibles, le délai d'obtention d'un rendez-vous. S'agissant de certains profils spécifiques, comme les travailleurs saisonniers, les partenariats avec des organismes tiers réduisent le risque de fraude.

Pour autant, pour le publics professionnel, l'existence de ces accords peut faire naître certaines frustrations. De fait, les tiers de confiance détiennent un quasi-monopole dans l'accès aux rendez-vous pour certaines catégories de visas.

Source : commission des finances

Les rapporteurs spéciaux notent que cette stratégie va dans le sens d'une approche plus positive de la délivrance des visas. En ce sens, elle présente trois avantages principaux.

Premièrement, elle constitue un outil de régulation du volume de demandes de visas. Le critère de priorisation des publics cibles permet de rationaliser le déroulement de l'instruction des demandes par les services consulaires et de raccourcir les délais de traitement.

Deuxièmement, l'effort porté sur le traitement des demandes présentées par les publics cibles fait mécaniquement baisser le taux de refus au niveau du poste. Or les taux de refus de demandes de visas sont regardés avec attention par les pays de départ et constituent un élément non négligeable de la relation bilatérale.

Troisièmement, cette approche apparait complémentaire avec la dimension migratoire de la délivrance des visas : les publics cibles qui se voient proposer prioritairement des rendez-vous présentent un risque moins élevé de fraude ou de détournement de l'objet du visa.

En dépit de ces améliorations, la mise en oeuvre des recommandations du rapport Hermelin n'apparaît pas totalement aboutie. D'un point de vue quantitatif, le tableau de suivi transmis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères indique que, deux ans après la remise de ce rapport, seulement 19 des 40 recommandations ont été entièrement réalisées et 18 seraient en cours de réalisation. Trois recommandations n'ont pas été retenues par le ministère89(*).

Sur le plan qualitatif, l'identification des publics cibles n'a pas été effectuée par tous les postes consulaires90(*). Plus précisément, tous les postes implantés dans les quinze pays dits prioritaires de notre politique migratoire n'ont pas réalisé une telle identification. Par conséquent, l'ensemble des postes n'est pas doté d'une liste des publics cibles et n'a pas adapté les procédures de délivrance. Alors que l'instruction de la direction de l'immigration et de la DFAE a été publiée il y a presque deux ans, ces retards interrogent.

Outre ces retards, il importe de noter que la réussite de la mise en oeuvre de cette doctrine repose en partie sur la nécessité d'en opérer le suivi, par l'administration centrale. Sans un pilotage par les deux ministères responsables de cette politique d'attractivité, les adaptations des procédures d'instruction pourraient s'essouffler et n'être finalement que de faible portée. En matière d'attractivité universitaire, le précédent du faible portage de la stratégie « Bienvenue en France », rappelé infra, incite à la prudence.

De plus, la persistance de difficultés de traitement des demandes de visas dans certains postes affecte nécessairement la mise en oeuvre de procédures prioritaires pour les publics cibles. La captation des demandes de rendez-vous par des officines et les pics saisonniers de demandes de visas sont autant de facteurs qui entravent l'instruction des demandes prioritaires. En ce sens, la démarche d'attractivité est ralentie par la croissance continue du volume de demandes.

Recommandation : accélérer la mise en oeuvre des recommandations du rapport Hermelin s'agissant de l'identification des publics cibles et de l'adaptation des procédures d'instruction et opérer un suivi de cette démarche (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).

3. Une réflexion inachevée sur la sélectivité accrue du public étudiant

Les étudiants étrangers prennent indéniablement part à notre politique d'attractivité : l'accueil d'étudiants étrangers participe d'une politique d'influence, contribue au financement des établissements et répond à un besoin de main d'oeuvre qualifiée et de participation à la recherche universitaire.

Les étudiants étrangers hors Union européenne et Espace économique européen suivent une procédure spécifique de demande de visa, parallèle ou postérieure à leur candidature à des formations en France.

Pour le dépôt des voeux d'admission dans l'enseignement supérieur, la très grande majorité des étudiants obtenant un visa (95 %) suivent la procédure de candidature sur une plateforme dédiée, « Études en France ». Dans une logique similaire à la plateforme Parcoursup, les candidats peuvent formuler jusqu'à sept voeux. L'animation du réseau de 500 agents en charge de la procédure « Études en France », sous l'autorité des services de coopération et d'action culturelle (Scac), est assurée par la direction générale de la mondialisation (DGM) du MEAE. La DGM assure également le pilotage des espaces Campus France (ECF)91(*), présents dans 134 pays et rattachés aux Scac.

En parallèle de ce volet académique, les candidats à des études en France doivent déposer une demande de visa. Le sérieux et la cohérence de leur projet académique sont contrôlés par les espaces Campus France au cours d'un entretien, à la suite duquel le service de coopération et d'action culturelle émet un avis sur les voeux du candidat sur recommandation de l'ECF. Les services consulaires s'appuient sur ces éléments pour l'instruction de la demande de visa, tout en opérant les contrôles sécuritaires et migratoires nécessaires. Le travail des ECF paraît essentiel pour les rapporteurs spéciaux, en ce qu'il procède à une évaluation de la crédibilité de la demande de visa, indispensable dans une démarche d'immigration choisie.

Toutefois, selon l'opérateur Campus France92(*), plusieurs difficultés persistent dans le cadre de ce fonctionnement :

- tout d'abord, le calendrier d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur paraît trop tardif au regard des délais d'instruction des demandes de visa étudiant. En particulier, comme le relève la Cour des comptes93(*), les universités rendent tardivement leurs décisions d'admission en examinant l'ensemble des candidature, toutes nationalités confondues, et ce en contradiction avec les délais réglementaires fixés par arrêté94(*). Or, l'instruction des visas comporte des délais incompressibles, d'autant plus que les candidats préfèrent généralement attendre la validation de leur candidature pour déposer leur demande. Il en résulte, pour ces étudiants étrangers, une entrée tardive en formation, au-delà de la rentrée universitaire ;

- ensuite, Campus France note qu'à ce calendrier resserré s'ajoutent des délais de vérification des dossiers de demande de visa par les prestataires de services extérieurs parfois excessivement longs ;

- enfin, l'opérateur souligne l'émergence d'établissements privés lucratifs qui n'entrent pas dans la procédure « Études en France » et peuvent adopter des comportements « prédateurs ». Les candidats admis dans ces écoles peu sélectives peuvent se retrouver en difficulté pour leur demande de visa, les services de l'État n'ayant aucun moyen de vérifier le niveau académique voire la réalité du fonctionnement de ces établissements.

La stratégie interministérielle « Bienvenue en France » et ses limites

La stratégie interministérielle « Bienvenue en France », présentée en 2018, visait à aborder la mobilité internationale dans une approche exhaustive et à repositionner la France dans la concurrence internationale pour l'accueil des étudiants étrangers. Elle a notamment défini un objectif quantitatif d'un demi-million d'étudiants accueillis en France en 2027. La Cour des comptes, dans un récent rapport public thématique95(*), a sévèrement jugé cette stratégie en soulignant deux faiblesses principales :

- d'une part, « Bienvenue en France » correspondait davantage à un plan d'action qu'à une stratégie, la Cour notant « l'incapacité des ministères à prioriser les objectifs associés à l'attractivité » ;

- d'autre part, à compter de la crise sanitaire de 2020, cette stratégie a été reléguée au second plan et son portage politique s'est étiolé, rendant plus qu'improbable l'atteinte de l'objectif de 500 000 étudiants étrangers en 2027.

Source : commission des finances d'après les travaux de la Cour des comptes

Comme indiqué supra, l'instruction du 16 novembre 2023 identifie les seuls « meilleurs » étudiants comme relevant de la catégorie des publics cibles. L'orientation adoptée en matière d'attractivité universitaire depuis la remise du rapport Hermelin se distingue ainsi de celle proposée en 2018 dans le cadre de la stratégie « Bienvenue en France ». Plutôt qu'un objectif quantitatif, il s'agit d'envisager une approche plus sélective, centrée sur certains profils étudiants.

En ce sens, le ministère de l'intérieur comme le ministère de l'Europe et des affaires étrangères entendent prioriser la délivrance de visas mention « étudiant » à quatre grands types de profils : les étudiants d'excellence, qui répondent aux critères d'attribution des bourses du Gouvernement français, les élèves bacheliers du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), les alumni de l'enseignement supérieur français et les titulaires d'un visa « concours ». Selon l'Ambassadeur chargé des migrations, « une approche plus sélective est désormais envisagée tenant compte davantage du risque migratoire présenté par chaque pays et des besoins universitaires et économiques de notre pays. »96(*)

Pour autant, si des réflexions sur une plus grand sélectivité dans l'accueil des étudiants étrangers sont en cours - le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a promu cette orientation dans le cadre du comité interministériel pour le contrôle de l'immigration de février 2025 -, elles n'ont pas encore abouti sur une doctrine formalisée. Dans l'hypothèse où cette position serait adoptée, il paraitrait nécessaire de préciser et de communiquer clairement les critères de sélection des candidats à des études en France.

En tout état de cause, quelle que soit l'évolution de notre doctrine d'accueil, il paraît indispensable de corriger les faiblesses de la procédure de sélection et de candidature à des études en France pour mieux l'articuler avec l'instruction de la délivrance des visas :

- en amont de la procédure, une identification des personnes correspondant aux critères des publics cibles étudiants devrait être engagée par les équipes des Scac et des espaces Campus France, en coordination avec le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, afin de les encourager à s'engager vers l'enseignement supérieur français et à les accompagner dans leurs démarches ;

- au niveau de l'examen des candidatures par les universités, le respect des délais réglementaires de rendu des décisions d'admission devrait être plus strictement appliqué ;

- au stade de l'instruction de la demande de visa, les espaces Campus France devraient encourager le dépôt précoce de demande de visa pour les publics cibles. Parallèlement, les services consulaires pourraient adapter leurs procédures et contrôler le respect des délais d'instruction par les PSE.

Un préalable à cette évolution serait de faire de la plateforme « Études en France » le seul canal de candidature à des établissements d'enseignement supérieur en France. Privilégier cette plateforme aurait pour conséquence de mettre de côté les établissements privés qui n'y ont pas recours.

Recommandation : adapter la procédure de sélection des candidats à l'enseignement supérieur en France pour faire coïncider les délais de délivrance des visas étudiants avec les résultats d'admission sur la plateforme « Études en France » (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l'intérieur, universités).

* 82 Et la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

* 83 IMD, « World Talent Ranking 2024 », 2024.

* 84 Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, « Feuille de route de l'influence », décembre 2021.

* 85 Certaines nuances ont toutefois été perçues par les rapporteurs spéciaux au cours des auditions. Plusieurs auditionnés ont laissé entendre que le rapport de la mission Hermelin mettait un accent sur l'attractivité, au détriment des enjeux sécuritaires et migratoires.

* 86 Instruction NDI-2023-0467637 du 16 novembre 2023.

* 87 Instruction précitée.

* 88 Rapport d'information n° 304 (2024-2025) fait par Mme Muriel Jourda et M. Olivier Bitz au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur les accords internationaux conclus par la France en matière migratoire.

* 89 Parmi ces trois recommandations, deux pourraient être qualifiées de faible portée. La troisième, plus significative, concernait le principe d'une mutualisation des services consulaires avec nos partenaires Schengen.

* 90 Selon les éléments transmis par l'Ambassadeur chargé des migrations.

* 91 Qui ne dépendent pas de l'opérateur Campus France.

* 92 Audition de Campus France, 2 juin 2025.

* 93 Cour des comptes, « Une évaluation de l'attractivité de l'enseignement supérieur français pour les étudiants internationaux », rapport public thématique, mars 2025.

* 94 Au 30 avril pour la rentrée 2023-2024.

* 95 Cour des comptes, « Une évaluation de l'attractivité de l'enseignement supérieur français pour les étudiants internationaux », rapport public thématique, mars 2025.

* 96 Réponses de l'Ambassadeur des migrations au questionnaire des rapporteurs spéciaux.