C. FACE À LA GRAVITÉ DE LA SITUATION, JOUER

SUR TOUS LES FRONTS ET SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES VISANT À

DÉVELOPPER

DES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Certaines solutions, déjà inscrites dans le

droit, gagneraient

à être développées dans la

pratique

a) La location « active »

La « location active » ou « voulue », créée par la loi dite « Alur48(*) » et confirmée par la loi Égalité et citoyenneté, permet aux demandeurs d'un logement social de candidater directement à un logement vacant. Elle vise à rendre les demandeurs acteurs de leur projet résidentiel et à fluidifier l'accès au logement. Ce système permet de réduire la vacance ainsi que les refus potentiels des attributaires, mais aussi d'élargir le vivier de candidats.

Mis en oeuvre à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il permet à des bailleurs sociaux partenaires de mettre en ligne une part de leurs logements sociaux disponibles et aux demandeurs de candidater directement. L'attribution demeure de la compétence des commissions d'attribution.

Certains bailleurs répliquent ce dispositif dans le parc dédié aux jeunes, où il est efficace compte tenu de l'aisance des jeunes dans l'espace numérique : la plateforme Yellome permet par exemple aux jeunes demandeurs - étudiants comme jeunes actifs - de candidater eux-mêmes aux logements vacants du parc des filiales d'Action Logement en Nouvelle-Aquitaine.

La marque Yellome d'Action logement, une offre adaptée aux besoins des jeunes

Afin de répondre à la demande de logements abordables pour les jeunes, les filiales du Groupe Action logement, Noalis, Domofrance, La Cité Jardins, Promologis, Enéal, Néolia et SDH ont développé la marque Yellome qui cible les besoins des jeunes actifs, des alternants et des étudiants de 18 à 30 ans. Yellome offre des logements temporaires meublés et/ou équipés d'une durée de 1 à 24 mois.

La création de cette marque dédiée répond au constat du faible recours des jeunes au logement social « ordinaire » et dont la demande présente la caractéristique d'être particulièrement volatile.

La plateforme Yellome.fr a été lancée en août 2021 par les bailleurs filiales d'Action logement pour s'adapter à l'usage des outils numériques par les publics jeunes.

De la même manière, Action logement dispose aussi d'une plateforme AL'In sur laquelle les salariés peuvent candidater à des offres de logement adaptées à leur situation tandis que les moins de 30 ans bénéficient de points supplémentaires, leur assurant une priorité dans la liste des candidats positionnés sur une offre publiée.

Recommandation n° 20 : Développer la « location active », particulièrement adaptée aux jeunes, afin d'améliorer la lisibilité de l'offre dédiée et de réduire le taux de refus des attributaires.

b) La cohabitation intergénérationnelle

La cohabitation intergénérationnelle a été introduite dans la loi par l'article 10749(*) de la loi Élan50(*) de 2018. Elle est notamment mobilisée par les étudiants et les jeunes actifs mais peut résulter davantage d'une contrainte économique que d'un véritable choix.

Dans le parc social, elle permet d'agir face à la sous-occupation des grands logements, de favoriser le maintien à domicile de seniors et de travailler sur l'accès au logement des jeunes autour d'un projet solidaire.

Néanmoins, la pratique est peu développée : elle repose aujourd'hui sur des démarches volontaristes des bailleurs, en partenariat avec une association et le cas échéant sur l'impulsion d'une collectivité. En effet, la sous-location dans le parc social présente des contraintes en termes de durée et de flexibilité. En outre, le caractère modulable du loyer dont s'acquitte le jeune, allant de la gratuité à une redevance en fonction du niveau de service fourni, ainsi que la présence de deux baux séparés compliquent la gestion locative. Pour les bailleurs sociaux, le partenariat avec une association gestionnaire, comme « Ensemble deux générations » ou « Camarage » est donc la norme en cas de cohabitation générationnelle.

Au total, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social, le nombre de cohabitations intergénérationnelles est estimé à quelques milliers par les associations qui mettent en relation les jeunes avec les plus âgés. Toutefois, la pratique, qui ne fait pas l'objet d'une déclaration, est sans doute bien plus étendue.

c) L'intermédiation locative en faveur des jeunes

Dans le parc social, certains bailleurs mettent à disposition des logements relais « jeunes », confiés à des associations comme les CLLAJ. Ces logements sont proposés en sous-location temporaire à des jeunes qui ne disposent pas encore de la stabilité financière ou administrative nécessaire pour accéder à un logement autonome. Les bailleurs peuvent louer directement aux associations, avec ou sans possibilité de glissement de bail vers le jeune occupant. Une partie de ces logements bénéficie du financement de l'allocation logement temporaire (ALT).

Les « baux glissants » dans le cadre de l'intermédiation locative

Il s'agit d'une solution de transition régie par une convention selon laquelle un bailleur social loue un logement à un organisme agréé - comme l'association Inser'Toit - qui le sous-loue ensuite à un ménage bénéficiaire, occupant du logement. À l'issue d'un parcours d'insertion, le ménage occupant devient locataire en titre du logement : c'est le « glissement » du bail. Le bailleur présente alors le dossier lors de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (Caleol). Ce dispositif permet d'aider des personnes et des familles défavorisées à trouver un logement ordinaire et de s'y maintenir grâce à un accompagnement social adapté et individualisé.

La loi dite « Alur » de 2014 a offert la possibilité aux préfets, par décision motivée, de proposer un logement appartenant à un organisme de HLM en bail glissant pour qu'il puisse être sous-loué, durant une période transitoire, à un demandeur prioritaire au titre du Droit au logement opposable (Dalo)51(*).

Cependant, la mobilisation de ce dispositif en faveur des jeunes reste limitée, en raison du manque de petites surfaces à loyers abordables. Pour pallier ces difficultés, certains bailleurs, comme 3F en Île-de-France, expérimentent des sous-locations dans de grands logements, assorties d'un accompagnement social assuré par des associations. Ces pratiques innovantes demeurent toutefois marginales.

2. Il faut encourager les solutions « de

niche » qui répondent

à des besoins locaux et

diversifient les parcours résidentiels

sans

« cabaniser »

Face à la pénurie de l'offre dédiée alors que les jeunes se précarisent, les rapporteurs estiment qu'il faut faire « feu de tout bois ».

Certaines solutions doivent être déployées dans l'urgence, parfois pour répondre à une demande très localisée en raison de l'arrivée d'une entreprise sur un territoire. Le rôle d'impulsion des collectivités est alors décisif, pour concevoir des solutions adaptées aux besoins immédiats du terrain. Certaines de ces solutions sont pérennes, d'autres temporaires : le tout est de ne pas laisser les besoins sans réponse.

Face au blocage des parcours résidentiels, la conception d'offres plus innovantes permet de multiplier le nombre de segments possibles du parcours résidentiel. L'innovation peut aussi être le moyen d'éviter la « cabanisation », compte tenu du développement de certaines solutions peu satisfaisantes, parfois dans l'urgence et faute de mieux : internats, campings, bungalow, mobil home, chalets démontables... Si elles sont préférables au fait de dormir dans sa voiture, ces solutions ne sont acceptables que si elles restent extrêmement ponctuelles. L'accès au logement pérenne doit demeurer la boussole.

Effectivement, le développement de ces solutions innovantes suscite des réactions mitigées tant elles englobent des offres diverses : elles sont tantôt vues comme le fruit d'initiatives locales bienvenues, tantôt comme une « surenchère qui tend à masquer les difficultés actuelles à produire réellement des logements adaptés aux besoins des jeunes ou à s'attaquer à des politiques structurantes sur le sujet52(*) ». Les rapporteurs souhaitent que compte tenu de la situation actuelle, toutes les solutions soient encouragées, sans pour autant négliger les sous-jacents structurels de la crise du logement et l'aspiration des jeunes à un logement autonome classique.

Dans ce contexte, les tiny houses ou micromaisons sont de plus en plus sollicitées : leur faible coût et leur rapidité de construction ainsi que leur caractère souvent démontable sont des attraits indéniables pour des élus souhaitant trouver une solution rapide et peu coûteuse pour loger des jeunes.

En Vendée, Challans Gois Communauté a récemment implanté des micromaisons dans des campings du territoire pour répondre aux besoins en logement des salariés et des saisonniers du territoire. Ces micromaisons sont accessibles via des baux mobilité de six mois, les demandes transitant par le biais des employeurs qui effectuent les démarches pour le compte de leurs salariés.

À Grand-Champ, dans le Morbihan, où la mission d'information devait se rendre53(*), la mairie a créé un village d'une trentaine de tiny houses sur le terrain d'un ancien camping municipal. Ce village compte 10 micromaisons louées comme logements sociaux, par l'office public de l'habitat (OPH) Morbihan Habitat. Les autres micromaisons sont louées en lots libres par le biais de baux emphytéotiques administratifs. Pour celles-ci, la redevance payée par les occupants est de 150 € par mois. L'attribution se fait sur entretien systématique avec les services de la commune.

La réalisation de cette opération innovante a exigé plusieurs adaptations juridiques. Celles-ci ont nécessité de nombreuses concertations entre la commune de Grand-Champ, à l'initiative du projet, l'État et le bailleur social, Morbihan Habitat.

Tout d'abord, le bailleur social a dû solliciter une dérogation préfectorale pour que 10 micromaisons obtiennent l'agrément de logements locatifs sociaux et puissent ainsi bénéficier des modalités de financement du logement social et du conventionnement à l'APL.

Effectivement, les micromaisons n'ont pas de statut réglementaire spécifique. Seul le code de l'urbanisme54(*) définit les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, comme des « installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics ». Il précise qu'elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Bien que cette définition puisse s'appliquer, dans certains cas, aux micromaisons, cette définition englobe aussi les yourtes et les tipis, qui ne sauraient être mis en location dans le parc social.

En outre, la réglementation applicable à la construction neuve de logements prévoit un minimum de surface habitable de 14 mètres carrés par habitant55(*), ce que n'atteignent pas forcément toutes les micromaisons, parfois à quelques centimètres près.

Le droit de dérogation aux normes réglementaires du préfet

Après une expérimentation menée pendant deux ans dans 2 régions, 17 départements et 3 territoires ultramarins, le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 a généralisé un droit de dérogation du préfet aux normes réglementaires. Les normes auxquelles il est possible de déroger sont relatives à 7 domaines, incluant la construction, le logement et l'urbanisme.

Si elles ne sont pas désignées précisément par le décret, les normes auxquelles il est possible de déroger sont limitées :

i) aux règles qui régissent l'octroi des aides publiques afin d'en faciliter l'accès ;

ii) aux seules règles de forme et de procédure applicables dans les matières énumérées afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures56(*).

La dérogation doit être impérativement motivée par l'existence d'un motif d'intérêt général et de circonstances locales.

Dans le cas d'espèce, la dérogation a été obtenue après plus de neuf mois de concertation et de discussion avec les services de l'État. Les 10 micromaisons ont finalement reçu l'agrément de logements locatifs sociaux et le bailleur social a pu bénéficier d'un prêt locatif social (Pls). Classiquement, les logements sont attribués via la Caleol et l'État ainsi que les collectivités (dont la métropole, qui a versé une subvention) disposent de droits de réservation.

Outre les difficultés d'équilibre économique inhérentes aux logements de petite surface du parc social, il n'existait pas de précédents quant au modèle économique de la micromaison : la rotation des locataires, l'usure des micromaisons et le potentiel de vente à moyen ou long terme sont autant de facteurs qui demeuraient inconnus. Dans le cas de Morbihan Habitat, le foncier est mis à disposition à titre gratuit par la commune : pour préserver le modèle économique du projet, cette dernière n'a pas suivi l'avis de France Domaines qui évaluait la redevance annuelle à 3 500 €.

C'est donc un projet à forte dimension d'innovation, qui n'aurait pas pu voir le jour sans le volontarisme de la commune.

Afin de ne pas handicaper de futurs projets répondant aux besoins de leur territoire et portés par les collectivités, le statut de la micromaison doit être clarifié juridiquement. Il s'agit non seulement de les distinguer de formes plus précaires d'habitats comme les yourtes ou les tipis, mais aussi de ne plus nécessairement les lier à une occupation à titre de résidence principale huit mois par an et prévoir qu'elles puissent être utilisées pour le logement temporaire des jeunes en voie d'insertion ou de jeunes salariés en mobilité, comme c'est le cas dans le Morbihan.

Plus largement, afin de fluidifier les procédures liées à ce type de projet innovant et d'accélérer les délais, un droit des collectivités à déroger à des normes en matière d'habitat et de logement, par convention éventuelle avec l'État, devrait être consacré.

Recommandation n° 10 : Faciliter la réalisation de solutions innovantes pour loger les jeunes en consacrant un droit des collectivités à adapter, par convention avec l'État, les règles en matière de logement et d'habitat aux circonstances locales de leur territoire.

3. L'urgence de loger les saisonniers : prévenir

la concurrence

entre publics

Les auditions des rapporteurs, en particulier celles d'associations d'élus locaux, ont mis en évidence le problème prioritaire du logement des travailleurs saisonniers.

Le cadre juridique actuel permet de mobiliser certains segments du logement social en faveur des saisonniers (résidences sociales, FJT, colocations ou sous-locations meublées dans le parc social57(*)) mais ils n'y sont pas prioritaires.

C'est également le cas au sein des résidences universitaires, où leur accueil est néanmoins possible entre le 1er janvier et le 1er octobre de l'année suivante58(*). Une convention entre le Crous Nice-Toulon, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie (Umih) locale a par exemple permis d'accueillir 219 saisonniers en 2024 à Nice et à Valbonne.

Néanmoins, cette solution se heurte à des difficultés de calendrier et reste peu développée en raison d'un taux d'occupation proche de 100 % dans les Crous. De manière légitime, les gestionnaires privilégient donc généralement les publics pour lesquels la résidence a été construite.

De même, l'hébergement des saisonniers en internats est une « fausse bonne idée ». Cette solution, en apparence pratique, se heurte à des coûts importants de mise à disposition, de sécurisation et de remise en état des locaux puisqu'il faut par exemple ajouter des serrures aux logements.

Certains bailleurs développent néanmoins des solutions hybrides répondant aux besoins spécifiques d'un territoire. C'est par exemple le cas de Vilogia qui, au Touquet, a ouvert en juillet 2025, après dix ans de concertation, une résidence de 92 studios meublés qui seront utilisés pour loger des étudiants du lycée hôtelier durant l'année scolaire et mis à disposition de travailleurs saisonniers durant la période estivale. À cela s'ajouteront dix logements dédiés à des effectifs de la gendarmerie.

Pour combler la pénurie de l'offre, certains travailleurs saisonniers sont aussi accueillis en résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). Elles représentent une offre à coût maîtrisé, alternative aux logements meublés parfois chers et de mauvaise qualité. Les RHVS « mobilité » incluent au moins 30 % de publics prioritaires relevant du « contingent préfectoral » tandis que les RHVS « d'intérêt général » en comptent 80 %.

Une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dédiée aux saisonniers

La première RHVS spécifiquement dédiée aux saisonniers a ouvert au premier trimestre 2022 à Libourne en Gironde. Dotée de 87 logements autonomes, équipés et meublés, elle accueillera des travailleurs saisonniers, notamment du secteur viticole, mais pourra accueillir aussi des intérimaires, des travailleurs pauvres, des jeunes en mobilité, des stagiaires en formation et des ménages en situation de fragilité ponctuelle.

Néanmoins, comme mentionné par la commission des affaires économiques du Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi pour le développement de logements abordables, le nombre de places en résidences mobilité s'élèverait à seulement 1 300 places sur l'ensemble du territoire, bien loin des besoins. Plutôt que de mobiliser des structures pensées pour un accueil plus large, notamment de personnes vulnérables, les rapporteurs sont en faveur du développement de résidences ad hoc pour loger des salariés en mobilité ou des travailleurs saisonniers. L'allongement progressif de la saison touristique rend d'autant plus nécessaire les solutions dédiées aux saisonniers, le différentiel entre « haute » et « basse saison » tendant à se réduire sensiblement dans plusieurs régions.

Dans cet objectif, les résidences à vocation d'emploi, introduite dans le droit par le Sénat à la fois en 2024 et en 2025, dans le cadre de textes toujours en discussion à la date d'examen du présent rapport59(*).

Le rapport de la Cour des comptes60(*) de juillet 2025 sur le logement des saisonniers souligne aussi « que l'Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) souhait[e] valoriser son offre d'hébergement dans certains territoires, avec une réflexion globale en cours. Des liens pourraient être envisagés avec des acteurs du segment jeunes, notamment avec l'Unhaj et les foyers de jeunes travailleurs comme vecteur de reconversion de certains sites. »

Par ailleurs, la seule mesure fiscale réservée au logement des saisonniers concerne un dégrèvement fiscal pour les propriétaires particuliers. Créé à titre expérimental par la loi de finances pour 202361(*), il reste mal connu et peu utilisé. Le rapport de la Cour des comptes souligne que pour autant, certaines collectivités n'hésitent pas à soutenir les particuliers qui accueillent des saisonniers sur plusieurs saisons, considérant que cet accueil est plus efficace et moins onéreux que la construction des logements spécialement destinés aux saisonniers.

Au-delà du développement d'une offre ad hoc, la connaissance des besoins par les collectivités doit être approfondie, comme le souligne la Cour des comptes en 202562(*). Depuis la loi « Montagne II » de 201663(*), toute commune ayant reçu la dénomination de commune touristique est tenue de conclure avec l'État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers64(*), élaborée avec l'EPCI, le département, Action logement et éventuellement la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ainsi que les bailleurs sociaux. Cette convention inclut un diagnostic des besoins en logement des saisonniers et fixe des objectifs et des moyens à atteindre sous trois ans. Cet exercice semble indispensable alors que les besoins des saisonniers ne sont pas identiques dans tous les territoires, comme le montre une étude en cours de l'Urhaj Bretagne.

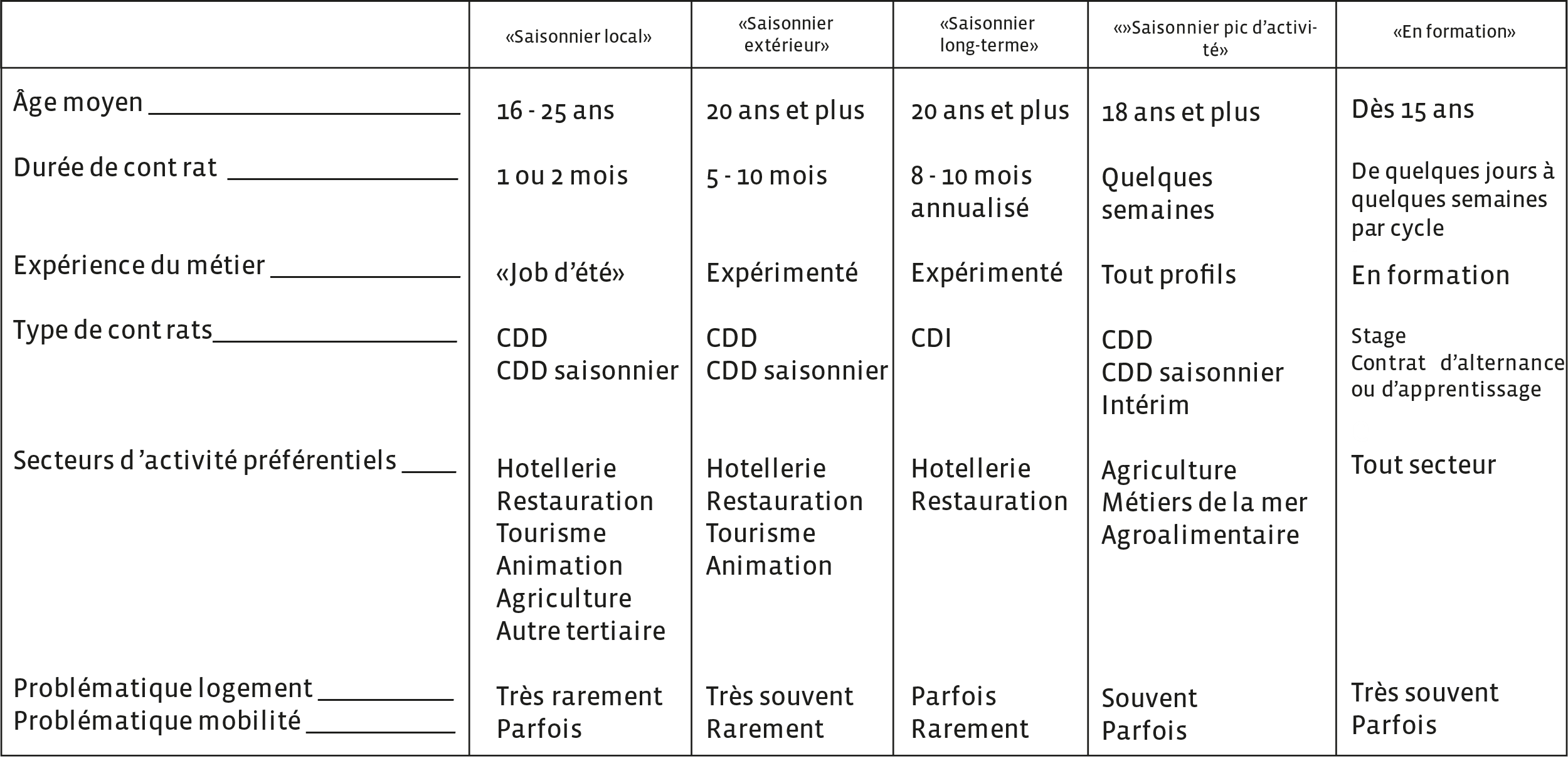

Focus sur le profil des travailleurs temporaires, extrait de l'étude co-rédigée par l'Urhaj Bretagne « Logement temporaire pour les travailleurs saisonniers en Bretagne », travaux en cours

Recommandation n° 11 : Pour loger les jeunes travailleurs saisonniers, refuser la mise en concurrence des publics et valoriser les solutions fondées sur des initiatives locales, à l'instar de l'encouragement des particuliers à louer leur bien pour bénéficier d'un dégrèvement fiscal ou des résidences ad hoc comme les résidences à vocation d'emploi.

* 48 Article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite Alur.

* 49 Codifié aux articles L.118-1 du code de l'action sociale et des familles et L.631-17 du code de la construction et de l'habitation.

* 50 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

* 51 Article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

* 52 Contribution écrite du COJ et du CNH.

* 53 Le déplacement a dû être annulé compte tenu de l'ordre du jour parlementaire.

* 54 Article R111-51 du code de l'urbanisme.

* 55 Article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.

* 56 Conseil d'État, 17 juin 2019 « Les Amis de la Terre France », n° 421 871.

* 57 Article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation.

* 58 Article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

* 59 Dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables et de l'examen de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement.

* 60 Cour des comptes, Le logement des travailleurs saisonniers, juillet 2025.

* 61 Article 35 bis CGI : exonération d'impôt sur le revenu pour le produit d'une location au profit de travailleurs saisonniers.

* 62 Cour des comptes, Le logement des travailleurs saisonniers, juillet 2025.

* 63 LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

* 64 Article L. 301-4-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.