III. GARANTIR L'ACCÈS À UN LOGEMENT AUTONOME POUR SE PROJETER DANS LA VIE

Le parc dédié demeure une solution temporaire qui ne doit pas amoindrir la nécessité de garantir l'accès des jeunes au logement autonome.

A. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES À UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN LOCATION ABORDABLE ET DE QUALITÉ

1. Lutter contre la précarité des jeunes dans le parc locatif privé

Malgré sa cherté et sa qualité contrastée, le parc locatif privé est celui qui loge le plus les jeunes. Environ 70 % des jeunes habitent le parc locatif privé. Les jeunes y vivent dans des surfaces souvent plus petites que le reste de la population, avec des loyers au mètre carré souvent renchéris. Leurs spécificités les conduisent en outre à quitter leur logement plus souvent que le reste de la population, ce qui entraîne une revalorisation du loyer à chaque renouvellement de bail et augmente d'autant plus leur taux d'effort.

a) Les dispositifs visant à solvabiliser les jeunes

Le rôle de « filet de sécurité » des APL s'est amoindri ces dernières années au gré des réformes. C'est un des constats forts du rapport du COJ et du CNH de janvier 2025.

Un rapport des députés Daniel Labaronne et Charles de Courson en 202365(*) souligne que les différentes réformes des APL mises en oeuvre depuis 2017 représentent, avec la suppression de l'APL-accession et l'introduction de la réduction de loyer de solidarité (Rls) en 2018, un potentiel d'économies budgétaires de 4 milliards d'euros en 2024. Il s'agit des réformes suivantes :

- la réduction forfaitaire de 5 euros des APL, entrée en vigueur au 1er octobre 2017, qui a pénalisé les jeunes locataires du parc privé - dans le parc social, ses effets ont été neutralisés par la mise en oeuvre de la RLS ;

- la contemporanéisation des APL en janvier 2021, qui consiste en la prise en compte des APL « en temps réel », grâce à une actualisation tous les mois sur la base des revenus des 12 mois précédents, au lieu d'une actualisation annuelle sur la base des revenus de l'année « n-2 » ;

- les sous-indexations successives des APL en 2019 et 202066(*) par rapport à l'indice de référence des loyers. En neutralisant les effets de l'inflation, le niveau global des aides versées a baissé en euros constants : c'est ce que note le rapport de l'Insee sur les inégalités et la pauvreté de novembre 2023. En parallèle d'une augmentation des loyers, ces sous-indexations ont fortement dégradé le pouvoir d'achat des jeunes.

Parmi elles, la contemporanéisation du versement des APL a pénalisé les jeunes actifs, oubliés de la réforme. Contrairement aux étudiants et aux apprentis, ils n'ont pas bénéficié de mesures protectrices.

Les étudiants ont en effet bénéficié d'une forfaitisation de leurs ressources tandis que celles des apprentis se sont vues appliquer un abattement forfaitaire67(*). Depuis septembre 2021, un abattement social équivalent a été créé pour les alternants en contrat de professionnalisation afin qu'ils soient traités de la même façon que les apprentis.

Un rapport de la Cour des comptes en 202568(*) confirme que la situation des jeunes actifs n'a que peu, voire pas été prise en compte. Des travaux de la Cnaf corroborent ce constat : 42 % des allocataires de la tranche 25-34 ans connaissent globalement depuis janvier 2021 une variation mensuelle moyenne négative de l'allocation de 37 €69(*).

La réforme a ainsi privé les jeunes actifs d'un filet de sécurité dont ils bénéficiaient auparavant grâce à la prise en compte des deux années précédant leur entrée sur le marché du travail.

Le rapport de septembre 2024 sur l'insertion des jeunes rappelle en outre qu'« alors que l'APL avait jusqu'ici une « fonction assurantielle » permettant aux jeunes de faire face aux coûts de leur installation et de décohabiter plus facilement, il leur est, aujourd'hui, plus difficile d'avoir une visibilité sur les ressources qui vont leur être versées. »

Dans le contexte actuel de fragilisation des jeunes, les rapporteurs appellent à une grande prudence. Manne budgétaire importante pour l'État, les APL n'en restent pas moins un instrument de politique publique dont il est difficile de prévoir les effets des évolutions. Elles représentent en effet une dépense d'environ 17 milliards d'euros. Leur effet inflationniste de long terme dans le parc privé, notamment pour les petites surfaces, a en outre été documenté par certaines études70(*). Toutefois, cet effet est contrasté : tous les segments de marché locatif n'ont pas la même élasticité à une variation du montant des APL. Les zones les plus tendues sont en effet celles où l'offre est la plus rigide. Un billet de la Banque de France de 2023 conclut d'ailleurs qu'il est par conséquent « indispensable d'accroître le nombre de logements offerts [...] pour éviter la captation des aides par les propriétaires71(*). »

Les rapporteurs concluent qu'il ne faut modifier les règles d'attribution et les montants des APL que d'une « main tremblante ». Le cas échéant, ils rappellent la nécessité de mener des études d'impact fouillées, tant les conséquences pour les jeunes sont importantes. Les APL sont certes une manne financière importante en période de difficultés budgétaires mais elles ne doivent pas être détournées de leur objectif de solvabilisation de la demande et de redistribution.

Recommandation n° 12 : Ne plus modifier les règles d'attribution et le montant des APL, qui sont une source d'économies budgétaires potentielles pour l'État, sans en mesurer prudemment les conséquences, pour ne pas réitérer des erreurs antérieures qui ont réduit le pouvoir d'achat des jeunes et notamment des jeunes actifs.

Souvent perçus comme moins stables et ne disposant pas toujours d'un soutien familial, les jeunes peuvent être désavantagés dans leur recherche d'un logement en location. Pour limiter les discriminations auxquelles les jeunes font face sur le marché locatif, les dispositifs comme la Garantie Visale ou Loca-Pass jouent un rôle essentiel.

Créée en 2016, la Garantie Visale est une garantie locative gratuite accordée par Action logement et financée par la participation des employeurs à l'effort de construction (Peec) qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans72(*) sans garantie familiale ni bancaire d'avoir accès au logement. Elle sécurise les propriétaires en cas de défaillance du locataire en couvrant jusqu'à 36 mois d'impayés dans le parc locatif privé et 9 mois dans le parc social ainsi que des dégradations locatives dans la limite de deux mois de loyer.

Le prêt Loca-Pass, également financé par Action logement, permet quant à lui de financer sans intérêt tout ou partie du dépôt de garantie demandé lors de la signature d'un bail pour les moins de 30 ans, remboursable sur une durée maximale de 25 mois.

Initialement réservée aux jeunes en double mobilité, Visale a été progressivement étendue à des publics plus larges :

- depuis septembre 2016, tous les jeunes de moins de 30 ans, salariés ou non, sont éligibles à la garantie Visale ;

- la convention quinquennale 2018-2022 entre l'État et Action logement a élargi le dispositif aux bénéficiaires d'un bail mobilité et à ceux du dispositif « Louer pour l'emploi » ainsi qu'aux salariés de plus de 30 ans en situation de double mobilité ;

- depuis l'avenant « Relance » du 15 février 2021, tous les salariés ayant un revenu inférieur à 1 500 euros nets par mois, sans limite d'âge, y sont éligibles ;

- enfin, la convention quinquennale 2023-2027 du 16 juin 2023 a étendu Visale aux travailleurs saisonniers en juin 2024.

L'impact social de la garantie Visale

Visale aide les publics habituellement exclus du marché locatif à trouver un logement au regard des critères de solvabilité privilégiés par le marché - stabilité professionnelle et taux d'effort inférieur à 33 %. Selon Action logement, plus de 90 % des bénéficiaires de la garantie Visale seraient sinon « hors marché » : 23 %, hors étudiants73(*), ont un taux d'effort supérieur au taux recommandé et 81 % n'ont pas de stabilité professionnelle. Ils sont en proportion plus jeunes que les autres locataires (92 % ont moins de 30 ans contre 28 % dans le parc privé au niveau national), plus isolés (90 % contre 56 %) et plus précaires (leur revenu mensuel est de 17 972 euros en moyenne hors étudiants contre 2 100 € au niveau national) et paient des loyers plus bas.

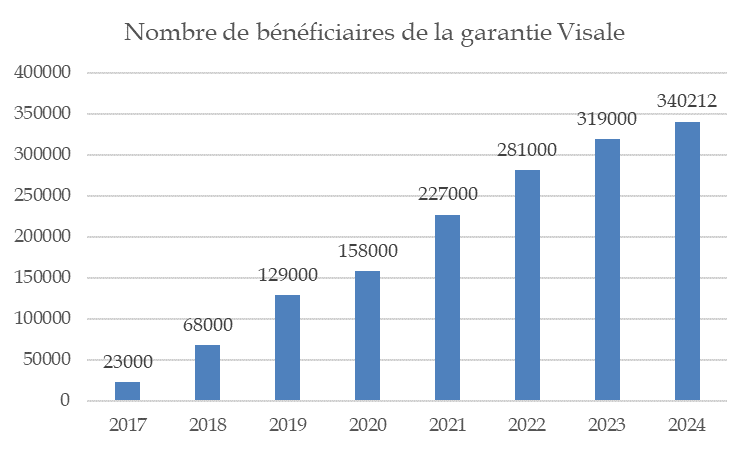

La garantie Visale a fait l'objet d'une importante dynamique de déploiement depuis sa création et notamment depuis 2018.

Au 31 mars 2025, les étudiants représentaient 54,6 % des bénéficiaires de Visale depuis 2016 et 92 % des contrats émis l'avaient été auprès de locataires de moins de 30 ans74(*).

Source : questionnaire budgétaire et Action logement

L'objectif de la convention quinquennale conclue entre Action logement et l'État en 2023 est de doubler le recours à la garantie Visale, en atteignant 2,1 millions de garanties octroyées sur la période 2023-2028.

Selon le baromètre mis en place d'Action logement, en 2023, plus de 4 Français sur 10 et près de 6 jeunes de moins de 35 ans sur 10 déclarent connaître la garantie Visale, un résultat en hausse et qui atteint son plus haut niveau depuis le début de la mesure.

La garantie Visale est pourtant souvent boudée par les propriétaires. Ils lui préfèrent souvent une caution physique familiale, malgré son caractère plus aléatoire, ou alors des garanties des loyers impayés (GLI) privées pour lesquelles les agences immobilières sont rémunérées, qui sélectionnent les locataires selon des critères stricts et difficiles à tenir pour les jeunes dans des zones tendues.

D'après le ministère chargé du logement, selon la dernière évaluation de Visale réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) en 2020, « la lisibilité du dispositif n'est pas acquise pour deux tiers des locataires et bailleurs qui pensent que Visale s'adresse aux plus fragiles et qu'il est globalement peu aisé d'identifier clairement sa cible. Un doute subsiste quant à l'efficacité de cette garantie locative au regard de la garantie physique. La moitié des bailleurs comme des locataires pensent que Visale ne vaut pas une garantie physique. La caution solidaire d'un proche est d'ailleurs mobilisée dans les trois-quarts des signatures de bail sans Visale. »

Recommandation n° 13 : Renforcer la communication à l'égard de la garantie Visale pour améliorer son acceptabilité auprès des bailleurs et ainsi accompagner sa dynamique de développement.

b) Les dispositifs visant à modérer le loyer

Certains dispositifs reposent sur des incitations des propriétaires mais restent peu usités.

Le dispositif Loc'Avantages (ancien « Louer abordable ») permet à des propriétaires de bénéficier d'une réduction d'impôt en contrepartie de la location de leur bien à un loyer inférieur au prix du marché en faveur de ménages modestes, sur la base d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Son impact est limité. Le nombre de logements conventionnés recule, avec seulement 110 000 logements en 2021, soit 26 % de moins qu'en 2017. Cette baisse s'explique notamment par une attractivité fiscale jugée insuffisante et une mise en oeuvre parfois perçue comme complexe. Néanmoins, ce dispositif a été prorogé pour trois années, jusqu'au 31 décembre 2027, par la loi de finances pour 2025.

Le dispositif « Louer pour l'emploi », mis en place par Action logement, permet de favoriser le logement dans le parc privé des salariés en mobilité professionnelle ou nouvellement embauchés. En contrepartie d'un loyer plafonné, le propriétaire bénéficie par convention d'une sécurisation locative contre les impayés par Action logement, de la prise en charge de ses honoraires de location mais aussi de prêts aidés pour la réalisation de travaux, par exemple en faveur de la rénovation énergétique.

Ce dispositif est lui aussi peu diffusé. En 2024, 596 387 € ont été engagés pour le dispositif dont 7 % pour des logements destinés aux jeunes.

Certaines collectivités ont mis en place un dispositif d'encadrement des loyers.

Cet encadrement a été d'abord introduit par la loi dite « Alur » de 2014 dans les zones tendues. La loi dite « Élan » de 201875(*) l'a ensuite transformé en expérimentation ouverte aux collectivités demandeuses éligibles, situées en zones tendues, pour une durée de cinq ans. Prolongée par la loi « 3DS » de 202276(*), elle arrive à échéance le 21 novembre 2026. Un an avant son échéance, elle reste difficile à évaluer. Un rapport d'évaluation devra être remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme soit le 21 mai 2026. Fin 2024, l'encadrement des loyers s'applique dans 48 communes situées dans 9 collectivités.

Certaines collectivités ont mené des campagnes de communication pour améliorer l'information des locataires sur le dispositif. Depuis 1er janvier 2023, la Ville de Paris a obtenu la délégation du pouvoir de contrôle de l'encadrement des loyers du préfet : il lui revient désormais d'exercer ce contrôle et d'appliquer les sanctions. Grâce à une communication de proximité pour informer les locataires et les propriétaires sur l'existence du dispositif, plus de 3 350 signalements de dépassement de loyer ont été déposés par les locataires au 31 mars 202577(*).

Le dispositif a depuis été consolidé : depuis 2023, les loyers-plafonds sont mentionnés dans les annonces et les contrats de bail.

Partant du constat que certaines communes tendues de territoires d'outre-mer n'avaient pas pu candidater à l'expérimentation compte tenu du calendrier retenu lors de sa création par la loi « Élan », le Sénat a récemment adopté la loi du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer78(*).

Les rapporteurs reconnaissent l'utilité de cette expérimentation dans certaines zones tendues où le déséquilibre entre l'offre et la demande se fait au détriment des locataires. Ce dispositif doit rester facultatif et territorialisé.

Les rapporteurs sont également conscients des nombreux contournements qui existent à l'encadrement des loyers dans les zones les plus tendues - notamment via des baux dits « civils » ou des coliving où le respect de l'encadrement des loyers est contourné grâce à des charges artificiellement élevées.

Les baux dits « civils »

Le bail « Code civil » est un dispositif de droit commun offrant une plus large liberté rédactionnelle du contrat de location (durée, loyer, conditions de résiliation ou de renouvellement) et donnant au propriétaire davantage de flexibilité qu'un bail d'habitation. Néanmoins, le bail « Code civil » s'applique uniquement lorsqu'aucun droit dérogatoire ne régit la situation des parties.

Par exemple, lorsque le bien est la résidence principale du locataire, le contrat doit être un bail d'habitation, régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dont certaines dispositions sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux parties quelle que soit leur volonté.

Le bailleur ne peut donc pas utiliser le bail « Code civil » pour se détourner des obligations qu'il aurait en vertu d'un bail régi par un droit spécial, tel qu'un bail d'habitation, mais aussi tel qu'un bail commercial ou un bail professionnel.

Le coliving

Faute de dispositif incitatif pour la location nue de longue durée depuis la fin du Pinel, les investisseurs tendent à se tourner vers des investissements plus immédiatement rentables, à l'instar du coliving.

Sans définition légale, cette pratique protéiforme originaire des États-Unis est à la frontière entre la colocation classique et la résidence-services. Elle allie souvent colocation et prestations para hôtelières, comme des services de ménage ou de buanderie et s'adresse à une clientèle haut de gamme. Elle se développe notamment dans les grandes villes où le marché est tendu et où la location meublée touristique a été restreinte, notamment depuis la loi du 19 novembre 2024. Le flou juridique qui entoure la pratique conduit certains propriétaires à ne pas respecter l'encadrement des loyers ou à le contourner significativement grâce à des compléments de loyers et à la facturation de services inclus dans les charges. Certains propriétaires louent enfin leur bien à une entreprise de coliving assurant elle-même le risque de vacance, ce qui permet par ailleurs de contourner un règlement de copropriété interdisant la location par chambre.

En l'absence de statut juridique, les contentieux se multiplient. Certains logements loués en coliving se sont vus requalifiés en location meublée touristique. Dans d'autres cas, un faisceau d'indices (incluant notamment la présence de serrures aux portes de chaque partie privative) a mené la justice à conclure que chaque chambre louée en coliving constituait un logement, ce qui a des conséquences en termes de droit de l'urbanisme79(*).

Recommandation n° 14 : Dans le cadre de l'évaluation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers d'ici mai 2026, étudier son impact spécifique sur les jeunes et son rôle dans le développement de pratiques telles que le coliving ou les baux civils.

c) Les aides à la mobilité des apprentis et des alternants

Des aides accompagnent le développement de l'alternance et de l'apprentissage, le nombre de jeunes concernés ayant été multiplié par 2,8 entre 2017 et 2022.

Créée en 2018, Mobili-Jeunes est une aide d'Action logement réservée aux alternants de moins de 30 ans touchant moins de 120 % du Smic et qui ont dû changer de résidence principale ou prendre un second logement pour assurer leur formation. Elle propose une subvention complémentaire aux APL jusqu'à 100 € par mois. Entre 2018 et 2022, elle a bénéficié à 518 576 jeunes soit 28,6 % des apprentis préparant un diplôme du supérieur sur cette période. Entre 2023 et 2024, plus de 220 000 aides Mobili-Jeunes ont été distribuées pour un montant total de 252 millions d'euros80(*).

Néanmoins, cette aide ne permet pas de répondre à toute la demande : contrairement aux aides en droits ouverts, Mobili-Jeunes dépend d'une enveloppe fixe.

Au-delà du seul loyer, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires peut renchérir le coût du logement pour les jeunes en alternance. Les rapporteurs ont été alertés sur ces cas, ressentis comme injustes, dans lesquels l'imposition vient dégrader encore davantage le pouvoir d'achat des jeunes. En effet, les jeunes en alternance ou en apprentissage qui se trouvent contraints de prendre un second logement hors d'un Crous ou d'une résidence conventionnée entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, au même titre que les personnes occupant un second logement pour des raisons professionnelles81(*). Cela n'est pas le cas des jeunes cohabitant chez leurs parents et prenant un second logement, qui est alors considéré comme leur résidence principale. Pourtant, les jeunes décohabitant sont sans doute encore plus précaires que ceux qui restent au domicile parental.

Sollicité par les rapporteurs, le ministère du logement a indiqué qu'il est possible de demander un dégrèvement sur réclamation adressée au service gestionnaire des impôts, lorsque la résidence dans un lieu distinct de l'habitation principale s'impose au particulier. Plus largement, le jeune peut également demander une remise gracieuse auprès du même service en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, pour cas de « gêne ».

Les rapporteurs estiment que peu de jeunes feront probablement usage de cette faculté et invitent le Gouvernement à prévoir une exonération pour ce cas précis, qui ne devrait concerner qu'un volume faible de cas.

Recommandation n° 15 : S'assurer que les jeunes alternants ou apprentis en situation de double résidence ne soient pas redevables de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire.

2. Mieux protéger les jeunes de la concurrence de la location meublée touristique

Les jeunes sont particulièrement touchés par les tensions sur le marché locatif résultant de la spéculation et de la transformation des logements en meublés de tourisme. Ce sont les petites surfaces qui sont les plus souvent visées.

De nombreuses collectivités ont renforcé leur régulation des locations saisonnières, d'autant plus à la suite de la loi du 19 novembre 202482(*) qui a accru leurs pouvoirs en la matière. C'est le cas de villes comme Paris, Nice, Bayonne ou Annecy qui ont soumis les changements d'usage des locaux d'habitation à une compensation, à un système de quotas ou encore les ont liés à la location à l'année du bien à des étudiants. La ville de Nice a ainsi conditionné la location meublée touristique en période estivale à la location, durant l'année, à des étudiants, grâce à un bail mobilité. La délibération introduisant cette règle souligne qu'une restriction trop importante de la location meublée touristique, via un dispositif de compensation des changements d'usage, a conduit au retrait du marché locatif de certains biens que les propriétaires ne louent tout simplement plus, faute de pouvoir louer en meublé de tourisme. Dans un territoire avec une population étudiante importante, le recours à un dispositif mixte, avec un bail mobilité étudiant durant l'année, est donc une solution.

Les villes de Nice ou La Rochelle, deux exemples

de réglementation

de la location meublée touristique en lien

avec le logement étudiant

La ville de Nice a été la première à réglementer le changement d'usage en France. Elle a notamment expérimenté un dispositif de conventionnement des locations mixtes pour faire face aux effets pervers du régime d'autorisation avec compensation stricte qui conduisait les propriétaires à se détourner du parc locatif, y compris à destination des étudiants, faute de pouvoir rentabiliser leur bien via une location saisonnière durant l'été. Le dispositif de location mixte permet aux propriétaires de louer à un étudiant allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) pendant l'année universitaire (9 mois), sous condition de plafond de loyer, avant de pouvoir proposer le logement en location touristique durant l'été. Le bon fonctionnement du dispositif repose sur des échanges de données entre la CAF et la ville pour s'assurer de la véracité de l'occupation du logement par un étudiant à titre de résidence principale ainsi que sur une association des partenaires locaux (métropole, ville, Crous, Cafam, Action logement et Adil 06).

Malgré ce type de régulation ambitieuse, des situations préoccupantes persistent. De nombreux jeunes actifs, qui ne quittent pas la région durant l'été, souvent parce qu'ils travaillent plutôt que de partir en vacances, doivent libérer leur logement à l'approche de l'été pour laisser place aux locations touristiques. Certains se retrouvent ainsi contraints de dormir dans leur voiture pendant plusieurs semaines ou d'accepter des colocations en situation de surpeuplement.

L'usage du bail mobilité, instauré par l'article 107 de la loi « Élan » de 2018, est aussi parfois détourné de sa vocation - loger des personnes en études supérieures, en apprentissage, en stade, en service civique ou en mission temporaire - pour optimiser la location saisonnière. En dehors des zones à forte population étudiante, à l'instar de Nice, il peut alors être préjudiciable aux jeunes actifs, en permettant aux bailleurs de renouveler rapidement les occupants et surtout de libérer un logement à l'approche de l'été où la location saisonnière est plébiscitée.

En effet, comme le soulignait le rapport d'Amel Gacquerre et Sophie Primas pour la commission des affaires économiques du Sénat83(*), « le marché locatif français subit l'attraction pour la location touristique de courte durée et le bail mobilité a même pu, dans certaines régions, contribuer à l'optimisation maximale des rendements locatifs, les appartements étant loués en bail mobilité hors saison et en meublé de tourisme pendant la saison touristique ».

Bien que ces pratiques dévoyées soient difficiles à mesurer, le bien-fondé de la mobilisation du bail mobilité pour les jeunes reste lui aussi difficile à démontrer. Un rapport de septembre 2024 sur l'insertion des jeunes notait que « l'impact de ce nouveau bail pour faciliter l'accès au logement locatif privé des jeunes et la réalité de sa mobilisation par les bailleurs au profit des jeunes sont difficiles à mesurer faute de données. De plus, en favorisant le renouvellement rapide des locataires, il tendrait plutôt à confronter les candidats à l'entrée dans le logement à des prix de marché toujours actualisés, et les priverait de l'effet protecteur des mesures de gel des loyers prévues dans les baux ordinaires (hors mise en place et respect de règles d'encadrement des loyers)84(*). »

Malgré les demandes des rapporteurs, aucune administration n'a pu fournir de données chiffrées concernant l'utilisation de ce bail et confirmer ou infirmer son dévoiement dans certaines zones touristiques tendues. Il est donc nécessaire d'augmenter la connaissance des pouvoirs publics à son sujet et de l'encadrer davantage. Le député Inaki Echaniz a déposé une proposition de loi allant dans ce sens qui vise à remplacer la notion de « mutation professionnelle » par celle de « mutation géographique ». Le Gouvernement a indiqué être « ouvert à préciser les dispositions législatives en la matière »85(*).

Recommandation n° 16 : Rendre possible, pour les collectivités volontaires, la création d'un régime de déclaration des baux mobilité pour répondre aux préoccupations des zones touristiques tendues et mieux lutter contre les contournements.

3. De manière générale, remédier à l'attrition du marché locatif privé dont sont victimes les jeunes

Comme mis en évidence par le rapport sénatorial sur la crise du logement au printemps 2024, l'attrition du marché locatif est multifactorielle.

Elle découle néanmoins en partie d'un blocage des parcours résidentiels qui font que les ménages ne sortent plus du parc locatif pour accéder à la propriété, et d'une chute de l'investissement locatif. Pour loger les 70 % de jeunes qui vivent dans un logement du parc locatif privé, il n'est pas possible de faire l'impasse sur le développement de l'offre et donc sur la relance de l'investissement locatif.

Depuis la fin du « Pinel » au printemps 2025, le seul dispositif fiscal qui subsiste en faveur de l'investissement locatif est la réduction d'impôt « Denormandie dans l'ancien », applicable jusqu'au 31 décembre 2027. Il vise à encourager l'investissement locatif intermédiaire des particuliers dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat est particulièrement marqué. Toutefois, en raison de conditions particulièrement strictes, ce dispositif est très peu utilisé. D'après les données de la déclaration des revenus, la Fnaim estime qu'il y aurait 650 à 700 Denormandie par an dont seule une partie serait occupée par des jeunes. Le dispositif ne concerne pas spécifiquement les villes étudiantes, ce qui le rend encore plus marginal en matière de logements étudiants.

La mise en place d'un véritable statut du bailleur privé apparaît donc comme une priorité, comme l'avait déjà souligné la commission des affaires économiques du Sénat au printemps 2024 et comme le recommande le récent rapport de MM. Daubresse et Cosson86(*).

Pour les rapporteurs, aucun segment du logement locatif « abordable » ne doit être négligé.

Le Gouvernement s'est récemment engagé dans un plan de développement du logement intermédiaire. S'agissant des jeunes, le logement locatif intermédiaire peut constituer une solution intéressante, à condition de proposer de petites surfaces accessibles financièrement. Le régime fiscal du « LLI institutionnel », soit l'investissement des personnes morales dans des logements destinés au logement de ménages répondant à des plafonds de ressources réglementaires, offre plusieurs avantages :

- l'application d'un taux réduit de TVA de 10 % pour la construction ;

- le bénéfice d'une créance d'impôt sur les sociétés assise sur le montant de taxe foncière, pour une durée de 20 ans.

Depuis 2024, ce régime fiscal s'étend aux logements meublés ainsi qu'aux résidences services.

* 65 Rapport d'information sur les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l'accession à la propriété, n° 1536, déposé le mercredi 19 juillet 2023.

* 66 Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

* 67 Article 81 bis du code général des impôts.

* 68 Cour des comptes, La contemporanéisation du versement des aides personnelles au logement, observations définitives, 29 janvier 2025.

* 69 Cnaf, Bilan de l'application de la réforme des APL, février 2022.

* 70 Banque de France, Billet n° 302, Aides au logement, un moindre effet haussier sur les loyers si l'offre s'ajuste, Céline Grislain-Letrémy, Corentin Trevien, mis en ligne le 30 janvier 2023.

* 71 Ibid.

* 72 Elle est également accessible aux jeunes de plus de 30 ans sous conditions de ressources.

* 73 L'APAGL ne dispose pas de données pour eux puisqu'ils disposent d'un loyer d'éligibilité forfaitaire.

* 74 En prenant en compte les publics de moins de 30 ans ayant bénéficié de la garantie via l'intermédiation locative (37 % de ces bénéficiaires).

* 75 Article 40 de la loi Élan.

* 76 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 77 Encadrement des loyers : les résultats sont là !, Ville de Paris, Actualité, Mise à jour le 13/06/2025.

* 78 Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer.

* 79 CAA de Bordeaux, 1re chambre, 06/07/2023, 22BX01 135, Inédit au recueil Lebon.

* 80 Contributions écrites de la DHUP et d'Action logement.

* 81 https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230 707 716.html

* 82 Loi n° 2024 1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.

* 83 Rapport n° 675 sur le projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables (2023-2024), déposé le 5 juin 2024.

* 84 Rapport septembre 2024 sur l'insertion des jeunes, Institut Paris Région.

* 85 Question écrite n° 11 103 : Conditions d'accès au bail mobilité, de M. Inaki Echaniz.

* 86 Rapport de Marc-Philippe Daubresse et de Mickaël Cosson « Pour une relance durable de l'investissement locatif », juin 2025.