OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Alors que le programme « Petites villes de demain » (PVD) lancé en 2020 arrivera à échéance en mars 2026 - sous sa forme actuelle1(*)-, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a souhaité en évaluer la mise en oeuvre à travers une mission d'information.

Dresser un bilan approfondi et territorialisé du dispositif national après cinq ans de mise en oeuvre et proposer un cap pour les lendemains de PVD : telle a été la mission confiée aux deux rapporteurs, Louis-Jean de Nicolaÿ et Nicole Bonnefoy. Le programme PVD a déjà fait l'objet d'évaluations quantitatives à l'échelle nationale effectuées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la Banque des territoires - deux opérateurs au coeur de sa mise en oeuvre - selon une approche essentiellement quantitative. Afin de compléter ces éléments statistiques d'un regard plus qualitatif et fidèle à l'identité du Sénat, la mission d'information s'est attachée à évaluer la mise en oeuvre de PVD à partir du vécu des collectivités territoriales, à commencer par les élus locaux et leurs chefs de projet. Dès lors, cette initiative s'inscrit pleinement dans la nouvelle forme de « contrôle de proximité » que le Sénat entend développer, au plus près des réalités du terrain2(*).

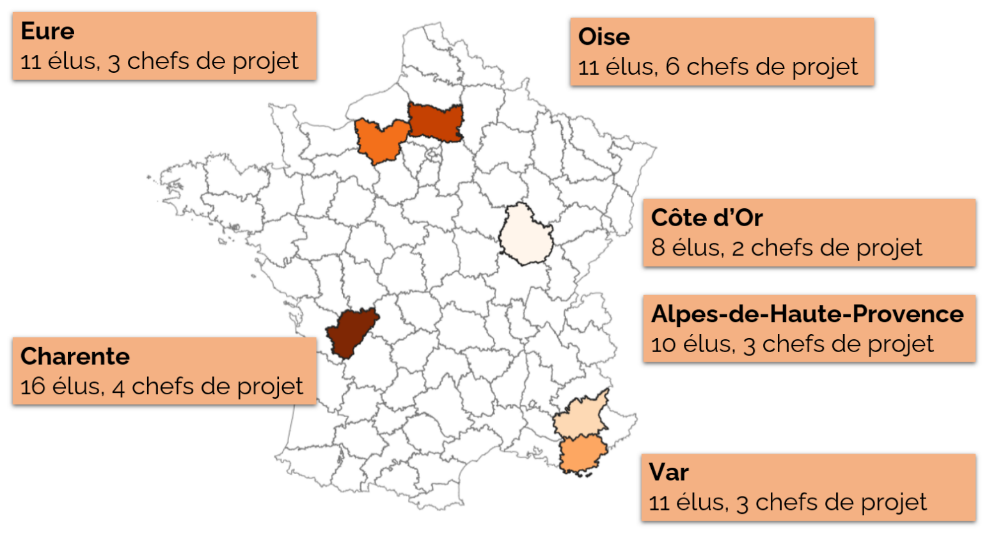

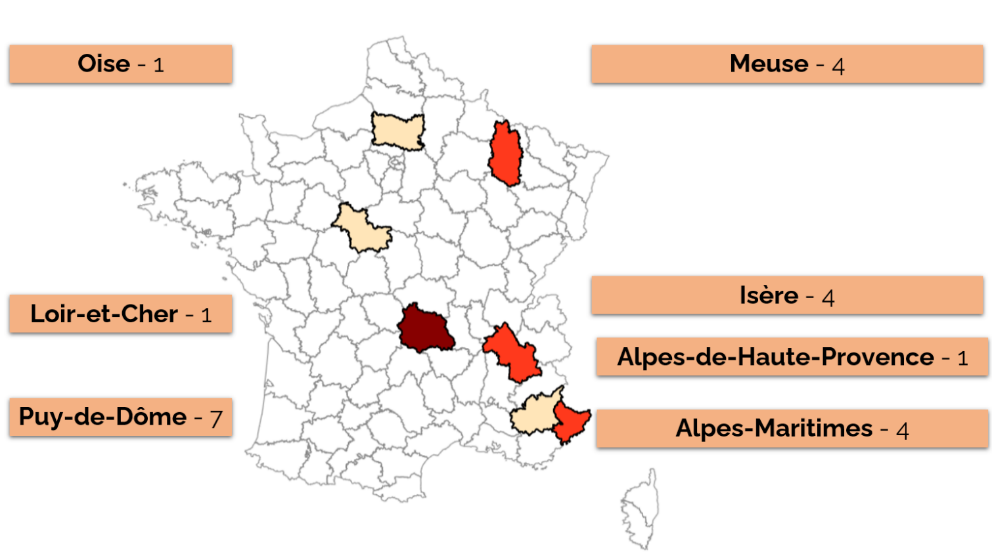

Pour ce faire, en parallèle des auditions organisées au Sénat3(*), des déplacements dans six départements leur ont permis de prendre le pouls des territoires, en allant à la rencontre des acteurs qui sont en première ligne dans la mise en oeuvre du dispositif et en étudiant des projets d'aménagements PVD. Ils ont par ailleurs recueilli la contribution écrite d'élus locaux issus de sept départements différents faisant état de leur retour d'expérience sur le dispositif. Les cartographies ci-après présentent les départements ainsi représentés dans les travaux de la mission d'information.

Déplacements réalisés par la mission d'information

Contributions écrites d'élus locaux

recueillies

par la mission d'information

Au total, la mission a ainsi pu recueillir le témoignage de près de 90 élus locaux et de plus de 20 chefs de projet.

I. LA CONCEPTION DU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » : UN DISPOSITIF PARTENARIAL POUR REVITALISER LES PETITES CENTRALITÉS

A. POURQUOI CE PROGRAMME ? LA GENÈSE

Le 19 septembre 2019, lors de l'ouverture du Congrès de l'Association des petites villes de France (APVF), Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait annoncé l'élaboration d'un programme d'aide à la revitalisation pour les petites communes, en lien avec Jacqueline Gourault, alors ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Le programme « Petites villes de demain » (PVD) a été lancé le 1er octobre 2020 pour soutenir les communes de moins de 20 000 habitants en situation de fragilité grâce à un accompagnement en ingénierie dans la réalisation de leurs projets structurants. Son objectif est double : conforter le rôle de centralité de ces communes, au profit des territoires ruraux avoisinants, et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques, environnementaux et sociaux à venir. Ce programme traduit l'un des 181 engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de l'Agenda rural4(*) de 2019, qui a été complété et prolongé par le plan France ruralités lancé en juin 2023.

Ce dispositif, piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et dont le déploiement est prévu pour six ans, est inspiré du programme de redynamisation « Action coeur de ville » lancé en 2018 dédié, quant à lui, à l'échelon démographique supérieur, soit aux villes moyennes.

Le programme « Action coeur de ville », dispositif « grand frère » de PVD

Piloté par l'ANCT, le programme « Action coeur de ville » (ACV) a été lancé en 2018 pour cinq ans afin d'améliorer la vie quotidienne des habitants des villes moyennes et de conforter leur rôle moteur dans le développement territorial. Il s'agit d'un programme transversal, dont l'objectif principal est de fournir aux villes moyennes des outils juridiques, financiers et fiscaux pour soutenir la redynamisation de leurs centres-villes. 243 villes jouant un rôle de pôle d'attractivité étaient bénéficiaires de ce programme au 4e trimestre 2024.

ACV a été conçu selon une logique ascendante et un mode de gestion étatique déconcentré et décentralisé : ce dispositif d'accompagnement des villes moyennes dans la conduite de leurs projets de revitalisation repose sur le co-financement d'un chef de projet par l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et des conventions transversales passées avec des partenaires financiers et opérationnels multiples (la Caisse des dépôts et consignations, Action logement, l'Anah, le Cerema, le CNFPT, l'Anru et l'Ademe notamment).

Alors qu'il devait initialement s'achever en 2023, le programme ACV a été prolongé pour la période 2023-2026. Dans le cadre de cette nouvelle phase, le périmètre d'action du programme a été élargi aux entrées de ville et aux quartiers de gare, avec un accent mis sur la transition écologique et l'adaptation face au changement climatique (verdissement, sobriété foncière, lutte contre l'étalement urbain, évolution des mobilités, etc.).

Le programme ACV a fait l'objet d'une mission d'évaluation de l'Assemblée nationale, dont les travaux se sont achevés le 25 juin 20255(*).

D'après le site internet de l'ANCT, on dénombrait 2 099 communes de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité en 2020, pour un territoire d'influence couvrant 38 % de la population française.

Tandis que ces communes présentent de nombreux atouts et assurent des fonctions essentielles pour la population de leur bassin de vie grâce à la mise à disposition de services et équipements, nombre d'entre elles présentent des fragilités (déprise commerciale, déclin et vieillissement démographique, vacance de logements ou offre de logement inadaptée, dégradation du bâti ancien, etc.), accentuées par les phénomènes d'urbanisation. Elles sont en outre caractérisées par un manque de ressources en matière d'ingénierie technique et administrative et un accès difficile aux financements, rendant complexe la conception et la conduite de projets de revitalisation.

Les discours ayant présidé au lancement de PVD témoignent d'une volonté de remédier à ces vulnérabilités, tout en mettant en avant la place des petites centralités dans le maillage territorial en milieu rural et en développant les liens d'interconnaissance et de confiance avec l'État, ses services et ses opérateurs.

Extrait du dossier de présentation du programme « Petites villes de demain » (octobre 2020) - Propos de Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales

« Les petites villes occupent une place à part dans le coeur des Français. Ces centralités de moins de 20 000 habitants constituent en effet, pour des millions de nos concitoyens, la trame de leur existence quotidienne. Depuis plusieurs années, elles sont déjà le support de nombreux projets et innovations qui réinventent le visage de notre pays. Aujourd'hui, alors que le Premier ministre a annoncé un Plan de relance d'une ampleur considérable, particulièrement ambitieux pour les territoires, le programme “Petites villes de demain” va être un formidable accélérateur des transitions territoriales, notamment en termes d'écologie et de résilience.

Ces “Petites villes” disposent en effet de nombreux atouts, régulièrement mis en avant par nos concitoyens. Je pense notamment à la qualité de vie, la souplesse d'organisation, la capacité à fédérer les acteurs locaux ou encore la proximité avec la nature. Tous ces facteurs d'attractivité ont d'ailleurs été particulièrement soulignés depuis le début de la crise sanitaire qui frappe notre pays. Ces dernières années, cependant, un certain nombre d'entre elles ont rencontré des difficultés, incarnées souvent par la conjugaison d'une difficulté d'accès aux services publics, à la vacance commerciale et à une consommation excessive de terres agricoles. [...]

Aussi, dans le cadre de la “nouvelle donne territoriale” appelée de ses voeux par le Président de la République, nous avons conçu main dans la main, avec les territoires concernés, un programme d'action très ambitieux pour revitaliser mille premières centralités. Ce dernier incarne la méthode que nous mettons en place depuis 2017, et que j'appelle le “ sur-mesure”, ou le “cousu-main”, en articulant une offre nationale - à commencer par des moyens conséquents : 3 milliards d'euros pour les six prochaines années - et locale, au plus près des réalités concrètes et des besoins des territoires. D'autant que, dans beaucoup d'endroits, les collectivités, et au premier chef les régions et les départements, ont déjà développé des actions d'accompagnement.

C'est d'ailleurs le premier programme porté en propre par l'Agence nationale de cohésion des territoires, créée le 1er janvier 2020, pour accompagner en ingénierie les territoires dans leurs projets. Les préfets, qui sont les délégués territoriaux de l'Agence, ont pleinement vocation à être accompagnateurs et facilitateurs, aux côtés des porteurs de projet. [...} ».

En pratique, le dispositif PVD vise à soutenir la revitalisation de ces communes à travers trois axes :

· un soutien en ingénierie, en particulier à travers le co-financement par l'État d'un poste de chef de projet jusqu'à 75 % ;

· des financements sur des mesures thématiques ciblées, en fonction du projet de territoire ;

· l'accès au réseau « Club petites villes de demain » pour favoriser le partage d'expériences.

L'État met en avant cinq objectifs guidant son action dans le programme PVD6(*) :

· « partir des territoires et de leur projet : l'État n'impose pas sa vision » ;

· « apporter une réponse sur- mesure » : éviter les réponses standardisées au profit de réponses adaptées à chaque territoire ;

· « mobiliser davantage de moyens et rechercher des formes nouvelles d'intervention » : mobiliser les ressources des partenaires nationaux et permettre aux préfets d'être des facilitateurs aux côtés des chefs de projets ;

· « combiner approche nationale et locale » : l'État tient compte des actions d'accompagnement existant déjà sur les territoires, pour articuler l'offre nationale et locale ;

· « se donner du temps, [soit] six ans à compter du renouvellement municipal ».

* 1 Sa reconduction a été annoncée pendant les travaux de la mission d'information, le 13 juin 2025, par le Premier ministre d'alors, François Bayrou. Toutefois, à l'heure de l'achèvement du présent rapport d'information, aucune modalité concrète de cette reconduction n'a encore été évoquée et il n'est pas possible d'entrevoir quels pourraient être les contours de l'éventuelle postérité de ce programme.

* 2 Communication du Bureau du 25 janvier 2024.

* 3 Voir liste des personnes entendues.

* 4 La mesure n° 23 de l'Agenda rural visait à « lancer un plan en faveur de la revitalisation des petites villes et bourgs-centres ».

* 5 Rapport d'information n° 1647 (XVIIème législature) du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, 26 juin 2025.

* 6 Source : Dossier de présentation PVD, octobre 2020, Gouvernement/ANCT.