B. COMMENT CE PROGRAMME A-T-IL ÉTÉ CONÇU ? LE LANCEMENT

1. Une approche « bottom-up » (ascendante) : partir des territoires pour concevoir des projets de revitalisation

Le dispositif PVD est guidé par une approche sur mesure : il s'agit de sortir de la logique d'appel à projet pour favoriser l'émergence et accompagner des projets locaux, partant des territoires. Dès lors, l'État se positionne comme un facilitateur chargé d'accompagner les stratégies définies par les communes en fonction de leurs besoins.

Cette méthode de travail ascendante s'est traduite dès l'étape de la désignation des communes bénéficiaires du programme ainsi que, plus tard, au moment de la phase de conception de leurs projets.

· Les communes bénéficiaires ont été désignées par les préfets de département, à l'issue d'un processus en trois étapes.

Tout d'abord, un pré-ciblage des communes exerçant des fonctions de centralités intermédiaires et présentant des signes de fragilité a été établi, sur la base des résultats d'une étude réalisée par l'ANCT, le Centre d'économie et de sociologie appliquées à la recherche (Cesaer) et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae)7(*). Cette étude classe les communes françaises selon cinq niveaux de centralité, en fonction de la diversité des équipements présents et à partir de la base permanente des équipements de l'Insee.

À partir de ces éléments, une pré-liste de communes a été transmise aux préfets afin qu'ils affinent cette sélection. Une instruction leur a également été transmise, précisant la cible nationale envisagée (1 000 collectivités) ainsi que des objectifs par région, tenant compte du poids démographique des départements. Les préfets étaient invités à privilégier les communes de moins de 20 000 habitants, ayant un niveau de centralité et ne bénéficiant pas du programme « Action coeur de ville ». Une attention particulière devait en outre être portée aux communes déjà engagées dans des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et à celles bénéficiant du dispositif expérimental de revitalisation des centres-bourgs8(*).

Ainsi, les préfectures ont été amenées à préciser le pré-ciblage réalisé au niveau national, à partir de leur expertise de terrain et à la suite de procédures consultatives.

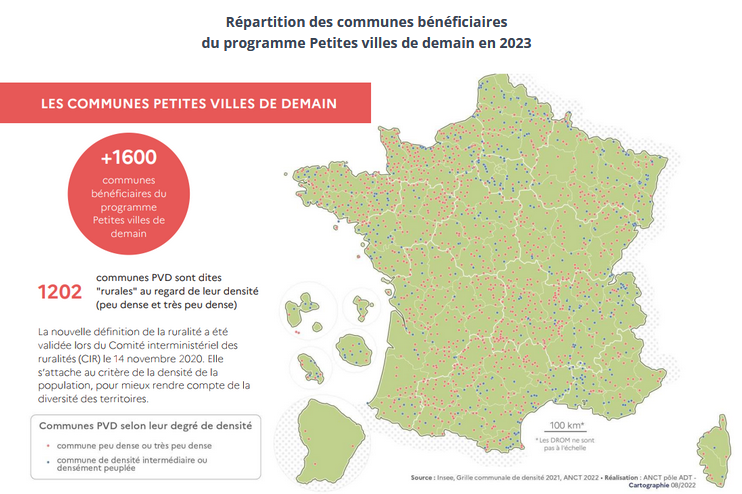

En définitive, afin de tenir compte des propositions des préfets, l'objectif initial de 1 000 communes a été revu à la hausse : 1 646 communes au total ont été désignées, représentant 7,3 millions d'habitants. 73 % de ces communes sont des communes rurales au sens de l'Insee.

Les données transmises par l'ANCT révèlent les particularités des communes PVD par rapport aux communes bénéficiaires du dispositif ACV. Tandis que les communes ACV appartiennent majoritairement aux catégories urbaines (67 % sont des centres urbains intermédiaires), les communes PVD ont des profils davantage différenciés : ainsi, 15 % sont des communes rurales à habitat dispersé ou très dispersé, 58 % des bourgs ruraux et 20 % des petites villes ou ceintures urbaines. Les communes PVD se caractérisent en outre par un dynamisme démographique et économique plus faible que les communes ACV, et un indice de vieillissement de la population supérieur. Elles sont en grande majorité (73 %) des petites polarités mixtes ou industrielles ou artisanales, tandis que 14 % sont des ruralités touristiques, 8 % des ruralités productives et 5 % des ruralités résidentielles.

La carte ci-après présente la répartition des communes bénéficiaires de PVD en 2023, selon leur degré de densité.

Source : rapport général tome III

Annexe 6 (2023-2024) du rapporteur spécial Bernard Delcros

sur

la mission « Cohésion des territoires » (PLF

pour 2024), 23 novembre 2024

· PVD vise à apporter des réponses sur- mesure aux problèmes rencontrés dans chaque territoire : la mise en oeuvre de cette différenciation, qui nécessite d'identifier les enjeux propres à chaque commune afin de définir une réponse adaptée, repose sur un travail étroit entre le maire et son chef de projet « PVD ».

Le dispositif PVD permet aux communes labellisées de bénéficier d'un co-financement de l'État pour recruter un chef de projet (ANCT, Banque des territoires et Agence nationale de l'habitat) à hauteur de 75 % de son coût annuel.

Les chefs de projet sont la cheville ouvrière de la mise en oeuvre du programme : ils ont pour principales missions d'aider à la conception du projet territorial de revitalisation, de le mettre en oeuvre, d'en organiser le pilotage et d'en assurer l'animation avec les différents partenaires et, enfin, de contribuer à la mise en réseau des communes PVD au niveau local et national. Dès lors, ils sont amenés à travailler en « mode projet », en faisant collaborer de façon transversale différents services, opérateurs et partenaires publics et privés.

Le mode projet, qu'est-ce que c'est ?

Le mode projet est une méthode de travail permettant de mobiliser, de manière transversale, plusieurs services et acteurs peu habitués à travailler ensemble afin de mettre en oeuvre des projets complexes et ce, dans un objectif, un périmètre et une temporalité précis.

Il repose sur une méthodologie définie, qui implique notamment :

- une phase de « pré-cadrage » destinée à identifier le but à atteindre. Il s'agit, à partir de travaux de collecte d'informations, de réflexion et de dialogue, de parvenir à clarifier les attentes des acteurs et d'identifier un objectif précis et cohérent, et de faire une première évaluation des ressources à mobiliser. Des techniques favorisant la co-construction sont à privilégier pour garantir la convergence de l'objectif avec les besoins exprimés par les acteurs. Cette étape peut conduire à l'élaboration d'un cahier des charges formalisant l'intention du projet et sa viabilité ;

- la mise en place d'une gouvernance adaptée. Le mode projet nécessite l'intervention coordonnée d'acteurs dotés de différentes compétences ; dès lors, il implique la mise en place d'instances de pilotage et la clarification préalable des périmètres d'intervention de chacun. Le commanditaire et le chef de projet sont au coeur de cette gouvernance : le premier est le porteur de la vision stratégique et le décisionnaire ; le second est responsable de la réalisation du projet et rend compte régulièrement au commanditaire. Le chef de projet est amené à coordonner et valoriser les différentes expertises et à animer le collectif entourant le projet ;

- la définition d'un calendrier précis de réalisation du projet, adapté aux objectifs.

Source :

Diffuser

la culture du mode projet dans la fonction

publique,

ministère de l'action et des comptes

publics, édition 2019

Afin de les outiller au mieux sur la gestion en « mode projet », une formation initiale dédiée a été proposée aux chefs de projet par l'ANCT, en partenariat notamment avec l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et la Banque des territoires.

Cette méthode de travail conduit à conférer au chef de projet un positionnement transversal dans l'organisation administrative de la collectivité.

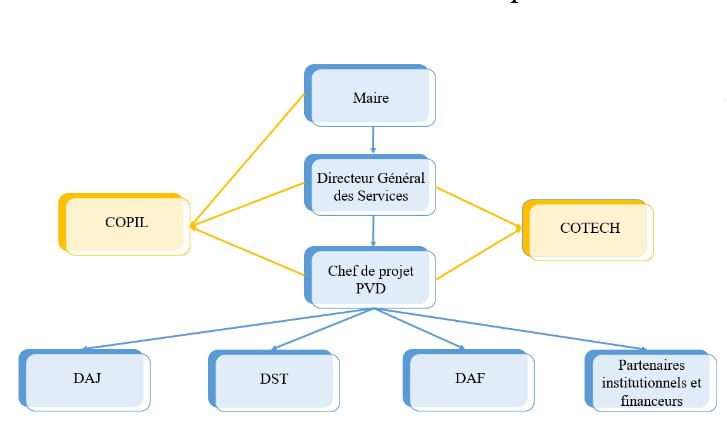

Le positionnement du chef de projet au sein d'une collectivité PVD

Le chef de projet, chargé du pilotage et de l'animation du projet territorial, bénéficie à ce titre d'un positionnement hiérarchique transversal qui lui permet d'assurer une fonction de secrétaire exécutif de la comitologie PVD. Cette dernière est classiquement constituée d'un comité de pilotage stratégique qui fixe les orientations générales du projet et rend les arbitrages (Copil), et d'un comité technique chargé de structurer le projet dans le détail et de soumettre au Copil les arbitrages (Cotech).

Dans cette configuration, le chef de projet est placé auprès du directeur général des services (DGS) avec une interface transversale, en interne, sur l'ensemble des directions de la collectivité, et en externe, auprès des interlocuteurs institutionnels, comme le figure ci-après un exemple d'organigramme PVD :

Source : rapport d'activité annuel de

Mme Hélène Pérez,

cheffe de projet PVD de la

commune de Ponte-Saint-Maxence dans l'Oise

2. PVD : un dispositif reposant sur un cadre contractuel

Le programme PVD prend appui sur la signature de conventions transversales avec l'État et ses partenaires, qui permettent de formaliser des partenariats et de bénéficier de dispositifs fiscaux.

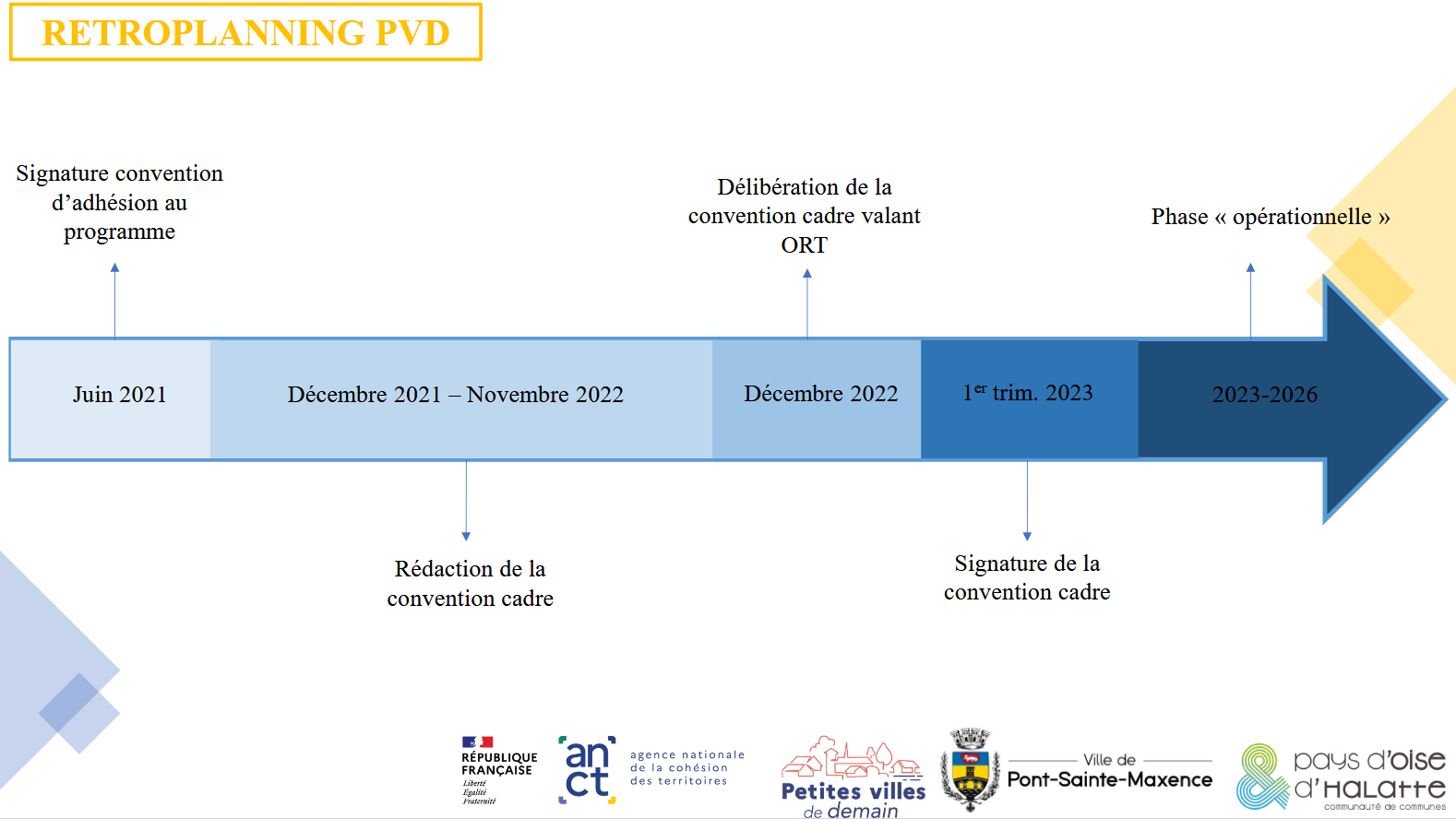

Deux étapes contractuelles importantes jalonnent la mise en oeuvre du dispositif au niveau local :

- en début de processus, la signature d'une convention d'adhésion actant l'engagement des collectivités bénéficiaires et de l'État dans le programme PVD : cette étape permet à la collectivité d'engager l'élaboration ou la consolidation de son projet de territoire et de bénéficier du co-financement d'un poste de chef de projet ;

- la signature d'une convention-cadre formalisant le projet de territoire qui vaut opération de revitalisation du territoire (ORT)9(*) au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette convention permet, sur la base d'un diagnostic, d'une stratégie de revitalisation et d'un plan d'actions élaboré au préalable, de formaliser l'engagement des différents partenaires (État, opérateurs, collectivités territoriales, partenaires privés) et les moyens associés. En principe, elle doit être signée dans les 18 mois suivant la signature de la convention d'adhésion.

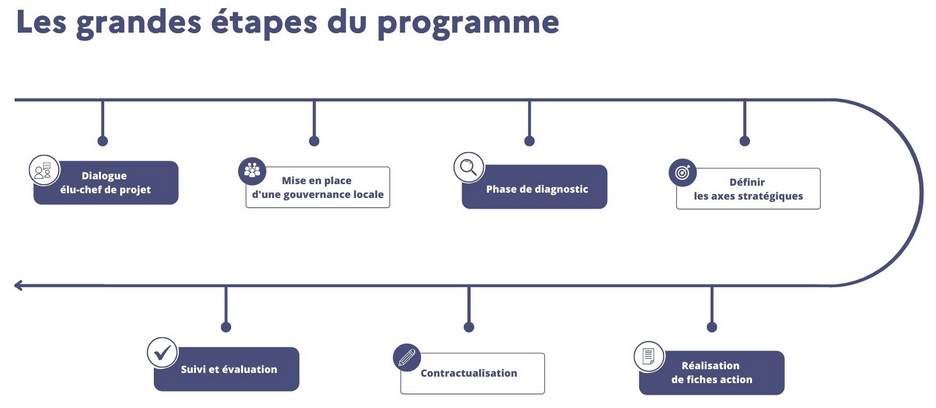

Les grandes étapes de la mise en oeuvre du programme PVD dans une commune labellisée

- Extrait du site internet de l'ANCT -

1. Dialogue entre l'élu et le chef de projet

En étroite collaboration avec l'exécutif de la commune et de l'intercommunalité, le chef de projet conduit l'élaboration d'une stratégie globale et opérationnelle visant à améliorer la qualité de vie des habitants et à accompagner le territoire dans sa transition écologique en prenant en compte ses besoins spécifiques. Il en assure la concrétisation en pilotant la mise en oeuvre du plan d'actions qui en découle, en lien avec les partenaires.

2. Mise en place d'une gouvernance locale

Le programme PVD obéit à une logique déconcentrée et décentralisée : c'est au niveau local que sont élaborés et validés les soutiens aux projets, dans le respect des règles de gestion des partenaires. Il est demandé aux collectivités de mettre en place deux types d'organisation au niveau local :

Un comité de projet : c'est le comité de pilotage au niveau intercommunal. Il valide la stratégie d'action et les documents, permet aux acteurs de se coordonner et pilote l'avancement du projet.

Sous la présidence des élus, il réunit périodiquement les signataires de la convention d'adhésion : représentants de la ou des commune(s) bénéficiaire(s) et de l'intercommunalité (élus, chef de projet, services), le préfet de département, avec les services techniques mobilisés, ainsi que les représentants désignés par les financeurs. En fonction des configurations locales, ce comité inclura tout autre acteur local pertinent et engagé dans le projet de revitalisation, de manière permanente ou suivant les ordres du jour (notamment chambres consulaires, associations et représentants des commerçants, établissements publics, investisseurs locaux, acteurs immobiliers, etc.).

Des « comités participatifs » représentant les habitants des territoires concernés pourront être mobilisés pour accompagner la co-construction du projet, notamment en recueillant les propositions et avis de la population et des acteurs de la société civile (associations, entreprises, etc.) dans sa conception et son déploiement.

Lorsque les communes et EPCI ont déjà mis en place une instance de pilotage dans le cadre de dispositifs locaux de soutien à la revitalisation, ces dernières pourront s'appuyer sur cette instance qui tiendra alors lieu de comité de projet « Petites villes de demain » (et élargir sa composition au besoin pour intégrer l'ensemble des partenaires signataires de la convention). Les acteurs associés à la gouvernance locale sont a minima :

- les exécutifs de la commune et de l'intercommunalité (EPCI) ;

- le chef de projet « Petites villes de demain » ;

- le préfet de département, délégué territorial de l'ANCT, ou son représentant ;

- les autres signataires de la convention d'adhésion.

Suivant les configurations locales, pourront également être associés :

- les partenaires associés au programme : agences, chambres consulaires, établissements publics, etc. ;

- les organismes de logement social intervenant sur la commune ;

- des acteurs privés et associations pouvant être impliqués dans le projet ;

- des « comités participatifs » représentant les habitants ;

- tout autre acteur local jugé pertinent.

Une équipe projet : sous la supervision du chef de projet, elle assure la mise en oeuvre du projet à mener (le bon déroulement et enchaînement des différentes opérations), la maîtrise d'ouvrage de certaines actions et la coordination des maîtres d'ouvrage pour d'autres actions. Elle regroupe les différents acteurs techniques du projet (chef de projet, services techniques municipaux et intercommunaux) et anime les réunions / comités techniques thématiques. Cette équipe s'appuie sur les experts techniques mobilisés au sein des services déconcentrés de l'État et des partenaires.

3. Phase de diagnostic

La réalisation d'une phase de diagnostic est un moment clé de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Elle résume les principales caractéristiques du territoire et les enjeux auxquels le programme Petites villes de demain pourra répondre. Elle vise à identifier les processus localement à l'oeuvre dans la dévitalisation du territoire pour identifier les leviers d'action.

Ce diagnostic est bien entendu spécifique à chaque territoire en fonction de son histoire, de ses forces, ses faiblesses et ses potentialités, la géographie de ses acteurs locaux, son potentiel économique, mais aussi ses dépendances, ses menaces et ses vulnérabilités. Le diagnostic s'appuiera en tant que de besoin sur les documents d'urbanisme et de planification déjà existants (Scot, Plui, SPR, PCAET, PAT...).

Le diagnostic peut s'appuyer par exemple sur :

- des données quantitatives et qualitatives existantes (Insee, Observatoires des territoires, DGF, Dataviz PVD, portail l'environnement en France, observatoires régionaux, les données « Parc privé potentiellement indigne » (PPPI) ou fiches de synthèse du parc privé de l'Anah...) sur le territoire, en particulier sur les informations concernant l'emploi, l'offre de mobilité, le bâti, l'économie, etc. ;

- une ou des cartographies illustrant les différentes problématiques ;

- une expertise architecturale, urbanistique et/ou paysagère ;

- une synthèse des démarches stratégiques engagées (les projets existants aux différents niveaux territoriaux et les contractualisations passées) ;

- l'identification d'initiatives structurantes, publiques comme privées, sur le territoire ;

- ou nécessiter la conduite d'études spécifiques qui peuvent faire l'objet de financements dans le cadre du programme.

4. Définir les axes stratégiques

Sur la base du diagnostic, il convient de déterminer un projet partagé et cohérent du territoire au regard de ses priorités, avec une approche transversale et intégratrice des enjeux. Le projet territorial pourra évoluer et être complété.

Les axes stratégiques doivent prendre en compte :

- les priorités et enjeux du territoire (habitat, vacance commerciale, implantation de services publics, emploi...) ;

- les orientations du contrat de relance et transition écologique dans lequel le territoire s'inscrit ;

- des objectifs transversaux de transition écologique et de cohésion territoriale ;

- les secteurs stratégiques et d'intervention prioritaires dans la perspective d'établir le périmètre de l'ORT.

Chaque axe stratégique comprend :

- une description des enjeux auxquels cet axe répondra, et des partenaires mobilisés ;

- des indicateurs de mise en oeuvre et de résultat ;

- la précision de l'échelle concernée s'il y a lieu.

5. Établir un plan d'action opérationnel

À partir des axes stratégiques définis, la collectivité, des acteurs territoriaux et les partenaires établissent un plan d'action opérationnel en identifiant des projets à soutenir et à mettre en oeuvre sur le territoire. Le plan d'action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions. Il définit le ou les périmètres en fonction des thématiques, le programme global, un calendrier prévisionnel et la maquette financière correspondante.

6. Réaliser des fiches-action

Les actions du programme « Petites villes de demain » sont décrites dans des « fiches-action », rassemblées dans le plan d'action qui est évolutif, et examinées en comité de projet. Elles ont vocation à alimenter directement le plan d'action du CRTE du territoire concerné.

7. La contractualisation

« Petites villes de demain » est un programme pluriannuel et global. Il permet une accélération et un renforcement des actions planifiées et menées dans le cadre de contractualisations territoriales, et en particulier les opérations de revitalisation de territoire (ORT) et des contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Ainsi, la convention « Petites villes de demain » ne constitue pas un outil de contractualisation supplémentaire, mais vient enrichir, et le cas échéant, initier la contractualisation entre l'État et la collectivité.

Pour les communes et intercommunalités bénéficiaires et leur EPCI, la démarche d'accompagnement donne lieu à la signature d'une convention d'adhésion, puis à la signature d'une convention-cadre, valant opération de revitalisation du territoire (ORT). Signée par la (ou les) commune(s) bénéficiaire(s) du programme, la ville principale de l'EPCI, et l'EPCI, l'État, les collectivités locales qui le souhaitent (régions, départements) et les partenaires associés au programme, et éventuellement la Banque des territoires, cette convention-cadre acte les engagements respectifs des partenaires.

En pratique, plusieurs années sont généralement nécessaires pour clore la phase contractuelle, comme en témoigne l'exemple figurant ci-après de la commune de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise.

Source : document transmis à la

mission d'information

par la cheffe de projet de Pont-Sainte-Maxence dans

l'Oise

Les projets de territoire doivent en outre s'inscrire dans les Contrats pour la réussite de la transition écologique (CRTE) - anciennement nommés contrats de relance et de transition écologique - dont la coordination nationale est assurée par l'ANCT. Également lancés en 2020 pour six ans, les CRTE ont vocation à être le cadre privilégié de territorialisation de la planification écologique. Cette articulation est, en principe, précisée dans la convention-cadre PVD.

3. Une gouvernance multi-partenariale associant les échelles nationale et locale

La gouvernance de PVD articule un pilotage au niveau national et une comitologie sur laquelle s'appuie son déploiement au niveau local.

· La mise en oeuvre de PVD est pilotée par l'ANCT, par l'intermédiaire de ses délégués territoriaux, les préfets de département, chargés de jouer un rôle de facilitateur pour accompagner les porteurs de projet au niveau local.

Le programme repose sur un fonctionnement partenarial à travers l'implication de nombreux opérateurs de l'État sur le plan financier et opérationnel :

- s'agissant du financement de PVD, outre de multiples ministères, sont impliqués l'ANCT, la Banque des territoires, l'Anah, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et l'Ademe ;

- s'agissant de la réalisation des projets, des dizaines d'opérateurs sont engagés dans le programme (notamment 'l'Association des petites villes de France, 'l'Autorité des marchés financiers, la CCI France, la CMA France, la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la Fondation du patrimoine, le Cerema, etc.) à travers la mise à disposition d'une offre de services ou encore la production de ressources destinées aux chefs de projets et aux élus locaux (modules de formation, participation au club PVD national ainsi qu'à des évènements nationaux et à des webinaires, etc.).

L'engagement des partenaires dans la mise en oeuvre de PVD

- L'exemple du Cerema -

Dans le cadre de l'appui national au programme, le Cerema assure des actions de formation et un accompagnement en ingénierie au profit des communes labellisées PVD.

S'agissant de la formation, l'offre du Cerema, destinée aux chefs de projets et aux élus locaux, comprend un socle initial et des modules complémentaires. Le socle de formation initial avait vocation à outiller les chefs de projets dans la phase de prise de fonctions ainsi que sur des sujets techniques de développement territorial, en lien avec la revitalisation (connaissance de l'écosystème local, construction d'un projet de territoire appuyé sur un diagnostic, méthodologie de la gestion de projet, connaissance des outils opérationnels et offre d'ingénierie des partenaires du programme PVD). Un module a été proposé en format webinaire national en deux sessions en juin 2021 et janvier 2022. Concernant les modules complémentaires, le Cerema a déployé des séquences thématiques sous un format webinaire en 2022 (réaménagement des espaces publics ; santé et aménagement ; attractivité immobilière des petites villes), 2023 (nature et biodiversité dans les coeurs de ville ; sobriété foncière) et 2025 (résilience des territoires). L'offre de formation du Cerema, de même que celle des autres partenaires du programme, est diffusée dans un guide de la formation PVD, diffusé par l'ANCT.

S'agissant de l'accompagnement des collectivités, au 30 avril 2025, 239 missions d'ingénierie avaient été réalisées par le Cerema auprès de 210 communes et EPCI PVD, correspondant à près de 4 000 jours d'intervention et pour un montant évalué à 1,6 M€. Les accompagnements ont concerné les thématiques suivantes : les mobilités, l'aménagement des espaces publics, la construction du projet de territoire, la nature en ville, la résilience des territoires, la sobriété foncière et les friches et les bâtiments.

Le Cerema intervient majoritairement dans la phase amont des projets, dans la construction de la stratégie territoriale et dans la conception du projet. Il intervient également, de manière plus ponctuelle, dans la phase pré-opérationnelle des projets, par exemple sur la faisabilité économique d'une opération d'aménagement en recyclage foncier.

En principe, les interventions du Cerema en matière d'accompagnement s'inscrivent dans la convention-cadre « ANCT-Cerema », qui définit le périmètre d'intervention, les modalités de coordination et d'appui en ingénierie et la répartition des financements. Ces interventions font l'objet d'un co-financement de l'ANCT une fois instruites et validées par celle-ci.

Néanmoins, depuis le changement de gouvernance du Cerema en 2023 à la suite de la loi dite « 3DS »10(*) de 2021, des collectivités labellisées PVD et adhérentes de cette instance sont amenées à solliciter le Cerema directement pour des missions d'accompagnement ou d'expertise, en dehors de la convention passée avec l'ANCT. Cette évolution témoigne d'un renforcement de la visibilité de l'ingénierie mise à disposition par cet acteur au profit des collectivités territoriales.

Source : réponses du Cerema au questionnaire écrit des rapporteurs

Les principaux partenaires nationaux sont réunis dans un comité de pilotage opérationnel (Copo) sous l'égide de l'ANCT.

Au niveau local, outre les acteurs précités, le programme bénéficie de l'implication de partenaires volontaires, qu'il s'agisse de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes) ou d'opérateurs locaux (établissements publics fonciers et agences d'urbanisme notamment). À titre d'exemple, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) constituent souvent des partenaires privilégiés des communes PVD compte tenu de leur connaissance fine des territoires et de leur expertise transversale et polyvalente.

Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de

l'environnement (CAUE) :

un exemple emblématique

d'ingénierie territoriale de proximité

Les Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) sont des structures associatives d'ingénierie territoriale à l'échelle départementale, ayant pour mission d'intérêt public la promotion de la qualité du cadre de vie. Créés par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ce sont désormais 92 CAUE qui couvrent la quasi-totalité du territoire national, métropolitain comme ultramarin.

Les CAUE mènent des actions transversales d'information, de conseil ou de sensibilisation dans divers domaines, tels que l'architecture et l'urbanisme, ainsi que l'environnement et le paysage. Leurs interventions, qui sont réalisées à titre gratuit, s'adressent aussi bien aux porteurs de projets publics et privés qu'aux professionnels. Ils proposent ainsi aux territoires un accompagnement neutre et indépendant, couvrant des thématiques variées telles que la sobriété foncière, la rénovation énergétique, la revitalisation des centres-bourgs, la renaturation ou encore les mobilités.

La FNCAUE (Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) note néanmoins une « implication très variable » des CAUE dans le cadre de PVD. Dans certains cas, l'implication faible ou tardive du CAUE a pu résulter, selon la FNCAUE, d'un manque de connaissance de l'écosystème institutionnel de la part des chefs de projet, accentué par un important phénomène de « turnover » les concernant. S'agissant des modalités de leur implication, cet acteur indique :

« Généralement, les CAUE participent aux instances PVD, donnent des avis techniques sur le fond des projets voire fournissent un appui au chef de projet dans l'élaboration du projet de territoire, notamment dans la construction d'une vision stratégique du territoire.

Lorsque l'implication du CAUE est particulièrement forte, les CAUE réalisent des fiches-conseils, des ateliers méthodologiques ou encore des visites de sites déjà engagés dans des projets de revitalisation. Le CAUE est souvent envisagé comme personne / structure ressource. Ils ont souvent été sollicités sur la méthode et la connaissance du territoire, notamment par les chefs de projet peu expérimentés. »

À titre d'exemple, le CAUE de l'Aisne a été fortement mobilisé dans la mise en oeuvre de PVD : « Anticipant un nécessaire renforcement de la culture de projet de territoire, il a créé un cycle alliant sensibilisation et formation pour accompagner les territoires lauréats. Il vise à associer les élus, les chefs de projet et les directeurs de service. Pensé sur deux ans, il suit la temporalité du programme PVD avec trois modules : compréhension du territoire, définition d'une stratégie et d'un plan d'action, puis mise en oeuvre. Pour chaque module, différentes actions sont articulées pour outiller les parties prenantes : des conférences, des rencontres et des ateliers pratiques avec un travail sur des cas concrets. »

De même, le CAUE de la Gironde a participé à la réalisation du dispositif PVD dans 11 communes PVD du département (sur 16). Cet investissement pour le CAUE représente sur la période 2021-2025 l'équivalent de 542 jours de travail dédié et un budget global de 208 145 € soit 52 000 € par an. Le CAUE a ainsi consacré 110 jours de travail dans le programme PVD pour assister la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde, dont 25 jours pour assister la communauté de communes de l'Estuaire à réaliser son plan local d'urbanisme intercommunal11(*).

· Le déploiement du programme s'appuie sur des instances locales de pilotage, sous la direction des préfets de département, appuyés par les sous-préfets et les directions départementales des territoires (DDT)/directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). En pratique, ces comités de pilotage locaux - qui rassemblent les différents partenaires du programme - ont pour objet de mobiliser les moyens nécessaires à la concrétisation des projets qui sont définis dans les conventions-cadres. La mobilisation des partenaires nationaux et locaux dans ces instances de gouvernance a pour but de faciliter l'adaptation des projets aux besoins et spécificités de chaque territoire. Selon l'ANCT, sous l'égide des préfets, la plupart des départements organisent une réunion annuelle de ce comité de pilotage, afin de réaliser des points d'avancement avec les élus.

Les préfets de département organisent en outre régulièrement des réunions de « clubs départementaux »12(*) avec les chefs de projets et maires des communes PVD, afin de présenter les dispositifs nationaux, régionaux ou départementaux susceptibles de leur bénéficier, ou de mettre en lumière certaines initiatives remarquables et de favoriser les échanges entre pairs.

4. Une confusion de départ sur les modalités de financement du dispositif

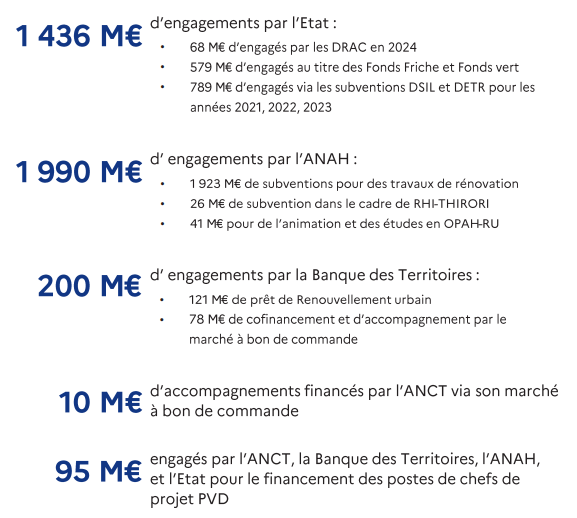

En 2021, le Gouvernement avait annoncé doter le programme PVD d'une enveloppe de 3 Mds€ sur six ans. En définitive, cette cible a été dépassée puisque l'engagement financier de l'État et des partenaires nationaux du programme s'élevait à 3,7 Mds€ au 31 décembre 2024, selon les chiffres fournis par l'ANCT.

La décomposition de cette enveloppe de même que la nature et la provenance de ces crédits n'avaient, néanmoins, pas été précisées lors du lancement de PVD. Alors que l'annonce initiale du Gouvernement a pu laisser espérer une enveloppe nouvelle et spécifiquement dédiée au déploiement du programme, ces moyens ont intégralement reposé sur des financements existants émanant de l'État et de ses opérateurs partenaires du programme. Le schéma ci-après présente cette décomposition.

Répartition des crédits

engagés par l'État

et les partenaires nationaux de

PVD

Source : ANCT

Si l'ingénierie a été financée pour l'essentiel par les opérateurs, notamment à travers les marchés à bon de commande de l'ANCT, les dépenses d'investissement ont été soutenues par des dispositifs de droit commun, via la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et d'autres dispositifs comme le fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ou encore le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (dit « fonds vert »). De fait, la concrétisation des projets PVD dépend donc de la disponibilité de ces différents fonds, qui sont par ailleurs fortement sollicités pour financer d'autres dispositifs et dont les moyens sont nécessairement limités. Cette situation a été de nature à générer une incompréhension - doublée d'une certaine « frustration » - de la part des élus locaux et chefs de projets (cf. infra).

Les rapporteurs relèvent d'ailleurs que, dès le départ, le calibrage financier du dispositif a constitué une déception, y compris selon les dires de Caroline Cayeux, ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en 2022, qui a déclaré à l'occasion d'un échange en préfecture de l'Oise13(*) : « cela a été une déception qu'il n'y ait pas eu d'enveloppe dédiée pour l'investissement au sein de ce programme. Nous n'avons pas pu [bénéficier de cet arbitrage]. Ce que nous avons pu obtenir, c'est [la création d']une enveloppe pour l'ingénierie. »

De telles déclarations témoignent du caractère incomplet, voire bancal du dispositif, entre sa conception, qui reflète l'idée qu'ingénierie et investissement vont de pair, et son déploiement effectif, qui ne favorise que de la seule ingénierie via des crédits de fonctionnement.

Ainsi, en raison des arbitrages relatifs au financement de ce programme, celui-ci s'est trouvé frappé d'une ambiguïté originelle : il était donc logique que celle-ci suscite chez les bénéficiaires la frustration que les rapporteurs ont pu constater sur le terrain.

* 7 Étude « Centralités, comment les identifier et quels rôles dans les dynamiques locales et intercommunales ? » (Inrae-Cesaer, ANCT, 2020).

* 8 Ce dispositif avait été lancé en 2014, sous le pilotage du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) - prédécesseur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour une durée de six ans.

* 9 L'ORT est un outil à disposition des collectivités territoriales depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique visant à faciliter la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux et, plus globalement, du tissu urbain d'une commune. Elle se matérialise par une convention signée entre l'intercommunalité, sa commune principale et les communes volontaires, l'État et ses établissements publics. La convention ORT permet de bénéficier de dispositifs juridiques et fiscaux (aides de l'Anah, éligibilité au dispositif Denormandie, dispositifs expérimentaux, droits de préemption renforcés, etc.).

* 10 Article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 11 Source : contribution écrite du CAUE de Gironde transmise aux rapporteurs.

* 12 Selon l'appellation définie par l'ANCT.

* 13 À l'occasion du déplacement de la mission à Beauvais le 23 juin 2025.