II. DES DIVERGENCES D'APPRÉCIATION SUR LES MARGES DE MANoeUVRE FINANCIÈRES DES UNIVERSITÉS

La dégradation de la situation financière des universités résultant de ces évolutions ne fait pas l'objet d'un diagnostic entièrement partagé entre les universités et l'État. Un « décalage » a ainsi été évoqué à de multiples reprises entre le jugement respectivement porté par les universités et les ministères compétents sur les marges de manoeuvre dont disposent les établissements, et sur leur capacité à absorber de nouvelles mesures d'économie. Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, de débat s'est principalement porté sur l'évaluation du montant de la trésorerie disponible des établissements.

Les rapporteurs ont dès lors souhaité objectiver les déterminants de ces divergences d'appréciation, afin de disposer d'une vision étayée de la situation financière des universités.

A. LES DÉTERMINANTS D'UN DIAGNOSTIC NON PARTAGÉ

1. Un état des lieux peu lisible

Le manque de lisibilité de la situation financière des universités a été pointé par plusieurs acteurs entendus par les rapporteurs, qui ont déploré l'absence de mise à disposition d'indicateurs synthétiques reflétant la trajectoire et la situation financière des universités.

L'Avuf indique ainsi que les collectivités ont globalement « le sentiment qu'il manque d'indicateurs fiables et publiés régulièrement sur la situation financière des universités, et plus généralement sur toutes leurs activités, leurs résultats, leur impact », et que « ce manque de lisibilité est un handicap pour tous ceux qui souhaitent accompagner et travailler avec les universités ».

a) La production de données nombreuses mais hétérogènes

Cette observation est à première vue paradoxale, dans la mesure où les données disponibles sont nombreuses.

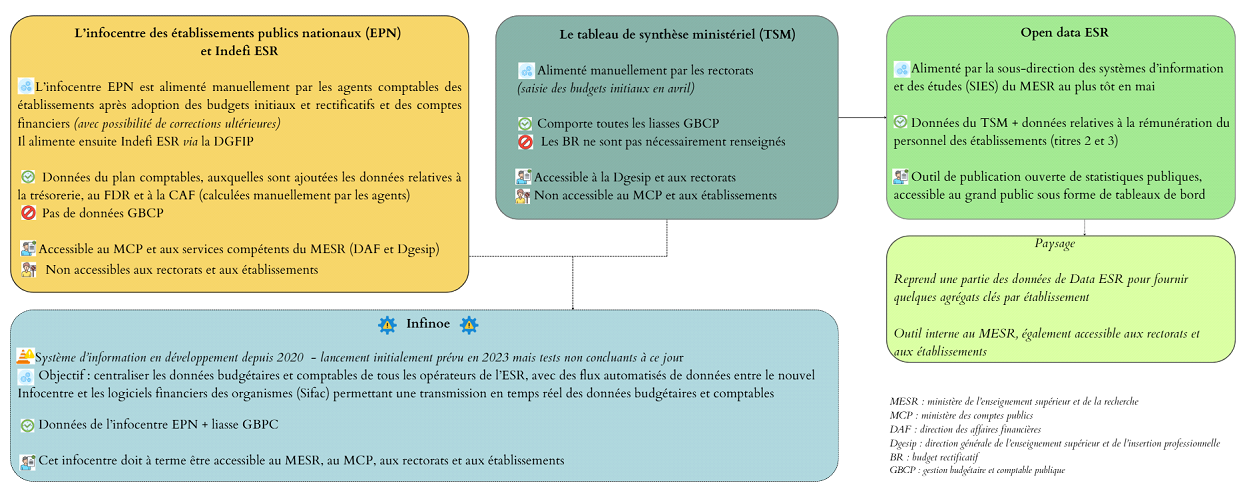

• Outre le système d'information Indefi ESR, alimenté par les données de l'infocentre des établissements publics nationaux (EPN), les données renseignées par les agents comptables de chaque établissement alimentent un tableau de synthèse du MESR.

Ce tableau sert ensuite de base aux tableaux de bord mis à la disposition du grand public en open data par la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du MESR et qui, de l'avis de plusieurs des interlocuteurs entendus par les rapporteurs, sont très complets. Stéphane Calviac a ainsi souligné que ces tableaux de bord permettent, « en quelques clics, de disposer d'un document d'une quinzaine de pages retraçant l'évolution de la situation financière des universités ». France Universités considère toutefois que « ces éléments ont une valeur informative, mais grandement insuffisante pour un véritable pilotage stratégique (indicateurs souvent limités aux crédits alloués ou exécutés, sans éléments d'analyse consolidée) »119(*).

S'y ajoutent les rapports annuels de performance (RAP), qui agrègent des données financières par catégorie d'établissement (universités et assimilées, écoles d'ingénieur, etc.), notamment les éléments principaux du compte de résultat, du tableau de financement et de la trésorerie.

Ces différents ensembles de données ne sont cependant pas homogènes du point de vue des informations qu'ils retracent comme des acteurs auxquels ils sont accessibles, ainsi que l'illustre le tableau ci-après. Le système Indefi ESR, qui est accessible au MESR comme au ministère des comptes publics, comporte ainsi uniquement les données du plan comptable, tandis que les éléments du cadre GBCP ne figurent que dans le tableau de synthèse interne au MESR. Cette hétérogénéité contribue probablement au sentiment de confusion autour de la disponibilité des données, de même que la fréquente méconnaissance de la mise à disposition par l'État de données financières accessibles en open data.

Le chantier du système d'information Infinoe, qui devrait permettre de fluidifier les échanges d'information entre les établissements et les services centraux du MESR et du MCP, est par ailleurs toujours en souffrance. Ce nouveau système, dont le chantier a été lancé en 2020 pour l'ensemble des établissements publics nationaux (EPN) - au-delà donc des universités - doit permettre de collecter, par flux automatisés, toutes les données budgétaires et comptables issues des logiciels des organismes soumis à la comptabilité publique. La production des documents budgétaires s'en trouverait simplifiée et fiabilisée, tandis que le développement de l'open data des données financières des organismes d'État en serait facilité. Surtout, l'État disposerait ainsi d'une vision complète et en temps réel de la situation financière de l'ensemble des établissements.

Initialement prévue pour 2022, la mise en service de ce nouvel infocentre a cependant subi d'importants retards, ainsi que l'ont récemment mis en lumière les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur les agences de l'État120(*).

• La présentation comptable des budgets des établissements est par ailleurs unifiée dans le cadre réglementaire tracé par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (dit décret GBCP) et le décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des EPSCP.

La liasse des documents budgétaires dits GBCP retrace plusieurs indicateurs : outre le plan de trésorerie de l'établissement, elle comporte également un tableau des recettes fléchées, un tableau des opérations pluriannuelles et un tableau de synthèse budgétaire et comptable dans lequel figurent notamment la CAF, le fonds de roulement et la trésorerie.

Les différents ensembles de données sur la situation financière

des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Source : réponses de la Dgesip au questionnaire des rapporteurs

b) Une présentation comptable insuffisamment fiable et analytique

Plusieurs raisons expliquent que, malgré le caractère extensif des données disponibles, un sentiment de flou perdure quant à la compréhension de la situation financière réelle des universités.

• On peut en premier lieu penser, ainsi que l'a souligné Stéphanie Mignot-Girard, que la différenciation croissante des établissements et donc de leur modèle économique limite la possibilité de disposer d'une vision véritablement intégrée au niveau national.

• Il apparaît en second lieu que l'information comptable produite par les établissements souffre parfois d'un manque de fiabilité, ainsi que le constatait, au niveau général des opérateurs de l'État, un rapport de l'IGF de juillet 2023121(*).

La Dgesip relève plus précisément que « la problématique [des indicateurs permettant de comprendre la situation financière des universités] porte moins sur la question du type des indicateurs choisis que sur la fiabilité des éléments renseignés. Les indicateurs existants sont pertinents mais certains ne sont pas renseignés de manière précise. Les recettes fléchées et les opérations pluriannuelles ne sont pas toutes renseignées dans les liasses budgétaires ». Elle indique que des groupes de travail seront prochainement lancés, en lien avec la direction des affaires financières du ministère, pour améliorer la qualité et la fiabilité de ces indicateurs.

• Enfin, l'approche comptable retenue pour les universités, insuffisamment analytique, ne permet pas de faire le lien entre les données budgétaires des établissements et leurs activités. La seule lecture des budgets et des indicateurs techniques associés ne renseigne pas, ainsi, sur la nature et l'étendue de leurs activités de formation et de recherche, sur le coût de leurs fonctions support, sur les choix faits en matière de vie étudiante ou encore sur leurs dépenses bâtimentaires.

Les outils permettant d'établir un lien entre les données budgétaires et les activités des établissements existent pourtant. Bernard Dizambourg a à ce titre rappelé le développement pionnier par l'IGESR (alors IGAENR) d'un outil de macro-analyse de la comptabilité des établissements, dont la diffusion n'a cependant jamais été soutenue par l'administration centrale.

Une approche de comptabilité analytique a plus récemment été portée par le ministère sous le nom de projet de connaissance des coûts des activités des établissements (P2CA). Cet outil polyvalent, auquel plusieurs des établissements entendus ont indiqué recourir, permet de connaître les coûts d'un établissement à un niveau très fin - le diplôme de licence lettres modernes, par exemple - ou agrégé - comme la formation de premier cycle. De l'avis de la plupart des personnes auditionnées, il s'agit d'une réelle avancée.

Sa diffusion apparaît cependant encore limitée. Si la Dgesip indique que les établissements recourent à une comptabilité analytique « la plupart du temps » et que le ministère « [les] pousse et [les] accompagne en ce sens, notamment au moyen du projet PC2A », de nombreux interlocuteurs de la mission d'information ont estimé que cet outil demeurait très largement sous-utilisé, tous les établissements n'y recourant pas, et que le ministère se montrait insuffisamment proactif en la matière. France Universités indique à cet égard que « les universités ont acquis l'autonomie budgétaire sans disposer d'un système partagé de référence analytique. Ainsi, certains établissements comme Sorbonne Université ou Lyon I ont développé une comptabilité analytique avancée tandis que la moitié des établissements ne disposent de tels systèmes ».

2. Une relation entre les opérateurs et la tutelle marquée par la défiance

Les rapporteurs n'ont pu que constater l'existence d'une défiance marquée et réciproque entre les acteurs du triptyque constitué par la Dgesip, la direction du Budget et les établissements. Les réponses apportées par le MESR au questionnaire des rapporteurs, en particulier, sont formulées en des termes fortement et inhabituellement sévères, qui vont jusqu'à mettre en cause la « posture » adoptée par les présidents d'université.

• Les établissements ont indiqué avoir le sentiment de subir, d'une manière générale, le processus de fixation puis d'allocation des moyens qui leur sont alloués au titre de la SCSP. Pour mémoire, il revient à la direction du budget, sur le fondement d'échanges budgétaires interministériels avec la Dgesip, de définir le niveau des ressources associées aux politiques et aux actions portées par les universités, tandis que la répartition des crédits entre les établissements relève de la Dgesip.

Dans leur immense majorité, les établissements entendus ont par ailleurs considéré leur situation financière comme fragile ou préoccupante. Cette analyse est portée tant par les établissements dont les éléments comptables se trouvent effectivement en-deçà des indicateurs fixés par le décret du 2 décembre 2024122(*) que par d'autres qui n'affichent pas de déficit, mais estiment que la trajectoire de leurs indicateurs comptables n'est pas satisfaisante (voir infra). France universités fait ainsi part de son inquiétude face à « l'aggravation de la santé financière des universités ».

• La Dgesip estime quant à elle, dans les réponses écrites adressées aux rapporteurs, que « l'examen du PLF 2025 a été marqué par des projections excessivement négatives » et appelle à « relativiser » l'analyse de la situation financière des universités, en soulignant l'écart entre la prévision et la gestion budgétaire de ces opérateurs.

Elle souligne en effet que les budgets initiaux (BI) sont « systématiquement plus dégradés que ne le laisse apparaître in fine la réalité de gestion », en observant que, de manière agrégée, les BI sont largement votés en déficits tandis que les comptes financiers laissent apparaître une situation plus favorable à la clôture de l'exercice concerné. Elle relève ainsi que pour 2024, dix établissements seulement apparaissent en difficulté par application des critères du décret financier précité aux comptes financiers, contre 56 au regard de leurs budgets initiaux.

Écarts entre les soldes budgétaires

apparaissant au budget initial

et au compte financier des opérateurs

du programme 150

en k€

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|

|

Solde budgétaire BI |

-439 |

-526 |

-679 |

- 615 |

-1 005 |

-1 126 |

|

Solde budgétaire CF |

182 |

171 |

171 |

309 |

109 |

119 |

|

Écart |

-622 |

-697 |

-851 |

-925 |

-1 115 |

-1 246 |

Source : Dgesip d'après les apports annuels de performance (RAP) opérateurs

Périmètre : opérateurs « universités et assimilés » du P150

La direction du budget ne dit pas autre chose en estimant qu' « il n'y a pas de divergences de nature quant au diagnostic financier des établissements au sein de l'État », mais que « l'appréhension de la situation financière peut induire des présentations budgétaires différentes de la part des établissements », qui se traduisent par des « écarts significatifs [...] entre les prévisions budgétaires des établissements, retenues selon des hypothèses pessimistes (au budget initial), et une exécution budgétaire dont le résultat est meilleur qu'anticipé (au compte financier) ».

La Dgesip attribue ces écarts à un potentiel « souci de prudence », mais aussi au fait que « certaines gouvernances d'universités peuvent souhaiter afficher dans leurs BI des objectifs ambitieux mais pas toujours complètement réalisables, conduisant à une inflation artificielle des dépenses prévisionnelles. » Elle met également en avant la « posture » adoptée par « certains présidents d'établissement ou certaines communautés universitaires », qui consisterait pour eux à se considérer comme extérieurs à la sphère « État » et à « [estimer] que l'État doit subvenir aux besoins de l'enseignement supérieur », et ainsi à « [refuser] de faire des efforts pour maîtriser sa dépense et gérer avec efficience son budget ».

La question de la posture adoptée par les parties au pilotage financier a également été abordée, en sens inverse, au sujet du point de vue adopté par la direction du budget. Selon une personne auditionnée, le ministère des finances considérerait les universités comme « des centres de coûts particulièrement inefficients » en se fondant sur des indicateurs de performance dégradés, tels que le taux de réussite en premier cycle universitaire.

3. Des indicateurs comptables diversement interprétés

Les indicateurs comptables retenus par l'administration de l'État pour apprécier la situation financière des établissements sont en partie contestés par les universités.

• C'est d'abord le cas du décret du 2 décembre 2024 précité123(*), qui prévoit que la soutenabilité du budget des universités est appréciée au regard de trois critères : le niveau final de trésorerie, qui doit être supérieur à trente jours de crédits de paiement (hors investissement) ; le niveau final de fonds de roulement, qui doit être supérieur à quinze jours de crédits de paiement (hors investissement) ; les charges de personnel, qui doivent demeurer en deçà d'un ratio de 83 % des produits encaissables124(*).

Au regard de ces critères, une dizaine d'établissements sont considérés comme étant en difficulté financière par la Dgesip125(*), soit une petite minorité d'entre eux.

France Universités fait cependant valoir que ces éléments d'appréciation « ne sont pas les plus pertinents » dans la mesure où ils n'intègrent pas la capacité d'autofinancement (CAF) des établissements, qui détermine le niveau de ressources propres pouvant être immédiatement mobilisées, notamment pour des opérations d'investissement126(*). Elle souligne par ailleurs que « le seuil de 83% de dépense de personnel risque d'être atteint et dépassé dans la plupart des universités en raison de la forte augmentation du taux du Cas pensions »127(*). Elle considère enfin que les indicateurs définis par le décret permettent de pointer uniquement les situations les plus dégradées.

• Le désaccord porte ensuite sur le regard porté sur les fonds de roulement.

La direction du budget indique qu'elle s'appuie sur deux indicateurs dans le cadre de la procédure budgétaire : d'une part, le niveau de la trésorerie des universités « pour mieux appréhender les éventuelles orientations budgétaires des établissements en termes, par exemple, d'investissements ou de projets pédagogiques ou de recherches supplémentaires » ; d'autre part, le fonds de roulement « pour apprécier la soutenabilité budgétaire des établissements et leur capacité à faire face à des engagements financiers à court terme ».

France Universités estime quant à elle que le fonds de roulement ne peut être considéré dans cette perspective, en rappelant que « les fonds de roulement constitués par les universités, du fait de leur impossibilité d'accéder à l'emprunt, constituent leur seule source de financement en propre des investissements immobiliers, complété par les CPER ». Elle indique ainsi que les fonds de roulement ne peuvent en aucun cas « servir de variable d'ajustement pour les coûts de fonctionnement et la non-compensation régulière, sauf à obérer sur du long terme les capacités d'investissement ».

La référence à la trésorerie fait par ailleurs d'un vif débat développé infra.

• France Universités indique au total que ces divergences témoignent d'une différence d'approche générale fondamentale des ministères et des établissements sur les sujets budgétaires. Selon l'organisation, le MESR « appréhende les budgets universitaires via une approche orientée politiques publiques », tandis que « Bercy se concentre sur une logique de contrôle budgétaire global », et que les universités « travaillent dans une logique de gestion opérationnelle et multi-budgétaire ».

* 119 L'université Paris-Saclay indique en outre que « dans un paysage en évolution, où la politique de regroupement est en cours, les établissements et le ministère doivent se concerter pour s'assurer de la cohérence des données mise à disposition en open data. On peut ici citer, à titre d'exemple, que l'addition des inscriptions étudiantes présentes dans les fichiers SISE, qui sera rendue publique en données ouvertes, n'est pas toujours représentative du nombre total d'inscriptions d'un établissement expérimental tel que le nôtre. Des données consolidées au niveau national permettraient une meilleure comparaison sur la base d'éléments tangibles ».

* 120 La page Internet de cette commission d'enquête est accessible en suivant ce lien.

* 121 Analyse du niveau de trésorerie des opérateurs de l'État et du modèle de relations financières entre l'État et ses opérateurs, rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) de juillet 2023.

* 122 Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), dont les dispositions figurent à l'article R. 719-61 du code de l'éducation.

* 123 Les seuils d'alerte sont fixés par un arrêté du 5 décembre 2024 relatif aux seuils de soutenabilité budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

* 124 Ce seuil, dit « ratio Dizambourg », est porté à 85 % pour les établissements à dominante SHS dont la liste est fixée par le MESR.

* 125 Sur le fondement d'une analyse des comptes financiers de 2024.

* 126 France Universités souligne également l'importance de cet indicateur au regard de la possibilité d'aller plus loin dans la dévolution du patrimoine immobilier.

* 127 En 2024, 28 établissements ont des charges de personnels supérieures à 83 % de leurs produits.